ПОТЕНЦИАЛ ДЕЙСТВИЯ

Потенциал действия (ПД) — это электрофизиологический процесс, выражающийся в быстром колебании мембранного потенциала вследствие перемещения ионов в клетку и из клетки и способный распространяться без декремента (без затухания). ПД обеспечивает передачу сигналов между нервными клетками, нервными центрами и рабочими органами; в мышцах ПД обеспечивает процесс электромеханического сопряжения.

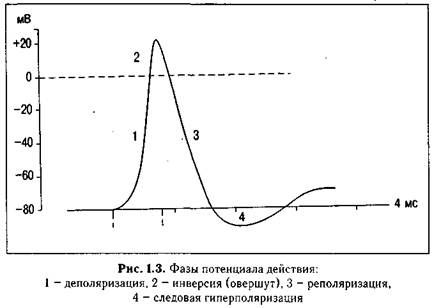

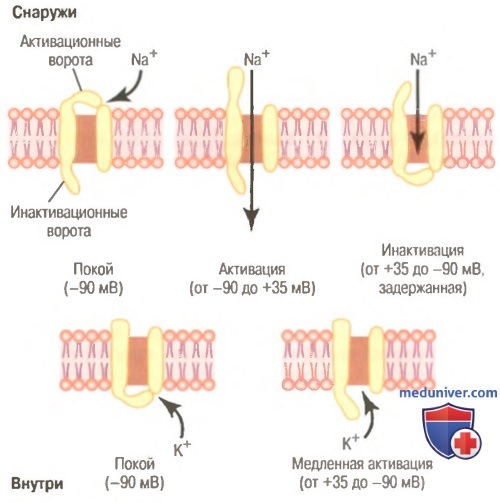

А. Характеристика потенциала действия (ПД). Схематично ПД представлен на рис. 1.3. Величина ПД колеблется в пределах 80-130 мВ, длительность пика ПД нервного волокна 0,5-1 мс, волокна скелетной мышцы — до 10 мс с учетом замедления деполяризации в конце ее. Длительность ПД сердечной мышцы, 300-400 мс. Амплитуда ПД не зависит от силы раздражения — она всегда максимальна для данной клетки в конкретных условиях: ПД подчиняется закону «все или ничего», но не подчиняется закону силовых отношений — закону силы. ПД либо совсем не возникает при раздражении клетки, если оно мало, либо возникает и достигает максимальной величины, если раздражение является пороговым или сверхпороговым.

Следует отметить, что слабое (подпороговое) раздражение может вызвать локальный потенциал. Он подчиняется закону силы — с увеличением силы стимула величина его возрастает.

В составе ПД различают четыре фазы:

1 — деполяризация, т. е. исчезновение заряда клетки — уменьшение мембранного потенциала до нуля;

2 — инверсия, т. е. изменение заряда клетки на противоположный, когда внутренняя сторона мембраны клетки заряжается положительно, а внешняя — отрицательно (лат. шуегзю — переворачивание);

3 — реполяризация, т. е. восстановление исходного заряда клетки, когда внутренняя поверхность клеточной мембраны снова заряжается отрицательно, а наружная -положительно;

4 — следовая гиперполяризация.

Б. Механизм возникновения ПД. Если действие раздражителя на клеточную мембрану приводит к началу развития ПД, далее сам процесс развития ПД вызывает фазовые изменения проницаемости клеточной мембраны, что обеспечивает быстрое движение № + в клетку, а К + — из клетки. Это наиболее часто встречаемый вариант возникновения ПД. Величина мембранного потенциала при этом сначала уменьшается, а затем снова восстанавливается до исходного уровня.

На экране осциллографа отмеченные изменения мембранного потенциала предстают в виде пикового потенциала — ПД. Он возникает вследствие накопленных и поддерживаемых ионными насосами градиентов концентраций ионов внутри и вне клетки, т.е. за счет потенциальной энергии в виде электрохимических градиентов ионов. Если заблокировать процесс выработки энергии, потенциалы действия некоторый период времени будут возникать. Но после исчезновения градиентов концентраций ионов (устранения потенциальной энергии) клетка генерировать ПД не будет. Рассмотрим фазы ПД.

1. Фаза деполяризации (см. рис. 1.3 — 1). При действии деполяризующего раздражителя на клетку (медиатор, электрический ток) начальная частичная деполяризация клеточной мембраны происходит без изменения ее проницаемости для ионов. Когда деполяризация достигает примерно 50% пороговой величины (50% порогового потенциала), начинает повышаться проницаемость мембраны клетки для Ыа + , причем в первый момент сравнительно медленно.

Естественно, что скорость входа Ыа + в клетку при этом невелика. В этот период, как и во время всей первой фазы (деполяризации), движущей силой, обеспечивающей вход Гч!а + в клетку, являются концентрационный и электрический градиенты. Напомним, что клетка внутри заряжена отрицательно (разноименные заряды притягиваются друг к другу), а концентрация № + вне клетки в 10-12 раз больше, чем внутри клетки.

Условием, обеспечивающим вход № + в клетку, является увеличение проницаемости клеточной мембраны, которая определяется состоянием воротного механизма Ыа-каналов (в некоторых клетках, например, в кардиомиоцитах, в волокнах гладкой мышцы, важную роль в возникновении ПД играют и управляемые каналы для Са 2+ ).

Когда деполяризация клетки достигает критической величины (Е , критический уровень деполяризации — КУД), которая обычно составляет 50 мВ (возможны и другие величины), проницаемость мембраны для Ыа* резко возрастает — открывается большое число потенциалзависимых ворот Ыа-каналов — и Ыа + лавиной устремляется в клетку.

В результате интенсивного тока Ыа + внутрь клетки процесс деполяризации проходит очень быстро. Развивающаяся деполяризация клеточной мембраны вызывает дополнительное увеличение ее проницаемости и, естественно, проводимости Ыа + — открываются все новые и новые ворота №-каналов, что придает току Ыа + в клетку характер регенеративного процесса. В итоге ПП исчезает, становится равным нулю. Фаза деполяризации на этом заканчивается.

2. Фаза инверсии. После исчезновения ПП вход Ыа + в клетку продолжается, поэтому число положительных ионов в клетке превосходит число отрицательных ионов, заряд внутри клетки становится положительным, снаружи — отрицательным. Процесс перезарядки мембраны представляет собой вторую фазу потенциала действия — фазу инверсии (рис. 1.3 — 2).

Теперь электрический градиент препятствует входу Ыа + внутрь клетки (положительные заряды отталкиваются друг от друга), Ыа-проводимость снижается. Тем не менее, некоторый период времени (доли миллисекунды) № + продолжает входить в клетку — об этом свидетельствует продолжающееся нарастание ПД. Это означает, что концентрационный градиент, обеспечивающий движение № + в клетку, сильнее электрического, препятствующего входу Ыа + в клетку.

Во время деполяризации мембраны увеличивается проницаемость ее и для Са 2+ , он также идет в клетку, но в нервных волокнах, нейронах и в клетках скелетной мускулатуры роль Са 2+ в развитии ПД мал.а. В клетках гладкой мышцы и миокарда его роль существенна. Таким образом, вся восходящая часть пика ПД в большинстве случаев обеспечивается в основном входом № + в клетку.

Примерно через 0,5-1 мс и более после начала деполяризации (это время зависит от вида клетки) рост ПД прекращается вследствие закрытия ворот натриевых каналов и открытия ворот К-каналов, т. е. увеличения проницаемости для К + и резкого возрастания выхода его из клетки (см. рис. 1.3 — 2). Препятствуют также росту пика ПД электрический градиент Ыа + (клетка внутри в этот момент заряжена положительно), а также выход К + из клетки по каналам утечки.

Поскольку К + находится преимущественно внутри клетки, он, согласно концентрационному градиенту, быстро выходит из клетки после открытия ворот К + -каналов, вследствие чего уменьшается число положительно заряженных ионов в клетке. Заряд клетки снова начинает уменьшаться. В фазу инверсии выходу К + из клетки способствует также и электрический градиент. К + выталкивается положительным зарядом из клетки и притягивается отрицательным зарядом снаружи клетки.

Так продолжается до полного исчезновения положительного заряда внутри клетки (до конца фазы инверсии — рис. 1.3-2, пунктирная линия), когда начинается следующая фаза ПД — фаза реполяризации. Калий выходит из клетки не только по управляемым каналам, ворота которых открыты, но и по неуправляемым — каналам утечки, что несколько замедляет ход восходящей части ПД и ускоряет ход нисходящей составляющей ПД.

Таким образом, изменение мембранного потенциала покоя ведет к последовательному открытию и закрытию электроуправляе-мых ворот ионных каналов и движению ионов согласно электрохимическому градиенту — возникновению ПД. Все фазы являются регенеративными — необходимо только достичь критического уровня деполяризации, далее ПД развивается за счет потенциальной энергии клетки в виде электрохимических градиентов, т. е. вторично активно.

Амплитуда ПД складывается из величины ПП (мембранного потенциала покоящейся клетки) и величины фазы инверсии, составляющей у разных клеток 10-50 мВ. Если мембранный потенциал покоящейся клетки мал, амплитуда ПД этой клетки небольшая.

3. Фаза реполяризации (рис. 1.3-3) связана с тем, что проницаемость клеточной мембраны для К + все еще высока (ворота калиевых каналов открыты), К + продолжает быстро выходить из клетки, согласно концентрационному градиенту. Поскольку клетка теперь уже снова внутри имеет отрицательный заряд, а снаружи — положительный (см. рис. 1.3 — 3), электрический градиент препятствует выходу К + из клетки, что снижает его проводимость, хотя он продолжает выходить.

Это объясняется тем, что действие концентрационного градиента выражено значительно сильнее электрического градиента. Вся нисходящая часть пика ПД обусловлена выходом К + из клетки. Нередко в конце ПД наблюдается замедление реполяризации, что объясняется уменьшением проницаемости клеточной мембраны для К + и замедлением выхода его из клетки из-за частичного закрытия ворот К-каналов. Вторая причина замедления тока К + из клетки связана с возрастанием положительного потенциала наружной поверхности клетки и формированием противоположно направленного электрического градиента.

Таким образом, главную роль в возникновении ПД играет Ыа + , входящий в клетку при повышении проницаемости клеточной мембраны и обеспечивающий всю восходящую часть пика ПД. При замене Ма + в среде на другой ион, например холин, ПД в нервной и мышечной клетках скелетной мускулатуры не возникает. Однако проницаемость мембраны для К + тоже играет важную роль. Если повышение проницаемости для К + предотвратить тетраэтиламмонием, мембрана после ее деполяризации реполяризуется гораздо медленнее, только за счет медленных неуправляемых каналов (каналов утечки ионов), через которые К + будет выходить из клетки.

|

Роль Са 2+ в возникновении ПД в нервных и мышечных клетках скелетной мускулатуры незначительна. Однако Са 2+ играет важную роль в возникновении ПД сердечной и гладкой мышц, в передаче импульсов от одного нейрона к другому, от нервного волокна к мышечному, в обеспечении мышечного сокращения.

4. Следовая гиперполяризация клеточной мембраны (рис. 1.3 -4) обычно является следствием еще сохраняющейся повышенной проницаемости клеточной мембраны для К + , она характерна для нейронов. Ворота К-каналов еще не полностью закрыты, поэтому К + продолжает выходить из клетки согласно концентрационному градиенту, что и ведет к гиперполяризации клеточной мембраны.

Постепенно проницаемость клеточной мембраны возвращается к исходной (натриевые и калиевые ворота возвращаются в исходное состояние), а мембранный потенциал становится таким же, каким он был до возбуждения клетки. Ыа/К-помпа непосредственно за фазы потенциала действия не отвечает, хотя она и продолжает работать во время развития ПД.

Следовая деполяризация также характерна для нейронов, она может быть зарегистрирована и в клетках скелетной мышцы. Механизм ее изучен недостаточно. Возможно, это связано с кратковременным повышением проницаемости клеточной мембраны для Ыа + и входом его в клетку согласно концентрационному и электрическому градиентам.

В. Запас ионов в клетке, обеспечивающих возникновение возбуждения (ПД), огромен. Концентрационные градиенты ионов в результате одного цикла возбуждения практически не изменяются. Клетка может возбуждаться до 510 5 раз без подзарядки, то есть без работы Ыа/К-насоса.

Число импульсов, которое генерирует и проводит нервное волокно, зависит от его толщины, что определяет запас ионов. Чем толще нервное волокно, тем больше запас ионов и больше импульсов оно может генерировать (от нескольких сот до нескольких сотен тысяч) без участия №/К-насоса. Однако в тонких С-волокнах на возникновение одного ПД расходуется около 1 % концентрационных градиентов № + и К + .

Таким образом, если заблокировать выработку энергии, то клетка будет еще многократно возбуждаться и в этом случае. В реальной же действительности Ыа/К-насос постоянно переносит Ыа + из клетки, а К + возвращает в клетку, в результате постоянно поддерживается концентрационный градиент № + и К + , что осуществляется за счет непосредственного расхода энергии, источником которой является АТФ.

Источник

Способы регистрации потенциала действия физиология

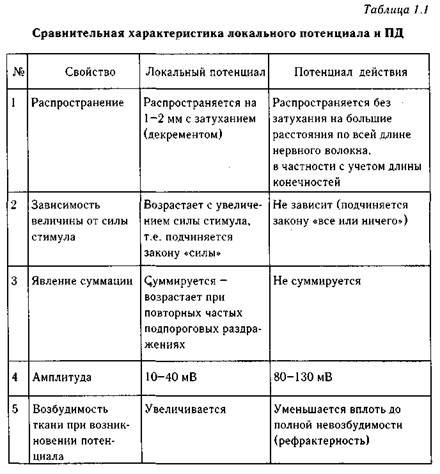

В нервных волокнах сигналы передаются с помощью потенциалов действия, которые представляют собой быстрые изменения мембранного потенциала, быстро распространяющиеся вдоль мембраны нервного волокна. Каждый потенциал действия начинается со стремительного сдвига потенциала покоя от нормального отрицательного значения до положительной величины, затем он почти так же быстро возвращается к отрицательному потенциалу. При проведении нервного сигнала потенциал действия движется вдоль нервного волокна вплоть до его окончания.

На рисунке показаны изменения, возникающие на мембране во время потенциала действия, с переносом положительных зарядов внутрь волокна вначале и возвращением положительных зарядов наружу в конце. В нижней части рисунка графически представлены последовательные изменения мембранного потенциала в течение нескольких 1/10000 сек, иллюстрирующие взрывное начало потенциала действия и почти столь же быстрое восстановление.

Стадия покоя. Эта стадия представлена мембранным потенциалом покоя, который предшествует потенциалу действия. Мембрана во время этой стадии поляризована в связи с наличием отрицательного мембранного потенциала, равного -90 мВ.

Фаза деполяризации. В это время мембрана внезапно становится высокопроницаемой для ионов натрия, позволяя огромному числу положительно заряженных ионов натрия диффундировать внутрь аксона. Нормальное поляризованное состояние в -90 мВ немедленно нейтрализуется поступающими внутрь положительно заряженными ионами натрия, в результате потенциал стремительно нарастает в положительном направлении. Этот процесс называют деполяризацией, В крупных нервных волокнах значительный избыток входящих внутрь положительных ионов натрия обычно приводит к тому, что мембранный потенциал «проскакивает» за пределы нулевого уровня, становясь слегка положительным. В некоторых более мелких волокнах, как и в большинстве нейронов центральной нервной системы, потенциал достигает нулевого уровня, не «перескакивая» его.

Фаза реполяризации. В течение нескольких долей миллисекунды после резкого повышения проницаемости мембраны для ионов натрия, натриевые каналы начинают закрываться, а калиевые — открываться. В результате быстрая диффузия ионов калия наружу восстанавливает нормальный отрицательный мембранный потенциал покоя. Этот процесс называют реполя-ризацией мембраны.

Для более полного понимания факторов, являющихся причиной деполяризации и реполяризации, необходимо изучить особенности двух других типов транспортных каналов в мембране нервного волокна: электроуправляемых натриевых и калиевых каналов.

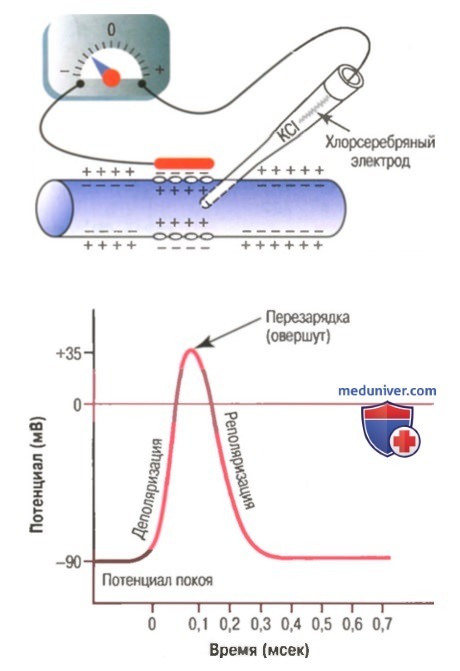

Электроупавляемые натриевые и калиевые каналы. Необходимым участником процессов деполяризации и реполяризации во время развития потенциала действия в мембране нервного волокна является электроуправляемый натриевый канал. Электроуправляемый калиевый канал также играет важную роль в увеличении скорости реполяризации мембраны. Оба типа электроуправляемых каналов существуют дополнительно к Na + /K + -насосу и каналам К + /Na + -утечки.

Показана последовательная активация и инактивация натриевых каналов и задержанная активация калиевых каналов.

Электроуправляемый натриевый канал. В верхней части рисунка показан электроуправляемый натриевый канал в трех различных состояниях. Этот канал имеет двое ворот: одни вблизи наружной части канала, которые называют активационными воротами, другие — у внутренней части канала, которые называют инактивационными воротами. В верхней левой части рисунка изображено состояние этих ворот в покое, когда мембранный потенциал покоя равен -90 мВ. В этих условиях активационные ворота закрыты и препятствуют поступлению ионов натрия внутрь волокна.

Активация натриевого канала. Когда мембранный потенциал покоя смещается в направлении менее отрицательных значений, поднимаясь от -90 мВ в сторону нуля, на определенном уровне (обычно между -70 и -50 мВ) происходит внезапное конформационное изменение актива-ционных ворот, в результате они переходят в полностью открытое состояние. Это состояние называют активированным состоянием канала, при котором ионы натрия могут свободно входить через него внутрь волокна; при этом натриевая проницаемость мембраны возрастает в диапазоне от 500 до 5000 раз.

Инактивация натриевого канала. В верхней правой части рисунке показано третье состояние натриевого канала. Увеличение потенциала, открывающее активационные ворота, закрывает инактивационные ворота. Однако инактивационные ворота закрываются в течение нескольких десятых долей миллисекунды после открытия активационных ворот. Это значит, что конформационное изменение, приводящее к закрытию инактивационных ворот, — процесс более медленный, чем конформационное изменение, открывающее активационные ворота. В результате через несколько десятых долей миллисекунды после открытия натриевого канала инактивационные ворота закрываются, и ионы натрия не могут более проникать внутрь волокна. С этого момента мембранный потенциал начинает возвращаться к уровню покоя, т.е. начинается процесс реполяризации.

Существует другая важная характеристикая процесса инактивации натриевого канала: инактивационные ворота не открываются повторно до тех пор, пока мембранный потенциал не вернется к значению, равному или близкому к уровню исходного потенциала покоя. В связи с этим повторное открытие натриевых каналов обычно невозможно без предварительной реполяризации нервного волокна.

Видео физиология возбуждения тканей (потенциал покоя, потенциал действия) — профессор, д.м.н. П.Е. Умрюхин

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

— Вернуться в оглавление раздела «Физиология человека.»

Источник