Электроэнцефалография. Технические нюансы

Электроэнцефалография (ЭЭГ) — метод исследования головного мозга, основанный на регистрации его биоэлектрических потенциалов. Конкретно, в каждом канале измеряется разность потенциалов между активным и референциальным электродами – т.е. между этими электродами течет слабый переменный электрический ток, производимый пациентом. Поскольку ток слабый, между электродами должно быть минимальное сопротивление! (импеданс).

С помощью ЭЭГ можно объективно исследовать функциональное состояние головного мозга и выявить степень и локализацию его поражения. Метод наиболее информативен при диагностике эпилепсии. Данные ЭЭГ помогают дифференцировать различные формы припадков, установить локализацию эпилептического очага, а так же осуществлять контроль эффективности лекарственной терапии.

Следует помнить, что ЭЭГ регистрирует суммарную электрическую активность с относительно больших участков поверхности головы. При этом, помимо активности коры головного мозга, могут быть зарегистрированы миографическая активность мышц скальпа и жевательных мышц, мышц глазных яблок и век, реограмма и ЭКГ-артефакт при нахождении ЭЭГ-электрода над кровеносными сосудами.

Итак, для регистрации ЭЭГ нужно некоторое количество электродов на голове, установленных в определенных точках, а также референциальный электрод(ы) и электрод заземления.

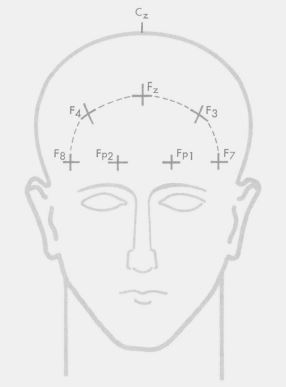

Референтные электроды, классически, располагаются на мочках ушей, обозначаются Ref (R), но могут быть установлены и в другом месте, например на сосцевидных отростках за ушами, по средней линии, между Fz и Cz электродами (электроды, расположенные по средней линии, обозначаются индексом — «z», от «zero», т. е. Нулевой). Электроды, которые расположенные в левом полушарии, принято обозначать нечетными цифрами, а в правом полушарии — четными. Обязательно наличие электрода заземления, который может располагаться в любом месте на голове (чаще всего устанавливают между Fp1 и Fp2 электродами на лбу, в точке Fpz).

Полная стандартная схема 10-20 предусматривает установку 21 электрода (считая 1 электрод заземления и 1 референт).

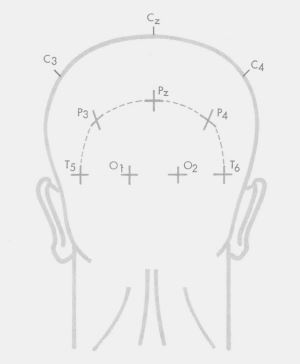

Места отведений электрической активности мозга имеют буквенные обозначения, в соответствии с областями, над которыми располагаются электроды:

Затылочное отведение — О (occipitalis)

Теменное — P (parietalis)

Центральное — C (centralis)

Лобное — F (frontalis)

Височное — T (temporalis)

Международная схема расположения электродов.

Международная схема 10-20%, или просто схема 10-20 была разработана Jasper H. в 1958 г, для стандартизации терминологии и описания локализации скальповых электродов, чтобы ЭЭГ записи могли быть сравнимыми, вне зависимости от лаборатории и врача, анализировавшего исследование. В настоящее время является международным стандартом установки электродов. Используется при наклейке коллодиевых электродов, а также в ЭЭГ шапочках, которые появились гораздо позднее.

Данная схема предусматривает измерение расстояния от костных ориентиров черепа, с последующим расчетом интервалов между электродами в процентах, для определения мест установки электродов. Принцип следующий:

1) Измеряется расстояние между точками Nasion (переносица) и Inion (выступ затылочного бугра).

На 10% от полученного расстояния, выше затылочного бугра, располагается точка Oz и линия затылочных электродов (О1, О2). Кпереди от этой линии, на расстоянии 20% находится точка Pz и линия теменных электродов (Р3, Р4), еще через 20% — точка Cz и линия центральных электродов (С3, С4), и еще через 20% — точка Fz и линия лобных электродов (F3, F4). Лобные полюсные электроды (Fp1 и Fp2) располагаются на линии, находящейся в 10% выше точки Nasion, и в 20% от линии лобных электродов. В точке пересечения этой линии с продольной, находится точка Fpz.

2) Второе основное расстояние измеряется между околоушными точками (за ориентир принимается углубление сразу над козелком), по линии, которая проходит через середину первого расстояния. Оно также делится на отрезки в процентах: в 10% кверху от слуховых проходов, с каждой стороны, располагаются височные электроды (Т3 и Т4), в 20% выше от височных электродов находятся вышеупомянутые центральные электроды (С3, С4).

3) Третье расстояние измеряется как окружность головы, однако лента прокладывается строго через уже найденные точки Fpz, T3, Oz и T4 (по окружности). За 100% принимается половина полученного расстояния и, исходя из этого, высчитываются по 10% влево и вправо от Fpz для определения полюсных лобных электродов (Fp1 и Fp2, соответственно) и по 10% от Oz, для определения затылочных электродов (О1 и О2). Также на этой линии лежат:

— нижнелобные электроды (F7 и F8), на расстоянии 20% от Fp1 (кзади) и Т3 (кпереди) и аналогичным образом с другой стороны.

— задневисочные электроды (Т5 и Т6), на расстоянии 20% от T3 (кзади) и O1 (кпереди) и аналогично с другой стороны.

Как уже было сказано, по средней линии устанавливаются сагиттальные электроды — лобные (Fz), центральные (Cz), теменные (Pz). Точки Fpz и Oz не используются для установки активных электродов в системе 10-20.

По величине отрезков в 10 и 20% эта схема и получила свое название.

Разметка головы для установки коллодиевых электродов:

1. Прокладывая измерительную ленту от Nasion до Inion строго по средней линии, измеряем первое расстояние, и на его половине, справа и слева от ленты, ставим промежуточные метки.

2. Измеряем расстояние между околоушными точками, прокладывая край ленты через вышеказанные промежуточные метки.

На середине этого расстояния будет подтвержденная точка Cz. Не отпуская ленту, можно отметить точки Т3, Т4, С3 и С4,

Пример : Получили 35 см. 10% от 35 = 3,5 см.

От каждой околушной точки, по этой же линии, отмеряем вверх по 3,5 см справа и слева — находим точки Т3 и Т4.

Делим расстояние от Т3 до Cz пополам, находим С3

Делим расстояние от Т4 до Cz пополам, находим С4

3. Снова прокладываем ленту между точками Nasion и Inion, но в этот раз прокладывая край ленты через уже подтвержденную

точку Cz.

Пример : 40 см указанное расстояние. 10% от 40 = 4 см. Значит, от Nasion и Inion отмеряем по 4 см вверх по средней линии и отмечаем условные точки Fpz и Oz.

Делим пополам расстояние от точки Cz и точкой Oz, получаем точку Pz. Аналогично, делим пополам расстояние от точки Cz до точки Fpz и находим точку Fz.

4. Как было сказано выше, измеряем окружность головы строго через уже найденные точки Fpz, T3, Oz и T4 (по окружности). За 100% принимается половина полученного расстояния. Исходя из этого, высчитываются по 10% влево и вправо от Fpz (по этой окружности) для определения полюсных лобных электродов (Fp1 и Fp2, соответственно) и по 10% от Oz, для определения затылочных электродов (О1 и О2).

Пример : окружность головы 60 см — это 200%. Половина от этого = 30 см. 10% от 30 = 3 см.

5. Находим F7 и F8; Т5 и Т6.

Расстояние от Fр1 до Т3 делим пополам, находим F7

Расстояние от Fр2 до Т4 делим пополам, находим F8

и

Расстояние от Т3 до О1 делим пополам, находим Т5

Расстояние от Т4 до О2делим пополам, находим Т6

Проверьте себя: вышеперечисленные точки должны лежать на измеренной вами окружности головы.

6. Находим F3 и F4; P3 и P4.

Если дугообразно проложить измерительную ленту через точки Fp1-C3-O1, получится «параллель» (см. рис.1), которая пересекается с «меридианом», идущим через точки F7-Fz-F8 (см. рис. 2) в точке F3.

Аналогично, «параллель» Fp2-C4-O2 пересекается с этим же «мередианом» в точке F4.

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

Таким же образом, проложив «мередиан» через точки Т5-Pz-T6 (см. рис. 3) можно вычислить точки P3 и Р4.

Другими словами, точка F3 находится на середине расстояния между точками Fp1-С3 и Fz-F7.

Аналогично, точка F4 находится на середине расстояния между точками Fp2-С4 и Fz-F8.

То же самое с электродами Р3 и Р4.

В практике, помимо электродов, установленных по системе 10-20, используются дополнительные электроды, для определения местонаходения которых используется тот же принцип. Речь идет об электродах скуловой дуги (F9, F10, T9, T10, P9 и P10). Как определить их местонахождение?

Вспомните расстояние, измереное от околоушных точек через Cz. Каждый из перечисленных электродов находится на 10% ниже от соответсвующих электродов, лежащих на окружности головы:

— F9 и F10 на 10% ниже электродов F7 и F8, соответственно. То есть, лежат на скуловой кости.

— T9 и Т10 на 10% ниже электродов Т3 и Т4, соответственно. Фактически, лежат на околоушных точках.

— Р9 и Р10 на 10% ниже электродов Т5 и Т6, соответственно. Лежат на сосцевидных отростках черепа (mastoideus).

Использование этих электродов может помочь локализовать интериктальную эпилептиформную активность и зону начала приступа по ЭЭГ. В частности, передние скуловые электроды, по мнению некоторых авторов, являются неинвазивными аналогами сфеноидальных электродов.

Монтажи.

Записанные ЭЭГ данные можно представить по-разному. Для этого существуют различные монтажные схемы.

Чаще всего для наблюдения за записью используются референциальный монтаж – в таком виде усилитель воспринимает данные.

Все другие монтажи являются реконструкцией, полученной в результате математических вычислений разности потенциалов на основе данных референциального монтажа.

Особенности монтажных схем (с точки зрения техника):

— в референциальном монтаже удобно контролировать качество наложения электродов, судя по помехам в том или ином отведении.

— в биполярном монтаже (продольная цепочка) хорошо видны т.н. «залитые электроды» — т.е. электроды, между которыми образовалась дорожка из электропроводного геля, следовательно, они стали единым электродом, внутри которого нет разности потенциалов, как нет разницы потенциалов между разными концами гвоздя. На ЭЭГ, в таком случае, в отведении, состоящем из пары «залитых» электродов (например F3-C3) регистрируется изолиния.

— поперечный монтаж. По сути – тот же биполярный монтаж, только цепочки отведений идут в поперечном направлении. Аналогично, в залитой паре электродов (например F7-F3) будет регистрироваться изолиния. Особенность в том, что если у вас залиты F7-F3, то в биполярном (предыдущем) монтаже все будет нормально! (но ЭЭГ данные при этом некорректны).

Подготовили: ЭЭГ-ассистент Козлова М.А. и зав. лабораторией видео-ЭЭГ мониторинга Троицкий А.А.

Источник

Способы регистрации отведений ээг

а) Нейрофизиологические основы электроэнцефалографии (ЭЭГ). С момента своего изобретения электроэнцефалография остается уникальным методом, позволяющим оценивать состояние коры больших полушарий. Она служит важным дополнением к данным анамнеза, осмотра и лучевых методов диагностики.

После установки небольших дисковых электродов на волосистую часть головы становится возможной регистрация электрических колебаний мощностью 20-100 мкВ. Результат записи этих колебаний называют электроэнцефалограммой (ЭЭГ). Данные электрические колебания — результат совместной активности пирамидных нейронов коры головного мозга, которые расположены в виде радиальных скоплений, ориентированных кнаружи.

Для регистрации ЭЭГ имеют значение нейроны, расположенные под поверхностью извилин коры. По мере изменения мембранного потенциала возникает электрический диполь (расположенные рядом друг с другом области с противоположным зарядом). Возникновение диполя ведет к тому, что электрический потенциал поля в виде тока распространяется и через внеклеточное пространство, и через сами нейроны. В ходе записи ЭЭГ регистрируют часть тока, которая проходит через внеклеточное пространство. Изменения силы и плотности этих электрических сигналов и приводит к появлению характерных синусоидальных волн.

Колебания ЭЭГ, измеряемые в микровольтах (мкВ), предположительно становятся следствием реципрокного возбуждающего и тормозящего взаимодействия соседних групп нейронов коры больших полушарий.

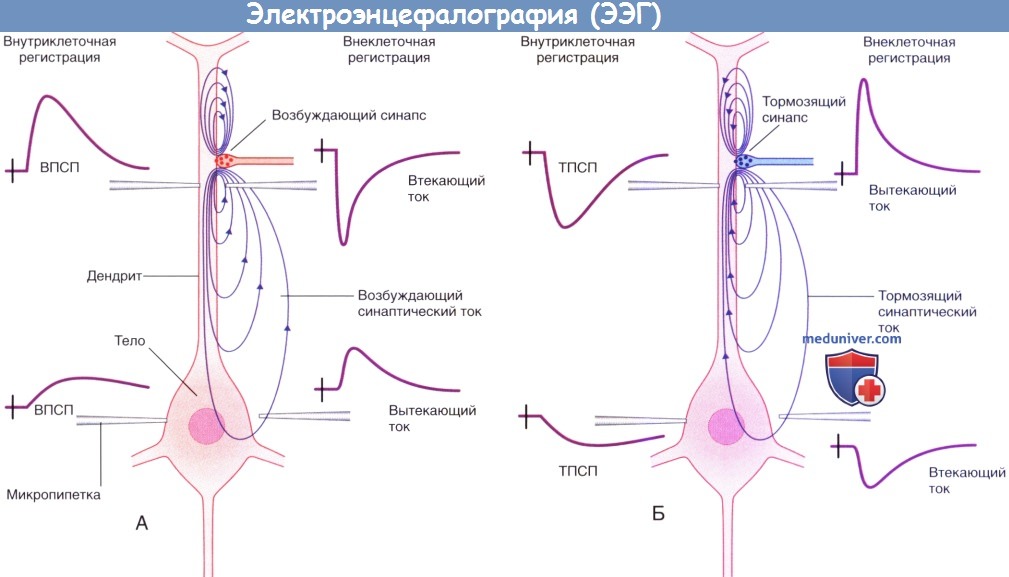

Для изучения состояния внутри- и внеклеточной среды используют микропипетки.

(А) Внутриклеточная регистрация. Возбуждающий синапс генерирует быстрый возбуждающий постсинаптический потенциал (ВПСП) на синаптическом конце дендрита, а на его теле—более медленный ВПСП меньшей амплитуды.

Внеклеточная регистрация. Источник (положительный) возбуждающего синаптического потенциала направлен наружу через мембрану проксимального конца дендрита и его тела и внутрь клетки у синаптического окончания.

(Б) Работа тормозящего синапса происходит противоположным образом. Тормозящий постсинаптический потенциал (ТПСП) связан с источником тока у синаптического окончания вдоль тела и проксимального конца дендрита.

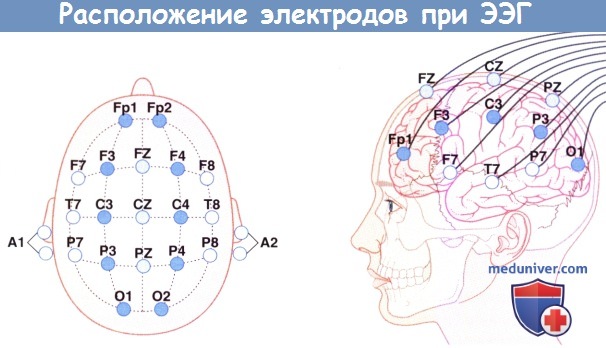

б) Методика выполнения электроэнцефалографии (ЭЭГ). После тщательной подготовки кожи волосистой части головы, что необходимо для плотного прилегания электродов, последние размещают на голове в соответствии с Международной системой размещения электродов «10-20» (с модифицированной комбинаторной номенклатурой), согласно которой поверхность головы подразделяют на несколько участков.

За счет того, что электроды устанавливают на строго определенные участки, становится возможным непосредственно отслеживать изменения на ЭЭГ в динамике. Это также позволяет делать поправки на разницу в размерах головы у разных людей. Каждый электрод избирательно регистрирует активность участка коры головного мозга площадью около 6 см 2 . Для описания положения каждого электрода используют комбинацию из буквы и цифры (показано на рисунке).

Буквы: Fp—лобный полюсный; F—лобный; Т—височный; Р—теменной; С—коронарный; О—затылочный; Z—срединный.

Числа: нечетные—левая половина; четные—правая половина. А1, А2—референтные электроды.

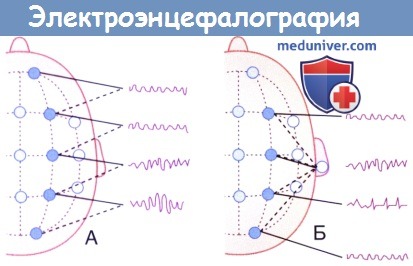

Запись ЭЭГ выполняют со всех точек одновременно. Измеряют разницу потенциалов между парами электродов (в большинстве случаев), которую затем записывают в виде отдельного канала или кривой. Часто одномоментно с ЭЭГ выполняют другие электрофизиологические исследования [например, электрокардиограмму (ЭКГ) и/или поверхностную электромиографию (ЭМГ)].

Если при записи используют различные пары электродов, монтаж (результат) называют биполярным. Если в парах один из электродов устанавливают на определенную референтную область (ушная раковина, сосцевидный отросток), такой монтаж называют референциальным.

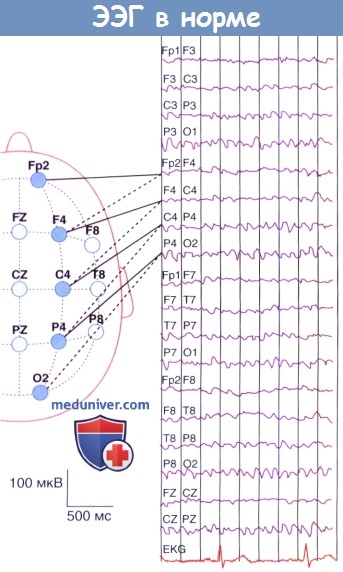

На рисунке ниже представлены нормальные кривые ЭЭГ.

(Б) Референтная регистрация. В данном примере референтный электрод крепят к ушной раковине. В качестве примера вновь приведены только четыре кривых.

(Одновременно пациенту была выполнена ЭКГ).

Обратите внимание на низкую амплитуду (20 мВ или меньше) и высокую частоту волн этого двухсекундного примера.

Видео физиология ЦНС (центры, реверберация, паттерн нейрона, ЭЭГ) — профессор, д.м.н. П.Е. Умрюхин

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 1.3.2021

Источник