Способы регистрации биоэлектрических явлений

3. Значение регистрации биоэлектрических явлений

Электроэнцефалография

Так как электрическая активность многих органов человека в норме имеет типичные и постоянные характеристики, то методы электрофизиологии широко используются для диагностики болезней в практической медицине. Большие успехи достигнуты в тонком распознавании болезней сердца, нервной системы, мышц. Электрофизиологические методы сыграли важную роль в решении многих проблем космической физиологии. С помощью методов телеметрии оказалось возможным передавать информацию о состоянии сердечной мышцы, деятельности мозга, скелетной мускулатуры и других органов в условиях невесомости, перегрузок.

Под электроэнцефалографией понимают запись биоэлектрических явлений, протекающих в головном мозге, преимущественно в коре больших полушарий.

Для отведения биотоков от различных структур головного мозга используют электроды различной конструкции. В эксперименте на животных электроды можно ввести через кости черепа прямо в нужный участок головного мозга. Такие «вживленные» электроды долго удерживаются в мозге специальным креплением и позволяют изучать электрическую активность определенных участков головного мозга при различных состояниях животного.

В настоящее время возможна длительная регистрация электрических явлений даже в отдельных клетках мозга с помощью микроэлектродов.

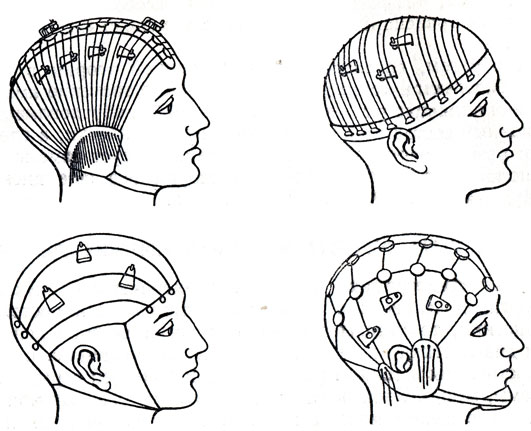

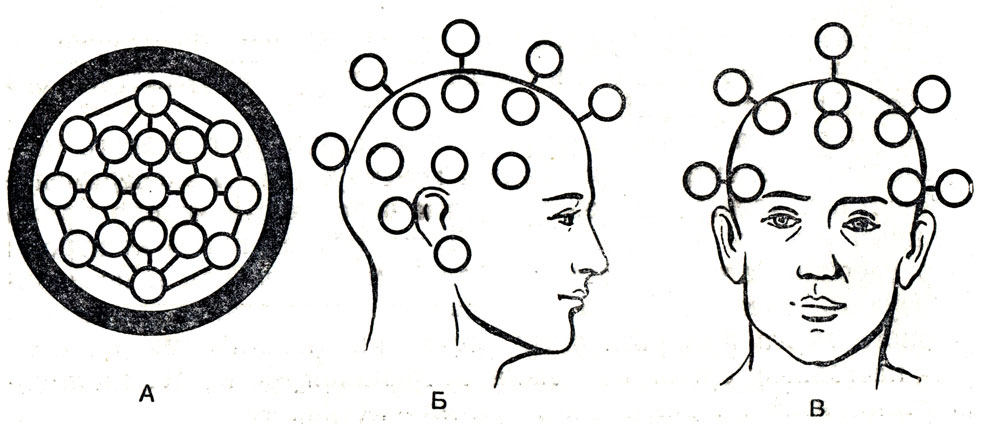

При записи биотоков мозга человека — электроэнцефалограммы — пользуются обычно серебряными электродами, имеющими вид пластинки размером с двухкопеечную монету. Электроды на голове испытуемого человека укрепляют с помощью шлемов-сеток. Шлемы изготовляют из эластичных резиновых тяжей, натяжение которых регулируется. Шлемы, плотно прилегая к голове испытуемого, надежно удерживают электроды (рис. 71, 72).

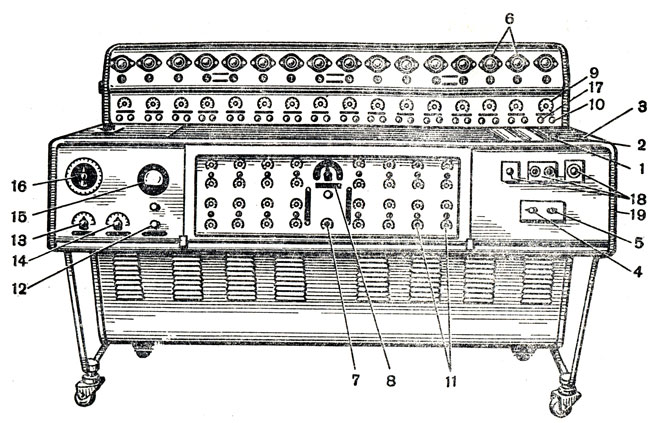

Запись биотоков мозга производится на приборах — электроэнцефалографах, имеющих разную конструкцию и включающих несколько усилителей биотоков, осциллографы и сложный пульт управления ими. Один из современных электроэнцефалографов представлен на рисунке 73. В настоящее время выпускаются приборы, позволяющие регистрировать одновременно электрическую активность от 2 до 32 точек мозга.

Рис. 71. Шлемы для крепления электродов

Рис. 72. Схема расположения электродов для регистрации энцефалограммы у человека: А — схема расположения электродов; Б, В — расположение электродов на голове испытуемого (вид сбоку и спереди)

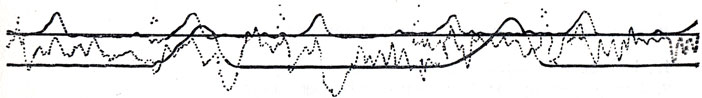

Еще большие возможности открывает предложенная советскими учеными М. Н. Ливановым и В. М. Ананьевым методика электроэнцефалоскопии. Сконструированный ими прибор регистрирует активность сразу 100 участков коры в виде светящихся и непрерывно меняющих свою яркость точек. Таким образом, исследователь получает возможность наблюдать как бы движущуюся мозаику процесса возбуждения в коре больших полушарий. Для точного анализа электрических колебаний, возникающих в головном мозге, используют электронные вычислительные машины.

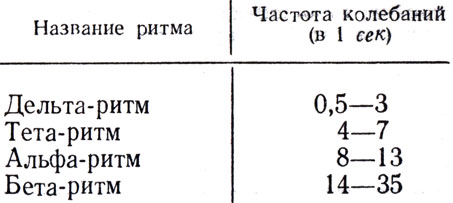

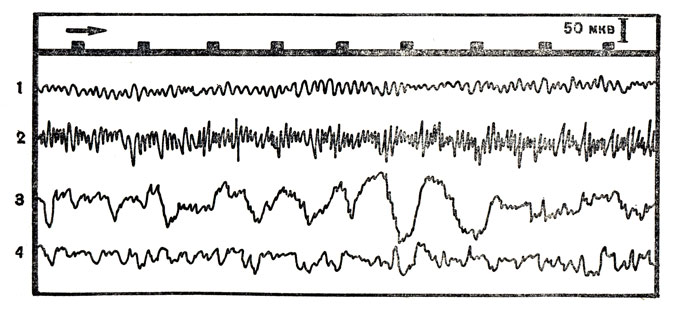

Электрическая активность мозга человека носит ритмический характер. Электроды, расположенные на поверхности головы, снимают токи сразу от многих клеток мозга, лежащих под ними. Поэтому общий характер электроэнцефалограммы оказывается очень сложным. Вместе с тем удалось установить, что наиболее выраженных и часто встречающихся ритмов колебания электрической активности немного. Названия этих ритмов условно обозначены греческими буквами (рис. 74, табл. 21).

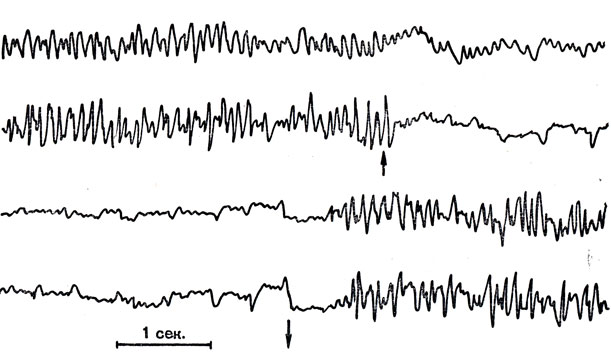

При ограниченном поступлении центростремительных импульсов в исследуемый участок мозга обычно наблюдаются медленные волны, с большим размахом колебаний. Если же в кору поступают многочисленные импульсы, то клетки в этом участке могут находиться в разных стадиях возбуждения и общая электрическая активность над этим участком характеризуется частыми колебаниями с небольшой амплитудой типа бета-ритма. На рисунке 75 приведена электроэнцефалограмма затылочной области коры (там располагается корковая часть зрительного анализатора). На ней отчетливо виден переход альфа-ритма в бета-ритм и обратно при открывании и закрывании глаз, т. е. при увеличении и снижении потока центростремительных импульсов к зрительной зоне коры.

Таблица 21. Ритмы электроэнцефалограммы

Современная техника позволяет регистрировать энцефалограмму у человека на расстоянии и даже в условиях космического полета. На рисунке 76 приведена электроэнцефалограмма женщины-космонавта В. В. Николаевой-Терешковой во время ее космического полета.

Электромиография

Достаточно широкое распространение получил метод исследования электрической активности мышц — электромиография.

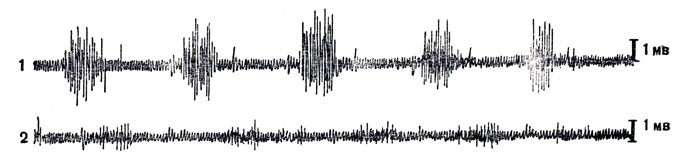

Для отведения биопотенциалов мышц человека используют накожные металлические электроды диаметром 10 мм. Электроды укрепляют на исследуемой мышце эластической манжетой, между ними и кожей находится обычно специальная паста, улучшающая контакт с телом и электропроводность. Колебания биопотенциалов мышц имеют также ритмический характер, только частота их и амплитуда значительно больше, чем при записи электроэнцефалограммы. Усиление мышечной активности сопровождается увеличением амплитуды колебаний электромиограммы. При утомлении мышц частота колебаний, как правило, падает.

Рис. 73. Общий вид чернильнопишущего электроэнцефалографа: 1 — электромагнитные вибраторы; 2 — чернильницы; 3 — выключатели; 4 — переключатель мотора лентопротяжки; 5 — переключатель скорости движения ленты; 6 — селекторы; 7 — переключатель рода работы; 8 — ручка общей грубой регулировки усиления по всем каналам; 9 — ручка регулировки усиления по каждому каналу; 10 — ручка плавной регулировки усиления по каждому каналу; 11 — ручки управления фильтрами; 12 — кнопка подачи калибровочного регулирования величины сигнала; 13 и 14 — ручки настройки; 15 -шкала вольтметра; 16 — коммутационная ручка вольтметра; 17 — ручка потенциометра; 18 — пульт управления электроэнцефалографа; 19 — отсек для бумаги

Рис. 74. Основные ритмы коры головного мозга человека: 1 — альфа-ритм; 2 — бета-ритм; 3 — дельта-ритм; 4 — тета-ритм; вверху — отметка времени

Рис. 75. Изменения электроэнцефалограммы затылочной области коры, показывающие переход от альфа-ритма к бета-ритму при открывании глаз (стрелка вверх) и восстановление альфа-ритма при закрывании глаз (стрелка вниз)

Рис.76. Электроэнцефалограмма В. В. Николаевой-Терешковой (справа хорошо виден альфа-ритм)

Рис. 77. Электромиограммы трехглавой (1) и двухглавой (2) мышц плеча у рабочего при опиловке

На рисунке 77 представлены электромиограммы трехглавой и двухглавой мышц плеча при работе напильником. На них отчетливо видно усиление колебаний при возбуждении мышц. Электромиография позволяет установить степень участия тех или иных мышц в выполняемом движении. Особенно важен этот метод для установления наличия паралича мышц при некоторых заболеваниях. Так, с помощью электромиографии можно обнаружить паралич дыхательных мышц при полиомиелите до того, как остановится дыхание. А это очень важно для принятия необходимых мер (перевод на управляемое дыхание с помощью специальной аппаратуры) с целью спасения жизни человеку.

Данные электромиографии используются при создании активных протезов и управляемых манипуляторов.

«Искусственная рука» — одно из первых устройств, управляемых с помощью биотоков мышц. Это активный протез, воспроизводящий нормальные движения кисти. Такой активный протез имеет браслет для отведения биотоков мышц сохранившейся культи. На браслете укреплены металлические чашечки, заполненные токопроводящей пастой. Отводимые с помощью браслета мышечные токи усиливаются и поступают в специальный блок на протезе, где формируется управляющий сигнал. Сигнал приводит в действие миниатюрный двигатель, который и обеспечивает движение протеза. Сам протез выполняется из пластических материалов, сходных по форме, размерам и цвету с нормальной рукой.

Мы уже говорили о регистрации электрических явлений в сердечной мышце — электрокардиографии, получившей широкое распространение в медицинской практике.

Вопросы к главе «Биоэлектрические явления в организме»

1. Что такое биоэлектрические явления?

2. Как регистрируют биоэлектрические явления?

Источник

Методы регистрации биопотенциалов

Содержание

1. Теория биопотенциалов. Методы регистрации биопотенциалов

2. Эндокринная функция поджелудочной железы. Инсулин и его роль в обмене углеводов, белков и жиров. Сахарный диабет

Введение

Биопотенциал (биоэлектрический потенциал, устар. биоток) – обобщенная характеристика взаимодействия зарядов, находящихся в исследуемой живой ткани, например, в различных областях мозга, в клетках и др. структурах.

Измеряется не абсолютный потенциал, а разность потенциалов между двумя точками ткани, отражающая ее биоэлектрическую активность, характер метаболических процессов. Биопотенциал используют для получения информации о состоянии и функционировании различных органов.

Инсулин был впервые выделен из поджелудочной железы в Канаде в 1921 г. Ф. Бантингом и Ч. Бестом, сотрудниками Дж. Маклеода. Признанием их работы явилась Нобелевская премия по физиологии и медицине, присужденная Бантингу и Маклеоду в 1923 г.

Инсулин, белковый гормон, вырабатываемый поджелудочной железой и регулирующий уровень сахара (глюкозы) в крови; препараты инсулина применяются для лечения сахарного диабета. Гормон синтезируется в бета-клетках, которые входят в отдельные гормон-секретирующие группы клеток поджелудочной железы, называемые островками Лангерганса. Слово «инсулин» (от лат. insula – остров) указывает на «островковое» происхождение гормона.

Сахарный диабет – заболевание, обусловленное абсолютной или относительной недостаточностью инсулина и характеризующееся грубым нарушением обмена углеводов с гипергликемией и глкжозурией, а также другими нарушениями обмена веществ.

Теория биопотенциалов. Методы регистрации биопотенциалов

Биоэлектрические явления в тканях – это разность потенциалов, которая возникает в тканях в процессе нормальной жизнедеятельности. Эти явления можно регистрировать, используя трансмембранный способ регистрации. При этом один электрод располагается на наружной поверхности клетки, другой – на внутренней.

При таком способе регистрируются:

— потенциал покоя или мембранный потенциал;

Общепринятой теорией возникновения биопотенциалов является мембранно-ионная теория. Согласно ей причина возникновения разности потенциалов – неравномерное распределение ионов по обе стороны клеточной мембраны (в системе цитоплазма – окружающая среда). Авторы этой теории: В. Ю. Чаговец – 1896 г., Бернштейн 1902-1903 гг., Ходжкин, Хаксли, Кац.

Существует мембранно-ионная теория биопотенциала. Особенности строения и свойства мембраны объясняют неравномерное распределение ионов. Клеточная мембрана — наружная поверхность возбудимой клетки, которая является носителем двойного электрического заряда. Строение клеточной мембраны описано в 1935 г. Даниэлли и Доусоном. Толщина мембраны 7-10 нм. Клеточная мембрана состоит из 3-х слоев: двойной слой фосфолипидов и слой белков (внутри).

Слой фосфолипидов является прерывистым, белки клеточной мембраны подвижны и свободно плавают в липидном геле. Эти белковые молекулы по-разному погружены в мембрану. Но всегда сохраняют контакт с окружающей средой с помощью полярной группы. На внутренней поверхности мембраны белков больше, чем на наружной.

Функции белков клеточной мембраны:

— рецепторная: у белков наружной поверхности клетки есть активный центр, который обладает сродством к различным веществам (гормонам, биологически активным веществам и т. д.);

— ферментативная активируется под влиянием различных факторов;

— транспортная – полностью погруженные в липидный гель белки образуют каналы, через которые проходят различные вещества.

Обнаружены каналы для всех потенциал образующих ионов: К+, Na+, Са2+, Cl-. Каналы могут быть открыты или закрыты благодаря воротам.

Существуют 2 вида ворот:

— активационные (в глубине канала);

— инактивационные (на поверхности канала).

Ворота могут находиться в одном из 3-х состояний:

— открытое состояние (открыты оба вида ворот);

— закрытое состояние (закрыты активационные ворота);

— инактивационное состояние (закрыты инактивационные ворота).

Существуют 2 вида клеточных каналов в зависимости от причины их открытия:

— потенциалзависимые – открываются при изменении разности потенциалов;

— потенциалнезависимые (гормонрегулируемые, рецепторрегулируемые) – открываются при взаимодействии рецепторов с веществами.

Методы регистрации биопотенциалов

Электроэнцефалография(ЭЭГ) – метод регистрации электрической активности (биопотенциалов) головного мозга. Разность потенциалов, возникающая в тканях мозга, очень мала (не более 100 мкВ), и потому может быть зарегистрирована и измерена только при помощи специальной электронно-усилительной аппаратуры – электроэнцефалографов.

Электроэнцефалографические исследования, проводимые на современных многоканальных электроэнцефалографах, позволяют записывать одновременно биотоки, получаемые от многих отделов головного мозга. Выявленные нарушения электрической активности мозга носят различный характер при тех или других патологических состояниях и нередко помогают при диагностике эпилепсии, опухолевого, сосудистого, инфекционного и других патологических процессов в головном мозге. Применение электроэнцефалографии помогает определить локализацию патологического очага, а нередко и характер заболевания.

В «спонтанной» ЭЭГ здорового взрослого человека, находящегося в состоянии бодрствования различают два вида ритмических колебаний потенциала – альфа- и бета-активность. Кроме того, различают тэта- и дельта-активность, острые волны и пики, пароксизмальные разряды острых и медленных волн.

Признаками патологии на ЭЭГ покоя считаются следующие изменения:

— десинхронизация активности по всем областям мозга, исчезновение или значительное уменьшение альфа-ритма и преобладание бета-активности высокой частоты и низкой амплитуды;

— гиперсинхронизация активности, проявляющаяся доминированием регулярных альфа-, бета-, тета-ритмов чрезмерно высокой амплитуды;

— нарушение регулярности колебаний биопотенциалов, проявляющееся наличием альфа-, бета- и тета-ритмов, неодинаковых по длительности и амплитуде, не формирующих регулярный ритм;

— появление особых форм колебаний потенциалов высокой амплитуды – тета- и дельта-волн, пиков и острых волн, пароксизмальных разрядов обычно на середине или между верхней и средней третью катакротической фазы РЭГ.

Реовазография – метод изучения сосудистой системы с использованием высокочастотного переменного тока для определения сопротивляемости участков тела. В момент притока крови сопротивление увеличивается и регистрируется кривая, совпадающая со сфигмограммой (записью пульса), но отличающаяся от последней формой. В неврологической практике часто производят реовазо-графию конечностей (при радикулите, неврите, невралгии, полиневрите и т. д.).

Эхоэнцефалографияявляется важным методом диагностики объемных процессов головного мозга (опухоли, кисты, эпи- и суб-дуральные гематомы, абсцессы) и основан на принципе ультразвуковой локации – направленные в мозг короткие ультразвуковые импульсы отражаются от его внутренних структур и регистрируются.

Эхоэнцефалограмму (ЭхоЭГ) получают с помощью эхоэнцефалографа, снабженного специальным пьезоэлектрическим датчиком, работающим в двойном режиме – излучателя и приемника ультразвуковых импульсов, регистрируемых после возвращения на экране осциллографа.

Волны ультразвука, распространяясь, могут отражаться, поглощаться и проходить через различные среды.

В диагностике используются следующие свойства ультразвуковых колебаний:

— ультразвуковые колебания распространяются с различной скоростью в зависимости от физических свойств сред;

— ультразвук, проходя через исследуемый объект, частично отражается на границе раздела сред;

— сигнал может быть зарегистрирован в том случае, если отражающая поверхность образует с направлениями ультразвукового луча угол, близкий к прямому.

Практическое значение в диагносгике объемных образований полости черепа (опухоль, абсцесс, гематома, киста) имеет сигнал (М-эхо), отраженный от срединно расположенных структур (III желудочек, эпифиз, прозрачная перегородка, серп большого мозга). В норме М-эхо расположено по средней линии, отклонение его более чем на 2 мл указывает на патологию.

Электромиография – это метод регистрации колебаний биопотенциалов мышц для оценки состояния мышц и нейродвигательного аппарата в покое, при активном расслаблении, а также при рефлекторных и произвольных движениях. С помощью электромио-графии можно выявить, связано ли изменение электрической активности с поражением мотонейрона или синаптических и надсег-ментарных структур.

Электромиографические данные широко используются для уточнения топического диагноза и объективизации патологических или восстановительных процессов. Высокая чувствительность этого метода, позволяющая выявлять субклинические поражения нервной системы, делает его особенно ценным.

В период функциональной активности нервов и мышц возникают чрезвычайно слабые (от миллионных до тысячных долей вольта), быстрые (тысячные доли секунды) и частые колебания электрического потенциала.

Электромиография широко применяется не только в неврологической практике, но и при изучении поражения других систем, когда возникают вторично обусловленные нарушения двигательной функции (сердечно-сосудистые, обменные, эндокринные заболевания).

Источник