Технологии и приемы рефлексии в педагогическом процессе

Рабочий лист «Обобщающий урок по разделу «Петровские преобразования» с применением новых приемов рефлексии.

Задание 1.»Телеграмма»:

«Вам предлагается заполнить бланк телеграммы, подумав над вопросами: Что нового вы узнали, изучив эпоху Петра I на предыдущих уроках? Чему вы научились? Что вам понравилось? Напишите мне, пожалуйста, об этом короткое послание – телеграмму из 10 слов. Я хочу узнать ваше мнение для того, чтобы учитывать его в дальнейшей работе».

Армия:

Культура:

Органы власти:

Примерный ответ.

Органы власти: Император, император, еще раз император! Сенат. Синод. Коллегии. Генерал-прокурор

Армия: ура! Корабли! Рекрутский набор. Гвардия. Флот. Уставы. Единая форма. Ордена, медали. Навигацкая школа. Табель о рангах

Культура: Кунсткамера-Бороды-Ассамблеи-Платья-Новый год-Академия наук-Новый календарь-Гражданский шрифт.

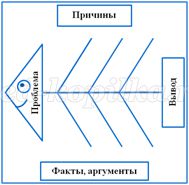

Задание 2. «Фиш-боун»: Составьте фиш-боун «Значение реформ Петра I»: на верхних ребрах поместите преобразования, имевшие положительное влияние, на нижних — отрицательное (если класс слабый -из приведенного ниже списка, если сильный — самостоятельно вспомнить реформы). Сформулируйте вывод с оценкой деятельности Петра I в целом, подтвердив его аргументами.

1. основано около 200 мануфактур

2. ликвидированы громоздкие приказы

3. усилилась бюрократизация системы государственной власти

4. деление на 8 губерний было недостаточным

5. появилась регулярная армия и флот

6. Россия вышла в лидеры по выплавке чугуна

7. заимствованные культурные европейские достижения

8. увеличение налогов и пошлин

9. культурный раскол в российском обществе

10. усилилась карательная мощь государства

11. создание новых видов вооружения (штык-ружья)

12. организация первых гвардейских полков

13. новый порядок престолонаследия

14. указ, обязывающий брить бороды

Задание 3. Составьте фиш-боун «Объединение русских земель»: На верхних ребрах поместите факторы, способствующие процессу объединения, на нижних — препятствующие (из приведенного ниже списка). Сформулируйте вывод об уровне развития экономических и социально-политических факторов и их соотношении в объединительном процессе.

1. Замедление развития экономики из-за выплаты дани Орде

2. Рост численности населения

3. Освоение новых территорий Северо-Восточной Руси

4. Рост служилого, боярского сословия

5. Замедленное развитие вотчинного землевладения

6. Борьба русских князей за ярлык на великое княжение

7. Формирование сильной княжеской верховной власти

8. Потребность борьбы с внешним врагом

9. Существование различных денег, мер весов и длины в княжествах

10. Постоянная угроза ордынских набегов

11. Поддержка церковью объединительной политики князей

Источник

Рефлексия для педагогов (10 способов)

Рефлексия для педагогов

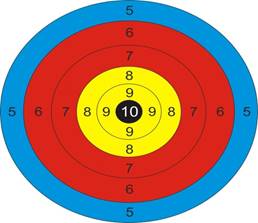

1. «Рефлексивная мишень»

На листе бумаги формата ватманского листа рисуется мишень, которая делится на четыре (можно и больше, меньше) сектора. В каждом из секторов записываются параметры – вопросы рефлексии состоявшейся деятельности, взаимодействия.

Например, 1-й сектор – оценка содержания; 2-й сектор – оценка формы, методов взаимодействия; 3-й сектор – оценка деятельности педагога; 4-й сектор – оценка своей деятельности. Каждый участник педагогического взаимодействия маркером или фломастером (ручкой, карандашом) четыре раза (по одному в каждый сектор) «стреляет» в мишень, делая метку (точку, плюс и т.д.).

Метка соответствует его оценке результатов состоявшегося взаимодействия. Если участник очень низко оценивает результаты, то метка ставится им в «молоко» или в поле «0» на мишени, если выше, то в поле «5». Если результаты оцениваются очень высоко, то метка ставится в «яблочко», в поле «10» мишени. После того как каждый участник взаимодействия «выстрелил» (поставил четыре метки) в рефлексивную мишень, она вывешивается на всеобщее обозрение и педагог организует ее краткий анализ.

Участникам педагогического взаимодействия, вставшим в круг, педагог предлагает через выполнение определенных движений дать оценку отдельным компонентам этого взаимодействия (содержанию, отдельным технологиям, деятельности некоторых творческих групп, учащегося, педагога, отдельным играм и т.д.), а также выразить свое отношение к этим компонентам. Могут быть предложены следующие движения:

— присесть на корточки – очень низкая оценка, негативное отношение;

— присесть, немного согнув ноги в коленях, — невысокая оценка, безразличное отношение;

— обычная поза стоя, руки по швам – удовлетворительная оценка, спокойное отношение;

— поднять руки в локтях – хорошая оценка, позитивное отношение;

— поднять руки вверх, хлопая в ладоши, подняться на цыпочки – очень высокая оценка, восторженное отношение.

В начале реализации этой технологии педагог знакомит участников со всеми движениями и их значением.

Каждый участник, после того как педагог называет тот или иной компонент состоявшегося взаимодействия, по своему усмотрению производит какое-либо движение.

3. «Футбольное поле»

Для анализа прошедшего занятия предлагается лист с изображением «игроков» на футбольном поле, каждый из которых находится в определенном игровом положении: забивает гол, стоит на воротах, сидит на скамейке запасных, принимает душ, размышляет в задумчивой позе или… лежит на носилках.

В зависимости от индивидуального анализа и оценки своего продвижения педагогу предлагается обозначить фигурку на футбольном поле, наиболее точно передающую его состояние на данном занятии. Алгоритм рефлексивной деятельности следующий: индивидуальная оценка, обмен мнениями в группе, обобщение ведущего для получения общей картины.

На доске приклеиваются картинка «Повар» и вопрос: «Насытились?», выполненные на отдельных карточках. Насытились?

Я съел бы еще этого …Больше всего мне понравилось …

Я почти переварил …Этот ресторан …Я переел …Пожалуйста, добавьте …

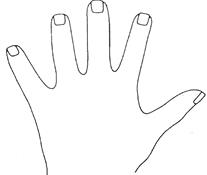

5. «Все у меня в руках!»

На доске крепится плакат с изображением ладони. Большой палец – «Над этой темой я хотел(а) бы еще поработать», указательный – «Здесь мне были даны конкретные указания», средний – «Мне здесь совсем не понравилось», безымянный – «Психологическая атмосфера», мизинец – «Мне здесь не хватало…».

Участники рисуют на листах бумаги свою руку и вписывают внутри контура свои ответы на эти вопросы.

Затем листы вывешиваются, и всем участникам предоставляется время для знакомства с ответами друг друга. В круге обсуждаются результаты работы.

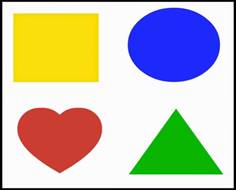

6. «Цветные фигуры»

Ведущий предлагает выбрать участникам из разложенных в центре круга фигур (из цветной бумаги в 2-3 экземплярах каждого цвета) фигуру, которая соответствует его сегодняшнему эмоциональному состоянию. Ведущий также выбирает фигуру. Каждый участник взаимодействия объясняет свой выбор по алгоритму, который задает руководитель (что символизирует форма, цвет выбранной фигуры). По окончании представления учащимися своего выбора руководитель подводит итог, акцентируя внимание на индивидуальности каждого участника взаимодействия.

Это упражнение можно выполнять как устно, так и письменно, в зависимости от наличия времени. Для письменного выполнения предлагается заполнить таблицу из трех граф.

В графу «П» — «плюс»- записывается все, что понравилось на мероприятии, информация и формы работы, которые вызвали положительные эмоции, либо, по мнению педагога, могут быть ему полезны для достижения каких-то целей.

В графу «М» — «минус» — записывается все, что не понравилось на, показалось скучным, вызвало неприязнь, осталось непонятным, или информация, которая, по мнению педагога, оказалась для него не нужной, бесполезной.

В графу «И» — «интересно» — педагоги вписывают все любопытные факты, о которых узнали на мероприятии, что бы еще хотелось узнать по данной проблеме, вопросы к ведущему.

8. «Букет настроения».

В начале мероприятия раздаются бумажные цветы: например, красные и голубые. На доске изображена ваза. В конце мероприятия говорится: “Если вам понравилось мероприятие, и вы узнали что-то новое, то прикрепите к вазе красный цветок, если не понравился – голубой”. Можно предложить более разнообразный спектр цветов. В конце собрать цветы в корзинку или вазочку. Можно напомнить, какому настроению соответствует какой цвет:

оранжевый — радостное, теплое;

желтый — светлое, приятное;

синий — неудовлетворенное, грустное;

фиолетовый — тревожное, напряженное;

черный — упадок, уныние.

Предлагается ценить свою деятельность на мероприятии с помощью «Светофора» (зелёный – все понятно, желтый – есть затруднения, красный – много непонятного). Карточки данных цветов даны педагогам еще до мероприятия.

Педагогам предлагается оценить настроение после мероприятия: «Прикрепите флажок на соответствующий корабль. Если мероприятие понравилось – алый парус, если на душе «тоска зеленая» — зеленый парус, если мероприятие никак не тронуло – черный парус».

Авторы-составители: Некрасова С.В., Белозерцева Т.И.

Источник

Развитие рефлексии у педагогов, как метод познания себя

Александра Карелина

Развитие рефлексии у педагогов, как метод познания себя

Тренинг для педагогов «Развитие рефлексии у педагогов, как метод познания себя».

Цель: развитие навыков рефлексии у педагогов.

— познакомить с понятием «рефлексия»;

— развивать у педагогов способности разбираться в своих чувствах и умений адекватно оценивать эмоциональные состояния других людей;

— осознание каждым участником своей роли в коллективе;

— повысить коммуникативные навыки педагогов;

— повысить настрой на удачу, счастье, добро и успех;

— Снятие телесных зажимов.

Ход тренинга:

Обсуждение правил работы в группе.

Ведущий объясняет участникам основные принципы и особенности тренинговой работы. Участники тренинга приступают к обсуждению правил работы в группе. По итогам обсуждения определяются правила, которые принимают все участники группы.

Упражнение 3. «Выбрось пальцы».

Ведущий предлагает участникам тренинга по его команде «выбросить» пальцы. Упражнение повторяется до тех пор, пока все участники не выбросят одинаковое количество пальцев.Необходимо обратить внимание на обсуждение самоотчетов участников тренинга: что способствовало или затрудняло действовать согласованно.

Сказки Эльфики «Поединок»

Ученик пришел к Учителю рано утром, когда рассвет раскрашивал небо роскошными перламутровыми красками,и сказал:

— Учитель! Я тут подумал и понял, что ты не прав! Я решил вызвать тебя на поединок!

— Здравствуй, дорогой, — ответил Учитель, отрываясь от созерцания зари. – И что же навело тебя на такие мысли?

— То, чему ты меня учил, не имеет для меня никакой ценности! – выпалил Ученик. – Ты говорил мне о мире и спокойствии, о равновесии и благоденствии, но я поразмыслил и пришел к выводу, что это все чепуха!

— Ну что ж, для тебя это так, — миролюбиво заметил Учитель.

— Нет, ты не уходи от ответа! Я же говорю – поединок! Мы будем сражаться, и кто победит, тот и будет прав!

— Ну, сражайся, — пожал плечами Учитель. – Я ж не против. Только я в этом не участвую. Не люблю войн. Они все равно рано или поздно кончаются миром, так чего ж время тратить?

— А мне нравится война! – вскричал Ученик. – Это движение, это драйв, это энергия! Только в честном бою, повергнув противника, ты сможешь обрести Силу!

— Возможно. Но я предпочитаю обретать Силу другими способами, — ответил Учитель.

— Нет у тебя никакой Силы! – гневно бросил ему Ученик. – Ты сидишь с умным видом и вещаешь прописные истины, которые почерпнул в умных книжках. А я предпочитаю добыть истину в бою!

— Что ж, это тоже – истина, — согласился Учитель. – У каждого свой опыт и своя истина. И все правы.

— Демагогия! Твоя вечная демагогия! – гневно крикнул Ученик. – Ты учил меня столько времени и так и не узнал меня! Ты не способен видеть вглубь!

— Истинно так, — покивал Учитель. – Я и себя еще до конца не узнал, что же говорить о тебе? И я все еще учусь видеть вглубь. Так что спорить не с чем.

— Ты только и делаешь, что сидишь тут, на пригорке, и сочиняешь притчи, в которых нет ни соли, ни перца! Их жуешь, как вату, и не чувствуешь вкуса!

— Да, действительно. Я тут варю диетическую пищу для ума и души. Для тех, кто уже нахлебался переперченой боевой похлебки, наглотался соленого пота походов и горьких слез потерь и теперь хочет изведать другой вкус.Так что ты опять попал в точку: ни перца, ни соли в моих притчах не найти… Да, все так.

— Я научился ковать мечи, затачивать стрелы, выстраивать тактику, определять стратегию, ходить врукопашную, нападать и защищаться, а ты чему научился, сидя на пригорке и созерцая облака? – обвинил Ученик.

— Ничему, — кротко ответил Учитель. – Я просто сидел и созерцал. И это все.

— Ты не Учитель! Ты никого и ничему не можешь научить! Потому что ты не знаешь жизни, — заскрежетал зубами Ученик. – В то время, когда я падал и поднимался, расшибал себе лоб и залечивал раны, хрипя, сжимал горло врагов и оттирал их кровь со своих доспехов, ты тут пел и танцевал в белых одеждах!

— Да. Ничему такому я точно не могу научить, — вздохнул Учитель. – Такого опыта у меня не было. Я не по этой части. У меня другие игры.

— Да ты вообще ни по какой части! – топнул ногой Ученик. – А насчет игр… Ты не живешь – ты просто играешь в жизнь! А я живу, играя! Почувствуй разницу!

— Честно говоря, пока не чувствую. По мне, так одно и то же. Но я попробую, — пообещал Учитель. – «Не живешь», говоришь.. Это надо обдумать. «Игры нежити» — это может получиться интересный трактат. Когда-нибудь напишу. Спасибо за идею!

— Короче, все! – подытожил Ученик. – Мне больше не нужны твои знания. Я больше не приму твоих советов. У меня есть своя точка зрения, и она не совпадает с твоей! И у меня уже есть свои Ученики. Так что я теперь сам – Учитель, и буду проповедовать свои истины!

— Удачи, — искренне пожелал Учитель.

— И имей в виду: я тебя победил! Тебе даже нечего мне возразить! – на прощание торжествующе сказал Ученик. – Ты слаб, ты даже не попытался противостоять мне. Так что поединок мною выигран!

— С победой! – поздравил его Учитель. – Мне действительно нечего тебе возразить. Да и смысла нет – у тебя же есть собственная точка зрения, зачем тебе чужая?

— Имей в виду: я буду воевать, и тебе меня не остановить! – с вызовом проговорил Ученик.

— Я и не думал этого делать, — почтительно сказал Учитель. – Это же твой осознанный выбор. Разумеется, тебя не остановить!

— Тьфу! – презрительно плюнул ему под ноги окончательно разочарованный Ученик, развернулся и пошел прочь. Он шел, твердо ступая по земле, и тело его было сильно, а походка энергична, и глядя на его воинственный и непримиримый вид, Учитель с улыбкой вспомнил себя – только молодого…

Вскоре Ученик был уже едва различим на фоне огромного Мира. А Учитель еще постоял какое-то время, любуясь выросшим Учеником,и пробормотал ему вслед:

— Ах, мой мальчик! Ты обрел свою Силу и теперь точно сможешь победить всех! Но знал бы ты, как это скучно – стоять на пьедестале, в полном одиночестве, среди поверженных врагов и покоренных народов… И даже поговорить-то не с кем, все тебе или льстят, или боятся, или ненавидят. Впрочем, ты все равно этого не поймешь, пока не попробуешь. Так что вари свою огненную похлебку, вари и пробуй! А я отпраздную твою победу в Поединке…

И Учитель медленно закружился в танце под тихую Музыку Жизни, которую могут слышать только те, кто уже завершил свою Войну…

Анализ сказки. Какие размышления навела эта сказка, возможно, пришли какие- то осознания.

Каждый понял эту сказку по своему, исходя из своего жизненного опыта, из своей картины, и так же от умения анализировать – рефлексировать.

Психологи особо подчеркивают что становление и развитие духовной жизни, переход на новый уровень развития, связанно прежде всего с рефлексией.

И так, что же такое рефлексия?

Слово рефлексия происходит от латинского reflexio – обращение назад.

Рефлексия — размышление человека, направленное на анализ самого себя (самоанализ) – размышление о своём внутреннем состоянии, о своих поступках и прошедших событий.

В современной педагогике под рефлексией понимают самоанализ деятельности и её результатов.

Современная педагогическая наука считает, что если человек не рефлексирует, он не выполняет роли субъекта образовательного процесса.

Отсутствие рефлексии – это показатель направленности только на процесс деятельности, а не на те изменения, которые происходят в развитии человека.

Рефлексия – способность взрослого анализировать свою воспитательную деятельность и прогнозировать результаты влияния на ребёнка. рефлексирующий педагог – это думающий, анализирующий, исследующий свой опыт педагог, «вечный ученик своей профессии».

Виды рефлексии в процессах педагогического общения:

1. Социально-перцептивная рефлексия, предметом которой является переосмысление, перепроверка педагогом собственных представлений и мнений, которые у него сформировались о детях в процессе общения с ними.

Упражнение «Моё педагогическое кредо» Педагогам необходимо сформулировать девиз, создать образ, символ, эмблему своей педагогической деятельности – рисунок, четверостишие, схема, жест, пословица, пантомима и т. д.

Проективное рисование «Я педагог»

Педагоги на альбомных листах изображают себя в своей профессии. После окончания работы проводится обсуждение.Вопросы для обсуждения:Что Вы можете сказать об особенностях изображённого человека?Что Вы можете сказать о личностных особенностях изображённого человека?Какими достоинствами обладает изображённый человек (профессиональные, личностные?Что бы Вы пожелали изменить в себе изображённому человеку (профессиональные качества, личностные качества?

2. Коммуникативная рефлексия заключается в осознании субъектом того, как его воспринимают, оценивают, относятся к нему другие («Я – глазами других»).

Цель упражнения: — формирование навыков быстрого реагирования при вступлении в контакты; — развитие эмпатии и рефлексии.

В упражнении осуществляется серия встреч, причем каждый раз с новым человеком.

Задание: легко войти в контакт, поддержать разговор и проститься. Члены группы встают по принципу «карусели», т. е.лицом друг к другу и образуют два круга: внутренний неподвижный и внешний подвижный

Примеры ситуаций: _ Перед вами человек, которого вы хорошо знаете, но довольно долго не видели. Вы рады этой встрече. _

Перед вами незнакомый человек. Познакомьтесь с ним.

_ Перед вами маленький ребенок, он чего-то испугался. Подойдите к нему и успокойте его.

_ После длительной разлуки вы встречаете любимого (любимую, вы очень рады встрече.

Время на установление контакта и проведение беседы 3-4 минуты. Затем ведущий дает сигнал, и участники тренинга сдвигаются к следующему участнику.

Цель упражнения: — формирование умений распознавания незнакомой личности, — развитие навыков описания других людей по различным признакам.

Представьте себе, что вам предстоит встреча с незнакомым человеком и нужно, чтобы он узнал вас. Опишите себя. Найдите такие признаки, которые выделяют вас из толпы. Опишите свой внешний вид, походку, манеру говорить, одеваться; может быть вам присущи обращающие на себя внимание жесты. Работа происходит в парах. В процессе выступления одного из партнеров другой может задавать уточняющие вопросы, для того, чтобы «автопортрет» был более полным. На обсуждение в парах отводится 15-20 минут. По окончанию задания участники садятся в круг и делятся впечатлениями.

3. Личностная рефлексия – осмысление собственного сознания и своих действий, самопознание.

Упражнение «Три имени»

Цель упражнения: — развитие саморефлексии; — формирование установки на самопознание.

Каждому участнику выдается по три карточки. На карточках нужно написать три варианта своего имени (например, как вас называют родственники, сослуживцы и близкие друзья). Затем каждый член группы представляется, используя эти имена и описывая ту сторону своего характера, которая соответствует этому имени, а может быть послужила причиной возникновения этого имени.

Функции рефлексии.

На Ваш взгляд, какие функции у рефлексии? (беседа с педагогами) В педагогическом процесс рефлексиявыполняет следующие функции:

— проектировочная (проектирование и моделирование деятельности участников педагогического процесса);

— организаторская (организация наиболее эффективных способов взаимодействия в совместной деятельности);

— коммуникативная (как условие продуктивного общения участников педагогического процесса);

— смыслотворческая (формирование осмысленности деятельности и взаимодействия);

— мотивационная (определение направленности совместной деятельности участников педагогического процесса на результат);

— коррекционная (побуждение к изменению во взаимодействии и деятельности.

Упражнение «Разделитесь по общим признакам» 2 педагога выходит, остальные делятся на две группы по каким-то общим признакам. Выходящие должны угадать по каким признакам разделились остальные педагоги.

Упражнение «Я учусь у тебя».

Каждый из нас личность, состоявшийся человек, со своими взглядами, убеждениями, интересами целями.Каждый вправе сказать: «Я пришел в этот мир не для того что бы нравиться тебе. Если мы встретились и нам хорошо — это просто замечательно, а если нет — что ж ни чего страшного». Каждый человек встречающийся нам на пути, нас чему то учит. Передавая мяч со словами «Я учусь у тебя…» и продолжить фразу чему вы учитесь или возможно научились чему то. А тот, кто принимает мяч, благодарит и говорит фразу «Да, у меня можно научиться…» или «Да, я могу научить…». Затем он бросает мячик другому участнику.

Рефлексия — основной путь получения новых знаний. Знание о самом себе и других не приходит к человеку извне, но только через себя, через постоянную рефлексию того, что с тобой происходит ежеминутно, «здесь и теперь». Релаксация помогают осознать и осмыслить свой внутренний мир.

Релаксация — это физическое и психическое расслабление.

Примите удобную позу (сидя в кресле, закройте глаза и начните делать глубокий брюшной вдох и медленно выдыхайте ртом, снимите накопленное напряжение, усталость, до тех пор, пока не достигнете внутреннего расслабления.

Визуализация. Визуализация — это создание внутренних образов в сознании человека, то есть активизация воображения с помощью слуховых, зрительных, вкусовых, обонятельных осязательных ощущений, а также их комбинаций.

Образно-рефлексивная процедура «Дерево».

Закройте глаза и слушайте мой голос представить себе какое-нибудь дерево, представьте какое это дерево? Где оно растет? Высокое оно или нет? Какое время года ваше дерево? День или ночь? Почувствуйте запахи, возможно, вы слышите какие — то звуки? Подойдите к своему дереву проведите рукой по его стволу, обнимите его и. войдите в него, вы становится этим деревом. Каково быть этим деревом? Что чувствует в этой роли? Глубоко ли уходят в землю корни? Густая ли крона? Устойчиво ли дерево стоит? Умывает ли его дождь? Греет ли его солнце? Дает ли земля точку опоры? Побудьте еще некоторое время в этом состоянии, и откройте глаза.

Обсуждение: Какое было ваше дерево? Какое было ваше состояние когда вы вошли в это дерево? Что вы чувствовали?

Заканчиваем тренинг ритуальным прощанием.

Как ваше состояние сейчас, с чем вы уходите?

«Чему я научилась»

Цель: рефлексия.

— Я была удивлена тем, что….

— Самым важным для меня было….

Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя, это вы в прошлом. И единственный человек, лучше которого вы должны быть, это тот кто вы есть сейчас.

Консультация для молодых педагогов «Детское проектирование как метод обучения дошкольников» Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида№10 «Золотая рыбка» Консультация для.

Консультация для педагогов «Метод проектов — как средство познания окружающего мира» Интенсивное изменение окружающей жизни, активное проникновение научно-технического прогресса во все её сферы диктуют педагогу необходимость.

Консультация для родителей и педагогов «Массаж Цигун как метод самооздоровления» Консультация по здоровьесберегающим технологиям. Консультация для родителей и педагогов «Массаж Цигун как метод самооздоровления» Здравствуйте,.

Мастер-класс для педагогов по арт-терапии «Рисование на песке, как метод развития и обучения дошкольников» Мастер класс для педагогов: Арт-терапия «Рисование на песке, как метод развития и обучения дошкольников» Фролова Мария Александровна Педагог-психолог.

Мастер-класс для педагогов «Кинезиология как метод активного развития дошкольников» Цель: познакомить педагогов с кинезиологическими упражнениями, применение которых возможно в образовательном процессе в целях умственного.

Мастер-класс для педагогов «Волшебные колечки» как метод развития связной речи Цель мастер-класса: Ознакомление педагогов с системой методов и приёмов наглядного моделирования, обеспечивающих эффективное запоминание.

Мастер-класс для педагогов «Кинезиология как метод активного развития дошкольников» Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка – детский сад №22 станицы Кавказская Муниципального.

Презентация «Детское экспериментирование как метод познания мира. Виды детского экспериментирования» Детское экспериментирование как метод познания мира. Виды детского экспериментирования» Дошкольное образование призвано обеспечить саморазвитие.

Источник