- Приемы рефлексии на уроках статья

- Скачать:

- Предварительный просмотр:

- Рефлексия как этап урока: виды, приемы, примеры

- Что такое рефлексия?

- Для чего нужна рефлексия?

- Когда проводить?

- Эмоциональная

- Рефлексия деятельности

- Рефлексия содержания материала

- Несколько замечаний по теме, или пожелания от учащихся

- Становление рефлексивных умений в проектной и исследовательской деятельности школьников

Приемы рефлексии на уроках

статья

Данная разработка предназначена для изучения рефлексивных методов и приемов на уроках. Актуальность: применение технологии рефлексии способствует формированию самоконтроля, самооценки, осознанного отношения к своей деятельности, развитию критического мышления учащихся.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| priemy_refleksii_na_urokahword.docx | 108.8 КБ |

Предварительный просмотр:

«Приемы рефлексии на уроках»

Данная разработка предназначена для изучения молодыми педагогами рефлексивных методов и приемов на уроках. Актуальность: применение технологии рефлексии способствует формированию самоконтроля, самооценки, осознанного отношения к своей деятельности, развитию критического мышления учащихся.

Учителя, которые только начинают свой профессиональный путь, часто не придают значения такому важному этапу урока, как рефлексия. ( Обычно у молодого учителя этот этап урока представлен в виде «смайликов», листочков разного цвета и прочих картинок, которые учащиеся дружно «лепят на доску» в конце урока. А иногда учитель просто ограничивается вопросом: «Вам понравился урок?». Все ученики дружно кричат: «Да!» — и все довольные расходятся по домам).

Современная педагогика: учить не науке, а учить учиться. Рефлексия помогает ребенку не только осознать пройденный путь, но и выстроить логическую цепочку, систематизировать полученный опыт, сравнить свои успехи с успехами других учеников.

В структуре урока, соответствующего требованиям ФГОС, рефлексия является обязательным этапом урока. В ФГОС особый упор делается на рефлексию деятельности, предлагается проводить этот этап в конце урока. При этом учитель играет роль организатора, а главными действующими лицами выступают ученики.

Цель семинара: мотивация молодых педагогов к применению рефлексивных методов обучения в образовательном процессе.

- Познакомить участников с рефлексивными методами обучения.

- Ознакомить молодых учителей с алгоритмом применения рефлексивных методов.

- Создать условия для активного взаимодействия участников семинара между собой.

Форма проведения: семинар-практикум

Материально-техническое оснащение: информационная кафедра, проекционный экран, презентация Power Point, раздаточный материал для выполнения практических заданий, задания блиц-опроса по теме семинара для опроса молодых учителей по мобильному приложения Plickers.

Источник

Рефлексия как этап урока: виды, приемы, примеры

Учителя, которые только начинают свой профессиональный путь, часто не придают значения такому важному этапу урока, как рефлексия. Вроде слышали, что это такое, вроде знают, что рефлексия — это самооценка. Но на практике зачастую этот этап урока представлен в виде банальных «смайликов», листочков разного цвета и прочих картинок, которые учащиеся дружно «лепят на доску» в конце урока. Иногда учитель просто ограничивается вопросом: «Вам понравился урок?» Все ученики дружно кричат: «Да!» — и все довольные расходятся по домам. Казалось бы, придраться не к чему: рефлексия была? Была! Оценку уроку поставили? Поставили! В поурочном плане этап назван красивым словом «рефлексия»? Имеется такое! И никаких претензий.

Но с опытом приходит понимание, что рефлексия здорово помогает учителю контролировать класс, уже в ходе урока видеть, что было понято, а что осталось на доработку, то есть, «держать руку на пульсе». Не стоит забывать и о том, что рефлексия — это то новое, к чему стремится современная педагогика: учить не науке, а учить учиться. Рефлексия помогает ребенку не только осознать пройденный путь, но и выстроить логическую цепочку, систематизировать полученный опыт, сравнить свои успехи с успехами других учеников.

В структуре урока, соответствующего требованиям ФГОС, рефлексия является обязательным этапом урока. В ФГОС особый упор делается на рефлексию деятельности, предлагается проводить этот этап в конце урока. При этом учитель играет роль организатора, а главными действующими лицами выступают ученики.

Что такое рефлексия?

В словарях дается четкое определение: рефлексия — это самоанализ, самооценка, «взгляд внутрь себя». Применительно к урокам, рефлексия — это этап урока, в ходе которого учащиеся самостоятельно оценивают свое состояние, свои эмоции, результаты своей деятельности.

Для чего нужна рефлексия?

Если ребенок понимает:

- ради чего он изучает данную тему, как она ему пригодится в будущем;

- какие цели должны быть достигнуты именно на этом уроке;

- какой вклад в общее дело он может внести;

- может ли он адекватно оценивать свой труд и работу своих одноклассников,

…то процесс обучения становится намного интереснее и легче как для ученика, так и для учителя.

Когда проводить?

Рефлексию можно проводить на любом этапе урока, а также по итогам изучения темы, целого раздела материала.

Существует несколько классификаций рефлексии как этапа урока. Зная классификацию, учителю удобнее варьировать и комбинировать приемы, включая рефлексию в план урока.

I. По содержанию: символическая, устная и письменная.

Символическая — когда ученик просто выставляет оценку с помощью символов (карточек, жетонов, жестов и пр.). Устная предполагает умение ребенка связно высказывать свои мысли и описывать свои эмоции. Письменная — самая сложная и занимает больше всего времени. Последняя уместна на завершающем этапе изучения целого раздела учебного материла или большой темы.

II. По форме деятельности: коллективная, групповая, фронтальная, индивидуальная.

Именно в таком порядке удобнее приучать детей к данному виду работы. Сначала — всем классом, потом — в отдельных группах, затем — выборочно опрашивать учащихся. Это подготовит учащихся к самостоятельной работе над собой.

III. По цели:

Эмоциональная

Она оценивает настроение, эмоциональное восприятие учебного материала. Это рефлексия из категории «понравилось / не понравилось», «интересно / скучно», «было весело / грустно».

Данный вид рефлексии помогает учителю оценить общее настроение класса. Чем больше позитива, тем лучше понята тема. И наоборот, если условных «тучек» будет больше, значит, урок показался скучным, трудным, возникли сложности с восприятием темы. Согласитесь, нам бывает скучно и грустно, когда мы чего-то не понимаем.

Как и когда проводить?

Рефлексию настроения и эмоциональности легко проводить даже с первоклассниками. Вариантов масса: раздаточные карточки со смайликами или знаковыми картинками, показ большого пальца (вверх/вниз), поднятие рук, сигнальные карточки и т.д. Удобнее проводить по завершении очередного этапа урока: после объяснения новой темы, после этапа закрепления темы и т.д.

В начале урока эмоциональную рефлексию проводят ради установления контакта с классом. Можно поставить музыку (подобрав мотив, согласующийся с темой), процитировать классика, зачитать эмоциональное стихотворение. После обязательно следует спросить 3-4 учеников: «Что ты чувствуешь сейчас? Какое настроение у тебя? И т.д. Во-первых, учащиеся (даже самые маленькие) привыкают оценивать свое состояние, свои эмоции, во-вторых, учатся аргументировать свою точку зрения. Кроме того, такая рефлексия поможет учащимся настроиться на восприятие темы.

Рефлексия деятельности

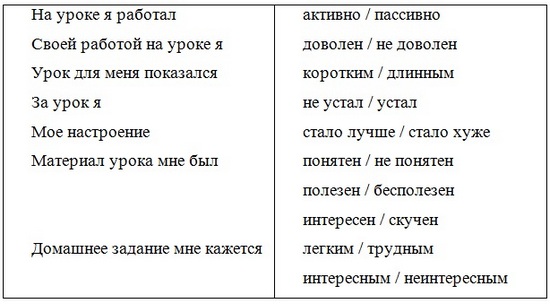

Данный вид рефлексии удобнее применять при проверке домашних заданий, на этапе закрепления материала, при защите проектов. Он помогает ученикам осмыслить виды и способы работы, проанализировать свою активность и, конечно, выявить пробелы.

Как проводить (примеры организации работы):

- Лесенка успеха. Каждая ступень — один из видов работы. Чем больше заданий выполнено, тем выше поднимается нарисованный человечек.

- Дерево успеха. Каждый листочек имеет свой определенный цвет: зеленый — все сделал правильно, желтый — встретились трудности, красный — много ошибок. Каждый ученик наряжает свое дерево соответствующими листочками. Подобным же образом можно наряжать елку игрушками, украшать поляну цветами и т.д.

- Вагончики. Каждый вагончик соответствует определенному заданию. Например, вы планируете провести этап закрепления, состоящий из трех мини-игр и одного творческого задания. У вас — 4 вагончика. Предложите своим ученикам посадить человечков (животных, оставить жетончик) в тот вагончик, задание которого выполнилось легко, быстро и правильно.

- «Знаки» (удобно при обучении чистописанию). Попросите учащихся обвести/подчеркнуть самую красиво написанную букву, слово.

Благодаря таким приемам перед учителем всегда будет наглядная картина: что поняли и осознали, а над чем нужно еще поработать.

Рефлексия содержания материала

Вот этот тип рефлексии удобнее проводить в конце урока или на этапе подведения итогов. Он дает возможность детям осознать содержание пройденного, оценить эффективность собственной работы на уроке.

Как проводить:

- Предложите детям облако «тегов», которые необходимо дополнить. Например, на интерактивной доске можно вывести слайд, где указаны варианты:

- сегодня я узнал.

- было трудно…

- я понял, что…

- я научился…

- я смог…

- было интересно узнать, что…

- меня удивило…

- мне захотелось… и т.д.

Каждый ученик выбирает по 1-2 предложения и заканчивает их. Проводить такую рефлексию можно устно, а можно и письменно (на листочках или прямо в тетради).

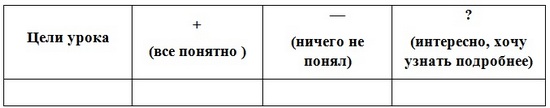

- Графическая: на доске таблица со знаками

В таблице цели урока можно записать самому учителю (для учащихся младших классов). Со старшими можно ставить цели совместно. В конце урока учащиеся плюсуют напротив каждой цели и в той графе, которую они считают более приемлемой.

Учащимся предлагается назвать три момента, которые у них получились хорошо в процессе урока, и предложить одно действие, которое улучшит их работу на следующем уроке.

Следующие примеры проведения рефлексии прекрасно впишутся в концепцию гуманитарных предметов:

Например, дайте характеристику Воланду, герою романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита»:

О — олицетворяет справедливость

Л — луна, черный пудель и «чертовщина»

А — антипод Иешуа

Н — не абсолютное зло

- Фразеологизм или пословица

Подберите выражение, соответствующее вашему восприятию урока: слышал краем уха, хлопал ушами, шевелил мозгами, считал ворон и т.д.

Несколько замечаний по теме, или пожелания от учащихся

- Такие приемы, как инсерт, синквейн, кластер, диаманта, ПОПС не нуждаются в пояснении и зарекомендовали себя весьма эффективно. С одним «но»! Если учитель использует их постоянно, чтобы дети могли привыкнуть к такой работе. Иначе создание того же синквейна превратится в каторжную работу, а не позитивное и эффектное завершение темы.

- Желательно адаптировать форму проведения под возраст детей. Естественно, что в 10 класс с гномиками и зайками не пойдешь. Но и в младших классах не стоит слишком увлекаться красочными картинками. Выберите один вариант, чтобы ученики привыкли к нему и не приходилось каждый раз объяснять значения картинок или жестов.

- Услышано на одном из форумов замечание от ребенка: «У одного учителя красный листочек означает «все понял», у другого — «ничего не понял», у третьего учителя вместо листочков какие-то звездочки-тучки. И как я должен все это запоминать?» Это уже вопрос на засыпку. Думается, что в рамках хотя бы методобъединения имеет смысл договориться о едином значении символов/цветов/знаков, используемых для рефлексии.

Спасибо за Вашу оценку. Если хотите, чтобы Ваше имя

стало известно автору, войдите на сайт как пользователь

и нажмите Спасибо еще раз. Ваше имя появится на этой стрнице.

Понравился материал?

Хотите прочитать позже?

Сохраните на своей стене и

поделитесь с друзьями

Вы можете разместить на своём сайте анонс статьи со ссылкой на её полный текст

Ошибка в тексте? Мы очень сожалеем,

что допустили ее. Пожалуйста, выделите ее

и нажмите на клавиатуре CTRL + ENTER.

Кстати, такая возможность есть

на всех страницах нашего сайта

Источник

Становление рефлексивных умений в проектной и исследовательской деятельности школьников

преподаватель кафедры МИОО

Становление рефлексивных умений в проектной и исследовательской деятельности школьников

Автор использует следующие понятия: рефлексия, учебное проектирование, деятельность, творческая личность.

В данной работе рассматривается взаимосвязь рефлексии и учебного проектирования, своеобразие рефлексии на разных этапах проектирования, способы развития рефлексивной компетенции.

Объектом изучения является рефлексивная деятельность обучающихся. Предметом изучения становится рефлексивная деятельность в учебном проектировании.

Школа – уникальный инструмент, созданный человечеством для реализации задачи сохранения и поддержания человека в его истинно человеческом, социальном статусе. Очевидно, что глобальные изменения в информационной, коммуникационной, профессиональной и других сферах современного общества требуют пересмотра прежних ценностных приоритетов, целевых установок и педагогических средств [см. 1].

Происходящие в общественной жизни изменения требуют развития новых способов образования, использования личностно-ориентированных, деятельностных педагогических технологий, прививающих навык самостоятельного информационного поиска, формирующих у обучающегося универсальное умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем.

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит требование о необходимости перехода к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся, ориентации на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования [2, с. 3].

Таким образом, акцент переносится на формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей. Способствовать этому может проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным условием такой деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности.

Проектная деятельность, как одна из личностно-ориентированных технологий, направлена на создание условий (среды) для возможно более полной реализации возможностей каждого обучающегося, для раскрытия его творческого потенциала. А каковы же отличительные особенности творческой личности? По , под творческой личностью понимается индивид, который:

а) имеет установку на осуществление творческой деятельности;

б) умеет ее осуществлять [4, с.39].

Деятельность индивида является творческой в том случае, когда она не осуществляется по заданному образцу, не является чисто репродуктивным повторением этого образца, а есть результат рефлексии (под рефлексией понимается обращение индивида к своему внутреннему миру, к своему опыту – мышления, деятельности). Рефлексия представляет собой важнейший путь развития субъектности, самости, уникальности и неповторимости личности. Рефлексивная деятельность как бы поглощает предыдущие; прежние деятельности выступают для нее в качестве материала анализа, а будущая деятельность — в качестве проектируемого объекта [см. 7].

Рефлексия – это способность, которая может развиваться исключительно благодаря деятельности самого субъекта и только самим субъектом. Рефлексивная функция возникает и реализуется в любой деятельности, когда возникает какое-либо затруднение. Рефлексивность – особая способность личности, выводящая человека на уровень сознательного активного субъекта собственной деятельности, осуществления поступков.

Выделяют три вида рефлексии:

1) Ситуативная рефлексия – обеспечивающая непосредственную включенность субъекта в ситуацию, осмысление ее элементов и анализ происходящего.

2) Ретроспективная рефлексия – позволяющая проанализировать выполненную ранее деятельность и произошедшие события.

3) Перспективная рефлексия – размышления о предстоящей деятельности, идеальные представления о ходе деятельности, планирование, выбор наиболее эффективных способов выполнения, прогнозирование возможных результатов. [6, с. 14]

Для того чтобы ученик начал рефлексировать, необходимо создать такие условия, когда всячески поощряется и стимулируется его выход в рефлексию, обращение его к своему внутреннему миру, своему опыту.

Рефлексия начинается с того момента, когда фиксируется некоторое «незнание», появляется «знание о незнании». В учебном проектировании этому моменту соответствует этап проблематизации.

Без такой фиксации у индивида не возникает и не может возникнуть необходимости что-либо познавать и понимать. Выделим способы, которые направлены на создание условий формирования рефлексивных умений:

1) Изживание «культа знаний».

2) Внедрение идеологии сомнения и критики.

3) Приоритетное использование знаковости.

4) Умение видеть за предметом его творца.

5) Равнозаконность разных позиций.

6) Формирование установки на отчетность, объяснение своих действий с позиции рефлексивного самоанализа.

7) Поощрение учебных (и неучебных) действий, в которых видна рефлектирующая личность.

8) Поддержка принципиальных решений.

9) Формирование установки на системность, на всеобщую взаимосвязь предметов и явлений.

10) Поиск нового способа деятельности – в организационно-деятельностных играх.

11) Постановка вопросов, обращённых к себе.

12) Отход учителя от позиции судьи.

13) Организация свободного обмена мнениями между равноправными собеседниками

14) Поддержание повышенного эмоционального фона

При анализе разнообразных видов образовательного процесса на основе проектных или исследовательских методов на первый план выходят параметры ее эффективности по следующему критерию: насколько сами ученики понимают: что и зачем они буду делать, как и с помощью чего они осуществляют свою деятельность. Это необходимо для осознания своей собственной деятельности с целью ее дальнейшего развития и усовершенствования.

Соединение понятий «проектирование» и «исследование» с «рефлексией» возможно через отношение их к мыслительной деятельности. Все они имеют отношение к мыслительной деятельности: проектирование – к ее началу; исследование – к ее осуществлению; рефлексия – к ее осмыслению. Проектирование связано с реализацией замысла; исследование – с поиском и пониманием реального; рефлексия – с осознанием уже проделанного. [3, с. 91]

Несмотря на то, что рефлексия и в проектировании, и в исследовании рассматривается как последний, завершающий этап, ее проявление необходимо постоянно. На начальных этапах проектно-исследовательской деятельности осуществляется перспективная рефлексия, на срединных – ситуативная, а уже на завершающем (собственно этапе рефлексии) – ретроспективная.

Любой проект – это изначальное создание образа и рефлексивное осознание его при соотношении с окружающей действительностью и собственными способностями.

Построение учебного процесса на основе проектной или исследовательской деятельности, с одной стороны, требует рефлексивных способностей у субъектов деятельности, а, с другой стороны, развивает рефлексивные способности у этих субъектов.

Полностью продуктивной, конструктивной рефлексия может быть лишь в том случае, если ученик рефлексирует самостоятельно, и при этом его самонаблюдения дают ему новые знания о себе.

Способности к самонаблюдению и самосознанию необходимо формировать на нескольких уровнях: процесса, способа, результата деятельности в сочетании с осознанием изменений в своих возможностях по расширению своего «Я».

А это можно и нужно осуществлять в ходе организованной проектной деятельности учеников.

1. Методические рекомендации по организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся в образовательных учреждениях г. Москвы Департамента образования города Москвы от 01.01.2001.

2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: проект. — М. : Просвещение, 2008. — 21 с. — (Стандарты второго поколения).

3. Алексеев и рефлексивное мышление // Развитие личности. 2002. №2. С. 85-103

4. Богин рефлексии как способ формирования творческой личности. //Современная дидактика: теория – практике. Под научной редакцией , . – М.: изд. Института теоретической педагогики и международных исследований в образовании Российской Академии образования, 1993.

5. Карпов рефлексивных механизмов деятельности / . — М.: Институт психологии РАН, 20с.

6. Об основных понятиях концепции развития исследовательской и проектной деятельности учащихся // Исследовательская работа школьников. 2003. №4. С. 12-17.

7. Плигин стратегии школьников / . — М.: Профит Стайл, 20с.

Источник