- Образование как проект: как ставить цели обучения и не бросить на полпути

- Почему обучение начинается с постановки цели

- Как ставить цели для своего обучения

- Формулируем точную цель

- Как спланировать свое обучение

- Конечный результат

- Время обучения

- Наставник и обратная связь

- Методы обучения

- Формат: онлайн или оффлайн

- Лекция 4. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

- Скачать:

- Предварительный просмотр:

- Понятие и сущность метода, приема и правила обучения

- Предварительный просмотр:

- Классификация методов обучения

Образование как проект: как ставить цели обучения и не бросить на полпути

Почему обучение начинается с постановки цели

«Аллен — прирожденный трехочковый баскетболист», — пишет журналистка Джеки Макмаллан в своей статье о рекордсмене по количеству реализованных трехочковых бросков Рэе Аллене. В ответ на это Аллен сказал, что выходит из себя, когда его заслуги принижают и считают Божьим даром:

«Я каждый день выкладываюсь по полной — не иногда, не время от времени, а каждый день. Спросите любого из моих коллег по команде, спросите ребят из Seattle Super Sonics или Milwaukee Bucks: кто чаще всех отрабатывает броски? Все ответят, что это я».

В школе броски Рэя ничем особенным не выделялись. Его тренер по баскетболу считал, что у соратников Аллена по команде больше шансов забросить трехочковый в корзину. С тех пор Рэй Аллен развил свой навык настолько, что люди стали считать его даром.

Психолог Андерс Эрикссон называет осознанное развитие навыка, которого не было от рождения, продуманной подготовкой. Вместе с коллегой он написал книгу «Максимум: как достичь личного совершенства» и разделил развитие любых навыков на три вида: наивную, целенаправленную и продуманную подготовку.

Наивная подготовка. То, что делают большинство людей. Вы учитесь новому и практикуетесь до тех пор, пока не достигните зоны комфорта. В этот момент развитие навыка остановится. Если не выйти из зоны комфорта — сделать то, чего вы раньше не делали, навык автоматизируется и станет хуже. Например, водители с десятилетним стажем могут ездить хуже недавних студентов автошколы. Такие водители не чувствуют необходимости улучшать или поддерживать свои навыки и постепенно их теряют.

Целенаправленная. В целенаправленной подготовке вы повторяете те же действия, но надеетесь со временем делать их лучше. Суть целенаправленной подготовки — преодолевать длинный путь небольшими шагами и четко сформулировать цель. Без этого трудно понять: вы двигаетесь вперед или стоите на месте.

Чтобы целенаправленно развивать навыки:

Разбейте цель на этапы и разберитесь как их преодолеть.

Сконцентрируйте внимание на своем этапе.

Вовремя получайте обратную связь. Она поможет понять, что вы делаете неверно и как это исправить.

Преодолевайте себя и выходите из зоны комфорта. Делайте то, чего раньше не делали.

Психолог Андерс Эрикссон рассказывает, как стать великим в любом деле в эпизоде подкаста Freakonomics

Продуманная подготовка. Мы выучиваем достаточно навыков, чтобы справляться с ежедневными задачами. При этом забываем давать мозгу задачи, которые будут его менять. Нужно постоянно выходить из равновесия и заставлять мозг и тело адаптироваться к изменяющимся условиям. Так вы создаете потенциал, а не достигаете его.

Чтобы продуманная подготовка работала, нужно целенаправленно практиковаться, выходить из зоны комфорта и понимать объективные стандарты успеха. Именно здесь обучение превращается в проект.

Как ставить цели для своего обучения

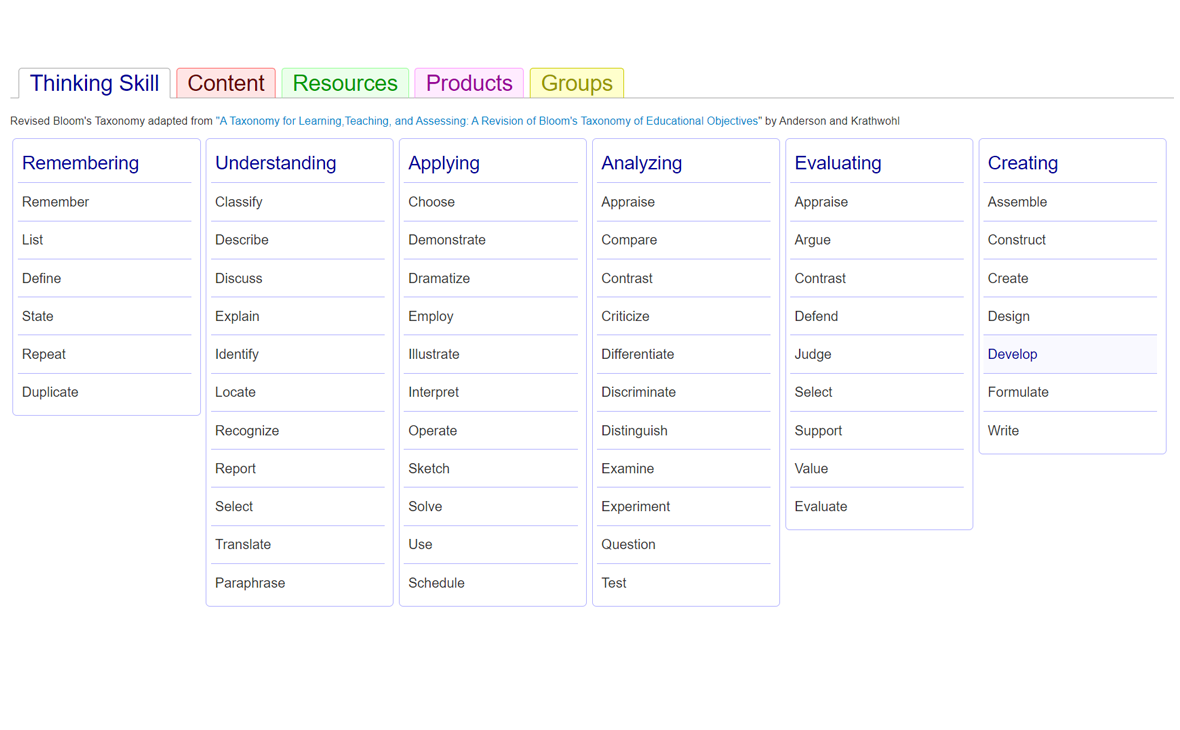

Люди не учатся, сидя на лекциях и запоминая факты. Для этого нужно мыслить, анализировать и применять полученную информацию на практике. Процесс обучения подробно разобрал профессор педагогики Бенджамин Блум в 1956 году. Блум создал Таксономию — классификацию образовательных целей, которая помогает понять, чему стоит научиться, и отслеживает прогресс.

Обучение начинается от простого к сложному и состоит из шести шагов: знания, понимания, применения, анализа, синтеза и оценки.

- Знание — запоминаете и воспроизводите заученные факты. Например, цитируете правила поведения в общественном месте.

- Понимание — переводите сухие факты в смысл и интерпретируете его. Понимаете суть правил и объясняете их другому человеку своими словами.

- Применение — используете полученные знания и смыслы на практике. Придумываете правила поведения для своих сотрудников.

- Анализ — раскладываете знания на составляющие, понимаете их разницу и проверяете. Осознаете, что одно из правил противоречит другим и меняете его.

- Оценка — делаете суждение о ценности решения или идеи. Придумываете другие варианты решения задачи и проверяете ценность ваших правил.

- Синтез — создаете новое из нескольких несвязанных между собой частей. Читаете правила других компаний, обобщаете несколько пунктов придуманных правил и создаете новый список.

Как это применять. Вы развиваете навык, если проходите все стадии Таксономии Блума. Для этого нужно спроектировать свой путь с первого до последнего этапа. Сформулировать каждый шаг поможет онлайн-конструктор целей обучения на английском или на русском языке.

Чтобы поставить задачу выберите:

одну из шести образовательных целей;

контент, с которым будете работать: задачу, точки зрения, мотивацию;

онлайн или оффлайн источники: сайт, статью, книгу;

формат продукта, который получится на выходе: карту, песню, обзор;

количество людей, которые будут работать над целью.

Например, задача на второй ступени Таксономии Блума «Понимание» может выглядеть так: объяснить мотивацию героев фильма, используя сайт, и вдвоем создать таймлайн. Задача на четвертой так: сравнить тренды экологии, используя мнения экспертов, и сделать промостраницу.

Такой конструктор можно собирать, чтобы научиться программировать, критически мыслить или выращивать черные розы. Большие сложные цели разбивайте на этапы и конкретизируйте по SMART.

Формулируем точную цель

SMART — аббревиатура метода, который помогает сформулировать конкретную (Specific), измеримую (Measurable), достижимую (Achievable), актуальную (Relevant) и ограниченную во времени (Time Bound) цель. Такую задачу проще понять и выполнить. Если она большая и сложная, разбейте цель на несколько этапов.

Specific — конкретная. Цель должна быть понятной и однозначной. Решите, чего вы хотите достичь. Попробуйте ответить на вопрос: что и зачем вам нужно? Например, вы хотите написать книгу, чтобы стать профессиональным писателем.

Measurable — измеримая. Как вы поймете, что цель достигнута? Определите количественные показатели, которые помогут измерить и описать успех. Оценивайте свой прогресс и сверяйтесь с этими показателями. Уточняем нашу цель: написать книгу и выпустить ее печатную версию в издательстве.

Achievable — достижимая. Трезво оценивайте свои возможности, ставьте достижимые и амбициозные цели. Если придумать недосягаемую задачу, вы потеряете мотивацию. Слишком легкая цель быстро потеряет ценность, а вы — интерес. Подумайте: ваша цель не слишком легкая или сложная? Какие ресурсы и усилия потребуются для ее достижения?

Чтобы написать книгу, нужно каждый день тренироваться и писать по семь страниц текста. На это потребуется два часа в день. Если у вас хорошая дисциплина и вы понимаете, как работают издательства — это достижимая цель.

Relevant — актуальная. Цель должна быть важной и реальной. Совпадать с глобальными целями и ресурсами, которые у вас есть. В нашем примере: первая изданная книга поможет набрать аудиторию, получить обратную связь для следующих работ. Задача помогает достижению главной цели — стать профессиональным писателем.

Time Bound — ограниченная во времени. Дедлайн помогает сосредоточиться на выполнении цели и не отвлекаться на другие задачи. Временные рамки мотивируют и помогают контролировать работу над достижением цели.

Уточняем пример цели по SMART: писать по семь страниц в день, чтобы к июлю 2022 года написать книгу на 360 страниц и выпустить ее в издательстве.

Как спланировать свое обучение

Эксперт по обучению взрослых, тренер АРТы Инна Попова рекомендует планировать обучение, учитывая результаты, время и методы обучения. Выбрать формат, наставника и способ получения обратной связи.

Конечный результат

Разложите компетенцию на составляющие, чтобы определить свой текущий уровень и результат, который вам нужен. Для этого используйте профессиональные или образовательные стандарты и инструменты ассессмента. Ассессмент — это методики, которые помогают оценить уровень развития навыка. Мы рассказывали о них в большом гиде по soft skills.

Пример с иностранным языком: понятная система языковых уровней от базового А1 до профессионального владения С2 помогает определить стартовую позицию и желаемый результат. Подумайте, что мешает вам освоить язык: боязнь ошибки или недостаточный словарный запас. Чем детальнее в этом разобраться, тем точнее будет цель обучения. Зная цель, легче определить методы и разработать для себя учебный план.

Время обучения

Если ставите образовательную цель по SMART, вам потребуется рассчитать время. Временные рамки помогают не растягивать учебный процесс и не совершать одни и те же ошибки. Чтобы рассчитать время на обучение, подумайте:

сколько времени вы готовы уделять достижению цели еженедельно;

сколько на изучение материала, а сколько для отработки его на практике;

хватит ли этого для достижения запланированного уровня.

Наставник и обратная связь

Чем сложнее учебная задача, тем важнее наставник и обратная связь. Вы можете учиться с корпоративным ментором или встречаться с более опытным коллегой за чашкой кофе. Хороший вариант — стать частью профессионального сообщества. Так вы поддержите учебную мотивацию, будете в курсе трендов и сможете найти наставника.

Если в области ваших образовательных интересов нет экспертов и сообществ, подумайте о мастермайнд-группе. Это группа близких по духу людей, которые регулярно встречаются вместе: мотивируют друг друга, помогают учиться и достигать целей. Получить обратную связь по навыкам и образовательным целям можно на тренинге. В таком формате вы получите ее от группы и тренера.

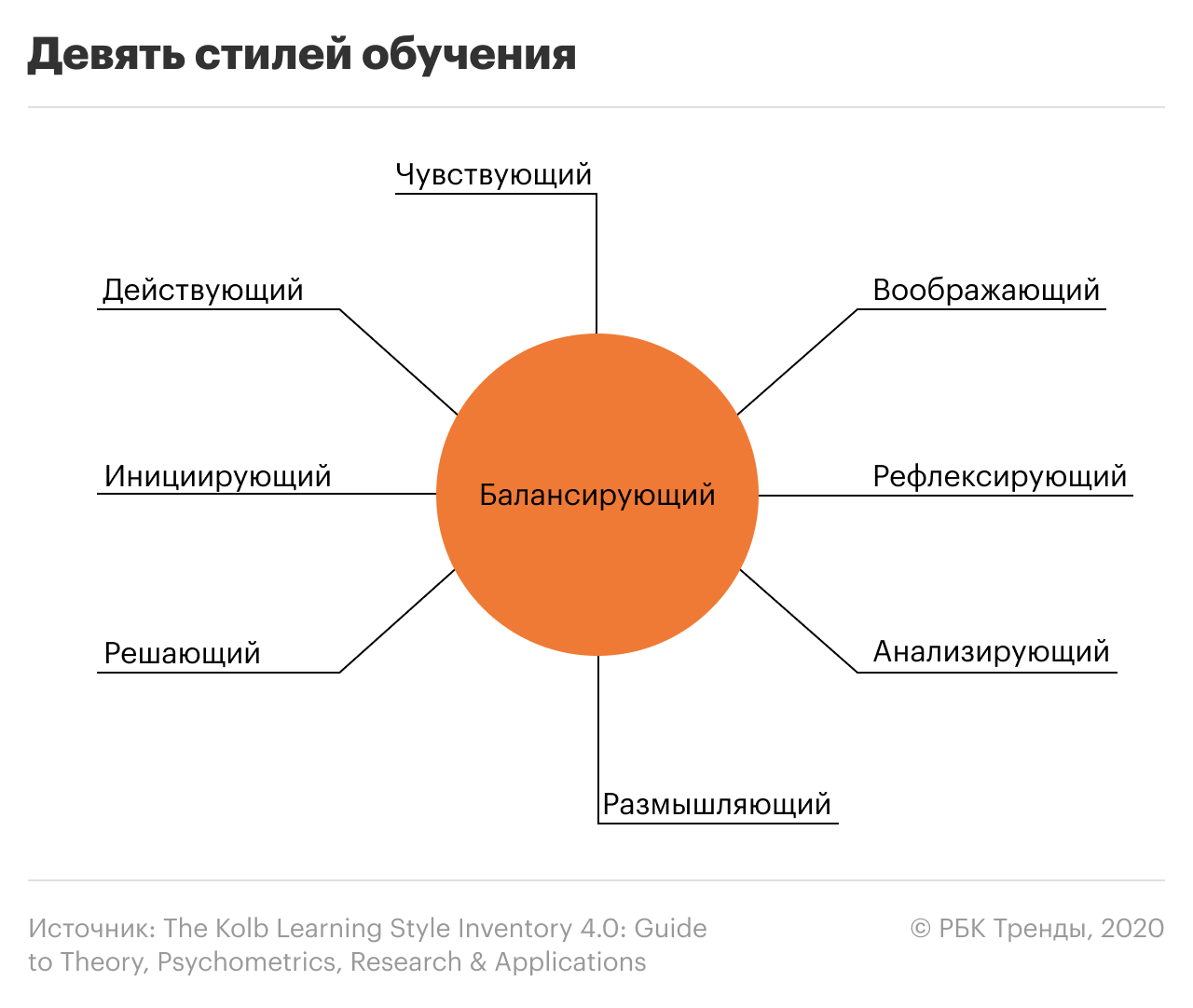

Методы обучения

Определите свой стиль обучения, чтобы подобрать подходящие методы и форматы учебы. Стили обучения подробно описали Дэвид Колб и Кей Петерсон в книге «Век живи — век учись». Авторы предлагают пройти тест и определить, как вы учитесь: через конкретный или абстрактный опыт, рефлексию или активные эксперименты.

Например, люди с инициирующим стилем привыкли действовать, а потом обдумывать последствия действий. Они не любят абстрактные теории, стремятся получать новый сложный опыт и ищут постоянный контакт с другими людьми. Таким людям подойдут стажировки, тренинги и мастермайнд-группы. При этом людям с размышляющим стилем не подходят игры-симуляции. Они не любят делиться своими эмоциями и давать оценку другим участникам. Зато им подойдут курсы с серьезной теоретической базой и оценкой эксперта.

Формат: онлайн или оффлайн

Онлайн-курсы — хороший вариант для получения знаний и умений. В некоторых курсах есть обратная связь от эксперта и других участников. Если есть возможность, выбирайте онлайн-курсы с системой адаптивного обучения. Адаптивные онлайн-курсы могут учитывать потребности учащегося, опыт и пробелы в знаниях, темп обучения и предпочтения в формате, чтобы предложить оптимальный маршрут изучения материала. Чем больше данных получает адаптивная система, тем точнее учебная траектория.

При этом для развития «гибких» навыков важны ценностные установки и возможность применять знания в безопасной среде. Здесь возможности массовых онлайн-курсов пока ограничены. Поэтому становятся популярными форматы смешанного обучения, где онлайн дополняется офлайном.

Источник

Лекция 4. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

4.1. Понятие и сущность метода, приема и правила обучения

4.2. Классификация методов обучения

4.3. Средства обучения

4.4. Выбор методов и средств обучения

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| 4.1._ponyatie_i_sushchnost_metoda_priyoma_i_pravila_obucheniya.docx | 18.22 КБ |

| 4.2._klassifikaciya_metodov_obucheniya.docx | 26.27 КБ |

| 4.3._sredstva_obucheniya.docx | 16.51 КБ |

| 4.4._vybor_metodov_i_sredstv_obucheniya.docx | 17 КБ |

Предварительный просмотр:

Понятие и сущность метода, приема и правила обучения

Успех образовательного процесса во многом зависит от применяемых методов обучения.

Методы обучения – это способы совместной деятельности обучающих и обучаемых, направленные на достижение ими образовательных целей.

Методы обучения отражают во взаимосвязи способы и специфику обучающей работы преподавателя и учебной деятельности учащихся по достижению целей обучения.

Широко распространенными в дидактике являются также понятия «прием обучения» и «правило обучения».

Прием обучения – составная часть или отдельная сторона метода обучения, т.е. частное понятие по отношению к общему понятию «метод». Границы между этими двумя понятиями очень подвижны и изменчивы. В одних случаях метод выступает как самостоятельный путь решения педагогической задачи, в других – как прием, имеющий частное назначение. Например, если преподаватель сообщает новые знания словесным методом (объяснение, рассказ, беседа), в процессе которого иногда демонстрирует наглядные пособия, то их показ выступает как прием. Если же наглядное пособие является объектом изучения и основные знания учащиеся получают на основе его рассмотрения, то словесные пояснения выступают как прием, а демонстрация – как метод обучения.

Таким образом, метод включает в себя ряд приемов, но сам не является их простой суммой. Приемы определяют своеобразие методов работы преподавателя и учащихся, придают индивидуальный характер их деятельности.

Правило обучения (дидактическое правило) – конкретное указание, как надо поступать в типичной педагогической ситуации процесса обучения.

Правило служит описательной, нормативной моделью приема. Система правил для решения определенной задачи – это уже нормативно-описательная модель метода.

Метод обучения – категория историческая. Уровень развития производительных сил и характер производственных отношений оказывают влияние на цели, содержание, средства педагогического процесса. С их изменением меняются и методы обучения.

На ранних этапах общественного развития передача социального опыта подрастающим поколениям осуществлялась в процессе совместной деятельности детей и взрослых. Преобладали методы обучения, основанные на подражании. Поступая так же, как взрослые, дети овладевали способами и приемами добывания пищи, получения огня, изготовления одежды и т.д. В основе лежал репродуктивный метод обучения («делай как я»). Это самый древний метод обучения, из которого развились все другие.

С момента организации школ появились словесные методы обучения. Учитель устно передавал готовую информацию детям, которые ее усваивали. С возникновением письменности, а затем и книгопечатания появилась возможность выражать, накапливать и передавать знания в знаковой форме. Слово становится главным носителем информации, а обучение по книгам – массовым способом взаимодействия учителя и ученика.

Использовались же книги по-разному. В средневековой школе учащиеся механически заучивали тексты, главным образом религиозного содержания. Так возник догматический, или катехизисный, метод обучения. Более совершенный его вид связан с постановкой вопросов и представлением готовых ответов.

В эпоху великих открытий и изобретений словесные методы постепенно утрачивают значение единственного способа передачи знаний учащимся. В процесс обучения органично входят такие методы, как наблюдение, эксперимент, самостоятельная работа, упражнение, направленные на развитие активности, сознательности, инициативности ребенка. Распространение получают методы наглядного обучения.

На рубеже XIX и XX вв. важное место стал занимать эвристический метод как вариант словесного, который более полно учитывал потребности и интересы ребенка, способствовал развитию его самостоятельности. Методам «книжной» учебы противопоставлялись «естественные» методы, т.е. обучение в ходе непосредственного контакта с действительностью. Интерес вызвала концепция «учение через деятельность» с использованием практических методов обучения. Основное место ней отводилось ручному труду, деятельности различного рода, а также работе учащихся с литературой, в процессе которой у детей формировалась самостоятельность на основе использования собственного опыта. Утвердились частично-поисковые, исследовательские методы.

Однако независимо от роли, которую в разные периоды развития образования отводили тем или иным методам обучения, ни один из них, будучи использован исключительно сам по себе, не обеспечивает нужных результатов. Ни один метод обучения не является универсальным. В учебном процессе следует использовать разнообразные методы обучения.

Предварительный просмотр:

Классификация методов обучения

В современной педагогической практике используется большое количество методов обучения. В этой связи возникает потребность в их классификации, помогающей выявить в методах обучения общее и особенное, существенное и случайное, тем самым способствуя целесообразному и более эффективному их использованию.

Единой классификации методов обучения не существует. Это связано с тем, что разные авторы в основу подразделения методов обучения на группы и подгруппы закладывают разные признаки, отдельные стороны процесса обучения.

Рассмотрим три наиболее распространенные классификации методов обучения.

1. Классификация методов обучения по дидактической цели (М.А. Данилов, Б.П. Есипов).

В качестве критерия подразделения методов на группы по этой классификации выступают цели обучения. Такой критерий в большей степени отражает деятельность преподавателя по достижению обучающей цели. В данной классификации выделяют следующие методы обучения:

- приобретения знаний;

- формирования умений и навыков;

- применения знаний;

- закрепления и проверки знаний, умений, навыков (методы контроля).

2. Классификация методов обучения по источнику знаний (Н.М. Верзилин, Е.Я. Голант, Е.И. Перовский). Это более распространенная классификация. Рассмотрим ее подробнее.

Существует три источника знаний: слово, наглядность, практика. Соответственно выделяют словесные методы (источником знания является устное или печатное слово), наглядные (источником знания служат наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия) и практические (знания и умения формируются в процессе выполнения практических действий).

Словесные методы занимают центральное место в системе методов обучения. К ним относятся рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой.

Рассказ – это монологическое, последовательное изложение материала в описательной или повествовательной форме.

Если с помощью рассказа в процессе обучения не удается обеспечить ясное и четкое понимание тех или иных положений, то применяется метод объяснения.

Объяснение – это истолкование закономерностей, существенных свойств изучаемого объекта, отдельных понятий, явлений. Для объяснения характерна доказательная форма изложения, основанная на использовании логически связанных умозаключений, устанавливающих основы истинности данного суждения.

Во многих случаях объяснение сочетается с наблюдениями, вопросами, задаваемыми как обучающим, так и обучаемыми, и может перерасти в беседу.

Беседа – диалогический метод обучения, при котором педагог путем постановки системы вопросов подводит учащихся к пониманию нового материала или проверяет усвоение ими уже изученного. Беседа как метод обучения может быть применена для решения любой дидактической задачи. Различают индивидуальные беседы (вопросы адресованы одному ученику), групповые (вопросы задаются группе учащихся) и фронтальные (вопросы адресованы всем учащимся).

В зависимости от задач, которые ставит педагог в процессе обучения, содержания учебного материала, уровня творческой познавательной деятельности учащихся, места бесед в дидактическом процессе выделяют различные их виды: вводные, или вступительные; беседы-сообщения новых знаний (сократические, эвристические); синтезирующие, или закрепляющие; контрольно-коррекционные.

Одной из разновидностей беседы является собеседование.

Лекция – монологический способ изложения объемного материала. От других словесных методов изложения материала отличается более строгой структурой, обилием сообщаемой информации, логикой изложения материала, системным характером освещения знаний.

Различают научно-популярные и академические лекции. Лекция, применяемая для обобщения, повторения пройденного материала, называется обзорной.

Актуальность использования лекции в современных условиях возрастает в связи с применением блочного изучения нового материала по темам или крупным разделам.

Учебная дискуссия как метод обучения основывается на обмене взглядами по определенной проблеме. Причем эти взгляды отражают или собственные мнения участников дискуссии, или опираются на мнения других лиц. Главная функция учебной дискуссии – стимулирование познавательного интереса. С помощью дискуссии ее участники приобретают новые знания, укрепляются в собственном мнении, учатся отстаивать свою позицию, считаться со взглядами других.

Работа с книгой (учебником) также является одним из важнейших словесных методов обучения. Главное достоинство данного метода – возможность для ученика в доступном для него темпе и в удобное время многократно обращаться к учебной информации. Существует ряд приемов самостоятельной работы с печатными источниками:

- конспектирование – краткая запись, краткое изложение содержания прочитанного. Различают сплошное, выборочное, полное и краткое конспектирование. Конспектировать материал можно от первого (от себя) или третьего лица. Предпочтительнее конспектирование от первого лица, т.к. в этом случае лучше развивается самостоятельность мышления;

- тезирование – краткое изложение основных идей в определенной последовательности;

- реферирование – обзор ряда источников по теме с собственной оценкой их содержания и формы;

- составление плана текста – разбивка текста на части и озаглавливание каждой из них; план может быть простой и сложный;

- цитирование – дословная выдержка из текста. При таком приеме работы необходимо соблюдать следующие условия: цитировать корректно, не искажая смысла; приводить точную запись выходных данных (автор, название работы, место издания, издательство, год издания, страница);

- аннотирование – краткое, свернутое изложение содержания прочитанного без потери существенного смысла;

- рецензирование – написание рецензии, т.е. краткого отзыва о прочитанном с выражением своего отношения к нему;

- составление справки. Справка – сведения о чем- либо, полученные в результате поисков. Справки бывают биографические, статистические, географические, терминологические и др.;

- составление формально-логической модели – словесно-схематического изображения прочитанного;

- составление тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме, разделу или всей дисциплине;

- составление матрицы идей (решетки идей, репертуарной решетки) – составление в форме таблицы сравнительных характеристик однородных предметов, явлений в трудах разных авторов;

- пиктографическая запись – бессловесное изображение.

Мы рассмотрели словесные методы обучения. Вторую группу по этой классификации составляют наглядные методы.

К наглядным методам обучения относятся такие, при которых усвоение учебного материала находится в существенной зависимости от применяемых в процессе обучения наглядных пособий, схем, таблиц, рисунков, моделей, приборов, технических средств. Они предполагают наглядно-чувственное ознакомление учащихся с предметами, явлениями, процессами. Применяются во взаимосвязи со словесными и практическими методами.

Наглядные методы условно подразделяются на метод демонстраций и метод иллюстраций.

Метод демонстраций служит преимущественно для раскрытия динамики изучаемых явлений, но используется и для ознакомления с внешним видом предмета, его внутренним устройством.

Метод иллюстраций предполагает показ предметов, процессов и явлений в их символьном изображении с помощью плакатов, карт, портретов, фотографий, рисунков, схем, репродукций, плоских моделей и т.п. В последнее время практика наглядности обогатилась целым рядом новых средств (многокрасочные карты с пластиковым покрытием, альбомы, атласы и т.п.).

Методы демонстрации и иллюстрации используются в тесной связи, взаимно дополняя и усиливая друг друга. Когда процесс или явление должны восприниматься в целом, используется демонстрация, когда же требуется осознать сущность явления, взаимосвязи между его компонентами, прибегают к иллюстрации.

Практические методы обучения основаны на практической деятельности учащихся. Их главное назначение – формирование практических умений и навыков. К таким методам относятся упражнения, лабораторные и практические работы.

Упражнение – многократное (повторное) выполнение учебных действий (умственных или практических) с целью овладения ими или повышения их качества.

Различают устные, письменные, графические и учебно-трудовые упражнения.

Устные упражнения способствуют развитию культуры речи, логического мышления, памяти, внимания, познавательных возможностей учащихся.

Главное назначение письменных упражнений состоит в закреплении знаний, выработке необходимых умений и навыков их применения.

К письменным тесно примыкают графические упражнения Применение их помогает лучше воспринимать, осмысливать и запоминать учебный материал, способствует развитию пространственного воображения. К графическим упражнениям относятся работы по составлению графиков, чертежей, схем, технологических карт, зарисовок и т д.

Особую группу составляют учебно-трудовые упражнения, целью которых является применение теоретических знаний в трудовой деятельности. Они способствуют овладению навыками обращения с орудиями труда, лабораторным оборудованием (приборами, измерительной аппаратурой), развивают конструкторско-технические умения.

Любые упражнения в зависимости от степени самостоятельности учащихся могут носить воспроизводящий, тренировочный или творческий характер.

Для активизации учебного процесса, сознательного выполнения учебных заданий используются комментированные упражнения. Сущность их состоит в том, что учащиеся комментируют выполняемые действия, вследствие чего они лучше осознаются и усваиваются.

Лабораторные работы как метод обучения основаны на самостоятельном проведении учащимися экспериментов, опытов с использованием приборов, инструментов, т.е. с применением специального оборудования. Работа может проводиться индивидуально или в группах. От учащихся требуется большая активность и самостоятельность, чем во время демонстрации, где они выступают пассивными наблюдателями, а не участниками и исполнителями исследований.

Лабораторные работы не только обеспечивают приобретение учащимися знаний, но и способствуют формированию практических умений, в чем, безусловно, их достоинство.

Практические работы носят обобщающий характер, проводятся после изучения крупных разделов, тем.

К особому виду относятся практические занятия, которые проводятся с использованием тренажеров, обучающих и контролирующих машин.

Такова краткая характеристика методов обучения, классифицируемых по источникам знаний. Эту классификацию неоднократно и достаточно обоснованно в педагогической литературе подвергали критике, так как она не отражает характер познавательной деятельности учащихся в обучении, степень их самостоятельности в учебной работе.

3. Классификация методов обучения по характеру познавательной деятельности учащихся (ИЛ. Лернер, М.Н. Скаткин).

Характер познавательной деятельности – это уровень мыслительной активности учащихся. По этой классификации выделяют следующие методы обучения: объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный), репродуктивный, проблемного изложения, частично-поисковый (эвристический) и исследовательский.

Сущность объяснительно-иллюстративного метода состоит в том, что преподаватель разными средствами сообщает готовую информацию, а учащиеся ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. Познавательная деятельность учащихся сводится к запоминанию готовых знаний, которое может быть и неосознанным, т.е. имеет место достаточно низкий уровень мыслительной активности.

Репродуктивный метод предполагает, что преподаватель сообщает, объясняет информацию в готовом виде, а учащиеся усваивают ее и могут воспроизвести по заданию преподавателя. Критерием усвоения является правильное воспроизведение (репродукция) знаний.

Главное преимущество репродуктивного метода, как и объяснительно-иллюстративного, – экономичность. Этот метод обеспечивает возможность передачи значительного объема знаний, умений за минимально короткое время и с небольшими затратами усилий. Прочность знаний, благодаря возможности их многократного повторения, может быть значительной.

Оба метода характеризуются тем, что обогащают знания, умения, формируют особые мыслительные операции, но не гарантируют развития творческих способностей учащихся. Такая цель достигается другими методами, в частности методом проблемного изложения.

Метод проблемного изложения является переходным от исполнительской к творческой деятельности. Суть данного метода заключается в том, что преподаватель ставит задачу и сам ее решает, показывая тем самым ход мысли в процессе познания. Обучаемые не только воспринимают, осознают и запоминают готовые знания, выводы, но и следят за логикой доказательств, за движением мысли обучающего или заменяющего его средства (кино, телевидение, книги и др.). И хотя учащиеся при таком методе не участники, а всего лишь наблюдатели хода размышлений преподавателя, они учатся разрешению проблем.

Более высокий уровень познавательной деятельности несет в себе частично-поисковый (эвристический) метод. Метод получил свое название вследствие того, что учащиеся самостоятельно решают сложную учебную проблему не от начала и до конца, а лишь частично. Преподаватель привлекает учащихся к выполнению отдельных шагов поиска.

Исследовательский метод обучения предусматривает творческий поиск учащимися знаний. Этот метод используется главным образом для того, чтобы ученик научился приобретать знания, исследовать предмет или явление, делать выводы и применять полученные умение и навыки в жизни.

Главный недостаток этого метода состоит в том, что он требует значительных временных затрат. Существуют и другие классификации методов обучения.

Некоторые авторы во второй половине XX столетия в особую группу стали выделять активные и интенсивные методы обучения. Они считают, что традиционная технология обучения, направленная на то, чтобы ученик слушал, запоминал, воспроизводил сказанное учителем, слабо развивает познавательную активность учащихся. Активные и интенсивные методы, по их мнению, располагают значительными возможностями в этом направлении.

Активные методы обучения – это такие методы, при которых деятельность обучаемого носит продуктивный, творческий, поисковый характер. К активным методам обучения относятся дидактические игры, анализ конкретных ситуаций, решение проблемных задач, обучение по алгоритму, мозговая атака, внеконтекстные операции с понятиями и др.

Интенсивные методы используются для организации обучения в короткие сроки с длительными одноразовыми сеансами («метод погружения»). Применяются эти методы при обучении бизнесу, маркетингу, иностранному языку, в практической психологии и педагогике.

В настоящее время активно разрабатываются направления в педагогике, использующие скрытые возможности обучаемых: суггестопедия и кибернетикосуггестопедия (Г. Лазанов, В.В. Петрусинский) – обучение средствами внушения; гипнопедия – обучение во сне; фармакопедия – обучение с помощью фармацевтических средств. Достигнуты неплохие результаты при их применении в процессе изучения иностранных языков и некоторых специальных дисциплин.

Таким образом, в настоящее время не существует единого взгляда на проблему классификации методов обучения, и любая из рассмотренных классификаций имеет как преимущества, так и недостатки, которые необходимо учитывать на стадии выбора и в процессе реализации конкретных методов обучения.

Источник