Можно ли реализовать идеи социального равенства и справедливости?

Кто авторы и в чем смысл «цивилизационной» модели общества?

Формационная — например, марксистская — телеологическая, рассматривает историю как всемирный процесс имеющий последовательные этапы, от простого к сложному, от низшего к высшему, к некоей завершающей стадии — это может быть «царство Божие на земле», «торжество коммунизма», «тысячелетний Рейх» или «победа либеральной демократии» (в «Конце истории»). Единицей исторического анализа в такой модели является этап, историческая формация, которой присущи характеристики достаточно универсальные во всём мире. Разные страны, народы, цивилизации отличаются лишь тем на какой стадии в данный момент они находятся, передовые или отсталые.

В цивилизационной (культурно-исторической) модели единицей исторического анализа является отдельная цивилизация — большая историческая общность, объединённая похожей культурой и традициями (Шпенглер, Тойнби и большинство историков этой школы) или основанной на определённом супер-этносе (у Гумилёва).

Важным аспектом изучения общества в рамках философии выступает анализ исторического процесса, выявление его смысла и значения. Выделяют 2 основных подхода к изучению процесса исторического развития.

1) согласно формационному подходу, представителями которого были К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин и др., общество в своём развитии проходит через определённые, сменяющие друг друга этапы – общественно-экономические формации – первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую и коммунистическую. Общественно-экономическая формация – это исторический тип общества, основанный на определённом способе производства. Способ производства включает в себя производительные силы и производственные отношения. К производительным силам относятся средства производства и люди с их знаниями и практическим опытом в сфере экономики. Средства производства, в свою очередь, включают в себя предметы труда (то, что обрабатывается в процессе труда – земля, сырьё, материалы) и средства труда (то, с помощью чего обрабатываются предметы труда – инструменты, оборудование, техника, производственные помещения). Производственные отношения – это отношения, которые возникают в процессе производства и зависят от формы собственности на средства производства. Формационная модель удачно показала общий принцип поступательного развития человечества, позволила обосновать принцип преемственности в общественном развитии, дать классификацию государств на основе развития в них производительных сил и производственных отношений. Однако она оказалась недостаточной, когда все более стала обнаруживаться неравномерность развития отдельных регионов мира, когда капиталистический способ производства показал свои эволюционные возможности.

2) цивилизационная модель опирается на теорию «локальных цивилизаций» (Тойнби, Шпенглер). Теория локальных цивилизаций подчеркивает человеческое, личностное содержание исторического процесса. Объективные процессы истории в значительной мере опосредованы человеческой личностью, так как проходят через ее внутренние мир, опыт, конфликты. Объектом изучения философии истории не может быть человечество в целом или какие-либо конкретные государственные образования, а только определенные культурно-исторические типы, которые Тойнби назвал обществами или цивилизациями – именно они представляют собой единицу истории. Согласно цивилизационной концепции, исторический процесс предстает как последовательная смена самобытных и исторически переходящих цивилизаций. Каждая цивилизация рассматривается как самостоятельный и уникальный феномен, проходящий в своем развитии последовательно фазы рождения, роста, надлома и разложения. Главный критерий роста – прогрессивное движение в направлении самоопределения цивилизации на основе развития самоопределения личности. Достоинством цивилизационного подхода явилось то, что он позволил преодолеть европоцентризм в понимании исторического развития, синтезировать объективный подход к истории и понимании роли субъективного фактора, связанного с деятельностью человека.

Можно ли реализовать идеи социального равенства и справедливости?

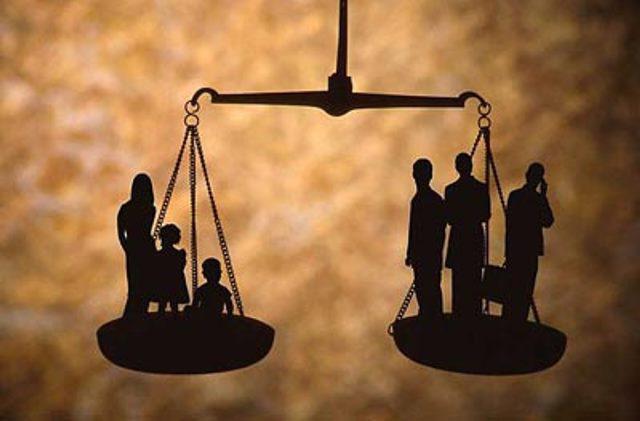

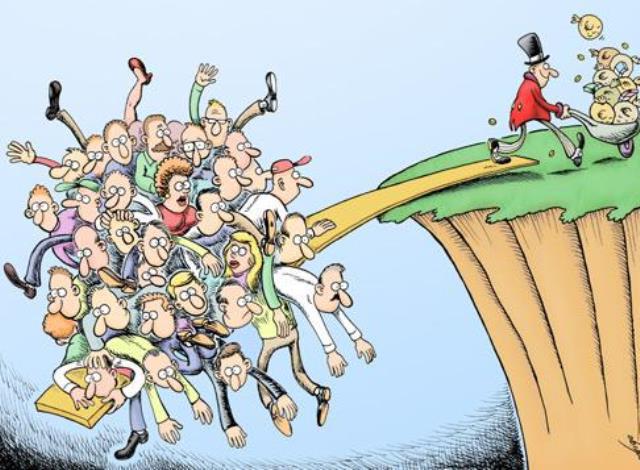

В рыночной экономике конкуренция заставляет предпринимателя направлять свои усилия на удовлетворение запросов общества. Но она отнюдь не препятствует обогащению удачливого предпринимателя, если он, верно определил требования рынка. Это создает сильную мотивацию предпринимательской деятельности, способствует прогрессу экономики. Но одновременно тем самым рыночная система поощряет социальную несправедливость общества.

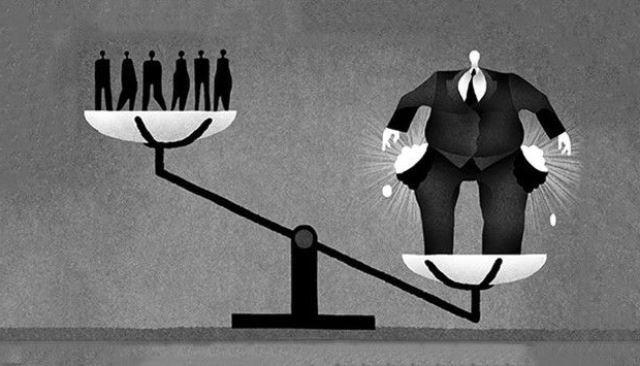

В руках собственников ресурсов происходит сосредоточение экономической власти. Напротив, значительная часть населения лишена собственности на производственные ресурсы, что порождает ее экономическую зависимость. В связи с этим в обществе одни выступают как работодатели, а другие – как наемные работники. Происходит дифференциация доходов, имущественное расслоение, обогащение одних и обнищание других. Другими словами, автоматически сама по себе рыночная система не обеспечивает социальной справедливости.

Под социальной справедливостьюследует понимать обеспечение работой каждого трудоспособного, получение достойной заработной платы, социальное обеспечение инвалидов и детей без родителей, свободный доступ граждан к образованию, здравоохранению, культуре, спорту и т.д.

Возможности реализации принципа социальной справедливости в каждой стране на определенном этапе ее развития определяются фактическим состоянием экономики.

Социальная справедливость может быть достигнута только при высоких темпах экономического роста, создающего финансовые возможности решения социальных проблем не только государством, но и другими субъектами.

Самым важным вопросом в определении стратегии, касающейся неравенства доходов, является оптимальная степень неравенства. Общепринятого ответа на этот вопрос нет, поскольку есть аргументы «за» и «против» усиления равенства.

Основной аргумент в пользу равного распределения дохода состоит в том, что равенство дохода необходимо для максимизации удовлетворения нужд потребителя. Главный контраргумент заключается в том, что равенство доходов подрывает стимулы к трудовой деятельности, к инвестициям, к риску и тем самым уменьшает объем распределяемого дохода.

В настоящее время почти во всех развитых странах сложившееся соотношение между доходами бедных и богатых слоев общества не превышает 1:10.

Источник

Социальное равенство: понятие, принципы

В мире все еще нет такого общественного устройства, где в полной мере можно было бы реализовать модель абсолютного социального равенства. С самого своего рождения люди не равны, и в этом, собственно, нет их вины. Кто-то обладает большим талантом, кто-то — меньшим, одни рождаются в богатых семьях, другие — в бедных. С точки зрения философии, биологии и религии все люди равны, но в реальном мире кто-то всегда будет получать больше, а кто-то — меньше.

Социальное равенство

Под равенством подразумевается положение индивидов, классов и групп в социуме, при котором все они имеют одинаковый доступ к материальным, культурным и социальным благам.

В разные исторические эпохи принцип социального равенства понимали по-разному. Например, Платон рассматривал одинаковые привилегии по принципу «каждому — свое», то есть равенство должно быть в каждом сословии, и это нормальное явление, если между группами (кастами) его нет.

Христианская философия Европы в Средние века настаивала на том, что перед Богом все люди равны, а то, что каждый имел в своем распоряжении разное количество благ, особой роли не играло. Такие философско-этические взгляды, что коснулись проблемы заслуг, в полной мере отразили специфику сословно-кастовых обществ, и только в философии эпохи Просвещения социальное равенство стало приобретать светский характер.

Новые идеи

Когда создавалось буржуазное общество, этим тезисом вооружились прогрессивные идеологи. Они противопоставили феодально-сословному порядку концепцию «свободы, равенства и братства». Это спровоцировало настоящий фурор. В частности, люди стали по-другому смотреть на мир. Произошел настоящий переворот сознания, теперь общественность желала, чтобы оценивали заслуги каждого и соответственно им распределялись блага. В результате черта между сословиями и классами становится фактической, а не юридической. Люди обретают одинаковые права перед законом.

Спустя некоторое время идеи равенства стали выражаться принципом «каждому — по его капиталу». Капитал был основным условием неравенства, где люди имели разный доступ к таким вещам, как деньги, престиж и власть.

Социально-философские взгляды

В ХІХ веке исследователи социальных факторов общества стали отмечать, что равенство имеет динамику возрастания, если повышается уровень индустриального развития. К примеру, Токвиль в книге «Демократия в Америке» отмечал, что борьба за одинаковые права длится в Европе уже 700 лет и достижение политического равенства – это первая фаза демократической революции. Токвиль первым обратил внимание на такие понятия, как свобода и справедливость. Он писал, что равенству невозможно помешать, но в конечном счете никто не знает, к чему оно приведет.

Две концепции

Кстати, об этой идее вспоминал в своих работах П. Сорокин, он указывал, что процесс приобретения одинаковых прав длится уже два столетия, причем в мировом масштабе. И в ХХ веке социальное равенство стали рассматривать по формуле «каждому — по степени его социально-полезного труда».

Что касается современных концепций справедливости и равноправия, то условно их можно поделить на два направления:

- Концепции, что поддерживают тезис, где неравенство считается естественным способом выживания общества. То есть всячески приветствуется, так как его считают конструктивным.

- Концепции, которые утверждают, что можно достичь одинакового доступа к благам, если минимизировать экономическое неравенство путем революции.

Свобода, равенство, справедливость

В теориях классического либерализма проблемы свободы были неотделимы от морали и требований равноправия. В моральном отношении все люди имели одинаковые права и свободы, то есть, можно сказать, были равными. Несколько позже соотношение свободы и равенства стало трактоваться намного сложнее. Все еще говорилось о совместимости этих понятий, однако поднимался вопрос об идеях социальной справедливости. Социальное равенство и свобода не могут быть достигнутыми потому, что справедливость – это понятие честности, которое ведет к максимизации минимума. Согласно Дж. Роулзу люди не хотят достигать равноправия, так как оно будет для них непродуктивным. Только из-за того, что приходится осуществлять совместные политические действия, люди делят судьбы друг друга.

Во многих социологических и политических концепциях понятия свободы и равноправия имели различное соотношение. К примеру, неолибералисты считали свободу важнее одинакового доступа к благам. В концепциях марксизма приоритетным было равенство, а не свобода. А социал-демократы пытались отыскать баланс, золотую середину между этими понятиями.

Реализация

Идеи социального равенства в обществе были настолько ценными, что еще ни один диктатор не пытался заявить, что он против этого. Карл Маркс говорил, что для реализации равноправия и свобод необходимы определенные исторические условия. На рынке должен появиться экономический обмен и его носители (то есть товаропроизводители). Если смотреть с точки зрения экономики, то обмен устанавливает равенство и согласно своему содержанию предполагает свободу (в конкретном экономическом аспекте это свобода выбора того или другого товара).

Маркс был по-своему прав, но если посмотреть с точки зрения социальных и политических наук, то при установлении абсолютного равенства будут полностью ликвидированы сословные перегородки. То есть начнет стремительно меняться социальная структура, станут появляться новые слои населения, и возникнет новое неравенство.

Социал-демократы говорили, что равенство может быть возможным только в том случае, если у всех людей будет одинаковый старт. Проще говоря, люди с самого своего рождения находятся в неравных социальных обстоятельствах, и, чтобы все были одинаковыми, общество должно стремиться к предоставлению каждому своему члену одинаковых условий. В этой идее есть смысл, хотя она больше похожа на утопию.

Толкование

Понятие социального равенства имеет три разновидности истолкования:

- Формальное равноправие, что предполагает принятие идеи справедливости как минимума благ.

- Формальное равенство, что корректирует исходное неравенство к одинаковым возможностям.

- Дистрибутивное равенство, при котором одинаково распределяются блага.

Доброта и знания

В истории России проблема социального равенства обрела моральный и экономический характер. Общинный идеал сформировал в свое время представление о равенстве в бедности, поскольку каждый человек в абсолютно одинаковой мере не владеет имуществом. Если в Европе считалось, что человек должен иметь одинаковый доступ к благам, то в России проповедовалась уравнительность, предполагающая усреднение личности, то есть ее растворение в коллективе.

Еще в 1917 году Питирим Сорокин с сочувствием воспринимал идеалы равенства в обществе. Он критиковал Энгельса за его ограниченное понимание этого понятия и говорил, что нужно сделать идею равноправия фактической. Сорокин предполагал, что в обществе, где каждый имеет одинаковые возможности, права и социальные блага должны принадлежать всем его участникам. При этом он рассматривал блага не только в экономическом контексте. Сорокин считал, что блага — это еще и доступные знания, вежливость, толерантность и т. д. В работе «Проблемы социального равенства» он спросил читателей: «Разве знания и доброта стоят меньше, чем экономические блага?» С этим невозможно поспорить, но, смотря на современные реалии, сложно согласиться.

Рассматривая идеи равенства в процессе их становления, нельзя сказать, что это понятие было всеобщей мечтой. В каждой эпохе были ученые, которые оспаривали эту идею. Впрочем, здесь нет ничего удивительного. В мире всегда существовали романтики, воспринимающие желаемое за действительное, и реалисты, которые понимали, что человек по своей природе алчен и он никогда не согласится на равные условия. Особенно если есть возможность достать кусок больше.

Источник