Основные типы развития животных

Знакомство с конкретными формами развития животных обнаруживает их огромное разнообразие.

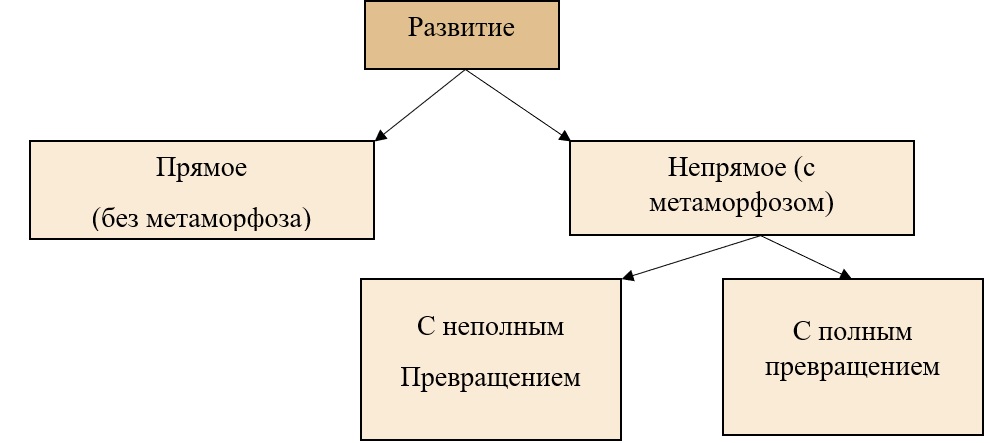

Различия касаются даже самых ранних этапов развития — дробления, первичной дифференциации зародыша, закладки осей животного, не говоря уже о более поздних стадиях, когда осуществляется органогенез. Развитие, как мы видели, может быть прямым, и в этом случае план строения тела взрослого животного закладывается уже в эмбриональном периоде. Другой характер имеет непрямое развитие, при котором сначала в эмбриогенезе формируется личинка, которая затем, в ходе метаморфоза, путем сложных морфогенетических перестроек преобразуется в дефинитивную форму. Тем не менее разнообразие форм развития может быть сведено к нескольким типам. Очевидно, что классификация типов развития во многом зависит от субъективной оценки ее авторами значения тех или иных элементов эмбриогенеза.

В первой половине XIX столетия К. М. Бэр на основании имевшихся в его распоряжении сравнительно скудных данных о развитии разных видов животных сделал вывод о наличии четырех основных планов развития, каждый из которых соответствует тому или иному типу организации животных (1828, 1837). Ведущей характеристикой плана развития, по К. М. Бэру, служит тип симметрии формирующегося зародыша. Бэр полагал, что выделенные им типы животных эволюционно между собой не связаны, но допускал, что в пределах типа возможна эволюция от низших форм к высшим.

Современный классик сравнительной и эволюционной эмбриологии О. М. Иванова-Казас насчитывает восемнадцать типов развития. Под типом развития Иванова-Казас понимает сложившийся в ходе эволюционного развития комплекс взаимосвязанных морфогенетических процессов, как очень древних, унаследованных от отдаленных предков, так и возникших в более, позднее время. В пределах типа развития имеются варианты, которые обусловлены условиями существования, а также стратегией размножения. По мнению О. М. Ивановой-Казас (1995), особенности каждого нового типа развития определяются неким ведущим онтогенетическим процессом, выяснение природы которого и составляет одну из задач эволюционной эмбриологии.

Тип развития той или иной группы животных формируется в процессе эволюции и определенным образом связан с филогенезом этой группы. Эта связь иногда очевидна, но, как мы увидим при рассмотрении конкретного материала, животные, принадлежащие к одному монофилетическому типу, могут и заметно различаться по целому ряду важных параметров индивидуального развития.

Современная филогенетика при установлении родства различных классов и типов животных решающее значение придаст данным молекулярной биологии о сходстве и различиях нуклеотидных последовательностей ДНК разных генов у представителей различных групп многоклеточных, например, гена 18S рРНК или кластерных Hox-генов. Согласно этим данным, современные Metazoa представлены пятью основными группами. Одну из наиболее обособленных и древних групп представляют Губки (Porifera). Другую группу образуют двухслойные животные (Diploblastica), в состав которых входят Placozoa, Cnidaria и Ctenophora. Следующие три группы характеризуются трехслойностью и билатеральностью (Triploblastica или Bilateria). Это, во-первых, Ecdysozoa, включающие Приапулид, Нематод и Членистоногих; во-вторых, Lophotrochozoa, объединяющие Моллюсков, Червей, Брахиопод, Мшанок, Форонид и Плоских червей, и, наконец, Deuterostomia, или Вторичноротые, в составе которых находятся: Иглокожие, Полухордовые, Первичнохордовые, Головохордовые и Хордовые. Все эти группы имеют свои специфические особенности раннего развития. Так, для вторичноротых характерно образование трех зародышевых листков и закладка ротового отверстия независимо от бластопора (первичного рта), возникающего в процессе гаструляции. У Ecdysozoa и Lophotrochozoa также имеются эктодермальные, мезодермальные и энтодермальные производные, но эти группы относятся к первичноротым животным, у которых рот возникает на месте бластопора.

Стрекающие (Cnidaria) — животные с двумя листками: эктодермой и энтодермой. В онтогенезе губок дифференциация клеточных элементов отличается большим своеобразием: у них нет энтодермы, а следовательно, нет и зародышевых листков, хотя некоторые исследователи, стремясь подчеркнуть единство всех Metazoa, ошибочно сближают губок с двухслойными животными.

В пределах данной книги нет необходимости, да и возможности, описать все многочисленные типы развития, присущие современным многоклеточным животным. Мы ограничимся общей характеристикой развития лишь некоторых основных типов. При этом с учетом задачи учебника, предпочтение будет отдано тем группам, представители которых стали модельными объектами биологии развития.

За последние двадцать лет вновь усилился интерес к проблемам эволюционной эмбриологии. Стало очевидным потенциальное значение современной биологии развития для решения общих проблем эволюционной биологии. Исследование молекулярно-генетических механизмов эмбрионального развития обнаружило своеобразный парадокс, суть которого состоит в том, что все многообразие форм развития животных, принадлежащих к морфологически различным типам, часто контролируется и направляется генами, структура которых в высшей степени консервативна. Современная биология развития подошла к решению вопроса о закономерностях эволюции генетических механизмов онтогенеза. Раздел биологии развития, который исследует эту проблему, называют эволюционной биологией развития. Очевидно, что вопрос о том, как эволюция молекулярно-генетических систем, контролирующих индивидуальное развитие, преобразуется в эволюционные изменения морфологии животных, является ключевым для понимания проблем макроэволюции, т. е. имеет общебиологическое значение.

В самом общем виде можно сказать, что в основе эволюции форм лежит возникновение новых программ развития. Суть этих процессов состоит в мутационном, наследуемом изменении многоступенчатой генетической программы, которая обеспечивает формирование определенного фенотипа. Если естественный отбор сохраняет видоизмененный фенотип, сохраняется и новая программа развития. Если внутривидовые эволюционные изменения морфологии требуют, по крайней мере, трех событий — мутации, репрограммирования и отбора, то эволюция, выходящая за пределы вида, нуждается, кроме того, и в репродуктивной изоляции (W. Arthur, 2002).

В первом томе учебника основное внимание обращено на морфологическую характеристику разных типов развития В отдельных случаях делается попытка оценить возможное значение видоизменений онтогенетических путей становления фенотипа для процессов макроэволюции. Более глубокое рассмотрение проблем эволюционной биологии развития возможно после ознакомления с основными механизмами генетического контроля над развитием и их эволюцией, представленными во втором томе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Постэмбриональное развитие

Период от выхода организма из яйцевых оболочек или рождения до смерти называется постэмбриональным. Мы с вами находимся в этом периоде. Для него характерен дальнейший рост и развитие организма.

У животных рост ограничен, у растений и грибов возможен неограниченный рост (он ограничен лишь условиями среды, субстратом).

В постэмбриональном развитии организма можно выделить несколько периодов:

- Дорепродуктивный

Особенно активный рост и развитие организма, половое созревание.

Функционирование взрослого, сформированного организма. Размножение.

Постепенное угасание процессов жизнедеятельности, старение.

Прямое и непрямое развитие

Выделяют два основных варианта постэмбрионального развития:

- Прямое

В этом случае взрослая особь отличается от молодой только бо́льшими размерами. Молодая особь ведет тот же образ жизни, что и взрослая. Такой тип развития свойственен наземным позвоночным.

Непрямое развитие отличается от прямого тем, что из яйца появляется личинка, которая сильно отличается от взрослой особи. Непрямой тип развития характерен, например, для всех насекомых.

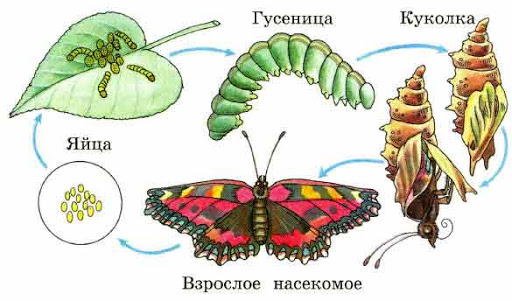

Непрямое развитие может протекать с неполным метаморфозом (неполное превращение) или с полным метаморфозом (греч. μεταμόρφωσις — превращение). В ходе метаморфоза (полного превращения) происходит глубокое преобразование строения организма или отдельных его органов.

Молодая особь (личинка) весьма заметно отличается от взрослой (имаго). Так, например, гусеницы — личинки, ползают на листьях растений и усиленно питаются ими, быстро растут.

На определенном этапе происходят коренные преобразования личинки — ее метаморфоз. Гусеница превращается в куколку: разрушаются почти все органы и системы, кроме нервной и кровеносной систем.

Из кокона выходит совершенно «новый» организм — бабочка, имеющая крылья и способная к полету. Основная функция бабочки — взрослой особи (имаго) — размножение и расселение.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Способы развития животных с примерами

Селивёрстова Алиса Андреевна

- alisa@onlineclass.spaceГруппа ВКонтактеBioChem Сhannel

- Profi.RU

- Яндекс.Дзенportfoliosite.comgithub.com/username@twittername —>

Подготовка к:

OnLine

Материал по биологии

При прямом развитии новый организм имеет большое сходство с взрослым — есть все органы взрослого организма, но некоторые из них недоразвиты. Однако, детеныши могут иметь отличные от взрослого пропорции тела, меньший размер и они не способны к размножению.

Одни органы работают активнее, например, тимус человека, отвечающий за развитие лимфоидной ткани (следовательно, за формирование иммунитета) активнее работает в детском возрасте.

Другие, например такие как половые железы, недоразвиты и будут изменятся в процессе онтогенеза.

Примеры позвоночных животных с прямым развитием:

Примеры беспозвоночных животных с прямым развитием:

Планарии (ресничные черви);

Дождевой червь (малощетинковый кольчатый червь);

Брюхоногие и головоногие моллюски;

При непрямом развитии новый организм не похож на взрослую особь (отличается не только размерами, но и может не иметь некоторых органов взрослого организма, у некоторых есть провизорные (личиночные) органы), поэтому должен претерпеть глобальные изменения – метаморфоз.

Превращение может быть полным (со стадией куколки) и неполным (с постепенным изменением).

Беспозвоночные животные с неполным метаморфозом:

Кишечнополостные (личинка планула);

Паразитические плоские черви (шестикрючечная личинка онкосфера у бычьего цепня, мирацидий, редия, церкарий у печеночного сосальщика);

Многощетинковые кольчатые черви (личинка трохофора);

Двустворчатые моллюски (трохофора, велигер, глохидий);

Крабы и креветки (личинка зоеа, науплиус);

Насекомые из отряда полужесткокрылые: клопы, гладыши, водомерки (личинка нимфа);

Насекомые из отряда прямокрылые: кузнечики, сверчки, саранча (личинка нимфа);

Насекомые из отряда стрекозы (личинка наяда);

Насекомые из отряда тараканы (личинка нимфа);

Насекомые из отряда равнокрылые: цикады, тля листоблошки (личинка нимфа);

Насекомые из отряда вши (личинка нимфа);

Позвоночные с неполным превращением:

Бесчелюстные (личинка пескоройка)

Земноводные (личинка головастик)

Беспозвоночные с полным превращением

К этой группе относят насекомых, которые переживают стадию куколки в своем развитии, личинка отличается от взрослой особи по многим признакам: анатомии и морфологии, питанию, месту обитания. Такое отличие уменьшает внутривидовую конкуренцию между молодыми и взрослыми особями и увеличивают выживаемость вида в целом.

Такой тип развития характерен для следующих отрядов насекомых:

Двукрылые (личинка мухи – опарыш, личика комара — мотыль);

Чешуекрылые или бабочки (личинка гусеница);

Перепончатокрылые – осы, пчёлы, шмели, муравьи.

Таблица «Животные с прямым и непрямым развитием, с полным и неполным превращением»

Источник

Онтогенез

теория по биологии 🌿 размножение и онтогенез

Онтогенез – индивидуальное развитие организма, от оплодотворения яйцеклетки до самой смерти.

Типы онтогенеза

1.Личиночный тип развития организма

Встречается у рыб, амфибий, насекомых. У них в яйцеклетках мало питательных веществ, в связи с чем зигота в скором времени превращается в личинку. Личинки способны питаться самостоятельно. Рост сопровождается изменениями в строении тела.

Такое развитие называется развитием с метаморфозом. Ярким примером является как раз-таки лягушки. Известный факт, что одна из стадий из онтогенеза – головастик. У него в начальных стадиях нет лап, в отличии от взрослой особи, зато есть жабры и хвост, поэтому он напоминает своей морфологией рыбу. Далее, по мере взросления головастика, жабры зарастают кожей, у него появляются задние конечности, затем передние, а хвост еще какое-то время присутствует. Позже хвост постепенно укорачивается, и на выходе мы имеем лягушку привычного нам внешнего облика.

Цикл развития лягушки

Другим примером развития с личиночной стадией являются насекомые. Здесь два пути развития:

А) с метаморфозом = с полным превращением.

В цикле присутствует стадия куколки.

Развитие насекомого (бабочки-крапивницы) с метаморфозом

Б) без метаморфоза = с неполным превращением.

Личинка растет и внешне очень похожа на взрослую особь.

Развитие насекомого (таракана) без метаморфоза

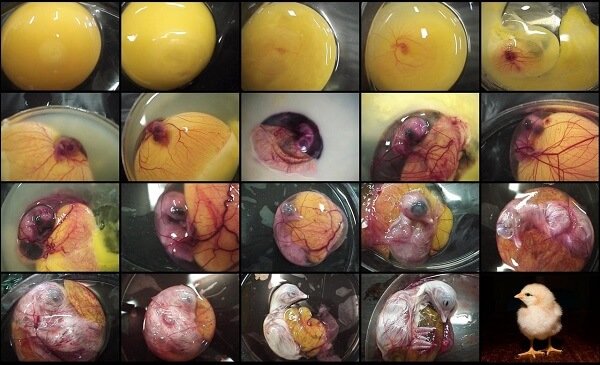

2.Яйцекладный тип развития организма

Характерен, очевидно, птицам, а также рептилиям и яйцекладущим млекопитающим.

Преимущества яйцекладного типа развития в том, что в такой яйцеклетке желтка много, а это значит, что зародыш может находится в яйце более продолжительное время, чем, например, в икре рыб. Это дает больше времени на развитие плода.

Кроме того, у яйцекладущих животных скорлупа более крепкая, чем икринки, что повышает защитные свойства.

Примером яйцекладущих млекопитающих является утконос и ехидна. Эти животные обитают в Австралии, такой тип развития у них сохранился именно из-за того, что материк был образован изолированно от других материков.

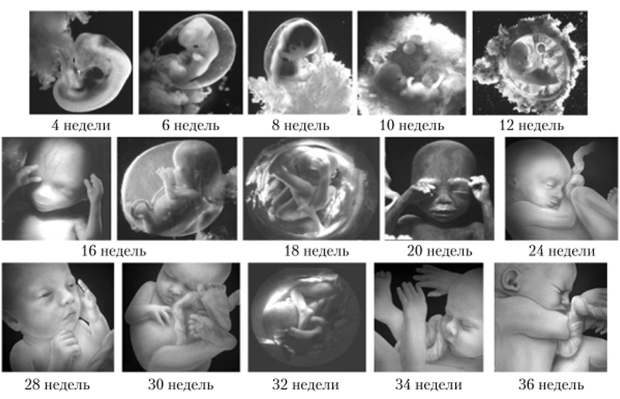

3.Внутриутробный тип развития организма

Внутриутробное развитие – самое «продвинутое» среди всех возможных. Оно характерно для плацентарных животных. Преимущества данного типа состоит в том, что потомство вынашивается матерью, оно защищено от многих воздействий окружающего мира. Сам плод находится в плаценте, а питание эмбрион получает через кровеносную систему матери, т.к он соединен с ней пуповиной. Через нее же осуществляются процессы дыхания и выделения плода. Сроки вынашивания потомства у разных видов отличается. Внутриутробное развитие заканчивается появлением потомства.

Развитие эмбриона человека

Периоды онтогенеза

Онтогенез разделяют на эмбриональный период и постэмбриональный. В зависимости от типа развития организма, его свойства в тот или иной период отличаются.

Постэмбриональный период для организмов с личиночным типом развития начинается в тот момент, когда личинка покидает икру, для яйцекладного – в момент вылупления потомства, для внутриутробного – после того, как организм покинет утробу матери. Все, что происходит до этого – эмбриональное развитие.

Постэмбриональный период включает в себя несколько этапов: половое созревание, жизнь взрослого организма и смерть. У разных видов сроки и длительность этих этапов может очень отличаться.

Возьмем, например, человека и мышь. И те, и другие – млекопитающие плацентарные животные, однако онтогенез у них очень разный. Люди вынашивают потомство в норме около 9 месяцев, а мыши – всего 19-21 день. Половая зрелость у девочек начинается примерно в 11-13 лет, а у мальчиков – 13-15 лет. У мышат – через месяц после рождения. Средняя продолжительность жизни человека – 79 лет, а мышей – около 2 лет.

Чуть сложнее: нужно знать из какого слоя какая ткань образуется.

|  |

Для начала — бластуляция. Образуется первый слой.

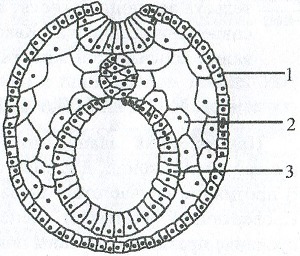

Затем образуется внутренний слой — энтодерма, а после нее — мезодерма. Именно в таком порядке, потому что есть животные двухслойные, а есть трёхслойные. У двухслойных мезодермы нет.

Только потом происходит дифференцировка органов

| 5 | 1 | 3 | 2 | 4 |

Ответ: 51324

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.

- дробление зиготы

- образование нейрулы

- формирование гаструлы

- образование бластулы

- формирование зиготы

Начинается все с зиготы, она дробится, то есть претерпевает митозы.

Дальше только выучить:

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Исходя из условия, этапы нужно прописать, начиная от семени.

Первое — прорастание семени.

Затем должны появиться вегетативные органы растения. Есть органы вегетативные, а есть генеративные. Генеративные отвечают за размножение, а вегетативные за обмен веществ. Это корень, листья, стебель. Нам не подойдет вариант про цветение и опыление, так как генеративные органы развиваются на вегетативных.

За опылением следует образование и формирование зародыша.

Затем наступает плодоношение и созревание семян.

Ответ: 52341

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Источник