ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСШИХ ЧУВСТВ

Высшие чувства — эмоциональные процессы, выражающие целостное отношение человека к миру и окружающим его людям, отражающие его морально-нравственную позицию.

В период дошкольного детства у ребенка формируются многие высшие чувства. Особыми переживаниями окрашено отношение детей к своим родителям: мать и отец кажутся им самыми чудесными людьми на свете. Они делают множество комплиментов своим родителям, хотят во всем на них походить. Главный повод для радости — это общение с родителями в совместной с ними деятельности. Малышей радуют общие лыжные прогулки, походы в лес, за ягодами, за грибами, на рыбалку. Дети охотно рассказывают о том, как в семье прошел праздник.

Главная причина огорчений дошкольников — разлад в семье. Дети отвечают: больше всего меня огорчает, когда мама с папой ссорятся. Детей расстраивают ссоры со сверстниками, несправедливость по отношению к ним. Кроме того, в этот возрастной период дети переживают много и таких огорчений, которые очень быстро проходят: «Поссорился с Мишкой, а потом помирился» (Белкина В. Н., 1998).

В то же время у дошкольника может возникнуть и чувство ревности:ему показалось, что брат или сестра (а в детском саду — другой ребенок) пользуется большим вниманием со стороны взрослых. Дети пытаются подавлять в себе чувство ревности, но оно все равно проявляется (Венгер -Л. А., Мухина В. С, 1973). Вот, например, появление в семье еще одного малыша очень часто вызывает терзания и ревность старшего ребенка. Это чувство может выражаться и очень острыми симптомами: разрушительными действиями, демонстративной потерей уже сформированных навыков самообслуживания (ребенок перестает одеваться сам, мочится в кровать), кашлем и кожными реакциями.

В дошкольном возрасте становятся более глубокими чувства гордости и самоуважения.Эти чувства к семи годам приобретают характер индивидуальных устойчивых проявлений личности ребенка. У одних детей чувства гордости, самоуважения развиты сильно, они не допускают унижения ни со стороны взрослого, ни, тем более, со стороны сверстника. Другие постоянно находятся в чьем-либо подчинении, неспособны и не стремятся дать отпор обидчику. Чувства гордости и самоуважения являются одним из эмоцио-

ГЛАВА 3. АФФЕКТИВНАЯ СФЕРА ■ 201

| Эстетические чувства — чувства, связанные с лирическими переживаниями: жажда красоты; наслаждение красотой; чувство возвышенного или величественного; чувство светлой грусти и задумчивости, поэтически-созерцательное состояние; чувство душевной мягкости, растроганности. Интеллектуальные чувства — переживания, связанные с процессом познания: чувство удивления и любознательности, радость открытия истины и т. п. Праксические чувства — чувства, вызываемые деятельностью, ее изменениями в ходе работы, успешностью или неуспешностью, трудностями осуществления или завершения деятельности: желание добиться успеха в работе, чувство напряжения; увлеченность, захваченность работой; приятная усталость от работы. |

нальных компонентов самооценки ребенка, во многом мотивируют его поведение.

Бывает, однако, и так, что эти чувства заслоняют от ребенка другого человека. Тогда появляется себялюбие, эгоизм,то есть стремление сохранять за собой право быть уважаемым всеми, не имея при этом обязанностей по отношению к другим.

Важное место в развитии личности ребенка занимают эстетические чувства:чувства прекрасного и безобразного, чувство гармонии, чувство ритма, чувство комического. В дошкольном возрасте подобные художественные впечатления значительно обогащаются.

Формирование эстетических чувств неразрывно связано с нравственным развитием ребенка. Это объясняется тем, что эстетические чувства могут возникать у малыша и в процессе его повседневного общения с окружающим миром.

Благоприятные условия для возникновения разнообразных эмоций и развития чувств создает деятельность ребенка.

Особую группу эмоциональных переживаний, непосредственно связанных с деятельностью ребенка, составляют так называемые праксические чувства(чувства, вызванные деятельностью, ее успехом и неуспехом, трудностями в осуществлении и завершении).

Наблюдения А. Д. Кошелевой по

казали такую закономерность: ус

пех в деятельности вызывает у

ребенка яркие положительные пе

реживания, но они могут не прояв

ляться бурно, а неуспех у этого же а Л _ , ,

, r ‘ J J «»«* ‘ vv, «Я умею ездить на велосипеде!».

малыша вызывает, наоборот, рез- Праксические чувства

202 ■ Часть III. Раннее детство (от 2 до 6 лет)

кое проявление неудовлетворенности. Неприятные переживания, связанные с какой-либо деятельностью, могут сохраняться в памяти ребенка достаточно долго, тогда он начинает чувствовать неуверенность в своих силах, бояться нового задания. У некоторых под влиянием неудач возникает устойчивое отрицательное отношение к деятельности с элементами агрессивных реакций, адресующихся трудному действию, предметам (Кошелева А.Д., 1985).

Источник

Формирование и проявления высших чувств

Высшие чувства – это целая прорва эмоциональных процессов, которые были сформированы мировоззрением и описывают отношению каждого конкретного взятого индивидуума к окружающему миру, а также отражает его моральную позицию и нравственные устои.

Именно в период дошкольного развития у ребенка происходит процесс формирования и проявления высших чувств, ведь многие высшие чувства формируются именно в этот период.

Примечание: в особенности ребенок наиболее активен к проявлению высших чувств по отношению к своим родителям, а также их окружению. Благодаря формированию некоторых социальных норм, а также в виду некоторых психических особенностей ребенок считает своих родителей самыми замечательными индивидуумами на земле, и наибольшую радость, как и другие высшие проявления чувств, приходятся на их долю.

Так, то, что вызывает равнодушное отношение ребенка по отношению к другим людям, может вызвать неконтролируемый импульсивный всплеск эмоций, которые в дальнейшем реконфигурируются в высшие чувства. При этом дети охотно делятся своими впечатлениями с другими элементами общества. Примером этого может служить бурный рассказ ребенка о проведенных праздниках.

Огорчения также являются высшими проявлениями чувств. Так при этом причины огорчения ребенка могут быть различными, однако наиболее релевантной будет разлад в семье. Если спросить у ребенка, что его беспокоит в данный момент, то он скажет что он беспокоится о том, чтобы мама с папой не ссорились. Однако при этом огорчение может вызвать и ссора с лучшим другом, или же неуспеваемость в детском саду.

В процессе интеграции в социум (начало которой приходит как раз на период между четырьмя и шестью годами, ведь ребенка отдают в детский сад, где помимо него, также находятся десятки социальных элементов его возраста) у дошкольника часто возникает чувство ревности. В первую очередь это проявляется в том, что ему кажется, что другой индивид получает больше внимания среди взрослых и сверстников.

Несмотря на появление чувства ревности у детей, они осознано пытаются его подавить, что является признаком эмоционального взросления. Однако в виду психофизических особенностей, у детей не всегда, получается, подавлять такие чувства и эмоции.

При этом проявление чувства ревности зачастую проявляется неадекватными с виду поступками, например активной разрушительной деятельностью, или же специальной потерей многих жизнеобеспечивающих факторов (так например ребенок может демонстративно мочиться в кровать, или же разучится развязывать шнурки).

Также подавление ревности может привести к сложным физическим осложнениям (кашель, рвота, различные сыпи) носящим психосоматический характер (подробнее об этом в статье психосоматические заболевание).

Однако при этом стоит отметить и то, что ревность не единственное высшее чувство, которое формируется у дошкольника. Так чувство гордости и самоуважения переходят з состояния простых эмоций в проявления высших чувств. Каждый из которых, в дальнейшем имеет свое влияние на общую судьбу ребенка. При этом даже в своем изначальном проявлении чувство справедливости у ребенка гипертрофировано, он не потерпит унижения ни по отношению к себе, ни по отношению к другому индивиду, как в проявлении взрослого социального элемента, так и в проявлении сверстника.

Однако если чувства справедливости начинают заслонять от ребенка другого человека, то это может стать основной причиной проявления таких эгоцентрических чувств как эгоизм и себялюбие. Так, эти чувства являются стремлением сохранить за собой право быть уважаемым элементом сложившегося социума, при этом, не имея соответствующей ответственности и ни прилагая к этом никаких усилий.

Эстетические чувства – чувства связанные с лирическим началом ребенка, жажда красоты, а также не восприятие безобразного.

Интеллектуальные чувства – чувства, возникающие благодаря любознательности ребенка: познание, удивление, радость открытия.

Практические чувства – чувства, возникающие благодаря влиянию труда на характер ребенка, зачастую связаны с процессом обучения, а также вызываемыми в ходе этого процесса различными трудностями. Увлеченность, захваченность работой; приятная усталость от работы также дополняют список этих чувств.

Однако не менее важную роль в процессе психофизического развития эмоциональной сферы ребенка возрастом от четырех до шести лет, играют чувства прекрасного и безобразного – а именно эстетические чувства. Так эти чувства формируют некоторые особенности поведения ребенка, а также его общий эмоциональный фон.

На пороге шести лет, у ребенка наибольшим образом проявляются интеллектуальные чувства, в особенности любознательность и удивления. Однако зачастую при этом интеллектуальные чувства дополняются рядом практических чувств, которые дают некоторый негативный оттенок всего происходящего. Именно по этому все дети большие почемучки, но при этом не любят учиться считать, читать и писать в этом возрасте.

Источник

8.5. Формирование высших чувств

Формирование высших чувств — моральных, эстетических, интеллектуальных — всегда социально по своему происхождению. Высшие чувства связаны с культурными традициями, обычаями, морально-этическими нормами и опосредуются разными «психологическими орудиями» — знаковыми системами, символами, словами, разного вида искусством.

Основные характеристики высших чувств — опосредованность, осознанность, произвольность. Именно они являются главным объектом воспитания, поскольку в них отражена связь индивидуальных и всеобщих интересов, связь с личностью, с общественной жизнью человека.

Моральные чувства

«Моральные чувства характеризуют субъективную моральную позицию личности и по своему социальному содержанию представляют собой субъективное отношение человека к различным сторонам общественного бытия — к людям, к самому себе, отдельным явлениям общественной жизни и обществу в целом».

Мораль общества или определенного класса, нравственная идея, этические понятия усваиваются, превращаются в индивидуальные черты личности, формируют нравственный идеал. При совершении определенных действий в сознании человека возникают сравнения этих действий и их последствий с морально-этическим идеалом, выступающим в виде долга. При соблюдении моральных норм человек испытывает ярко окрашенные чувства — гордость, признательность, патриотизм, при отступлении — «угрызения совести», вины, раскаяния, сожаления. Моральные чувства — регуляторы поведения. Совесть —это внутренний самоконтроль, регулирующий поведение.

Интеллектуальные чувства — это острый эмоциональный отклик на процесс познания и творчества. Все высшие познавательные акты — виденье с новой стороны объектов и явлений реальности, рождение идеи и замысла, открытие закономерностей, ясность мысли, чувство свободы и вдохновения в процессе ее воплощения одновременно — являются переживаниями, которые со времен Вундта называют интеллектуальными чувствами.

Познавательные чувства являются своеобразными стимуляторами начала творческого процесса, аккумулятором творческой энергии в ходе его протекания, регулятором исполнительной деятельности.

Эстетические чувства

Эстетическое чувство — это переживание удовольствия, радости, восторга при восприятии красоты природы, человека и его творений. Оно базируется на коренной потребности человека в совершенствовании окружающего мира, выборе наиболее благоприятных условий для существования, переживании возможностей человека к соревнованию с природой по возможностям создания нового и более совершенного. Отсюда все неблагоприятное для существования человека в природе, в физических и психических конструкциях человека, в социальном плане, не может вызвать эстетического чувства. Природная среда, физическое и психическое уродство, мешающие нормальному протеканию жизни, воспринимаются как антиэстетическое явление, вызывают негативные переживания.

Эстетическое чувство всегда базируется на сочетаемости признаков, качеств предметов. Можно сравнить эстетический вкус со вкусом к пище, которая вызывает чувство удовольствия — неудовольствия в зависимости от сочетаемости продуктов и их пропорций. Суп из одних и тех же продуктов, но посоленный в меру или пересоленый — будет вызывать разные чувства при потреблении.

То же относится и к сочетанию признаков, вызывающих эстетическое чувство, которое держится на принципе «чуть-чуть». Известен вопрос, который ставили перед собой историки и философы. «Как бы развивалась история, если бы нос Клеопатры был чуть-чуть короче или длиннее?»

Гармония линий, цветовых сочетаний, композиционное расположение объектов также базируются на сочетаемости.

Четвертый фактор — направленное воспитание и самовоспитание чувств.

Воспитанию чувств уделяется в истории человечества большое внимание. Как свидетельствуют данные исследования начального становления человека (30 — 40 тысяч лет назад), воспитание нравственных чувств, готовности отдать свою жизнь в интересах рода присутствовало уже тогда. Основным принципом воспитания всегда являлось поощрение и наказание в реальной или загробной жизни (ад — рай), т.е. эмоции воспитываются через эмоции.

В работе Е.Л. Яковлевой, направленной на раскрытие, стимуляцию и поощрение индивидуальной неповторимости чувств как основы творчества, даны приемы их воспитания. Объектом такого воспитания являются следующие блоки:

1) «Я-Я» (Я в общении с самим собой);

2) «Я — другой» (Я в общении с другими);

3) «Я — общество» (как Я общаюсь с общественными институтами);

4) «Я — мир» (как Я исследую этот мир).

В разработанных ею тренингах, проводимых среди школьников I-XI классов по специально разработанной программе и в специально отведенное время, основной акцент делается на способы пробуждения индивидуальных реакций. Каждый, кто прочтет ее книгу, может почерпнуть для себя много полезной информации и как педагог, и как художник.

В задачу каждого художника входит формирование профессионально-значимых чувств, без которых невозможно художественное творчество.

Для воспитания чувств необходимо знать, ЧТО можно и нужно воспитывать каждому художник, в чем заключается «культура чувств», необходимая для успешного осуществления профессиональной деятельности.

Каждая фаза творческого процесса требует развития определенных чувств и отношений к миру, к людям, к самому себе.

В первой фазе, подготовительной, как уже говорилось выше, ведущим является контакт со средой. Отсюда в формировании чувств ведущим становится отношение к миру, в центре которого для художника стоит человек, который имеет прошлое, существует в настоящем и должен перешагнуть в будущее. Именно по отношению к человеку должны формироваться чувства художника.

Прежде всего необходимо развивать оптимизм, который базируется на вере в силу и возможности человеческого разума. Для этого достаточно обратиться к истории, к тому, что достигнуто к настоящему времени разумом человека, когда сказочные образы, например «ковра-самолета», на глазах превращаются в быль, превосходящую сказочные мечты, и ракеты доставляют людей на Луну. Разум человека настолько всесилен, что он вмешивается в творчество самой природы, создает новые формы материи, покоряет пространство и время, обустраивает и эстетизирует среду. Без этой веры невозможно вести человека в будущее, менять его отношение к жизни, помогать ему видеть красоту и радость бытия и то, что мешает этому. Без веры в то, что люди поймут, что «так нельзя», не писали бы художники свои полотна, обличающие правду жизни. Тем более, что в настоящее время «на повестку дня» встала необходимость совершенствования самого человека, а не только окружающих условий и технических «слуг», облегчающих жизнь человека. Эта задача является прямой функцией искусства.

Второй объект — развитие эмпатического чувства, которое базируется на особом «понимающем» восприятии человека, умении входить в его состояние. Для этого необходимо научиться фиксировать свое внимание не только на отрицательных, но и на положительных тенденциях в развитии человека вообще, а также на структуре качеств каждого.

Талант художника заключается в том, что ему удается отыскать связь между «временным» и «вневременным» фундаментом человеческой психики, увидеть Диалектически, а не односторонне, фиксировать временные и отрицательные характеристики. Тенденция к одностороннему виденью человека появляется в наиболее сложные периоды перестройки, когда отрицательные качества превалируют над положительными, поскольку каждый человек стремится адаптироваться сам к среде, чтобы выжить, забывая об интересах остальных.

Такая тенденция проявилась, например, и у студентов ХГФ, будущих художников-педагогов, когда им было дано задание изобразить так называемого нового русского. Большинство студентов, следуя сложившемуся стереотипу в анекдотах, стремились передать их негативные стороны, изображая их в виде мешка с деньгами, с тупыми и наглыми лицами и атрибутами своего достатка. На фоне этого выделялись другие: один студент нарисовал нового русского в виде «мишени для стрельбы», копающего и как бы перестраивающим землю, а все атрибуты благополучия — машины и сотовые телефоны — изобразил как второстепенные детали, неважные для преобразователя жизни и среды, стоящими под грудой вскопанной им земли. Сюда же относились изображения нового русского в виде младенца в коляске, окруженного техническими новшествами, показывающие тем самым, что они являются для него стандартными игрушками.

Такое умение видеть положительные стороны в людях, включенных в сложный процесс социальных преобразований, наряду с отрицательными их проявлениями, является залогом диалектического мышления и оптимизма, заставляет зрителя по-новому взглянуть на происходящее, вспомнить историю.

В Японии развитие диалектического мышления и творческого видения начинают со школьного возраста. Им дается задание наблюдать в повседневной жизни и фиксировать в дневниках все положительные и новые тенденции в обществе, которые надо поддерживать и развивать, наряду с отрицательными явлениями, которые следует уничтожать или изменять.

Такое виденье способствует формированию «чувства эпохи», ее духа и всех противоречий, а также чувство долга, заключающегося в поддержании всего прогрессивного, слабо просматривающегося в груде негативных явлений и проявлений.

Первым чувством, которое складывается у художника невольно, это чувство эпохи. Об этом очень хорошо пишет В.И.Рождественская: «он (художник) не может быть наемным работником, откликающимся только на «Социальный заказ», на нужды сегодняшнего дня. Чуткий к правде, живет тем, чем и окружающие его люди, только видит немного дальше и чувствует немного острее. Если художник переживает исторический и духовный опыт своего народа как свой собственный, он принадлежит и всему человечеству». Та же мысль прослеживается в многочисленных высказываниях и самих художников, и исследователей творчества (А. Блока, И. Тена и др.)

Для творчества необходима направленность на будущее. Однако это будущее не требует изменения или преобразования существующего человека как продукта эволюционного развития подобно созданию новых, более совершенных технических средств. В человеке заложены самой природой огромные потенциальные возможности уже в настоящем. Гете считал, что к людям надо подходить как к идеальным, и тогда их можно поднять на ту высоту, на которой вы хотите их видеть.

Задача искусства — пробудить эти потенциальные возможности человека, «сеять разумное, доброе, вечное» в настоящем, «сегодня и сейчас». Чтобы вслед за А.С. Пушкиным можно было сказать: «и долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал».

Такая направленность творчества художника формируется через «чувство зрителя», базирующееся на желании внести свой вклад в совершенствование человека, помочь человеку разобраться в сложностях и противоречиях мира, дать ему «духовное лекарство». Тренируется это качество при постановке цели пробудить у зрителя то или иное чувство. Эта же цель побуждает и творчество.

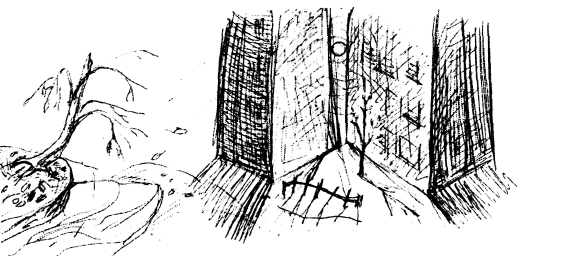

Вспомним задание студентам изобразить «печальное дерево». Это задание спровоцировало на стандартное решение всех студентов — они изобразили почти одинаково дерево с опущенными ветвями по типу «плакучей ивы». Задание же нарисовать дерево, которое вызвало бы жалость к нему со стороны зрителя, вызвало «взрыв» творчества (см. рис. 15).

Рис. 15.а. Печальное дерево и дерево, которое жалко

Рис. 15.б. Печальное дерево и дерево, которое жалко Изображение печального дерева в виде плачущего дерева

Источник