- Как развить отчетливую речь: основные техники и упражнения

- Основные техники и упражнения для развития речи

- Разминка для артикуляционного аппарата

- Произнесение фраз с искусственно усложненной артикуляцией

- Произнесение скороговорок

- Чтение вслух

- Исключение слов-паразитов

- Пополнение словарного запаса

- Тренировка диафрагмы

- Основные причины проблем с речью

- Способы развития речи психология

Как развить отчетливую речь: основные техники и упражнения

Поставленную грамотную речь многие считают талантом, который дается избранным и необходим лишь в некоторых сферах деятельности. На самом же деле задумываться над тем, как развить речь, стоит каждому. Ведь хорошая дикция заставляет прислушиваться к говорящему человеку и больше доверять его мнению. К тому же, подобное умение нередко способствует карьерному росту, в особенности, если для выполнения должностных обязанностей необходимо часто общаться с людьми.

Основные техники и упражнения для развития речи

Далее мы приведем наиболее эффективные упражнения, позволяющие улучшить дикцию. Четкая речь и хорошо поставленный голос – это результат долгой и упорной работы над собой. Поэтому выполнять данные упражнения необходимо регулярно, а не от случая к случаю, потому что только так вы добьетесь прогресса в развитии своей речи.

Разминка для артикуляционного аппарата

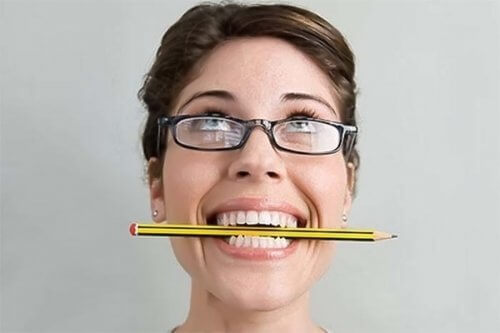

Настроить себя на четкость произношения перед выполнением любых упражнений, направленных на развитие дикции, помогут короткие разминки. Один из ее вариантов – крепко сжать зубами карандаш и произнести фразу, длиной приблизительно в 10-15 слов. После чего вынуть карандаш и эту же фразу произнести еще раз. Чтобы каждый раз не задумываться над выбором текста, при выполнении этого упражнения можно использовать любое стихотворение.

Помочь начать лучше говорить и укрепить мышцы органов, участвующих в речевом процессе, помогут также упражнения, направленные на улучшение их подвижности и точности. Ведь именно эти характеристики обязательны для развития дикции и качественного произношения звуков.

Как известно, наиболее подвижный орган артикуляции – это язык. Поэтому большая часть гимнастики связана именно с ним. Существует множество упражнений, регулярное выполнение которых избавит от необходимости задуматься над вопросом относительно того, как развить речь. Например, можно высунуть язык и пытаться дотянуться им вначале до подбородка, а потом до носа. Либо словно кистью плавными движениями рисовать линии от зубов к гортани.

Произнесение фраз с искусственно усложненной артикуляцией

Скороговорки для развития дикции считаются классическим вариантом тренировки. С их помощью можно в спокойной обстановке потренироваться в четкости произнесения разных согласных. Чтобы добиться отличных результатов, достаточно ежедневно выделять на занятия не меньше 5-10 минут. Однако для развития хорошей дикции есть одно важное правило: каждую фразу нужно произносить в медленном, среднем и очень быстром темпе.

Начинать тренировки можно с наиболее простых предложений, которые учат четко произносить один или два звука. К примеру, это могут быть:

- Все бобры добры для своих бобрят.

- Тощий, немощный Кощей, тащит ящик овощей.

- Колотил Клим в один блин клин.

- Гроза грозна, грозна гроза.

- Бороною боронили поле неборонованное.

- Коси, коса, пока роса, роса долой – и мы домой.

- На дворе трава, на траве дрова; не руби дрова на траве двора.

- У села ли села лиса, у опушки ли леса.

- Перепись переписала трижды переписанные результаты переписи.

Есть и более сложные фразы, которые помогают понять, как научиться говорить четко и быстро слова, в которых отрабатывается произношение двух и более звуков в непростых сочетаниях:

- Говорил говорун говорунам: «говорил, не говори говоруну, что говорун заговорил», у говоруна говорилка говоривалка. Заговорил говорун, и глотка говоруна слегка заговорилась, и тут говорун говорит напоследок: «хватит говорить говорун говорилкин».

- Говорил командир про полковника и про полковницу,про подполковника и про подполковницу, про поручика и про поручицу, про подпоручика и про подпорутчицу, про прапорщика и про прапорщицу, про подпрапорщика, а про подпрапорщицу молчал.

- На дворе дрова, за двором дрова, под двором дрова, над двором дрова, дрова вдоль двора, дрова вширь двора, не вмещает двор дров! Наверно, выдворим дрова с вашего двора обратно на дровяной двор.

- Сшит колпак не по-колпаковски, вылит колокол не по-колоколовски, надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать, перевыкалпоковать, переколпаковать.

- Ужа ужалила ужица. Ужу с ужицей не ужиться. Уж от ужаса стал уже — ужа ужица съест на ужин и скажет: «Начинай сначала».

Произнесение скороговорок

Для начала нужно научиться произносить изолированный звук правильно. Потом необходимо добиться разграничения в речи похожих звуков, например, «с» и «ш» или «р» и «л». Существенной помощью в том, чтобы исправить свою речь, может стать произнесение специальных фраз, например:

- Лара играла на лире.

- Шли сорок мышей, нашли сорок грошей, а две мыши поплоше нашли по два гроша.

- Регулировщик лигуриец регулировал в Лигурии.

- Казак с шашкой скакал к Сашке играть в шашки.

- Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Бредут бобры в сыры боры. Бобры храбры, а для бобрят добры.

- Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа тупа.

- Был баран белокрыл, Всех баранов перебелокрылил.

- Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, пойду к Лавру, Лавру на Фрола навру.

Переходить к работе над следующим звуком стоит только после того, как добьетесь правильного произношения первого звука.

Чтение вслух

Как научиться говорить, чтобы вас действительно было приятно и интересно слушать? При чтении вслух не допускайте монотонности, и меняйте интонации. Кроме того стоит изменять громкость и скорость чтения, научиться выделять паузами наиболее важные моменты. Но при этом контролируйте свою речь, чтобы подобные паузы были уместными и не слишком затянутыми.

Также не стоит упускать из виду, что окружающими лучше всего воспринимается спокойный и уверенный голос. Будет ли он таким, во многом зависит от настроения и внутреннего состояния человека, его умения контролировать эмоции. Однако, занимаясь развитием дикции, можно научиться говорить спокойно и убедительно. К примеру, почему бы не представить себя политиком и не рассказать о состоянии экономики в стране, сидя перед зеркалом?

Исключение слов-паразитов

Наличие в разговорной речи слов «ну», «блин», «типа», «как бы» всегда негативно сказывается на том, как окружающие воспринимают содержание беседы. Избавившись от слов-паразитов, вы станете увереннее в себе и заметите, что к вашему мнению начнут больше прислушиваться.

Пополнение словарного запаса

Еще один важный аспект, который нужно учитывать – необходимость постоянного интеллектуального развития и пополнения словарного запаса. Хорошо развитый человек в любой ситуации может поддержать беседу и найти подходящие слова. Чтобы стать именно таким, стоит больше читать, чаще разгадывать кроссворды и посещать различные тренинги по саморазвитию.

Если будете ежедневно уделять даже несколько минут для работы над улучшением дикции, уже через несколько месяцев вы начнете хорошо говорить, а сам голос преобразиться до неузнаваемости. При этом все приложенные усилия, несомненно, со временем будут вознаграждены.

Тренировка диафрагмы

Поэтому одним из первых упражнений по развитию дикции должны стать тренировки для выработки правильного дыхания:

- Расставьте ноги на ширине плеч, выпрямите позвоночник, одну руку положите на грудную клетку, а вторую на живот. Вдыхая носом, выдвигайте живот вперед. После чего спокойно выдыхайте воздух через небольшое отверстие в губах, возвращая грудную клетку и живот в исходное положение.

- Чтобы со временем начать лучше говорить, можно усложнить упражнение. Для этого попробуйте поддерживать правильное дыхание и при этом ходить, заниматься бегом не месте, имитировать колку дров или подметание пола.

- Улучшить развитие дикции можно и с помощью следующего упражнения. Для начала спокойно вдохните, а на выдохе как можно дольше тяните любую гласную букву. Когда продержать гласную сможете больше 25 секунд – пробуйте менять тональность голоса.

Основные причины проблем с речью

Невозможно добиться положительных результатов в развитии дикции, если не разобраться в причинах нарушений речи. Лишь изредка они связаны с проблемами со здоровьем и развиваются, к примеру, из-за аномального строения челюсти или короткой уздечки языка.

У многих людей проблемы с речью спровоцированы неправильным произношением свистящих и шипящих звуков, а также отсутствием звуков «Л» или «Р», либо нарушением их произношения. Может быть причиной и ослабленный артикуляционный аппарат.

Даже если человек умеет хорошо говорить, правильно произнося все звуки, в особо значимых ситуациях его речь может стать смазанной и нечеткой. Ведь при произношении слов артикуляционному аппарату необходимо очень быстро переключаться от одного движения к другому. Достигается же это только при активной и интенсивной работе мышц, которые необходимо тренировать, к примеру, регулярно проговаривая скороговорки для дикции.

Однако главной причиной невнятной, тихой речи является застенчивость человека и отсутствие уверенности в собственных силах. В такой ситуации развитие дикции – проблема второстепенная. Прежде всего, необходима работа над собственным характером и борьба с комплексами.

Источник

Способы развития речи психология

Вопросами развития детской речи исследователи интересовались с давних времен. Начиная с античности, появление речи у ребенка связывалось с возникновением ее в филогенезе и считалось вытекающим из внутреннего развития его способностей без влияния языковой среды (Геродот, 1972).

Первые систематические наблюдения за процессом становления речи у детей относятся к концу 18 века. Немецкий ученый Д. Тидерманн (1787) опубликовал обзор развития речи своего сына. Ч. Дарвин, В. Прейер, К. и В. Штерны, А. Грегуар, И. А. Бодуэн де Куртене, Н. А. Рыбников, А. Н. Гвоздев записывали речь своих детей, проводили исследования в области детской речи. А. Н. Гвоздев подробно осветил этапы последовательного овладения ребенком различными сторонами русского языка.

Теоретическую базу отечественной науки по детской речи составляют работы Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, А. Н. Гвоздева, И. Н. Горелова, Б. М. Гриншпуна, Н. И. Жинкина, А. В. Запорожца, И. А. Зимней, Р. Е. Левиной, А. Н. Леонтьева, А. А. Леонтьева, А. Р. Лурия, В. К. Орфинской, Е. Н. Тихеевой, Р. М. Фрумкиной, М. Е. Хватцева, Н. Х. Швачкина, Д. Б. Эльконина. В последние десятилетия изучением речи детей занимаются И. Н. Горелов, Н. С. Жукова, Е. И. Исенина, Е. С. Кубрякова, Р. И. Лалаева, Н. И. Лепская, Е. Ю. Протасова, Т. Б. Филичева, В. К. Харченко, С. Н. Цейтлин, А. М. Шахнарович и др.

На современном этапе развития науки речь определяют как сложившуюся исторически в процессе материальной преобразующей деятельности людей форму общения, опосредованную языком. С точки зрения лингвистики, речь – это определенная последовательность языковых единиц (фонем, морфем, слов, предложений), регулируемая законами языка и работой сознания, формирующего ту или иную мысль (Ф. М. Березин, Б. Н. Головин, 1979).

В психолингвистике речь рассматривается как специфически иерархически организованная деятельность (П. П. Блонский, М. Я. Басов, Л. С. Выготский, И. Н. Горелов, Н. И. Жинкин, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, И. М. Сеченов). Речевая деятельность – это совокупность речевых действий, имеющая мотив, цель, средства, способы выполнения, установки и результаты деятельности. В структуре речевой деятельности выделяют этапы, фазы и уровни (Л. С. Выготский, И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия и др.). Средством или орудием речевой деятельности является язык как система знаков, ориентиров, необходимая для деятельности человека в окружающем его вещном и социальном мире. Речевая деятельность – это и специализированное употребление речи для общения, в котором кодируется и декодируется содержание, и процесс внутренней саморегуляции социума (А. А. Леонтьев, 1969, 1999). Язык и речевая деятельность участвуют в формировании и функционировании психического отражения реальности, опосредовании жизни людей.

Психолингвистическая теория речевой деятельности, концепции о процессах порождения и восприятия речи раскрывают структуру и особенности этих процессов, позволяют определить пути формирования основных компонентов речи и потенциальные возможности речевого развития.

Л. С. Выготский составил схему внутренней психологической организации процесса порождения речи как последовательности взаимосвязанных фаз деятельности, включающей этапы: 1) мотивация, намерение; 2) мысль – речевая интенция; 3) опосредование мысли во внутреннем слове; 4) опосредование мысли в значениях внешних слов – реализация внутренней программы; 5) опосредование мысли в словах – акустико-артикуляционная реализация речи. Мотивация является первым звеном в процессе порождения речи. От мотивации, от потребностей человека зарождается мысль как единица мышления. Единицей речевого мышления Л. С. Выготский считал значение слова. Он также выделил «внутреннюю речь» – речь «для себя». Во внутренней речи мысль превращается в слово, состоящее из предикатов, а слова переходят из замысла в значения, возникают словесные обозначения элементов смысла. Внутренняя речь реализуется впоследствии во внешней речи. Движение от мысли к слову, по Л. С. Выготскому, происходит в виде превращения личностного смысла (языка мысли) в общепонятное значение (язык слова).

Н. И. Жинкин, продолжая работу Л. С. Выготского, предположил, что в сознании человека существует универсальный предметный код (УПК), обозначающий действительность в виде схем, чувственных образов. По Н. И. Жинкину, движение от мысли к слову во внутренней речи начинается с перекодировки внутреннего несловесного «предметно-схемного» кода на вербальный язык. Слова и высказывания синтезируются каждый раз по определенным правилам.

А. Р. Лурия считал, что в процессах порождения и восприятия речи «мысль использует коды языка», а слово представляет собой сложную систему кодирования, реализующую функции обозначения, анализа и обобщения. Речь по А. Р. Лурии – это система синтагм (целых высказываний). Процесс порождения речи по А. Р. Лурии включает в себя следующие этапы: 1) мотив; 2) замысел; 3) внутренняя речь – «механизм, превращающий внутренние субъективные смыслы в систему внешних развернутых речевых значений»; 4) формирование глубинно – синтаксической структуры; 5) внешнее речевое высказывание, опирающееся на поверхностно – синтаксическую структуру.

Детальный анализ речевой деятельности был осуществлен в 1960-1970 годах Московской психолингвистической школой (А. А. Леонтьев, Т.В. Рябова-Ахутина и др.). А. А. Леонтьев обобщил фундаментальные положения ученых в концепцию порождения и восприятия речи. Исследователи установили, что в основе теории порождения речевого высказывания лежит эвристический принцип – говорящий может выбирать различные модели порождения речи.

По А. А. Леонтьеву модель порождения речи состоит из этапов: подэтап – мотивация, ориентировка; 1 этап – внутреннее программирование. Внутренняя программа соответствует только содержательному ядру будущего высказывания (субъект, предикат или объект); 2 этап – грамматико-семантическая реализация внутренней программы; 3 этап – моторное программирование. На начальном этапе осуществляется ориентировка в ситуации и формируются коммуникативные намерения. На этапе создания внутренней программы речевые намерения опосредуются кодом личностных смыслов и создается основная концепция высказывания. Этот процесс обеспечивается диалектическим единством и интеграцией мысле-рече-языковых операций. На следующем этапе замысел преобразуется в программу высказывания на основе смыслового структурирования действительности и ее отражения в знаках языкового кода. Во внутренней речи происходит семантическая и грамматическая реализация высказывания. На заключительном этапе происходит звуковая реализация высказывания.

Под руководством А. М. Шахнаровича проводились исследования по проблеме формирования программы высказывания у детей на этапе однословного предложения. Было установлено, что в этот период ребенок осуществляет предицирование (соотнесение высказываемого в предложении с действительностью). Исследователи выделили следующие этапы развития предикативности у детей: 1) слово-предложение и ситуация не расчленены, характерно использование жестов; 2) этап смыслового синтаксирования – соединение элементов ситуации без выражения связи между ними; 3) соединение элементов ситуации с помощью интонации; 4) развернутое грамматически структурированное высказывание.

Т. В. Ахутина, изучая афазические расстройства, также разработала модель порождения речевого высказывания и определила уровни порождения речи: 1) мотивация; 2) мысль; 3) внутренняя смысловая программа – смысловое синтаксирование и выбор смыслов во внутренней речи; 4) семантическая структура предложения – семантическое синтаксирование и выбор языковых значений слов; 5) лексико-грамматическая структура предложения – грамматическое структурирование и выбор слов по форме; 6) моторная программа синтагмы – кинетическое программирование и выбор артикулем; 7) артикуляция. У детей на ранних этапах развития речи структуры высказывания (семантическая и фазическая) не расчленены и организуются смысловым синтаксисом. Ребенок выделяет словом самый значимый компонент ситуации – предикат (тему), а подлежащее (рема) подразумевается. Исследование Т. В. Ахутиной показало сложность семантизации в процессе речепорождения. Автор делает важный вывод о том, что этапы языковой компетентности ребенка соотносятся с уровнями порождения речи у взрослого.

И. А. Зимняя выделяет 3 уровня речепорождения: 1) мотивационно-побуждающий – содержащий мотив и коммуникационное намерение; 2) процесс формирования и формулирования мысли – смыслообразующая и формулирующая фазы; 3) реализация высказывания во внешней речи.

В работах А. А. Леонтьева, Т. В. Ахутиной, И. А. Зимней прослеживается единство взглядов на природу порождения речи. Процесс речепорождения рассматривается как целенаправленная, мотивированная деятельность, имеющая определенные этапы, уровни. Внутренняя программа высказывания обеспечивается различными кодовыми системами (речедвигательный, слуховой, зрительный, предметно-схемный коды). В процессе выбора слов выделяют три этапа поиска: ассоциативный по семантическому облику слова; по звуковому облику слова; на основании субъективной вероятности характеристики слова.

Исследования Л. С. Выготского, Н. И. Жинкина, А. Р. Лурии, А. А. Леонтьева и др. легли в основу теории речевой деятельности. Ее основным положением является идея о том, что речь ребенка развивается в результате генерализации языковых явлений, восприятия речи и собственной речевой активности.

Восприятие речи происходит по тем же закономерностям, что и иное восприятие. Существуют две ситуации восприятия – первичное формирование образа восприятия и опознание уже сформированного образа (А. А. Бодалев, 1982).

Представители Московской психолингвистической школы считают, что большинство ситуаций восприятия речи связано с использованием уже сформированного эталона по моторным и сенсорным признакам. Слово имеет устойчивую моторную сторону, устойчивое звучание и графическое изображение. Звуковой облик слова является единицей смыслового восприятия. Смыслоразличительную роль играют фонемы, признаки звуков речи человека. Л. С. Выготский писал, что единицей речи в звуке является фонема, т. е. далее неразложимая фонологическая единица, которая сохраняет все основные свойства всей звуковой стороны речи в функции обозначения. В русском языке смыслоразличительными признаками являются: 1) глухость – звонкость (том – дом); 2) твердость – мягкость (был – быль); 3) ударность – безударность (мука – мука). Дифференциацию звуков речи, фонем обеспечивает фонематический слух – высшая форма речевого слуха. Кроме фонематического слуха важное значение в процессе порождения и восприятия речи играет моторная сторона речи – набор обобщенных артикулем, которые отличаются четкими фонематическими признаками и обеспечивают устойчивость звучания и выражения слова.

Слово является единством звучания и значения. Компонентами семантики слова являются предметная отнесенность, значение и смысл. Слово тесно связано с предметными образами, является их отражением. Значение слова – это обобщенное и устойчивое отражение предметного содержания, включенного в общественно-практическую деятельность человека. Оно выделяет существенные признаки, обобщает их, и на этой основе относит предмет к определенной категории. Л. С. Выготский подчеркивал, что в процессе развития ребенка слово изменяет свою смысловую структуру, обогащается системой связей и становится обобщением более высокого типа. Значение слова развивается в двух аспектах: смысловом и системном. Смысловое развитие заключается в изменении предметной отнесенности слова, которая приобретает категориальный характер. Системное развитие значения слова связано с тем, что изменяется функциональная система, стоящая за данным словом (на ранних этапах развития ребенка – это аффективный смысл, в дошкольном возрасте – прежний опыт, образы, память, у взрослого человека – система логических связей, включение слова в иерархию понятий). Смысл слова – это индивидуальное значение, которое приобретает слово для человека в каждой конкретной ситуации, порождается всем жизненным опытом человека (А. Н. Леонтьев, 1972; А. Р. Лурия, 1969, 1975; Л. С. Выготский, 2000; Л. С. Цветкова, 1985).

Механизм смыслового восприятия высказывания по И. А. Зимней состоит из двух фаз: 1) на основе отождествления слова принимается решение о смысловом звене (синтагме, двусловном сочетании) и о связях между смысловыми звеньями; 2) фаза смыслоформулирования – обобщение результата перцептивно-мыслительной работы и переводе его на целую единицу понимания – общий смысл сообщения.

Речь в психической сфере человека занимает определенное место и реализует функции, на основе которых осуществляется деятельность общения. Функции речи по Л. С. Цветковой: коммуникативная функция: речь является средством и формой общения; функция регулирования деятельности, организации и связывания других психических процессов; функция обобщения: слово анализирует и выделяет предметы, однородные по содержанию в определенные категории; когнитивная функция: средство и форма познавательной деятельности; номинативная функция: слово обозначает и замещает предметы, объекты, явления; эмоционально-выразительная функция: конкретный смысл слов передается при помощи интонации, модуляции голоса, ритмико-мелодического компонента, пауз, жестов, мимики. Все функции речи взаимосвязаны, опосредуют друг друга.

Теоретико-методологические концепции Л. С. Выготского, А. Р. Лурии, А. Н. Леонтьева раскрывают глубокую взаимосвязь речи и формирования высших психических функций. Психологи (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, А. А. Люблинская, Г. Л. Розенгарт-Пупко и др.) убедительно показали, что овладение языковой системой перестраивает все основные психические процессы у ребенка. Слово оказывается мощным фактором, качественно изменяющим психическую деятельность, совершенствующим отражение действительности и опосредующим новые формы внимания, памяти, воображения, мышления, а также деятельности. По мере развития речи сознание переводится со ступени непосредственного, чувственного опыта на ступень обобщенного, рационального познания.

Речь принимает участие в практическом, наглядном и абстрактном мышлении, вычленяя существенные признаки воспринимаемых явлений, ситуаций, которые слово обозначает и обобщает. Речь – это способ формирования и реализации мышления, познавательной деятельности, способ хранения общечеловеческого социального опыта. Слово позволяет раскрыть общий и обобщенный смысл или значение вещи, вызвать в воображении образы-представления разной модальности (зрительной, слуховой, тактильной) и оперировать с ними.

Исследования А. Р. Лурии, Б. Г. Ананьева, Г. Л. Розенгарт-Пупко и других также показали, что на ранних этапах формирования речи существенная роль принадлежит процессам восприятия и образам-представлениям. Л. С. Выготский писал, что всякое слово имеет первоначальное представление, или образ, и рост словаря ребенка прямо связан с образованием многочисленных и многообразных связей между образами предметов, явлений и словами, их обозначающими. Н. Х. Швачкиным было исследовано развитие значений первых слов ребенка. Наиболее ранние значения основываются на наглядных обобщениях по ярким внешним признакам предметов. Следующий тип значений формируется на объединенных в одном представлении сходных и различных признаков предмета. Третий вид значений характеризуется общими и наиболее постоянными признаками предмета. С. Л. Рубинштейн считал, что слово является отражением предмета, и их связь опосредована либо через обобщенное содержание слова, через понятие, либо через образ.

Восприятие под воздействием речи становится более точным и приобретает избирательный и системный характер, становится осмысленным, категориальным (Л. С. Выготский, 2000). Благодаря речи возникает логическая память, абстрактное мышление; в двигательной сфере на базе элементарных движений и действий формируются предметные действия.

Речь играет существенную роль в формировании личности, произвольных форм регуляции и контроля поведения. И. П. Павлов назвал речь высшим регулятором человеческого поведения, а Л. С. Выготский рассматривал ее как основное средство развития личности, управления поведением человека (сначала внешнее, затем внутреннее).

«Онтогенез языковой способности – сложнейшее взаимодействие, с одной стороны, процесса общения взрослых и ребенка, процесса поэтапно развивающегося; с другой – процесса развития предметной и познавательной деятельности ребенка. И то, что развивается в процессе развития детской речи – это не язык, а характер взаимодействия имеющихся в распоряжении ребенка языковых средств и характера функционирования этих средств, т. е. способ использования языка для целей познания и общения» (А. А. Леонтьев, 1997). Такое понимание развития детской речи восходит к Л. С. Выготскому.

«Основным и решающим в развитии речи ребенка является не само по себе овладение обозначающей функцией слова, а то, что ребенок приобретает возможность посредством слова вступить в общение с окружающими» (С. Л. Рубинштейн, 2000).

В. Фон Гумбольдт говорил, что «усвоение детьми языка не есть приспособление слов, их складывание в памяти и оживление с помощью речи, но развитие языковой способности с возрастом и упражнением».

Ребенок овладевает языком путем добывания его из речи, постоянно анализируя и систематизируя языковые факты. Овладеть языком – значит усвоить совокупность языковых единиц (звуки, морфемы, слова, предложения) и правила их создания и использования в речевой деятельности. Этот процесс в основном совершается бессознательно и зависит от способности ребенка анализировать речь взрослых. «Существует общая стратегия усвоения языковых правил: сначала постигаются основные, глубинные модели языка и основанные на них языковые правила» (С. Н. Цейтлин, 2000).

Список литературы:

1. Ахутина, Т. В. Порождение речи. Нейролингвистический анализ синтаксиса. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. — 215 с.

2. Выготский, Л. С. Психология. – М.: Издательство «ЭКСМО-Пресс», 2000. – 1008 с.

3. Выготский, Л. С. Развитие высших психических функций.– М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960. – 500 с.

4. Гальперин, П. Я., Запорожец, А. В., Карпова, С. Н. Актуальные проблемы возрастной психологии. – М.: Изд-во МГУ, 1978. – 117 с.

5. Гвоздев, А. Н. Вопросы изучения детской речи. – М.: Изд-во AПН РСФСР, 1961. – 471 с.

6. Жuнкuн, Н. И. Механизмы речи. – М.: Изд-во Академии педагогических наук, 1958. – 370 с.

7. Зимняя, И. А. Лингвопсихология речевой деятельности: Избр. психол. труды/ – М.: Изд-во Моск. психол.-социального ин-та; Воронеж: МОДЕК, 2001. (Психологи Отечества). – 432 с.

8. Леонтьев, А. А. Основы психолингвистики. — М.: Смысл, 1999. — 287 с.

9. Леонтьев, А. А. Язык, речь, речевая деятельность. – М.: Просвещение, 1969. – 214 с.

10. Лурия, А. Р. Основные проблемы нейролингвистики. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975. – 253 с.

11. Лурия, А. Р. Язык и сознание / Под ред. Е. Д. Хомской. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 416 с.

12. Лурия, А. Р., Юдович Ф. Я. Речь и развитие психических процессов ребенка. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1956. – 93 с.

13. Розенгарт-Пупко, Т. Л. Развитие и воспитание ребенка от рождения до трех лет. – М.: Просвещение, 1965. – 200 с.

14. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2000. – 720 с.

15. Цветкова, Л. С. Введение в нейропсихологию и восстановительное обучение. — Учебное пособие. – М.: Моск. психол.-социал. ин-т, 2000. – 148 с.

16. Цейтлuн, С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2000. – 240 с.

17. Шахнаровuч, А. М., Юрьева, Н. М. Психолингвистический анализ семантики и грамматики (на материале онтогенеза речи). – М.: Наука, 1990. – 168 с.

18. Швачкuн Н. Х. Развитие фонематического восприятия речи в раннем возрасте // Известия AПН РСФСР. – 1948. – Вып. 13. – с. 101-132.

Источник