- Как развить отчетливую речь: основные техники и упражнения

- Основные техники и упражнения для развития речи

- Разминка для артикуляционного аппарата

- Произнесение фраз с искусственно усложненной артикуляцией

- Произнесение скороговорок

- Чтение вслух

- Исключение слов-паразитов

- Пополнение словарного запаса

- Тренировка диафрагмы

- Основные причины проблем с речью

- «Речевое развитие дошкольников через различные виды деятельность»

Как развить отчетливую речь: основные техники и упражнения

Поставленную грамотную речь многие считают талантом, который дается избранным и необходим лишь в некоторых сферах деятельности. На самом же деле задумываться над тем, как развить речь, стоит каждому. Ведь хорошая дикция заставляет прислушиваться к говорящему человеку и больше доверять его мнению. К тому же, подобное умение нередко способствует карьерному росту, в особенности, если для выполнения должностных обязанностей необходимо часто общаться с людьми.

Основные техники и упражнения для развития речи

Далее мы приведем наиболее эффективные упражнения, позволяющие улучшить дикцию. Четкая речь и хорошо поставленный голос – это результат долгой и упорной работы над собой. Поэтому выполнять данные упражнения необходимо регулярно, а не от случая к случаю, потому что только так вы добьетесь прогресса в развитии своей речи.

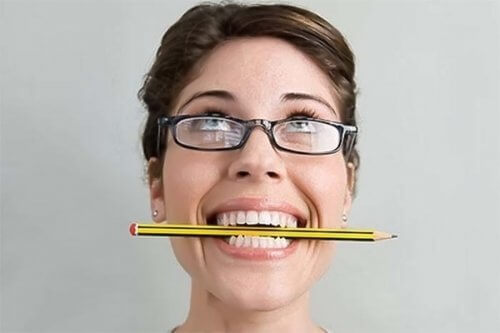

Разминка для артикуляционного аппарата

Настроить себя на четкость произношения перед выполнением любых упражнений, направленных на развитие дикции, помогут короткие разминки. Один из ее вариантов – крепко сжать зубами карандаш и произнести фразу, длиной приблизительно в 10-15 слов. После чего вынуть карандаш и эту же фразу произнести еще раз. Чтобы каждый раз не задумываться над выбором текста, при выполнении этого упражнения можно использовать любое стихотворение.

Помочь начать лучше говорить и укрепить мышцы органов, участвующих в речевом процессе, помогут также упражнения, направленные на улучшение их подвижности и точности. Ведь именно эти характеристики обязательны для развития дикции и качественного произношения звуков.

Как известно, наиболее подвижный орган артикуляции – это язык. Поэтому большая часть гимнастики связана именно с ним. Существует множество упражнений, регулярное выполнение которых избавит от необходимости задуматься над вопросом относительно того, как развить речь. Например, можно высунуть язык и пытаться дотянуться им вначале до подбородка, а потом до носа. Либо словно кистью плавными движениями рисовать линии от зубов к гортани.

Произнесение фраз с искусственно усложненной артикуляцией

Скороговорки для развития дикции считаются классическим вариантом тренировки. С их помощью можно в спокойной обстановке потренироваться в четкости произнесения разных согласных. Чтобы добиться отличных результатов, достаточно ежедневно выделять на занятия не меньше 5-10 минут. Однако для развития хорошей дикции есть одно важное правило: каждую фразу нужно произносить в медленном, среднем и очень быстром темпе.

Начинать тренировки можно с наиболее простых предложений, которые учат четко произносить один или два звука. К примеру, это могут быть:

- Все бобры добры для своих бобрят.

- Тощий, немощный Кощей, тащит ящик овощей.

- Колотил Клим в один блин клин.

- Гроза грозна, грозна гроза.

- Бороною боронили поле неборонованное.

- Коси, коса, пока роса, роса долой – и мы домой.

- На дворе трава, на траве дрова; не руби дрова на траве двора.

- У села ли села лиса, у опушки ли леса.

- Перепись переписала трижды переписанные результаты переписи.

Есть и более сложные фразы, которые помогают понять, как научиться говорить четко и быстро слова, в которых отрабатывается произношение двух и более звуков в непростых сочетаниях:

- Говорил говорун говорунам: «говорил, не говори говоруну, что говорун заговорил», у говоруна говорилка говоривалка. Заговорил говорун, и глотка говоруна слегка заговорилась, и тут говорун говорит напоследок: «хватит говорить говорун говорилкин».

- Говорил командир про полковника и про полковницу,про подполковника и про подполковницу, про поручика и про поручицу, про подпоручика и про подпорутчицу, про прапорщика и про прапорщицу, про подпрапорщика, а про подпрапорщицу молчал.

- На дворе дрова, за двором дрова, под двором дрова, над двором дрова, дрова вдоль двора, дрова вширь двора, не вмещает двор дров! Наверно, выдворим дрова с вашего двора обратно на дровяной двор.

- Сшит колпак не по-колпаковски, вылит колокол не по-колоколовски, надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать, перевыкалпоковать, переколпаковать.

- Ужа ужалила ужица. Ужу с ужицей не ужиться. Уж от ужаса стал уже — ужа ужица съест на ужин и скажет: «Начинай сначала».

Произнесение скороговорок

Для начала нужно научиться произносить изолированный звук правильно. Потом необходимо добиться разграничения в речи похожих звуков, например, «с» и «ш» или «р» и «л». Существенной помощью в том, чтобы исправить свою речь, может стать произнесение специальных фраз, например:

- Лара играла на лире.

- Шли сорок мышей, нашли сорок грошей, а две мыши поплоше нашли по два гроша.

- Регулировщик лигуриец регулировал в Лигурии.

- Казак с шашкой скакал к Сашке играть в шашки.

- Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Бредут бобры в сыры боры. Бобры храбры, а для бобрят добры.

- Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа тупа.

- Был баран белокрыл, Всех баранов перебелокрылил.

- Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, пойду к Лавру, Лавру на Фрола навру.

Переходить к работе над следующим звуком стоит только после того, как добьетесь правильного произношения первого звука.

Чтение вслух

Как научиться говорить, чтобы вас действительно было приятно и интересно слушать? При чтении вслух не допускайте монотонности, и меняйте интонации. Кроме того стоит изменять громкость и скорость чтения, научиться выделять паузами наиболее важные моменты. Но при этом контролируйте свою речь, чтобы подобные паузы были уместными и не слишком затянутыми.

Также не стоит упускать из виду, что окружающими лучше всего воспринимается спокойный и уверенный голос. Будет ли он таким, во многом зависит от настроения и внутреннего состояния человека, его умения контролировать эмоции. Однако, занимаясь развитием дикции, можно научиться говорить спокойно и убедительно. К примеру, почему бы не представить себя политиком и не рассказать о состоянии экономики в стране, сидя перед зеркалом?

Исключение слов-паразитов

Наличие в разговорной речи слов «ну», «блин», «типа», «как бы» всегда негативно сказывается на том, как окружающие воспринимают содержание беседы. Избавившись от слов-паразитов, вы станете увереннее в себе и заметите, что к вашему мнению начнут больше прислушиваться.

Пополнение словарного запаса

Еще один важный аспект, который нужно учитывать – необходимость постоянного интеллектуального развития и пополнения словарного запаса. Хорошо развитый человек в любой ситуации может поддержать беседу и найти подходящие слова. Чтобы стать именно таким, стоит больше читать, чаще разгадывать кроссворды и посещать различные тренинги по саморазвитию.

Если будете ежедневно уделять даже несколько минут для работы над улучшением дикции, уже через несколько месяцев вы начнете хорошо говорить, а сам голос преобразиться до неузнаваемости. При этом все приложенные усилия, несомненно, со временем будут вознаграждены.

Тренировка диафрагмы

Поэтому одним из первых упражнений по развитию дикции должны стать тренировки для выработки правильного дыхания:

- Расставьте ноги на ширине плеч, выпрямите позвоночник, одну руку положите на грудную клетку, а вторую на живот. Вдыхая носом, выдвигайте живот вперед. После чего спокойно выдыхайте воздух через небольшое отверстие в губах, возвращая грудную клетку и живот в исходное положение.

- Чтобы со временем начать лучше говорить, можно усложнить упражнение. Для этого попробуйте поддерживать правильное дыхание и при этом ходить, заниматься бегом не месте, имитировать колку дров или подметание пола.

- Улучшить развитие дикции можно и с помощью следующего упражнения. Для начала спокойно вдохните, а на выдохе как можно дольше тяните любую гласную букву. Когда продержать гласную сможете больше 25 секунд – пробуйте менять тональность голоса.

Основные причины проблем с речью

Невозможно добиться положительных результатов в развитии дикции, если не разобраться в причинах нарушений речи. Лишь изредка они связаны с проблемами со здоровьем и развиваются, к примеру, из-за аномального строения челюсти или короткой уздечки языка.

У многих людей проблемы с речью спровоцированы неправильным произношением свистящих и шипящих звуков, а также отсутствием звуков «Л» или «Р», либо нарушением их произношения. Может быть причиной и ослабленный артикуляционный аппарат.

Даже если человек умеет хорошо говорить, правильно произнося все звуки, в особо значимых ситуациях его речь может стать смазанной и нечеткой. Ведь при произношении слов артикуляционному аппарату необходимо очень быстро переключаться от одного движения к другому. Достигается же это только при активной и интенсивной работе мышц, которые необходимо тренировать, к примеру, регулярно проговаривая скороговорки для дикции.

Однако главной причиной невнятной, тихой речи является застенчивость человека и отсутствие уверенности в собственных силах. В такой ситуации развитие дикции – проблема второстепенная. Прежде всего, необходима работа над собственным характером и борьба с комплексами.

Источник

«Речевое развитие дошкольников через различные виды деятельность»

Вероника Тупик

«Речевое развитие дошкольников через различные виды деятельность»

Речь – чудесный дар природы, не дается человеку от рождения.

Должно пройти время, чтобы ребенок начал говорить.А взрослые: родители, педагоги должны приложить немало усилий, чтобы речь ребенка развивалась правильно и своевременно.

Именно в детстве происходит зарождение личности. Осознавая свое «я» (мой пол, мой возраст, мои интересы, способности, мои отношения со сверстниками и взрослыми, мои стремления, ребенок начинает самоутверждаться «Я сам!», воздействовать на ситуацию, активно вступать в отношения «я и другие». Устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия, миром людей, природы, предметным миром.

Также именно в детстве начинают проявляться индивидуальные особенности и недостатки речевого развития детей, идет становление качественной стороны речи.

Важно, чтобы каждый ребенок с детства научился содержательно, грамматически правильно, связно и последовательно излагать свои мысли. В то же время, речь должна быть живой, непосредственной, выразительной.

Великие педагоги и психологи Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, Г. А. Фомичева, К. Д. Ушинский отмечали, что чем богаче и правильнее речь ребенка, тем шире его возможности познания окружающей действительности, тем содержательнее и полноценнее его отношения со взрослыми и сверстниками.

Речь неотделима от мира мыслей: в ней отражаются логика мышления ребенка, его умение осмысливать воспринимаемое и выразить его в правильной, четкой, логической речи. По тому, как ребенок умеет строить свое высказывание, можно судить об уровне его речевого развития.

Умение общаться со сверстниками и другими людьми – одно из необходимых условий нормального личностного и социального развития ребенка. Чем лучше будет развита его речь, тем выше гарантия успешного его последующего обучения.

Развивая речь ребенка, не включая его в познавательно-исследовательскую деятельность невозможно, так как речь сопровождает и совершенствует познавательную деятельность детей.

Ведь дошкольники – прирожденные исследователи. И тому подтверждение – их любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание самостоятельно находить решение в проблемной ситуации. И задача, родителей и педагогов не пресекать эту деятельность, а наоборот, активно помогать.

Познавательно-исследовательская деятельность детей поначалу представляет собой простое, как будто бесцельное (процессуальное) экспериментирование с вещами, в ходе которого дифференцируется восприятие, возникает простейшая категоризация предметов по цвету, форме, назначению, осваиваются сенсорные эталоны, простые орудийные действия. С ростом и развитием дошкольников, познавательно-исследовательская деятельность вычленяется в особую деятельность со своими познавательными мотивами, осознанным намерением понять, как устроены вещи, узнать новое о мире, упорядочить свои представления о какой-либо сфере жизни.

Целью познавательно — речевого развития ребёнка является:

• всестороннее развитие личности ребенка;

• приобщение к человеческим ценностям;

• формирование творческого воображения, развития любознательности, как основы познавательной активности;

— способствовать обогащению активного словаря детей через познавательно-исследовательскую деятельность;

— обогащать эмоционально – чувственный опыт детей в процессе непосредственного общения с предметами, явлениями, людьми;

— формировать бережное отношение к окружающему миру, закреплять положительные эмоции, умение их проявлять;

— создать условия, способствующие выявлению и поддержанию интересов у детей, проявления самостоятельности в их познавательно-речевом развитии;

— поддерживать условия для развития познавательно-речевых процессов дошкольников во всех видах деятельности;

— взаимодействие родителей с детьми в исследовательской, продуктивной деятельности, способствующей возникновению речевой активности.

Направления в организации познавательно-речевого развития ребёнка:

Совершенствование собственной речи. Дошкольник, проводящий большую часть в семье, детском саду воспринимает нашу речь, как образец. Поэтому при общении с ребенком, необходимо говорить правильно, не искажая звуков, не съедая окончаний. Особое внимание обращать на произношение длинных и незнакомых слов.

Формирование представлений об окружающем мире.Здесь дети учатся объяснять мир: понимать, что происходит сейчас, предугадать, что произойдет в будущем, принимать нужные решения;определять свое отношение к происходящему: различать, что хорошо, а что плохо; выбирать, как поступить, чтобы потом не было стыдно.

В жизни людям приходится решать самые разные задачи. Чтобы справиться с проблемами, надо учиться решать их самостоятельно.

Для того,чтобы дети чувствовали себя настоящими исследователями необходимо:

• создание проблемной ситуации;

• дети высказывают предположение о том, что они будут изучать;

• в беседе со взрослыми, дети открывают для себя новые знания;

• дети определяют правильность своих предположений;

• дети объясняют, что они узнали и учатся оценивать, как они работали.

Развитие любознательности. Любознательность – качество присущее всем детям. Оно выражается в активном интересе к окружающему миру, в стремлении все рассмотреть, потрогать, привезти в действие. О наличии этого качества у ребенка, свидетельствуют бесчисленные вопросы. И здесь важная задача – поддерживать любознательность ребенка, организуя познавательно — исследовательскую деятельность, наблюдения, стараться вовремя и доступным для понимания языком ответить на возникшие вопросы, направлять детские мысли на самостоятельный поиск ответа и умения делать выводы.

Сенсорное воспитание, так как для ребенка-дошкольника, познание окружающего мира начинается с ощущений и восприятий. Чем выше уровень их развития, тем богаче возможности познания окружающего мира.

Игра, являющаяся одной из самых действенных средств познавательно-речевого развития. Именно через игру можно ввести ребенка в сложнейший мир познания. В игре, дети овладевают навыками действий с определенными предметами, учатся культуре общения друг с другом. Ведь в правилах игры заложен глубокий смысл – познание мира, воспитание определенных нравственных качеств.

Отдельные игры по-разному действуют на речевое развитие детей.

1. Сюжетно-ролевые игры. Здесь ребенок использует выразительные средства речи (интонация, громкость, темп, эмоциональная окрашенность, звукоподражание и пр.) для создания образа персонажа. Он учится планировать замысел игры, развивать его, придумывать дальнейший ход событий, смотреть на игровую ситуацию с разных позиций, поскольку он исполняет несколько ролей.

В театрализованных играх, дети разыгрывают сюжеты и берут на себя роли из литературных произведений, сказок, мультфильмов и пр. В этих играх имеется готовый сюжет, а характер и действия героев определяются содержанием произведения. Театрализованная игра приобщает детей к творческой художественной деятельности и к искусству. Она способствуют более глубокому пониманию смысла обыгрываемых произведений и активизируют речь детей.

2. Строительно-конструктивные игры.

В замысле, содержании строительных игр заключена та или иная умственная задача,решение которой требует предварительного обдумывания: что сделать, какой нужен материал, в какой последовательности должно идти строительство. Это способствует развитию конструктивного мышления, умению создавать различные модели, расширяет знания детей о цвете, величине, форме.

В процессе строительно-конструктивных игр, дети учатся наблюдать, различать, сравнивать, запоминать и воспроизводить приемы строительства, сосредотачивать внимание на последовательности действий. Дети усваивают схему изготовления постройки, учатся планировать работу, представляя ее в целом, осуществляют анализ и синтез постройки, проявляют фантазию.

3. Дидактические игры занимают особенно важное место в этой работе, поскольку, обязательным элементом в них является познавательное содержание и умственные задачи. Этому виду игры уделено большое внимание, т. к. она развивает активность ребенка. Дидактическая игра создается специально в обучающих целях, когда обучение протекает на основе игровой и дидактической задач. В этой игре ребенок не только получает новые знания, но также обобщает и закрепляет их. У дошкольников развиваются познавательные процессы и способности, они усваивают общественно выработанные средства и способы умственной деятельности, активизируется его речь.

4. Игры-эксперименты — особая группа игр, которые очень эффективны в решении познавательно-речевых задач, а так же интересны и увлекательны для дошкольников.

Главное достоинство экспериментов и игр-экспериментирований заключается в том, что они дают детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции. Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы, что стимулирует речевое развитие. Следствием является не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда умственных приемов и операций, которые рассматриваются как умственные умения.

В результате усвоения детьми причинно-следственных связей обогащается словарный запас детей, улучшается грамматический строй речи (образование прилагательных от существительных, образование множественного числа существительных). Развитие получает такой вид связной речи, как описательный рассказ.

В заключении, можно сделать вывод о том, что исследовательская деятельность, во-первых, способствует развитию, как познавательной потребности, так и творческой деятельности; во-вторых, учит самостоятельному поиску, открытию и усвоению нового; в-третьих, облегчает овладение методом научного познания в процессе поисковой деятельности.

Все выше сказанное способствует возникновению речевой активности у детей.

Консультация по теме «Развитие коммуникативных навыков дошкольников через музыкальную деятельность» «Развитие коммуникативных навыков дошкольников через музыкальную деятельность» Ни для кого не секрет, что умение общаться с людьми является.

Опыт работы «Развитие математических способностей дошкольников через игровую деятельность» 2.0 Развитие математических способностей дошкольников через игровую деятельность 2.1 Опыт работы Работу по развитию у детей элементарных.

Педагогический совет. Самореализация и развитие речи детей дошкольного возраста через различные виды театральной деятельности Доклад «Театрализованная деятельность как средство развития речи детей дошкольного возраста» Аналитические отчеты педагогов по работе.

План по самообразованию «Развитие речевой активности у детей 3–4 лет через различные виды деятельности» «Я чувствую себя в праве сказать: Да здравствует самообразование во всех областях. Только те знания прочны и ценны, Которые вы добывали.

Планирование и фотоотчет «Речевое развитие младших дошкольников через знакомство с фольклорными формами» В наши дни произведения устного народного творчества (колыбельные песни, пестушки, потешки) практически не используются. В семьях знают.

Развитие речи младших дошкольников через театрализованную деятельность Сопроводительный текст к презентации. Здравствуйте, уважаемые члены жюри, коллеги, гости! Слайд №1 Мой педагогический стаж не так велик.

Проект «Развитие логического мышления через игровую деятельность у дошкольников» Тема педагогического проекта Развитие логического мышления через игровую деятельность у дошкольников Воспитатель МАДОУ Детский сад №21 «Золотая.

Развитие связной речи старших дошкольников через изобразительную деятельность с применением ИКТ РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Речь.

Источник