Как ищут нефть: методы геологической разведки месторождений

Распределение нефтяных месторождений на поверхности Земли очень неравномерно. Они приурочены к совершенно определенным районам, областям, геологическим формациям. Но и само по себе наличие нефти в тех или иных отложениях еще не говорит о том, что ее можно легко добыть, а эксплуатация месторождения будет коммерчески успешной. Чем сложнее становятся условия добычи, тем важнее роль геологоразведки

Прежде чем выдать точку на бурение, необходимо провести немало исследований и проанализировать множество параметров. Специалисты по геологоразведке строят разнообразные модели (петрофизическую, седиментационную, литологическую, геохимическую и др.), чтобы составить представление о том, как формировались геологические структуры, какими характеристиками может обладать предполагаемое месторождение, коллектор и заключенная в нем нефть. Чем тщательнее выполняется эта работа, тем ниже риск добывающей компании.

Когда-то главным признаком наличия нефти был ее выход на поверхность. Рядом с такими местами бурили первые нефтяные скважины в середине XIX века. Позднее стали замечать, что месторождения нефти часто связаны с возвышениями. Действительно, такая форма рельефа может свидетельствовать об антиклинальной (выпуклой) складке в земной коре, в которой собирается нефть.

Уже в начале XX века, прежде чем начинать бурение, стали проводить геологическую съемку местности. Она и сегодня составляет первый этап разведочных работ. Геологи изучают пласты горных пород, выходящих на поверхность, — их состав, свойства, возраст, условия залегания. После окончания полевых исследований составляются геологические карты, показывающие, где и какие породы выходят на поверхность, какова вероятность содержания в них углеводородов. Дополнительную информацию позволяют получить аэрокосмические методы. Например, на снимках хорошо видны разломы земной коры, которые трудно обнаружить другим способом, — разломы ограничивают блоки, к которым обычно приурочены месторождения нефти и газа.

Масса признаков и критериев позволяет оценить возможную нефтегазоносность недр. Это, например, значительная толщина слоя осадочных пород, отсутствие магматизма и метаморфизма Метаморфические горные породы — горные породы, образованные в толще земной коры в результате изменения осадочных и магматических горных пород под воздействием высокой температуры, большого давления и различных газовых и водных растворов , чередование слоев коллекторов и покрышек, крупные глубинные разломы. Если важные признаки обнаружены, начинают искать структуры, в которых могут оказаться ловушки.

Вид сверху

ВИДЫ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ

Ультрафиолетовая съемка. Углеводороды способны светиться при облучении ультрафиолетом. Поэтому люминесцентная съемка используется для обнаружения нефти и газов — чаще всего не природных месторождений, а техногенных загрязнений.

Инфракрасная съемка фиксирует тепловое излучение поверхности. Материалы инфракрасной съемки используют для установления границ горных пород с различной теплоемкостью, которая предопределяется различным литологическим составом. Разрывные нарушения, особенно обводненные, отчетливо читаются на снимках в виде темных полос за счет испарения воды и охлаждения пород в зонах разрывов. Месторождения нефти и газа также сопровождаются тепловыми аномалиями в результате жизнедеятельности бактерий.

Радиолокационная съемка основана на способности геолого-геоморфологических объектов по-разному отражать направленные на них радиоимпульсы сантиметрового диапазона. К недостаткам метода относится сравнительно низкое разрешение, к достоинствам — всепогодность, выразительное изображение структур.

На глубину

Геологическая съемка позволяет судить о строении верхней части разреза пород. Чтобы заглянуть в глубину, используют геофизические методы, к которым относятся сейсморазведка, электроразведка, гравиразведка и магниторазведка.

Сейсмическая разведка, пожалуй, главный метод разведки нефти, который применяют нефтяники. Он основан на использовании закономерностей распространения упругих волн в земной коре. Чтобы вызвать их, обычно производят взрыв. На границе пластов с различной плотностью колебания частично отражаются, возвращаясь к поверхности Земли, частично продолжают движение вглубь, до новой поверхности раздела. Отраженные сейсмические волны улавливают сейсмоприемниками и по полученной картине делают выводы о строении недр.

Метод сейсморазведки начали применять еще в годы XX века. С тех пор он значительно усовершенствовался. Сегодня, дополненный возможностями компьютерной интерпретации полученных данных и 3D-моделирования, он позволяет добиться выдающихся результатов. Однако не всегда для него есть подходящие условия. В качестве альтернативы или дополнения применяют другие методы.

Электроразведка изучает аномалии распределения электрических характеристик недр. Дело в том, что разные горные породы обладают различной электропроводностью. К примеру, граниты, известняки, песчаники, насыщенные соленой минерализованной водой, хорошо проводят электрический ток, а песчаники, насыщенные нефтью, обладают очень низкой электропроводностью. Высокое электрическое сопротивление считается косвенным признаком наличия нефти или газа. Гравиразведка основана на зависимости силы тяжести на поверхности Земли от плотности горных пород. Породы, насыщенные нефтью или газом, имеют меньшую плотность, чем те, которые содержат воду, а значит, необходимо искать места с аномально низкой силой тяжести.

Магниторазведка помогает отыскать аномалии магнитного поля, которые создают разные виды пород, в том числе насыщенные углеводородами. Еще один метод геофизических исследований — радиометрический — позволяет определить зоны с разным уровнем радиоактивности, так как для многих месторождений нефти и газа характерен пониженный радиационный фон.

Разведка по-новому

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» СЕГОДНЯ ОДИН ИЗ САМЫХ АКТИВНЫХ В РОССИИ ИННОВАТОРОВ В СФЕРЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ

В 2012 году компания первой в России применила технологию UniQ для проведения сейсмики 3D на Чонском проекте. Технология UniQ предполагает регистрацию сейсмических волн с помощью точечных приемников, распределенных на исследуемой территории, и позволяет получить высокоплотные данные. Повышение плотности сейсмических данных дает возможность проводить детальный анализ верхней части разреза (практически недоступный при стандартных методиках), устранять влияние реликтовой вечной мерзлоты и получать изображение круто падающих границ пластов.

Следующим шагом стало применение беспроводных технологий — сначала в Курдистане, а затем и на месторождениях Западной Сибири. В этих труднодоступных регионах начали использовать беспроводную радиотелеметрическую систему регистрации данных RT System 2. В Сибири такой метод получил название «зеленой сейсмики». Помимо того что с его помощью можно собрать большой объем сейсмической информации, он также позволяет избежать рубки деревьев для прокладки кабеля в лесистой местности, тем самым сокращая время работ и уменьшая нагрузку на окружающую среду.

Как показывает практика, наилучшие результаты геолого-разведочных работ можно получить при комплексировании данных сейсмо- и электроразведки. Их совместная интерпретация дает как детальный анализ геологической структуры разреза, так и предсказание коллекторских свойств и типа флюидонасыщения перспективных интервалов. В 2014 году «Газпром нефть» вслед за сейсмикой-3D провела на Тымпучиканском и Вакунайском блоках Чонского проекта масштабные электроразведочные работы методом ЗСБ 3D. Полученные высокоплотные данные дополнили уже имеющуюся геологическую картину. Исследования стали самыми крупными из проводившихся не только в Восточной Сибири, но и в мире. Рекордным оказалось как количество источников электромагнитного поля, так и точек приема сигналов (порядка 1,2 тыс. и 7,6 тыс. соответственно).

Помимо прикладных технологий, применяемых непосредственно «в поле», в компании активно внедряются различные программные продукты, предназначенные для работы с полученными данными.

Поиск спутников

Присутствие под землей возможных ловушек, выявленных различными геофизическими методами, еще не означает, что в них непременно есть нефть. Прежде чем начинать буровые работы, часто проводят геохимические исследования, обнаруживающие вещества — спутники нефти. Один из методов таких исследований — газовая съемка. При помощи газоанализаторов ищут следы углеводородных газов, которые просачиваются на поверхность Земли сквозь поры и трещины пород. Другой метод — люминесцентно-битуминологическая съемка — позволяет выявить повышенное содержание битумов в породе над залежью.

Не стоит оставлять без внимания и химический состав подземных вод. По мере приближения к залежи в них возрастает концентрация определенных компонентов, которые служат признаком скопления углеводородов. Впрочем, и геохимические методы не могут дать гарантии того, что под землей имеется нефть, не говоря уже о промышленном значении залежи. Окончательный ответ может дать только бурение скважины.

Разведка буром

Буровые работы наиболее дорогостоящие во всем комплексе нефтегазогеологических исследований, поэтому подготовка к ним должна быть особенно тщательной. Из каждой скважины стремятся получить максимум информации. И речь не только о наличии или отсутствии в ней нефти. Во время бурения аккуратно извлекают керн — цилиндрические столбики породы, по которым ясно видно, как залегают пласты. Полученные образцы позволяют обнаружить породы-коллекторы, оценить их емкостные и фильтрационные свойства.

Пробуренную скважину исследуют методом каротажа: на необходимую глубину в нее опускают зонд, затем потихоньку вытягивают его обратно. В это время датчики фиксируют свойства окружающих пород (температуру, электропроводность, радиоактивность).

Разные виды скважин решают разные задачи. К примеру, опорные параметрические скважины предназначены для изучения геологического строения недр и определения дальнейших направлений разведочных работ. Поисковые используются для обнаружения новых залежей нефти на территории, которая уже исследована другими методами и признана наиболее перспективной. Разведочные помогают оценить запасы и составить проект разработки и т. д.

Путь по этапам

На каждом из этапов геологоразведки область изучения заметно сужается. Сначала в общих чертах изучают геологическое строение большой территории, выделяют зоны возможного накопления нефти, оценивают перспективы их нефтегазоносности, определяют возможные крупные ловушки (региональный этап). Затем отбирают объекты для поискового бурения, производят поиск и оценку месторождений и залежей (поисково-оценочный этап). Наконец, переходят к опытно-промышленной эксплуатации, разведке второстепенных горизонтов, блоков и участков месторождения, чтобы получить максимально полную картину (разведочный этап). Одни и те же методы исследований могут использоваться на разных этапах, однако конкретные методики и точность в зависимости от задач будут различаться.

Наиболее дорогостоящий — региональный этап — из-за больших масштабов исследований. Как правило, эту работу берет на себя государство. Нефтяные компании подключаются на поисковом и разведочном этапах, получая лицензию на проведение таких работ на той или иной территории.

Какими бы развитыми ни были современные методы исследований, ошибки неизбежны. Более того, слишком высокий показатель успешности геолого-разведочных работ, как ни странно, не совсем хорош для компании. В мировой практике принято считать, что доля открытия новых месторождений от общего объема поиска и разведки должна составлять порядка Больший показатель может свидетельствовать о том, что компания остается в зоне наименьшего риска, а значит, не развивается, не увеличивает свои запасы, а осваивает то, что уже открыто.

Источник

Как ищут нефть в России

Геологоразведка меняется, но, как оказалось, в ней все еще есть место бородатым мужикам с палатками и гитарами. С другой стороны, часть геологов давно прописалась в офисах, поскольку обработка собранных данных порой занимает годы. Тут все средства хороши, начиная от «облаков» и заканчивая ML.

Платформа «Приразломная». Фото: «Газпром»

Под катом — интервью с PhD по направлению Petroleum Engineering и директором Центра Heriot-Watt Валерием Рукавишниковым. Под его началом в середине апреля в томской Точке кипения должен был пройти финал студенческого чемпионата OilCase, который в итоге перенесли в онлайн. Отсутствие возможности личной встречи на этом мероприятии не помешало нам пообщаться на столь актуальную для России тему. Да, и про сорванную сделку с ОПЕК+ мы тоже спросили.

Валерий Рукавишников с одной из финалисток всероссийского чемпионата OilCase в 2018 году (OilCase 2018)

— Чтобы сразу определиться с тем, насколько остро стоит задача поиска, начнем издалека: надолго ли хватит нефти из уже обнаруженных месторождений?

При текущих объемах потребления (зафиксированных до недавнего кризиса) объема выявленных месторождений хватит на 60 лет. Но тут есть несколько нюансов.

Во-первых, со временем появляются новые технологии нефтеизвлечения, которые позволяют добыть то, что раньше мы добыть не могли.

Хороший пример — Венесуэла, где нефти больше всего в мире, но она высоковязкая, поэтому добыть ее экономически эффективным способом пока не получается.

Еще есть неисследованные регионы. Та же Арктика. Но даже если не вести разведку, срок окончания запасов будет постоянно сдвигаться.

Во-вторых, меняется структура потребления. Лет через 15-20 объемы переработки нефти в топливо будут намного ниже, т.е. сырье будет перенаправлено куда-то еще.

В-третьих, нужно понимать, что уровень запасов — вещь вероятностная. Зачастую эти цифры используются для спекуляции, и даже международный аудит не может сказать, насколько точна оценка. Мы можем найти перспективное месторождение и после бурения одной скважины оценить объемы в 100 миллионов тонн. А после бурения второй скважины может оказаться, что там всего 10 миллионов или наоборот — 200 миллионов тонн. Так что оценка в 60 лет очень приблизительная.

— А кто инициирует поиски новых месторождений в нашей стране?

Структура нашего нефтяного рынка такова, что частных компаний здесь очень мало и они небольшие. Поэтому основная разведка осуществляется компаниями с госучастием.

— Разве не в интересах государства делать это своими силами, учитывая значение нефти для нашей экономики?

Государство так или иначе субсидирует программы геологоразведки, но в очень маленьких объемах. Свои усилия оно направляет на участки, где до этого никаких работ не проводилось — о которых мы ничего не знаем. Там нужны огромные вливания денег и административные решения.

То, что нефтяные компании разрабатывают сейчас, это плоды работы еще Советского союза, 60-70 годов прошлого века. Чтобы охватить новые территории, например Арктику, необходимо в суровых условиях провести сейсморазведочные работы 2D на участках по 120 км. Это просеки в тайге, завоз оборудования.

Более того, подобные исследования не несут прямой выгоды. Это просто сбор информации, интерпретируя которую, можно будет предположить, какие замеры провести в будущем на меньших территориях. Исследования на таких масштабах не позволяют сказать, что мы пробурим скважину в такой-то точке и получим нефть. Но это работа, которую необходимо сделать. Ее итогом будет условный кусочек 500 на 500 км, где стоит сосредоточить усилия для поиска конкретных месторождений.

Таким образом государство занимается разведкой на долгосрочную перспективу, но в маленьких объемах, поскольку это очень дорого.

При уменьшении масштабов участков к исследованиям подключаются компании, которые покупают лицензии на определенные территории, где они предполагают наличие нефти. Разведкой на местах бизнес занимается самостоятельно, инвестируя собственные деньги. У каждой нефтяной компании есть стратегия геологоразведочных работ лет на пять.

— А кто непосредственно осуществляет геологоразведку — подразделение нефтяной компании или независимый подрядчик?

Тут есть несколько бизнес-моделей. В каждой компании есть собственные инженеры-геологи, которые могут провести сейсморазведку или пробурить разведочную скважину. К масштабным исследованиям привлекаются подрядчики: как госкорпорация Росгеология, так и частные, например, Schlumberger. Внутри нефтяной компании таких узких специалистов содержать невыгодно.

— Где сейчас идет разведка?

Сейчас компании выходят работать в основном в Восточную Сибирь, в частности, Иркутский регион. Это новая серьезная нефтегазовая провинция, откуда уже идет добыча, но продолжается разведка.

Арктика тоже представляет интерес. Вероятно, вы слышали про месторождение Приразломное, где добывает «Газпром нефть» при помощи единственной арктической платформы в мире.

Платформа приразломная: персонал — 200 чел., кессон в нижней части — 126х126 м, объем добычи — 5 млн тонн в год (фото: «Газпром»).

На иллюстрации — стволы скважин, уходящих горизонтально в нефтеносный слой. Окончания скважин имеют множество перпендикулярных отводов, из-за чего их именуют «рыбьими костями» (изображение: «Газпром»)

В том регионе есть еще ряд открытых месторождений, и работы по региональному поиску продолжаются. Но экономическая ситуация не позволяет оценить, когда там можно будет приступить к каким-то масштабным действиям.

Еще один регион, где уже идет добыча, — шельф Сахалина. Остальное — это более локальные работы в Западной Сибири, на Ямале.

— По каким признакам ищут месторождения?

Чаще всего нефть встречается в районах, где выполняется несколько условий:

- нужна материнская порода, из которой нефть может образоваться, например, так называемая Баженовская свита;

- требуется наличие пористой осадочной породы — коллектора;

- сам пласт должен быть соответствующим образом деформирован и изолирован непроницаемой покрывающей породой;

- должна образоваться ловушка, где эта нефть могла бы скопиться;

- и необходимо, чтобы с последних геологических метаморфоз прошло определенное время, чтобы нефть успела «вызреть» в нефтематеринской породе и мигрировать в ранее сформированную ловушку.

Выполнение этих условий — лишь признак того, что нефть может быть в изучаемом районе. А задача геологоразведки — различными методами проверять гипотезы о том, что она есть. При этом все данные геологоразведки также косвенные.

— Какие именно методы поиска применяются?

Любая геологоразведка — это целый комплекс разных методов. Прежде всего выполняется крупномасштабная съемка больших территорий, которая позволяет определить региональную геологию. Такие съемки по всей стране проводились в 30–50 годы прошлого века. Накопленных на текущий момент знаний хватает, чтобы понять, какие процессы проходили в том или ином регионе за последние сотни миллионов лет. Так что мы можем сужать районы поиска, повышая качество исследований — выбирать небольшие участки (условно — 500 на 500 км), чтобы проводить более детальную аэрофотосъемку и магниторазведку, проектировать сеть сейсморазведочных профилей.

По полученным данным мы оцениваем вероятность нахождения нефти в определенной точке и бурим там скважину.

Тектонические структуры, построенные в результате интерпретации временного разреза по сейсмическому профилю бассейна дельты Нигера (источник: American Association of Petroleum Geologists)

— Учитывая объемы инвестиций в нефтянку, здесь, наверное, уже все пересели на современное оборудование — беспилотники и т.п.?

Вы себе рисуете в воображении красивую картину, но в реальности это пока не так.

Нефтяная отрасль — очень неповоротливая. Здесь очень важна человеческая и экологическая безопасность. Любые новинки «железа» должны пройти испытания на прочность.

Хотя компании постепенно начинают перестраиваться. Уже два или три года проводятся пилотные проекты с дронами, и эта тенденция набирает обороты. Не так давно закончились исследования «зеленой» сейсморазведки.

Классический сейсмологические исследования Западной Сибири — это просеки в лесу на территории в десятки квадратных километров, где расставляются датчики, соединенные проводами в единую сеть. Это огромные трудозатраты, сотни километров кабеля. Сейчас начали развиваться методики, основанные на беспроводных датчиках, под которые не нужно рубить лес. Это экономит время и силы, поэтому технология постепенно завоевывает рынок.

— Неужели отрасль настолько консервативна?

Наоборот. Местами нефтегаз сравним с аэроспейсом, просто здесь нет такой популяризации.

Базовые принципы исследований той же сейсморазведки, которая появилась в 20-х годах прошлого столетия, не изменяются. Но методики настолько усложняются внутри, что ими занимаются целые научные центры, с каждым годом улучшая технологию. Нельзя сказать, что здесь суперновые гаджеты. Просто идет планомерное улучшение всего вокруг так, что за 10 лет отрасль кардинально меняется.

Очень сильно подтолкнула развитие цифровизация. Она позволяет серьезно экономить на капитальных вложениях. Технологически она обеспечивает интеграцию между собой различных цепочек процессов. Эволюция здесь идет не по пути новомодных гаджетов, а через изменение подходов. Если раньше геологоразведкой занимался один департамент, который в принципе не пересекался с другими (нашли месторождение — написали отчет — отправили в следующий отдел), то теперь выстраивается цепочка единой команды. Без технологических вещей провести такие преобразования невозможно. Здесь и облака данных, и общее рабочее пространство, которое пришло к нам из информационных технологий.

Дроны тоже используют, только не для геологоразведки, а для контроля целостности трубопроводов. И в целом гаджеты больше внедряются в процессы контроля за нефтепереработкой. К примеру, через видеокамеры контролируется ношение каски в опасных зонах производства.

— Предположим, наша геологоразведка дала какие-то результаты. Какая должна быть вероятность обнаружения нефти, чтобы началось бурение?

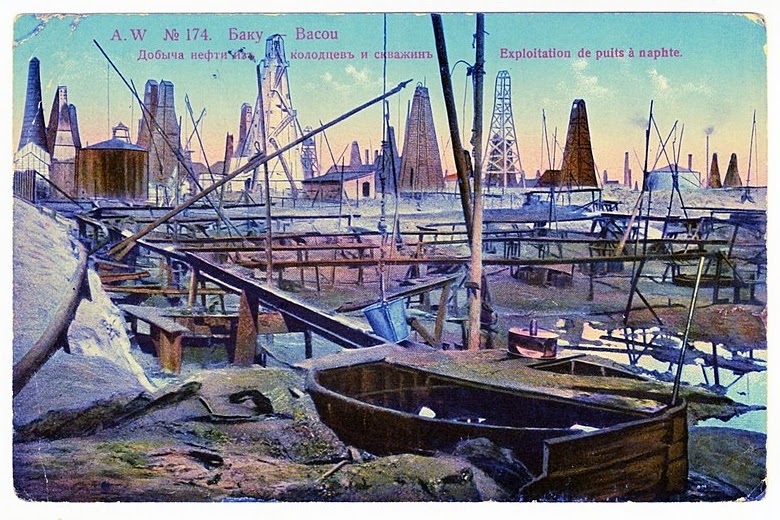

Тут не может быть жестких границ. Геологоразведочный бизнес имеет высокую степень неопределенности. Единственный метод, который может продемонстрировать, что нефть действительно есть, — это бурение. В остальных случаях мы не можем это утверждать — только если она не выходит в прямом смысле на поверхность, как в Баку.

Почтовая открытка конца XIX века (автор: DKP64, CC BY-SA 4.0)

Вероятность получения нефти в 30-40% — это очень хороший показатель для геологоразведки. Проблема в том, что объект исследований находится на глубине 3–5 км, и мы не можем его со всех сторон изучить. Вся отрасль построена на вероятностных моделях.

Но цель разведки не только сама нефть, но и информация. Представьте, что вы нашли перспективное месторождение, пробурили скважину, нашли нефть, но не знаете, сколько ее там. Вы начинаете планировать строительство нефтеперерабатывающего завода, и это колоссальные инвестиции. Начинаете вкладывать деньги, сэкономив на дальнейшей разведке. А потом при бурении следующей скважины вы уточняете запасы и выясняете, что месторождение намного меньше, чем ожидалось.

Иногда важно провести бурение там, где нефти точно нет, и уточнить некоторые параметры. В будущем это позволит реализовать более правильные шаги по поиску нефти в конкретном регионе.

— А как выглядят люди, которые занимаются геологоразведкой и бурением? Это все те же бородатые дядьки с гитарами?

Олдскульные ребята действительно сохранились среди тех геологов, которые физически выполняют замеры в полевых условиях. Им приходится работать на севере страны, куда их забрасывают на вахту на вертолетах или по зимникам. Из связи у них только спутниковый телефон.

И они занимаются жесткой напряженной работой. Если идет бурение, то процесс продолжается круглые сутки — его нельзя остановить. Если они занимаются сейсморазведочными работами, то они своими руками рубят просеки, перемещаются на вездеходах, живут в палатках. В этом плане вся эта «гитарная романтика» никуда не делась, разве что есть какой-то налет современности — интернет местами… Кстати, это может быть не так далеко от города — например, километрах в 200 на север от Томска. Но и там это связано с определенным риском для жизни людей и сложной логистикой.

Группа геологов в республике Саха (автор: Эрдни Тямисов, CC BY-SA 2.0)

— Значит геологи, в привычном для всех образе, никуда не денутся?

Есть в отрасли идея перехода к безлюдным производствам. Сами подумайте, насколько будет проще, если придется никого никуда «забрасывать». Но условия, в которых приходится работать, настолько суровы, что никто кроме человека их не может выдержать. Те же морозы в минус 40–50 градусов — это вызов для всего мирового научного сообщества с точки зрения материаловедения, применяемых смазок. Это огромный пул задач, которые только предстоит решить.

А в целом сегодня «геолог» — широкое понятие. Это человек, который работает в офисе за компьютером, анализируя собранные данные. И отсутствие опыта работы «в поле» не является серьезным препятствием.

Валерий Рукавишников со студентами

— Исследования ведут разные компании, и в сумме они генерируют огромное количество данных. Обобщаются ли они как-то на уровне государства?

Как у компаний, так и у государства эти данные обычно имеют высокий уровень секретности, поэтому единого хранилища, к сожалению, нет.

Однако благодаря росту компьютерных мощностей и развитию алгоритмов уже начался анализ данных в автоматическом режиме, который позволяет видеть то, что вручную невозможно было оценить. Компании собирают собственные базы в рамках своего периметра, обрабатывают данные единым потоком и получают новые инсайты, с которыми могут работать сотрудники и партнеры именно этой компании.

Все данные, кстати, обязательно сдаются государству, но у него нет ресурсов дополнительно их обрабатывать. Да и смысла нет, поскольку свои месторождения компании покрывают полностью. Государство может разве что предоставлять их ученым, чтобы те могли проверять свои гипотезы.

— Вы упоминали, что на месте геологоразведки зачастую нет интернета. А как оттуда передаются данные?

Проблема передачи данных стоит не так остро, как проблема обработки. В нефтяной отрасли важны сроки принятия решений. Поэтому все расчеты должны выполняться максимально быстро. Как это реализуется на практике, зависит от того, что это за разведка.

Если идет корабль и снимает сейсмику на шельфе, то на этом же корабле сидят ребята, которые интерпретируют и обрабатывают данные в максимально сжатые сроки. Если же данные сейсморазведки собираются на земле, то они в течение сезона (зимой) собираются на жесткие диски и вывозятся, после чего около года обрабатываются уже в офисе.

Скорость обработки — это один из технологических вызовов, которые стоят перед отраслью. Если срок обработки сократить хотя бы на 30-40%, это даст миллиарды рублей экономии.

Компании постоянно следят за передовыми технологиями, чтобы понять, как можно упростить сбор данных. На практике случается, что выгоднее лишний раз куда-то вертолет отправить, чтобы сократить срок обработки, например, с двух лет до года.

— Сейчас алгоритмы обработки данных развились достаточно хорошо. С видео «на лету» делают потрясающие вещи. Неужели нельзя разработать аналогичные алгоритмы для обработки данных сейсморазведки?

А они уже разрабатываются. Machine Learning активно применяется для их интерпретации, в том числе отечественными компаниями. Загвоздка в том, что типичную сейсмическую картину очень тяжело алгоритмизировать. Пока нет достаточного количества размеченных образцов, чтобы все сделать автоматом и быть уверенным в результате. Геология в разных уголках Земного шара отличается. Алгоритм, который мы обучили на Ямале, скорее всего, не сработает в Хакасии. При этом по результатам его применения необходимо принять решение на миллиарды рублей. Так что тут встает тонкий вопрос ответственности.

Однако сейчас вся эта сфера понемногу совершенствуется. Для более рутинного геофизического исследования скважин, когда мы опускаем в скважину нужные приборы и замеряем физические поля, есть уже зрелые технологии. ML позволяет интерпретировать результаты в автоматическом режиме. Это дает возможность заново провести интерпретацию данных с месторождений после изменения геологических гипотез, и делать это за считанные дни, а не за пару лет. Автоматические алгоритмы ускоряют работу в десятки и сотни раз. А самое важное, что мы можем смотреть на данные в другом масштабе, проверяя свои догадки.

— Речь идет о появлении принципиально новых методов исследований благодаря обработке данных?

Мы по-другому смотрим на данные, получаем из них другие комплексные вещи, которые раньше в принципе не могли бы выяснить. Но тут важно, чтобы модели строил не просто программист, а инженер-нефтяник.

— Предположим, месторождение обнаружено. Какие параметры оцениваются, чтобы решить, стоит ли его разрабатывать?

С точки зрения экономики перспективы месторождения зависят от множества факторов. Очевидный — его объем и стоимость добычи. Одно дело — месторождения, где нефть в буквальном смысле на поверхности. Другое дело — если надо бурить сложные скважины. Не менее важно наличие инфраструктуры в том месте, где мы ищем нефть. Если мы обнаружим колоссальное месторождение, но там не будет трубопровода, поднятую нефть будет просто некуда деть.

Строить трубопровод дорого, поэтому компании стараются разрабатывать участки рядом с уже существующей инфраструктурой. Это, кстати, одна из причин, почему в отдалении от цивилизации никто не проводит масштабных геологоразведочных работ.

Иными словами, оценка идет с позиции экономики. Иногда выгоднее разработать несколько маленьких месторождений рядом с существующей инфраструктурой, нежели одно большое где-то очень далеко.

— Когда из месторождения выкачивается нефть, под землей остаются пустоты?

Обычно мы закачиваем в пласт воду, чтобы она вытеснила нефть. Нужно понимать, что из каждого месторождения мы добываем всего 30–35% общего запаса. Так что никаких пустот не остается. Кстати, разработка способов добычи оставшихся 65–70% — это еще одна возможность увеличить запасы. На данный момент у нас не хватает технологий, чтобы эту нефть оттуда достать.

— А что происходит с обнаруженными месторождениями, которые приняли решение не разрабатывать?

Ничего. Сейчас в стране и в мире огромное количество нерентабельных запасов. Но сегодня цена на нефть — 20 долларов за баррель, а завтра — 100, и количество рентабельных месторождений резко возрастет. А будет цена за 200, появятся средства для инвестиций в Арктику, несмотря на жесткие погодные условия.

— Как вы думаете, кто сейчас «обрушил» цены на нефть? Кому это выгодно?

Тут есть разные мнения. Сделка ОПЕК+, с которой все началось, в долгосрочной перспективе была России не выгодна. Борьба же идет не просто за объем того, что мы продаем, а еще и за рынок сбыта. Если мы ограничим нашу добычу, то и новые рынки нам будет тяжело завоевать — это сделают другие.

Тем не менее, момент для разрыва отношений был выбран не очень удачный. Текущая цена на нефть уже вряд ли кого-то устраивает.

— Стоимость вернется к норме?

Посмотрите вокруг себя. Помимо топлива у нас есть масса производств, где применяются продукты переработки нефти. Та же химическая промышленность, фарма. И каких-то альтернатив в ближайшее время мы там не найдем.

Плюс нефть — это все-таки невозобновляемый источник. Больше ее не становится.

Так что восстановление цены — это вопрос времени.

Источник