Способы разрядки температурных напряжений

Разрядка температурных напряжений в плетях бесстыкового пути

Термины «разрядка», «температурные напряжения» более 40 лет употребляются в нормативно-технической документации, по бесстыковому пути. Эти термины не вполне точно отражают фактическую картину напряженно-деформированного состояния бесстыкового пути. Слово «разрядка» предполагает полное снятие продольной силы или, что то же самое, напряжений от продольной силы в рельсовых плетях. Фактически большая часть работ по так называемой «разрядке» производится без полного снятия продольных сил, т.е. производится перезакрепление рельсовой плети на новую температуру.

Таким образом, проще, удобнее и точнее заменить всюду термин «разрядка» на термин «перезакрепление», который также укоренился в документах и часто дублирует термин «разрядка». Термин «температурные напряжения», также везде, кроме расчета на прочность, точнее заменить на термин «температурная сила».

Работа по перезакреплению рельсовой плети почти всегда связана с необходимостью повысить температуру закрепления, чтобы обеспечить устойчивость бесстыкового пути во время работ, в процессе которых ослабляется связь рельсошпальной решетки с балластом.

До 1991 г. в технических условиях на укладку и содержание бесстыкового пути существовало требование в некоторых случаях осуществлять работы по так называемой «сезонной разрядке напряжений». В действующих ТУ-2000, как и в ТУ-91, это требование снято в связи с тем, что такая работа чаще только ухудшала условия эксплуатации бесстыкового пути, создавая по длине рельсовых плетей неопределенное напряженно-деформированное состояние.

Иногда из-за малых погонных сопротивлений продольным перемещениям на концевых участках рельсовых плетей бесстыкового пути путейцам в зимнее время приходится заменять уравнительные рельсы на удлиненные, чтобы избежать большого раскрытия зазора и последующего среза болтов. Тогда весной при потеплении эти удлиненные рельсы, чтобы обеспечить устойчивость пути необходимо в срочном порядке менять на укороченные. Такую работу иногда ошибочно называют «сезонной разрядкой».

Сезонную регулировку зазоров на уравнительных пролетах можно исключить из практики, если уделять должное внимание содержанию бесстыкового пути на концевых участках. Реально это с успехом осуществимо, если длина рельсовых плетей будет не меньше блок-участка, а лучше — не менее перегона. Наиболее выгодные условия создаются, если все стыки на стрелочных переводах ликвидированы сваркой, а стрелочные переводы также сварены с примыкающими к ним рельсовыми плетями. Прежде, чем сваривать рельсовые плети друг с другом до неограниченной по максимуму длины, их необходимо закрепить при температуре не ниже оптимальной, рекомендованной в ТУ-2000.

При закреплении рельсовой плети во время ее надвижки на подкладки, если была зафиксирована оптимальная температура, последующее ее перезакрепление, как правило, не требуется.

Закрепление рельсовой плети во время низкой температуры, требует последующего перезакрепления с целью ввода в оптимальный температурный режим эксплуатации. В этом случае до перезакрепления и сварки плетей друг с другом обычно удобнее иметь плети длиной до 800 м, что дает возможность относительно небольшими бригадами монтеров осуществить последующее перезакрепление в непродолжительные «окна». При достаточно больших «окнах» не исключены варианты последующего перезакрепления уже сваренных и надвинутых на подкладки плетей длиной до нескольких километров. В этом случае единовременные трудозатраты на работу по перезакреплению возрастают, но на единицу длины пути уменьшаются.

Если рельсовая плеть нагревается солнечным теплом, перезакрепление следует проводить при разнице температуры рельсов с температурой предыдущего закрепления минимум на 5 °С больше At. До раскрепления плети, через каждые 50 м наносят нулевые риски на подошве рельса против ребра подкладок.

В любом случае общее удлинение А/ перезакрепляемой плети рассчитывается по формуле: Δl=аlΔt, где l — перезакрепляемая длина плети; Δt — желаемое изменение температуры закрепления (как правило, в сторону повышения).

На одном или обоих концах перезакрепляемой плети рельсовые вставки меняют на новые, укороченные на Δl. Раскрепление плети начинают с одного или сразу с двух концов плети. Если число монтеров в бригаде ограничено, можно в одно «окно» перезакрепить не всю плеть, а ее половину или какую-то часть, а в следующее «окно» остальную часть плети, начиная с другого конца.

При этом важно проконтролировать и обеспечить удлинение каждой 50-метровой части плети на расчетную величину. Необходимо иметь ввиду, что при раскреплении плети на ее концах 50-метровые участки удлинятся на величины большие, чем Δl50= аl50Δl, а в середине на меньшую величину. Затем, когда торцы раскрепляемой рельсовой плети упрутся в торцы примыкающих закрепленных плетей, произойдет укорочение 50-метровых участков на концах плети. При этом удлинение на всех 50-метровых участках выравняется до расчетной величины на всем протяжении перезакрепляемой плети. Можно допустить отступление от необходимой величины А/, обеспечив при этом, чтобы фактическое удлинение плети А/ отличалось от расчетной величины не более, чем на ±2 мм. Если не произвести этого выравнивания, концевые участки окажутся закрепленными при высокой температуре, а средние — при прежней или недопустимо низкой.

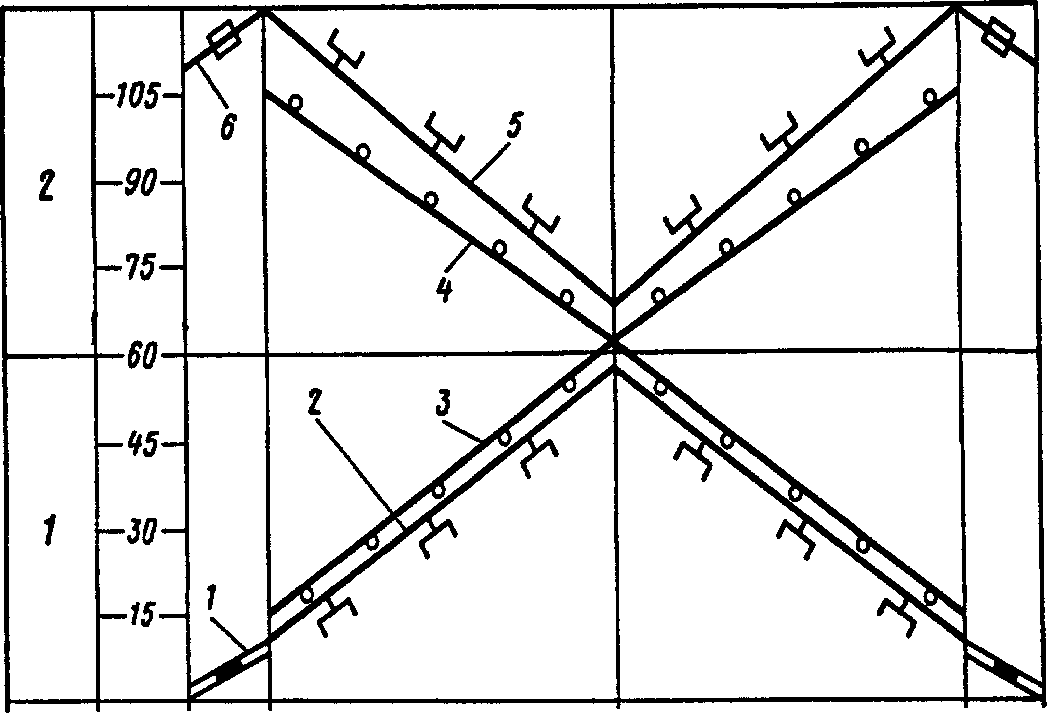

Для того, чтобы облегчить выравнивание, необходимо встряхнуть рельсовую плеть с помощью ударного разгоночного прибора. Рельсовую плеть встряхивают ударами рельсовой рубки (с катками и рукоятками) по анкеру, установленному заранее на головке рельса (рис. 8.36) на границе участков с недостаточным и избыточным удлинением. Удары направляют в сторону избыточных удлинений плети.

В книгу учета записывается новая температура закрепления, соответствующая фактическому ее изменению на Δt =Δl50/(al50) на каждом 50-метровом участке, или средняя температура на каждом пикете. Измерение температуры рельсов необходимо для контроля соответствия фактической температуры расчетной.

На промежуточном скреплении типа КБ перезакрепление может производиться без перерыва в движении поездов с выдачей предупреждений об ограничении скорости до 25 км/ч. В этом случае в накладках на концах удлиняющейся плети устанавливают вкладыши, которые по мере удлинения своевременно меняют на более короткие до полного их изъятия так, чтобы они не были зажаты между торцами плетей и чтобы не пришлось вырезать вкладыши с помощью газовой горелки.

Для уменьшения погонных сопротивлений с целью ускорения выравнивания относительных удлинений на каждой 50-метровой части плети, на каждой 15-й шпале на резиновые прокладки под рельсы устанавливают прокладки, снижающие сопротивление перемещению (полиэтиленовые или из другого материала с низким коэффициентом трения).

Перезакреплением можно назвать и принудительный ввод рельсовых плетей бесстыкового пути в оптимальную (желаемую) температуру закрепления. Принудительный ввод осуществляется созданием желаемых удлинений, соответствующих разнице предыдущей и новой температуры закрепления, с помощью искусственного нагрева рельсов, например, нагревательным устройством Зубова (Горьковская ж.д.) или растяжением их с помощью ГНУ При нагреве или силовом растяжении, как и в случае естественного нагрева, рельсовую плеть раскрепляют начиная с концов: заменяют рельсовую вставку или уравнительный рельс на укороченный по расчету, аналогичному приведенному выше.

Нагрев ведут начиная с середины раскрепленной полуплети или с одного из ее концов, если перезакрепляется сразу вся плеть. При нагреве трудность обычно заключается в обеспечении расчетного удлинения первой 50-метровой части рельсовой плети, так как остальная (ненагретая) часть плети находится на подкладках с прилипшими к подошве рельса прокладками и оказывает большое сопротивление продольным перемещениям. Чтобы сдвинуть ненагретую часть, приходится значительно перегревать первые 50 м и одновременно ударным разгоночным прибором встряхивать плеть, направляя удары в сторону конца, на котором должно произойти расчетное удлинение раскрепленной части плети. Когда произойдет желаемое удлинение плети, риски на подошве рельса займут расчетное положение. При продолжающемся подогреве эта 50-метровая часть плети немедленно закрепляется болтами на шпалах, а нагревательное устройство перемещается на следующий 50-метровый участок. Дальнейший процесс перезакрепления плети с подогревом обычно идет без особых проблем. Необходимо только следить, чтобы подошва удлиняемых нагревом рельсов не заклинивалась в подкладках, и прокладки оставались бы на подкладках до закрепления рельсов на шпалах болтами промежуточного скрепления.

В конце, последний 50-метровый участок плети, как и первый, следует держать подогретым (не давая ему остыть) до тех пор, пока не будут поставлены и закреплены не только болты промежуточного скрепления, но и стыковые болты с обеспечением нулевых зазоров. После прекращения нагрева под действием продольной растягивающей силы, возникший при охлаждении зазор раскроется на расчетную величину. Величина этого зазора будет зависеть от разницы температур и от погонных сопротивлений продольным перемещениям.

Натяжение с применением ГНУ раскрепленной плети или ее части (полуплети) также следует производить на бесстыковом пути, где щебеночный балласт уплотнен ДСП. Это требование в случае применения ГНУ следует считать более категорическим, чем в случае искусственного подогрева. В отличие от перезакрепления с искусственным подогревом, до установки ГНУ на примыкающем конце пути к растягиваемой плети необходимо создать анкерные участки, которые должны служить для восприятия создаваемых ГНУ продольных сил. На пути, не уплотненном динамическим стабилизатором (ДСП), Δt достаточно велико и анкерные участки окажутся настолько большими, что проведение такого технологического процесса станет нерациональным. Кроме того, что фронт и трудоемкость неоправданных работ на нестабилизированном пути весьма велики, на анкерном участке большой длины, начиная от конца, где крепятся захваты ГНУ, происходят большие продольные перемещения шпал в балласте. Эти перемещения влекут за собой перекос и кантование шпал, которые вызывают остаточные деформации во всех элементах промежуточных скреплений, что значительно сокращает сроки их службы. В связи с этим установленное предельное усилие F на одну рельсовую нить не должно превышать 700 кН, это означает, что с помощью ГНУ можно изменить температуру закрепления не более, чем на 30 °С.

Если участок пути, служащий анкером, уплотнен ДСП, т.е. погонное сопротивление r=12 кН/м, то его длина 1а при максимальной разнице Δt=30 °С составит:

Такое перемещение можно считать допустимым.

Если же путь стабилизирован, но балласт не уплотнен ДСП, то l = 100—120 м, а перемещение шпал λ= 18—20 мм, что уже много и нежелательно. На нестабилизированном пути l=200—250 м перемещение шпал λ=36—40 мм, что явно недопустимо. На смерзшемся балласте 1а и λ могут быть в 2 раза меньшими, чем на пути, уплотненном ДСП. Однако в мороз максимально возможная разница в температуре закрепления 30 °С чаще всего окажется недостаточной, чтобы обеспечить перезакрепление на температуру в пределах оптимального интервала.

В случае применения ГНУ также требуется применение ударного разгоночного прибора, чтобы сорвать подошву рельсов с прилипших прокладок и достичь на каждом 50-метровом участке расчетного удлинения, особенно на конце плети противоположном тому, где устанавливают ГНУ На концах также до снятия ГНУ следует установить минимальные, лучше нулевые зазоры.

Иногда возникает необходимость перезакрепить рельсовую плеть на ограниченном участке плети в ее середине. Это требуется тогда, когда в середине плети возникло местное увеличение продольной силы (растягивающей или сжимающей) из-за производства работ или из-за угона пути.

Наибольшее местное отступление от установленного температурного режима возникает при работе машины с подрезным ножом, например, ЩОМ-4. В начале работы происходит отклонение температуры закрепления на 15 °С в сторону ее повышения, а в конце — на 15 °С в сторону понижения. С учетом этого в ТУ-2000 (см. табл. 4.4) установлены допустимые отступления от температуры закрепления во время работы машин. Изменение температуры закрепления в сторону повышения не опасно и в процессе эксплуатации до наступления морозов практически исчезает в результате самоперераспределения вдоль рельсовой плети. Изменение же температуры закрепления в сторону ее понижения может вызвать выброс.

Если нарушены требования ТУ-2000 (табл. 4.4), то выброс может произойти в конце работы машины. Потеря устойчивости бесстыкового пути может произойти после работы машины, если требования таблицы 4.4 не нарушены, а температура рельсов возросла. Чтобы этого не произошло, в ТУ-2000 (см. табл. 4.5) даны длины ограниченных участков (от 60 до 150 м), на которых требуется произвести перезакрепление после работы щебнеочистительной машины с подрезным ножом.

Перезакрепление на ограниченном участке бесстыкового пути требуется производить при работах, связанных с восстановлением рельсовых плетей контактной сваркой. На угоняемом участке такое перезакрепление можно произвести только после прекращения процесса угона. При значительном угоне для ввода рельсовой плети в оптимальный интервал может потребоваться ее разрезка на части до 1000 м. Затем, после ликвидации причин угона и закрепления плетей при оптимальной температуре, следует возобновить их соединение сваркой.

На концевых 150 — 200-метровых участках при высокой температуре закрепления с целью предотвращения образования больших зазоров зимой может потребоваться перезакрепление плети на более низкую температуру в пределах оптимального интервала. При первоначальном закреплении плети во время высоких температур на ее конце в путь укладывают укороченный рельс (например, 12, 46 м) и в запасе нормальный (12, 50 м) рельс. При понижении температуры укорченный рельс на конце плети заменяют на нормальный, создавая при этом нулевой зазор.

Чтобы получить нулевые зазоры, перед сменой рельсов нужно осторожно раскреплять конец с остановкой до того момента, пока впритирку не станет возможным вставить новый рельс взамен укороченного, после чего сразу закрепляют стыковые болты с максимальной затяжкой.

Admin добавил 07.06.2011 в 13:31

Вы можете дополнить или изменить данную статью, нажав кнопку Редактор

| Часовой пояс GMT +3, время: 02:46 . |