- Способы разрешения конфликтных ситуаций

- Почему мы конфликтуем? На каком этапе общения рождается открытая конфронтация?

- Стратегии поведения в конфликте

- Конкуренция: акула. Как хищник при нападении

- Уклонение: черепаха. Побег в уютный панцирь

- Сотрудничество: лиса. Осторожность — наше все

- Улаживание: плюшевый мишка. Делайте, что хотите — только давайте жить дружно!

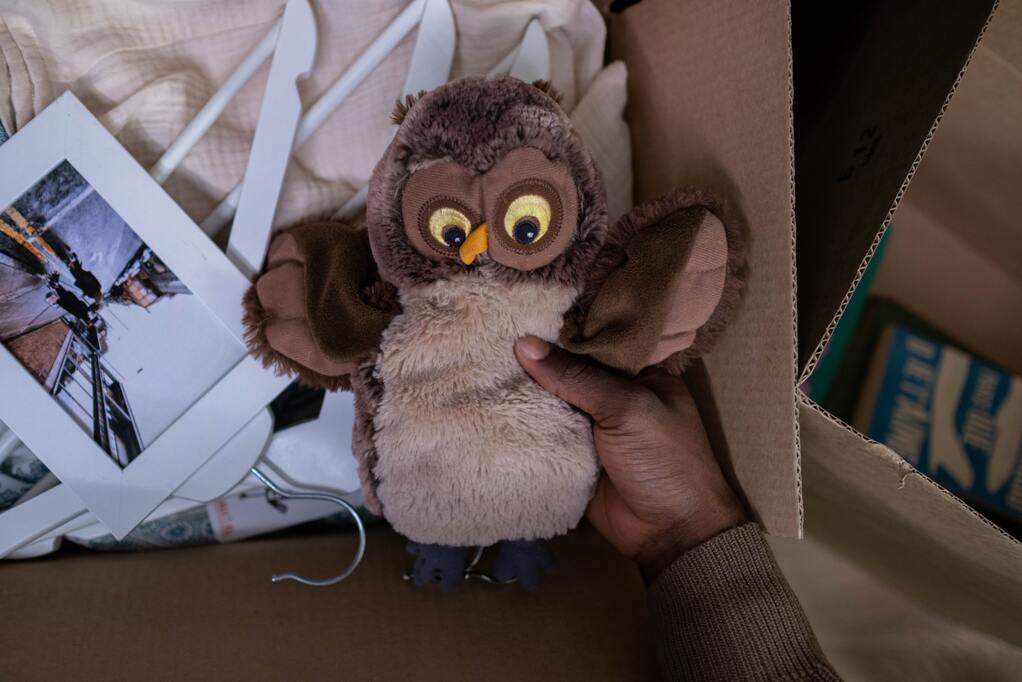

- Компромисс: сова. Любовь к здравомыслию

- Способы разрешения «медицинских конфликтов»

Способы разрешения конфликтных ситуаций

Почему мы конфликтуем? На каком этапе общения рождается открытая конфронтация?

Конфликт — это столкновение противоположно направленных интересов, ценностей, целей. Обычно он связан с отрицательными эмоциональными переживаниями, основан на эмоциях и личной неприязни.

Рассмотрим стандартную цепочку:

1. Установление контакта → 2. Ориентация в ситуации → 3. Обсуждение проблемы → 4. Принятие решения → 5. Выход из контакта. Открытый спор возникает при переходе от пункта 3 к пункту 4 — как правило, из-за того, что стороны не владеют психологическими техниками: не слушают друг друга и не умеют убеждать.

Конфликт выстраивается по простой формуле:

КС — это конфликтная ситуация (накопившиеся противоречия), И — инцидент (обстоятельства, повод), К — сам конфликт (открытое противостояние как следствие).

«Чтобы выйти из контакта, необходимо разрешить проблему: устранить ситуацию и исчерпать инцидент. Иначе выход не произойдет. Важно понимать, что сам инцидент — это своеобразная верхушка сорняка. Если ее сорвать и не устранить корень, все только усугубится».

Конфликт возникает в разных ситуациях из-за столкновения интересов. Например, поссорились вы со своим сотрудником из-за премии, с коллегой из другой школы из-за расхождения взглядов на воспитание, с администрацией из-за бюджета и т.д. Это все самый распространенный, межличностный тип.

Бывают еще противостояния групп (руководство и подчиненные, «лентяи» и «трудяги», консерваторы и изобретатели и т.д.) — это межгрупповой тип, самый разрушительный и интенсивный. Случаются и внутриличностные разногласия — например, из-за того, что уже собраны чемоданы для долгожданного семейного отпуска, но дела вдруг требуют присутствия на работе.

В конфликтах есть объекты (причины), субъекты (активные стороны), участники, косвенные участники. Их роли могут меняться. В конце концов каждая конфронтация оказывается деструктивной или конструктивной. Первый вариант не сулит ничего хорошего, а для конструктивного исхода необходимы адекватность восприятия ситуации, открытое общение и, конечно, создание атмосферы доверия, сотрудничества.

У каждого человека формируются привычные стратегия и тактика поведения в конфликтах. Чтобы лучше управлять происходящим, нужно идентифицировать свою стратегию и установки окружающих людей, корректировать свою тактику.

Стратегии поведения в конфликте

Конкуренция: акула. Как хищник при нападении

«+» возможность абсолютной победы, эффективность в экстремальных условиях

«-» возможность жесткого проигрыша, недолговечность результатов

Когда стратегия оправдана:

- опасная обстановка;

- «нечего терять»;

- ресурсы (власть) гарантируют победу;

- ставки крайне высоки;

- нужно продвинуть непопулярное, но верное решение;

- необходимо произвести впечатление на сторонних наблюдателей.

Тактические действия: контроль противника и его источников информации, постоянное давление всеми доступными средствами, обман, хитрость, провокации, нежелание вступать в диалог.

Каким личностям свойственна: властным, нетерпимым к инакомыслию, ретроградным, боящимся критики, боящимся сбора информации о себе, игнорирующим коллективное мнение.

Уклонение: черепаха. Побег в уютный панцирь

«+» демонстрация запущенности проблемы, компенсаторные факторы (сочувствие, помощь со стороны), экономия сил.

«-» демонстрация своей пассивно-страдальческой установки, усугубление положения из-за неразрешенного противоречия, распространение влияния ссоры на разные области жизни (вплоть до появления психосоматических заболеваний).

Когда стратегия оправдана:

- победа не имеет принципиального значения;

- важнее спокойствие и стабильность;

- важнее сохранить хорошие отношения;

- есть угроза более серьезного разногласия;

- понимание своей неправоты;

- безнадежность проблемы;

- незначительность проблемы;

- победа требует слишком больших затрат.

Тактические действия: демонстративный уход, отказ от силовых приемов, отказ от сбора фактов, отрицание остроты конфликта, медлительность в принятии решений.

Каким личностям свойственна: застенчивым, слишком восприимчивым к критике, склонным к позиции «авось обойдется», не умеющим управлять беседой.

Сотрудничество: лиса. Осторожность — наше все

«+» возможность справедливого исхода и равнозначного разделения благ

«-» зависимость от чужих уступок, растрата сил на ведение переговоров, возможность стать жертвой обмана в процессе торга, недолговечность решения проблемы.

Когда стратегия оправдана:

- обе стороны убедительны;

- дефицит времени;

- сотрудничество и директивный подход неэффективны;

- ресурсы оппонентов равны;

- нужно временное решение;

- победа не имеет принципиального значения;

- лучше получить что-то, чем все потерять.

Тактические действия: торг, обман, лесть, требование равного дележа.

Каким личностям свойственна: осторожным, нетерпимым к резкости, не любящим углубляться в детали.

Улаживание: плюшевый мишка. Делайте, что хотите — только давайте жить дружно!

«+» в некоторых случаях проблема решается сама собой благодаря дружеским отношениям.

«-» жертвование личными целями, доведение до ситуации самосохранения, неразрешенность проблемы.

Когда стратегия оправдана:

- победа не имеет принципиального значения;

- важнее сохранить хорошие отношения;

- нужно выиграть время;

- уступить — значит одержать моральную победу.

Тактические действия: соглашательство, демонстрация непритязательности, потакание, лесть.

Каким личностям свойственна: бесхребетным, угодливым, «мечта манипулятора».

Компромисс: сова. Любовь к здравомыслию

«+» проработка проблемы, возможность конструктивного разрешения конфликта

«-» затрата сил и времени для волевых решений и мудрого управления ситуацией (не воспользоваться слабостями «Черепахи» и «Плюшевого мишки», противопоставить поведению «Акулы» мирные средства)

Когда стратегия оправдана:

- взаимовыгодное решение крайне важно;

- длительные близкие отношения с другой стороной;

- достаточно времени для проработки проблемы;

- ресурсы оппонентов равны.

Тактические действия: сбор информации о проблеме и противнике, тщательный подсчет ресурсов, открытый диалог, критика «по делу», проявление своих талантов для оказания влияния, принятие разумных идей оппонента.

Каким личностям свойственна: инноваторам, не терпящим оскорблений, умеющим отбросить эмоции.

Источник

Способы разрешения «медицинских конфликтов»

За последние годы накал конфликтности во взаимоотношениях между врачами и пациентами неуклонно растет. Ситуация с пандемией COVID-19 «подлила масла в огонь», лишь ненадолго замедлив развитие конфликтогенности в особо острых условиях.

Зачастую исковое производство по спорам в связи с некачественным оказанием медицинских услуг не решает ситуацию кардинально, ведь пациенту все еще необходимо получить медицинскую помощь (или исправить неблагоприятные последствия лечения), а специфика таких дел с учетом времени на судебную экспертизу обусловливает длительность судебного процесса (в первой инстанции – год и больше). Далее следуют стадии обжалования, дополнительные и повторные экспертизы, после которых зачастую ни медучреждению, ни пациенту уже не хочется решать вопрос по существу, и проблема приобретает характер «остаточного принципа».

Как эффективно решать конфликты в медицине? Всегда ли суд или мирные переговоры – выход? Как завершить медицинский конфликт юридически? Попробуем разобраться.

По времени возникновения и разрешения медицинские конфликты можно условно разделить на несколько стадий.

Первая: возникновение конфликта. Например, пациент поругался с администратором клиники, с врачом в кабинете во время приема, активно выразил свое недовольство (пожаловался заведующему отделением, главврачу).

Чаще всего на этой стадии участие штатного юриста медучреждения минимально. Ситуация в целом не требует его контроля, однако, если ее не устранить, не завершить таким образом, чтобы это было понятно пациенту (например, пообещать разобраться с грубостью администратора и впоследствии довести до сведения пациента, что администратору сделано письменное замечание или объявлен выговор), конфликт может продолжиться в более серьезном формате.

Руководителям медицинских организаций (или их структурных подразделений) в конкретном вопросе поможет работа с пациентом в рамках бесконфликтных техник общения.

Такие техники помогут нивелировать недовольство и агрессию на начальной стадии, а также выяснить конкретику и истинный интерес пациента.

Вторая: рассмотрение претензии. После подачи письменной претензии в адрес медицинской организации спор (конфликт, недовольство) переходит в официальную юридическую плоскость. Во-первых, начинает исчисляться срок на направление ответа в соответствии со ст. 22 Закона о защите прав потребителей. Во-вторых, у медучреждения возникает обязанность провести врачебную комиссию в рамках организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности (см. п. 4.24 Приложения к приказу Минздравсоцразвития России от 5 мая 2012 г. № 502н) и составить соответствующий акт, с которым также может ознакомиться пациент.

В подавляющем большинстве случаев рассмотрение претензии, на которое отведено 10 дней, проходит кулуарно в кабинетах медучреждения, без привлечения пациента, а его итогом становится юридически выверенный письменный ответ со ссылками на нормы законов, порядков, стандартов и клинических рекомендаций (в меньшей степени), а чаще следует формальный отказ в удовлетворении претензии.

В этом случае медицинский конфликт, по сути, никак не решается, и стороны понимают, что вскоре последует суд. Любопытно, что многие медработники после получения письменной претензии не хотят общаться с пациентом и выяснять суть жалобы. В моей практике лишь двое из 10 главврачей сочли необходимым пообщаться лично с пациентом перед вручением письменного ответа на претензию либо в процессе его подготовки. А ведь именно на данном этапе медицинская организация может убедиться в верности выводов, соответствии медицинской документации реальной ситуации, понять истинные мотивы и цели пациентов, не говоря уже о том, что это впоследствии поможет юристу в суде более эффективно работать в рамках слушания дела.

Чтобы решить конфликт на данной стадии, необходимо обладать не только профессиональными медицинскими компетенциями, но и навыками бесконфликтного общения с пациентом. Зачастую уже на этой стадии к разрешению ситуации привлекают профессионального медиатора (особенно при наличии вины медучреждения либо других нарушений) либо штатного специалиста клиники, имеющего компетенции медиатора.

Третья: судебная стадия. Рассмотрение любого медицинского спора в суде – самая сложная, формализованная и, как правило, длительная и затратная процедура. Чаще всего ни пациенты, ни медучреждения не задумываются, во сколько им обойдется конкретный иск, полагая исчерпывающими расходы на адвоката (судебного юриста) и проведение судебной медицинской экспертизы. Однако в реальности расходы могут возрасти на порядок за счет сопутствующих судебных дел (оспаривание штрафов и результатов проверки по жалобам пациентов), неустойки и штрафов в рамках Закона о защите прав потребителей, репутационных потерь клиники (или конкретного врача).

При этом не всегда медицинский конфликт можно (и нужно) решать в рамках примирительных процедур, минуя судебную стадию рассмотрения дела. Особенно это касается сложных случаев, требующих высокой квалификации медицинских экспертов, либо если создается прецедент.

Процедура медиации как альтернативный способ урегулирования медицинских споров в РФ – инструмент довольно новый, но именно он в настоящее время «набирает силу» (см. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)») – вспомним закрытые суды в период действия ограничительных мер в 2020 г. При этом цена промедления в медицинских исках иногда сродни вопросу жизни и смерти, да и врачи не горят желанием проводить годы жизни в судах.

Обратиться за процедурой медицинской медиации можно как на стадии поступления первичной претензии пациента, так и уже во время нахождения иска на рассмотрении суда.

Запросов на проведение процедуры медиации в рамках исполнительного производства по медицинским делам нет.

Таким образом, полагаю, что обращаться к профессиональному медиатору для помощи в разрешении медицинского конфликта целесообразно, только если:

- обе стороны нацелены на конструктивный диалог;

- одна сторона готова обсуждать условия соглашения, а другая сомневается;

- основная цель – нахождение грамотного юридического выхода из конфликта – заключение медиативного соглашения, исключающего все варианты судебного развития ситуации в дальнейшем;

- преследуется побочная цель сохранить лояльность пациента к клинике, обратить внимание суда на недобросовестное поведение одной из сторон конфликта.

Безусловно, любой профессиональный медиатор, получивший соответствующие компетенции в рамках повышения квалификации и переподготовки, может организовать проведение процедуры медиации любого направления. Однако медицинская медиация имеет особенности – касающиеся, в частности, сохранения врачебной тайны, объема сведений, который необходимо (и достаточно) указать в соглашении, а также определения того, какие моменты из практики медицинских конфликтов стоит включать в текст соглашения (например, если есть острые вопросы сохранения репутации медучреждения).

В заключение отмечу три основных способа разрешения медицинских конфликтов: разрешение текущих споров в рамках формирования в медицинской организации бесконфликтной среды общения с пациентами; грамотная работа на стадии разрешения письменной претензии в рамках проведения досудебных и внесудебных процедур, включая медиацию; а также судебное рассмотрение медицинского дела. Отдать предпочтение, на мой взгляд, стоит альтернативным способам урегулирования спора, однако при всех их преимуществах иногда не стоит пренебрегать кардинальным путем разрешения конфликта в виде получения важного как для медицинской организации, так и для пациента судебного решения.

Источник