Разработка месторождений полезных ископаемых

Реклама

Содержание понятия разработки месторождений полезных ископаемых расширялось на протяжении нескольких тысячелетий и было связано с совершенствованием орудий труда и горных технологий, увеличением числа видов добываемых из недр Земли полезных ископаемых. Каждой стадии эволюции технологии разработки месторождений полезных ископаемых соответствовали принципиальные нововведения.

В каменном веке наряду с поверхностными выработками типа ям, траншей, канав, рвов появляются подземные копи, вскрытые штольнями, вертикальными, наклонными стволами и комбинацией этих выработок. Начинают применяться разработка с помощью камер, разведочные выработки, огневой метод ведения работ на открытых разработках, а возможно и в подземных условиях, клиновой метод ведения работ, водоотлив, закладка выработок пустой породой, сводчатая кровля и поддержание кровли на целиках, проветривание за счёт естественной тяги.

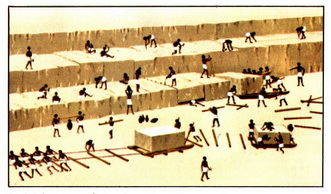

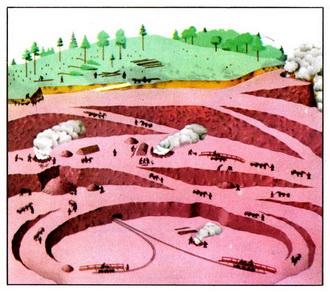

На этой стадии возникают горные работы по извлечению крупных каменных монолитов для изготовления строительных блоков, обелисков, мегалитов, астрономических ориентиров и т.п. Крупномасштабные открытые разработки крепких известняков и песчаников в связи со строительством пирамид велись в Древнем Египте (рис. 1).

Для отделения от массива блока геометрически правильной формы по заранее размеченной поверхности прочнейшими каменными шарами, а затем металлическими долотами выдалбливались канавки и вертикальные углубления под деревянные клинья, которые затем обильно поливали водой. Набухая, клинья отрывали монолит от массива. Обработка монолита в блок правильной формы велась на месте добычи. Необходимость перевозки крупных блоков дала толчок зарождению средств карьерного транспорта — катучих барабанов и двухполозных салазок, перемещаемых по каткам. Наряду с масштабной добычей каменных материалов с 6-5-го тысячелетия до н.э. ведется разработка россыпей с улавливанием золотого песка с помощью расстеленных шкур животных, а также примитивная добыча нефти, битума из открытых естественных ёмкостей.

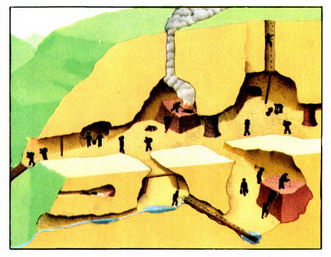

Формируется облик древней рудной шахты (рис. 2), система горных выработок, которой повторяет причудливую конфигурацию рудной залежи (линз, жил, штоков, пластов и т.п.).

В массовом порядке осуществляется искусственное ослабление прочности массива горных пород в подземных условиях путём «пожога» (костёр у забоя) и резкого охлаждения водой разогретых пород, что приводило к растрескиванию массива. Для отвода дыма пробиваются или устраиваются в стволах специальные «дымоходы». Увеличение протяжённости горных выработок и времени их поддержания привело к зарождению приёмов управления устойчивостью выработок с помощью деревянной крепи, сухой кладки из камня и оставлению породных целиков. На ряде шахт ведётся удаление подземных вод путём вычерпывания их кожаными или плетёными вёдрами, бадьями, устройством естественного стока по выработкам, применением т.н. архимедова винта. Для освещения рабочих мест применяют лучины и масляные светильники. Как и прежде, используется исключительно ручной труд на всех процессах разработки.

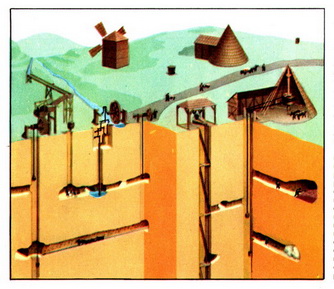

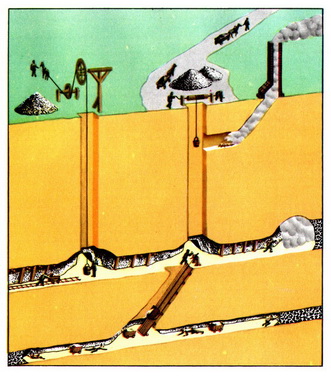

Общая конфигурация горных выработок шахты принимает архитектурно выдержанный облик. Горное предприятие характеризуется продуманным сочетанием грузопотоков с системой проветривания и водоотлива. Совершенствуется система шахтного подъёма с помощью тягловой силы животных или водяного колеса. Впервые для отбойки пород применяются порохострельные работы (15 век). С увеличением подземной добычи угля (рис. 4) и углублением шахт устанавливается факт наличия в рудничном воздухе метана (1555); внезапные взрывы газовых скоплений в шахтах (фиксируются с 1621) послужили основанием для изучения рудничного воздуха с целью безопасного ведения горных работ.

Возникает подземная разработка залежей каменной соли посредством выработок больших сечений (камер).

С конца 19 — начала 20 веков определяющую роль в развитии отбойки играют новые взрывчатые вещества. Комплекс буровзрывных работ широко внедряется при разработке твёрдых полезных ископаемых. Возрастают объёмы открытой разработки и производственные мощности карьеров, чему способствует внедрение скважинной взрывной отбойки и, главное, экскаваторов; гужевой карьерный транспорт вытесняется железнодорожным. Для отработки рудных залежей, уходящих с поверхности на большие глубины, применяется открыто-подземный способ. При разработке россыпей внедряются драги. Научное обоснование получает ряд элементов подземной разработки месторождений полезных ископаемых в основном в области буровзрывных работ, управления горным давлением и проветривания. Происходит отделение металлургического производства (в организационном отношении) от рудной базы. Горно-металлургические центры формируются на больших территориях (например, юг России) и включают помимо рудной также каменноугольную базу.

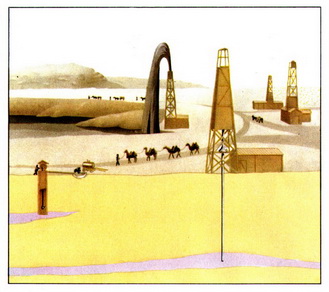

Одним из главных объектов разработки становятся нефтяные месторождения (рис. 6), на которых в больших масштабах с помощью паровых (а позднее электрических) установок бурятся скважины фонтанной добычи и самоизливающие.

На стадии комплексной механизации и автоматизации горного производства в период научно-технической революции (с 60-х гг. 20 в.) происходит техническое перевооружение шахт, карьеров и промыслов (нефтяных и газовых) на основе мощной техники и автоматизации ряда процессов, направленное на улучшение условий труда, повышение его производительности, комплексное освоение недр и охрану окружающей среды. Получает развитие разработка залежей нефти и газа под морских дном, прибрежных россыпей. Расширяются объёмы скважинных методов добычи твёрдых полезных ископаемых с использованием физико-химических методов, зарождается горная биотехнология (см. Бактериальное выщелачивание). Добыча нефти ведётся с применением заводнения и теплового воздействия на пласты. Нефтяные и газовые промыслы превращаются в полностью автоматизированные предприятия. Открытым способом добываются тяжёлые нефти и битумы. Расширяется шахтная добыча нефтей, месторождения которых отработаны скважинами. Горные предприятия перерастают в горнопромышленные комплексы с законченным циклом первичной переработки минерального сырья и выпуском нескольких видов минеральной продукции. Отдельные карьеры достигают, по существу, шахтных глубин, а наиболее глубокие горизонты шахт — отметок, обычных для скважинной добычи. Это выдвигает необходимость создания комбинированных способов и технологий разработки месторождений полезных ископаемых. При подземной разработке месторождений полезных ископаемых основной объём руд добывают с помощью буровзрывных работ и самоходных горных машин (т.е. на пневмоколёсном или, реже, гусеничном ходу с дизельным, электрическим и пневматическим приводом). При подземной разработке угля и калийных солей основное применение имеет механическая отбойка — комбайны, комплексы с передвижной механизированной крепью и конвейеры.

Открытым способом в мире добывается около 60% металлических (около 50% извлекаемого металла) руд, 85% неметаллических руд, около 100% нерудных полезных ископаемых и около 35% угля. Подземный способ разработки применяется преимущественно для полезных ископаемых, залегающих на больших глубинах, а также в густонаселённых районах, при наличии ценных ландшафтов и т.п. Возрастают объёмы добычи нефти в водах Мирового океана (около 30% всей добычи).

Перспективы разработки месторождений полезных ископаемых связаны с безлюдной выемкой, утилизацией всех извлекаемых из недр минеральных компонентов и промышленным использованием образуемых подземных полостей (см. Комплексное освоение недр).

Источник

Способы разработки месторождений полезных ископаемых их краткая характеристика

24.2. Общая характеристика способов разработки месторождений

В зависимости от условий залегания месторождений и мощности залежей их разработку осуществляют открытым, подземным и комбинированным способами.

При открытом способе разработки полезное ископаемое добывают из недр при использовании открытых горных выработок, которые примыкают непосредственно к земной поверхности и имеют незамкнутый контур поперечного сечения (в отличие от подземных горных выработок). Добывание полезных ископаемых открытым способом осуществляется карьерами, представляющими собой совокупность горных выработок, предназначенных для разработки месторождений. Под термином «карьер» понимают также и горное предприятие, ведущее добычу полезного ископаемого открытым способом.

Горные предприятия, разрабатывающие открытым способом месторождения угля, называют разрезами, а россыпи — приисками.

При подземном способе разработки полезное ископаемое добывают из недр посредством сооружения специальных подземных выработок. Добыча подземным способом осуществляется шахтой — самостоятельной производственной единицей, входящей в состав горного предприятия, например рудника, имеющего единое административно-техническое управление. Под термином «шахта» иногда понимают горную выработку, но тогда правильнее ее называть стволом шахты.

При комбинированном способе разработки верхняя часть месторождения отрабатывается открытым способом, а нижняя — подземным.

Открытый способ разработки отличается, прежде всего, большой возможностью в применении мощной техники для отбойки, погрузки и транспортирования горной массы, что позволяет обеспечить высокую производительность труда и низкую себестоимость добычи полезного ископаемого. Важное значение имеет и более полное извлечение при этом способе полезного ископаемого, а также лучшие по сравнению с подземным способом санитарно-гигиенические условия труда для горнорабочих. Все это способствует во все расширяющихся масштабах использовать открытый способ разработки месторождений. Основным препятствием для его повсеместного применения является большая глубина залегания рудных тел от поверхности или малая их мощность, при которой доступ к полезному ископаемому может быть обеспечен только после удаления большого количества вмещающих пород.

Основные недостатки открытого способа разработки сводятся в основном к необходимости выемки, перемещения и складирования в отвалы больших объемов пустых пород, для размещения которых требуются значительные площади, что приводит в отдельных районах к потерям плодородных земель.

В карьерах большой глубины создаются трудности в удалении газов и пыли после взрывных работ, что ухудшает санитарно-гигиенические условия труда горнорабочих и загрязняет окружающую среду. Существующие инженерные методы газо- и пылеподавления при производстве массовых взрывов на карьерах пока отличаются малой эффективностью. Определенное влияние на эффективность открытой разработки оказывают климатические и атмосферные условия.

Следует, однако, указать, что отмеченные достоинства открытого способа разработки во многих случаях преобладают над недостатками, что определяет его перспективность.

Подземным способом разрабатывают месторождения различных полезных ископаемых на разных глубинах: от 15—20 м при разработке россыпей длиной до 3—4 км при разработке золоторудных залежей. Большая толща пород, покрывающих месторождения, сложный рельеф земной поверхности, суровые климатические условия — вот те основные факторы, которые являются решающими при выборе подземного способа разработки.

При этом способе разработки имеются технические возможности для значительного уменьшения выбросов газов и пыли в окружающую среду. Кроме того, объемы перемещаемых пустых пород незначительны по сравнению с открытым способом разработки, что требует небольших площадей для их размещения. Во многих случаях подземная разработка позволяет полностью сохранить поверхность.

К недостаткам подземного способа разработки следует отнести большую, чем при открытом способе, опасность работ, меньшую возможность для применения мощной высокопроизводительной техники, более низкие показатели извлечения.

Комбинированный способ применяют при разработке, как правило, мощных крутых глубоко залегающих месторождений, перекрытых сравнительно небольшой толщей наносов. Так как этот способ включает открытую и подземную разработку, то ему присущи их достоинства и не^эстатки.

Стремясь использовать основные преимущества открытого способа разработки и устранить его недостатки, связанные прежде всего с транспортированием вскрышных пород, в определенных условиях его сочетают с подземной откаткой.

Выбор способа разработки, как правило, производят методом технико-экономического сравнения производственных рас-ходов по открытому и подземному способам и предпочтение отдают тому, при котором обеспечивается минимальная стоимость добычи (или концентрата).

Иногда выбор способа разработки решается без каких-либо расчетов ввиду явного преимущества одного из этих способов.

Источник