Основы разработки газовых месторождений.

Под разработкой газового месторождения понимается управление процессом движения газа в пласте к добывающим скважинам при помощи определенной системы размещения установленного числа скважин на площади, порядка и темпа ввода их в эксплуатацию, поддержания намеченного режима их работы, регулирования баланса пластовой энергии.

Основное требование к системе разработки — обеспечение минимума затрат на добычу заданных объемов газа при заданной системе степени надежности и соблюдении норм охраны недр. Достижение этих условий осуществляется на стадии проектирования системы разработки оптимальным выбором и учетом всех ее элементов, основными из которых являются:

— режим разработки залежи;

— схема размещения скважин;

— технологический режим эксплуатации скважин и их конструкция;

— схема сбора и подготовки газа.

Особенностью разработки газовых месторождений в том, что разработка месторождений фактически начинают до составления проекта разработки (это связано с тем, что ряд характеристик месторождения невозможно получить на стадии разведки, а также по экономическим соображениям — высокой стоимостью разведки газовых месторождений).

Разработка газовых месторождений осуществляется в два этапа:

— на первом этапе проводят опытно-промышленную эксплуатацию месторождения;

— на втором этапе осуществляют промышленную разработку по проекту, составленному на основе достаточно полных и достоверных данных опытно-промышленной разработки.

Основной метод добычи газа и газового конденсата — фонтанный, т.к газ в продуктивном пласте обладает достаточно большой энергией, обеспечивающей его перемещение по капиллярным каналам пласта к забоям газовых скважин.

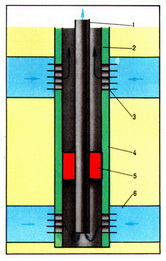

Оборудование устья и забоя газовых скважин, а также конструкция газовой скважины практически аналогичны нефтяным скважинам.

При добыче газа главное — защита обсадных труб и оборудования от агрессивного воздействия сероводорода и углекислого газа, которое способствует развитию коррозии труб и оборудования. Наибольшее применение в практике эксплуатации газовых скважин нашли ингибиторы, т. е вещества, при введении которых в коррозионную среду скорость коррозии значительно снижается или коррозия полностью прекращается.

Сайклинг-процесс— способ разработки газоконденсатных месторождений с поддержанием пластового давления посредством обратной закачки газа в продуктивный горизонт. При этом используется газ, добываемый на данном месторождении (а в случае необходимости- из других месторождений), после извлечения из него высококипящих углеводородов (С5+В). Поддержание пластового давления препятствует происходящему вследствие ретроградной конденсации (см. Ретроградные явления) выделению в продуктивном горизонте из пластового газа высококипящих углеводородов, образующих газовый конденсат (который в противном случае является практически потерянным).

Сайклинг-процесс применяется в случае, когда имеется возможность консервации запасов газа данного месторождения в течение определённого времени. В зависимости от соотношения объёмов закачиваемого и добытого газов различают полный и частичный сайклинг-процесс. В первом случае в пласт закачивают весь добываемый на месторождении газ после извлечения из него углеводородов С5+В. Вследствие этого объёмы добычи газа, приведённые к пластовым условиям, превышают объёмы его закачки в пласт (в аналогичных условиях), поддерживать начальное пластовое давление не удаётся и оно снижается на 3-7%. Поэтому если давление начала конденсации пластовой смеси примерно равно начальному пластовому давлению в залежи, то в продуктивном пласте происходит частичная конденсация высококипящих углеводородов. Прогнозный коэффициент извлечения конденсата из пласта при полном сайклинг-процессе достигает 70-80% (см. также Конденсатоотдача). Для поддержания пластового давления на начальном уровне уменьшение объёма закачиваемого газа компенсируют за счёт привлечения газа из других месторождений. При частичном сайклинг-процессе в пласт закачивают часть добываемого газа (после извлечения из него высококипящих углеводородов). Соотношение объёмов (приведённых к пластовым условиям) закачанного и отобранного газов составляет 60-85%. В этом случае снижение пластового давления может достигать 40% от начального, однако большая часть высококипящих углеводородов остаётся в пластовом газе. Прогнозный коэффициент извлечения конденсата при частичном сайклинг-процессе 60-70%.

Полный и частичный сайклинг-процессы могут проводиться сразу после ввода месторождения в эксплуатацию, а также в случае разработки его в течение некоторого времени в режиме истощения. Однако чем позже начинается реализация сайклинг-процесса, тем ниже коэффициент конденсатоотдачи пласта. Целесообразность применения сайклинг-процесса определяется экономической эффективностью, достигаемой за счёт дополнительной добычи конденсата (по сравнению с разработкой месторождения в режиме истощения). Как правило, сайклинг-процесс осуществляется на месторождениях с начальным содержанием конденсата в пластовом газе свыше 200 г/м 3 . Эффективность применения сайклинг-процесса определяется также степенью изменения проницаемости продуктивного горизонта по вертикали. Для месторождений с высокой степенью неоднородности пласта-коллектора сайклинг-процесс может оказаться малоэффективным даже при большом содержании конденсата в газе.

Полный сайклинг-процесс рекомендуется применять на месторождениях, пластовые смеси которых имеют крутые изотермы пластовых потерь конденсата (строятся по результатам исследований процесса дифференциальной конденсации). В этом случае даже небольшое (на 10-15%) снижение пластового давления приводит к значительным потерям конденсата в пласте (до 50% от начальных запасов). Частичный сайклинг-процесс осуществляется на месторождениях, пластовые смеси которых имеют пологие кривые изотерм пластовых потерь конденсата; тогда при снижении пластового давления на 30-40% от начального из пластового газа выделяется до 20% конденсата (от его начальных запасов), а оставшийся в пластовом газе конденсат извлекается вместе с газом на поверхность. Выпавший ранее в продуктивном горизонте конденсат может быть частично извлечён из пласта за счёт его испарения при прохождении над ним свежих порций газа, нагнетаемого в пласт. Выбор варианта сайклинг-процесса, в т.ч. и соотношения объёмов закачанного и отобранного газов, проводится в результате технико-экономических расчётов, учитывающих также особенности месторождения, потребности данного региона в природном газе и конденсате. При осуществлении сайклинг-процесса для увеличения коэффициента охвата пласта нагнетаемым газом эксплуатационные и нагнетательные скважины размещают, как правило, в виде кольцевых батарей, расположенных на максимально большом расстоянии друг от друга. Т.к. приёмистость нагнетательных скважин зачастую превышает производительность эксплуатационных, число нагнетательных скважин на месторождении в 1,5-3 раза меньше числа эксплуатационных.

Стадии разработки залежи.

При разработке нефтяной залежи выделяют четыре стадии:

I — нарастающая добыча нефти;

II- стабилизация добычи нефти;

III — падающая добыча нефти;

IV — поздняя стадия эксплуатации залежи.

На первой стадиинарастание объемов добычи нефти обеспечивается в основном введением в разработку новых эксплуатационных скважин в условиях высоких пластовых давлений. Способ добычи нефти в этот период фонтанный, обводненность отсутствует. Продолжительность I стадии составляет около 4-6 лет.

Вторая стадия— стабилизация нефтедобычи — начинается после разбуривания основного фонда скважин. В этот период добыча нефти сначала несколько нарастает, а затем начинает медленно снижаться. Увеличение добычи нефти достигается:

1) сгущением сетки скважин; 2) увеличением нагнетания воды или газа в пласт для поддержания пластового давления; 3) проведение работ по воздействию на призабойные зоны скважин и по повышению проницаемости пласта и др.

Обводненность продукции может достигать 50 %. Продолжительность II стадии составляет около 5-7 лет.

Третья стадия— падающая добыча нефти — характеризуется снижением нефтедобычи, увеличением обводненности продукции скважин и большим падением пластового давления. В этот период все скважины работают на механизированных способах добычи. Этот этап заканчивается при достижении 80 — 90 % обводненности.

Четвертая стадия— поздняя стадия эксплуатации залежи -характеризуется сравнительно низкими объемами отбора нефти и большими отборами воды. Обводненность продукции достигает 90-95 % и более. Этот период является самым длительным и продолжается 15-20 лет.

Общая продолжительность разработки любого нефтяного месторождения составляет от начала до конечной рентабельности 40-50 лет.

На рис.43 показаны стадии разработки нефтяных месторождений.

Рис.43 Стадии разработки нефтяных месторождений.

Наиболее крупные месторождения нефти нашего региона-Удмуртской Республики (Чутырско-Киенгопское, Мишкинское, Ельниковское) и Пермского края — Кокуйское, Батырбайское, Павловское, Баклановское, Осинское, Уньвинское, Сибирское находятся на 3-ей или 4-ой стадии разработки.

При разработке газовых и газоконденсатных месторождений выделяются стадии:

I — нарастающая добыча газа;

II- постоянная добыча газа;

III- падающая добыча газа.

Для того чтобы избежать консервации значительных материальных ресурсов разработка газовых месторождений начинается еще во время разбуривания и обустройства. По мере ввода в эксплуатацию новых скважин, пунктов сбора, компрессорных станций, газопроводов добыча из месторождения возрастает. Поэтому стадию, совпадающую с разбуриванием и обустройством месторождения, называют стадией нарастающей добычи.

После ввода в эксплуатацию всех мощностей по добыче газа, которые определены технико-экономической целесообразностью, наступает стадия постоянной добычи. Из крупных месторождений за этот период отбирается более 60 % запасов газа.

По мере истощения запасов газа и пластовой энергии дебиты скважин снижаются, выводятся из эксплуатации обводненные скважины, добыча газа из месторождения уменьшается. Эту стадию разработки называют стадией падающей добычи. Она продолжается до снижения отборов газа ниже рентабельного уровня.

Такие стадии добычи газа характерны для крупных месторождений, при разработке средних по запасам месторождений стадия постоянной добычи газа часто отсутствует, а при разработке незначительных по запасам газовых и газоконденсатных месторождений отсутствуют стадии нарастающей и постоянной добычи газа.

Что касается гигантских газовых месторождений нашей страны (Уренгойское, Медвежье, Ямбургское), то они вступили в этап падающей добычи.

Источник

Разработка газовых месторождений

Под системой разработки газовых месторождений понимают размещение на площади газоносности и структуре необходимого числа эксплуатационных наблюдательных и пьезометрических скважин и соблюдением порядка ввода их в эксплуатацию и поддержанием допустимых технологических режимов эксплуатации скважин. Добываемый природный газ на поверхности подвергается промысловой обработке. Для этого применяется соответствующая система обустройства промысла. Система разработки газовых месторождений и обустройство промысла должны обеспечить заданный уровень добычи газа и целевых компонентов с оптимальными технико-экономическими показателями и коэффициентом газоотдачи при соблюдении условий охраны недр и окружающей среды (если месторождение содержит несколько залежей, то задаваемый уровень добычи газа из каждой находится в результате решения задачи оптимального распределения отбора газа по отдельным залежам данного месторождения, отбор газа из которого определяется на основании оптимизации уровней добычи по месторождениям рассматриваемой газоносной провинции).

Реклама

рк(t) — pc2(t) = Aq(t)+Bq2(t),

где рк(t) — пластовое давление в районе данной скважины в момент времени t;

pc(t) — забойное давление в скважине на тот же момент времени;

А и В — коэффициент фильтрационных сопротивлений;

q(t) — дебит скважины в момент времени t, приведённый к атмосферному давлению и пластовой температуре.

Другая отличительная особенность притока газа к скважине — искривление линий тока вследствие несовершенства скважины по характеру вскрытия пласта, а если скважина частично вскрывает продуктивный пласт, — то и вследствие несовершенства скважины по степени вскрытия. К особенностям притока газа к скважине относятся также значительные потери давления в призабойной зоне пласта. По мере падения пластового давления в районе скважины происходит деформация продуктивного коллектора. Проницаемость призабойной зоны уменьшается, продуктивная характеристика скважины (см. Продуктивность скважин) ухудшается. В случае расположения скважины в слабосцементированном коллекторе происходит разрушение последнего, на забое скважины образуется песчаная пробка. В процессе добычи газа чаще всего наблюдается осушка призабойной зоны пласта. Профиль притока газа к скважине вдоль вскрытой части пласта зависит от изменения коллекторских свойств продуктивного пласта по вертикали. Определяется он также глубиной спуска насосно-компрессорных труб, по которым газ подаётся на поверхность. Степень дренирования продуктивного пласта по вертикали в значительной мере предопределяет избирательное поступление воды в газовую залежь и преждевременное обводнение эксплуатационных скважин. При относительной однородности пласта-коллектора и наличии подошвенной воды обводнение эксплуатационных скважин происходит за счёт явления конусообразования, подтягивания к скважине подошвенной воды.

Работа газовых скважин регламентируется технологическим режимом эксплуатации, обеспечивающим охрану недр, окружающей среды и безаварийную эксплуатацию скважин.

Для средних, крупных и уникальных по запасам газовых месторождений, являющихся источником дальнего газоснабжения, характерны периоды разработки: нарастающей, постоянной и падающей добычи газа (небольшие по запасам залежи часто сразу разрабатываются при падающей добыче или при нарастающей и падающей добыче; см. также Истощение газовой залежи). В период нарастающей добычи газа проводятся разбуривание месторождения эксплуатационными скважинами, обустройство промысла, строительство и ввод в эксплуатацию одного или нескольких магистральгых газопроводов и линейных компрессорных станций (в ряде случаев период включает опытно-промышленную эксплуатацию месторождения, при которой наряду с добычей газа осуществляется доразведка месторождения, уточнение большинства исходных геолого-промысловых параметров). Период характеризуется высокими дебитами скважин, а также высокими давлениями на устьях, позволяющими без использования компрессорных станций осуществлять сбор, обработку и подачу газа в магистральный газопровод (продолжительность периода на разрабатываемых отечественных месторождениях от 1 до 13 лет; перспективно его сокращение). В период постоянной добычи (характеризуется наиболее благоприятными технико-экономическими показателями разработки месторождения) отбираются основные запасы газа из месторождения. При этом продолжается разбуривание месторождения, обустройство промысла, вводятся в эксплуатацию дожимные компрессорные станции. К концу периода накопленный отбор газа доходит до 60-70% от его начальных запасов в пласте (продолжительность периода от нескольких до десяти и более лет).

Период падающей добычи газа характеризуется снижением (во времени) дебитов скважин, пластовых, забойных и устьевых давлений, уменьшением эксплуатационного фонда скважин вследствие, например, их обводнения (в ряде случаев в это время осуществляется дальнейшее разбуривание месторождения, например Шебелинское месторождение; наблюдается увеличение пластового давления вследствие активного проявления водонапорного режима — Майское месторождение). Ухудшаются условия добычи газа и технико-экономические показатели разработки месторождения. В этот период необходимо внедрение методов повышения компонентоотдачи пласта (см. Газоотдача). Интенсификация добычи газа из обводняющихся скважин приводит к замедлению падения отбора газа из месторождения в целом (Битковское месторождение). На завершающей стадии периода падающей добычи осуществляется переориентация газового промысла на снабжение газом местных потребителей. Период завершается (продолжительность периода от нескольких лет до 10-20 лет), когда использование добываемого газа потребителем становится менее эффективным по сравнению с применением замыкающего топлива (каменного угля) или вследствие обводнения всего фонда эксплуатационных скважин (Майское месторождение); при этом добывается от 20-40% (на крупных по запасам месторождениях) до 90% и более от извлекаемых запасов газа (на малых месторождениях). Различают также периоды бескомпрессорной и компрессорной эксплуатации месторождения.

Эффективность разработки газовых месторождений во многом определяется схемой размещения скважин на площади газоносности и на структуре (газовая залежь, как правило, представляет собой единую газодинамическую систему с водоносным бассейном), которая обосновывается на основании газогидродинамических и технико-экономических расчётов. Различают следующие схемы размещения скважин на площади газоносности: равномерное размещение по квадратной или треугольной сетке (рис. 1), в виде цепочек (рис. 2), размещение скважин в центральной (сводовой) части залежи (рис. 3), неравномерное размещение скважин на площади газоносности (рис. 4), кустовое размещение скважин.

Первая рекомендуется при разработке месторождений в условиях газового режима и значительной однородности продуктивного пласта по коллекторским свойствам. Размещение скважин в виде цепочки применяется в случае разработки месторождений, сильно вытянутых в плане (Султангуловское и Вуктыльское месторождения), а также на некоторых подземных газохранилищах; в сводовой части залежи — при повышенной продуктивности сводовых частей залежи, отсутствии контурных вод (например, Северо-Ставропольское, Газлинское, Шебелинское месторождения). Наиболее распространено неравномерное размещение скважин на площади газоносности. Это объясняется тем, что разведочные скважины, переводимые со временем в разряд эксплуатационных, искажают принимаемую к реализации систему размещения. Кроме того, значительный период времени продолжается бурение эксплуатационных скважин, т.е. до окончания разбуривания размещение скважин в значительной мере является неравномерным. Наличие населённых пунктов, сельскохозяйственных угодий, заповедных зон и др. также влияет на сетку, по которой располагаются эксплуатационные скважины. На газовых месторождениях севера Тюменской области применяют кустовое размещение скважин на площади газоносности. Кусты скважин размещаются в сводовой части месторождения. Куст составляют 4-5 эксплуатационных и 1 наблюдательная (геофизическая) скважины, расположенные в 50-70 м друг от друга, расстояние между кустами 1,5-2 км. Такая система размещения скважин обусловлена главным образом требованиями ускоренного освоения месторождений, сокращения капиталовложений и протяжённости промысловых коммуникаций (применяется также при освоении газовых и нефтяных месторождений континентального шельфа).

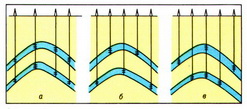

Однако в случае концентрированной системы размещения скважин достигаются меньшие значения коэффициента газоотдачи пласта вследствие неполного охвата дренированием периферийных зон, линз и выклинивающихся коллекторов. Кроме того, в этом случае формируются более глубокие региональные депрессионные воронки, а, следовательно, сокращается продолжительность периода бескомпрессорной добычи газа, возрастает мощность дожимных компрессорных станций. В связи с тем, что многие газовые месторождения представляют собой совокупность залежей, т.е. являются многопластовыми, необходимо также оптимальное размещение скважин на структуре (при большом этаже газоносности в пределах одной залежи также выделяют несколько объектов эксплуатации, например на Оренбургском месторождении 3 объекта эксплуатации основной залежи). При наличии непроницаемых перемычек между продуктивными горизонтами месторождение представляет собой совокупность разобщённых залежей. В этих случаях могут реализовываться единая, раздельная или комбинированная (совместно-раздельная) сетки скважин (рис. 5).

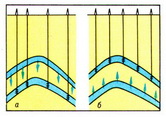

На многопластовых месторождениях при наличии газодинамической связи между пластами на каждый пласт может буриться своя сетка скважин (допустимо также использование совместной, совместно-раздельной и комбинированной сетки скважин), кроме того, месторождение может разрабатываться одной сеткой скважин, пробуренных на нижний или только на верхний пласт (рис. 7).

Например, в случае высокой продуктивности скважин, пробуренных на нижний пласт, целесообразным является бурение эксплуатационных скважин только на этот горизонт. Тогда верхний пласт будет отрабатываться за счёт перетока газа в нижний пласт вследствие значительной площади контакта между горизонтами даже в случае слабопроницаемой перемычки между пластами.

Составные части теории разработки газовых месторождений — теории анализа, прогнозирования, оптимизации и регулирования разработки газовых месторождений. На основе методов теории анализа решаются обратные задачи по уточнению параметров газоносного и водоносного пластов, запасов газа, продуктивных характеристик скважин по фактическим данным разработки месторождения. Прогнозирование показателей разработки осуществляется с использованием комплексной геолого-математической модели газовой залежи или месторождения. В качестве критерия оптимальности используется показатель максимума народно-хозяйственного эффекта. Перспективным направлением в теории разработки газовых месторождений является внедрение технологий активного воздействия на процессы, протекающие в продуктивных пластах при добыче газа (с целью повышения конечного коэффициента газоотдачи пласта). По этой методологии в случае газового режима целесообразным является регулирование разработки газовых месторождений посредством перераспределения заданного отбора газа между скважинами с целью достижения максимального коэффициента газоотдачи пласта. При разработке месторождений с аномально высоким пластовым давлением (в этом случае низкий коэффициент газоотдачи может быть следствием деформационных процессов и соответственно раннего снижения дебитов скважин до нерентабельного уровня) целесообразной считается вначале разработка в режиме истощения пластовой энергии. Затем в течение определённого времени пластовое давление может поддерживаться на неизменном уровне (например, посредством закачки воды). В этот период отбирается значительная часть запасов газа без деформации продуктивного коллектора. После этого вновь осуществляется разработка месторождения в режиме истощения. Снижение давления в области газоносности вызывает уменьшение давления в обводнённой зоне пласта. При определённых условиях защемлённый газ перетекает в необводнённую часть пласта, конечный коэффициент газоотдачи повышается. При водонапорном режиме традиционная технология предусматривала снижение дебитов скважин при появлении признаков обводнения, проведение ремонтно-изоляционных работ (РИР) при прогрессирующем поступлении воды вместе с газом и вывод обводнившейся скважины из фонда эксплуатационных. Технология активного воздействия в этом случае предусматривает форсированные отборы газа при появлении воды в продукции скважины, осуществление добычи воды из обводняющихся скважин в больших объёмах (не прибегая к РИР), продолжение отбора воды из обводнённых скважин. Это приводит к повышению коэффициента газоотдачи, экономии средств за счёт отказа от РИР, снижению фонда обводнённых скважин.

Источник