Способы размораживания осетровых рыб

Определение продолжительности размораживания осетровых (Васильева Л.М. и Васильев В.Я., Астрыбвтуз) (УДК 664.951.022.6)

Процесс размораживания, являясь важным этапом при производстве балычных изделий из мороженых осетровых рыб, теоретически и экспериментально разработан недостаточно. Традиционные способы размораживания рыб в проточной воде и на воздухе ухудшают качество готовой продукции, требуют дополнительных затрат. При размораживании рыбы на воздухе необходимы большие производственные площади с хорошими санитарными условиями, а в проточной воде требуется относительно большой расход воды и образуются ее стоки.

Рекомендуемая технологической инструкцией температура размораживания жирных рыб (в частности осетровых) от -4 до -1 °С не может быть обеспечена достаточно надежно.

Нами предложен способ размораживания осетровых рыб при производстве балычных изделий в непроточной воде с температурой 1±0,5°С за счет скрытой теплоты льдообразования. Мороженая рыба, погруженная в воду с такой температурой, покрывается корочкой льда (аналогичное явление наблюдается при глазировании рыбы). Этот способ позволяет избежать отмеченные выше недостатки традиционных методов и экономически более целесообразен.

Интенсивное повышение температуры в теле рыбы отмечается до значений -4 ÷ -3 °С, находящихся в пределах, рекомендуемых технологической инструкцией.

Для промышленного применения разработанного способа размораживания рыбы необходимы зависимости, по которым можно было бы рассчитать продолжительность процесса, так как его окончание определить крайне затруднительно: рыба покрыта коркой льда. Эти зависимости должны быть просты, удобны для практического применения и сравнительно точны.

Продолжительность размораживания зависит от многих факторов: температуры внешней среды, теплоотдачи от источника тепла к продукту, его размеров, формы, физических и тепловых характеристик. Методы расчета продолжительности размораживания строятся на эмпирическом материале или на значительных упрощениях представлений о протекании теплообмена.

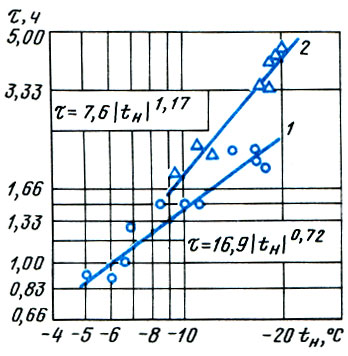

Рис. 1. Зависимость продолжительности размораживания от начальной температуры осетровых рыб массой: 1 — 9,5 кг; 2 — 28,9 кг

Исследования проводили на Каспийском икорно-балычном производственном объединении, куда поступают в основном осетры и белуги с различной массой и разной начальной температурой. Для эксперимента отбирали рыб массой М=8,2÷220 кг и начальной температурой tн=-5÷-19,9 °С. В каждый экземпляр вводили по две термопары: одну в толщу тела, другую в подкожный слой. В ванну с водой температурой 1±О,5°С помещали 5-6 рыб, вводили термопары, фиксировали температуру, размораживание заканчивалось по достижении температуры -3 °С в толще тела рыбы.

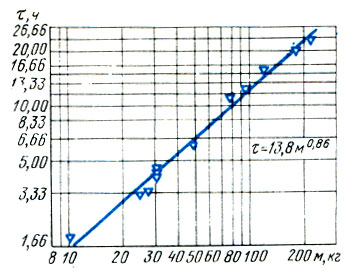

Рис. 2. Зависимость продолжительности размораживания от массы осетровых рыб при начальной температуре — 18,9 °С

Для определения вида зависимостей продолжительности размораживания τ=f1(tн) при M=const и τ=f2(М) при tн=const были проведены исследования на 25 экземплярах. В производственных условиях выбрать объекты исследования, отвечающие в полной мере поставленным задачам, весьма сложно, так как не удается подобрать несколько образцов с одинаковыми массой или начальной температурой.

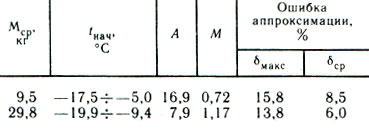

Полученные экспериментальные данные группировали по близости значений определяющей величины (начальная температура или масса). Для получения зависимости τ= -f1(th) провели две серии испытаний. Диапазон изменения значений начальной температуры рыб для первой и второй серии составил соответственно -17,5÷-5 °С и -19,9÷-9,4 °С, средняя величина массы рыбы соответственно составила 9,5±1,8 и 29,8 ±7,9 кг.

Для получения зависимости τ=f2(М) была проведена третья серия опытов. Диапазон изменения значений массы рыб составил 10÷220 кг, а средняя начальная температура равнялась — 18,9+2,2 °С.

Анализ результатов первой и второй серии испытаний, представленных на рис. 1, показывает, что экспериментальные точки наилучшим образом соответствуют аналитической аппроксимации, выполненной по методу наименьших квадратов. В качестве аппроксимирующей была выбрана степенная зависимость τ= -А·|tH| m . Численные значения коэффициента Л, показателя степени τ, максимальной δмакс и средней δср ошибок аппроксимации приведены в таблице.

Следует отметить, что для второй серии опытов, характеризующейся большим значением средней массы размораживаемой рыбы, соответствует большая величина показателя степени при tн. Следовательно, продолжительность процесса тем больше, чем больше масса рыбы.

Результаты третьей серии испытаний, приведенные на рис. 2, также обрабатывались по методу наименьших квадратов отклонений функции τ. В качестве аппроксимирующей, как и для первых двух серий, была выбрана степенная зависимость τ=В·М n . При этом были получены численные значения коэффициента В=13,8, показателя степени n=0,86, максимальной и средней ошибок аппроксимации соответственно δмакс=15,1 % и δср= =7,0 %.

Отклонения значений τ, рассчитанных по аппроксимирующим зависимостям, от экспериментальных в среднем составляют 6-8,5%, а максимальные отклонения не превышают 15,8 %, что указывает на приемлемость их использования для производства.

Дагестанская АССР. Деликатесную продукцию — балыки из осетрины и белуги, рыбу горячего и холодного копчения, маринады, пресервы выпускает Махачкалинский коптильно-маринадный комбинат. На снимке: инженер-технолог Салихова демонстрирует продукцию предприятия. Фото Р. Дика (ТАСС)

Источник

Размораживание гидробионтов

В настоящее время в мировой практике рыбообработки применяют в основном размораживание на воздухе и в воде, а также различные модификации этих способов, направленные на ускорение процесса и снижение неблагоприятного влияния его на продукт.

При размораживании в воде скорость процесса тесно связана с интенсивностью циркуляции воды, которая создается путем применения мешалок, циркуляционных насосов, а также барботирования воды сжатым воздухом. Скорость движения воды при этом не должна превышать 0,3-0,5 м/с, поскольку это значение является пределом, выше которого скорость циркуляции не влияет на интенсивность процесса размораживания.

Ускорение процесса может быть достигнуто при повышении температуры воды, однако в этом случае сильнее проявляются недостатки этого способа дефростации — набухание мышечной ткани, ослабление консистенции и появление лопанца, а также ухудшение вкусовых качеств рыбы. Поэтому рыб ценных видов рекомендуется размораживать в охлажденной воде.

Размораживание путем орошения водой обычно применяют для блоков замороженной мелкой рыбы. Оптимальная температура воды при этом способе размораживания находится в пределах 22-23°С.

Воздушный способ размораживания является наиболее простым и дешевым, но ему присущи такие недостатки, как длительность процесса, обезвоживание поверхности продукта, неоднородность размораживания и опасность роста обсемененности ее микроорганизмами. Продолжительность размораживания на воздухе может быть заметно сокращена при усилении циркуляции воздуха и повышении его температуры, однако интенсивная циркуляция воздуха может вызвать значительное обезвоживание поверхности. Чтобы исключить этот дефект, для размораживания применяют увлажненный воздух. Этот способ размораживания в настоящее время широко применяется за рубежом. Скорость движения воздуха в дефростере обычно не превышает 5 м/с, температура воздуха около 20°С при относительной влажности 95%.

Установлено, что повышенная влажность воздуха не только предотвращает обезвоживание продукта при его размораживании, но и создает лучшие условия для теплообмена, поэтому продолжительность размораживания существенно сокращается. Блоки филе в таких дефростерах размораживаются в 4-6 раз быстрее, чем при выдерживании их на воздухе.

Дефростеры такого типа разрабатываются многими ведущими фирмами. В аппарате для размораживания рыбы в потоке увлажненного воздуха японской фирмы Taiyo Manuffuring воздух перед увлажнением очищается от загрязнений в специальной секции. Высокая влажность воздуха при относительно низкой температуре размораживания обеспечивает получение продукции высокого качества с низкой бактериальной обсемененностью. Потери тканевого сока при размораживании рыбы в этой установке были крайне низкими.

Специальные дефростеры для размораживания сельди и скумбрии разработаны фирмой Fropack. В системе дефростации циркулирует смесь воздуха и пара низкого давления. Температура мяса рыбы после дефростации не превышает 6°С, а в толще продукта находится на уровне 0°С.

Рыбу, направляемую на размораживание, укладывают в поддоны, которые затем устанавливают на тележки типа этажерок. Поддоны сконструированы таким образом, что препятствуют стоку конденсата. Скорость движения воздуха по мере размораживания продукта меняется таким образом, чтобы обеспечить минимальную разницу между его температурой и температурой продукта. Такой температурный режим обеспечивает равномерное размораживание продукта. Пар через определенные интервалы подается в систему циркуляции воздуха и конденсируется на поверхности продукта. В результате в воздушном слое около продукта постоянно поддерживается влажность на уровне 100%, что препятствует обезвоживанию поверхностного слоя рыбы. Качество дефростированной рыбы было хорошим. Потери при размораживании не превышали 0,5%. Длительность размораживания блоков рыбы массой 25 кг составляла 8 ч.

Для загрузки и выгрузки блоков из дефростера разработана автоматизированная система производительностью 44 блока за 10 мин. Производительность установки из 2 дефростационных туннелей составляет 76 т/сут.

Наиболее высокое качество размороженной рыбы обеспечивает СВЧ-дефростация. Скорость размораживания при СВЧ-нагреве в 10 раз больше, чем при размораживании в воде, и почти в 50 раз больше, чем на воздухе. Разность температур в поверхностном внутреннем слоях при размораживании в воде составляла 17°С, на воздухе — 13°С и при СВЧ-размораживании — 3°С. Таким образом, этот способ размораживания обеспечивает наиболее равномерное прогревание всей массы дефростируемого продукта. Столь мягкий режим размораживания оказал положительное влияние на сохранение окраски продукта. Показатели яркости цвета мышечной ткани палтуса, салаки и скумбрии, размороженных при помощи СВЧ-нагрева, выше, чем у размороженных на воздухе, на 23-26% и в воде — на 16-18%. Однако, несмотря на несомненные преимущества данного способа дефростации, он не нашел еще широкого практического применения.

Представляет интерес использование при размораживании рыбы воздействия высокого давления. Благодаря бактерицидной способности высокого давления можно одновременно с размораживанием осуществлять и пастеризацию продукта. Этот способ уже используется в Японии для размораживания мелких кусков рыбы.

Размораживание — это процесс превращения льда, содержащегося в тканях мороженой рыбы, в воду. Температура при этом повышается до 0…-1°С. При размораживании влага, образованная при таянии льда, полностью или частично поглощается клетками тканей. Происходит некоторое восстановление структуры мышечной ткани.

Размораживание рыбы нельзя считать процессом, полностью обратным замораживанию. В зависимости от качества сырья, способов замораживания и длительности хранения в теле рыбы уменьшается количество свободной воды вследствие усушки. Концентрация тканевых соков при этом повышается. Обратимость биохимических реакций, восстанавливающих первоначальную структуру тканей, ухудшается. При размораживании в рыбе происходят необратимые процессы, связанные с денатурацией белка, окислением жира и вытеканием тканевого сока. Во время размораживания продолжается автолиз. Скорость автолитических изменений в размороженной рыбе выше, чем в охлажденной. Повышение температуры тела при размораживании, особенно на поверхности, способствует развитию микроорганизмов, снижающих качество рыбы. Рыба утрачивает свойства свежей, а также эластичность и упругость тканей.

На потери массы при размораживании влияет физиологическое состояние рыбы перед замораживанием. У рыбы, выловленной после нереста, при размораживании теряется до 8% массы. Рыба, замороженная при более низких температурах, имеет меньшие потери массы. При температуре замораживания −10°С потери тканевого сока при размораживании составляют 1,1%, а при температуре −40°С — лишь 0,9%. С увеличением сроков хранения замороженной рыбы потери массы увеличиваются. Потери тканевого сока при размораживании зависят от вида рыбы, индивидуальных свойств, анатомического расположения мышц в тушке, а также от формы тела.

При размораживании разделанной рыбы учитывают величин кусков, а также направление плоскости разреза. Чем больше куски, тем ниже потери сока (если плоскость разреза находится вдоль мышечных волокон).

Они зависят также и от длительности хранения рыбы после замораживания. При хранении размороженной рыбы при температуре 3-5°С в течение 7 дней потери массы составляют у рыбы без упаковки 20-35%, а при использовании упаковки — лишь 4-7%.

Для снижения потерь массы при размораживании сырье обрабатывают 12%-ными растворами фосфатов, а также протеолитическими ферментами. При этом потери снижаются до 0,5-2%.

Длительное сохранение размороженной рыбы при температуре −5…-1°С способствует увеличению потерь тканевого сока, ускорению распада гликогена, креатинфосфата, АТФ, что указывает на необходимость быстрого размораживания. В этом случае потери сока будут меньше, если рыба была заморожена сразу после убоя или в состоянии расслабления. Если она была заморожена в начале окоченения, то рекомендуется медленное размораживание.

Способ размораживания рыбы по возможности должен обеспечивать большую степень сохранения первоначальных свойств продукта при минимальных необратимых процессах, вызываемых условиями самого размораживания.

При выборе способа размораживания учитывают условия замораживания продукта (поштучно или блоком), способ разделки (непотрошеная, потрошеная, филе и т. д.).

Размораживание в жидкой среде

Различают способы размораживания рыбы в пресной воде или в растворах поваренной соли. Размораживают погружением рыбы в жидкую среду, которая может быть подвижной или неподвижной. Для обеспечения подвижности среды используют ее механическое циркуляционное и барботажное перемешивания. Размораживают рыбу также путем орошения продукта.

Оптимальной температурой жидкости считается 15-25°С. Если температура ниже 15°С, то увеличивается длительность процесса, а если выше 25°С, то резко ухудшается качество продукта.

Продолжительность размораживания блока толщиной 60 мм и массой 4,9 кг с начальной температурой −25°С зависит от температуры воды и скорости ее циркуляции (табл. 1). Движение воды при этом ускоряет процесс размораживания. Важным фактором эффективности размораживания является соотношение рыбы и воды в дефростере, которое должно быть 1:5.

| Скорость циркуляции воды | Продолжительность размораживания при температуре воды, мин: | |||

| 5 | 10 | 15 | 20 | |

| 0,0 | 272 | 180 | 85 | 40 |

| 0,2 | — | 70 | — | — |

| 0,3 | 95 | 75 | — | — |

| 0,5 | 80 | 50 | 30 | 20 |

Недостатками данного способа является экстракция азотистых веществ тканевого сока вместе с белками, экстрактивными веществами и витаминами группы В, ухудшение качества поверхностного слоя из-за перегрева или набухания рыбы. При размораживании рыбы путем орошения температура воды составляет 17°С, продолжительность процесса размораживания — 40 мин.

В производстве соленой и копченой рыбной продукции можно совместить процесс размораживания с посолом. При этом рыбу размораживают в растворе поваренной соли, концентрация раствора должна обеспечивать содержание соли в рыбе на уровне 1,2-1,5%. Чаще используют концентрацию соли в тузлуке около 3%.

Недостатками способа являются также потери азотистых веществ и массы рыбы. При использовании способа рассольного размораживания необходимо снижать температуру раствора, ускорять процесс размораживания и прерывать его, когда температура в толще рыбы составит −3…-4°С или рыба достигнет полуразмороженного состояния.

Размораживание на воздухе или в другой газообразной среде.

Его проводят при высоких (15-10°С) или низких (5-10°С) температурах. Воздушное размораживание относят к медленному. Продолжительность процесса составляет от 24 до 30 ч. Для ее сокращения используют искусственную циркуляцию воздуха (5-8 м/с).

В качестве газообразной среды при размораживании могут использоваться азот, аргон и т. д.

К недостаткам способа относят подсушку внешней поверхности рыбы и значительную окислительную порчу жиров. Он приемлем для размораживания тощей рыбы. При повышении температуры размораживания консистенция мяса становится мягкой.

Размораживание кристаллизующейся водой.

Способ основан на использовании теплоты, выделяющейся при льдообразовании. Рыбу погружают в воду с температурой, близкой к температуре льдообразования (0,5-1°С). Продукт покрывается корочкой, предохраняющей рыбу от набухания, обсемененности микрофлорой и улучшающей его вкусовые качества. Теплота, выделяемая при образовании льда, способствует размораживанию. Данный способ применяется для размораживания осетровых рыб, используемых в производстве балыков.

Размораживание конденсирующимся паром под вакуумом.

Конденсация водяного пара температурой 20°С обеспечивается путем создания вакуума. Скорость размораживания составляет 40-90 мин. При этом устраняется эффект прогрева продукта, сохраняются вкусовые качества и снижаются потери массы.

Размораживание инфракрасным облучением.

Под действием инфракрасного облучения происходит быстрое нагревание поверхностного слоя рыбы на глубину 1-2 мм. Способ способствует быстрому размораживанию. Теплота, генерируемая на поверхности продукта, перемещается во внутренние слои и способствует размораживанию. Поверхностные слои сильно прогреваются, что вызывает снижение качества рыбы. Применение этого способа ограничено.

Размораживание контактом с греющей поверхностью.

Данный способ пригоден для размораживания блоков рыбы с ровной поверхностью. Контакт рыбы с греющей поверхностью способствует быстрому размораживанию, однако при этом возникают перегревы, набухание и вздутие кожного покрова.

Осциллирующее размораживание с рекуперацией теплоты оттаявшего слоя. Способ основан на разделении процесса на этапы. На первом этапе блок рыбы массой 10 кг опускают в воду температурой 20°С и выдерживают 10 мин; когда температура на поверхности блока достигает 17°С, контакт с водой прекращают. После этого рыбу выдерживают на воздухе в течение 15 мин. На этом этапе идет процесс поглощения теплоты, образованной при таянии поверхностного слоя. Температура на поверхности рыбы достигает 2-3°С. Часть оттаявшей рыбы на поверхности блока можно удалять. После этого блок вторично погружают в воду и т. д. Общая продолжительность процесса составляет 115-175 мин, в т.ч. контакт рыбы с водой 60-90 мин.

Рыбу помещают в электромагнитное поле, и она размораживается как диэлектрик. В зависимости от частоты электромагнитного излучения диэлектрическое размораживание подразделяют на низкочастотное (НЧ), высокочастотное (ВЧ) и сверхвысокочастотное (СВЧ), микроволновое (MB).

Процесс размораживания проводят в два этапа. Сначала рыбу подогревают до температуры −2…-6°С, а затем выдерживают при комнатной температуре.

Данный способ обеспечивает быстрое размораживание и способствует получению продукта высокого качества. Однако применяется он редко из-за высокого расхода электроэнергии.

Недостатком способа является перегрев рыбы. Скорость размораживания составляет 3,5 кг/ч.

Размораживание электрическим током.

Сущность процесса заключается в том, что через замороженную рыбу, обладающую электропроводностью, пропускают переменный электрический ток. Рыба быстро размораживается и имеет высокое качество. Скорость размораживания составляет 2,85 кг/ч.

К недостаткам данного способа относят большой расход электроэнергии и местный провар рыбы.

Стоимость 1 т размороженной рыбы таким способом в 2 раза выше, чем при размораживании в воде.

Источник