- Глава 6. Морфология. Части речи

- §1. На чём строится классификация слов по частям речи?

- §2. Части речи

- §3. Почему в учебниках указывается разное количество частей речи?

- Обсуждаем проблему толкования

- §4. Служебные – самостоятельные части речи

- Проба сил

- Разговор с учителем. Как быстро научить ребенка определять части речи?

- Как научить ребёнка различать предмет и действие

- Самостоятельные и служебные части речи

- Понятие части речи

- Самостоятельные части речи

Глава 6. Морфология. Части речи

§1. На чём строится классификация слов по частям речи?

Морфология изучает грамматическую природу слов и классифицирует их на основе присущих им морфологических признаков. В принципе, возможны самые разные классификации: результат зависит от того, какие признаки заложены в основу. Поэтому, столкнувшись с классификацией, всегда задумайся, на чём она базируется.

Морфологическая классификация слов – это разделение их по классам, которые называют частям речи.

Это комплексная классификация. Она строится не по одному, а по трём признакам:

- грамматическое значение

- набор морфологических признаков

- синтаксическая роль в предложении

Грамматическое значение – это максимально обобщенное значение, свойственное всему классу слов. Более тонкие различия в значении отражают разряды по значению, которые выделяются для той или иной части речи. Для примера обратимся к существительному.

Грамматическое значение существительного – «предмет». Оно выражается словами, отвечающими на вопросы: Кто?, Что?

Примеры: Кто?, Что? — нога, лампа, сын, Москва, золото, серебро, дворянство, юношество, добро, жадность.

Эти слова, конечно, передают разные значения: конкретные и абстрактные, вещественные, собирательные, собственные. Для морфологии важно, что эти различия в значении выражены на морфологическом уровне. Например, большинство существительных с конкретным значением обычно имеет формы единственного и множественного числа: нога — ноги, а все остальные — только одну форму: либо единственного числа, либо множественного: Москва (собственное) – ед.ч., золото (вещественное) – ед. ч., дворянство (собирательное) – ед. ч., добро (абстрактное) – ед.ч. Но все эти слова одного класса. Они отвечают на одни вопросы, что отличает их от других классов слов, например от глаголов, которые отвечают на вопросы: Что делать?, Что сделать? и выражают грамматическое значение «действия»: гулять, прыгать, смеяться, драться, учиться.

Морфологические признаки – это характеристики грамматической природы слов. Для морфологии важно:

- изменяются слова или нет,

- какие наборы форм есть у сло ´ ва,

- какими окончаниями эти формы выражены,

- что эти формы выражают.

Одни морфологические признаки являются общими для нескольких частей речи, например падеж, другие свойственны только одному классу слов, например время. Один и тот же признак может быть неизменяемым, постоянным для какого-либо класса слов и изменяемым у других, как, например, род. У каждой части речи свой набор морфологических признаков. Не зная их, невозможно произвести морфологический анализ слова и понять, что объединяет слова одной части речи и отличает их от слов других частей речи.

Синтаксическая роль в предложении — это роль, которую слова определённого класса играют в предложении. Важно:

- является ли слово членом предложения,

- какова его роль в грамматическом устройстве предложения.

§2. Части речи

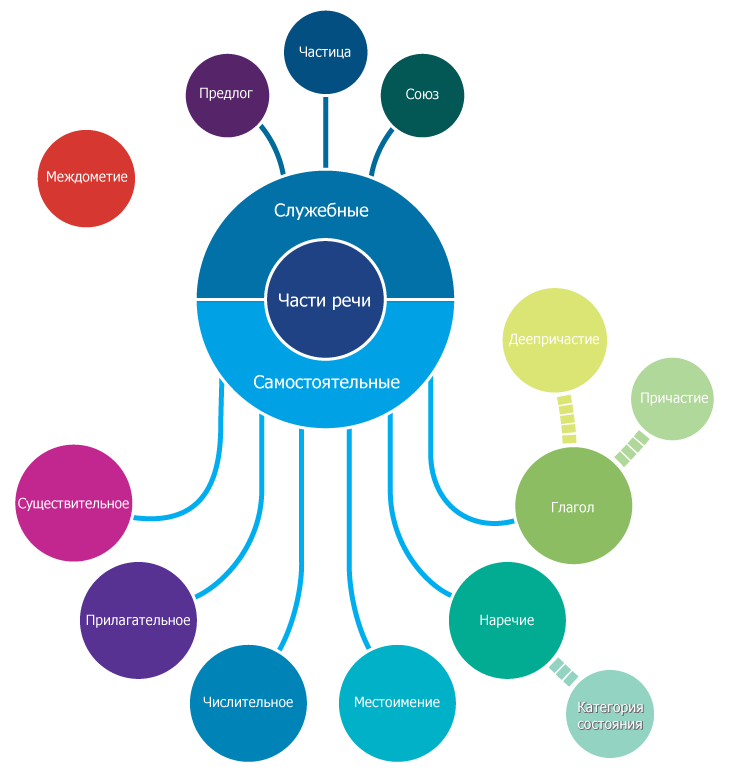

Пунктир показывает, что причастия, деепричастия и категорию состояния выделяют не все авторы. Подробнее этот вопрос рассмотрен ниже.

Часть речи – это класс слов, объединенных общим грамматическим значением, набором морфологических признаков и синтаксической ролью в предложении. Этот класс слов отличается от других классов совокупностью характеристик.

Логика такой классификации слов русского языка по частям речи является общепринятой.

Также общепринято различать:

- междометия и немеждометные классы слов,

- немеждометные делить на служебные и самостоятельные классы слов,

- среди самостоятельных различать знаменательные и местоименные слова,

- знаменательные делить на изменяющиеся и неизменяющиеся (наречные),

- изменяющиеся делить на склоняемые и спрягаемые (глаголы),

- склоняемые делить далее по типам склонения (существительные, изменяемые по числам и падежам и другие, изменяемые по числам, падежам и родам).

Традиционно выделяют 10 частей речи:

- Существительные

- Прилагательные

- Числительные

- Местоимения

- Глаголы

- Наречия

- Предлоги

- Союзы

- Частицы

- Междометия

Однако не все авторы школьных учебников придерживаются традиции. В некоторых учебниках выделяется 12 частей речи, а в некоторых – 13.

§3. Почему в учебниках указывается разное количество частей речи?

Языкознание – наука интерпретационная, т.е. объясняющая.

Конкретные интерпретации языковых явлений зависят от точки зрения автора.

В языке есть такие явления, которые могут быть интерпретированы (объясняться) по-разному.

Причастия и деепричастия

Линии из точек на схеме показывают особый статус причастий и деепричастий. В зависимости от точки зрения, их либо считают формами глагола, и тогда они входят в часть речи Глагол, либо выделяют как особые части речи. Почему возникли разные толкования?

Особенность причастий в том, что они сохраняют глагольные признаки, например, вида, времени, переходности, возвратности, спряжения. Но при этом причастия изменяются особым образом, как прилагательные. Полные причастия — по падежам и числам, а в единственном числе – по родам, а краткие — по числам и в единственном числе — по родам. А деепричастия вообще не изменяются.

Интерпретация 1: причастие и деепричастие – это особые формы глаголов.

Начальная форма: глагол в форме инфинитива, т.е. неопределённая форма глагола.

Суффиксы причастий и деепричастий – это формообразующие суффиксы.

Инфинитив возводить, причастия: возводящий, возводивший, возводимый и деепричастия: возводя – это только разные формы одного слова возводить.

Интерпретация 2: причастие и деепричастие – самостоятельные части речи.

Начальная форма причастия: форма ед. числа, муж. рода.

Суффиксы причастий и деепричастий – это словообразующие суффиксы.

Инфинитив возводить, причастия возводящий, возводивший, возводимый и деепричастие возводя — разные слова, относящиеся к разным частям речи.

Категория состояния

Линия из точек на схеме показывает особый статус слов категории состояния. Само название, кстати, тоже непохоже на названия других частей речи. Почему возникли разные толкования?

Давно замечено, что наречные слова весьма разнообразны. Выделяется, в частности, группа наречных неизменяемых слов, которые обозначают состояние лица. Мне холодно, а ему жарко. Это не то же самое, что: громко кричать, тихо смеяться. И значение, и роль в предложении у слов: холодно, жарко — громко, тихо различаются.

Интерпретация 1: все эти слова наречия. Среди них выделяется особая подгруппа, которая имеет свои особенности.

Интерпретация 2: наречия и слова категории состояния – это разные части речи. У них разное значение и разная роль в предложении.

В зависимости от позиции авторов в некоторых учебниках выделяется не 10 частей речи, а 12 или 13.

Обсуждаем проблему толкования

Как должны ребята отвечать на вопросы учителей? Как выполнять задания тестов? Как производить морфологический анализ слов? И словообразовательный анализ, кстати, тоже?

Нигде не сказано: разберись сам и сделай выбор, какой из точек зрения придерживаться. Учебники однозначно утверждают: это так. Некоторые авторы категорически не приемлют другие точки зрения и прямо заявляют: другая точка зрения ошибочна.То есть взрослые не смогли договориться между собой. Что делать школьникам? У каждого впереди ГИА или ЕГЭ, а у ребят помладше – оба экзамена.

Запомни:

- как этот материал даётся авторами твоего учебника;

- по какому учебнику ты занимаешься: выучи фамилии авторов;

- выполняя задания, не мечись между разными концепциями, действуй осознанно и, главное, последовательно.

Для выпускников: будьте готовы объяснить точку зрения, которую вы разделяете, и назвать учебник, в которой она представлена. Никто не имеет права считать ее неприемлемой и снижать за нее отметку. В случае недоразумений при оценке ваших знаний, которые возникли в результате разных интерпретаций языковых явлений в школьных учебниках, настойчиво просите разобраться в ситуации. Необходимая информация для защиты есть на этом сайте.

§4. Служебные – самостоятельные части речи

Любому человеку, говорящему на русском языке, понятно, что есть важное различие между служебными и самостоятельными классами слов.

Служебные части речи:

Самостоятельные части речи:

- Существительное

- Прилагательное

- Числительное

- Глагол

- Наречие

Междометие — особая часть речи. Она не является ни служебной, ни самостоятельной.

В чем состоит основное различие?

Служебные части речи выражают не самостоятельные значения, а отношения между членами предложения или предложениями либо придают словам и предложениям различные оттенки значения. Они не обладают набором морфологических признаков и не являются членами предложения.

Самостоятельные части речи выражают грамматическое значение, свойственное всему классу слов:

- Существительные – «предмет»

- Прилагательное – «признак предмета»

- Числительное – «число, количество, порядок при счете»

- Глагол – «действие»

- Наречие – «признак признака, признак действия»

- Местоимение – «указание»

Самостоятельные части речи подразделяются на знаменательные и местоимения.

Знаменательные части речи называют предметы, признаки, действия, числа, а местоимения только указывают на них.

Проба сил

Проверьте, как вы поняли содержание этой главы.

Источник

Разговор с учителем. Как быстро научить ребенка определять части речи?

Части речи — тема, которая вызывает трудности у многих детей. Казалось бы, все просто. Выучи правило и определяй себе: вот имя существительное, а вот глагол.

Бывает, что дети правило знают хорошо, а части речи определить не могут. Почему? Потому, что они правило выучили, но не поняли.

Мы, взрослые, часто злимся, когда ребенок говорит, например, что стул — это глагол. Мы искренне не понимаем, как слово «прыгать» можно считать именем существительным. Но ребенок только учится. И ему пока безразлично, имя существительное это или глагол.

Легче всего дети понимают, что такое имя прилагательное. Им понятно, что диван мягкий, кошка пушистая, а чашка зелёная.

А вот с имени существительным и глаголом происходит путаница.

Как научить ребёнка различать предмет и действие

Допустим, ребенок говорит, что стол — это глагол.

Предложите поиграть в игру. Вы называете действие, ребенок его выполняет.

Например: прыгать, стоять, говорить, стол. Ребенок понимает, что действия «стол» не существует.

То же самое и с именем существительным. Попросите показать предметы, которые вы называете. Например, стол, диван, книга, поток, бегать.

После того, как ребенок понял разницу между частями речи, учим определять части речи по вопросам. Для этого нужно знать правило.

Источник

Самостоятельные и служебные части речи

О чем эта статья:

Понятие части речи

Части речи в русском языке — это классы, по которым распределяют слова по значениям и грамматическими свойствам.

Чтобы узнать к какой части речи относится слово, нужно определить:

семантическое или общее грамматическое значение (что называет слово);

морфологический признак (грамматические значения рода, склонения, числа, падежа, лица, наклонения, времени)

какую синтаксическую роль выполняет слово в предложении.

В русском языке 10 частей речи: существительные, прилагательные, числительные, местоимения, глаголы, наречия, предлоги, союзы, частицы, междометия.

Части речи можно разделить на самостоятельные, служебные и междометия.

Сейчас узнаем, какие части речи самостоятельные, а какие служебные.

Самостоятельные части речи

Самостоятельные части речи — это слова, которые являются членами предложения и имеют лексическое значение: называют предметы, признаки, действия, количество.

В предложении самостоятельные части речи выполняют определенную синтаксическую роль: подлежащее, сказуемое, дополнение и другие.

К самостоятельным частям речи относятся:

Имя существительное — обозначает предмет, лицо, явление, понятие и отвечают на вопросы: кто? что?

Имя прилагательное — обозначает признак, свойство или принадлежность признака предмету и отвечает на вопросы: какой? чей?

Имя числительное — обозначает количество или порядок при счете предметов и отвечает на вопросы: сколько? который?

количественные: (сколько?) один, миллион;

собирательные: (сколько?) оба, пятеро;

порядковые: (который?) первый, десятый.

Местоимение — указывает на лицо, признак или количество, конкретно не обозначая их.

личные: я, мы, ты, вы, он, она, оно, они;

притяжательные: мой, твой, наш, ваш, свой;

относительные/вопросительные: кто, что, какой, каков, который, чей, сколько;

отрицательные: никто, ничто, некого, нечего, никакой, ничей, нисколько;

неопределенные: некто, нечто, кто-то, кое -кто, какой-то, что-нибудь, некоторый, несколько;

определительные: сам, самый, любой, иной,каждый, целый, весь, другой;

указательные: этот, тот, таков, такой, тот-то, такой-то, столько, столько-то.

Глагол — обозначает действие или состояние предмета как процесс и отвечает на вопросы: что делать? что сделать?

причастие — обозначает проявляющийся во времени признак предмета по действию или состоянию и отвечает на вопросы: что делающий? что сделавший? какой? какая? какое?

деепричастие — обозначает добавочное действие по отношению к основному действию, выраженному глаголом-сказуемым и отвечает на вопросы: что делая? что сделав?

Наречие — обозначает признак действия (слушать внимательно), признак другого признака (крайне невнимательный) или признак предмета (пальто навырост) и отвечает на вопросы: как? где? куда? откуда? почему? сколько? зачем?

Категория состояния — обозначает состояние живых существ, природы, окружающей среды (холодно, жарко).

Слово каждой самостоятельной части речи отвечает на определенный вопрос и обладает определенным грамматическим значением. Покажем это в таблице самостоятельных частей речи.

Источник