- ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОТДЕЛЕНИЯ ВОДЫ ОТ НЕФТИ

- Отделение воды от нефти: способы

- Отстойники

- Центрифуги

- Фильтры

- Разделение нефтяной эмульсии

- Понятие водонефтяной эмульсии

- Механические способы разделения нефтяной эмульсии: отстойники, центрифуги, фильтры

- Отстойники нефти: принцип действия и устройство

- Центрифуги и фильтры для разделения водонефтяной эмульсии

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОТДЕЛЕНИЯ ВОДЫ ОТ НЕФТИ

Для правильного выбора способов обезвоживания нефти (деэмульсации) необходимо знать механизм образования эмульсий и их свойства. Образование эмульсий уже начинается при движении нефти к устью скважины и продолжается при дальнейшем движении по промысловым коммуникациям, т.е. эмульсии образуются там, где происходит непрерывное перемешивание нефти и воды. Интенсивность образования эмульсий в скважине во многом зависит от способа добычи нефти, которая, в свою очередь, определяется характером месторождения, периодом его эксплуатации и физико-химическими свойствами нефти. В настоящее время любое месторождение эксплуатируется одним из известных способов: фонтанным, компрессорным или глубинно-насосным.

При фонтанном способе, который характерен для начального периода эксплуатации залежи нефти, происходит интенсивный отбор жидкости из скважины. Интенсивность перемешивания нефти с водой в подъемных трубах скважины увеличивается из-за выделения растворенных газов, что приводит к образованию эмульсий уже на ранней стадии движения смеси нефти с водой.

В компрессорных скважинах причины образования эмульсий те же, что и при фонтанной добыче. Особенно отрицательно влияет воздух, закачиваемый иногда вместо газа в скважину, который окисляет часть тяжелых углеводородов с образованием асфальтосмолистых веществ.

При глубинно-насосной добыче нефти эмульгирование происходит в клапанных коробках, цилиндре насоса, подъемных трубах при возвратно-поступательном движении насосных штанг. При использовании электропогружных насосов вода с нефтью перемешивается на рабочих колесах насоса и в подъемных трубах.

В эмульсиях принято различать две фазы — внутреннюю и внешнюю. Внешняя фаза — это жидкость, в которой размещаются мельчайшие капли другой жидкости. Внешнюю фазу называют также дисперсионной средой, а внутренняя фаза — это жидкость, находящаяся в виде мелких капель в дисперсионной среде [9, 22].

По характеру внешней среды и внутренней фазы различают эмульсии двух типов: нефть в воде (н/в) и вода в нефти (в/н). Тип образующейся эмульсии в основном зависит от соотношения объемов двух фаз; внешней средой стремится стать та жидкость, объем которой больше. На практике наиболее часто встречаются эмульсии типа в/н (95 %). Реже, чем эмульсии типа н/в, встречаются эмульсии третьего типа — вода в нефти в воде.

Нефтяные эмульсии характеризуются вязкостью, стойкостью, плотностью, электрическими свойствами и дисперсностью.

Вязкость нефтяной эмульсии изменяется в широких диапазонах и зависит от собственной вязкости нефти, температуры образования эмульсии, соотношения количеств нефти и воды.

Электропроводность чистых нефтей колеблется от 10 -9 до 10 -14 Ом/м, а электропроводность воды в чистом виде — от 10 -6 до 10 -7 Ом/м, т. е. смесь из этих двух компонентов является хорошим диэлектриком. Однако при растворении в воде незначительного количества солей или кислот резко повышается электропроводность воды, а следовательно, и эмульсии. Электропроводность нефтяных эмульсий увеличивается в несколько раз при нахождении их в электрическом поле. Это объясняется различной диэлектрической проницаемостью воды и нефти и ориентацией капель воды в нефти вдоль силовых линий электрического поля.

Стойкость (устойчивость) эмульсий, т. е. способность в течение определенного времени не разделяться на составные компоненты, является наиболее важным показателем для водонефтяных смесей. Чем выше устойчивость эмульсий, тем труднее процесс деэмульсации. Нефтяные эмульсии обладают различной стойкостью. При прочих равных условиях устойчивость эмульсий тем выше, чем больше дисперсность. В большой степени устойчивость эмульсий зависит от состава компонентов, входящих в защитную оболочку, которая образуется на поверхности капли.

На поверхности капли также адсорбируются, покрывая ее бронирующим слоем, стабилизирующие вещества, называемые эмульгаторами. В дальнейшем этот слой препятствует слиянию капель, т. е. затрудняет деэмульсацию и способствует образованию стойкой эмульсии. В процессе существования эмульсий происходит упрочнение бронирующей оболочки, так называемое «старение» эмульсии. Установлено, что поверхностные слои обладают аномальной вязкостью и со временем вязкость бронирующего слоя возрастает в десятки раз. Так, после суток формирования поверхностные слои эмульсий приобретали вязкость, соответствующую вязкости таких веществ, как битумы, которые практически по своим реологическим (текучим) свойствам приближаются к твердым веществам.

Наличие электрических зарядов на поверхности глобул эмульсий увеличивает их стойкость. Чем больше поверхностный заряд капель, тем труднее их слияние и тем выше стойкость эмульсии. В статических условиях дисперсная система электрически уравновешена, что повышает стойкость эмульсии.

С повышением температуры уменьшаются вязкость нефти и механическая прочность бронирующего слоя, что снижает устойчивость эмульсии. Особенно резко прослеживается влияние температуры на устойчивость эмульсий высокопарафинистых нефтей. С понижением температуры в нефти выпадают кристаллы парафина, которые легко адсорбируются на поверхности капель воды, создавая высокопрочную бронирующую оболочку.

Существенно влияет на устойчивость нефтяных эмульсий состав пластовой воды. Пластовые воды разнообразны по химическому составу, но все они могут быть разделены на две основные группы: первая группа — жесткая вода, которая содержит хлоркальциевые или хлоркальциево-магниевые соединения; вторая группа — щелочная или гидрокарбонатно-натриевая вода. Увеличение кислотности пластовых вод приводит к получению более стойких эмульсий. Уменьшение кислотности пластовых вод достигается введением в эмульсию щелочи, способствующей снижению прочности бронирующих слоев.

Основные из указанных факторов, влияющих на устойчивость эмульсий, следующие: соотношение плотностей фаз, вязкость нефти, а также прочность защитных слоев на каплях воды. Свежие эмульсии легче поддаются разрушению, поэтому обезвоживание и обессоливание целесообразнее проводить на промысле.

При проектировании сооружений обезвоживания нефти для конкретных производственных условий необходимо иметь экспериментальные данные об обводненности, качественном и количественном составе примесей, ожидаемом состоянии эмульсии. Одновременно с обезвоживанием нефти происходит и ее обессоливание, поскольку вода отделяется от нефти вместе с растворенными в ней минеральными примесями. При необходимости, для более полного обессоливания, можно дополнительно в нефть подавать пресную воду, которая растворяет кристаллы минеральных солей, и при последующем отделении минерализованной воды происходит углубленное обессоливание нефти.

Источник

Отделение воды от нефти: способы

Нефть представляет собой эмульсию, состоящую из воды, газа, солей и различных механических примесей. Одной из важнейших стадий подготовки нефти к переработке считается ее разделение на различные компоненты.

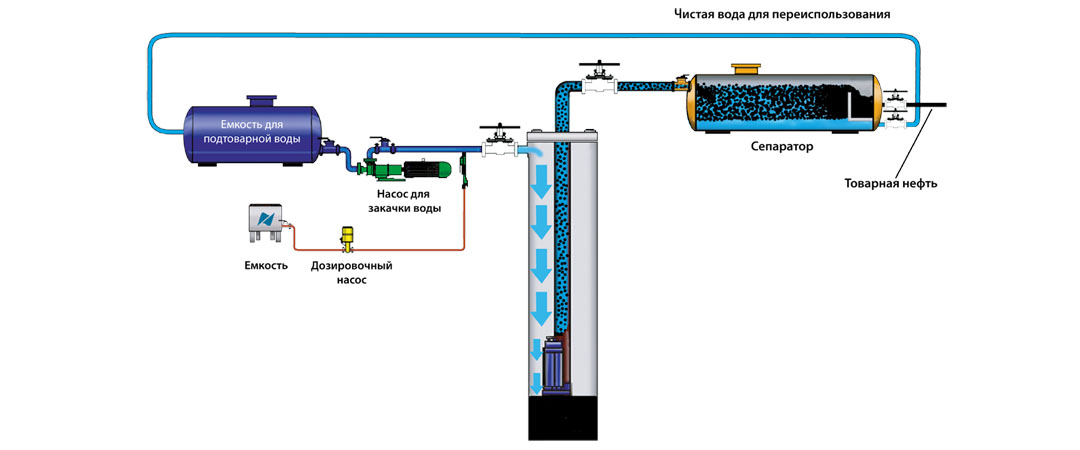

В рамках этого процесса нефть обезвоживается, очищается и обессоливается. Не менее важным процессом является и отделение жидкости от газа. Для этого используется нефтегазовый сепаратор. Он обеспечивает дегазацию нефтяной эмульсии от попутного нефтяного газа. Посредством нефтегазовых сепараторов выполняется очистка газа от жидкостных включений на установках нефтедобычи.

Возвращаясь к процессу отделения нефти от воды, стоит отметить, что для этого чаще всего используются отстойники нефти, центрифуги или фильтрационные установки.

Отстойники

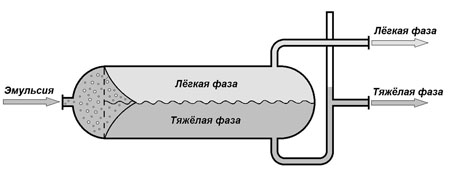

Для отделения нефти от воды обычно используется такое оборудование, как отстойники. Они применяются на первом этапе очистки нефти от примесей. Принцип действия этого оборудования состоит в осаждении дисперсной влаги. Этот процесс происходит благодаря действию гравитационных сил. Другими словами, благодаря различному удельному весу влаги и нефти, капли воды оседают внизу резервуара, а обезвоженная нефть поднимается вверх и выводится через специальное отверстие в корпусе отстойника.

Процесс отделения нефти от воды может проходить постоянно или периодически. Первый вариант предусматривает постоянное прохождение рабочей жидкости через отстойник, второй – отстаивание в сырьевых емкостях и последующее осаждение по факту накопления.

Центрифуги

Альтернативным вариантом оборудования для отделения нефти от воды являются центрифуги. В этих установках процесс расслоения происходит на порядок интенсивнее. Этот способ предназначен для работы исключительно с нестойкими эмульсиями. Из-за высокого уровня электропотребления данный способ отделения нефти от воды считается более энергозатратным. Еще один минус заключается в уровне производительности. Он на порядок ниже, чем в отстойниках.

Фильтры

Фильтрация также не может похвастаться высоким уровнем производительности. И при этом она требует солидных расходов на замену фильтрующих элементов. Они могут быть гидрофобными или гидрофильными. Первый вариант предусматривает применение материалов, задерживающих молекулы воды и пропускающих нефть. Гидрофильные элементы предназначены для задерживания воды и пропуска уже обезвоженной нефти.

Стоит заметить, что на практике часто используется комбинация всех перечисленных способов отделения нефти от воды. За счет этого можно обеспечить максимально глубокую очистку нефтяной эмульсии.

Источник

Разделение нефтяной эмульсии

10 Сентября 2020 г.

Сырая нефть представляет собой эмульсию, то есть жидкость, в которой присутствуют нефть, вода, соли и механические примеси. Одним из этапов подготовки нефти к первичной переработке является разделение водонефтяной эмульсии на ее составляющие, обезвоживание, обессоливание и очистка, что позволяет получить очищенную от воды, солей и механических веществ нефть.

Понятие водонефтяной эмульсии

Эмульсия имеет двухкомпонентный состав, который представляет собой нерастворимые друг в друге жидкости. Это может быть как «вода в нефти», так и «нефть в воде»: отличие заключается в преобладающей среде, то есть одна является сплошной, а вторая — дисперсной, и наоборот. Молекулы дисперсной среды как бы обволакивают молекулы сплошной.

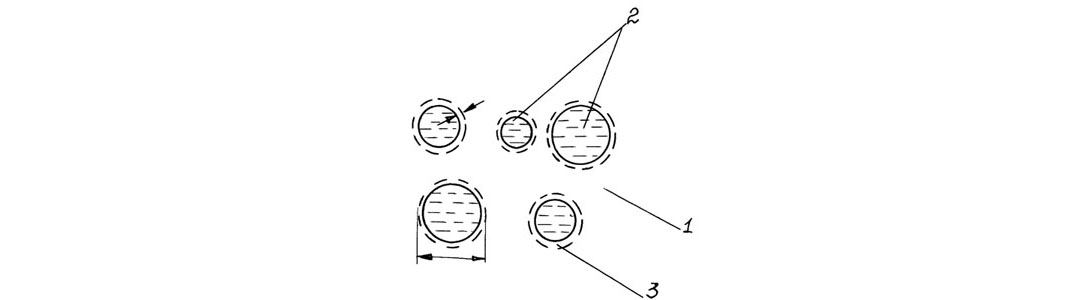

(1-нефть, дисперсная среда, 2- вода, дисперсная фаза, 3-оболочка)

Нефтяная эмульсия является нестабильным составом, склонным к расслоению. Разделение ее может происходить как естественным путем, так и при обязательном применении технологий ее разрушения в связи с присутствием в ней эмульгаторов — веществ, расположенных на «оболочке» и препятствующих коалесценции частиц. Это могут быть как естественные эмульгаторы, так и твердые взвешенные включения, которые снижают эффективность расслоения.

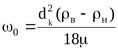

На скорость и темп разделения эмульсии влияет диаметр частиц воды (чем они больше, тем быстрее отделятся от капель нефти) и от плотности нефти.

Для справки: скорость оседания воды определяется формулой Стокса:

Так, в современной отрасли выделяют механические, термические, химические и электрические методы разрушения нефтяной эмульсии. Выбор зависит от объемов добываемого сырья, степени ее обводненности, состава и количества примесей, требований к скорости очистки и производительности.

Механические способы разделения нефтяной эмульсии: отстойники, центрифуги, фильтры

Для механического разделения водонефтяной эмульсии применяются сепараторы, отстойники, центрифуги и фильтры. Этот способ относится к одним из наиболее простых в техническом плане. Для его осуществления не требуется сложных производственных решений: процесс основывается на физических свойствах жидкостей и силе гравитации. Наиболее широко применяется с обводненной нефтью, но не является эффективным для ее глубокого обезвоживания и эксплуатации с мелкодисперсными эмульсиями.

Отстойники нефти: принцип действия и устройство

Принцип работы отстойников заключается в осаждении дисперсной влаги за счет действия гравитационных сил: вода и нефть имеют разный удельный вес, за счет чего более тяжелые и крупные частицы (капли воды) оседают внизу емкости, а уже обезвоженная нефть поднимается и выводится через верхнюю часть корпуса.

На эффективность отстаивания нефти влияют такие факторы, как:

- физико-химические свойства водонефтяной эмульсии: плотность, вязкость, диаметр дисперсных частиц

- скорость движения потока

- площадь поверхности отстаивания

Процесс отделения воды от нефти может происходить как непрерывно, так и периодически. В первом случае рабочая жидкость постоянно проходит через отстойник. Во втором — отстаивание осуществляется в сырьевых резервуарах, в которых осаждение воды происходит по факту наполнения.

В зависимости от технического оснащения нефтеперерабатывающего предприятия нефтяная эмульсия подается в емкость по горизонтали или по вертикали. При этом принцип действия не меняется. Лишь при вертикальном движении создается большой напор и давление.

Саратовский резервуарный завод производит горизонтальные нефтяные отстойники* производительностью до 15000 м 3 в сутки:

*(описание и технические характеристики оборудования смотрите в соответствующих разделах Каталога продукции)

Горизонтальный способ размещения наиболее распространен благодаря высокой производительности и площади отстаивания. Дополнительно в некоторых типах оборудования может выполняться обессоливание нефти, например, в аппаратах типа БОН. Осевшие примеси и шлам удаляются механическим или гидравлическим способом в зависимости от степени оснащенности оборудованием и степенью автоматизации.

Внутри нефтяные отстойники разделены перегородками на отсеки, в которых происходит постепенное осаждение дисперсной жидкости и отделение нефти при давлении от 0,6 МПа до 2,5 МПа. Внутреннее устройство агрегатов позволяет равномерно распределять эмульсию, что препятствует созданию возмущения из-за входящей струи.

Центрифуги и фильтры для разделения водонефтяной эмульсии

Процесс расслоения проходит более интенсивно в центрифугах (по сравнению с отстойниками), в которых создаются центробежные силы. Данный способ используется только с нестойкими эмульсиями, является энергозатратным из-за высокого электропотребления для создания высокоскоростных центробежных ускорений, превышающих свободное падение. Кроме того, наличие в рабочей среде механических примесей замедляет скорость движения потока и, следовательно, снижает производительность установки.

Фильтрация не обладает высокой производительностью и требует достаточных затрат на смену фильтрующего гидрофобного или гидрофильного элемента. В гидрофобных фильтрах применяются материалы, которые не накапливают на себе молекулы воды, а лишь задерживают их и пропускают нефть. Гидрофильные элементы состоят из материалов, которые впитывают в себя взвешенные частицы воды, тем самым задерживая ее и пропуская уже обезвоженную нефть.

Особенности процесса механического разделения водонефтяной эмульсии требуют использование дополнительных методов обезвоживания нефти. Например, при нагреве жидкости в деэмульгаторах до 100ºС снижается ее вязкость и плотность. А при прохождении эмульсии через электрическое поле переменной частоты и при высоком напряжении в электродегидраторах происходит разрушение эмульгированной оболочки и поляризация частиц воды.

Совместное использование всех методов обезвоживания нефти позволяет получить нефть глубокой очистки с содержанием воды до 0,1%.

Источник