Способы разбивки сооружений

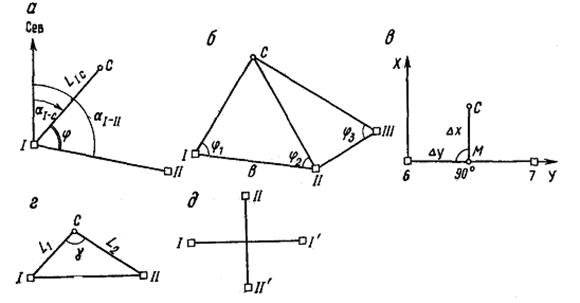

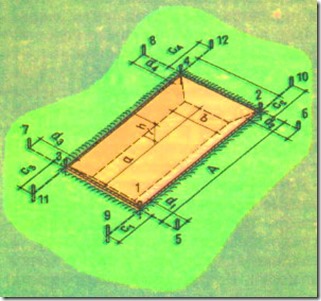

Основными способами разбивки сооружений являются (рис. 13.7): способ полярных координат, способ прямой угловой засечки, способ прямоугольных координат, способы линейной и створной засечек.

Выбор того или иного способа определяется расположением объекта строительства, его формой и размерами, возможностями выполнения угловых и линейных измерений и требуемой точностью разбивки.

Рис. 13.7. Разбивка точки сооружения: а — полярным способом; б — угловой засечкой; в — способом прямоугольных координат, г — линейной засечкой; д — створной засечкой.

Способ полярных координат применяется, когда сооружение находится вблизи геодезической разбивочной сети и окружающая его местность удобна для производства линейных измерений.

Вначале выполняют геодезическую подготовку проекта. Для этого по заданным (или определенным графически) координатам Хс, Ус точки С сооружения (рис. 13.7, а) и известным координатам ХI, УI пункта разбивочной основы I вычисляют разбивочные элементы:

Положение точки С на местности определяют, установив в пункте I теодолит и отложив от направления I -II угол φ, а затем от пункта I расстояние LI—C.

Точность разбивки точки полярным способом выражается формулой:

где mL, mφ соответственно средние квадратические погрешности отложений расстояния и угла; mф — средняя квадратическая погрешность фиксации точки на местности.

Способ прямой угловой засечки. При значительном удалении сооружения от разбивочной основы, а также в условиях водного пространства для выноса в натуру точки С сооружения применяют прямую угловую засечку (рис. 13.7, б). Так же, как в предыдущем способе, по координатам пунктов С, / и II вычисляют дирекционные углы направлений I — С и II — С, а затем разбивочные углы φ1 и φ2, которые откладывают от исходной линии I — II в ее конечных точках. Пересечение направлений I — С и II — C определяет на местности положение точки С. Контроль разбивки точки может быть осуществлен визированием с пункта III под вычисленным разбивочным углом φ3.

Средняя квадратическая погрешность прямой угловой засечки вычисляется по формуле:

где mф — средняя квадратическая погрешность отложения углов φ1 и φ2, b — расстояние между опорными пунктами I – II (базис засечки).

Способ прямоугольных координат. Этот способ удобен, если на участке строительства имеется строительная геодезическая сетка. В этом случае разбивочными элементами являются приращения координат ΔХ, ΔY (рис. 13.7, в), вычисляемые как разность координат определяемой точки С и ближайшей точки строительной сетки 6.

Так, например, для выноса в натуру точки С от точки строительной сетки 6 откладывается отрезок ΔY, конец которого в точке М закрепляется. В точке М устанавливают теодолит и при двух положениях круга восстанавливают к стороне 6 — 7 перпендикуляр, по направлению которого откладывают величину ΔХ.

Средняя квадратическая погрешность разбивки точки способом прямоугольных координат определяется по формуле

где mΔХ, mΔY — средние квадратические погрешности отложений приращений координат; m90 — средняя квадратическая погрешность построения прямого угла; mФ — ошибка фиксирования точки на местности.

Способ линейной засечки рекомендуется применять при достаточной густоте пунктов разбивочной сети. При этом расстояние между ними и определяемой точкой не должно превышать длины мерного прибора. Как видно из рис. 13.7, г положение точки С определяется пересечением отрезков заданной длины L1 и L2 , отложенных от пунктов I и II.

Для оценки точности разбивки точки способом линейной засечки пользуются формулой:

где mL — средняя квадратическая ошибка отложения расстояний L1, L2, γ — угол пересечения этих расстояний.

Способ створной засечки состоит в том, что определяемая точка получается на пересечении взаимно перпендикулярных визирных лучей по створам I – I’ и II – II’ (рис. 13.7, д), закрепленным на местности за пределами сооружения. Этот способ широко применяется при разбивке сооружений прямоугольной конфигурации, а при расстояниях между створными точками в пределах 20 — 30 м практикуется образование створов с помощью монтажных проволок (струн), натягиваемых в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

План организации рельефа

План организации рельефа призван решить задачи по преобразованию рельефа городской территории для приспособления его к застройке, благоустройству и инженерно-транспортным нуждам. Организация рельефа обеспечивает высотное решение площадей улиц, проездов; размещение зданий, сооружений и подземных коммуникаций; возможность стока ливневых вод и канализации.

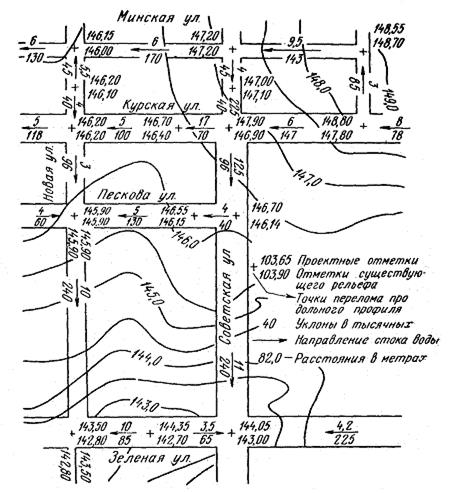

Определяющим документом проекта является схема организации рельефа (рис. 13.8), составляемая на топографическом плане масштаба 1:5000 или 1:2000.

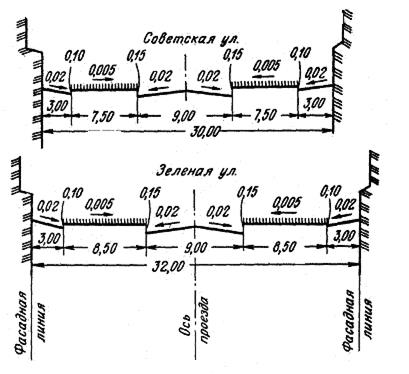

Проектные решения по организации рельефа приводятся на схеме в основном по осям проектируемых проездов в виде проектных точек пересечения осей и перегибов продольного профиля. На схеме показывают также расстояния между точками пересечения осей, перегибов профиля, уклоны в промилле и направления стока воды. К схеме прилагают проекты поперечных профилей улиц (рис. 13.9) в масштабах 1:100—1:200.

Рис. 13.8. Схема организации рельефа.

Утвержденная схема организации рельефа является обязательной для всех ведомств и учреждений, выполняющих застройку и освоение городской территории.

Рабочий план организации рельефа составляют на топографическом плане в масштабах 1:500— 1:1000. Исходными служат проектные отметки схемы организации рельефа.

Проектный рельеф, образуемый отдельными оформляющими плоскостями, может быть задан либо в виде профилей, либо проектными горизонталями в сочетании с проектными отметками.

Рис. 13.9. Поперечные профили улиц.

В методе профилей на топографический план наносят сетку, по линиям которой составляют продольные профили в масштабе плана проекта. Расстояния между профилями при планировке квартала принимают равными 20 — 50 м, а при планировке больших территорий – 100 — 200 м. Метод профилей трудоемкий и поэтому применяется редко.

Метод проектных горизонталей заключается в том, что на плане проводят проектные горизонтали рельефа, образующегося после изменения естественного рельефа путем срезок и подсыпок. Проектные горизонтали между линиями перегибов скатов изображаются прямыми равно отстоящими друг от друга параллельными линиями. Сечение h для проектных горизонталей в пределах 0,1- 0,5 м выбирают в зависимости от характера естественного рельефа.

Для планов масштаба 1:500 при сравнительно спокойном рельефе всего применяют сечение, равное 0,1 м.

Положение проектных горизонталей на плане определяют по проектным отметкам точек пересечения осей проездов и точек перегиба проектного рельефа. Расстояние l (заложение) между смежными проектными горизонталями на плане подсчитывают по формуле

l = h/(iM), (13.4.1)

где i — продольный проектный уклон; М — знаменатель численного масштаба плана.

На границе двух оформляющих плоскостей проектные горизонтали имеют излом.

Составление плана организации рельефа начинают с улиц. Первоначально проектируют горизонтали по проезду, а затем развивают их до фасадной линии застройки. При этом учитывают поперечные уклоны проездов, газонов и тротуаров, а также высоты бордюрных камней.

При проектировании рельефа на внутриквартальных территориях исходными являются проектные отметки вертикальной планировки по улицам. Вертикальная планировка внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек должна обеспечивать сбор и отвод поверхностной воды с территории квартала на прилегающие уличные проезды или в специальную водосточную сеть. Проектные горизонтали на внутриквартальной территории проводят с учетом характера естественного рельефа, предусматривая наименьший объем земляных работ. Крутые склоны или возвышенные места оформляют озелененными откосами, подпорными стенками, пандусами, лестницами.

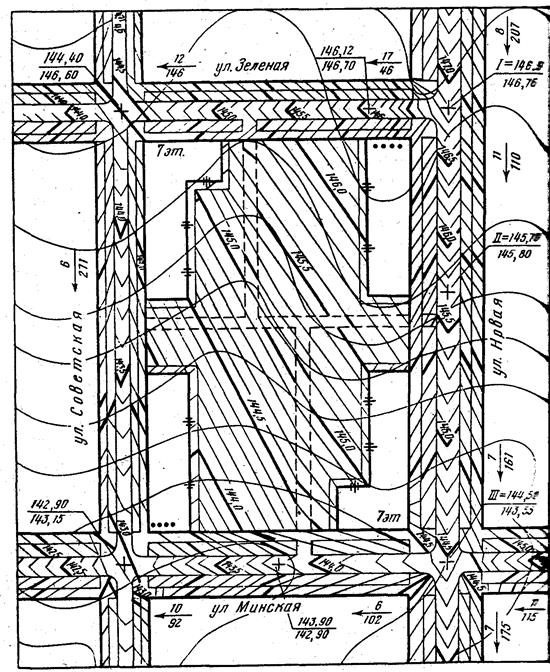

На плане организации рельефа указывают отметки «чистого пола» первого этажа, проектные и существующие отметки углов зданий и сооружений (рис. 13. 10).

Рис. 13.10. Фрагмент плана организации рельефа.

Перенос проекта организации рельефа в натуру осуществляется в следующей последовательности:

1 . Отыскивают на местности реперы и марки высотной сети и в случае их недостаточного количества производят сгущение сети.

2. Переносят на местность проектные отметки точек красных линий.

3. Выносят на местность проект организации рельефа квартала (вначале внутриквартальные проезды, затем дорожки, тротуары, углы зданий и проектный рельеф не застраиваемой части).

Источник

Разбивка основных осей здания и сооружения на местности

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога!

Прежде, чем начать строительство зданий, подземных и наземных сооружений, производится важнейшая работа – разбивка осей здания.

От качественного выполнения этой задачи зависит безопасность эксплуатации строительного объекта в будущем. Проектные параметры основных сооружений строительства должны быть перенесены в натуру с высокой точностью, поэтому такая работа может производиться только сертифицированными специалистами, например, представителями организации Мосгоргеотрест, а не доморощенными геодезистами, прочитавшими пару статей и не имеющими требуемых навыков.

Виды и способы разбивки осей.

Применение вариантов разбивки зависит от ряда факторов:

Существует несколько способов изысканий на местности:

Способ прямоугольных координат выполняется, если на строительной площадке есть красные линии застройки, строительная сетка. Работы проводятся с теодолитом или другим геодезическим оборудованием.

Способ полярных координат применим, если узловые точки, показывающие закругления, пересечения трасс, находятся удалённо от строительной сетки.

Угловая засечка необходима, если рельеф местности пересечён оврагами, водоёмами. Также он применим, когда от опорных пунктов удалены точки, переносимые из проекта.

Линейная засечка похожа на угловую засечку.

Створная засечка служит детальной разбивке объекта строительства (по отношению к створам основных, главных сетей).

Разбивка относительно других зданий. Такой способ ориентируется на существующие здания в качестве ориентира. Углы определяются графически в проектных чертежах (как пример используется линейная засечка или перпендикулярный способ с определением отношения осей и точек нового сооружения к створам линий имеющихся зданий).

После определения осей, их необходимо закрепить на местности. Для этого используется понятие обноски. В материальном выражении обноска – это оструганная сверху доска (визирная), прикреплённая к двум визирным столбам (высота, на которой закреплена доска 0,4-0,6 м), на которой гвоздями зафиксированы оси. Бывает сплошная обноска, створная обноска. Первый вариант довольно редко применяется, так как она громоздка и сложна в производстве. Второй тип рациональнее, так как устанавливается там, где закрепляются оси здания.

Расстояние обноски от контура будущего объекта – произвольное (рекомендованное – 3-5 м), расстояние между частями обноски – 3-3,5 м. Кроме обноски используются другие геодезические знаки: постоянные (для главных и основных осей) и временные. Для проездов и проходов в обноске оставляются разрывы. Необходимо рассчитать размер котлована, чтобы обноска не попала в зону проведения земляных работ, то есть вынести её за пределы откосов котлована. Нужно помнить, что геодезические знаки выполняют роль точек, где устанавливается геодезическая техника (приборы), которая центруется на точке (необязательно, при использовании тахеометра), после чего выполняются измерения.

Временные геодезические знаки – это колышки, арматура, куски трубы, дюбеля. Закрепляя осевые створы, на здания наносятся риски несмываемой цветной краской. Быстрое восстановление осей может производиться, когда на продолжении их створов закреплены по 2 знака с обеих сторон, один из которых расположен под обноской. При строительстве в зоне плотной городской застройки, когда нет возможности отступа в полторы высоты строящегося объекта, на окрестных зданиях устанавливаются плёночные маркеры для координации процесса разбивки.

Вынос осей, а также планово – высотная съёмка с отвязкой от координат плёночных марок на стенах считается удобней створной разбивки, а также тригонометрического нивелирования от геодезического удалённого репера. Чтобы сохранить стенные марки, рекомендуется иметь их не менее 8 штук (на всю стройплощадку). Процесс наклейки лучше производить с крыши рядом стоящих зданий, так как знак, расположенный высоко, гораздо лучше используются при наборе этажности строящегося здания. Если нет возможности наклеить высокие стенные марки, нужно их клеить снизу, используя высокую лестницу. Поверхность марок нужно тщательно зачищать, а затем клеить, применяя водостойкий клей.

Работа с прибором.

Можно вкратце описать работу с геодезическим оборудованием, например, с теодолитом, при нанесении на обноску осей стен, колонн, фундамента. Начинается работа с установки прибора на уже разбитый угол, центровки его над вбитым в кол гвоздём. Затем нужно поднять трубу прибора до момента, когда горизонт сетки не совместится с кромкой верха доски обноски. Там, где на доске будет проектироваться вертикаль сетки, делается надрез глубиной 3 см. Туда забивается гвоздь таким образом, чтобы он соответствовал вертикали. Ставится отметка, проводится черта, продолжающая надрез, карандашом (краской) на доске, после чего подписывается название оси.

Следующий шаг – наведение трубы прибора на гвоздь, вбитый в колышек в другом пересечении осей (углу), точка переносится на обноску. Последовательно ставя теодолит по всем точкам, оси выносятся на обноску с помощью двух гвоздей каждая, вбитых на противоположных сторонах доски. Остаётся натянуть проволоку или шнур и точно зафиксированные контуры стен появляются в натуре.

Документация и передача выполненных работ подрядчику.

Заказчик строительства обязан сделать разбивку осей опорной геодезической основы объёкта строительства, зафиксировать её документально через акт разбивки осей и передать подрядной организации, которая займётся дальнейшими геодезическими изысканиями: разбивкой котлована, фундамента, перенесёт оси, отметки на монтажные горизонты, произведёт детальную разбивку промежуточных осей. Заказчиком, а также подрядчиком составляется смета, основанием которой служит проект, после чего планируются конкретные виды работ.

Соответствие произведённых работ, способы разбивки, точность и классность используемого оборудования, формы документации процесса: акт разбивки осей, акт приёмки — передачи результатов геодезических изысканий определяются СНиП 3.01.03-84, где прописана чёткая исполнительная схема производства со всеми составляющими. Можно скачать образец акта здесь.

Источник