Способы растворения поваренной соли

Соль поваренная — хлорид натрия (NaCl) — растворяется в воде, растворимость мало зависит от температуры. Коэффициент растворимости (на 100 г. воды) равен:

При 20°С — 35,9 грамма;

При 80°С — 38,1 грамма.

Растворимость соли значительно снижается в присутствии хлороводорода, гидроксида натрия, хлоридов металлов.

Растворяется в жидком аммиаке, вступает в реакции обмена.

— Плотность соли — 2,165 г/см³;

— Температура плавления 800,8°С;

— Температура кипения 1465°С.

Чистая поваренная соль — бесцветное не поглощающее влагу из воздуха, кристаллическое вещество, растворимое в воде и плавящееся при 801°С. В природе встречается в виде каменной соли, основная масса которой чаще всего находится на глубине 5 км под поверхностью земли. Однако давление слоя горных пород, расположенных над пластом соли, превращает ее в вязкую, пластичную массу. «Всплывая» в местах пониженного давления кроющих пород, пласт соли образует соляные «купола», выходящие в ряде мест наружу.

Природная каменная соль редко бывает чисто белого цвета. Чаще буроватого или желтоватого из-за примесей соединений железа.

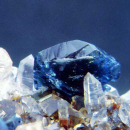

Встречаются, но очень редко, кристаллы голубого цвета. Это означает, что они долгое время в глубинах земли находились по соседству с породами, содержащими уран, и подверглись радиоактивному облучению.

В лаборатории тоже можно получить синие кристаллы соли. Для этого не потребуется облучения — в плотно закрытом сосуде надо нагреть смесь поваренной соли и небольшого количества металлического натрия. Металл способен растворяться в соли.

При растворении в воде синего кристалла соли, образуется бесцветный раствор — неотличимый по цвету от раствора обычной соли.

Поваренная соль — не только пищевой продукт, но издавна распространенный консервант, ее применяли при обработке кожевенного и мехового сырья. А в технике она до сих пор является исходным сырьем для получения практически всех соединений натрия, в том числе соды.

Поваренная соль разных месторождений имеет разные биологические свойства: самая в этом отношении полезная — морская.

Средний европеец ежедневно поглощает с пищей до 15 г соли. Средний японец — около 40 г.

Именно японцы и держат мировое первенство по числу больных гипертонией — болезнью, одна из причин которой состоит в том, что в организме задерживается больше жидкости, чем ему необходимо. Клетки разбухают от ее излишка, сжимают кровеносные сосуды, поэтому повышается кровяное давление, от чего и сердце начинает работать с перегрузкой. Трудно становится и почкам, очищающим организм от избытка натрия.

Ни одно растение не может расти на почве, покрытой солью, солончаки всегда были символом земли бесплодной и необитаемой.

В древности люди использовали несколько способов добычи поваренной соли: естественное испарение морской воды в «соляных садках», где выпадал хлорид натрия — «морская» соль, вываривание воды соленых озер с получением «выварочной» соли, и выламывание «каменной» соли в подземных рудниках. Все эти способы дают соль с примесями хлорида магния, сульфатов калия и магния и бромида магния, содержание которых достигает 10%.

В морской воде в среднем на 1 л приходится до 30 г различных солей, на долю поваренной соли приходится 24 г.

За три тысячи лет до нашей эры — древние солевары обливали бревна морской водой, а потом сжигали их и из золы выбирали соль.

Позднее соленые воды стали выпаривать на больших противнях, а для удаления примесей добавляли кровь животных, собирая образующуюся пену.

Примерно с конца 16 века растворы соли очищали и концентрировали, пропуская через башни, заполненные соломой и ветками кустарников.

Выпаривание раствора соли на воздухе производили и совсем примитивным способом, сливая рассол по стене, сложенной из связок хвороста и соломы.

Рассолы добывали не только из озер, но и из подземных соляных источников — буровые скважины, которые для этого строили, в 15 веке, достигали длины 70 м. В скважины опускали трубы, изготовленные из цельного дерева, а упаривали рассолы в железных противнях на дровяной топке.

В настоящее время поваренную соль добывают из отложений соляных озер и на месторождениях каменной соли.

Поваренная соль — не только важная пищевая приправа, но и химическое сырье: из нее получают гидроксид натрия, соду, хлор.

Источник

ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ

ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ – хлорид натрия NaCl. Умеренно растворяется в воде, растворимость мало зависит от температуры: коэффициент растворимости NaCl (в г на 100 г воды) равен 35,9 при 20° С и 38,1 при 80° С. Растворимость хлорида натрия существенно снижается в присутствии хлороводорода, гидроксида натрия, солей – хлоридов металлов. Растворяется в жидком аммиаке, вступает в реакции обмена. Плотность NaCl – 2,165 г/см 3 , температура плавления 800,8° С, температура кипения 1465° С.

Раньше говаривали: «Соль всему голова, без соли и жито – трава»; «Один глаз на полицу (где хлеб), другой – в солоницу (солонку)», и еще: «Без хлеба не сытно, без соли не сладко». Бурятская народная мудрость гласит: «Собираясь пить чай, клади в него щепотку соли; от нее быстрее усваивается пища, исчезнут болезни желудка».

Вряд ли мы узнаем, когда впервые наши далекие предки вкусили соль: нас отделяют от них десять-пятнадцать тысяч лет. Тогда еще не было посуды для приготовления пищи, все растительные продукты люди вымачивали в воде и подпекали на тлеющих углях, а мясо, насаженное на палки, обжаривали в пламени костра. «Поваренной солью» первобытных людей наверняка была зола, которая неизбежно попадала в пищу во время ее приготовления. Зола содержит поташ – карбонат калия K2CO3, который в местах, удаленных от морей и соленых озер, долгое время служил пищевой приправой.

Возможно, однажды, за неимением пресной воды, мясо либо корни и листья растений были замочены в соленой морской или озерной воде, и еда оказалась вкуснее обычной. Может быть, добытое впрок мясо, чтобы защитить его от хищных птиц и насекомых, люди спрятали в морскую воду, а потом обнаружили, что оно приобрело приятный вкус. Наблюдательные охотники первобытных племен могли заметить, что животные любят лизать солонцы – белые кристаллы каменной соли, выступающие кое-где из-под земли, и попробовали добавлять соль в пищу. Могли быть и другие случаи первого знакомства людей с этим удивительным веществом.

Чистая поваренная соль, или хлорид натрия NaCl – бесцветное негигроскопичное (не поглощающее влагу из воздуха) кристаллическое вещество, растворимое в воде и плавящееся при 801° С. В природе хлорид натрия встречается в виде минерала галита – каменной соли. Слово «галит» происходит от греческого «галос», означающего и «соль», и «море». Основная масса галита чаще всего находится на глубине 5 км под поверхностью земли. Однако давление слоя горных пород, расположенных над пластом соли, превращает ее в вязкую, пластичную массу. «Всплывая» в местах пониженного давления кроющих пород, пласт соли образует соляные «купола», выходящие в ряде мест наружу.

Природный галит редко бывает чисто белого цвета. Чаще он буроватый или желтоватый из-за примесей соединений железа. Встречаются, но очень редко, кристаллы галита голубого цвета. Это означает, что они долгое время в глубинах земли находились по соседству с породами, содержащими уран, и подверглись радиоактивному облучению.

В лаборатории тоже можно получить синие кристаллы хлорида натрия. Для этого не потребуется облучения; просто в плотно закрытом сосуде надо нагреть смесь поваренной соли NaCl и небольшого количества металлического натрия Na. Металл способен растворяться в соли. Когда атомы натрия проникают в кристалл, состоящий из катионов Na + и анионов Cl – , они «достраивают» кристаллическую решетку, занимая подходящие места и превращаясь в катионы Na + . Освободившиеся электроны располагаются в тех местах кристалла, где полагалось бы находиться хлорид-анионам Cl –? . Такие необычные места внутри кристалла, занятые электронами вместо ионов, называют «вакансиями».

При охлаждении кристалла некоторые вакансии объединяются, это и служит причиной появления синей окраски. Кстати, при растворении в воде синего кристалла соли образуется бесцветный раствор – совсем как из обычной соли.

Греческий поэт Гомер (VIII в. до н.э.), написавший Илиаду и Одиссею, называл поваренную соль «божественной». В те времена она ценилась выше золота: ведь, как гласила пословица, «без золота прожить можно, а без соли — нельзя». Из-за месторождений каменной соли происходили военные столкновения, а иногда нехватка соли вызывала «соляные бунты».

На столах императоров, царей, королей и шахов стояли солонки из золота, и заведовал ими особо доверенный человек — солоничий. Воинам часто платили жалованье солью, а чиновники получали солевой паек. Как правило, соляные источники были собственностью властителей и коронованных особ. В Библии есть выражение «пьет соль от дворца царского», означающее человека, получающего содержание от царя.

Соль издавна была символом чистоты и дружбы. «Вы – соль земли» – говорил Христос своим ученикам, имея в виду их высокие нравственные качества. Соль употреблялась при жертвоприношениях, новорожденных детей у древних евреев посыпали солью, а в католических церквах при крещении в ротик младенца клали кристаллик соли.

В обычае арабов было при утверждении торжественных договоров подавать сосуд с солью, из которого в знак доказательства и гарантии постоянной дружбы лица, заключившие договор – «завет соли» – съедали по несколько ее крупинок. «Съесть вместе пуд соли» – у славян значит хорошо узнать друг друга и подружиться. По русскому обычаю, когда подносят гостям хлеб-соль, то тем самым желают им здоровья.

Поваренная соль – не только пищевой продукт, но издавна распространенный консервант, ее применяли при обработке кожевенного и мехового сырья. А в технике она до сих пор является исходным сырьем для получения практически всех соединений натрия, в том числе соды.

Поваренная соль входила и в состав самых древних лекарств, ей приписывали целебные свойства, очищающее и дезинфицирующее действие, причем с давних пор подмечено, что поваренная соль разных месторождений имеет разные биологические свойства: самая в этом отношении полезная – морская. В Лечебнике-травнике, изданном в России в 17 в., написано: «Две сути соли, одну копали из горы, а другую находили в море, а которая из моря, та лутчи, а кроме морской соли та лутчи, которая бела».

Однако в употреблении соли надо соблюдать меру. Известно, что средний европеец ежедневно поглощает с пищей до 15 г соли, в то время как средний японец – около 40 г. Как раз японцы и держат мировое первенство по числу больных гипертонией – болезнью, одна из причин которой состоит в том, что в организме задерживается больше жидкости, чем ему необходимо. Клетки разбухают от ее излишка, сжимают кровеносные сосуды, поэтому повышается кровяное давление, от чего и сердце начинает работать с перегрузкой. Трудно становится и почкам, очищающим организм от избытка катионов натрия.

Ни одно растение не может расти на почве, покрытой солью, солончаки всегда были символом земли бесплодной и необитаемой. Когда властитель Священной Римской империи Фридрих I Барбаросса разрушил в 1155 Милан в Италии, то велел посыпать руины поверженного города солью в знак его полного уничтожения. У разных народов во все времена рассыпать соль значило накликать беду и потерять здоровье.

В древности люди использовали несколько способов добычи поваренной соли: естественное испарение морской воды в «соляных садках», где выпадал хлорид натрия NaCl – «морская» соль, вываривание воды соленых озер с получением «выварочной» соли, и выламывание «каменной» соли в подземных рудниках. Все эти способы дают соль с примесями хлорида магния MgCl2·6 H2O, сульфатов калия K2SO4 и магния MgSO4·7H2O и бромида магния MgBr2·6H2O, содержание которых достигает 8–10 %.

В морской воде в среднем на 1 л приходится до 30 г различных солей, на долю поваренной соли приходится 24 г. Технология получения хлорида натрия NaCl из морской и озерной воды всегда была довольно примитивной.

Например, в конце «бронзового века» – за три, три с половиной тысячи лет до нашей эры – древние солевары обливали бревна морской водой, а потом сжигали их и из золы выбирали соль. Позднее соленые воды стали выпаривать на больших противнях, а для удаления примесей добавляли кровь животных, собирая образующуюся пену. Примерно с конца 16 в. растворы соли очищали и концентрировали, пропуская через башни, заполненные соломой и ветками кустарников. Выпаривание раствора соли на воздухе производили и совсем примитивным способом, сливая рассол по стене, сложенной из связок хвороста и соломы.

Солеварение, старейшее из химических ремесел, возникло на Руси, по-видимому, в начале 7 века. Соляные промыслы принадлежали монахам, которым благоволили русские цари, с них даже не взимался налог на продаваемую соль. Выварка соли приносила монастырям огромные прибыли. Рассолы добывали не только из озер, но и из подземных соляных источников; буровые скважины, которые для этого строили, в 15 в. достигали длины 60–70 м. В скважины опускали трубы, изготовленные из цельного дерева, а упаривали рассолы в железных противнях на дровяной топке. В 1780 в России таким способом было выварено более ста тысяч тонн соли…

В настоящее время поваренную соль добывают из отложений соляных озер и на месторожденияхкаменной соли – галита.

Поваренная соль – не только важная пищевая приправа, но и химическое сырье: из нее получают гидроксид натрия, соду, хлор.

Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю. Книга по химии для домашнего чтения, 2-е изд. М., Химия, 1995

Лидин Р.А. и др. Химические свойства неорганических веществ: Учеб. пособие для вузов / Р.А. Лидин, В.А. Молочко, Л.Л.Андреева; под ред. Р.А.Лидина. М., Химия, 1996

Аликберова Л.Ю. Занимательная химия: Книга для учащихся, учителей и родителей. М., АСТ-ПРЕСС, 1999

Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю., Рукк Н.С. Домашняя химия. Химия в быту и на каждый день. М., РЭТ, 2001

Источник

Способы разделения смесей

Для получения чистых веществ используют различные способы разделения смесей.

| Способы разделения смесей | |

|---|---|

| неоднородных (гетерогенных) | однородных (гомогенных) |

| — Отстаивание — Фильтрование — Действие магнитом — Центрифугирование | — Выпаривание. Кристаллизация. — Дистилляция (перегонка) |

Процессы разделения смесей основаны на различных физических свойствах компонентов, образующих смесь.

Отстаивание

Отстаивание — это разделение неоднородной жидкой смеси на компоненты, путём её расслоения с течением времени под действием силы тяжести.

Отстаиванием можно разделить смесь нерастворимых в воде веществ, имеющих разную плотность.

Пример. Смесь из железных и древесных опилок можно разделить, если высыпать её в сосуд с водой (1), взболтать и дать отстояться. Железные опилки опустятся на дно сосуда, а древесные будут плавать на поверхности воды (2), и их вместе с водой можно будет слить в другой сосуд (3):

На этом же принципе основано разделение смесей малорастворимых друг в друге жидкостей.

Пример. Смеси бензина с водой, нефти с водой, растительного масла с водой быстро расслаиваются, поэтому их можно разделить с помощью делительной воронки:

Отстаиванием также можно разделить вещества, которые осаждаются в воде с различной скоростью.

Пример. Смесь из глины и песка можно разделить, если высыпать её в сосуд с водой (1), взболтать и дать отстояться. Песок оседает на дно значительно быстрее глины (2):

Этот способ используется для отделения песка от глины в керамическом производстве (производство глиняной посуды, красных кирпичей и др.).

Центрифугирование

Центрифугирование — это разделение неоднородных жидких смесей путём вращения.

Пример. Если компоненты неоднородной жидкой смеси очень малы, такие смеси разделяют центрифугированием. Такие смеси помещают в пробирки и вращают с большой скоростью в специальных аппаратах — центрифугах.

Перед центрифугированием частицы смеси распределены по объёму пробирки равномерно. После центрифугирования более лёгкие частицы всплывают наверх, а тяжёлые оседают на дно пробирки.

С помощью центрифугирования, к примеру, отделяют сливки от молока.

Фильтрование

Фильтрование — это разделение жидкой неоднородной смеси на компоненты, путём пропускания смеси через пористую поверхность. В роли пористой поверхности может выступать бумажная воронка, марля, сложенная в несколько слоёв, или любой другой пористый материал, способный задержать один или несколько компонентов смеси.

Фильтрованием можно разделить неоднородную смесь, состоящую из растворимых и нерастворимых в воде веществ.

Пример. Чтобы разделить смесь, состоящую из поваренной соли и песка, её можно высыпать в сосуд с водой, взболтать и затем эту смесь пропустить через фильтровальную бумагу. Песок остаётся на фильтровальной бумаге, а прозрачный раствор поваренной соли проходит через фильтр:

При необходимости, растворённую поваренную соль из воды можно выделить выпариванием.

Действие магнитом

С помощью магнита из неоднородной смеси выделяют вещества, способные к намагничиванию.

Пример. C помощью магнита можно разделить смесь, состоящую из порошков железа и серы:

Выпаривание. Кристаллизация

Выпаривание — это способ разделения жидких смесей путём испарения одного из компонентов. Скорость испарения можно регулировать с помощью температуры, давления и площади поверхности испарения.

Пример. Чтобы растворённую в воде поваренную соль выделить из раствора, последний выпаривают:

Вода испаряется, а в фарфоровой чашке остаётся поваренная соль. Иногда применяют упаривание, т. е. частичное испарение воды. В результате образуется более концентрированный раствор, при охлаждении которого растворённое вещество выделяется в виде кристаллов. Этот процесс получил название кристаллизации.

Дистилляция (перегонка)

Дистилляция (перегонка) — это способ разделения жидких однородных смесей путём испарения жидкости с последующим охлаждением и конденсацией её паров. Данный способ основан на различии в температурах кипения компонентов смеси.

Пример. При нагревании жидкой однородной смеси сначала закипает вещество с наиболее низкой температурой кипения. Образующиеся пары конденсируются при охлаждении в другом сосуде. Когда этого вещества уже не останется в смеси, температура начнёт повышаться, и со временем закипает другой жидкий компонент:

Таким способом получают, к примеру, дистиллированную воду.

Источник