Способы распространения диаспор сорняков по территории

Сорта винограда А-О, П-Я

Сейчас папоротники гораздо меньших размеров, встречаются в лесах. Размножение происходит спорами. Папоротник очень популярен как комнатное растение начиная с 19 века.

Почитать о папоротниках больше:

Наиболее широкому распространению Сорных растений прежде всего содействует их огромная плодовитость. В то время, как, напр., одно растение хлебных злаков, даже при самом лучшем его возделывании, способно давать в среднем лишь около 2000 зерен, плодовитость большинства сорных растений неизмеримо выше, как это видно из следующих данных, показывающих сколько семян или плодов дает одно сорное растение.

Далее, сорные растения наделены особыми разнообразными приспособлениями для рассеивания их семян на возможно большем пространстве.

Одно растение дает плодов или семян

Костер ржаной (Oromus secalinus). 1 420

Куколь (Agroslemma githago). 2 500

Мышей сизый (Selaria glauca) . 5 520

Василек енний (Centaurea Cyanus/. 6680

Вьюнковэя гречишка (Polygonum convolvj/us L.) 11 200

Зорька белая (Lychnis alba) . 14690

Осот полевой (Sonchus arvensis). 19000

Кргстовник обыкновен. (Senecio vulgar is) . 20 000

Льнянка обыкновеп. (Linaria vulgar is). 32 300

Будяк (Cirsium aruense). 35 550

Коровяк ( Verbascum lychnitis). 40 000

Ромашка непахучая (Matricaria in odor a) . 54000

Пастушья сумка (Capsella bursa pastoris/ . 73 ОЭО

Лебеда белая (Chenopodium album). 100000

Полынь горькая (Artemisia Absinthium) . 102000

Чернобыльник (A. vulgaris). 143000

Щнрица (Amarantus retroflexus). 500 000

Гулявник (Sisymbrium Sophia). 730 ОЭО

У одних сорных растений это рассеивание достигается особым устройством их плодов, разбрасывающих семена, как, напр., у горошков и др.; у овсюгов, благодаря скручиваниям и раскручиваниям остей, от перемен влажности воздуха, зерна могут не только ползать, но даже зарываться в земле. Известно, как сильно зерна овсюга набиваются в углы мешков или в части машин, а отсюда могут попадать и в другое зерно,, насыпаемое в те же мешки или очищаемое на тех же машинах.

Вместе с этим сорные семена могут разноситься водою, ветром, животными и т. д.

При помощи воды семена сорных растений могут не только разноситься по поверхности земли, .

Источник

Пути распространения сорняков

С одного места на другое сорняки проникают при помощи семенных (семена, плоды и соплодия) и вегетативных зачатков (корни, корневища, клубни и луковицы).

Вегетативные зачатки чаще всего образуются в почве и поэтому не могут вызвать быстрого распространения сорняков на большие расстояния. Корни и корневища, разрастаясь во все стороны, вызывают постепенное расползание корнеотпрысковых и корневищных сорняков. Таким путем сорные растения могут проникать на поля только с соседних меж и дорог. Захват площади в этом случае идет крайне медленно. Например, куртины таких корнеотпрысковых растений, как осот розовый и молокан синий, при разрастании корней за год увеличиваются в диаметре только на 2-3 м.

Еще медленнее распространяются сорняки при помощи клубней и луковиц. Эти органы вегетативного размножения вырастают преимущественно на коротких подземных побегах. Один такой зачаток образует очень небольшую куртину, которая затем растет довольно медленно.

Наиболее быстро и на большие расстояния сорняки расселяются при помощи семенных зачатков. Последние могут распространяться от места произрастания их материнского растения в зависимости от биологии сорняка на несколько километров или значительно дальше. Таким образом, основным является семенной способ распространения сорных растений.

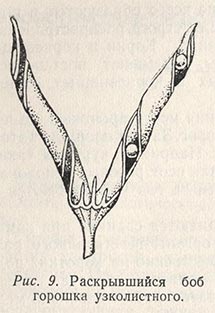

Главные пути семенного расселения сорняков: разбрасывание при осыпании, перенос отделившихся семян ветром, водой, животными, птицами и в результате неправильной деятельности человека. Семена разбрасываются при раскачивании материнских растений (овсюг, куколь и им подобные), резком закручивании створок открывающихся плодов (горошек и другие), ряда других приспособлений (рис. 9). При раскачивании растений семена осыпаются в непосредственной близости от материнского сорняка, обычно не далее 80 см. При растрескивании плодов со скручиванием их створок они разбрасываются на расстояние нескольких метров (в одном из опытов НИИСХ Юго-Востока — на 3 м).

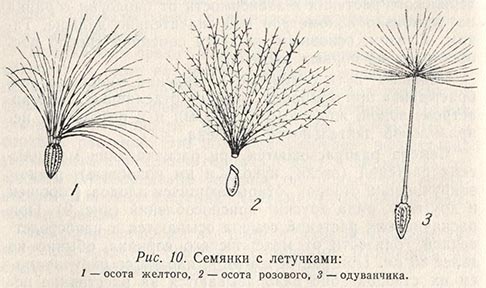

Для распространения ветром одни сорняки имеют летучки-парашютики из волосков или особые крылатки, другие поднимаются в воздух благодаря малым размерам и легкости семян, третьи образуют крупные шарообразные упругие кусты — перекати-поле. Из малолетников с летучками из волосков наиболее широко распространены и представляют опасность прежде всего латук, мелколепестник канадский и козлобородник, а из корнеотпрысковых — осоты и молокан синий. Меньший вред приносят одуванчик, скерда кровельная, татарник, крестовник и другие (рис. 10).

Эти сорняки незадолго до созревания сельскохозяйственных культур перерастают их травостой и выходят в верхний ярус. Поэтому из корзинок, возвышающихся над посевами, их семянки могут быть вырваны порывами ветра. Семена в корзинках держатся довольно крепко. Выдуваются они лишь при достаточно сильном ветре, способном поднять их в воздух. Сначала выдергивается из корзинки одна семянка, а за нею уже с большей легкостью другие. Это своего рода биологическое приспособление, не допускающее осеменения сорняков в тихую погоду, когда перенос семянок по воздуху невозможен.

Особенно легко поднимаются в воздух семена с летучками при ударе мотовила уборочных машин. Поднявшись в воздух, семена продолжительное время парят и могут переноситься на большие расстояния (до 3 и более километров). В ветреную погоду они долго летят, не садясь на землю. Если погода изменчивая, ветер несет их как бы скачками. Они то садятся, то гонятся ветром по самой земле, то вновь поднимаются в воздух.

Для окончательного приземления семянок с летучками необходимы определенные условия. На обнаженной поверхности почвы они не задерживаются, в стерню оседают в единичных количествах, в посевы же — в несколько больших. От уноса ветром до заделки в почву здесь их защищает травостой культурных растений. Полностью задерживаются (даже в ветреную погоду) семянки с летучками на лесных опушках и в лесополосах.

Очаги латука, осотов, молокана и других сорняков с летучками возникают далеко не на всех местах, где оседают их семянки. Например, на полях они появляются очень редко и в небольших количествах, так как условия для их формирования здесь неблагоприятны: при глубокой запашке они часто не могут образовать всходов, при мелкой же заделке, нуждаясь в высоких температурах для прорастания, ко времени необходимого прогревания почвы оказываются в сухой среде.

Наиболее обильно прорастают и образуют большие очаги эти сорняки на различного рода опушках. Здесь в связи с отсутствием обработки почвы их семена сосредоточены в поверхностном слое, который продолжительное время подпитывается талыми водами от снега, задержанного деревьями. В результате ко времени прогревания земли до оптимальных температур их семянки находятся в благоприятных условиях для прорастания и образования всходов.

Занесенные на опушки ветром иногда из очень далеких мест сорняки образуют здесь первичные очаги, которые, если не принимать мер, из года в год растут и становятся очень большими. Осеменяя соседние поля громадным числом своих зачатков, сорные травы в конце концов вызывают и их засорение.

Примером сорняков с крылатками, то есть с широкой пленчатой каймой вокруг семени, могут служить борщевик и пастернак. Семена этих сорных растений ветер поднимает в воздух довольно легко, но все же переносит на меньшие расстояния, чем семенные зачатки с летучками. Обладая меньшей летучестью, сорняки с крылатками оседают на полях в относительно больших количествах и поэтому могут образовывать первичные очаги как по опушкам, так и в посевах.

На довольно большие расстояния ветер переносит мелкие и легкие семена, хотя они для такого способа распространения особых приспособлений и не имеют. Из сорняков, которые расселяются подобным образом, особую опасность представляют заразихи. Могут распространяться этим способом, но лишь при сильном ветре щирица, лебеда и марь. Как известно, в Поволжье в августе и сентябре часто дуют сильные ветры, поднимающие тучи пыли. С ними и переносятся семена перечисленных сорняков.

Многие пожнивные сорные травы: курай, катун, устели-поле (рогач), щирица белая, синеголовник, резак и некоторые другие — переносятся ветром в виде перекати-поля. Шарообразность куста у этих сорняков возникает потому, что у них сильно разрастаются боковые ветви и в ряде случаев сцепляются несколько соседних растений. Осенью, к моменту созревания семян, главный побег у перечисленных пожнивников на уровне почвы становится очень ломким. Поэтому даже сравнительно небольшой ветер отрывает их от корня и катит по полю на довольно большие расстояния. Семена при этом теряются, рассеиваясь по участку. Кусты перекати-поля задерживаются в канавах, кюветах дорог, у лесополос и изгородей. Здесь остается наибольшее количество семян этих сорняков и образуются их основные очаги.

Очень многие сорные растения распространяются дождевыми, вешними и поливными водами, поскольку их семена, плоды, соплодия и даже веточки могут плавать. Плавучесть у семенных зачатков обеспечивается специальными приспособлениями. Например, у овсюга и ряда других злаковых, а также осоковых сорняков под цветочными чешуйками имеется воздух, В результате они плавают до тех пор, пока воздух не будет вытеснен водой. Плоды щавеля способны плавать потому, что у них есть пробковые выросты и крылатки. Плавучесть семян щирицы, повилики и многих других растений объясняется их несмачиваемостью.

Способность к плаванию у разных видов далеко не одинакова. Семена ярутки полевой, щириц, икотника сизого, змееголовника, молокана синего и целого ряда других растений могут держаться на поверхности воды около недели. Затем примерно в течение семи дней у них тонут единичные семена. В массовых количествах эти сорняки оседают на дно водоема значительно позже.

Отдельные семенные зачатки куриного проса, мышея сизого, костра растопыренного, осота огородного, рогача, подмаренника цепкого и лебеды блестящей начинают тонуть через пятидневку. В значительных количествах они погружаются в воду только по прошествии двух-трех недель. У овсюга и мышея зеленого некоторые семена тонут уже в первые дни нахождения в воде, основная же масса — примерно через 7-10 дней. Тысячеголов и козлобородник тонут еще быстрее, на пятый-седьмой день. Наименьшей плавучестью обладают семена вьюнка полевого, куколя и рыжика мелкоплодного. У первых двух сорняков за три дня тонет примерно 70-80% семян, а у последнего — все.

Соплодия и веточки большинства сорных растений плавают много лучше, чем семена. Так, корзинки горчака ползучего в массовом числе начинают тонуть после недельного нахождения в воде, а семена — уже на второй-третий день. Коробочки вьюнка полевого плавают так же долго, как корзинки горчака, семена же тонут более чем наполовину уже в течение первых двух суток.

Хорошая плавучесть прежде всего обеспечивает легкий перенос только что осыпавшихся семенных зачатков потоками дождевых вод. Сначала семена, плоды и соплодия сносятся в водотоки, а затем по ним на соседние участки. В результате очаги сорняков, семенные зачатки которых обладают хорошей плавучестью, образуются в первую очередь по водотокам. В наших условиях потоками дождевых вод сорные растения распространяются на расстояния, чаще всего не превышающие 1-2 км. Лишь в хозяйствах с сильно пересеченной местностью ливневые осадки могут занести семена и много дальше.

Дождевые воды обычно разносят только что осыпавшиеся семена, так как они обладают высокой плавучестью. В дальнейшем их способность к плаванию постепенно ухудшается. Несмотря на это, определенное значение в расселении сорняков имеют и талые воды. Они переносят зачатки сорных растений преимущественно с необрабатываемых земель (на пашне семена заделываются в почву). Вешние воды, в частности, разносят корзинки горчака ползучего и других сложноцветных растений. В расселении сорняков, растущих в затопляемых поймах, определенное значение имеют полые воды.

Поливные воды способствуют распространению сорняков, растущих по краям оросительных каналов. Их семенные зачатки осыпаются в каналы, поливные воды поднимают их и заносят на поля. Подсчитано, что за сутки через каналы шириной 3-4 м может проходить несколько миллионов семян сорных растений. Наиболее засоренными бывают первые порции воды, так как они переносят основную часть семян, скопившихся на дне каналов в межполивной период.

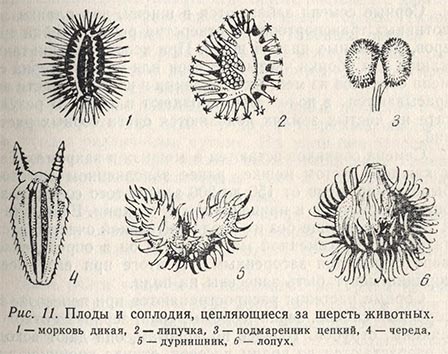

Многие сорняки распространяются животными. Плоды липучки, подмаренника цепкого, череды, цепкого мышея, дурнишника и других несут разного рода колючки и шипы. Ими они цепляются за шерсть животных, которые и переносят их на новые участки (рис. 11). Семена некоторых сорняков (щирица, лебеда, марь белая, мышеи, горчица полевая, воробейник, гречишки, щавель, ромашка и другие) плохо перевариваются животными, например лошадьми и крупным рогатым скотом. Поэтому названные сорные растения могут попасть на сельскохозяйственные участки при пастьбе по ним животных и использовании последних на полевых работах.

Особенно далеко семена сорных трав могут заноситься птицами. В опытах НИИСХ Юго-Востока в зобе воробьев найдено большое количество семян щирицы, мари белой и куриного проса. Значительная их часть оказалась не только жизнеспособной, но и обладала повышенной всхожестью. Хуже всего переваривались воробьями щирица и лебеда. Вот почему при посещении воробьями полей образуются очаги щирицы и лебеды. С этих очагов сорняки постепенно распространяются во все стороны.

В больших количествах заносятся сорняки на поля с навозом и птичьим пометом, если их использовать в качестве удобрения без специальной предварительной подготовки. В навоз семенные зачатки сорных растений попадают не только потому, что при стравливании засоренного фуража какая-то их часть животными не переваривается. Они оказываются в навозе при применении подстилки, содержащей сорняки, а также в связи с тем, что животные, выбирая более вкусный корм, сорные травы из кормушек выбрасывают.

Насколько реальна возможность распространения сорняков с навозом, показывают следующие цифры. В опытах Института сельского хозяйства Юго-Востока в 1 кг коровьего навоза было найдено 1875 штук семян различных сорняков, в том числе щирицы — 1800, куриного проса и мышея — 50. Жизнеспособными из них оказались 37-45% семян. Это значит, что на гектар пашни при внесении 40 т такого навоза будет занесено 28-34 млн. живых семян щирицы, куриного проса, мышея и других сорных растений.

Большое количество живых семенных зачатков сорных трав содержит и птичий помет. Подсчитано, что при внесении в почву 7 ц куриного помета вместе с ним на гектар заносится в среднем 10-15 тыс. семян различных сорняков.

Расселение сорных растений может происходить при неправильном использовании машин, тары и транспорта. Сорные семена забиваются в шнеки, под планки полотняных транспортеров, в отверстия решет, ячейки триеров, различные пазы и щели. При использовании таких машин для уборки чистых посевов или очистки зерна семена сорняков из мест их скопления в какой-то части выбрасываются в поле или попадают в зерно. В результате на чистых землях появляются очаги сорных растений.

Семена сорняков остаются в мешках и закромах. Так, в каждом пустом мешке, ранее заполненном овсюгом, было обнаружено от 150 до 200 зерен этого сорняка, забившихся в углы и прицепившихся к ткани. Если в тару и зернохранилище без их предварительной очистки засыпать чистый семенной материал, то он в определенной мере становится засоренным. В итоге при его высеве сорняки могут быть занесены на поля.

Сорные растения распространяются при перевозке засоренных снопов, зерна, соломы, сена, зерновых отходов, мякины, отрубей. Теряясь по дорогам, они дают всходы и разрастаются по краям посевов, откуда проникают на поля. В наибольших количествах теряются сильносыпучие мелкосеменные сорняки, такие, как щирицы, марь белая и лебеда. В этом одна из главных причин их обилия по краям различных дорог.

На особенно большие расстояния сорные растения расселяются вдоль дорог при перевозке сельскохозяйственных материалов из одной местности в другую (часто весьма отдаленную). В этом, в частности, причина появления первичных очагов горчака у дорог, по которым перевозили сено, и наличие остреца в правобережных районах Саратовской области вдоль железнодорожных линий, хотя на соседних полях этого сорняка нет.

Особенно быстро на большие расстояния и на громадные площади попадают сорняки при высеве засоренного ими семенного материала. Засоренность семян — результат недостаточно тщательной их очистки и неумения должным образом отрегулировать зерноочистительные машины. Наиболее сложно выделить из семенного зерна трудноотделимые сорняки.

Существуют и другие пути расселения сорняков. Щирицы, марь белая и лебеда в больших количествах растут по дорогам. Их семена пристают к обуви людей, к копытам лошадей и других животных, к колесам повозок и автомашин. В результате эти сорные растения с неимоверной быстротой разносятся в разные стороны. Такой способ распространения — одна из главных причин их произрастания по дорогам. Щирица жминдовидная растет, например, вдоль дорог именно потому, что она прилипает к шинам автомашин.

Все изложенное показывает, что сорные растения проникают на пахотные земли и другие сельскохозяйственные угодья различными путями. На поля они заносятся в первую очередь при высеве плохо очищенного семенного материала. Следовательно, семена необходимо очищать самым тщательным образом.

Многие способы распространения сорняков содействуют образованию в непосредственной близости к сельскохозяйственным землям очагов сорной растительности. Такие очаги чаще всего возникают по краям полей, на обочинах различного рода дорог, по опушкам лесов и лесополос, на пустующих землях, усадьбах колхозов и совхозов, земельных участках общего пользования городов, поселков, сел и деревень, приусадебных участках колхозников, рабочих совхозов и других предприятий; по банкетам оросительных и других каналов, в резервах и на полосах отвода шоссейных и железных дорог, по многим другим незасеваемьм местам.

Чтобы не допустить проникновения сорных растений на поля и другие сельскохозяйственные угодья, надо применять общекультурные предупредительные мероприятия. В задачу последних, кроме того, входит предупреждение заноса сорняков с навозом, птичьим пометом, а также при пастьбе скота и уборке урожая.

Источник