Фирма и издержки производства

Основные понятия: авансированный капитал, издержки производства, краткосрочный и долговременный периоды

Чтобы начать любое производство, нужно первоначально авансировать капитал, а потом его расходовать.

Первоначально авансированный капитал — расходы на приобретение постоянных ресурсов (покупку зданий, сооружений, оборудования) и переменных ресурсов (сырья, материалов, рабочей силы, в том числе и менеджеров, и маркетологов, коммунальное обслуживание и т.д.) с целью организации какого-то дела и получения прибыли.

Таким образом, авансированный капитал равен сумме постоянного и переменного капиталов.

Если мы живем по понятиям, то ясно: если крупное производство, то и первоначально авансированный капитал должен быть крупным, если мелкое (табачная палатка) — то и капитал , т.е. маленький. Следовательно, одно дело — организовать выпуск книг или пирожков, совсем другое — компьютеров. Но и в том, и другом случае требуется первоначально авансированный капитал. Предположим, что все приобрели, чтобы начать производство. Остается врубить рукоятку и сказать крылатую фразу первого космонавта Советского Союза (12 апреля 1961 г.) Юрия Гагарина: Как только начинается производство, или, как говорится, закрутится машина, капитал превращается в издержки производства.

Издержки производства — это расходы фирм, связанные с производством и реализацией продукта, в определенный период времени (обычно за месяц, квартал, год).

Отсюда все очень просто: издержки — это расчетная величина, зависимая от первоначального капитала. Поэтому издержки производства отличаются от авансированного капитала.

Издержки производства всегда меньше, чем авансированный капитал.

В издержки производства включается не вся стоимость зданий, станков, оборудования и т.д., а только стоимость изношенной их части в виде амортизационных отчислений, которые в дальнейшем пойдут на их возмещение. В авансированный же капитал включается вся стоимость станков, оборудования зданий и т.д.

Авансированный капитал всегда больше, чем издержки производства.

Издержки производства подобно авансированному капиталу делятся на постоянные и переменные, а также общие, средние и предельные. Анализ издержек производства должен происходить с учетом фактора времени. Отсюда издержки производства анализируются в краткосрочных и долговременных периодах.

Краткосрочный период (short-run). Этот период времени — слишком короткий, чтобы фирма смогла изменить свои постоянные ресурсы или производственные мощности.

В этом периоде постоянные ресурсы остаются неизменными, а переменные ресурсы могут измениться за счет количества переменных ресурсов — сырья и дополнительной рабочей силы вследствие удлинения рабочего дня. Таким образом, в течение краткосрочного периода фирма может изменить объем производства путем соединения изменяющегося количества переменных ресурсов с фиксированными постоянными мощностями. Таким образом, краткосрочный период — это отрезок времени, в течение которого постоянные ресурсы, или факторы, остаются неизменными, а переменные могут изменяться не только за счет цен, но и за счет количества.

Долговременный период (long-run). Этот период времени достаточно продолжительный, чтобы фирма могла успеть изменить количество всех используемых ресурсов: и постоянных, и переменных, включая размеры предприятия.

В этом периоде все ресурсы являются переменными.

Таким образом, краткосрочный период представляет собой период фиксированных мощностей, а долговременный период — период изменяющихся мощностей.

Теперь перейдем к анализу издержек производства в краткосрочном периоде.

Издержки производства в краткосрочном периоде: постоянные, переменные, общие, средние

Издержки производства в краткосрочном периоде делятся на постоянные, переменные, общие, средние и предельные.

Постоянные издержки (fixed cost, FC) — издержки, которые не зависят от объема производства. Они всегда будут иметь место , даже если фирма ничего не производит. К ним относятся: аренда, отчисления на амортизацию зданий и оборудования, страховые взносы, расходы на капитальный ремонт, оплата обязательств по облигационным займам, а также жалованье высшему управленческому персоналу и т.д. Постоянные издержки остаются неизменными при всех уровнях производства, включая нулевой. Графически их можно представить в виде прямой параллельной оси абсцисс (см. рис. 15.1). Она обозначается линией FC.

Переменные (variable cost, VC) — издержки, которые зависят от объема производства. К ним относятся затраты на заработную плату, сырье, топливо, электроэнергию, транспортные услуги и тому подобные ресурсы. В отличие от постоянных переменные издержки изменяются в прямой зависимости от объема производства. Графически они изображаются в виде восходящей кривой (см. рис. 15.1), обозначаемой линией VC .

Кривая переменных издержек показывает, что с ростом выпуска продукта растут переменные издержки производства.

Различие между постоянными и переменными издержками имеет существенное значение для каждого бизнесмена. Переменными издержками предприниматель может управлять, так как их величина изменяется в течение краткосрочного периода в результате изменения объема производства. Постоянные же издержки находятся вне контроля администрации фирмы, так как они обязательны и должны быть оплачены независимо от объема производства.

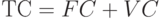

Общие, или валовые, издержки (total cost, TC) — издержки в целом при данном объеме производства. Они равны сумме постоянных и переменных издержек:

Если наложить друг на друга кривые постоянных и переменных издержек, то получим новую кривую, отражающую общие издержки (см. рис. 15.1). Она обозначается линией ТС.

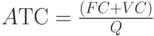

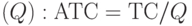

Средние общие ( average total cost, АТС, иногда называют АС ) — это издержки в расчете на единицу продукции, т. е. общие издержки (ТС), деленные на количество произведенной продукции

Показатели средних общих издержек обычно используются для сравнения с ценой, которая всегда указывается в расчете на единицу продукции. Такое сравнение дает возможность определить величину прибыли, что позволяет определить тактику и стратегию фирмы в ближайшее время и на перспективу. Графически кривая средних общих (валовых) издержек изображается кривой АТС (см. рис. 15.2).

Кривая средних издержек имеет U-образную форму. Это говорит о том, что средние издержки могут быть равны рыночной цене, а могут отклоняться от нее. Фирма рентабельна или прибыльна в том случае, если рыночная цена выше средних издержек.

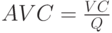

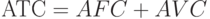

В экономическом анализе кроме средних общих издержек используются такие понятия, как средние постоянные и средние переменные издержки. Это подобно средним общим издержкам, постоянным и переменным издержкам в расчете на единицу продукции. Рассчитываются они следующим образом: средние постоянные издержки ( AFC ) равны отношению постоянных издержек (FC) к выпуску продукции

Средние общие издержки — сумма средних постоянных и переменных издержек, т.е.:

Величина средних постоянных издержек непрерывно уменьшается по мере роста объема производства, поскольку фиксированная сумма издержек распределяется на все большее и большее количество единиц продукции. Средние переменные издержки изменяются в соответствии с законом убывающей отдачи.

Важное значение для определения стратегии фирмы в экономическом анализе отводится предельным издержкам.

Предельные, или маржинальные, издержки (marginal cost, МС) — издержки, связанные с производством дополнительной единицы продукции.

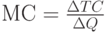

МС можно определить для каждой добавочной единицы продукции путем деления изменения прироста суммы общих издержек на величину прироста выпуска продукции, т.е.:

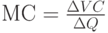

Предельные издержки (МС) равны приросту переменных издержек (

Таким образом, предельные издержки (иногда их называют приростными) представляют собой прирост издержек в результате производства одной дополнительной единицы продукции.

Предельные издержки показывают, во сколько обойдется фирме увеличение объема выпуска продукции на одну единицу. Графически кривая предельных издержек представляет собой восходящую линию МС, пересекающуюся в точке Б с кривой средних общих издержек АТС и точке В с кривой средних переменных издержек AVC (см. рис. 15.3). Сравнение средних переменных и предельных издержек производства — важная информация для управления фирмой, определения оптимальных размеров производства, в пределах которых фирма устойчиво получает доход.

Из рис. 15.3 видно, что кривая предельных издержек (МС) зависит от величины средних переменных издержек ( AVC ) и валовых средних издержек (АТС). В то же время она не зависит от средних постоянных издержек ( AFC ), потому что постоянные издержки FC существуют независимо от того, производится дополнительная продукция или нет.

Переменные и валовые издержки растут вместе с выпуском продукции. Скорость, с которой эти издержки увеличиваются, зависит от природы производственного процесса и, в частности, от степени, в которой производство подвержено действию закона убывающей отдачи по отношению к переменным факторам. Если труд является единственным переменным фактором, что происходит при увеличении объема выпуска продукции? Чтобы больше производить, фирма должна нанять больше рабочих. Тогда, если предельный продукт труда быстро снижается по мере увеличения трудозатрат (из-за действия закона убывающей отдачи), для ускорения выпуска продукции необходимы все большие и большие издержки. В итоге переменные и валовые издержки быстро растут одновременно с увеличением объема выпуска продукции. С другой стороны, если предельный продукт труда незначительно снижается при увеличении количества используемых трудовых ресурсов, издержки будут возрастать не столь быстро при увеличении объема выпуска продукции. Предельные и средние издержки представляют собой важные понятия. Как мы увидим в следующей главе, они решающим образом сказываются на выборе фирмой объема производства. Знание краткосрочных издержек особенно важно для фирм, действующих в условиях заметных колебаний спроса. Если фирма в настоящее время осуществляет выпуск продукции в объеме, при котором предельные издержки резко возрастают, неопределенность относительно увеличения спроса в будущем может заставить фирму внести изменения в производственный процесс и, вероятно, побудить к дополнительным затратам сегодня, чтобы избежать более высоких издержек завтра.

Источник

Издержки

6.2.2. Постоянные, переменные и общие издержки

Постоянные издержки

Существующее в краткосрочном периоде различие между постоянными и переменными ресурсами обусловливает выделение постоянных и переменных издержек. Источником постоянных издержек (накладных расходов) являются затраты постоянных ресурсов, которые остаются неизменными на всем протяжении краткосрочного периода.

Поэтому и постоянные издержки не зависят от объема выпуска продукции. Завод может простаивать, так как его продукция не находит сбыта его продукция; шахта — не работать из-за забастовок рабочих. Но и завод, и шахта продолжают нести постоянные издержки: они должны выплачивать проценты по кредитам, страховые взносы, налоги на собственность, начислять заработную плату уборщикам и сторожам; осуществлять коммунальные платежи.

Отсутствие связи между размерами выпуска и постоянными издержками не уменьшает влияния последних на процесс производства. Чтобы понять это, достаточно перечислить виды постоянных издержек. К ним относятся многие расходы, определяющие технологический уровень производства. Это затраты основного капитала в виде амортизационных отчислений, арендных платежей; расходы на НИОКР и другие «ноу-хау»; выплаты за использование патентов. Постоянными издержками являются некоторые затраты «человеческого капитала», включающие оплату «костяка» персонала: ключевых менеджеров, бухгалтеров или даже искусных мастеров — рабочих редких специальностей. Расходы на обучение и повышение квалификации работников также можно считать постоянными издержками.

Так как постоянные издержки не зависят от объема производства, график их функции TFC представляет собой горизонтальную линию ( рис. 6.4).

Переменные издержки

Источником переменных издержек (TVC) являются затраты переменных ресурсов. Основная доля этих издержек связана с использованием оборотного капитала. Они включают расходы на приобретение сырья, материалов, комплектующих и полуфабрикатов, выплату заработной платы производственным рабочим. Характер переменных издержек носят также транспортные расходы, налог на добавленную стоимость, разнообразные платежи, если договор устанавливает их величину в виде процента от объема производства (или продаж).

Динамика переменных издержек

Как известно, в краткосрочном периоде изменения выпуска продукции связаны с уменьшением или увеличением затрат переменных ресурсов. Поэтому переменные издержки растут вместе с увеличением объема производства. Причем характер этого роста зависит от отдачи от переменного ресурса (конкретнее от того, является ли она возрастающей, постоянной или убывающей).

Воспроизведем график валового продукта ТР (см. рис. 6.3). На оси абсцисс системы координат этого графика отмечены единицы переменного ресурса, а на оси ординат соответствующие им значения объема производства (см. рис. 6.5). Перенесем эти значения объема производства на ось абсцисс системы координат графика TVC.

На графике TVC можно выделить три периода роста переменных издержек: отрезок ОА, АС и СD. Отрезок ОА соответствует увеличивающейся отдаче переменного ресурса. Как известно, это является следствием устранения дисбаланса между переменным и постоянным ресурсами, а именно того, что недозагруженные производственные мощности постепенно начинают работать в полную силу. Каждая дополнительная единица переменного ресурса при неизменной цене дает все большую прибавку к выработке. Поэтому величина издержек растет медленнее, чем объем производства. Кривая TVC выпукла по отношению к оси абсцисс. Таким образом, при недостаточной загрузке производственных мощностей увеличение производства вызывает замедленный рост переменных издержек.

На отрезке АС мы имеем дело с постоянной отдачей. Соответственно и издержки растут пропорционально объему выпуска. Кривая TVC на отрезке АС относительно полога, почти линейна (точнее до точки В слегка выпукла, а после нее немного вогнута по отношению к оси абсцисс). На ней расположена точка оптимального соотношения постоянного и переменного ресурсов, так называемый технологический оптимум. Таким образом, при приближении к технологическому оптимуму график переменных издержек приближается к прямой. Заметим, что данному отрезку кривой переменных издержек (TVC) соответствует отрезок кривой валового продукта (ТР), включающий стадию II (см. рис. 6.3).

Позже (отрезок CE) в полную силу начинает действовать закон убывающей отдачи. Сначала каждая дополнительная единица переменного ресурса при неизменной цене дает хотя и положительную, но все же уменьшающуюся прибавку к выработке. Поэтому рост величины переменных издержек опережает увеличение объема производства. А при приближении к точке D действие закона убывающей отдачи приводит к тому, что рост затрат переменного ресурса не увеличивает выпуск продукции, а ведет к его снижению. В соотношении постоянного и переменного ресурсов снова имеется дисбаланс. Производственные мощности перегружены. Переменные издержки нарастают лавинообразно. При этом несмотря на все усилия объем производства D не удается превысить. Кривая TVC становится почти вертикальной. Таким образом, при приближении к пределу загрузки мощностей мы наблюдаем резко ускоренный рост переменных издержек.

Валовые общие издержки

Сумма постоянных и переменных издержек образует валовые (суммарные) общие издержки краткосрочного периода (ТС).

При нулевом объеме производства валовые общие издержки равны величине постоянных издержек. Далее, при наращивании объема производства валовые издержки увеличиваются на величину переменных издержек в соответствующей точке. Фактически график валовых издержек получается при вертикальном суммировании прямой TFC и кривой TVC. Таким образом, кривая ТС повторяет конфигурацию кривой TVC, но расположена выше последней на величину постоянных издержек ( рис. 6.6).

6.2.3. Износ и амортизация

Весомую долю издержек составляют издержки, связанные с затратами капитальных ресурсов — машин, оборудования, производственных помещений. Использование в производстве этого вида ресурсов, а значит, и формирование соответствующих издержек имеют ряд особенностей.

Износ

Первая особенность: в отличие от таких материальных ресурсов, как топливо, энергия, материалы (т.е. предметы труда), капитальные ресурсы не расходуются за один цикл производства. Они служат годами, но подвергаются износу. Износ — это постепенная утрата капитальными благами своей ценности. Традицией отечественной экономической науки стало выделение двух видов износа — физического и морального.

Физический износ

Под физическим износом понимают потерю средствами труда своих потребительских качеств, т.е. технико-производственных свойств. Различают физический износ двух родов. Физический износ первого рода — изнашивание средств труда в результате их непосредственной эксплуатации в ходе изготовления продукции. Степень такого износа соответствует интенсивности применения капитальных ресурсов и растет вместе с увеличением объема производства. Таким образом, физический износ первого рода можно оценить как переменные издержки.

Физический износ второго рода — разрушение бездействующих средств труда под влиянием сил природы или в результате плохого обслуживания, неправильной эксплуатации. Эта форма не связана с выпуском продукции и может быть отнесена к числу постоянных издержек.

Физический износ первого рода — нормальное и экономически оправданное явление. В противовес этому, физический износ второго рода, хотя в каких-то размерах и абсолютно неизбежен («ничто не вечно под луной»), в целом представляет собой пример неэффективного использования ресурсов. Ведь эти издержки не связаны ни с каким полезным результатом. Подобные затраты капитального ресурса всегда имеют отрицательную отдачу.

В России — увы! — физический износ второго рода неоправданно велик. Достаточно вспомнить трактора и комбайны, практически повсеместно хранящиеся под открытым небом (и это при наших-то зимах!). Поэтому сокращение данной формы износа представляет собой одно из наиболее очевидных направлений снижения издержек. Не случайно по степени бережливости по отношению к имеющимся в распоряжении предприятия капитальным благам (достаточно бросить один взгляд на заводской двор) можно судить о степени эффективности работы его менеджеров или, напротив, о царящей там бесхозяйственности.

Моральный износ

Уменьшение ценности капитальных благ может быть и не связано с потерей ими потребительских качеств. В этом случае мы имеем дело с моральным износом. Традиционно выделяют две его формы. Моральный износ первого рода обусловлен ростом эффективности производства капитальных благ. Его вызывает появление аналогичных, но более дешевых средств труда. Так, если год назад вы купили компьютер с процессором «пентиум» и даже не распаковали его, сохранив абсолютно новым, то сейчас цена компьютера данного типа все равно уменьшилась. Дело в том, что за это время повысилась эффективность производства процессоров, и точно такой же компьютер стал стоить дешевле. Моральный износ второго рода связан с появлением новых средств труда, выполняющих схожие функции, но более совершенных, производительных. В результате ценность старых капитальных благ уменьшается. Так, с появлением более производительного «пентиума IV» цена обычных «пентиумов» упала.

Обе формы морального износа являются следствием технического прогресса. С позиций всей экономики они оправданны и даже необходимы, ведь в итоге устаревшее оборудование заменяется более прогрессивным, а значит, повышается общая эффективность производства. Вместе с тем для конкретной фирмы данное положительное явление имеет и негативные черты: оно оборачивается ростом издержек.

Моральный износ может быть вызван также снижением цен на рынке капитальных благ вследствие колебаний экономической конъюнктуры. Так, снижение цен на московскую недвижимость в начале 1998 г. больно ударило по многим строительным организациям, получавшим часть построенного ими жилья в качестве оплаты за выполненные работы. Часть стоимости принадлежавшей им недвижимости буквально растворилась в воздухе, хотя физически квартиры никак не изменились.

Моральный износ, обусловленный техническим прогрессом, также в конечном счете находит отражение в изменении цен на капитальные ресурсы. В этом смысле любой моральный износ можно рассматривать как уменьшение рыночной цены капитальных благ, не вызванное потерей последними потребительских свойств ( рис. 6.7).

Связь износа с постоянными и переменными издержками

Моральный износ не является следствием изменения объема производства, поэтому его относят к числу постоянных издержек. Физический износ, как мы помним, отчасти связан с масштабами выпуска продукции (первая форма), а отчасти — нет (вторая форма). На рис. 6.8 обобщена взаимосвязь разных форм износа и основных видов издержек.

Амортизация

Другая особенность использования капитальных ресурсов заключается в способе возмещения их затрат или воспроизводства данных ресурсов. Капитальные блага служат более одного года, их стоимость переносится на производимую продукцию постепенно, по мере износа. Поэтому издержки, связанные с износом машин, оборудования, сооружений и т.п., не могут быть возмещены сразу после реализации первой же партии произведенной продукции, как это происходит с затратами топлива или материалов. Тем не менее иметь средства для ремонта, модернизации или замены средств труда, т.е. возмещать износ, фирме абсолютно необходимо. Для этих целей фирма аккумулирует часть выручки в особом фонде — амортизационном.

В экономической литературе термин амортизация используется в двух значениях. Так называют как сам износ (фраза «степень амортизации оборудования на заводе достигает 60%» означает, что оно изношено на 60%), так и соответствующий износу размер накопления средств в амортизационном фонде. Таким образом, амортизационные отчисления:

- отражают оценку величины износа (затрат) капитальных ресурсов, т.е. являются одной из статей издержек;

- служат источником воспроизводства капитальных благ.

Норма амортизации

Образование амортизационного фонда и его использование в рыночной экономике является компетенцией самих предприятий. Однако государство регулирует этот процесс. Оно законодательно устанавливает нормы амортизации, т.е. процент стоимости капитальных благ, на который последние считаются износившимися за год. На основе этих норм фирмы определяют величину амортизационных отчислений. Она равна произведению балансовой стоимости основных производственных фондов на норму амортизации.

Норма амортизации рассчитывается с учетом темпов как физического, так и морального износа. Она показывает, за сколько лет должна быть возмещена стоимость основных фондов. Определение норм амортизации — очень тонкое дело. Заниженные нормы замедляют обновление средств труда, тормозят технический прогресс. В свою очередь устаревший производственный потенциал не дает возможности снижать издержки и повышать конкурентоспособность в долгосрочном периоде. Завышенные нормы, напротив, ведут к ускоренной замене оборудования. Но и завышение амортизационных отчислений имеет негативную сторону. Оно равносильно росту издержек в краткосрочном периоде и снижению прибыльности предприятия. Как найти оптимальный баланс?

Ускоренная амортизация в мире и в России

Как правило, в развитых экономиках государство отдает предпочтение умеренному завышению норм. Такая политика носит название ускоренной амортизации. Так, стоимость машины, которая реально может служить 5 лет, государство разрешает списать на издержки (т.е. представить в бухгалтерском отчете полностью износившейся и заменить ее новой) за 4 года. Цель этой политики состоит в стимулировании инвестиций. Поскольку средства амортизационного фонда расходуются на обновление оборудования, инвестиции будут тем больше, чем больше его величина.

Попытки проведения политики ускоренной амортизации делаются и в России, остро нуждающейся в росте инвестиций. Еще в 1994 г. для развития высокотехнологичных отраслей экономики и внедрения эффективного оборудования предприятиям было предоставлено право применять механизм ускоренной амортизации. Но пока большинство предприятий не имеет возможностей воспользоваться этим правом: повышенные нормы амортизации взвинтили бы издержки, что отразилось бы на ценах и — в условиях обеднения населения — сделало бы продукцию неконкурентоспособной. Амортизация, начисленная ускоренным методом, в первые годы XXI в. составила около 1% всех амортизационных отчислений в России.

Проблема обновления основного капитала в России

Вообще проблема обновления основного капитала стоит в России исключительно остро. Устаревшее оборудование — это не только сниженная отдача от капитальных ресурсов, т.е. более высокие средние постоянные издержки. Несовершенное оборудование чисто технологически диктует большие затраты энергии, материалов, трудовых ресурсов. Таким образом, устаревшая производственная база предопределяет высокие валовые издержки.

Отставание в этом отношении наблюдалось уже в СССР. Его производственный потенциал характеризовался высоким удельным весом устаревшего оборудования. (Например, в 1977 г. 56% оборудования промышленности требовало модификации; 28% — подлежало замене; 16% — соответствовало мировому уровню. Отставание советского технического уровня от мирового составляло более 15 лет, а по машинам и оборудованию топливно-энергетического комплекса — более 28 лет.) Дело в том, что, как и всякая ресурсоограниченная экономика (см. «Основные принципы функционирования рыночной экономики» ), советское хозяйство было нацелено на максимизацию выпуска продукции при сниженной требовательности к ее качеству. В итоге даже списанные машины часто продолжали оставаться в строю (вот только один поразительный факт: технологическая установка, на которой отливались снаряды для крейсера «Варяг» работала на одном из заводов Ленинграда вплоть до 1986 г.). К тому же в СССР явно недооценивалось значение морального износа и замена годного к работе оборудования, даже если оно морально устаревало, проводилась редко.

К сожалению, проблема обновления производственного аппарата за прошедшие годы реформ еще больше обострилась. Конечно, предприятия получили теперь самостоятельность в распоряжении фондом амортизации. Однако они работают в тяжелых условиях трансформационного кризиса. В первые годы реформ при еще несложившемся рынке капитальных благ и высокой инфляции произошло массовое обесценивание числящихся на балансе предприятий основных фондов. В результате сократились и амортизационные отчисления. Но это не способствовало снижению издержек, ведь цены на энергию, топливо, транспортные услуги росли опережающими темпами. Происходило лишь дальнейшее старение производственного аппарата.

Проводившиеся в годы реформ по решениям правительства неоднократные переоценки основных фондов повышали их стоимость. Соответственно должны были возрасти и амортизационные отчисления. Однако вследствие кризиса, неплатежей, давления иностранной конкуренции и ряда других обстоятельств финансовое положение многих предприятий столь тяжело, что они не в состоянии за собственный счет проводить дорогостоящие расходы на обновление оборудования. Рост амортизационных отчислений означает для них не столько расширение возможностей для обновления основных фондов, сколько непосильный рост издержек. Дело дошло до того, что некоторые предприятия обращаются в правительство с просьбой о предоставлении им льгот по уменьшению амортизационных отчислений или даже об их прекращении. Тяжелое финансовое положение не только сдерживает применение ускоренной амортизации, но и вынуждает предприятия использовать амортизацию, начисленную в обычном порядке, на текущие неинвестиционные нужды (например, выплату заработной платы). Нецелевое использование амортизационных фондов в 1998 г. достигало 50%. Постепенное улучшение ситуации началось лишь в 2001–2002 гг.

Источник