- Глава 10

- 10.1. Методы расчета пропускной и перерабатывающей способности

- Пропускная способность в IP-сетях: расчет и выбор сетевого оборудования

- Критерии оценки пропускной способности

- Пример расчета пропускной способности

- Полезная и полная пропускная способность

- Выбор оборудования

- Общая производительность оборудования

- Подводные камни модульного оборудования

- Общие рекомендации

Глава 10

ПРОПУСКНАЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СТАНЦИЙ

10.1. Методы расчета пропускной и перерабатывающей способности

Пропускную способность станций определяют для того, чтобы выявить количество поездов, которое может быть пропущено через нее за определенный период времени. Определение перерабатывающей способности имеет целью установить количество вагонов и составов, которое может быть обработано на сортировочных горках, вытяжных путях, погрузочно-выгрузочных устройствах.

Пропускная способность на станции разная для разных элементов станции. Ее определяют: для приемо-отправочных путей, горловин станции, вытяжных путей. Пропускная способность станции сравнивается с пропускной способностью перегона. Если пропускная способность станции меньше, чем перегона, для существующей станции разрабатываются меры по ее усилению: увеличивается число путей в парках приема и отправления; улучшают конструкцию горловин станции; строят путепроводные развязки, для исключения пересечений на подходе к станции; улучшают технологию работы станции; автоматизируют станционные операции и процессы.

Различают наличную и потребную пропускную способность.

Наличная пропускная способность — наибольшее число грузовых поездов (при заданном числе пассажирских), которое может быть пропущено станцией в течение суток, с учетом наилучшего использования имеющихся технических средств и применения передовой технологии.

Потребная пропускная способность — количество поездов, которые должна обслужить станция за расчетный период, чтобы обеспечить выполнение заданного объема перевозок.

Наличная пропускная способность не должна быть менее потребной пропускной способности, соответствующей заданным или намечаемым размерам движения с учетом неравномерности движения по месяцам года и внутриме-сячной неравномерности, а также с учетом резерва, необходимого для обеспечения устойчивости работы при неравномерном прибытии поездов. Размеры резерва для станций принимают в тех же размерах, что и для линий: 20 % для однопутных и 15 % для двухпутных линий. Пропускная способность не-

узловых участковых станций должна соответствовать пропускной способности участков и быть выше ее, иметь резерв.

Для грузовых, участковых и сортировочных станций рассчитывают перерабатывающую способность. Перерабатывающая способность определяется числом грузовых вагонов (или поездов), которое может быть переработано станцией за сутки при наилучшем использовании сортировочных устройств. Перерабатывающая способность определяется для горки, вытяжки, погрузо-выгрузочных фронтов.

Исходными данными для расчета наличной пропускной способности, независимо от методов расчета являются: схема станции и техническо-распоряди-тельный акт, технические нормы выполнения основных операций и технологический процесс работы станции, характеристика технического оснащения станции и прилегающих участков, размеры движения поездов на расчетный период.

Исходные данные для расчетов устанавливаются в соответствии с рекомендациями Инструкции по определению станционных и поездных интервалов, Типовых норм времени на маневровые работы, нормы времени на выполнение технологических операций (осмотр составов, пробу тормозов, ремонт и экипировку вагонов и локомотивов).

Для расчета пропускной способности используют аналитический метод, графический и метод моделирования на ЭВМ.

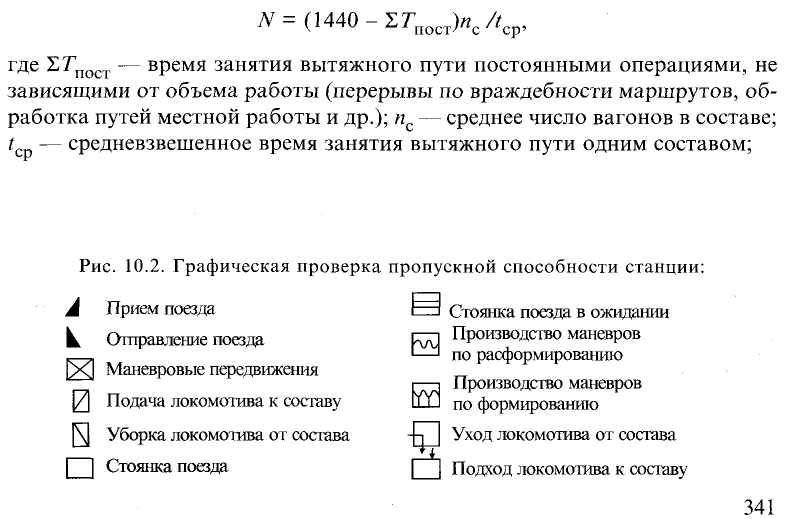

На чертеже графического расчета вверху и внизу размещают график движения поездов на прилегающих участках. На рис. 10.2 показан график для четырех часов. На горизонтальных линиях показывают стрелки четной горловины, затем пути станции, затем стрелки нечетной горловины. Стрелки, занимаемые одновременно, объединяют в группы, и для них выделяется одна горизонтальная строка. Продолжительность операций с поездами на приемо-отправочных путях и время на расформирование и формирование участковых и сборных поездов принимается в соответствии с нормами по технологическому процессу или в результате хронометражных наблюдений. Продолжительность занятия отдельных элементов поездами, принимаемыми и отправляемыми, а также маневровыми передвижениями рассчитывается, как указано в п. 10.2.

На графике (см. рис. 10.2) показывают вначале занятие всех элементов, участвующих в выполнении операций по пропуску пассажирских поездов, затем транзитных грузовых. Затем последовательно показывают занятие элементов участковыми и сборными поездами и другими передвижениями (уборкой и подачей локомотива, вытягиванием состава на вытяжку и занятие вытяжки расформированием и другие операции).

После окончания графической проверки производят подсчет времени занятия наиболее загруженных элементов. Указывают общее время занятия элемента в минутах и процентах.

В результате подсчета загрузки элементов станции устанавливают пропускную способность станции в целом.

При этом считают, что:

развитие горловин и их пропускная способность и пропускная способ ность точек пересечения будут достаточными, если на графике работы стан ции, оказывается возможным показать все операции (передвижения) в рас четный период работы (или сутки), при этом обеспечив прием и отправление поездов без нарушения графика движения поездов;

число путей в парках приема или отправления будет достаточным, если это число соответствует числу одновременно находящихся на станции поез дов по графику;

число вытяжных путей будет достаточным, если по графику работы станции оказывается возможным переработать (показать на графике) все подлежащие формированию и расформированию поезда за расчетный пе риод, не нарушая график приема и отправления поездов;

пропускная способность ходовых путей и их число будет достаточным, если подача и уборка поездных локомотивов за расчетный период обеспе чивается без нарушения своевременного отправления поездов и графика обо рота локомотивов, а также установленного порядка подачи по ходовым путям отдельных групп вагонов к местам погрузки и выгрузки. Подача и уборка локомотива может происходить по любому свободному приемо-от- правочному пути;

фронт погрузки-выгрузки по перерабатывающей способности будет достаточным, если обеспечивается за расчетный период переработка за данного количества вагонов в соответствии с установленными нормами

оборота вагонов, т.е. обеспечивается выполнение установленного технологического процесса для грузовых операций.

Таким образом, отсутствие на графике загрузки данного элемента одновременно двумя и более операциями указывает на то, что пропускная или перерабатывающая способность этого элемента обеспечивает заданный объем работы. Иначе этот элемент оказывается перегруженным, и пропускная способность его оказывается недостаточной. В таком случае следует проверить возможность изменения порядка занятия отдельных элементов станции, путей и стрелок, при котором достигают большей или меньшей разгрузки перегруженного элемента и, следовательно, возможность пропуска через станцию заданных размеров движения.

Если этого сделать не представляется возможным, то следует установить, какие переустройства путевого развития станции требуются для обеспечения выполнения станцией заданного объема работы.

10.4. Перерабатывающая способность вытяжного пути

Перерабатывающая способность станции — число грузовых поездов (вагонов), которое может переработать станция за расчетный период времени, при передовой технологии и наилучшем использовании технических средств.

На вытяжном пути выполняется: расформирование участковых и сборных поездов, отцепка групп вагонов от двухгруппных и многогруппных поездов, отцепка больных вагонов, вытягивание их на вытяжку и расформирование, или подача на пункты ремонта; подача вагонов в грузовой район, расстановка по местам погрузки- выгрузки, сборка и уборка вагонов после погрузки-выгрузки. Перерабатывающая способность вытяжного пути определяется по формуле:

увеличивают число горочных локомотивов;

сокращают интервалы между роспусками составов за счет уменьшения затрат времени на осаживание вагонов (совмещением этой операции с фор мированием поезда, подтягиванием вагонов со стороны хвостовой горло вины сортировочного парка), сооружения дополнительных путей надвига, секционирования путей надвижной части для попутного надвига составов из парка приема к вершине горки вслед друг за другом;

применяют режим параллельного роспуска составов с горки;

укрупняют в парке приема составы, подлежащие роспуску с горки (сдва иванием составов или добавлением отдельных групп вагонов);

ускоряют темп сортировки за счет увеличения мощности третьей тор мозной позиции и пересмотра специализации подгорочных путей, чтобы уменьшить вероятность разделения маршрутов на последней разделитель ной стрелке последовательно скатывающихся с горки отцепов.

Источник

Пропускная способность в IP-сетях: расчет и выбор сетевого оборудования

После оценки требуемой пропускной способности на каждом из участков IP-сети необходимо определиться с выбором технологий сетевого и канального уровней OSI. В соответствии с выбранными технологиями определяются наиболее подходящие модели сетевого оборудования. Этот вопрос также непростой, поскольку пропускная способность напрямую зависит от производительности оборудования, а производительность, в свою очередь, – от программно-аппаратной архитектуры. Рассмотрим подробнее критерии и методы оценки пропускной способности каналов и оборудования в IP-сетях.

Критерии оценки пропускной способности

Со времени возникновения теории телетрафика было разработано множество методов расчета пропускных способностей каналов. Однако в отличие от методов расчета, применяемых к сетям с коммутацией каналов, расчет требуемой пропускной способности в пакетных сетях довольно сложен и вряд ли позволит получить точные результаты. В первую очередь это связано с огромным количеством факторов (в особенности присущих современным мультисервисным сетям), которые довольно сложно предугадать. В IP-сетях общая инфраструктура, как правило, используется множеством приложений, каждое из которых может использовать собственную, отличную от других модель трафика. Причем в рамках одного сеанса трафик, передаваемый в прямом направлении, может отличаться от трафика, проходящего в обратном направлении. Вдобавок к этому расчеты осложняются тем, что скорость трафика между отдельно взятыми узлами сети может изменяться. Поэтому в большинстве случаев при построении сетей оценка пропускной способности фактически обусловлена общими рекомендациями производителей, статистическими исследованиями и опытом других организаций.

Чтобы более или менее точно определить, какая пропускная способность требуется для проектируемой сети, необходимо в первую очередь знать, какие приложения будут использоваться. Далее для каждого приложения следует проанализировать, каким образом будет происходить передача данных в течение выбранных промежутков времени, какие протоколы для этого применяются.

Для простого примера рассмотрим приложения небольшой корпоративной сети.

Пример расчета пропускной способности

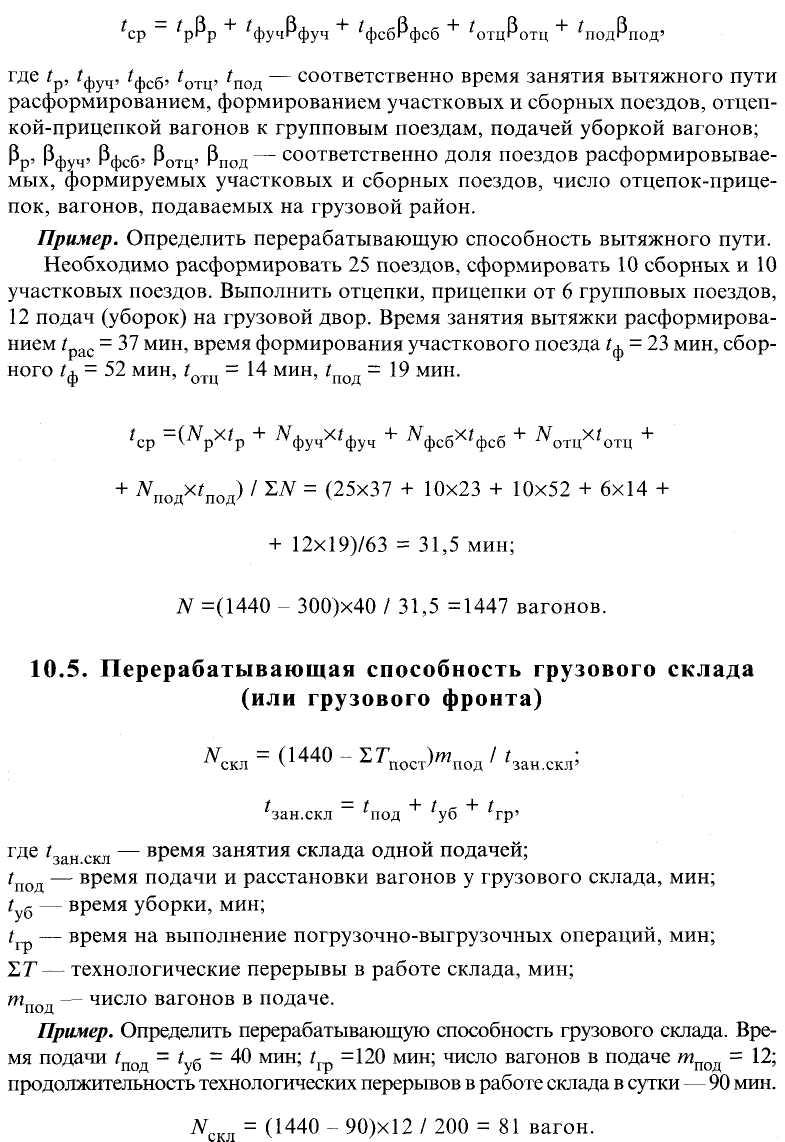

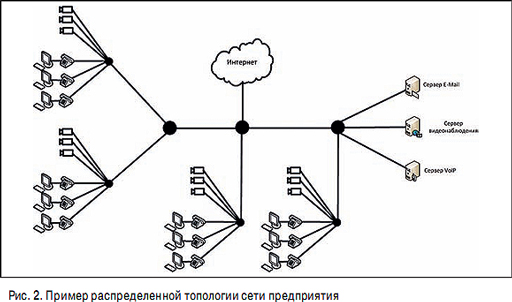

Предположим, в сети расположены 300 рабочих компьютеров и столько же IP-телефонов. Планируется использовать такие сервисы: электронная почта, IP-телефония, видеонаблюдение (рис. 1). Для видеонаблюдения применяются 20 камер, с которых видеопотоки передаются на сервер. Попытаемся оценить, какая максимальная пропускная способность потребуется для всех сервисов на каналах между коммутаторами ядра сети и на стыках с каждым из серверов.

Следует сразу отметить, что все расчеты нужно проводить для времени наибольшей сетевой активности пользователей (в теории телетрафика – ЧНН, часы наибольшей нагрузки), поскольку обычно в такие периоды работоспособность сети наиболее важна и возникающие задержки и отказы в работе приложений, связанные с нехваткой пропускной способности, неприемлемы. В организациях наибольшая нагрузка на сеть может возникать, например, в конце отчетного периода или в сезонный наплыв клиентов, когда совершается наибольшее количество телефонных вызовов и отправляется большая часть почтовых сообщений.

Электронная почта

Возвращаясь к нашему примеру, рассмотрим сервис электронной почты. В нем используются протоколы, работающие поверх TCP, то есть скорость передачи данных постоянно корректируется, стремясь занять всю доступную пропускную способность. Таким образом, будем отталкиваться от максимального значения задержки отправки сообщения – предположим, 1 секунды будет достаточно, чтобы пользователю было комфортно. Далее нужно оценить средний объем отправляемого сообщения. Предположим, что в пиках активности почтовые сообщения часто будут содержать различные вложения (копии счетов, отчеты и т.д.), поэтому для нашего примера средний размер сообщения возьмем 500 кбайт. И наконец, последний параметр, который нам необходимо выбрать, – максимальное число сотрудников, которые одновременно отправляют сообщения. Предположим, во время авралов половина сотрудников одновременно нажмут кнопку «Отправить» в почтовом клиенте. Тогда требуемая максимальная пропускная способность для трафика электронной почты составит (500 кбайт х 150 хостов)/1 с = 75 000 кбайт/с или 600 Мбит/с. Отсюда сразу можно сделать вывод, что для соединения почтового сервера с сетью необходимо использовать канал Gigabit Ethernet. В ядре сети это значение будет одним из слагаемых, составляющих общую требуемую пропускную способность.

Телефония и видеонаблюдение

Другие приложения – телефония и видеонаблюдение – в своей структуре передачи потоков схожи: оба вида трафика передаются с использованием протокола UDP и имеют более или менее фиксированную скорость передачи. Главные отличия в том, что у телефонии потоки являются двунаправленными и ограничены временем вызова, у видеонаблюдения потоки передаются в одном направлении и, как правило, являются непрерывными.

Чтобы оценить требуемую пропускную способность для трафика телефонии, предположим, что в пики активности количество одновременных соединений, проходящих через шлюз, может достигать 100. При использовании кодека G.711 в сетях Ethernet скорость одного потока с учетом заголовков и служебных пакетов составляет примерно 100 кбит/с. Таким образом, в периоды наибольшей активности пользователей требуемая пропускная способность в ядре сети составит 10 Мбит/с.

Трафик видеонаблюдения рассчитывается довольно просто и точно. Допустим, в нашем случае видеокамеры передают потоки по 4 Мбит/с каждая. Требуемая пропускная способность будет равна сумме скоростей всех видеопотоков: 4 Мбит/с х 20 камер = 80 Мбит/с.

Конечно же, приведенный пример является далеко не эталонным – каждый случай нужно рассматривать отдельно. В реальности топология сети может быть гораздо сложнее (рис. 2), и оценку пропускной способности необходимо производить для каждого из участков сети.

Нужно учитывать, что VoIP-трафик (IP-телефония) распространяется не только от телефонов к серверу, но и между телефонами напрямую. Кроме того, в разных отделах организации сетевая активность может различаться: служба техподдержки совершает больше телефонных вызовов, отдел проектов активнее других пользуется электронной почтой, инженерный отдел больше других потребляет интернет-трафик и т.д. В результате некоторые участки сети могут требовать большей пропускной способности по сравнению с остальными.

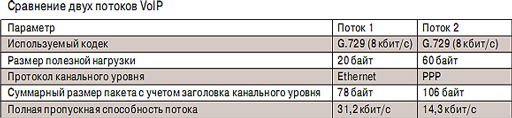

Полезная и полная пропускная способность

В нашем примере при расчете скорости потока IP-телефонии мы учитывали используемый кодек и размеры заголовка пакета. Это немаловажная деталь, которую нужно иметь в виду. В зависимости от способа кодирования (используемые кодеки), объема данных, передаваемых в каждом пакете, и применяемых протоколов канального уровня формируется полная пропускная способность потока. Именно полная пропускная способность должна учитываться при оценке требуемой пропускной способности сети. Это наиболее актуально для IP-телефонии и других приложений, использующих передачу низкоскоростных потоков в реальном времени, в которых размер заголовков пакета составляет существенную часть от размера пакета целиком. Для наглядности сравним два потока VoIP (см. таблицу). Эти потоки используют одинаковое сжатие, но разные размеры полезной нагрузки (собственно, цифровой аудиопоток) и разные протоколы канального уровня.

Скорость передачи данных в чистом виде, без учета заголовков сетевых протоколов (в нашем случае – цифрового аудиопотока), есть полезная пропускная способность. Как видно из таблицы, при одинаковой полезной пропускной способности потоков их полная пропускная способность может сильно различаться. Таким образом, при расчете требуемой пропускной способности сети для телефонных вызовов в пиковые нагрузки, особенно у операторов связи, выбор канальных протоколов и параметров потоков играет значительную роль.

Выбор оборудования

Выбор протоколов канального уровня обычно не составляет проблемы (сегодня чаще стоит вопрос, какая пропускная способность должна быть у канала Ethernet), но вот выбор подходящего оборудования даже у опытного инженера может вызвать затруднения.

Развитие сетевых технологий одновременно с растущими потребностями приложений в пропускной способности сетей вынуждает производителей сетевого оборудования разрабатывать все новые программно-аппаратные архитектуры. Часто у отдельно взятого производителя встречаются на первый взгляд схожие модели оборудования, но предназначенные для решения разных сетевых задач. Взять, к примеру, коммутаторы Ethernet: у большинства производителей наряду с обычными коммутаторами, используемыми на предприятиях, есть коммутаторы для построения сетей хранения данных, для организации операторских сервисов и т.д. Модели одной ценовой категории различаются своей архитектурой, «заточенной» под определенные задачи.

Кроме общей производительности, выбор оборудования также должен быть обусловлен поддерживаемыми технологиями. В зависимости от типа оборудования определенный набор функций и виды трафика могут обрабатываться на аппаратном уровне, не используя ресурсы центрального процессора и памяти. При этом трафик других приложений будет обрабатываться на программном уровне, что сильно снижает общую производительность и, как следствие, максимальную пропускную способность. Например, многоуровневые коммутаторы, благодаря сложной аппаратной архитектуре, способны осуществлять передачу IP-пакетов без снижения производительности при максимальной загрузке всех портов. При этом если мы захотим использовать более сложную инкапсуляцию (GRE, MPLS), то такие коммутаторы (по крайней мере недорогие модели) вряд ли нам подойдут, поскольку их архитектура не поддерживает соответствующие протоколы, и в лучшем случае такая инкапсуляция будет происходить за счет центрального процессора малой производительности. Поэтому для решения подобных задач можно рассматривать, например, маршрутизаторы, у которых архитектура основана на высокопроизводительном центральном процессоре и в большей степени зависит от программной, нежели аппаратной реализации. В этом случае в ущерб максимальной пропускной способности мы получаем огромный набор поддерживаемых протоколов и технологий, которые не поддерживаются коммутаторами той же ценовой категории.

Общая производительность оборудования

В документации к своему оборудованию производители часто указывают два значения максимальной пропускной способности: одно выражается в пакетах в секунду, другое – в битах в секунду. Это связано с тем, что большая часть производительности сетевого оборудования расходуется, как правило, на обработку заголовков пакетов. Грубо говоря, оборудование должно принять пакет, найти для него подходящий путь коммутации, сформировать новый заголовок (если нужно) и передать дальше. Очевидно, что в этом случае играет роль не объем данных, передаваемых в единицу времени, а количество пакетов.

Если сравнить два потока, передаваемых с одинаковой скоростью, но с разным размером пакетов, то на передачу потока с меньшим размером пакетов потребуется больше производительности. Данный факт следует учитывать, если в сети предполагается использовать, например, большое количество потоков IP-телефонии – максимальная пропускная способность в битах в секунду здесь будет гораздо меньше заявленной.

Понятно, что при смешанном трафике, да еще и с учетом дополнительных сервисов (NAT, VPN), как это бывает в подавляющем большинстве случаев, очень сложно рассчитать нагрузку на ресурсы оборудования. Часто производители оборудования или их партнеры проводят нагрузочное тестирование разных моделей при разных условиях и результаты публикуют в Интернете в виде сравнительных таблиц. Ознакомление с этими результатами сильно упрощает задачу выбора подходящей модели.

Подводные камни модульного оборудования

Если выбранное сетевое оборудование является модульным, то, кроме гибкой конфигурации и масштабируемости, обещанной производителем, можно получить и множество «подводных камней».

При выборе модулей следует тщательно ознакомиться с их описанием или проконсультироваться у производителя. Недостаточно руководствоваться только типом интерфейсов и их количеством – нужно также ознакомиться и с архитектурой самого модуля. Для похожих модулей нередка ситуация, когда при передаче трафика одни способны обрабатывать пакеты автономно, а другие просто пересылают пакеты центральному процессорному модулю для дальнейшей обработки (соответственно для одинаковых внешне модулей цена на них может различаться в несколько раз). В первом случае общая производительность оборудования и, как следствие, его максимальная пропускная способность оказываются выше, чем во втором, поскольку часть своей работы центральный процессор перекладывает на процессоры модулей.

Кроме этого, модульное оборудование часто обладает блокируемой архитектурой (когда максимальная пропускная способность ниже суммарной скорости всех портов). Это связано с ограниченной пропускной способностью внутренней шины, через которую модули осуществляют обмен трафиком между собой. Например, если модульный коммутатор имеет внутреннюю шину с пропускной способностью 20 Гбит/с, то для его линейной платы с 48 портами Gigabit Ethernet при полной загрузке можно использовать только 20 портов. Подобные детали нужно также иметь в виду и при выборе оборудования внимательно читать документацию.

Общие рекомендации

При проектировании IP-сетей пропускная способность является ключевым параметром, от которого будет зависеть архитектура сети в целом. Для более точной оценки пропускной способности, можно руководствоваться следующим рекомендациям:

- Изучайте приложения, которые планируется использовать в сети, применяемые ими технологии и объемы передаваемого трафика. Пользуйтесь советами разработчиков и опытом коллег, чтобы учесть все нюансы работы этих приложений при построении сетей.

- Детально изучайте сетевые протоколы и технологии, которые используются этими приложениями.

- Внимательно читайте документацию при выборе оборудования. Чтобы иметь некоторый запас готовых решений, ознакомьтесь с продуктовыми линейками разных производителей.

В результате при правильном выборе технологий и оборудования можно быть уверенным, что сеть в полной мере удовлетворит требованиям всех приложений и, будучи достаточно гибкой и масштабируемой, прослужит долгое время.

Источник