Способы прорастания семян надземное подземное

Семя — генеративный орган растения, служащий для размножения и расселения растений. У покрытосеменных (цветовых растений) семя образуется внутри плода из семяпочки (семязачатка).

Функции семени

Отделяясь от материнского организма, семя может прорасти и дать начало новому растению.

Благодаря семенам, некоторые из которых имеют воздушные мешки, дочерние растения могут расти на расстоянии десятков километров от материнского. Прорастая на новых территориях, они занимают их и распространяются.

Перенесение неблагоприятных условий

Семя выживает при таких неблагоприятных факторах, где листостебельное растение погибло бы. Именно семя дает возможность выжить зародышу растения во время зимнего холода, недостатка влаги, летнего зноя.

Строение семени

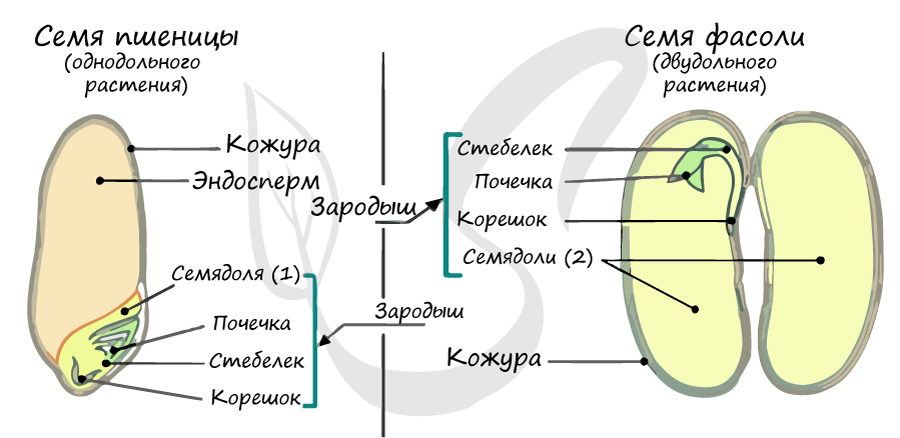

Семя состоит из семенной кожуры, зародыша и эндосперма. Основную часть семени занимает зародыш, который состоит из зародышевого корешка, зародышевого стебелька с зародышевой почечкой, и зародышевых листьев — семядолей, которые при прорастании семени становятся первыми эмбриональными листьям саженца.

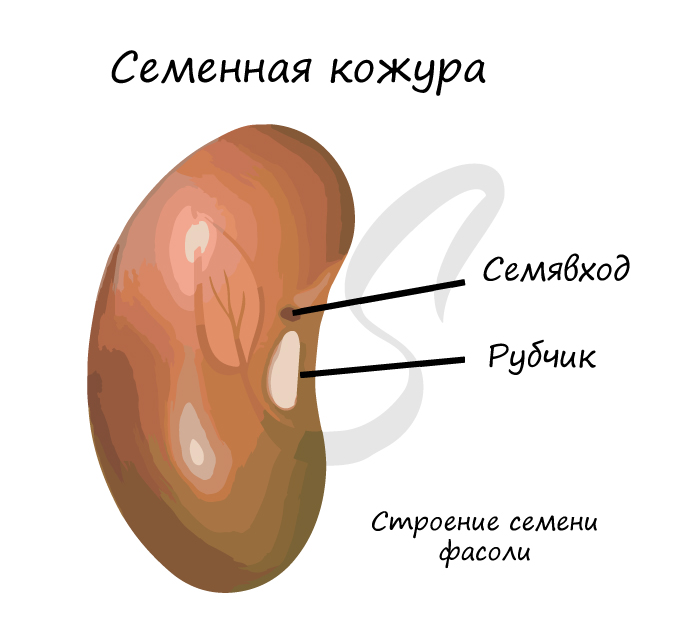

Семенная кожура — обязательный атрибут семени, представляет собой многослойное образование, защищающее внутреннее содержимое семени от высыхания и преждевременного прорастания. Может иметь на поверхности различные образования. На семенной кожуре всегда можно найти след (рубчик) от семяножки, соединявшей семя со стенкой плода. Рядом с рубчиком находится еще одно отверстие — семявход (микропиле), через которое при намачивании внутрь семени поступает вода, после чего начинается важный процесс — набухание семени.

Эндосперм — запасающая ткань семени растения, необходимая для роста и развития зародыша. В некоторых семенах эндосперм может отсутствовать, в этом случае его функцию на себя берет семядоля. Эндосперм в семени есть у подавляющего большинства однодольных (лука, ландыша, пшеницы) и двудольных (тмина, хурмы, фиалки). Отсутствует эндосперм в семенах бобовых, тыквенных, сложноцветных (гороха, подсолнечника, фасоли, тыквы).

В семенах злаковых находится одна семядоля, которую называют — щиток. Щиток выполняет функцию транспорта питательных веществ из эндосперма к зародышу.

Прорастание семени

Прорастанием семени называется переход от состояния покоя к вегетативном росту зародыша и формированию из него проростка. Развивается молодое растение. Этот крайне важный процесс требует нескольких обязательных условий:

- Увлажнение семени

При этом вода поступает через семявход внутрь семени. Как только это происходит, питательные вещества начинают растворяться в воде, и становится возможным их усвоение для зародыша. При полном погружении в воду, в которой мало растворенного кислорода (кипяченая вода), семена могут погибнуть из-за нехватки кислорода.

Доступ воздуха к семени

А точнее — кислорода. Клетки зародыша дышат, поглощают кислород и выделяют углекислый газ.

Наличие в семени запасных питательных веществ.

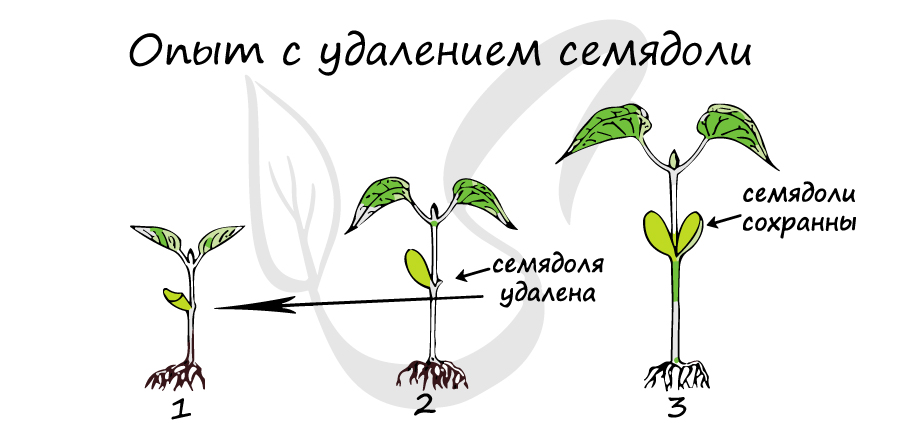

До момента, когда растение начнет фотосинтезировать — вся надежда только на запасные вещества. Они содержатся либо в семядоли (семядолях), либо — в эндосперме.

Как видно из картинки выше, удаление семядоли значительно замедляет рост и развитие растения (у 1 и 2 растения слева). У растения справа (3) сохранены обе семядоли, оно опережает в росте и развитие растение (2).

Для каждого вида растения температура своя. Есть растения, которые прорастают при температуре выше 15°C — огурцы, кукуруза, перец. Другие адаптированы к гораздо меньшим температурам, чуть выше +2 °C — укроп, рожь, морковь, редис, пшеница. Это обусловлено эволюционно, в зависимости от климата в регионе места происхождения растения. Исходя из этого, растения подразделяются на теплолюбивые и холодостойкие.

Семена некоторых растений не способны прорастать без освещения: марь белая (лебеда), салат латук, сельдерей. Свет стимулирует прорастание семян многих растений, активируя зародыш посредством фотохимической реакции. Также существуют растения, семена которых способны прорастать только в полной темноте — лук, конопля.

В данном случае руководствуются общим правилом: чем меньше семена, тем более поверхностно их закладывают. Семена фасоли закладывают на 4-5 см, а очень мелкие семена, не закапывая, сеют на самой поверхности почвы: семена земляники, мака, мяты, наперстянки, подорожника.

Если все условия прорастания семян соблюдены, то образуется проросток. Проросток — стадия онтогенеза растения с момента выхода зародыша из семенной кожуры.

Типы прорастания семян

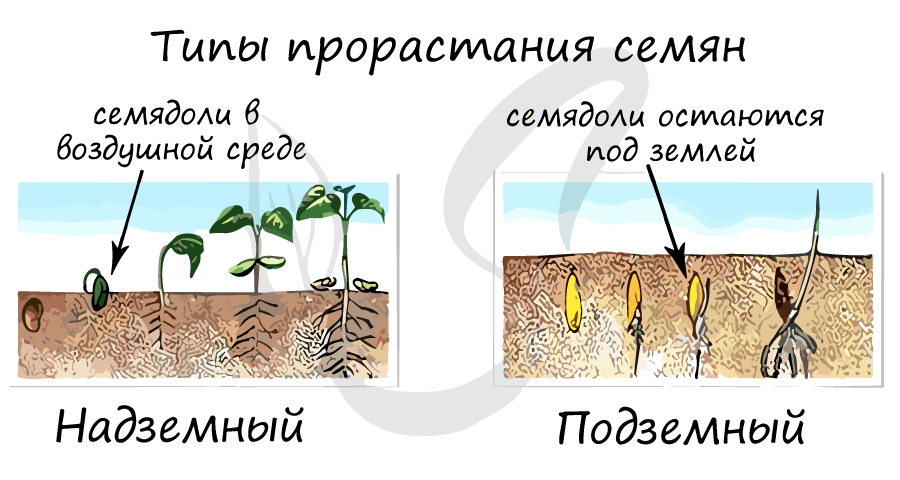

Существуют два типа прорастания семян:

- Надземный

При надземном типе прорастания семядоли с почкой выносятся в воздушную среду над поверхностью почвы и становятся первыми фотосинтезирующими листьями (зародышевые листья). Такой тип прорастания имеется у редьки, тыквы, фасоли, огурцов, лука, капусты, томатов.

Семядоли не выносятся на поверхность почвы, а остаются в ней. Поверхности почвы достигает только почка с первыми листьями. Характерно для гороха, дуба, лещины, пшеницы.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Росток тянется к солнцу

Итак, семя попало на тот клочок почвы, где ему суждено прорасти и дать начало новой жизни — новому растению, на котором вновь распустятся цветы и вновь созреют семена. Семя перестает быть семенем. Но, пока оно не стало растением, мы должны еще пройти до самых крайних границ предмета эмбриологии растений — проследить становление нового организма.

В разнообразии способов прорастания семян у разных растений природа столь же щедра на варианты, как и в осуществлении всех других процессов развития растения. Нам уже неоднократно приходилось упоминать об этой щедрости. Но снова подчеркнем то обстоятельство, что она имеет причиной своей разнообразие условий жизни на земле и всегда оправдана с точки зрения соответствия этим условиям.

Выше нам уже пришлось рассказать о своеобразных способах прорастания у заразихи и повилики, а также о прорастании орхидей. А каковы же типичные случаи?

Их два. Различают надземный и подземный способы прорастания семян. В первом случае корешок, выпущенный семенем, остается в почве, а семядоли с почечкой выносятся на поверхность. Во втором случае семядоли остаются в почве и даже не выходят из семенной кожуры, а на поверхность, к солнцу, выносится лишь почечка с первичными листьями. Разница эта связана прежде всего с тем, что семена разных растений неодинаково обеспечены запасом питательных веществ. Основное назначение семядолей — снабжать питанием прорастающий зародыш. Если запасов питания в семени вполне хватает для развития проростка до поры, когда у него разовьются настоящие корни и листья, прорастание идет по подземному типу. И семядоли в этом случае лишь «перекачивают» питательные вещества из своих тканей или из эндосперма в растущие ткани зародыша. Если эти запасы в семени не слишком велики, семядоли выносятся над поверхностью почвы, в них образуется хлорофилл и они начинают работать как настоящие листья: созидают посредством фотосинтеза органические вещества и посылают их во все органы проростка.

Надземное прорастание часто встречается у двудольных растений. В качестве примера можно рассмотреть прорастание семени тыквы. Это достаточно крупное семя сплющено с двух сторон, на одном конце округло, а на другом сужено и косо притуплено. На суженном конце в кожуре его есть маленькое отверстие, сквозь которое при прорастании выходит корешок зародыша.

Рассыпанные по земле семена тыквы всегда ложатся на ее поверхность одной из плоских сторон. Они легко прилипают к комочкам почвы, особенно в тех случаях, если на семени остались ткани плода. Прямой зародыш, заключенный в семени, занимает при этом положение, параллельное поверхности почвы. Корешок проростка, лишь только он покажется из семени, тотчас загибается и врастает в почву, где быстро развивает боковые ответвления и крепко сцепляется с землей. Подсемядольная часть стебля, в которую постепенно переходит корешок, также сначала растет вниз, но лишь очень короткое время. Вскоре она изменяет направление роста и начинает тянуться вверх, к свету. Вслед за этим семядоли вытягиваются из оболочки семени, что осуществляется довольно легко, поскольку и оболочка и корешок — опора стебелька — независимо друг от друга достаточно прочно сцеплены с землей. Но все же необходимо определенное усилие, и потому первичный стебелек в момент выхода семядолей из кожуры семени изгибается, становясь похожим на петлю, выпуклая сторона которой обращена кверху. Но вскоре стебелек распрямляется и выносит к свету высвобожденные семядоли, которые расходятся по сторонам его и начинают отныне отдавать проростку не только ранее запасенные в семени питательные вещества, но и вновь созданные в процессе фотосинтеза. Подземное прорастание свойственно большинству однодольных растений, в частности злакам, имеющим семена, у которых основной запас питательных веществ скапливается в эндосперме. Семядоли в этом случае выполняют главным образом роль передатчиков питательных веществ и, в соответствии с этой функцией, имеют в своем строении многие черты гаусториальных органов (присосок), которыми оснащены паразитные растения. У пшеницы, например, часть семядоли разрастается и превращается в особое образование — щиток. Краевые клетки щитка и выполняют роль гаусторий. Они во время прорастания семени (и активного всасывания питательных веществ из эндосперма) удлиняются в 10 — 12 раз и становятся очень похожими по строению на всасывающие клетки в гаусториях паразитной повилики.

Щиток присутствует в семенах всех 4000 видов злаков и, по существу, всегда устроен одинаково.

У семян осок, камышей, нарциссов, алоэ, канн, бананов и пальм зародыш погружен в эндосперм, а семядоля, отходящая от подсемядольного колена, снабжена гаусториальными клетками только на своей вершине и только здесь находится в тесном контакте с эндоспермом. При прорастании семядоля вытягивается в длину и выдвигает из глубины семени первичный стебелек вместе с почечкой и корешком.

Очень своеобразно прорастают пальмы, которые обычно обитают в областях, подверженных сильным засухам. Проросток их сразу же после выхода из семени резко изгибается и проникает в более глубокие, всегда несколько влажные слои почвы. У некоторых пальм выдвигающийся из семени влагалищный участок семядоли сравнительно короток. У финиковой и кокосовой пальм он, напротив, очень удлинен и достигает порой полуметровой длины. Порой проходят месяцы, пока у семени кокосовой пальмы, например, проростком будет использован весь запас питательных веществ и он перейдет на самообеспечение. У многих растений, как однодольных, так и двудольных, семена прорастают так, что в этом процессе сочетаются черты как подземного, так и надземного способа. Например, у иных видов лука семядоля, выполняющая сначала лишь функцию транспортировки питательных веществ к зародышу, после того как эти вещества будут использованы, покидает семя, пробивается на поверхность почвы, зеленеет и начинает выполнять функции обычного зеленого листа. Таково же поведение семядолей и у куколя.

И наконец, у представителей как однодольных, так и двудольных даже в пределах одного семейства можно встретить и надземный и подземный способ прорастания. Такое разнообразие, в частности, можно наблюдать у бобовых: если фасоль развертывает семядоли над землей зелеными листиками, то горох прячет их в земле.

Следует сказать о том, что, хотя понятия о подземном и надземном типах прорастания общеприняты в ботанике, они не вполне точны еще и потому, что у целого ряда растений семядоли ведут себя, как при подземном прорастании — остаются внутри семени на протяжении всего периода развития проростка, но в то же время само семя находится не под землей, не в почве, а па ее поверхности. Подчас семя даже начинает прорастать прямо на материнском растении.

Пожалуй, учитывая подобные факты, правильнее было бы говорить о листовом способе прорастания, когда семядоли способны к фотосинтезу и выполняют функцию листьев, и гаусториальном, когда семядоли остаются внутри семени и выполняют лишь роль передатчиков питательных веществ от эндосперма к зародышу.

В самом деле, можно ли, например, назвать подземным прорастание семян мангровых деревьев?

Мангровые деревья иногда называют живородящими растениями. Густые, подчас просто непроходимые заросли их образуются в тропических широтах на самом океанском берегу, в приливной полосе, которая периодически покрывается морской водой.

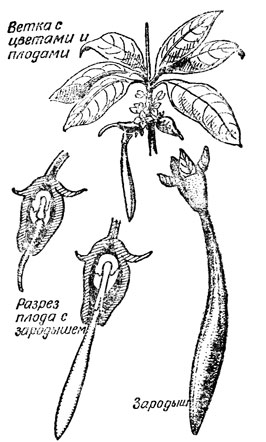

Рис. 33. Зародыши мангровых деревьев, начинающие развиваться еще на материнских ветвях, — самые крупные и самые ‘взрослые’ из зародышей

Вот как прорастают семена у ризофоры — одного из мангровых деревьев. Семя «оживает» еще в плодике, не потерявшем связи с веткой материнского растения. Первичный стебелек, заканчивающийся зачатком корешка, прорывает оболочку плода и растет вниз. Сросшиеся семядоли, которые окружают почечку и похожи на повернутый вверх устьем колокол, размещаются внутри семени и плода и «перекачивают» их питательные вещества в ткани все более разрастающегося первичного стебелька и корешка. Материнская ветвь также участвует в снабжении зародыша, и он, все еще соединенный живой связью с материнским растением, растет так на протяжении нескольких месяцев. В конце концов первичный стебелек достигает 30 — 50 см в длину и 2 см в толщину, до 0,5 кг массы — пожалуй, это самые крупные из всех известных зародышей!

Нижний конец зародыша ризофоры заострен и выгнут наподобие шила. Ветер раскачивает его и, наконец, отрывает от плода у основания семядолей, так что последние остаются внутри семени, по-прежнему спрятанного в плоде. Проросток стремительно падает вниз, пробивая острым своим концом даже полуметровый слой воды, внедряется в слой ила на дне и остается прямо торчать в нем. Если он по каким-либо причинам не сумел воткнуться в ил, то плавает на поверхности воды: рыхлая ткань его пронизана множеством воздушных межклеточных ходов. За счет содержащегося в них воздуха проросток дышит и не погибает, даже сплошь залитый приливной волной. Молодые растеньица, которые не смогли воткнуться в дно, увлекаются волнами и течениями и, «пристав» к берегу где-то далеко от родных мест, укореняются там. Так расселяются мангры.

Как видим, семядоли в семени ризофоры выполняют лишь роль передатчиков питательных веществ от эндосперма (и от материнского растения!) к зародышу и не становятся листьями, хотя и никогда не опускаются даже на землю — не то, что под нее.

Другой пример надземной, но гаусториальной функции семядолей дают семена уже известной нам омелы, прорастающие в воздушной среде, на ветвях деревьев. Семядоли омелы бесцветны, во время развития остаются внутри семени и лишь транспортируют питательные вещества из эндосперма к прорастающему зародышу.

Интересно, что корневой конец зародыша приобретает вскоре после выхода из семени ярко-зеленый цвет. В нем образуется хлорофилл и, поскольку развитие зародыша омелы происходит на свету и в воздушной среде, здесь идут процессы фотосинтеза и корешок, таким образом, сам помогает себе в получении пропитания. В этот момент своей «биографии» корешок имеет даже устьица — как настоящий лист. Однако трудовая деятельность корешка на благородном поприще созидания органического вещества при посредстве фотосинтеза продолжается очень недолго. Вскоре он внедряется в кору чужой ветки, и молодая омела начинает паразитическую жизнь за счет соков растения-хозяина.

Источник