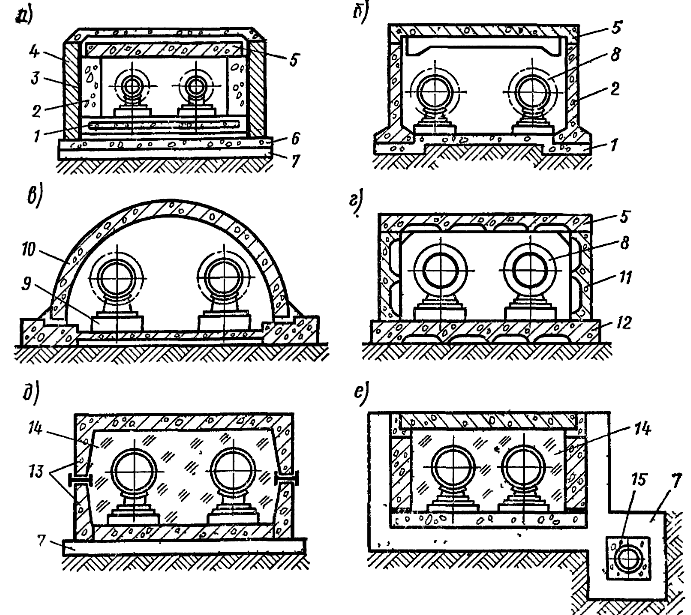

Способы прокладки тепловых сетей

Канальные прокладки предназначены для защиты трубопроводов от механического воздействия грунтов и коррозионного влияния почвы. Стены каналов облегчают работу трубопроводов.

В бесканальных прокладках трубопроводы работают в более тяжелых условиях, так как они воспринимают дополнительную нагрузку грунта и при неудовлетворительной защите от влаги подвержены наружной коррозии.

Проходные каналы применяются при прокладке в одном направлении не менее пяти труб большого диаметра. Проходные каналы используют часто для прокладки теплопроводов под многоколейными железными дорогами и автострадами с интенсивным движением транспорта, не допускающим вскрытия каналов и нарушения работы узлов на период ремонта сетей.

Полупроходные каналы применяют в стесненных условиях местности, когда невозможно возведение проходных каналов Их используют в основном для прокладки сетей на коротких участках под крупными инженерными узлами, не допускающими вскрытия каналов для ремонта трубопроводов. Высота полупроходных каналов принимается не менее 1,4 м, свободный проход — не менее 0,6 м; при этих габаритах возможно проведение мелкого ремонта труб.

Непроходные каналы имеют наибольшее распространение среди других видов каналов Каждый вид кана-

канала применяется в зависимости от местных условий изготовления, свойств грунта, места прокладки. В непроходные каналы укладывают трубопроводы тепловых сетей, не требующие постоянного надзора.

Глубина заложения каналов принимается исходя из минимального объема земляных работ и надежного укрытия от раздавливания транспортом. Наименьшее заглубление от поверхности земли до верха перекрытия каналов в любом случае принимается не менее 0,5 м.

Бесканальная прокладка — перспективный и экономичный способ строительства тепловых сетей. Перечень строительно-монтажных операций, а следовательно, и объем работ при бесканальной

прокладке значительно уменьшается, благодаря чему стоимость сетей по сравнению с канальной прокладкой снижается на 20— 25%. По этим соображениям тепловые сети с диаметрами трубо-

трубопровода до 500 мм рекомендуется прокладывать преимущественно бесканально.

Камеры устанавливают по трассе подземных теплопроводов для размещения в них задвижек, сальниковых компенсаторов, неподвижных опор, ответвлений, дренажных и воздушных устройств, измерительных приборов.

Воздушная прокладка имеет ряд положительных эксплуатационных преимуществ:

а) лучшая доступность и обозреваемость сетей, способствующие своевременному устранению неисправностей; б) отсутствие разрушающего влияния грунтовых вод; в) использование более надежных в работе П-образных компенсаторов; г) широкая возможность устройства прямолинейного продольного профиля теплопроводов, при котором уменьшается количество воздушных и спускных вентилей.

Вместе взятые факторы способствуют повышению долговечности и снижению стоимости сетей по сравнению с канальной прокладкой на 30—60%· Использование надземной прокладки снять ограничения параметров теплоносителей, установленных для подземных сетей. Надземная прокладка осуществляется на отдельно стоящих стойках и эстакадах.

Эстакады сооружают для совместной прокладки большого числа трубопроводов различного назначения и диаметров.

31. Тепловая изоляция

Экономическая эффективность систем теплоснабжения при современных масштабах в значительной мере зависит от тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Тепловая изоляция служит для уменьшения тепловых потерь и обеспечения допустимой температуры изолируемой поверхности.

Материалы используемые в качестве теплоизолятора должны обладать высокими теплозащитными свойствами и низким водопоглащением в течение длительного срока эксплуатации.

Высокие требования предъявляются к химической чистоте изоляторов. Изоляционные материалы, содержащие химические соединения агрессивные по отношению к металлу, не допускаются к применению, т.к. при увлажнении эти соединения вымываются, поадая на металлические поверхности, вызывают их коррозию. Например, шлаки и ваты относятся к числу качественных изоляторов, но содержание окислов серы более 3% делает их непригодными во влажных условиях.

Коэффициент теплопроводности большинства сухих изоляционных материалов изменяется в пределах 0,05 – 0,25 Вт/м °C.

Операции по нанесению тепловой изоляции выполняются в определенной технологической последовательности, разделяющейся на этапы: 1) подготовка труб или оборудования ; 2) антикоррозийная защита; 3) нанесение основного слоя теплоизоляции; 4) наружная отделка конструкции.

При подготовке наружная поверхность очищается от ржавчины и грязи до металлического блеска. Трубы очищаются электрическими и пневматическими щетками, пескоструйными аппаратами. Затем обезжириваются уайт-спиритом, бензином или другими растворителями.

Для защиты металла от коррозии применяют битумные мастики и пасты.

Основной изоляционный слой выполняют из материалов, отвечающих требованиям изолятора. Толщина слоя принимается в зависимости о теплофизических свойств материала и норм, предъявляемых к поверхности.

Наружная отделка состоит из покровного слоя и защитного покрытия. Покровный слой, толщиной 10-20 мм, служит для предохранения основного слоя от атмосферных осадков, грунтовой влаги и механического повреждения. Защитное покрытие наносят на покровный слой наклеиванием водоотталкивающих рулонов с последующей окраской. Такая защита повышает надежность покровного слоя, улучшает оформление внешнего вида, повышает механическую прочность всей изоляционной конструкции и увеличивает срок ее службы.

32. Пуск тепловых сетей

Пуск систем теплоснабжения в промышленную эксплуатацию производит пусковая бригада по программе, составленной руководителем приемочной комиссии.

За основу пусковой схемы принимается исполнительная схема вновь сооруженной или действующей тепловой сети. Для организованного проведения пусковых операций тепловая сеть разделяется на секционные участки. Для каждого секционного участка на пусковой схеме сетей, указывается емкость, необходимая для расчета времени заполнения участка, отмечается расположение грязевиков, задвижек, П-образных и сальниковых компенсаторов, камер с размещенными в них приборами и дренажной арматурой, неподвижных опор. В плане пуска сетей указывается очередность и правила заполнения секционных участков, а так же продолжительность выдержки давления в различные периоды.

Пуск водяных тепловых сетей начинается с наполнения секционного участка водопроводной водой, нагнетаемой в обратную магистраль под напором подпиточного насоса. В теплое время года сети наполняются холодной водой. При температуре воздуха ниже +1, рекомендуется прогревать воду до +50.

В период заполнения на обратном трубопроводе перекрываются все спускные краны и задвижки на ответвлениях, открытыми остаются лишь воздушники.

После заполнения всей секции производится двух-трехчасовая выдержка для окончательного удаления воздушных скоплений.

Сначала заполняются магистральные трубопроводы, затем распределительные и квартальные сети, и в конце ответвления к зданиям.

Следующий шаг пусковой операции является опрессовка на плотность и прочность, которая производится последовательно на всех секциях. После испытания прочность системы приступают к промывке трубопроводов от грязи, окалины и шлама, занесенных во время монтажных работ. Промывка ведется до полного осветления воды, в конце промывки сети заполняют химически очищенной водой.

Общий расход воды на гидравлические испытания и промывку составляет два-три объема всей теплосети.

После некоторого периода циркуляции воды, необходимого для проверки состояния компенсаторов, опор, арматуры, производится подключение станционных подогревателей для подогрева сетей. Операция подогрева производится медленно, скорость прогрева не больше 30 градус цельсия в час.

Мелкие дефекты (утечки через дренажи, воздушные скопления) устраняются в процессе прогрева. Для исправления крупных неисправностей необходима остановка сети.

После устранения всех неисправностей теплопровод пускается в 72-часовую контрольную эксплуатацию.

Пуск тепловых вводов, пунктов и подстанций сводится к гидравлической опрессовке, выполняемой в теплое время года.

Источник

ООО Свой Мастер & PoliStyle

Статьи:

Прокладка трубопроводов

Трубопроводы тепловых сетей могут быть проложены на земле, в земле и над землей. При любом способе монтажа трубопроводов необходимо обеспечивать наибольшую надежность работы системы теплоснабжения при наименьших капитальных и эксплуатационных затратах.

Капитальные затраты определяются стоимостью строительно-монтажных работ и затраты на оборудование и материалы для прокладки трубопровода. В эксплуатационные включают затраты по обслуживанию и содержанию трубопроводов, а так же затраты связанные с потерей тепла в трубопроводах и расходом электроэнергии на всей трассе. Капитальные затраты определяются в основном стоимостью оборудования и материалов, а эксплуатационные – стоимостью тепла, электроэнергии и ремонта.

Основными видами прокладками трубопроводов являются подземная и надземная. Подземная прокладка трубопроводов наиболее распространена. Она подразделяется на прокладку трубопроводов непосредственно в земле (бесканальная) и в каналах. При наземной прокладке трубопроводы могут находиться на земле или над землей на таком уровне, что бы они не препятствовали движению транспорта. Надземные прокладки применяются на загородных магистралях при пересечении оврагов, рек, железнодорожных путей и других сооружений.

Надземные прокладки трубопроводов в каналах или лотках расположенных на поверхности земли или частично заглубленных, применяются, как правило, в районах с вечномерзлыми грунтами.

Способ монтажа трубопроводов зависит от местных условий объекта – назначения, эстетических требований, наличия сложных пересечений с сооружениями и коммуникациями, категории грунта – и должен приниматься на основании технико-экономических расчетов возможных вариантов. Минимальные капитальные затраты требуются на монтаж теплотрассы с использованием подземной прокладки труб без излояции и каналов. Но значительные потери тепловой энергии, особенно во влажных грунтах, приводят к существенным дополнительным затратам и к преждевременному выходу трубопроводов из строя. В целях обеспечения надежности работы теплопроводов необходимо применять механическую и тепловую их защиту.

Механическая защита труб при монтаже труб под землей может быть обеспечена путем устройства каналов, а тепловая защита – путаем применения тепловой изоляции, нанесенной непосредственно на наружную поверхность трубопроводов. Изоляция труб и прокладка их в каналах увеличивают первоначальную стоимость теплотрассы, но быстро окупаются в процессе эксплуатации за счет повышения эксплуатационной надежности и уменьшения тепловых потерь.

Подземная прокладка трубопроводов.

При монтаже трубопроводов тепловых сетей под землей могут быть использованы два способа:

- Непосредственная прокладка труб в земле (бесканальная).

- Прокладка труб в каналах (канальная).

Прокладка трубопроводов в каналах.

Для того, что бы защитить теплопровод от внешних воздействий, и для обеспечения свободного теплового удлинения труб предназначены каналы. В зависимости от количества прокладываемых в одном направлении теплопроводов применяют непроходные, полу проходные или проходные каналы.

Для закрепления трубопровода, а так же обеспечения свободного перемещения при температурных удлинениях трубы укладывают па опоры. Что бы обеспечить отток воды лотки укладываются с уклоном не менее 0,002. Вода из нижних точек лотков удаляется самотеком в систему дренажа или из специальных приямков при помощи насоса откачивается в канализацию.

Кроме продольного уклона лотков, перекрытия так же должны иметь поперечный уклон порядка 1-2% для отвода паводковой и атмосферной влаги. При высоком уровне грунтовых вод наружную поверхность стенок, перекрытия и дна канала покрывают гидроизоляцией.

Глубина прокладки лотков принимается из условия минимального объема земляных работ и равномерного распределения сосредоточенных нагрузок на перекрытие при движении автотранспорта. Слой грунта над каналом должен составлять порядка 0,8—1,2 м и не менее. 0,6 м в местах, где движение автотранспорта запрещено.

Непроходные каналы применяются при большом числе труб небольшого диаметра, а так же двухтрубной прокладке для всех диаметров. Их конструкция зависит от влажности грунтов. В сухих грунтах наибольшее распространение получили блочные каналы с бетонными или кирпичными стенками либо железобетонные одно- или многоячейковые.

Стенки канала могут иметь толщину 1/2 кирпича (120 мм) при трубопроводах небольшого диаметра и 1 кирпич (250 мм) при трубопроводах крупных диаметров.

Стенки возводят только из обыкновенного кирпича марки не ниже 75. Силикатный кирпич из-за малой его морозоустойчивости применять не рекомендуется. Каналы перекрывают железобетонной плитой. Кирпичные каналы в зависимости от категории грунта имеют несколько разновидностей. В плотных и сухих грунтах дно канала не требует бетонной подготовки, достаточно хорошо утрамбовать щебень непосредственно в грунт. В слабых грунтах на бетонное основание укладывают дополнительно железобетонную плиту. При высоком уровне стояния грунтовых вод для их отвода предусматривают дренаж. Стенки возводят после монтажа и изоляции трубопроводов.

Для трубопроводов крупных диаметров применяют каналы, собираемые из стандартных железобетонных элементов лоткового типа КЛ и КЛс, а также из сборных железобетонных плит КС.

Каналы типа КЛ состоят из стандартных лотковых элементов, перекрываемых плоскими железобетонными плитами.

Каналы типа КЛс состоят из двух лотковых элементов, уложенных друг на друга и соединенных на цементном растворе при помощи двутавра.

В каналах типа КС стеновые панели устанавливают в пазы плиты днища и заливают бетоном. Эти каналы перекрывают плоскими железобетонными плитами.

Основания каналов всех типов выполняют из бетонных плит или песчаной подготовки в зависимости от вида грунта.

Наряду с рассмотренными выше каналами применяются и другие их типы.

Сводчатые каналы состоят из железобетонных сводов или скорлуп полукруглой формы, которыми накрывают трубопровод. На дне траншеи выполняют лишь основание канала.

Для трубопроводов крупного диаметра применяют сводчатый двухячейковый канал с разделительной стенкой, при этом свод канала образуется из двух полусводов.

При монтаже непроходного канала, предназначенного для прокладки в мокрых и слабых грунтах стенки и дно канала выполняют в виде железобетонного корытообразного лотка, а перекрытие состоит из сборных железобетонных плит. Наружная поверхность лотка (стенки и дно) покрывается гидроизоляцией из двух слоев рубероида на битумной мастике, поверхность основания также покрывают гидроизоляцией затем устанавливают или бетонируют лоток. Перед засыпкой траншеи гидроизоляцию защищают специальной стенкой, выполненной из кирпича.

Замена труб, вышедших из строя, или ремонт тепловой изоляции в таких каналах возможны только при разработке групп, а иногда и разборки мостовой. Поэтому тепловая сеть в непроходных каналах трассируется вдоль газонов или на территории зеленых насаждений.

Полупроходные каналы. В сложных условиях пересечения теплопроводами существующих подземных устройств (под проезжей частью, при высоком уровне стояния грунтовых вод) вместо непроходных устраивают полупроходные каналы. Полупроходные каналы применяют также при небольшом количестве труб в тех местах, где по условиям эксплуатации вскрытие проезжей части исключено. Высоту полупроходного канала принимают равной 1400 мм. Каналы выполняют из сборных железобетонных элементов. Конструкции полупроходных и проходных каналов практически аналогичны.

Проходные каналы применяют при наличии большого количества труб. Их прокладывают под мостовыми крупных магистралей, на территориях больших промышленных предприятий, на участках, прилегающих к зданиям теплоэлектроцентралей. Наряду с теплопроводами в проходных каналах располагают и другие подземные коммуникации — электрокабели, телефонные кабели, водопровод, газопровод и т. п. В коллекторах обеспечивается свободный доступ обслуживающего персонала к трубопроводам для осмотра и ликвидации аварии.

Проходные каналы должны иметь естественную вентиляцию с трехкратным обменом воздуха, обеспечивающую температуру воздуха не более 40° С, и освещение. Входы в проходные каналы устраивают через каждые 200 — 300 м. В местах, где располагаются сальниковые компенсаторы, предназначенные для восприятия тепловых удлинений, запорные устройства и другое оборудование, устраивают специальные ниши и дополнительные люки. Высота проходных каналов должна быть не менее 1800 мм.

Их конструкции бывают трех типов — из ребристых плит, из звеньев рамной конструкции и из блоков.

Проходные каналы из ребристых плит, выполняют из четырех железобетонных панелей: днища, двух стенок и плиты перекрытия, изготовляемых заводским способом на прокатных станах. Панели соединены болтами, а наружная поверхность перекрытия канала покрывается изоляцией. Секции канала устанавливаются па бетонную плиту. Вес одной секции такого канала сечением 1,46х1,87 м и длиной 3,2 м составляет 5 т, входы устраивают через каждые 50 м.

Проходной канал из железобетонных звеньев рамной конструкции, сверху покрывается изоляцией. Элементы канала имеют длину 1,8 и 2,4 м и бывают нормальной и повышенной прочности при заглублении соответственно до 2 и 4 м над перекрытием. Железобетонную плиту подкладывают только под стыками звеньев.

Следующий вид это коллектор, изготовляемый из железобетонных блоков трех типов: Г-образного стенового, двух плит перекрытия и днища. Блоки в стыках соединяются монолитным железобетоном. Эти коллекторы выполняются также нормальными и усиленными.

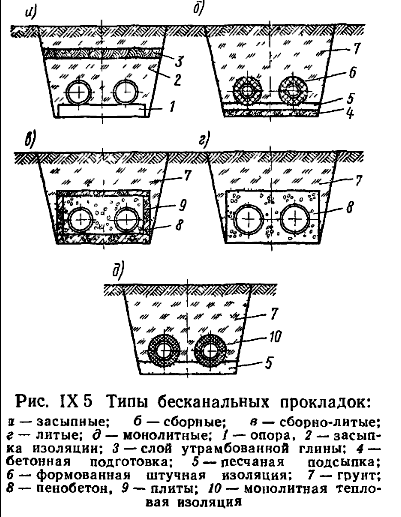

Бесканальная прокладка.

При бесканальной прокладке защиту трубопроводов от механических воздействий выполняет усиленная тепловая изоляция — оболочка.

Достоинствами бесканальной прокладки трубопроводов являются: сравнительно небольшая стоимость строительно-монтажных работ, уменьшение объема земляных работ и сокращение сроков строительства. К ее недостаткам относятся: усложнение ремонтных работ и затруднение перемещения трубопроводов, зажатых грунтом. Бесканальную прокладку трубопроводов широко применяют в сухих песчаных грунтах. Она находит применение в мокрых грунтах, но с обязательным устройством в зоне расположения труб дренажа.

Подвижные опоры при бесканальной прокладке трубопроводов не применяются. Трубы с теплоизоляцией укладывают непосредственно на песчаную подушку, находящуюся на предварительно выровненном дне траншеи. Песчаная подушка, являющаяся постелью для труб, имеет наилучшие упругие свойства и допускает наибольшую равномерность температурных перемещений. В слабых и глинистых грунтах слой песка на дне траншеи должен быть толщиной не менее 100-150 мм. Неподвижные опоры при бесканальной прокладке труб представляют собой железобетонные стенки, устанавливаемые перпендикулярно теплопроводам.

Компенсация тепловых перемещений труб при любом способе их бесканальной прокладки обеспечивается при помощи гнутых или сальниковых компенсаторов, устанавливаемых в специальных нишах или камерах.

На поворотах трассы во избежание зажатия труб в грунте и обеспечения возможных перемещений устраивают непроходные каналы. В местах пересечения стенки капала трубопроводом в результате неравномерной осадки грунта и основания канала происходит наибольший изгиб трубопроводов. Во избежание изгиба трубы необходимо оставлять в отверстии стенки зазор, заполняя его эластичным материалом (например, асбестовым шнуром). Тепловая изоляция трубы включает в себя утеплительный слой из автоклавного бетона с объемным весом 400 кг/м3, имеющего стальную арматуру, гидроизоляционное покрытие, состоящей из трех слоев бризола на битумно-резиновой мастике, в состав которой входят 5—7% резиновой крошки и защитный слой, выполненный из асбестоцементной штукатурки по стальной сетке.

Обратные магистрали трубопроводов изолируются таким же образом, как и подающие. Однако наличие изоляции обратных магистралей зависит от диаметра труб. При диаметре труб до 300 мм устройство изоляции обязательно; при диаметре труб 300-500 мм устройство изоляции должно быть определено технике экономическим расчетом исходя из местных условий; при диаметре труб 500 мм и более устройство изоляции не предусматривается. Трубопроводы при такой изоляции укладывают непосредственно на выровненный уплотненный грунт основания траншеи.

Для понижения уровня грунтовых вод предусматривают специальные дренажные трубопроводы, которые укладывают на глубине 400 мм от дна канала. В зависимости от условий работы дренажные устройства могут быть выполнены из различных труб: для безнапорных дренажей применяют керамические бетонные и асбестоцементные, а для напорных — стальные и чугунные.

Дренажные трубы прокладывают с уклоном 0,002—0,003. На поворотах и при перепадах уровней труб устраивают специальные смотровые колодцы по типу канализационных.

Надземная прокладка трубопроводов.

Если исходить из удобства монтажа и обслуживания то прокладка труб над землей является более выгодна чем прокладка под землей. Так же это требует меньших материальных затрат. Однако это поритит внешний вид окружающей среды и поэтому такой вид прокладки труб не везде может применяться.

Несущими конструкциями при надземной прокладке трубопроводов служат: для небольших и средних диаметров — надземные опоры и мачты, обеспечивающие расположение труб на нужном расстоянии от поверхности; для трубопроводов больших диаметров, как правило, опоры-эстакады. Опоры, обычно, выполняют из железобетонных блоков. Мачты и эстакады могут быть как стальными, так и железобетонными. Расстояние между опорами и мачтами при надземной прокладке должно быть равно расстоянию между опорами в каналах и зависит от диаметров трубопроводов. В целях сокращения количества мачт устраивают при помощи растяжек промежуточные опоры.

При надземной прокладке тепловые удлинения трубопроводов компенсируются при помощи гнутых компенсаторов, требующих минимальных затрат времени на обслуживание. Обслуживание арматуры производится со специально устраиваемых площадок. В качестве подвижных следует применить катковые опоры, создающие минимальные горизонтальные усилия.

Так же при надземной прокладке трубопроводов могут применяться низкие опоры, которые могут быть выполнены из металла или низких бетонных блоков. В местах пересечения такой трассы с пешеходными дорожками устанавливают специальные мостики. А при пересечении с автодорогами – или выполняют компенсатор нужной высоты или под дорогой прокладывают канал для прохода труб.

Источник

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)