- Интересные и нужные сведения о строительных материалах и технологиях

- СПОСОБЫ НАМЫВА ГРУНТА

- Способы производства работ при намыве грунта

- 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Выбор способа намыва и технологической схемы в зависимости от вида грунта и типа природного основания

- Деление природных оснований на устойчивое и неустойчивое по деформационным и прочностным свойствам слагающих его грунтов

- 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Способы производства работ при намыве грунта

- Предисловие

- Введение

- 1 Область применения

- 2 Нормативные ссылки

- 3 Термины и определения

Интересные и нужные сведения о строительных материалах и технологиях

СПОСОБЫ НАМЫВА ГРУНТА

В практике гидромеханизации в настоящее время используют три способа намыва: эстакадный, безэстакадный и низкоопорный.

Эстакадный способ. При эстакадном способе распределительный трубопровод укладывают на эстакадах и гидросмесь рассредото- ченно выпускается из трубопровода на намываемую поверхность из ряда регулируемых отверстий — выпусков. Высота яруса намыва определяется высотой эстакад, заложения откоса плотины и имеющихся средств механизации. Эстакады обычно выполняют из стандартного круглого леса — подтоварника — диаметром до 20—22 см и длиной 6,5 м. Высота эстакад 5 м при заглублении в грунт на 1,5 м.

В последнее время в практике намыва применяют инвентарные металлические разборные эстакады.

Трубы монтируют на эстакадах тракторными кранами-трубоукладчиками с удлиненной стрелой или гусеничными кранами обычной конструкции.

Для распределительного трубопровода применяют металлические трубы с фланцевыми или бандажными самоуплотняющимися быстроразъемными соединениями.

Отверстия для выпуска гидросмеси диаметром 150—200 мм размещаются на трубопроводе через 6 м друг от друга. Отверстия оборудуются задвижками 6 или патрубками 2 (рис. 134) с затворами различной конструкции. Положение отверстий в трубопроводах 4 может быть различным, но обычно они направлены вертикально вниз или с небольшим наклоном к обвалованию. Для удобства распределения гидросмеси применяют деревянные или металлические лотки 3 на козловых опорах 9.

По мере намыва яруса сооружения распределительные лотки укорачивают, затем снимают и намыв ведут непосредственно из патрубков. Стойки эстакад оставляют в намытом грунте, горизонтальные элементы убирают, чтобы предотвратить местную контактную фильтрацию. После окончания намыва данного яруса устанавливают эстакады следующего яруса, на которые перекладывают распределительные трубопроводы, и намыв начинают вновь.

Поскольку при намыве гидросмесь поступает из ряда выпусков, расположенных последовательно по длине распределительного трубопровода, то из первых выпусков на карту намыва поступает гидросмесь, наиболее насыщенная частицами крупного грунта, т. е. происходит продольное фракционирование грунта. Это может привести к тому, что сооружение в разных частях станет неравнопрочным и не будет обладать равномерной водопроницаемостью. Чтобы предупредить такое явление, намыв ведут с попеременным открытием выпусков, т. е. участки распределительного трубопровода включают в работу поочередно. В некоторых случаях трубопровод закольцовывают (рис. 135) и тогда в нем периодически можно менять направление потока гидросмеси. Количество одновременно открываемых патрубков может быть различным и устанавливается на месте в каждом отдельном случае.

В отечественной практике гидротехнического строительства эстакадный способ намыва был повсеместно распространен до 1952— 1954 гг., но с появлением высокомеханизированных и экономичных безэстакадного и низкоопорного способов намыва он утратил свое значение. В настоящее время этот способ применяют только при намыве непротяженных, но высоких сооружений.

Стрелками показано направление движения гидросмеси

Недостатками эстакадного способа намыва являются, большие затраты лесоматериала для выполнения эстакад и распределительных лотков; сложность монтажных работ по укладке и переукладке распределительных тру. бопроводов; трудность отсыпки попутного обвалования рядом с эстакадами и управления самим процессом намыва. Применение инвентарных металлических эстакад в значительной мере повысило экономические показатели этого метода, устранило потери лесоматериала и упростило подготовительные и монтажные работы.

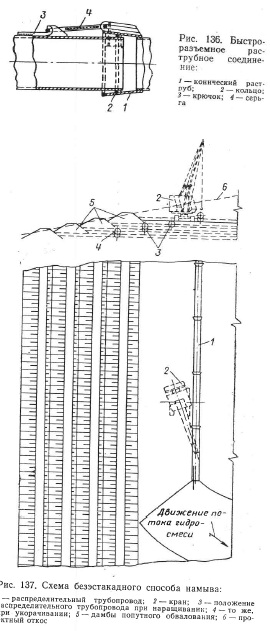

Безэстакадный способ. Безэстакадный способ намыва разработан и освоен впервые в СССР Всесоюзным трестом гидромеханизации Министерства электротехники и электростанций СССР. Этот способ наиболее механизированный и экономичный по сравнению с другими способами. При безэстакадном способе намыва распределительный трубопровод укладывается непосредственно по намываемому грунту и гидросмесь выпускается сосредоточенно из торца конечного звена трубопровода. Трубы наращиваются в процессе намыва с помощью крана-трубоукладчика. Трубы снабжены специальными быстроразъемными раструбными соединениями (рис. 136). При намыве в воду очередное звено, трубы наращивают после того, как у торца трубопровода образуется достаточный для этого пляж намыва.

Намыв начинается с выпуска гидросмеси из торца первого звена трубопровода, уложенного на одной стороне карты намыва, и ведется до образования перед ним слоя отложения грунта требуемой толщины. Затем без перерыва в подаче гидросмеси наращивается второе звено трубопровода и производится дальнейший намыв грунта той же толщины. В результате последовательного наращивания труб с непрерывным выпуском гидросмеси происходит тонкослойный намыв грунта по всей длине. Таким же образом ведется намыв при разработке распределительного трубопровода.

При его укорачивании конец последнего звена сначала приподнимают краном на высоту, соответствующую толщине намываемого слоя, а после намыва грунта трубу отсоединяют. Намыв происходит, следовательно, в процессе челночного движения крана, то наращивающего, то укорачивающего звенья распределительного трубопровода.

После намыва слоя требуемой толщины на одной стороне карты намыв ведут по другой стороне карты по аналогичной схеме и т. д.

Для строительно-монтажных работ при низкоопорном способе намыва применяют специальную универсальную машину УМ-1. Она представляет собой трактор ДТ-54 с ком-

Толщина слоя намыва зависит от характера грунта и мощности землесосного снаряда. Для песчаных грунтов и землесосных снарядов типов 300-40 и 500-60 она равна 0,6—0,7 м при наращивании распределительного трубопровода и 0,2—0,3 м — при его укорачивании.

По мере намыва грунта распределительный трубопровод перемещают параллельно линии наружного откоса сооружения, сохраняя постоянно одинаковое расстояние 6—8 м от бровки подошвы внутреннего откоса попутного обвалования. На рис. 137 изображена схема безэстакадного способа намыва.

Отсутствие эстакад позволяет полностью механизировать работы по устройству попутного обвалования, которое выполняют обычно бульдозером, работающим на участках, не занятых в данный момент распределительными трубопроводами.

Низкоопорный способ. При этом способе намыва распределительный трубопровод укладывают на низких инвентарных опорах и гидросмесь выпускается на намываемую поверхность сосредоточенно или частично рассредоточение. В первом случае ее выпускают из торца распределительного трубопровода, разбираемого в процессе намыва, а во втором случае из торцов нескольких смещенных относительно один от другого конечных звеньев такого трубопровода. Толщина намываемого низкоопорным способом слоя грунта составляет 1 — 1,2 м.

По степени механизации низкоопорный способ близок к безэстакадному способу намыва. По характеру укладки грунта при сосредоточенном выпуске гидросмеси он сходен с безэстакадным способом, а при рассредоточенном — с эстакадным. Инвентарные деревянные опоры высотой до 1,5 м состоят из двух стоек и поперечины.

Распределительный трубопровод укладывают на расстоянии 4—5 м от бровки подошвы внутреннего откоса попутного обвалования. Трубы разбирают в процессе намыва, не прекращая его. Трубы при разборке не снимают с поперечин, а лишь слегка откатывают. Выпускать гидросмесь во время наращивания плектом навесного оборудования, состоящего из вил и бурового станка. Вилы укреплены в передней части трактора и служат для подъема и укладки труб на опоры (с их помощью опоры также извлекаются после окончания намыва яруса). Буровой станок, который смонтирован в задней части трактора на съемных кронштейнах, делает одновременно две скважины глубиной до 0,8 м для установки опор стоек: за 1 ч он бурит в среднем 120 скважин. Отсыпка обвалования на всю высоту яруса намыва производится бульдозером.

При рассредоточении потока гидросмеси конечные звенья труб распределительного трубопровода сдвигаются на 73—lJA поперечного сечения трубы и занимают положение, показанное на рис. 138.

Источник

Способы производства работ при намыве грунта

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Укладка грунта намывом в отвалы при гидромеханизации

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на укладку грунта намывом в отвалы при гидромеханизации.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технология намыва оснований должна обеспечивать заданные в проекте значения физико-механических характеристик намытых грунтов и сроки подготовки основания [ВСН 385-88 (Минмонтажспецстрой СССР) Устройство оснований под гражданское и промышленное строительство гидромеханизированным способом].

2.1.1. Способ, схему намыва и технологические параметры следует назначать в основном исходя из гранулометрического состава карьерного грунта, устойчивости природного основания и требований к намытому основанию, принятых в проекте и предусмотренных техническими условиями по его устройству. Способы и технологические схемы намыва оснований применительно к карьерным грунтам и типам природного основания приведены в таблице 1.

Выбор способа намыва и технологической схемы в зависимости от вида грунта и типа природного основания

Тип природного основания

Односторонняя, рассредоточенно-торцевая, встречно-торцевая

Супесь, суглинок, глина

Устойчивое I, II

Пионерно-торцевая, встречно-торцевая, односторонняя

Супесь, песок пылеватый

Устойчивое I, II

Устойчивое I, II

Устойчивое I, II

Песок гравелистый, крупный, средний, мелкий

Устойчивое I, II

Песок средний, мелкий

Песок средний, мелкий

Примечание — Тип природного основания устанавливается по таблице 2.

2.1.2. При выборе способа и технологической схемы рекомендуется разделять:

а) природные основания на три типа (таблица 1);

б) карьерные грунты по гранулометрическому составу (рисунок 1).

Рис.1. Группы карьерных грунтов для намыва оснований:

Песок: 1 — гравелистый; 2 — крупный; 3 — средней крупности; 4 — мелкий; 5 — пылеватый; 6 — супесь; 7 — суглинок

Деление природных оснований на устойчивое и неустойчивое по деформационным и прочностным свойствам слагающих его грунтов

Тип природного основания

Грунт естествен-

ного основания

Модуль дефор-

мации Е, МПа

Коэффи-

циент порис-

тости е

Угол внутрен-

него трения град.

Удель-

ное сцеп-

ление с, МПа

Сопро-

тивле-

ние сдвигу , МПа

Коэф-

фициент фильт-

рации К , м/сут

В зависимости от местных условий сооружения объекта, на котором применяются средства гидромеханизации, используются следующие способы производства гидромеханизированных работ:

— разработка грунта в открытом сухом забое гидромониторами с самотечным (рис.2, а) или принудительным (рис.2, б) транспортированием пульпы (смеси воды с грунтом);

— разработка грунта земснарядом в подводном забое с принудительным транспортированием пульпы (рис.2, в);

— разработка грунта в открытом сухом забое землеройными машинами с последующим его размывом гидромониторами и самотечным (рис.2, г) или принудительным (рис.2, д) транспортированием пульпы.

Основным оборудованием для гидромеханизации являются гидромониторы, разрушающие грунт в открытом сухом забое водяной струей высокого давления, землесосные снаряды, разрабатывающие грунт в подводном забое гидравлическими и механическими рыхлителями или водой, поступающей с большой скоростью к всасывающей трубе, а также бульдозеры-трубоукладчики, которыми монтируют и демонтируют пульпопроводы и обваловывают карты намыва.

Рис. 2. Схемы способов производства гидромеханизированных работ

2.2. Прогнозирование состояния намытого основания

2.2.1. Прогнозирование состояния намытого основания производится с целью обеспечения требуемого качества намытых грунтов при минимальных затратах в конкретных инженерно-геологических условиях на стадии проектирования и производства работ.

2.2.2. При прогнозировании следует определять:

— изменение гранулометрического состава грунта в зависимости от требований качества намытого основания;

— осадку намытой толщи от собственного веса;

— осадку природного основания под нагрузкой намытого грунта.

2.2.3. Гранулометрический состав намытого грунта определяется закономерностями фракционирования грунта. На характер фракционирования влияют состав карьерного грунта и технология намыва.

2.2.4. При прогнозировании раскладки фракций на откосе рекомендуется пользоваться следующими методами:

— методом аналогового расчета, основанного на материалах геотехнического контроля намыва оснований разных типов;

— расчетным методом, в основу которого положено использование вероятностного подхода при определении раскладки частиц грунта и изменения гидравлических параметров потока на откосе.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Неиспользуемый из профильных выемок грунт направляют в гидроотвалы.

Источник

Способы производства работ при намыве грунта

Правила производства способом гидромеханизации

Earthworks. Production rules by hydromechanization method

Дата введения 2019-06-25

Предисловие

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛЬ — Общество с ограниченной ответственностью Компания «Трансгидромеханизация» (ООО «ТГМ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет

Введение

Настоящий свод правил разработан авторским коллективом Общества с ограниченной ответственностью Компании «Трансгидромеханизация» (В.Н.Васильев — руководитель работы, канд. техн. наук Е.В.Лизунов, Г.Р.Белов, В.Г.Чуйкин) при участии Акционерного общества «Мосгипротранс» (В.И.Эдель, А.А.Бардаков), Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет транспорта» (д-р техн. наук, проф. С.Я.Луцкий, канд. техн. наук А.И.Штейн, канд. техн. наук А.М.Черкасов, канд. техн. наук Н.Н.Банова), Акционерного общества «Научно-исследовательский институт транспортного строительства» (д-р техн. наук, проф. Г.С.Переселенков, канд. техн. наук Н.А.Ефремов, В.В.Казаркина, канд. техн. наук Г.Г.Орлов, д-р техн. наук, проф. А.А.Цернант).

1 Область применения

Настоящий свод правил распространяется на проектирование, производство и оценку качества земляных работ способом гидромеханизации при возведении земляного полотна автомобильных и железных дорог, судоходных каналов, берегозащиты, портов и других инженерных сооружений, где требуется применение способа гидромеханизации для разработки строительных карьеров кондиционного грунта при возведении объектов строительной инфраструктуры различного назначения.

2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 12.2.011-2012 Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности

ГОСТ 17.4.1.02-86* Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ 17.4.1.02-83. — Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения

ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель

ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию

ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

ГОСТ 20276-2012 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости

ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения

ГОСТ 30672-2012 Грунты. Полевые испытания. Общие положения

ГОСТ Р 12.0.001-2013 Система стандартов безопасности труда. Основные положения

ГОСТ Р 12.3.048-2002 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Производство земляных работ способом гидромеханизации. Требования безопасности

СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений»

СП 23.13330.2011 «СНиП 2.02.02-85* Основания гидротехнических сооружений» (с изменением N 1)

СП 25.13330.2012 «СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» (с изменением N 1)

СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы» (с изменением N 1)

СП 37.13330.2012 «СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт» (с изменениями N 1, N 2)

СП 38.13330.2018 «СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)»

СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов» (с изменением N 1)

СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты» (с изменением N 1)

СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»

СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» (с изменением N 1)

СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения» (с изменением N 1)

СП 119.13330.2017 «СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм»

СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве»

СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ

ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод

СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы

СанПиН 42-128-4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве

Примечание — При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

3 Термины и определения

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 водосбросная канава: Профильная выемка для отвода осветленной воды с карт намыва.

3.2 водосбросная система: Комплекс устройств для отведения осветленной воды с карт намыва, включающий водосбросный колодец, водосбросные трубы, водоотводные (водосбросные) и дренажные (фильтрационные) канавы, прудок-отстойник.

3.3 вскрышные породы (вскрыша): Часть грунтового карьера, перекрывающая сверху полезную толщу карьера.

3.4 выемка: Земляное сооружение, выполненное ниже поверхности земли.

3.5 гидромеханизация: Комплексно-механизированная малооперационная технология производства земляных работ, основанная на использовании энергии движения воды для разработки, транспортирования, обогащения и укладки грунта.

3.6 гидромонитор: Устройство для формирования напорной водяной струи для разработки (размыва) грунта.

3.7 гидромониторно-землесосная установка: Комплекс оборудования для разработки грунта гидромониторами и напорного гидротранспортирования из зумпфа образующейся пульпы грунтовыми насосами с энергоприводом.

3.8 грунтовый карьер: Выемка, разрабатываемая в целях получения грунта для устройства насыпей и обратных засыпок, не относящаяся к горнодобывающим предприятиям.

3.9 грунтовый насос: Центробежный насос для транспортирования пульпы.

3.10 дренажная (фильтрационная) канава: Выемка для перехвата фильтрующейся через обвалование воды.

3.11 землесосный снаряд (земснаряд): Плавучее судно, оборудованное грунтозаборными устройствами для разработки грунта из-под воды и грунтовыми насосами для рефулирования (всасывания и перемещения по напорным пульпопроводам) разработанного грунта.

3.12 земляные работы: Работы с механическим, взрывным или гидромеханизированным воздействием на грунтовой массив природного или техногенного залегания (осушение, экскавация, взрывание, рыхление, перемещение, отсыпка, намыв, планировка, уплотнение, вытрамбовка, укрепление, армирование, бурение, увлажнение, обжиг, замораживание, оттаивание, мелиорация) в целях изменения его потребительских свойств и места расположения.

3.13 зумпф: Аккумулирующая емкость для сбора воды и пульпы.

3.14 инженерно-геологические изыскания (здесь): Комплекс геотехнических работ и исследований в целях определения исходных значений расчетных параметров взаимодействий инженерных сооружений, в том числе грунтовых, с вмещающими, подстилающими или примыкающими грунтовыми массивами, необходимых и достаточных для проектирования и строительства объекта.

3.15 инженерно-топографический план: Топографический план, на котором отображены рельеф местности, объекты ситуации, включая подземные и надземные коммуникации и сооружения, с техническими характеристиками, необходимыми для их проектирования, строительства, эксплуатации и сноса (демонтажа).

3.16 карта намыва: Обвалованная дамбами часть возводимого земляного сооружения, на которой происходит осаждение грунта из потока пульпы.

3.17 контроль качества: Система оценки соответствия продукции строительного производства (грунта, грунтового сооружения, основания) потребительским свойствам, регламентированным проектом и действующими строительными нормами, и включающая входной, операционный и приемочный контроль, осуществляемые в подготовительный период, в процессе строительства и при сдаче объекта в эксплуатацию.

3.18 криопэги: Сильно минерализованные подмерзлотные грунтовые воды в засоленых грунтовых массивах, имеющие температуру ниже 0°C.

3.19 намывные грунты: Техногенные грунты, разработанные, перемещенные и уложенные в грунтовый массив с помощью средств гидромеханизации.

3.20 насыпь: Земляное сооружение, возводимое на подготовленном основании.

3.21 обвалование: Грунтовая дамба по периметру карты намыва, предназначенная для управления процессом укладки грунта в намывное сооружение.

Источник