- Примеры сложноподчинённых предложений с несколькими придаточными

- Однородное подчинение придаточных предложений

- Примеры предложений с однородным подчинением придаточных

- Параллельное (неоднородное) подчинение придаточных предложений

- Примеры предложений с параллельным подчинением придаточных

- Предложения с последовательным подчинением

- Примеры предложений с последовательным подчинением

- Видеоурок

- Сложноподчиненное предложение (СПП)

- Что такое сложноподчиненное предложение

- Как связаны части сложноподчиненных предложений

- Значения сложноподчиненных предложений

- Именные придаточные предложения

- Обстоятельственные придаточные предложения

- Способы присоединения придаточных предложений

- Особенности присоединения придаточных предложений к главному

- Виды подчинений придаточных

Примеры сложноподчинённых предложений с несколькими придаточными

В сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными частями различают три вида подчинения придаточных предложений. Приведем примеры предложений с однородным, параллельным и последовательным подчинением.

Чтобы понять, как строится сложное предложение с несколькими придаточными, узнаем, что в составе сложноподчиненного предложения может быть не одна, а несколько придаточных частей. Два и более придаточных предложений по-разному соотносятся с главным предложением и друг с другом и образуют три основных вида подчинения:

- однородное;

- параллельное (неоднородное);

- последовательное.

Рассмотрим более детально сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными, учитывая разные типы их подчинения.

Однородное подчинение придаточных предложений

В сложноподчиненном предложении, в дальнейшем СПП, все придаточные части могут относиться непосредственно ко всему главному предложению или к одному его члену. В таком случае указывают на однородное подчинение зависимых предложений. При однородном подчинении укажем его основные признаки:

- все придаточные относятся к главному предложению или к одному и тому же слову в главном;

- придаточные имеют одинаковое значение и отвечают на один и тот же вопрос, то есть это придаточные одного типа;

- связаны между собой сочинительными союзами или бессоюзно;

- произносятся с перечислительной интонацией,

Неизвестно, где она жила (1), кто она (2), почему был сделан римским художником её портрет (3) и о чём она так печально задумалась (4).

Неизвестно (что?). Ко всем придаточным частям независимо от того, что они присоединены разными союзным словами (где, кто, почему, о чём), зададим один и тот же вопрос: что? В этом СПП наблюдается каскад изъяснительных придаточных, которые зависят от одного слова в главной части — сказуемого безличного предложения, выраженного предикативным наречием. Следовательно, это СПП с однородным подчинением придаточных.

Линейная схема предложения:

[ ], (где…), (кто…),(почему…) и (о чём…).

Между подчинительными предложениями с перечислением, как в приведенном примере, ставятся запятые, кроме двух последних подчинительных предложений. Если между однородными придаточными предложениями употреблён неповторяющийся соединительный или разделительный союз (и, или, либо), то запятая не ставится, например:

Мы понимали, что уже поздно_ и что надо торопиться домой.

Линейная схема предложения:

Примеры предложений с однородным подчинением придаточных

Я понимал, что лежу в постели, что я болен, что я только что бредил (А. Куприн).

Весною иволга появляется поздно, когда рощи уже одеты листвою и все певчие птицы давно прилетели (И. Соколов-Микитов).

Тётушка интересно рассказывала отом, что её первый муж был персидским консулом и что она с ним некоторое время жила в Тегеране (Ф. Искандер).

С тех пор как разоделись березки и выросли под ними разные травы с колосками и шишечками и шейками разных цветов, много, много воды утекло из ручья (М. Пришвин).

Утром бабушка жаловалась, что саду ночью посбивало все яблоки и сломало одну старую сливу (А. Чехов).

Параллельное (неоднородное) подчинение придаточных предложений

Придаточные предложения, которые относятся ко всему главному предложению (времени, уступки, причины, условия и пр.) или к одному из его членов (определительные, изъяснительные, меры и степени, места, образа действия), могут быть неоднородными, то есть разными по значению и принадлежать к разным типам, например:

Когда собрались рыбаки (1), Иван Иванович уже по-своему как-то вывел, что к вечеру ветер погонит лед на полдень (2) (М. Пришвин).

От главного предложения зависят два придаточных:

- одно — придаточное времени (когда собрались рыбаки);

- второе — изъяснительное придаточное (что к вечеру ветер погонит лёд на полдень).

Линейная схема предложения:

Примеры предложений с параллельным подчинением придаточных

Но хотя они всю жизнь были соседями, Уля никогда не виделась с Анатолием помимо школы да комсомольских собраний, где он часто выступал с докладами (А. Фадеев).

Как только жара спала, в лесу стало так быстро холодать и темнеть, что оставаться в нём не хотелось (И. Тургенев).

Когда у меня в руках новая книга, я чувствую, что в мою жизнь вошло что-то новое, говорящее, чудесное (М. Горький).

Река, вдоль которой мы пошли, то и дело круто поворачивала, так что поблёскивающее зеркало её упиралось вдали то в заросли ивняка, то в песчаный обрыв (В. Солоухин).

Когда я всматриваюсь, мне даже чудится, что я начинаю видеть на сотни, на тысячи километров вокруг (М. Бубеннов).

Ранней весной, как только сойдёт снег, поле, где была посеяна озимая рожь, покрывается сочной зеленью (Л. Леонов).

Предложения с последовательным подчинением

О сложноподчиненных предложениях с последовательным подчинением подробно с примерами идет речь в этой статье.

Примеры предложений с последовательным подчинением

Приведем еще примеры предложений с последовательным подчинением придаточных.

Время нашего путешествия истекло, хотя мы успели пройти лишь половину того, что задумали (В. Солоухин).

Всё доступно человеку в этой жизни, если только страстно желать, так страстно, чтобы и жизни самой не жалко стало при этом (Л. Леонов).

Известен сучок на стволе, на который ставишь ногу, когда хочешь залезть на яблоню (В. Солоухин).

Если каждый человек на куске земли своей сделал бы всё, что он может, как прекрасна была бы земля наша (А. Чехов).

Видеоурок

Источник

Сложноподчиненное предложение (СПП)

О чем эта статья:

9 класс, 11 класс

Что такое сложноподчиненное предложение

Сложноподчиненное предложение (СПП) — это вид сложного предложения, в составе которого одно простое предложение по смыслу и интонации подчинено другому.

Зависимое предложение в этом случае называют придаточным, независимое — главным.

Пример сложноподчиненного предложения:

Придаточное предложение в СПП может занимать разные положения: в середине главного, перед или после него.

Когда грузовик свернул к деревне, озеро осталось позади. — Придаточное на первом месте.

Озеро остались позади, когда грузовик свернул к деревне. — Придаточное после главного.

Сейчас, когда грузовик свернул к деревне, озеро осталось позади. — Придаточное разрывает главное предложение.

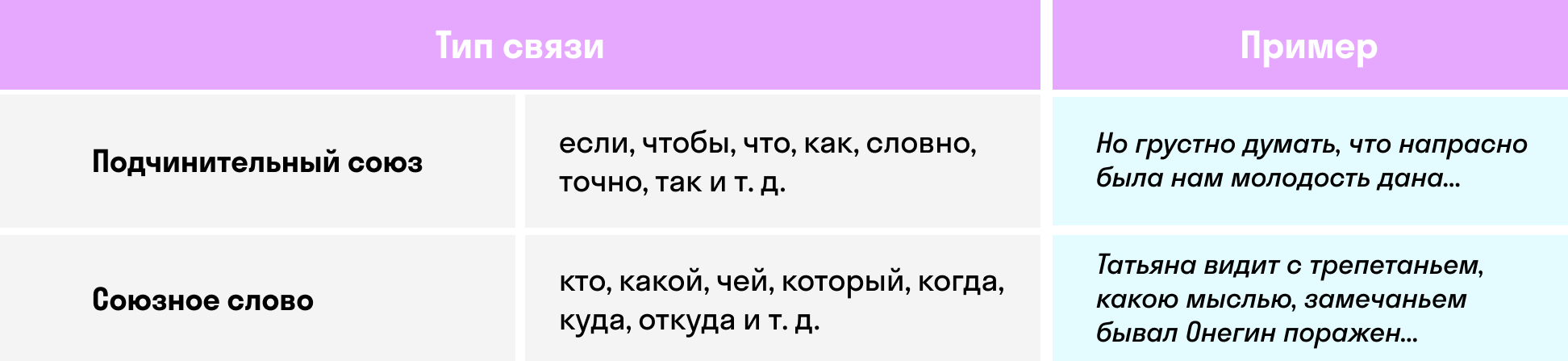

Как связаны части сложноподчиненных предложений

В сложноподчиненном предложении главная и придаточные части связаны между собой подчинительными союзами или союзными словами.

Значения сложноподчиненных предложений

В русском языке есть две группы придаточных предложений — именные и обстоятельственные. Они отличаются друг от друга по смыслу и характеру подчинительной связи с главным предложением. Рассмотрим каждую группу сложноподчиненных предложений на примерах.

Именные придаточные предложения

Эти предложения играют роль дополнений и определений по своему значению и связи с главным предложением. Их принято разделять на две подгруппы: определительные и изъяснительные.

Определительные придаточные предложения описывают существительное или местоимение в главном предложении. К ним можно задать вопрос «какой?»:

Хорош тот человек (какой?), который трудится над собой, а не других оценивает.

К главному предложению определительное придаточное присоединяется союзами и союзными словами который, какой, чей, кто, куда, будто и т. д.

Изъяснительные придаточные предложения поясняют глаголы и другие слова, которые означают речь, мысли и чувства. К таким придаточным можно задать вопросы косвенных падежей:

Отец завещал (что?), чтобы мы не забывали родину.

С главным предложением изъяснительное придаточное соединено подчинительной связью — союзами и союзными словами что, как, чтобы, где, откуда, зачем и т. д.

Обстоятельственные придаточные предложения

Эти предложения по подчинительной связи с главным и значению выполняют роль обстоятельств. Подгрупп придаточных здесь больше, чем в именных:

Источник

Способы присоединения придаточных предложений

Главная страница » Все видеоуроки » 9 класс » Особенности присоединения придаточных предложений к главному

Особенности присоединения придаточных предложений к главному

Придаточное предложение зависит от главного, к которому присоединяется при помощи союзов или союзных слов.

Придаточное предложение зависит от главного, к которому присоединяется при помощи союзов или союзных слов.

По смыслу придаточное предложение может относиться:

- ко всему главному предложению;

- к слову в главном предложении;

- к словосочетанию в главном предложении.

Один из приемов, который помогает выяснить, что поясняет придаточная часть – слово, словосочетание или все главное предложение,

— задать вопрос. Например,

[ Мне снова показалось ], ( что кто-то идет за мной по пятам от переулка к переулку ).

В этом примере главная часть

Мне снова показалось,

зависимая от нее придаточная часть

Что кто-то идет за мной по пятам от переулка к переулку. Поставим вопрос от главного предложения к зависимому:

-Показалось что?

-Что кто-то идет за мной по пятам от переулка к переулку.

Придаточная часть поясняет слово в главной – глагол показалось, от которого и поставили вопрос.

Построим схему предложения. В главной части укажем, какой частью речи выражено слово, от которого зависит придаточная.

[Костер разгорелся так ярко ], ( что его отблески освещали всех моих товарищей ).

В данном примере главная часть – Костер разгорелся так ярко. От нее зависит придаточная часть Что его отблески освещали всех моих товарищей. Задаем вопрос от главной части к зависимой:

в какой степени?

-Что его отблески освещали всех моих товарищей

Придаточная часть поясняет словосочетание в главной — так ярко.

Построим схему предложения. В главной части укажем, чем выражено словосочетание, от которого зависит придаточная. Это указательное слово и наречие.

[ ук. слово + нар. ], ( что ).

[Мышь ужасно не любила делать уборку] , ( так что помощь Дюймовочки оказалась очень кстати ).

В данном примере главная часть

Мышь ужасно не любила делать уборку,

— Так что помощь Дюймовочки оказалась кстати.

Задаем вопрос к придаточной части:

Мышь ужасно не любила делать уборку.

Что явилось следствием?

Так что помощь дюймовочки оказалась очень кстати. Придаточное предложение зависит от всего главного.

Построим схему предложения, покажем, что придаточная зависит от всей главной части.

Придаточное предложение зависит от главного.

По смыслу придаточное предложение может относИться:

- ко всему главному предложению;

- к слову в главном предложении;

- к словосочетанию в главном предложении.

Чтобы узнать, что поясняет придаточная часть – слово, словосочетание или все главное предлоежние, — надо задать вопрос.

Источник

Виды подчинений придаточных

В задании В6 часто нужно также определить вид подчинения придаточных предложений.

Существует три вида соподчинения придаточных предложений к главному: последовательное, однородное, параллельное.

При ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ подчинении первое придаточное относится к главному

(придаточное первой степени), второе — к этому придаточному (придаточное второй степени) и

1. «Люди, к сожалению, мало черпают из книг «о хороших манерах» потому, что в книгах

о хороших манерах редко объясняется, зачем нужны хорошие манеры» (По Д.С Лихачеву). К

главному предложению (оно первое) присоединяется первое придаточное причины, к нему, в

свою очередь, — придаточное изъяснительное.

2. «Когда человек настолько уязвлен, что не в силах проявить великодушие, в эти минуты

он особенно нуждается в сочувствии и поддержке» (Джордж Бернард Шоу). Во втором предложении к придаточному определительному присоединяется придаточное степени, главным предложением является третье.

При последовательном подчинении иногда союзы оказываются рядом, о пунктуации на

стыке союзов смотрите задание А25.

При ОДНОРОДНОМ подчинении придаточные относятся к одному общему для них

главному предложению и являются одинаковыми по значению — однородными, отвечают на

один и тот же вопрос и относятся к одному виду:

1. «Если человек не умеет понять другого, приписывая ему только злые намерения, и если

он вечно обижается на других, это человек, обедняющий свою жизнь и мешающий жить другим». (По Д.С. Лихачеву).

Как видим, два придаточных условия относятся к одному главному, оба придаточных отвечают на один вопрос: ПРИ КАКОМ УСЛОВИИ? Кстати, если бы не обособленное обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом, то запятая перед союзом И, соединяющим два

однородных придаточных, отсутствовала бы. Однородные придаточные могут иметь при себе сочинительные союзы, перед которыми запятые ставятся так же, как при однородных

2. «В своей книге «Письма О добром и прекрасном», предназначенной для детей, я пытаюсь объяснить, что следование путем добра естественно для человека и что он полезен и человеку, и всему обществу в целом» (По Д.С. Лихачеву).

Во втором предложении два придаточных изъяснительных являются однородными, отвечая на один и тот же вопрос, который мы задаем от одного слова в главном предложении (объяснить ЧТО?), их соединяет одиночный союз И, поэтому запятую перед ним не ставим. Так же

можно прокомментировать и предложение №3, приводимое ниже.

3. «Больше всего превосходим мы животных только одним: что говорим между собою и

что мы можем словами выражать свои чувства» (Цицерон).

4. «В своих письмах я не пытаюсь объяснить, что такое добро и почему добрый человек

внутренне красив . » (Д.С. Лихачев).

. В четвертом предложении мы видим, что при однородном подчинении (два придаточных

изъяснительных) могут быть использованы разные союзные слова: ЧТО и ПОЧЕМУ.

5. «Когда-то считалось неприличным показывать всем своим, что с вами произошло не-

счастье и у вас горе» (Д.С. Лихачев).

Источник