- Деколонизация — это что такое?

- Предпосылки

- Первая стадия

- Второй этап

- Заключительные стадии

- Последствия

- Специфика развития бывших колоний

- Влияние холодной войны

- Экономическая зависимость

- Демографический взрыв

- Импортозамещающая индустриализация

- Способы приобретения независимости колониями с примерами

- Индонезия

- Бирма

- Индия

- Вьетнам

- Ближний и Средний Восток

- Египет

- Ливия

- Африканский регион

- Интеграционно-освободительное движение в Африке

Деколонизация — это что такое?

Деколонизация – это предоставление независимости, абсолютного суверенитета колониям. Она могла проходить как вооруженным, так и мирным путем. Рассмотрим подробнее особенности процесса деколонизации .

Предпосылки

В качестве основных причин деколонизации можно назвать:

- Разгром во Второй мировой войне Германии, Японии, Италии.

- Ослабление контроля со стороны метрополий (в особенности Франции и Голландии) над колониями, усиление влияния и потенциала зависимых территорий.

- Начало массового (во многих странах вооруженного) национально-освободительного движения.

- Холодную войну.

Первая стадия

Она приходится на 1943-1956 гг. В этот период активно проходила деколонизация Азии и североафриканских территорий. Европейские государства отказываются от мандатов на управление Иорданией, Палестиной, Сирией и Ливаном. Была также решена судьба японских и итальянских подмандатных территорий и колоний.

В 1947 г. Англией была предоставлена независимость Индии, которую разделили на 2 страны: собственно, Индию и Пакистан. Двумя годами ранее суверенитет провозгласили Индонезия и Вьетнам. Этим странам пришлось отстаивать свою независимость с оружием в руках. В 1946 г. прекратился контроль над Филиппинами со стороны США. В 1953 г. Франция признала суверенитет Лаоса и Камбоджи. После того как провалилась франко-английская агрессия против Египта, Франция признала суверенитет Марокко и Туниса, а Британия – Судана.

На начальном этапе деколонизации метрополии стремились сохранить под контролем большую часть владений. Суверенитет был признан только за теми странами, удержание которых в зависимом состоянии стало больше невозможным. Но после 1956 г. Британия и 1958 г. Франция постепенно стали отказываться от подконтрольных территорий.

Второй этап

Он приходится на конец 50-60-х гг. прошлого века. В этот период деколонизация охватила преимущественно страны Африки.

От Британии стали независимыми в 1957 г. Гана и Малайзия, а в 1958-м – Гвинея. Переломным считается 1960 г. Его назвали даже «годом Африки». В 1960 г. получили независимость 17 государств, в числе которых Того, Сомали, Габон, Чад, Нигерия, Сомали и др.

В течение последующих лет суверенитет получили страны на Востоке Африки. Среди них, например, Гамбия, Занзибар, Уганда и пр. В результате к середине 60-х гг. большинство стран Африки прошли деколонизацию. Это существенно изменило геополитическую обстановку в мире.

Заключительные стадии

В 70-е годы началась деколонизация Латинской Америки . Первой после продолжительного противостояния суверенитет получила Гвинея-Бисау. Это произошло в 1973 г.

В Португалии многие страны получили независимость в результате «революции гвоздик». Ангола, Принсипи, Сан-Томе – страны, которых в первую очередь коснулась деколонизация. Эту стадию, однако, нельзя назвать последней – был и еще один, четвертый этап. Он приходится на 80-90 гг. прошлого столетия.

На последней стадии независимость получили последние остатки колониальных империй. Среди стран, ставших суверенными, были Зимбабве, Белиза, Намибия. При этом Китай восстановил суверенитет над Макао и Гонконгом.

Последствия

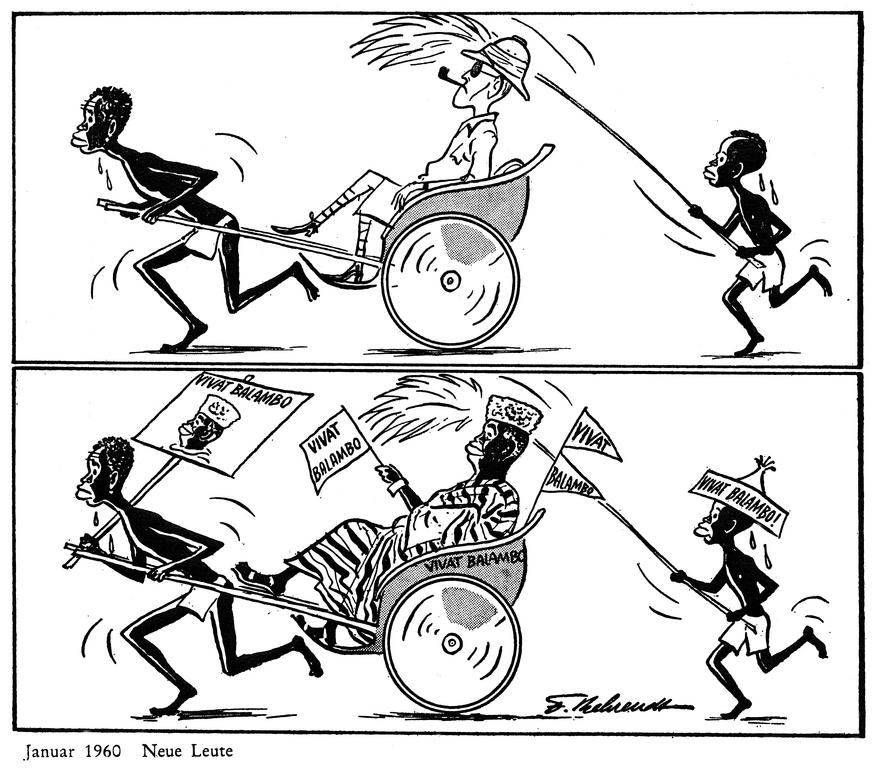

Главный результат деколонизации – это политическая независимость. Между тем, став суверенными, новые страны не стали экономически самостоятельными. Ключевой проблемой бывших колоний стала отсталость в развитии. Справиться с ней большинство государств не в силах. Привычными явлениями стали территориальные и этнические проблемы, эпидемии, голод, войны, финансовые долги.

Специфика развития бывших колоний

В годы Второй мировой метрополии существенно ослабли, а потенциал их колоний, наоборот, значительно увеличился. Это способствовало расширению национально-освободительного движения во всем мире.

На фоне стремительного развития СССР и США роль европейских стран потеряла свое значение. Соответственно, сформировались условия для уничтожения колониальной системы.

Самыми первыми провозгласили свою независимость крупнейшие подконтрольные территории – Индонезия, Пакистан, Индия. Метрополии, разумеется, стремились сохранить власть любыми средствами. Однако неизбежность краха колониальной системы стала очевидной после завершения войны Британии и Франции с Египтом.

Точку в эпохе французского колониализма поставил Шарль де Голль. Англия последовала примеру союзника и предоставила независимость своим подконтрольным государствам.

Влияние холодной войны

События того периода обеспечили благоприятные условия для падения колониализма. Зависимые государства маневрировали между крупными странами, не желая без оглядки следовать за сверхдержавами. Жажда независимости – важнейший фактор, способствовавший ослаблению биполярной мировой системы и, следовательно, окончанию холодной войны.

Экономическая зависимость

Несмотря на признание за бывшими колониями политического суверенитета, метрополии продолжали устанавливать цены на продовольствие и сырье. Такая ситуация стала следствием экономической отсталости.

Азиатские, латиноамериканские, африканские страны продолжали оставаться сырьевыми придатками. Они зависели от поставок оборудования, внешних инвестиций. Экономическая отсталость подкреплялась и преобладанием традиционного образа жизни, неграмотностью большинства людей, неразвитостью коммуникаций.

Демографический взрыв

Он усилил проблему экономической отсталости. Демографический взрыв пришелся на момент, когда трансформация традиционных общественно-экономических институтов только началась. Аграрное перенаселение в некоторых регионах повлекло настоящую катастрофу. Вследствие использования всей свободной земли, пригодной для сельскохозяйственной деятельности, вырубки леса, истощения пресных водоемов возникла проблема урбанизации.

В период с 1950 по 1980 гг. более 300 млн. сельских жителей перебрались в города или в районы, которые окружают крупные мегаполисы. Высокий темп прироста населения углубил проблему экономической отсталости. В некоторых странах доход на душу населения стал меньше, чем это было в колониальный период.

Вследствие высокой рождаемости более половины населения государств стали составлять дети до 15 лет. Для решения проблемы отсталости необходимо было повысить уровень грамотности людей. Но при таком огромном количестве подростков на образование нужно было выделять большой объем средств. Еще одним негативным последствием высокой рождаемости стала безработица. Она формирует предпосылки для сохранения заработка на низком уровне и не стимулирует развитие инноваций, замедляет технический прогресс.

Демографический взрыв, политика правительств, направленная на модернизацию общества — все это привело к разрушению традиционного уклада жизни. Новые отношения накладывались на старые. Экономическая система стала многоукладной. Большая часть людей оказалась в своего рода переходном состоянии. Все это привело к социально-экономической нестабильности в обществе. Начались революции, перевороты, мятежи, межгосударственные конфликты, гражданские войны.

Импортозамещающая индустриализация

Для многих стран она была неосуществима ввиду небольшого внутреннего потребления. Порядка 40 % стран располагаются менее чем на 100 тыс. кв. км и имеют численность населения менее 3 млн.

Повсеместная индустриализация привела к финансовой задолженности стран. Бремя ее погашения перекладывалось на население.

Источник

Способы приобретения независимости колониями с примерами

Вторая мировая война, оказавшая большое влияние на все стороны жизни, способствовала дальнейшему развитию борьбы народов колониальных и зависимых стран за свое освобождение. Победа демократических сил над фашизмом, главную роль в которой сыграл СССР, плодотворно повлияла на развертывание национально-освободительного движения в Азии, Африке и Латинской Америке. После второй мировой войны наступила новая эра в борьбе народов за освобождение. Колониальная система начала распадаться.

Индонезия

Источник

10 ноября 1945 г. в Индонезии началась вооруженная борьба против колониализма, за свободу и независимость республики. До полной ее победы прошел не один год. Борьба шла не только на островах, но и в ООН, на международных конференциях. Лишь 10 августа 1954 г. голландско-индонезийский союз был расторгнут. В мае 1956 г. президент Сукарно подписал Закон о его упраздне нии, который был принят парламентом.

Бирма

Британские бронетранспортеры Universal Carrier на марше по дороге в Бирме. |

| Нго Динь Зьем (1901, Куангбинь — 1963, Сайгон) — первый президент Республики Вьетнам (1955—1963, Южный Вьетнам). Убит (застрелен) в результате военного переворота, организованного Зыонг Ван Минем. https://ru.wikipedia.org/wiki/Нго_Динь_Зьем |  | Чан Кайши (31 октября 1887 — 5 апреля 1975) — военный и политический деятель Китая, возглавивший Гоминьдан в 1925 г. после смерти Сунь Ятсена; президент Китайской Республики, маршал и генералиссимус. https://ru.wikipedia.org/wiki/Чан_Кайши |

После успехов Народно-освободительной армии Китая чанкай шисты покинули Вьетнам, а вскоре вообще перебрались на Тай вань. Французы же продолжали борьбу, несмотря на то, что со противление вьетнамского народа усиливалось, а мировая про грессивная общественность все решительнее требовала их ухода из Вьетнама. После поражения французских войск и падения опорно го пункта Дьен Бьен Фу вновь сформированное правительство Франции в мае 1954 г. пошло на прекращение войны во Вьетнаме, которую окрестили « грязной войной ». 20 июля 1954 г. было подпи сано перемирие в Индокитае, а на следующий день на проходя щем в Женеве совещании министров иностранных дел СССР, США, Великобритании, КНР, Франции и других заинтересован ных государств была подписана заключительная декларация, ко торая предусматривала проведение свободных выборов во Вьетна ме, Лаосе и Камбодже. Во Вьетнаме была установлена временная демаркационная линия чуть южнее 17-й параллели.

Характерно, что заключительную декларацию в Женеве не подписали только США, которые решили помешать свободному развитию Вьетнама и прийти на смену Франции.

Еще в марте 1950 г. Совет национальной безопасности США вынес решение об экономической и военной помощи француз ским колониальным войскам, которую позднее одобрил прези дент Г. Трумэн. В целях усиления своего влияния в Юго-Восточной Азии и недопущения создания самостоятельных демократических режимов в странах региона США добились в сентябре 1954 г. в Маниле заключения пакта о создании военной Организации дого вора Юго-Восточной Азии (СЕАТО). Членами этой организации стали США, Англия, Франция, Австралия, Новая Зеландия, Па кистан, Таиланд и Филиппины.

С помощью и под прикрытием СЕАТО США перешли к актив ным действиям. Начали они с создания « сильного южного Вьет нама », через который планировалось нанести удар по ДРВ, а за тем подчинить своему влиянию весь Индокитай. Для этого в октяб ре 1955 г. Южный Вьетнам был провозглашен Республикой во главе с зависящим от США президентом Нго Динь Дьемом. Началась интервенция США во Вьетнаме, которая продолжалась до 1973 г. Несмотря на неравенство сил в войне с США, имеющими огром ный военно-промышленный и экономический потенциал, малень кая страна Вьетнам с 30-миллионным населением, истерзанная войной с японцами, французами и, наконец, США, смогла не только выстоять, но и добиться победы благодаря героической борьбе своего народа, постоянной поддержке на международной арене и помощи всем необходимым со стороны СССР и других социалистических стран.

В течение многих лет США пытались сломить сопротивление вьетнамского народа. Для этого весной 1970 г. вместе с сайгонски-ми войсками американские воинские подразделения вторглись в Камбоджу, а оттуда в начале 1971 г. – в Лаос. Но Вашингтону так и не удалось привести задуманные планы в исполнение. Американской дипломатии пришлось вести поиск путей к прекращению войны и установлению мира. Переговоры были нелегкими и длительными. Только 27 января 1973 г. было подписано соглашение о прекращении войны. Так после почти 30-летней войны Вьетнам стал свободной и независимой демократической республикой.

Ближний и Средний Восток

Не менее острой, хотя и не столь продолжительной, была ан тиколониальная борьба народов Ближнего и Среднего Востока. Сирия и Ливан, Египет и Ирак, Йемен и Иордания добились не зависимости. Упорную борьбу пришлось вести палестинскому на роду. Дело в том, что в 1947 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН существовавшее государство Палестина было разделено на два государства: арабское – Палестину и еврейское – Израиль. Город Иерусалим подлежал интернационализации. С тех пор постоянно возникают конфликты то с одной, то с другой стороны. Сразу после решения Генеральной Ассамблеи руководители Израиля, стремясь присоединить всю территорию Палестины, начали войну против арабов. Палестинцам удалось вернуть часть захваченной Израилем территории. Однако создать свободное независимое государство Палестина до сих пор не удалось.

Египет

В 1952 г. в Египте группа молодых патриотически-настроенных военных, входивших в организацию « Свободные офицеры » во главе с Г. А. Насером, совершила при поддержке армии переворот и взяла власть в свои руки. Спустя три дня король Фарук подписал акт об отречении и навсегда покинул страну. Становление и ук репление новой власти проходило в сложных условиях, в постоян ном противоборстве с Англией, войска которой находились в зоне Суэцкого канала. Последний английский солдат покинул Египет только 13 июня 1956 г.

Ливия

В 50-е годы добились независимости Ливия (январь 1952 г.), Судан (январь 1956 г.), Тунис (март 1956 г.), Марокко (март 1956 г.). После июньской революции 1958 г. независимым свободным госу дарством стал Ирак.

Так к концу 50-х годов свободу и независимость получили стра ны Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки.

Африканский регион

Национально-освободительное движение охватило весь афри канский континент. В марте 1957 г. бывшая английская колония Золотой Берег стала первой независимой страной Тропической Африки, пройдя трудный и долгий путь борьбы. С целью удержать Золотой Берег в своем подчинении англичане долго лавировали, в конце концов им пришлось утвердить новое политическое устрой ство страны. В феврале 1951 г. на выборах в Законодательное собра ние полную победу одержала руководимая Кваме Нкрума Народ ная партия, и ее лидер Кваме Нкрума стал премьер-министром. Но колониальный режим оставался до 6 марта 1957 г., когда Анг лия все-таки предоставила стране статус доминиона и Золотой Берег стал независимым государством Гана.

Борьбу за независимость вели колонии, входившие во Фран цузскую Западную Африку и Французскую Экваториальную Аф рику. Крушение колониальной системы в Экваториальной Африке привело к появлению новых независимых государств.

В одной из стран Экваториальной Африки, Гвинее, французс кое правительство пошло на проведение референдума в расчете на то, что этим сможет удержать ее в лоне колониальной зависимос ти. На референдум был вынесен вопрос о новой конституции. Фран цузские власти заявили, что если население ее отвергнет, то стра не будет предоставлена независимость. 97% населения высказалось против конституции. В результате Гвинея 2 октября 1958 г. стала независимой суверенной республикой.

Следующими странами, получившими независимость, стали Того и Камерун. После выборов 1958 г. в Того пришло к власти правительство, которое потребовало освобождения от колониаль ного господства. Проходившая в феврале 1959 г. чрезвычайная сес сия Генеральной Ассамблеи ООН высказалась за предоставление Того независимости, и страна получила ее 27 апреля 1960 г. 25 де кабря 1959 г. свободным стал и Камерун. Все это привело к распаду французского сообщества. Сенегал, Верхняя Вольта и Дагомея и Судан объединились в Федерацию Мали и потребовали предостав ления независимости. Французское правительство путем давления заставило Дагомею и Верхнюю Вольту выйти из Федерации. Тем не менее после длительных переговоров, проходивших в Париже, Франции пришлось в июне 1960 г. подписать соглашение о предо ставлении независимости Мальгашской Республике (Мадагаска ру) и Федерации Мали.

В том же 1960 г. независимыми стали еще 17 африканских стран. Среди них Республика Чад, Центрально-Африканская Республи ка, Конго (Браззавиль), Габон, Дагомейская Республика, Респуб лика Нигер, Республика Верхняя Вольта и Республика Берег Сло новой Кости (Кот д’Ивуар). Этот год вошел в мировую историю как год Африки.

Интеграционно-освободительное движение в Африке

В 60-е годы освободились также страны Восточной и Централь ной Африки. В их числе бывшие британские владения К ения, Уган да, Занзибар, Нъясаленд, Северная Родезия . А вот получение не зависимости странами Южной Африки задержалось. Это было не случайно. Юг – самый богатый регион африканского континента. Здесь расположены большие запасы золота, платины, алмазов, урана и других минеральных богатств, которые колонизаторам не хотелось упускать из своих рук. Ангола , например, добилась независимости только в 1975 г.

После получения самостоятельности во многих странах Афри ки было неспокойно. Колониальные власти не могли смириться с потерей богатых колоний. Упорная борьба проходила в Конго. Граж данская война развернулась в Анголе . Время от времени вспыхива ли конфликты, перераставшие в вооруженную борьбу, в других странах, в том числе в Сьерра-Леоне . Не раз происходили военные столкновения между Эфиопией и Сомали.

Одной из главных задач для африканских стран стало объеди нение сил. Только совместно африканские страны могли успешно развиваться и двигаться вперед. В 1963 г. после долгих переговоров на конференции глав государств и правительств независимых аф риканских государств была создана Организация африканского единства (ОАЕ) , которая объединила 50 стран континента. В ее за дачи входит развитие политического и экономического сотрудни чества африканских стран, укрепление их влияния в мире, защита их территориальной целостности, координация и объединение действий на международной арене.

Борьба за освобождение от колониальной зависимости проис ходила и в Латинской Америке . В 50-е годы кубинские патриоты выступили против американского ставленника Батисты. После дол гой борьбы в первый день нового 1959 г. повстанцы во главе с Фиделем Кастро вступили в Гавану. С подчинением страны Амери ке было покончено.

|