Лист сирени —

Вопросы : способ прикрепления листа к стеблю, вид Жилкования и вид листка

Буду благодарна 0)!

Ответ оставил Гуру

Лист сирени — лист простой, черешковый, по краю листа — цельный, листорасположение — супротивное, жилкование листа — сетчатое.

Если тебя не устраивает ответ или его нет, то попробуй воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету Биология.

А. Выберите один правильный ответ

1. Главный признак живого организма:

а) изменение формы,

б) изменение размера,

в) обмен веществ,

г) пассивное передвижение

А 2. Все живые организмы в отличие от неживых:

а) размножаются, растут, развиваются,

б) существуют независимо от среды,

в) изменяют форму,

г) изменяются под воздействием среды.

А 3. В предложенном перечне найди название систематической категории:

а) вид,

б) собака,

в) роза,

г) человек.

А 4. Группа особей, скрещивающихся между собой и дающих плодовитое потомство – это:

а) вид,

б) род,

в) тип,

г) отряд

А 5. Главная задача систематики – это изучение:

а) этапов эволюции,

б) отношений организмов и окружающей среды,

в) приспособленности организмов к условиям обитания,

г) рганизмов и объединение их в группы на основе родства.

Вариант 2

Б 1. Вирусы обладают такими признаками живого, как

1) питание

2) рост

3) обмен веществ

4) наследственность.

Б 2. Преемственность поколений обеспечивается за счет

1) развития

2) роста

3) размножения

4) обмена веществ.

Б 3. Удвоение ДНК происходит на уровне организации жизни

1) клеточном

2) молекулярном

3)органо-тканевом

4) организменном

Б 4. Круговорот воды в природе наблюдается на уровне организации жизни

1) популяционно-видовом

2) биосферном

3) экосистемном

4) организменном.

Б 5. Цветение черемухи обыкновенной наблюдается на уровне организации жизни

1) клеточном

2) молекулярном

3)органо-тканевом

4) организменном

Б 6. Деление ядра – это пример проявления жизни на уровне

1) клеточном

2) молекулярном

3)органо-тканевом

4) организменном..

Б 7. Динамика численности уссурийского тигра – это пример на уровне

1) популяционно-видовом

2) биосферном

3) экосистемном

4) организменном.

Б 8. На каком уровне организации живого происходят генные мутации?

1) организменном

2) клеточном

3) видовом

4) молекулярном

Б 9. Способность организма отвечать на воздействия окружающей среды называют:

1) воспроизведением

2) эволюцией

3) раздражимостью

4) нормой реакции

Б 10. Живое от неживого отличается способностью

1) изменять свойства объекта под воздействием среды

2) участвовать в круговороте веществ

3) воспроизводить себе подобных

4) изменять размеры объекта под воздействием среды

Б 11. Клеточное строение — важный признак живого — характерен для

1) бактериофагов

2) вирусов

3) кристаллов

4) бактерий.

Б 12. Для изучения строения клетки необходимо:

1) рассмотреть под микроскопом орган растения, например, лист;

2) приготовить тонкий срез какого либо растения и рассмотреть его под микроскопом;

3) выделить из органа одну клетку и рассмотреть ее под микроскопом;

4) поставить опыт по изучению значения света в жизни растения и наблюдать за ним

Источник

Способы прикрепления листа сирени

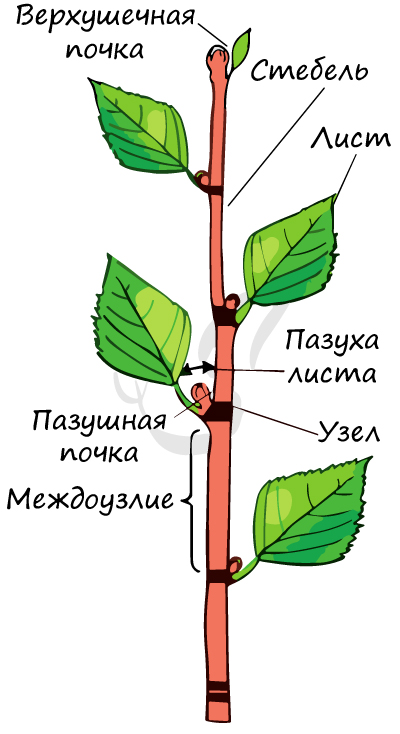

Лист — вегетативный орган растения, располагающийся на побеге. Место расположения листа на побеге называется узел. Узел (лат. nodus) — участок побега (стебля) растения, от которого отходят боковые органы (ветви, листья, почки, придаточные корни и другие.)

Строение и функции листа

Основная ткань пластинки листа — мезофилл. Выделяют столбчатый и губчатый мезофилл, функции которых различны.

Благодаря наличию хлоропластов в клетках столбчатой ткани мякоти листа происходит процесс фотосинтеза, в результате которого образуется большое количество органических веществ, доставляемых флоэмой в разные части растения. Вообразите следующую информацию в виде 3D-модели: проводящая система листа является продолжением проводящей системы стебля, в месте узла происходит отхождение сосудисто-волокнистого пучка в направлении листа.

В губчатой ткани листа расположены межклетники, вход в которые открывают устьица. Здесь происходит газообмен между организмом растения и внешней средой, заключающийся в процессах дыхания и фотосинтеза. Крайне важно разделить два понятия: фотосинтез и дыхание.

Не удивляйтесь тому, что растения поглощают кислород в процессе дыхания. Все живые клетки аэробных организмов находятся в процессе дыхания постоянно, днем и ночью. Запомните, что дыхание это поглощение кислорода и выделение углекислого газа. В ходе светозависимой фазы фотосинтеза напротив, кислород выделяется как ненужный побочный продукт, а углекислый газ поглощается клетками.

Осуществляется через устьица в эпидермисе (кожице).

Самые первые листья растения — зародышевые листья (семядоли или семенодоли), которые развиваются у зародыша ещё в семени. В дальнейшем листья формируются из примордиев — нерасчленённых зачатков листьев в виде бугорков или валиков на конусе нарастания побега.

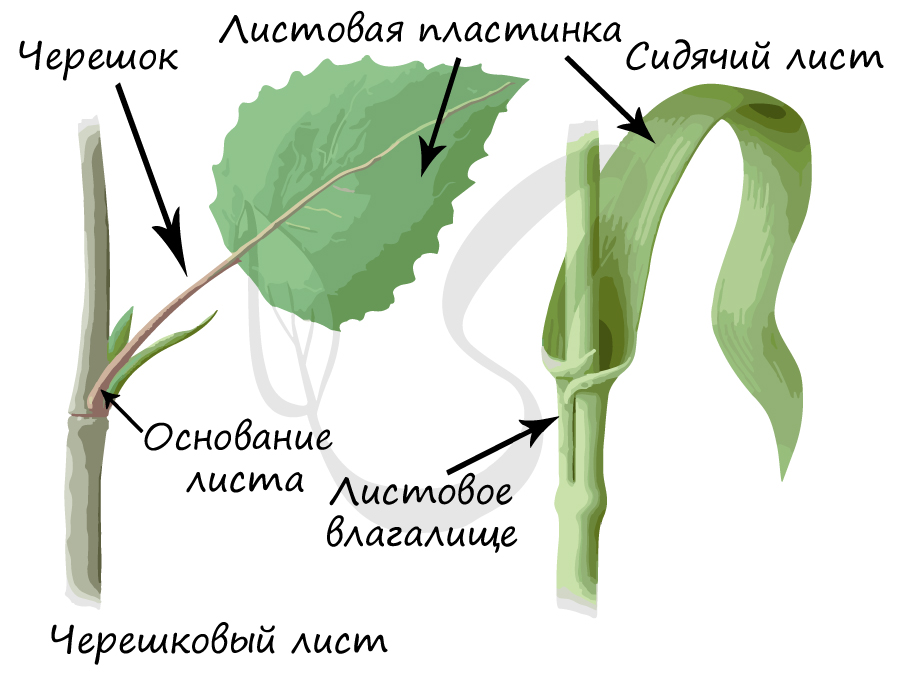

Основные части листа

Это расширенная нижняя часть листа. У некоторых растений оно, разрастаясь, преобразуется в незамкнутую или замкнутую трубку, которую называют листовое влагалище.

Выполняет главные функции листа — газообмен и фотосинтез, в основании пластинка сужается и переходит в стеблевидный черешок.

Это тонкая стеблевидная часть листа, идущая от листовой пластинки к узлу побега.

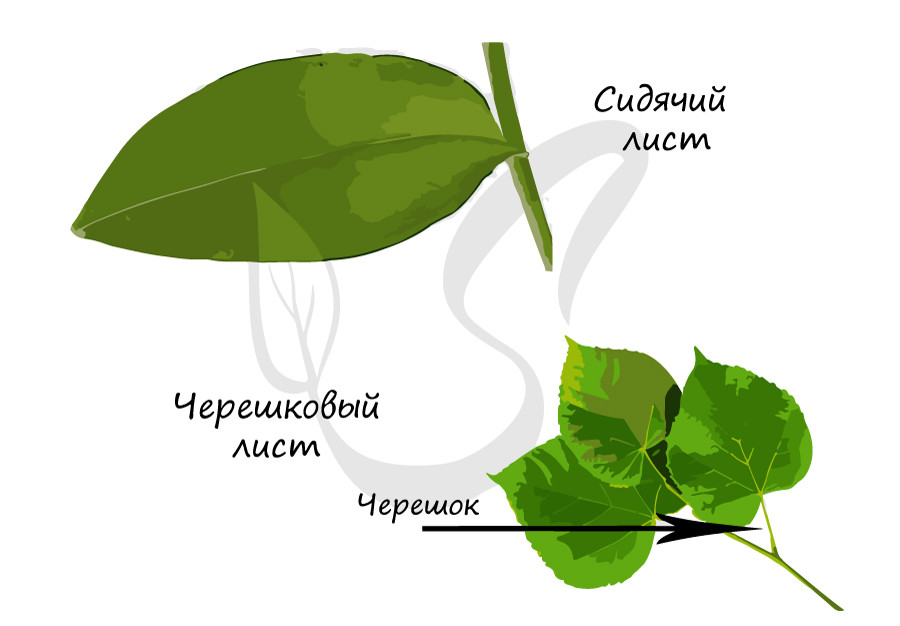

Меняя свою форму, черешок смещает листовую пластинку. Таким образом, основная функция черешка — обеспечить как можно большую освещенность листовой пластинки, вынести листья к свету. Именно так и создается листовая мозаика — расположение листьев на растении, при котором они не затеняют друг друга. Листья с черешками называются черешковыми, без черешка — сидячими.

Выросты листообразной формы, расположенные у основания листа. Они могут срастаться со стеблем или быть свободно расположенными. У многих растений прилистники отсутствуют в принципе, или образуются, но рано отмирают.

Лист называют полным, если в составе его элементов имеется пластинка, основание, прилистники и черешок. Полные листья характерны для многих широко известных растений: рябина, дуб, черемуха, роза.

Лист называют неполным, если у него отсутствует черешок (сидячий лист), прилистники или пластинка. Сидячие листы, лишенные прилистников, имеют лен, гвоздика, алоэ. Отсутствуют прилистники также на листьях картофеля, сирени, капусты. В редких случаях лист может не иметь листовой пластинки, тогда ее функции перенимают черешок — у акации, прилистники — у чины безлисточковой.

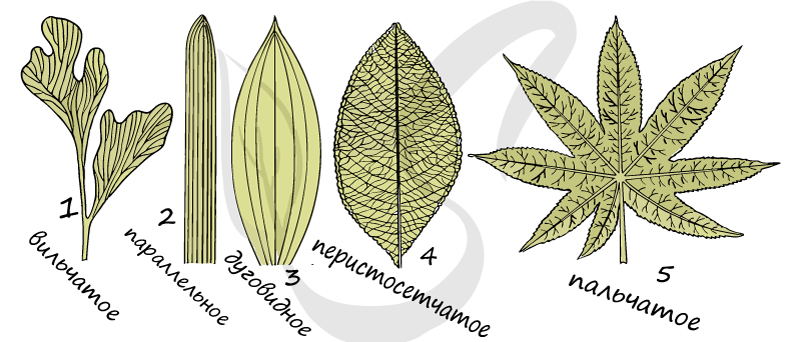

Жилкование листьев

Это обозначение системы жилок с проводящими пучками в листовой пластинке. Жилкование листьев бывает:

- Вильчатое (дихотомическое) жилкование

Встречается у многих папоротниковидных растений и примитивных семенных, при вильчатом жилковании жилки делятся дихотомически (одна жилка разделяется на две жилки).

При таком типе жилкования крупные жилки проходят вдоль листовой пластинки параллельно друг другу. Характерно для злаковых растений.

Отличается наличием крупных жилок, которые подобно дуге изогнуты вдоль листовой пластинки. Характерно для однодольных.

Перистое (перисто-сетчатое) жилкование

Для этого типа характерна выраженная центральная (главная) жилка, от которой в стороны отходят более тонкие боковые ветви. Имеется у дуба черешчатого, черемухи обыкновенной.

Пальчатое (пальчато-сетчатое жилкование)

Такой тип жилкования отличается наличием нескольких примерно одинаковых по размеру крупных жилок, расходящихся веером по пластинке, при этом сходящихся в одной точке у ее основания. Имеется у манжетки обыкновенной, клена платановидного.

Форма листа

Листья подразделяются на простые и сложные. Лист называют сложным, если несколько листовых пластинок, прикрепленных собственными короткими черешочками, располагаются на одном общем черешке (рахисе). Каждую листовую пластинку сложного листа называют листочком или пластиночкой. Сложные листья (названия которых говорят сами за себя) бывают:

- Однолисточковые — у мандарина, лимона.

- Тройчатосложные — у земляники, клевера.

- Пальчатосложные, состоящие из множества листовых пластинок, у люпина, каштана конского.

Необходимо особо отметить, что есть сложные листья, у которых листочки расположены по всей длине рахиса — пункты 4 и 5.

Простым листом называется лист, состоящий из одной листовой пластинки. Простые листья подразделяются на несколько типов, в зависимости от структуры листовой пластинки. Простые листья могут быть:

- С цельной листовой пластинкой — сирень, береза, тополь, яблоня.

- С рассеченной (расчлененной) листовой пластинкой. Каждую отдельную часть простой пластинки называют сегментом. Здесь также имеется еще одно деление, по степени расчлененности листовых пластинок различают:

- Пальчтолопастную (перилопастную) — в случае если расчленение не превышает 1/3 всей поверхности листовой пластинки.

- Перистолопастную (перистораздельную) — расчленение не превышает половины (до 1/2) листовой пластинки.

- Пальчаторассеченную (перисторассеченную) — расчленение достигает главной жилки листа или основания листовой пластинки.

Листорасположение

Представляет собой порядок расположения листьев на стебле. Выделяют следующие типы листорасположения:

- Очередное — от узла отходит только один лист. Имеется у березы, липы, дуба.

- Супротивное — на узле располагаются два листа, супротив (напротив) друг друга. Встречается у бузины, клена, калины.

- Мутовчатое — на узле стебля 3 и более листьев. Есть у вороньего глаза, ветренницы, элодеи.

Видоизменения листьев

Это интереснейшие приспособления, которые возникли в процессе приспособления растений к различным средам обитания. Они выполняют дополнительные функции, но главная их задача — это адаптация растения к условия среды.

Не все растения питаются автотрофно, для некоторых из них свойственен гетеротрофный тип питания. Известный пример росянка капская — насекомоядное растение. Ее лист покрыт липкой вязкой массой, которая выделяется волосками листа. Если насекомое садится на лист, то приклеивается к нему, волоски начинают сворачиваться, и насекомое оказывается в образовавшейся полости. После чего начинается выделение ферментов в полость и переваривание насекомого.

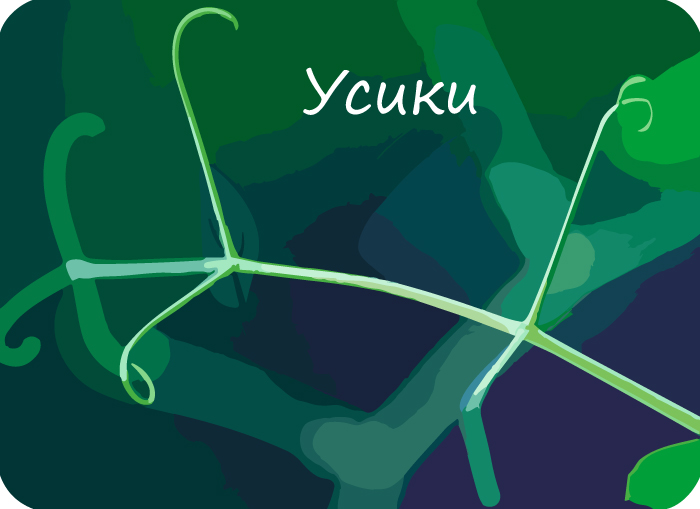

Образования, которые выполняют опорную функцию. Цепляясь усиками за опору, растение занимает в пространстве вертикальное положение, растут вверх. Имеются у чины, гороха.

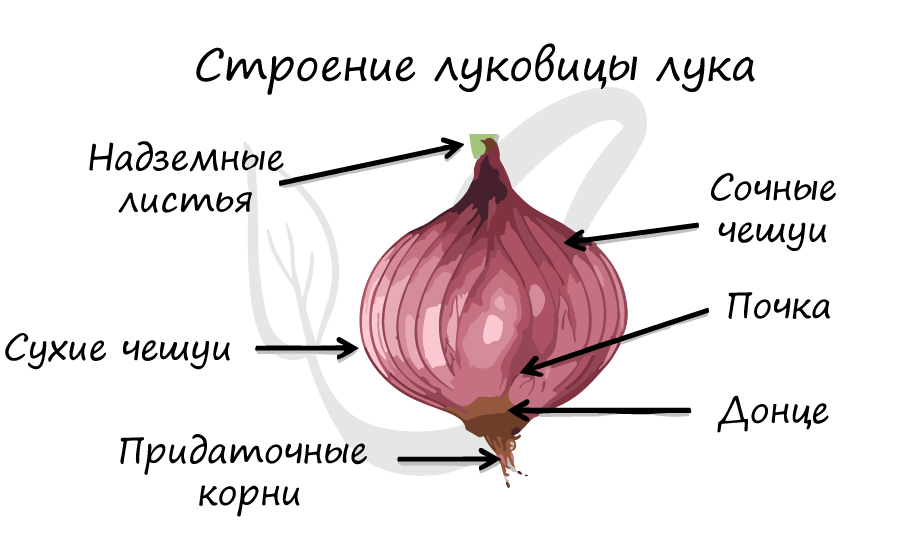

Выполняют различные функции. К примеру, чешуи почки защищают ее от механических повреждений, а листья у лука в луковице превращены в сочные чешуи, которые запасают питательные вещества.

Ограждают растение от поедания его животными. Подобную защитную функцию выполняют колючки барбариса, кактуса.

Эти видоизменения листьев не утратили свою основную функцию, и приобрели дополнительную — запасание воды. Особенно актуальна эта функция для растений суккулентов, произрастающих в местах с засушливым климатом — алоэ, молодил, очиток.

Хвоя — это видоизмененные листья голосеменных (хвойных) растений. Таким листьям, в отличие от неизмененных, нужно меньше питательных веществ и воды. Они способны противостоять холоду и засухе, при этом выполняя свою основную роль — обеспечение процесса фотосинтеза.

Вечнозелеными растениями является подавляющее большинство голосеменных, которые сохраняют хвою в течение 12 месяцев, не сбрасывая ее перед зимой. У отдельных видов, сосны долговечной, хвоя сохраняется до 45 лет.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Проект «Лист — многофункциональный орган»

МКОУ «Высоковская СШ»

ученик 6 класса

РРуководитель – Мисеева Т.И., учитель биологии

Особенности внешнего строения листа.

Способы прикрепления листа к стеблю.

Типы листьев- простые и сложные.

Связь между особенностями внешнего и внутреннего строения листа и его функциями.

В шестом классе мы начали изучать раздел биологии – ботанику — науку о растениях. На каждом уроке мы получаем новую информацию об этих удивительных организмах. Мы узнали, что растения являются основными поставщиками кислорода для всех живущих на Земле, они вносят в жизнь человека красоту и гармонию, люди не перестают восхищаться ими. Растения являются источником пищи для всех гетеротрофов – человека, животных. Люди используют в пищу зелёные части растений, фрукты, овощи, ягоды, семена. Удивительно творение природы – лист. Благодаря ему растение дышит, испаряет воду и образует органические вещества из воды и углекислого газа. Хотя основные функции листьев у всех растений одинаковы, вид их чрезвычайно разнообразен.

Мне хотелось бы лучше узнать лист, как часть растения .

Поэтому цель моей работы — выяснить связь между функциями листа и особенностями строения листа.

Проблема : выяснить существует ли связь между функциями органа и его строением.

Выяснить какие функции выполняет лист;

Определить особенности внешнего строения листа;

Определить особенности внутреннего строения листа;

Установить связь между особенностями внешнего и внутреннего строения листа и его функциями.

1. Функции листа

Лист представляет собой внешний орган растения , который выполняет такие важные функции, как фотосинтез, дыхание, транспирацию (испарение) и гуттацию (выделение воды в виде капель). Возможно вегетативное размножение растений посредством листьев. Кроме вышеперечисленных функций, листья некоторых растений способны запасать воду и органические вещества. А видоизмененные листья отдельных видов растений (усики, колючки, ловчие аппараты насекомых) выполняют еще ряд важных функций, благодаря чему растение приспосабливается к неблагоприятным условиям окружающей среды.

Основные физиологические процессы, протекающие в зеленой мякоти листа (мезофилле) – это фотосинтез и дыхание . Суть фотосинтеза заключается в том, что происходит усвоение углекислого газа и воды растениями из внешней среды и преобразование их в органические вещества под воздействием фотосинтетического пигмента (хлорофилла) с помощью поглощенной энергии света. Растения, точнее их листья, можно представить как фабрику, которая с помощью энергии Солнца производит большую часть органических веществ на нашей планете. Воду для осуществления фотосинтеза растения получают из грунта, а углекислый газ – из воздуха. Углерод углекислого газа – это основа для образования молекул органических веществ. Во время фотосинтеза растения, разлагая воду, выделяют из нее кислород. Таким образом, атмосфера Земли обогащается кислородом, благодаря жизнедеятельности растений . Интенсивность протекания процесса фотосинтеза в листьях растений зависит от температуры окружающей среды, освещенности, концентрации углекислого газа, поступления воды к листьям растения.

Кроме фотосинтеза, в клетках листьев происходит дыхание — процесс, обратный фотосинтезу. При дыхании органические вещества окисляются с освобождением связанной в них энергии, которая необходима растениям для обеспечения их жизнедеятельности. Процесс дыхания обусловлен всасыванием кислорода и выделением в атмосферу углекислого газа. Но интенсивность фотосинтеза в листьях превышает интенсивность дыхания, поэтому значительно большее количестве кислорода выделяется в атмосферу, чем поглощается при дыхании. В процессе дыхания также синтезируются соединения, которые используются для образования углеводов, белков и других веществ, имеющих для растения большое значение. Скорость протекания процессов дыхания зависит от влияния определенных факторов внешней среды, к примеру, температуры, содержания углекислого газа в воздухе. Наиболее активно дыхание происходит в растущих участках растения. Это легко объяснить тем, что молодым клеткам требуется много энергии для роста.

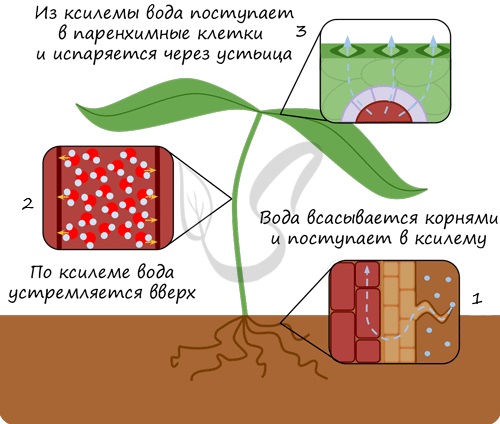

В листьях растений осуществляется испарение воды (транспирация) и выделение воды в виде капель (гуттация). Вода – это основная внутриклеточная среда, где происходят все жизненные процессы растения. Из всего количества воды, которое проходит через тело растения, только 0,2% им усваивается. Остальная часть воды также имеет важное значение для жизнедеятельности растения. Выведение водяного пара через устьица и чечевички называется испарением воды или транспирацией. В случае если корневая система поглощает больше воды, чем листья могут вывести ее путем испарения, наблюдается выведение капель жидкой воды через листья. Этот процесс называется гуттацией. Вода испаряется через все участки тела растения, но интенсивнее – через листья. Скорость испарения регулируется устьицами. Благодаря транспирации, создается непрерывное движение воды, что облегчает передвижение растворенных в воде минеральных солей внутри растения. Также испарение понижает температуру листьев, что спасает растение от перегревания. На интенсивность транспирации и гуттации влияют влажность, наличие ветра и температура воздуха.

Посредством листьев возможно осуществление вегетативного размножения растения, позволяющее сохранить у потомства биологические свойства и признаки материнского растения, к примеру, пирамидальность, окраску цветка, разрезолистность, т.д. Многие комнатные растения выращивают из частей листа. Это обычный способ размножения глоксинии, сенполии, некоторых видов бегонии, мелколистной пеперомии. Листья этих растений очень короткие, и формируется розетка из них. Стебли этих растений нарезать не представляется возможным, а листовыми черенками их легко размножить. Чистые сорта растений, обладающие ценными качествами (запах, махровость, цвет, т.п.), можно сохранить исключительно при вегетативном размножении листьями.

Листья некоторых растений видоизменены, благодаря чему выполняют некоторые другие функции, не характерные для типичных листьев покрытосеменных растений. Так, листья, трансформированные в колючки, уменьшают испарение воды и выполняют защитную функцию. Листья, превратившиеся в усики, обеспечивают растениям (гороху, чине) усиление опорной функции стебля. У алоэ сочные крупные листья превратились в депо воды и питательных веществ.

2. Особенности внешнего строения листа

Листья растений весьма по внутреннему строению, однако почти всегда в них можно различить листовую пластинку, черешок и основание, которым лист прикрепляется к стеблю.

Листовая пластинка — самая важная часть типичного листа. Ее пластинчатая форма создает наибольшую поверхность на единицу объема тканей, что наилучшим образом способствует выполнению всех указанных функций зеленого листа. Черешок — суженная часть листа между его пластинкой и основанием. Листья, имеющие черешки, называются черешковыми (липа, клен, сирень ), листья без черешков — сидячими (василек луговой, алоэ, гвоздика ). У основания некоторых листьев образуются мелкие чешуевидные или листовидные структуры, называемые прилистниками. Они развиваются обычно раньше, чем пластинка и черешок, и предохраняют листовую пластинку от повреждения в почке (у березы, липы, черемухи, яблони); при раскрывании почки они опадают. У некоторых видов растений прилистники разрастаются, зеленеют и выполняют те же функции, что и листовая пластинка (у гороха, фиалки, розы, чины). У большинства однодольных растений основание листа расширено в охватывающее стебель влагалище (злаки, осоки, лилейные и др.); оно надежно защищает пазушные почки.

По форме листовая пластинка может быть округлая — ее длина и ширина примерно одинаковые (осина, груша); эллипсовидноя — длина примерно в два раза превышает ширину ( крушина ломкая, черемуха обыкновенная); яйцевидная — основание шире верхушки ( крапива двудомная) ; линейная — длина более чем в 10 раз превышает ширину ( тимофеевка луговая, ежа сборная); игольчатая —длинная и тонкая, твердая и колючая (ель, сосна);ланце-товидная, стреловидная, сердцевидная и т. д. (рис. 8.11).

Форма края листа также разнообразна: лист сирени — цельнокрайний, яблони — зубчатый, осины — выемчатый. Край листовой пластинки может быть пильчатым, двоякопильчатым, го-родчатым и т. д.

Особенности строения листа заключаются в его высокой морфологической пластичности, больших приспособительных возможностях и разнообразии форм. Основание может расширяться в виде прилистников — листовидных косых образований с каждой стороны. В некоторых случаях они бывают настолько большими, что играют в фотосинтезе определённую роль. Прилистники бывают приросшими к черешку или свободными, они могут быть смещены на внутреннюю сторону, и тогда называются пазушными.

3. Способы прикрепления листа к стеблю

Листья прикрепляются к побегу длинными, короткими черешками или бывают сидячими.

У некоторых растений основание сидячего листа на большом протяжении срастается с побегом (низбегающий лист) или побег пронизывает листовую пластинку насквозь (пронзённый лист).

4. Простые и сложные листья

Лист может иметь одну (простой), несколько или множество листовых пластинок. Если последние снабжены сочленениями, то такой лист называется сложным. Благодаря сочленениям на общем черешке листа листочки сложных листьев опадают поодиночке. Однако у некоторых растений сложные листья могут опадать и целиком.

По форме цельные листья, различают как лопастные, раздельные и рассечённые.

Лопастным называю лист, у которого вырезы по краям пластинки доходят до одной четверти его ширины, а при большем углублении, если вырезы достигают более четверти ширины пластинки, лист называется раздельным. Лопасти раздельного листа называют долями.

Рассечённым называют лист, у которого вырезы по краям пластинки доходят почти до средней жилки, образуя сегменты пластинки. Раздельные и рассечённые листья могут быть пальчатые и перистые, дважды пальчатые и дважды перистые и т.д. соответственно этому различают пальчато-раздельный лист, перисторассечённый лист; непарно-перисторассечённый лист у картофеля. Он состоит из конечной доли, нескольких пар боковых долек, между которыми располагаются ещё меньшие дольки.

Если пластинка удлинённая, а доли или сегменты её треугольные, лист называют струговидным (одуванчик); если боковые доли неравновеликие, к основанию уменьшаются, а конечная доля крупная и округлая, получается лировидный лист (редька).

Что касается сложных листьев, то среди них различают тройчатосложные, пальчатосложные и перистосложные листья. Если сложный лист состоит из трёх листочков, он называется тройчатосложным, или тройчатым (клён). Если черешочки листочков прикрепляются к главному черешку как бы в одной точке, а самые листочки расходятся радиально, лист называется пальчатосложным (люпин). Если на главном черешке боковые листочки расположены с обеих сторон по длине черешка, лист называется перистосложным.

Если такой лист заканчивается наверху непарным одиночным листочком, получается, непарноперистый лист. Если же конечного нет, лист называется парноперистым.

Если каждый листочек перистосложного листа, в свою очередь, является сложным, то получается дважды перистосложный лист.

На каждом листе легко заметить многочисленные жилки, особенно отчётливые и рельефные на нижней стороне листа

Жилки – это проводящие пучки, соединяющие лист со стеблем. Функции их – проводящая (снабжение листьев водой и минеральными солями и выведение из них продуктов ассимиляции) и механическая (жилки являются опорой для листовой паренхимы и защищают листья от разрывов). Среди разнообразия жилкования различают листовую пластинку с одной главной жилкой, от которой расходятся боковые ответвления по перистому или пальчатоперистому типу; с несколькими главными жилками, различающимися толщиной и направлением распределения по пластинке (дугонервный, параллельный типы). Между описанными типами жилкования существует много промежуточных или иных форм.

Исходная часть всех жилок листовой пластинки находится в черешке листа, откуда выходит у многих растений основная, главная жилка, разветвляясь потом в толще пластинки. По мере удаления от главной, боковые жилки всё утончаются. Самые тонкие большей частью находятся на периферии, а также вдали от периферии – посредине участков, окружённых мелкими жилками.

Существует несколько типов жилкования. У однодольных растений жилкование бывает дугонервным, при котором от стебля или влагалища вступает в пластинку ряд жилок, дугообразно направленных к вершине пластинки. У большинства злаков имеет место параллельнонервное жилкование. Дугонервное жилкование существует также у некоторых двудольных растений, например, подорожника. Однако и у них имеется связь между жилками.

У двудольных растений жилки образуют сильно разветвлённую сеть и соответственно этому различают жилкование сетчатонервоное, что говорит о лучшем обеспечении проводящими пучками.

6. Связь между особенностями внешнего и внутреннего строения листа и его функциями

Строение листа соответствует выполнению функциям. Особенности строения листа, связанные с фотосинтезом: черешки и стебли выносят листья к свету; особенности расположения листьев на растении: листовая мозаика, прикорневая розетка, очередное, мутовчатое, супротивное листорасположение, позволяют максимально улавливать свет листовым пластинкам, так как они не прикрывают друг друга; широкая листовая пластинка, обращенная плоской поверхностью к свету обеспечивает свободный доступ СО 2 через устьица и воды по сосудам жилок в лист.

Лист – это вегетативный орган растения, занимающий боковое положение и осуществляющий воздушное питание растений. Лист состоит из основания, черешка, листовой пластинки и прилистников. В зависимости от количества листовых пластинок, листья делят на простые (одна листовая пластинка, между ней и черешком нет сочленения) и сложные (одна или много листовых пластинок, обособленных от общего черешка. Жилкование бывает:

Перистое (сирень, береза, липа).

Пальчатое (манжетка, клен).

Дуговое (подорожник большой, ландыш).

Параллельное (рожь, кукуруза, мятлик).

Колючки – развиваются у растений, обитающих в условиях недостаточного увлажнения (кактус)

Усики (горох, чина).

Ловчие приспособления насекомоядных растений (росянка).

Чешуйки – мелкие, недоразвитые листья (ландыш, горох).

Лист является многофункциональным органом . Главные функции листа: фотосинтез; транспирация; газообмен. Внешнее и внутренне строение листа соответствует выполняемым функциям.

Биология. Пособие для поступающих в вузы /А.Г. Мустафин, Ф.К. Лагкуева, Н.Б. Быстренина и др.; Под. ред. В.Н. Ярыгина.- з-е изд.,испр.-М.: Высш. шк., 1998.- 478 с.:ил.

Т.Л. Богданова, Е.А. Солодова Биология (справочник).-М., «АСТ-пресс школа», 2002.

М.Г. Левитин, Т.П. Левитина Биология.- С-Петербург, Паритет,2002.

И.Н. Пономарева. В.С.Кучменко, Л.В Симонова Биология 6 класс Дидактические материалы по ботанике

А.М Былова, Н.И. Шорина. Экология растений. Учеб. пособие.- М. Вентана-Граф, 20001г.

И.Н. Пономарева. Экология. Книга для учителя.-М. Вентана-Граф, 2001

Источник