- Способы прихода власти екатерины 1

- Правление Екатерины I — внутренняя и внешняя политика

- Краткая биография Екатерины I

- Правление Екатерины I — годы, приход к власти, кто правил после

- Внутренняя и внешняя политика

- Основные реформы первой всероссийской императрицы

- Итоги правления Екатерины 1

- Дети императрицы Екатерины Первой

- Смерть Екатерины I

- Интересные факты о второй жене Петра Первого

- Причины и обстоятельства возведения на российский престол Екатерины I (1725-1727)

Способы прихода власти екатерины 1

Манифестом от 15 ноября 1723 года Пётр объявил о будущей коронации Екатерины в знак особых её заслуг. Церемония прошла вУспенском соборе 7 (18) мая 1724 года. Специально для этого случая была изготовлена первая в истории Российской империи корона. Это была вторая на Руси коронация женщины-супруги государя (после коронации Марины Мнишек Лжедмитрием I в 1606 г.).

Своим законом от 5 февраля 1722 Пётр отменил прежний порядок наследования престола прямым потомком по мужской линии, заменив его личным назначением царствующего государя. Стать преемником по Указу 1722 года мог любой человек, достойный, по мнению государя, возглавить государство. Пётр умер ранним утром 28 января (8 февраля) 1725, не успев назвать преемника и не оставив сыновей. Отсутствием строго определённого порядка престолонаследия трон России был отдан на волю случая, и последующее время вошло в историю эпохой дворцовых переворотов.

Народное большинство было за единственного мужского представителя династии — великого князя Петра Алексеевича, внука Петра Iот погибшего при допросах старшего сына Алексея. За Петра Алексеевича была родовитая знать (Долгорукие, Голицыны), считавшая его единственно законным наследником, рождённым от достойного царской крови брака. Граф Толстой, генерал-прокурорЯгужинский, канцлер граф Головкин и Меншиков во главе служивой знати не могли надеяться на сохранение полученной от Петра Iвласти при Петре Алексеевиче; с другой стороны, коронация императрицы могла быть истолкована как косвенное указание Петра на наследницу. Когда Екатерина увидела, что больше нет надежды на выздоровление мужа, то поручила Меншикову и Толстомудействовать в пользу своих прав. Гвардия была предана до обожания умирающему императору; эту привязанность она переносила и на Екатерину.

На заседание Сената явились офицеры гвардии из Преображенского полка, вышибив дверь в комнату [22] . Они откровенно заявили, что разобьют головы старым боярам, если те пойдут против их матери Екатерины. Вдруг раздался с площади барабанный бой: оказалось, что перед дворцом выстроены под ружьем оба гвардейских полка. Князь фельдмаршал Репнин, президент военной коллегии, сердито спросил: «Кто смел без моего ведома привести сюда полки? Разве я не фельдмаршал?».Бутурлин, командир Преображенского полка, отвечал Репнину, что полки призвал он по воле императрицы, которой все подданные обязаны повиноваться, «не исключая и тебя», добавил он внушительно.

Благодаря поддержке гвардейских полков удалось убедить всех противников Екатерины отдать ей свой голос. Сенат «единодушно» возвел её на престол, назвав «всепресветлейшей, державнейшей великой государыней императрицей Екатериной Алексеевной, самодержицей всероссийской» и в оправдание объявив об истолкованной Сенатом воле покойного государя. Народ был очень удивлен восшествием в первый раз в российской истории на престол женщины, однако волнений не было.

28 января (8 февраля) 1725 года Екатерина I взошла на престол Российской империи благодаря поддержке гвардии и вельмож, возвысившихся при Петре. В России началась эпоха правления императриц, когда до конца XVIII века правили, за исключением нескольких лет, одни женщины.

Источник

Правление Екатерины I — внутренняя и внешняя политика

Правление Екатерины I после ухода из жизни Великого Петра I запомнилось потомкам как самое скоропостижное, поскольку продолжалось три года. Это время царствования фаворитов второй жены Петра Первого и период их достижений в науке, географии, промышленности, военных делах и других областях. Ниже кратко расскажем том, кем была Екатерина I, каков ее исторический портрет, какую вела политику в отношении России, а также увидим, каковы итоги царствования.

Краткая биография Екатерины I

Екатерина I Алексеевна (другое имя и фамилия — Марта Самуиловна Скавронская) — великая русская царица и уроженка Ливана. Была рождена в Кегмусе (теперь это часть Латвии) в 1684 году.

Достоверной информации о ее биографии немного. В юности воспитывалась тетей, поскольку рано потеряла родителей. По иной версии, ее растил местный пастор. В 17 лет ее выдают замуж за Иоганна Крузе. Через некоторое время Крузе отдают в армию, и он пропадает. В 1702 году Марту отдают в плен.

Затем о ее судьбе известно истории лишь то, что она стала возможно домохозяйкой в доме влиятельного полковника или любовницей графа Шереметьева, а затем Меньшикова. Достоверно то, что Петр увидел и полюбил ее в доме последнего.

Впоследствии ее выдают замуж за Петра в 1714 г., венчание проходит в церкви Исаакия Далматского в Петербурге. Марта получает православное имя, обучается грамоте, чтению и наукам, и приносит мужу 6 дочерей и 2 сына, из которых дожила до взрослого возраста только одна — Елизавета.

В 1724 году в честь жены Петр создает орден и спустя 10 лет будущую государыню коронуют в столице в Успенском соборе. Коронация происходит в результате отмены былого порядка престолонаследия и дворцовых переворотов.

При этом за государственные дела отвечает не Марта, а ее подданные при Верховном Тайном совете. Именно при нем происходят важные события и реформы, которые заканчиваются после смерти всероссийской императрицы вследствие постоянных празднеств.

Правление Екатерины I — годы, приход к власти, кто правил после

Правление Екатерины I происходило в 1724 — 1727 годы. 40 — именно столько лет было Екатерине, когда начала править.

Воцарение женщины произошло вследствие дворцового переворота, запланированного влиятельными государственными сановниками — А. Д. Меншиковым, П. А. Толстым и Ф. М. Апраксиным. Переворот произошел из-за отсутствия конкретного завещания Петра и изменения порядка престолонаследия.

Правление осуществлялось специальным органом, который по наказу императрицы возвышался над остальными и занимался всеми делами в стране — Верховным Тайным Советом, куда вошли 7 человек. Вошедшие участники стали доверенными лицами императрицы и позднее фаворитами.

Совет стал важнее Сената, захватив всю полноту власти над всеми вопросами политики. Он даже подчинил себе три важных коллегии.

Управление происходило в течение трех лет. Затем, после неожиданной кончины Екатерины, правление перешло в руки самого маленького представителя Романовых — одиннадцатилетнего внука Петра — Петра II. Фактическое правление за него продолжало оставаться за Советом.

Через 3 года Петр II умирает от оспы и престол переходит ко второй выбранной императрице Анне Иоанновне. Она приходилась Екатерине I теткой.

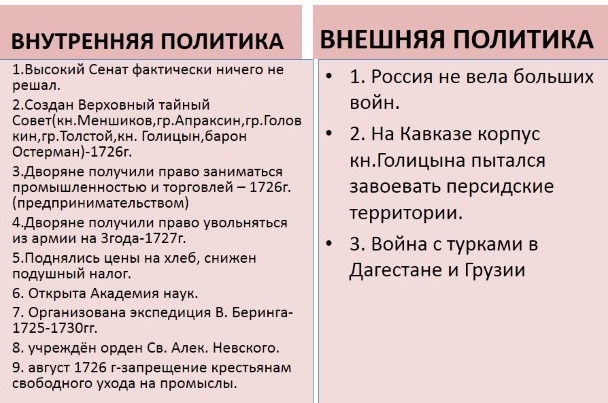

Внутренняя и внешняя политика

Вся власть Екатерины ограничивалась проставлением подписи на документах, которые ей подавали ее влиятельные фавориты. Ей была неинтересна жизнь подчиненных. Однако императрица следила за русским флотом, поскольку при жизни мужа она активно участвовала в сборах и всех крупных военных операциях.

Царствование началось с понижения подати из-за увеличения цен на хлеб из страха народных восстаний. Также во время царствования была понижено значение Сената и ликвидированы местные виды органов (вместо них введен совет с воеводами), создана генералитетная и флагманская комиссия для заботы о русском войске.

Кроме того, были открыты Екатерининские уральские заводы, учреждена Академия наук, создан орден и проведена масштабная Беринговая экспедиция.

Во внешней политике Россия в 1726 г. примыкает к Венскому союзу, добивается уступок от Персии с Турцией на кавказской территории и завладевает небольшой областью в северном Азербайджане.

Основные реформы первой всероссийской императрицы

Реформа первой императрицы была проведена только одна — создание Совета, который распоряжался властью в своих интересах и ограничил в привилегиях Сенат и ряд других подотчетных ему организаций.

Итоги правления Екатерины 1

Что успела сделать для государства Российского Екатерина Первая:

- создание Верховного Тайного Совета в 1726 г. (ликвидирован через 4 года);

- расширение прав и свобод дворянства (самостоятельность в предпринимательстве);

- повышение авторитета в мире вследствие военных событий;

- проведение либералистической политики по отношению к Западу;

- укрепление самодержавия;

- создание Академии наук в 1725 г. (его лично учредила императрица);

- продолжение политики Петра I;

- рубль стал серебряным;

- подняты цены на хлеб;

- организована экспедиция Беринга в 1725 по 1730 гг. к Азии.

Дети императрицы Екатерины Первой

Императрица родила государю 8 детей, двое из которых остались в живых. У Екатерины была дочь Екатерина, Анна, Елизавета, две Наталии, Маргарита. Также были сыновья Павел и Петр. 6 детей умерли в детстве, некоторые не доживали до года.

Анна Петровна вышла замуж за Германского герцога Карла-Фридриха, родила сына Карла Петера Уильриха — российского императора Петра III. Вторая дочь Елизавета Петровна стала российской императрицей в 1741 г.

Смерть Екатерины I

Не многие знают, сколько лет было Екатерине I, когда она умерла, и как вообще произошла ее смерть. Императрица умерла 6 мая 1727 г. (ей было 43 года) из-за ненормированного графика дня, неумеренной жизни, постоянных балов и празднеств.

По легенде до смерти ей снился сон, в котором она улетела в облака по зову своего мужа Петра I, враги окружили ее оставшихся дочерей, но она была им уже не в силах помочь.

Интересные факты о второй жене Петра Первого

Еще несколько любопытных фактов из биографии Екатерины и периода ее царствования:

- Екатерина взошла на престол в результате выигрыша сподвижников Петра, поскольку муж не оставил завещания.

- В 1717 г. был создан Екатерининский дворец, который известен своей Янтарной комнатой. Сегодня дворец и сама комната, как и прежде, являются очень популярными.

- Только императрице удавалось бороться с буйным нравом супруга и усмирять его, когда он сильно гневался на подчиненных.

В целом, если составлять характеристику, то можно сказать, что Екатерина I была одна из тех женщин на российском престоле, за которой стояла мощная сила из фаворитов-управленцев. Именно они управляли страной, пока супруга Петра находилась поодаль от выполнения своих обязанностей.

В ее годы был открыт университет Академии наук, учрежден орден, проведена крупная экспедиция и не было ни одной крупной войны.

Источник

Причины и обстоятельства возведения на российский престол Екатерины I (1725-1727)

1. Причины и обстоятельства возведения на российский престол Екатерины I (1725-1727)

В 1718 году оборвалась жизнь старшего сына Петра царевича Алексея. В это время вопрос о преемнике царя был ясен: наследником престола был провозглашен его младший сын от Екатерины царевич Петр Петрович. Но не прошло и года, как мальчик умер. Единственным наследником Романовых по мужской линии остался сын царевича Алексея великий князь Петр Алексеевич. Но дед был явно не склонен отдавать ему престол и в 1722 году издал указ, по которому государь получал право сам назначить себе преемника. Именно этот указ, как считают многие историки, нарушил сложившуюся в России традицию престолонаследия и послужил причиной последующих событий.

Во-первых, вспомним, что династия Романовых пришла к власти лишь в 1613 году, и не в результате наследования, но будучи избранной на царский престол земским собором. За царем Михаилом последовал его сын Алексей, за Алексеем — его сын Федор, но уже Федор Алексеевич умер бездетным, в результате чего возникла совершенно необычная ситуация, когда на царском престоле оказалось сразу два царя при фактическом регентстве их старшей сестры. После отстранения ее от управления реальная власть оказалась в руках младшего из братьев, поскольку старший был недееспособен. Ко времени смерти Петра Великого его единственному наследнику по мужской линии было лишь 10 лет. Понятно, что при возведении его на престол должен был быть назначен регент. Им мог стать либо старший в императорской семье, либо кто-то из важнейших вельмож. Старшей в семье была императрица Екатерина, которую Петр I в 1724 году торжественно короновал императорской короной, сделав равной себе и формально разделив с ней трон (подданные принесли присягу в верности императрице). Таким образом, реальная власть должна была оказаться в руках Екатерины и ее партии. Представителем этой же партии, поскольку она была правящей, был бы и регент, назначенный из наиболее близких к престолу вельмож. Что же касается самого Петра, то он, по всей видимости, колебался между завещанием в пользу жены или старшей дочери Анны. Некое завещание после 1722 года было им составлено, но незадолго до коронования Екатерины он его уничтожил. Но новое завещание так и не было составлено. Вскоре после коронации царь заподозрил супругу в неверности, казнил предполагаемого любовника жены Виллима Монса (кстати, брата его собственной первой возлюбленной Анны Монс) и отложил вопрос о престолонаследии до лучших времен. Уже на смертном одре Петр, как утверждает один из современников, попросил принести грифельную доску и слабеющей рукой написал: «Отдайте все. ». Что имел в виду царь, так и осталось загадкой. В этой ситуации решить судьбу престола должен был исход противоборства придворных партий.

Сохранившиеся мемуары предлагают несколько версий обстоятельств придворной борьбы вокруг российского престола в январе 1725 года, однако все сходятся на том, что противостояли друг другу две партии — сторонников великого князя Петра и Екатерины.

Но, так или иначе, опираясь на гвардейские штыки, верх одержала партия Екатерины, во главе которой стоял А.Д. Меншиков. Для решения вопроса о престолонаследии были созваны высшие чины империи. И когда чаша весов начала было склоняться в пользу Петра, оказалось, что дворец окружен Семеновским и Преображенским полками, выведенными по приказу Меншикова в поддержку Екатерины. Никто из присутствующих не решился выступить против гвардии. 8 февраля 1725 года от имени Сената было официально объявлено о вступлении на российский престол императрицы Екатерины I. Ее первым министром стал Александр Данилович Меншиков — один из выдвиженцев Петра, прошедший путь от торговца пирогами до генералиссимуса русской армии. Для примирения враждующих дворцовых партий был создан Верховный Тайный совет, в состав которого вошли как представители старой знати, так и «птенцов гнезда Петрова». Ключевые позиции в нем имел Меншиков. Однако царствование Екатерины продолжалось недолго.

2. Петр II (1727–1730)

В мае 1727 г. Россию ждало новое потрясение: Екатерина I умирает, и вновь встает вопрос о наследнике престола.

Смерти императрицы предшествовал и новый виток острой придворной борьбы. Казалось бы, расклад сил должен был быть таким же, как в январе 1725 года, но судьба в лице князя А.Д. Меншикова распорядилась иначе. В течение многих лет, еще до смерти Петра I, Меншиков был одним из самых близких императрице людей. Когда же ему удалось добиться ее воцарения, он почувствовал себя полновластным хозяином страны и потерял чувство реальности. Непомерные алчность и честолюбие князя толкали его на самые рискованные предприятия (так, например, он добивался короны герцога Курляндского) и в результате поставили в оппозицию всему придворному окружению. Но влияние Меншикова на Екатерину было столь велико, что уже перед самой смертью императрицы ему удалось добиться от нее согласия на удаление от двора его главнейших противников — генерал-полицмейстера А. Девиера, графа П. Толстого, генерала И. Бутурлина, князя И. Долгорукого и А. Ушакова. Было логично предположить, что Меншиков, чья подпись стояла под смертным приговором царевичу Алексею, теперь станет добиваться воцарения одной из дочерей Петра I — Анны, уже ставшей к этому времени герцоги ней Голштинской, или Елизаветы. Но, во-первых, у Меншикова были вконец испорчены отношения с мужем Анны герцогом Карлом Фридрихом, а во-вторых, он не мог не понимать, что при воцарении одной из молодых, полных сил и энергии царевен ему уже не придется играть роль первой скрипки государства. И Меншиков поставил на одиннадцатилетнего Петра Алексеевича, а дабы застраховаться от возможных случайностей, добился от умирающей Екатерины подписания завещания в пользу внука ее мужа. При этом в завещании было оговорено, что роль регента при малолетнем императоре должен играть Верховный тайный совет, а сам Петр должен обручиться с одной из дочерей Меншикова. Будучи руководителем совета и тестем императора, князь, таким образом, рассчитывал получить власть едва ли не еще большую, чем прежде. Была, правда, одна юридическая тонкость, делавшая позицию Меншикова уязвимой: по петровскому указу о престолонаследии 1722 года наследник престола должен был быть объявлен самим императором при его жизни, а завещание Екатерины было оглашено уже после ее смерти. Но противники Меншикова были побеждены, и уже 7 мая 1727 года, на следующий день после смерти Екатерины, князь представил гвардии нового императора Петра II.

Вглядываясь в характер нового российского императора, его увлечения и пристрастия, нетрудно заметить много общего с чертами его великого деда, проявившимися позже и в других его потомках. Такая же страсть ко всему военному, к грубым развлечениям и любовным похождениям, непоседливость, своенравие, неразборчивость в привязанностях. Однако ситуация, в которой Петр II взошел на российский престол, значительно отличалась от той, что была в 1689 году, когда Петр I, избавившись от царевны Софьи, мог еще некоторое время предаваться любимым утехам, не принимая непосредственного участия в делах управления.

Судьбе было угодно распорядиться так, что рядом с юным царем не оказалось и достойного советника, способного оказывать на него благотворное влияние. В первый месяц царствования первым лицом государства был, конечно, Меншиков. Он перевез Петра в собственный дворец и старался ни на минуту не выпускать из поля зрения. Вскоре состоялось и обручение Петра со старшей дочерью Меншикова Марией, имя которой распоряжением Синода велено было поминать во всех церквах сразу после имени государя. Сам Меншиков получил звания адмирала и генералиссимуса, а его сын — генерал-лейтенанта. Но в июне 1727 года князь заболел и невольно на пять недель выпустил бразды правления из своих рук. Этим обстоятельством не могли не воспользоваться его противники при дворе, главнейшим из которых стал в это время А.И. Остерман.

Выходец из Вестфалии, недоучившийся студент Иенского университета Остерман благодаря несомненным способностям к государственной деятельности стал постепенно одним из высших сановников Российской империи. При этом он был настолько умен, что никогда не претендовал на самую главную роль и умел, когда нужно, оставаться в тени и вообще уходить от ответственности за принятые решения, сославшись на вовремя приключившуюся болезнь. Именно Остерман помогал Меншикову расправиться с его врагами, но он же возглавил и борьбу со светлейшим князем менее двух месяцев спустя. На первый план Остерман выдвинул отца и сына Долгоруких, которых не без основания считал бездарными политиками, за спиной которых он сможет свободно проводить собственную линию. Поначалу интрига удалась. За время болезни Меншикова Остерман сумел настроить против него молодого императора, и так недовольного слишком жестким контролем со стороны светлейшего. Как только князь поправился, Петр сразу же продемонстрировал ему и собственной невесте наступившее охлаждение. Меншиков предпринимал слабые попытки обороняться, но безуспешно. Его биографы отмечают даже своего рода апатию князя, как будто смирившегося со своей судьбой. Создается впечатление, что у него просто больше не было сил на политическую борьбу. 8 сентября 1727 года Меншикову был объявлен домашний арест, а на следующий день — ссылка в одно из имений. Через сутки огромный поезд из 33 повозок двинулся в путь, сопровождаемый свитой из 133 человек. Однако спустя еще несколько месяцев место ссылки было изменено на Сибирь, куда лишенному чинов, званий и титулов Меншикову было разрешено взять с собой лишь десять человек прислуги. Там, в Сибири, в маленьком городке Березове в ноябре 1729 года Меншиков умер.

Победа над Меншиковым, казалось, должна была сделать Остермана первым лицом государства, но в своих расчетах он не учел одного важного фактора — характера своего государя. Остерман надеялся стать руководителем императора в его политической деятельности, но Петр, как уже сказано, не желал заниматься делами. Его влекли удалые кутежи и другие забавы в обществе ставшего его фаворитом князя Ивана Долгорукого, а несколько позднее все основное время царь стал проводить на охоте.

Все увещания Остермана ни к чему не вели. Время от времени Петр вдруг проникался значением его слов, давал обещания приняться за учебу, но сразу же забывал обо всем, как только фаворит или его отец придумывали ему новые развлечения.

Император, в начале 1728 года уехавший в Москву на коронацию, не желал возвращаться в окруженную болотами новую столицу империи, где, как ему казалось, было нечем заняться. Он не посещал заседаний Верховного тайного совета и Сената и участвовал лишь в официальных церемониях.

Документы свидетельствуют, что осенью 1729 года в поведении царя обнаружились перемены: он неожиданно охладел к своим фаворитам, отказался от охоты и стал прилежно заниматься учебой. Но было поздно: в январе 1730 года Петр внезапно заболел оспой и, проболев неделю, умер. Россия вновь встала перед проблемой престолонаследия, и вновь решение предстояло найти в острой придворной борьбе.

3. «Верховники» (1730)

На сей раз разразился настоящий династический кризис, ибо прямых потомков Романовых по мужской линии не осталось. Правда, был мальчик, родившийся в 1728 году от брака дочери Петра I Анны с герцогом Голштинским — Карл Петер Ульрих. Другим претендентом на престол была цесаревна Елизавета Петровна, вторая дочь Петра Великого. Именно к Анне и ее потомству или к Елизавете должен был отойти престол в случае смерти Петра II бездетным и по завещанию Екатерины I. Но тот факт, что оно было обнародовано уже после смерти императрицы, давал возможность не посчитаться с ним. Елизавета, нередко сопровождавшая своего племянника Петра II в его путешествиях по подмосковным лесам и имениям, считалась хоть и легкомысленной, но честолюбивой и плохо управляемой, а, следовательно, и плохо предсказуемой.

Что же касается Карла Петера Ульриха, то его приглашение на престол на деле означало бы приглашение его отца Карла Фридриха (Анна Петровна умерла вскоре после родов), человека, слишком хорошо известного при петербургском дворе, чтобы у кого-нибудь из членов Верховного тайного совета возникло желание видеть его своим господином.

Существуют сведения о том, что царский венец предлагали и первой жене Петра I Евдокии, но та якобы отказалась.

Наконец еще одним кандидатом была княжна Екатерина Долгорукая — дочь князя Алексея и сестра князя Ивана Долгоруких, с которой фаворитам Петра II удалось обручить его в декабре 1729 года. Когда царь, умерший накануне назначенной свадьбы, был в агонии, Долгорукие написали от его имени завещание в пользу нареченной невесты, но подписать его у царя уже не было сил. На заседании Верховного тайного совета Долгорукие быстро поняли невыполнимость своих замыслов и отказались от попыток оперировать подложным завещанием.

И тут, в момент поражения Долгоруких, инициативу взял на себя князь Д.М. Голицын — старейший член совета, также представитель родовой аристократии, но к тому же человек, сочетавший европейскую образованность с любовью к русской старине, опытный государственный деятель и дипломат. Голицын предложил передать трон племяннице Петра Великого вдовой герцогине Курляндской Анне Иоанновне.

В рассуждениях Голицына была определенная логика: Анна принадлежала к старшей ветви Романовых, что делало ее права на престол вполне легитимными, но главное, эту 36-летнюю женщину легко было держать под контролем. Овдовевшая в 1711 году через несколько месяцев после свадьбы, Анна на протяжении всех последующих лет была игрушкой в руках российского правительства, использовавшего ее в своих политических целях. Ее заставляли жить в Митаве, столице Курляндии, где она полностью зависела от подачек из Петербурга и откуда писала родственникам и всесильным министрам многочисленные письма со слезными мольбами о помощи. Но Голицын понимал, что, когда Анна получит престол, роли могут перемениться. Следовало как-то застраховаться от возможных неожиданностей, оттого, что рядом с новой царицей вновь окажется всесильный фаворит, который будет распоряжаться судьбами русских вельмож по своему хотению. Голицын, критически относившийся ко многим новшествам петровской эпохи, в частности за их ориентированность на Запад, одновременно образцовой считал шведскую политическую систему и полагал, что настал час, когда русское дворянство должно получить больше свободы и участия в делах управления. Голицын предложил членам совета ограничить в России самодержавие, заставив Анну подписать специальные «кондиции», по которым она обязывалась без согласия Верховного тайного совета не объявлять войны и не заключать мира, не вводить новых налогов, не производить в высшие статские, военные и придворные чины, не лишать дворян жизни и имущества без суда, не жаловать вотчины и поместья, не распоряжаться государственными доходами.

Итак, речь шла о значительном ограничении самодержавия в России коллективным правлением представителей высшей бюрократии. На момент составления «кондиций» это понятие почти полностью совпадало с понятием «аристократия», ибо Верховный тайный совет формально состоял из четырех человек — Голицына, двух Долгоруких (Алексея и Василия) и Остермана. (Последнего кандидатура Анны на престол, видимо, устраивала: у него были с ней доверительные отношения, а его старший брат состоял когда-то при ней воспитателем.) В заседании совета, избравшем Анну, участвовали и еще два человека — фельдмаршалы князья М.М. Голицын и В.В. Долгорукий. В «кондициях» же упоминалось о совете в составе восьми человек, так что можно предположить и его дальнейшее расширение за счет членов тех же или иных подобных фамилий. Но, во-первых, в «кондициях» ничего не говорилось о порядке назначения членов совета, и, следовательно, это право оставалось за императрицей. Во-вторых, «кондиции» предусматривали правовые гарантии и для всего дворянства. Это означало значительные изменения во всей системе социальных отношений в России и, возможно, предпосылки для образования полноценных сословий, что, в свою очередь, могло ускорить процесс модернизации и избавления от тех особенностей социально-политического устройства страны, которые его тормозили.

Подготовленный верховниками проект «кондиций» был отправлен в Митаву, где Анна, давно мечтавшая любым способом вырваться из Курляндии, не колеблясь, их подписала. Не мешкая, новоиспеченная царица собралась в путь и уже к 10 февраля прибыла в Москву. Но, пока она путешествовала, слухи о «затейке верховников» (так стали называть эти события современники, а за ними и историки) распространились по городу.

По-видимому, детали замысла поначалу известны не были, но 2 февраля подписанные «кондиции» были привезены в Москву и оглашены перед собранием членов Сената, Синода, генералитета и других высших должностных лиц. Идея ограничения самодержавия в пользу Верховного тайного совета, состоявшего из представителей двух семей, была воспринята как узурпация власти этими двумя семьями. «И тако, — писал один из участников событий, — они уже в чин царский самозванием вступили». Возмущение дворян (их, к несчастью верховников, было в это время в Москве особенно много из-за предполагавшейся свадьбы Петра II с Екатериной Долгорукой) было столь велико, что пришлось разрешить им участвовать в обсуждении формы ограничения самодержавия. И тут случилось нечто неожиданное: веками копившаяся энергия, которой петровское время придало новое качество, выплеснулась наружу — за несколько дней было составлено несколько проектов, в обсуждении которых приняли участие до тысячи человек. В большинстве проектов предлагалось создать «вышнее» и «нижнее» правительства путем выбора их членов из «генералитета» и «шляхетства», но не более одного — двух представителей от одной фамилии. Все проекты предусматривали оформление сословных прав дворянства: ограничение срока обязательной службы, облегчение порядка производства в офицерские чины, уничтожение положения указа 1714 года о единонаследии. Ряд проектов упоминал и о необходимости уменьшения податей для крестьян.

Получение какой-то частью дворянства особых привилегий (сторонником этого и был Д.М. Голицын) противоречило интересам сословия в целом, ибо в специфических русских условиях делало дворянство зависимым от нескольких семей.

Анна Иоанновна, прибыв в Москву и узнав о разногласиях в среде дворянства, стала при помощи своих родственников по матери Салтыковых готовить переворот. 25 февраля к ней явилась депутация дворянства, которая, ссылаясь на то, что верховники осуществили задуманное тайно, просили созвать собрание представителей для решения вопроса о государственном устройстве. Анна, поколебавшись, согласилась и велела составить соответствующий указ. Но тут подняли шум подготовленные сторонниками самодержавия офицеры гвардии, кричавшие, что они не допустят, чтобы кто-либо диктовал государыне законы. В результате вместо указа о созыве подобия учредительного собрания на свет родилась челобитная о восстановлении самодержавия. Анна публично разорвала ненавистные «кондиции», и ограниченная монархия в России, просуществовав чуть более месяца, была ликвидирована.

Источник