Углубка ствола

Углубку ствола в направлении сверху вниз осуществляют по 4 технологическим схемам.

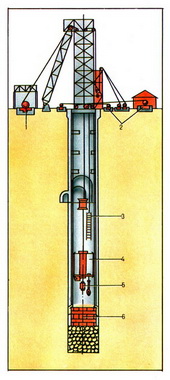

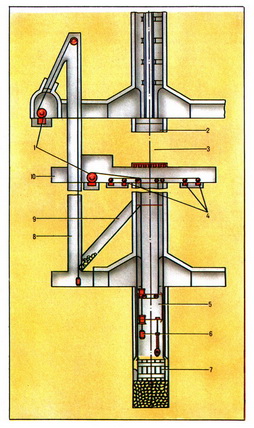

Схема I — полным сечением с выдачей породы на поверхность или рабочий (вентиляционный) горизонт (рис. 1).

Применяется: в стволах, имеющих в сечении специальные отделения для пропуска проходческой бадьи; в стволах, если по условиям эксплуатации имеется возможность заменить один из постоянных подъёмных сосудов бадьёй, а второй — сосудом большой ёмкости; в стволах, в сечении которых располагается несколько сосудов с независимыми подъёмами и один из них можно использовать для навески проходческой бадьи; в стволах, если всё сечение выработки по условиям эксплуатации можно использовать для углубки ствола. Для предохранения работающих в углубляемой части ствола от возможного падения подъёмных сосудов оставляют породный предохранительный целик (естественное защитное устройство) или сооружают предохранительный полок (искусственное защитное устройство), если породы недостаточно устойчивые. Для пропуска канатов и бадей в предохранительном целике проходят гезенк; ниже целика гезенк расширяют до сечения ствола и проходят технологический участок, в котором монтируют проходческое оборудование. Далее углубку ствола ведут по совмещённой технологической схеме. Ствол армируют одновременно с углубкой (предпочтительнее) или после её окончания.

Реклама

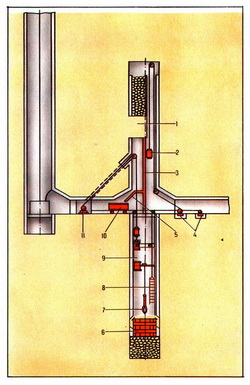

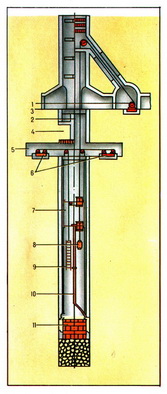

Схема II — полным сечением с выдачей породы на рабочий или вентиляционный горизонты (рис. 2).

Применяется в том случае, когда в углубляемом стволе имеется возможность разместить проходческие подъёмные сосуды и обеспечить на рабочем или вентиляционном горизонте приём породы и спуск материалов в ствол. Если первое условие отсутствует, увеличивают диаметр ствола. При возможности пропустить подъёмный канат по стволу подъёмную машину располагают на поверхности, при отсутствии такой возможности — на вентиляционном или рабочем горизонте. Работы ведут в такой последовательности: устанавливают над углубочным отделением искусственное защитное устройство, отшивают углубочное отделение от эксплуатационного, проходят горные выработки для размещения проходческих лебёдок, монтируют проходческое оборудование, проходят технологический участок ствола, в котором размещают нижнее защитное устройство и забойное оборудование. Дальнейшую углубку ствола ведут по совмещённой технологической схеме с последующим или одновременным армированием. Эта схема углубки ствола получила наибольшее распространение.

Породу с углубочного горизонта выдают: через слепой ствол или уклон на рабочий горизонт; через уклон, пройденный на рабочий горизонт непосредственно в другой ствол; через другой ствол на поверхность. После подхода выработок углубочного горизонта под ствол в контуре последнего проходят гезенк под предохранительный целик, сооружают стационарный полок, расширяют гезенк и монтируют проходческое оборудование. После проходки технологического участка монтируют в нём проходческое оборудование. Дальнейшую углубку ствола ведут по совмещённой технологической схеме с последующим армированием.

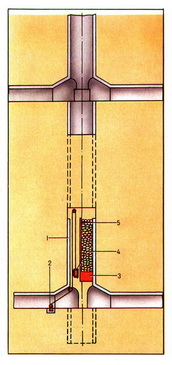

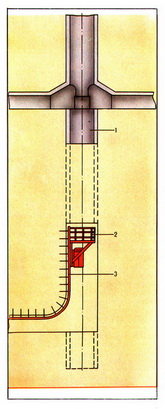

Схема IV — снизу вверх малым сечением с последующим расширением сверху вниз до полного сечения и спуском породы на подготавливаемый горизонт по гезенку или скважине большого диаметра (рис. 4).

Применяется в том случае, когда под углубляемый ствол уже пройдена выработка на подготавливаемом горизонте. Работы по углубке ствола включают 2 стадии: проходку с подготавливаемого горизонта до предохранительного целика гезенка (в породах с f>5) или скважины диаметром 800-1000 мм (в породах с f 6) при условии предварительного вскрытия подготавливаемого горизонта с проведением постоянной или временной выработки под центр углубляемого ствола по следующим 3 технологическим схемам.

Применяется в стволах небольшого диаметра в весьма крепких породах (f>10).

Схема VI — полным сечением с временной крепью и магазинированием породы с последующим возведением постоянной крепи (рис. 6).

Используется в стволах различных диаметров в крепких устойчивых породах (f>10).

Схема VII — полным сечением с магазинированием породы и возведением постоянной крепи вслед за подвиганием забоя (рис. 7).

Применяется в стволах различных диаметров в породах средней крепости (f=6-8). Схемы VI-VII используют главным образом для углубки небольших участков стволов длиной 10-15 м при выполнении подготовительных работ для углубки ствола с углубочного горизонта. Углубка ствола в направлении снизу вверх характеризуется повышенной трудоёмкостью и опасностью производства работ.

Углубку ствола одновременно сверху вниз и снизу вверх (комбинированный способ) применяют в случае необходимости углубки сразу на несколько этажей одного из действующих стволов или быстрого строительства дополнительного ствола.

Схема VIII представляет собой всевозможные сочетания технологических схем I, II, III и IV со схемами V и VI (рис. 8).

Причём работы по углубке ствола могут выполняться как последовательно (сначала снизу вверх, затем сверху вниз), так и параллельно. Эта схема используется в основном на рудных шахтах, когда имеется специальный ствол для выдачи породы, опережающий другие стволы на один этаж и служащий для подготовки нового горизонта. Последовательность работ при углубке ствола по этой схеме следующая: сначала от опережающего ствола к углубляемому проходят квершлаг, затем снизу вверх по оси ствола проходят восстающий, который обратным ходом расширяют до полного сечения ствола. Нижние этажи углубляют сверху вниз полным сечением. Приём и разгрузку породы производят на подготовительном горизонте, по которому вагонетки с породой откатываются к опережающему стволу.

Источник

Способы и схемы углубки вертикальных стволов

Углубка— представляет собой увеличение глубиные существующего вертикального ствола для вскрытия нового горизонта шахты или рудника. Горнопроходческие работы в углубляемой части, как правило, совмещаются с выполнением в верхней части ствола эксплуатационных функций (подъемных, вентиляционных, водоотливных, закладочных и др.). Это обстоятельство значительно усложняет решение технических, организационных вопросов, а также обеспечение безопасных условий при выполнении углубочных работ.

К числу особенностей углубочных работ следует отнести сооружение (монтаж) и последующую ликвидацию (демонтаж) предохранительных устройств, обеспечивающих защиту людей в забое углубляемого ствола от возможного падения различных предметов. Кроме того, ограниченная величина шага углубки, которая находится в пределах 80—250 м, не позволяет повсеместно применять комплексы высокопроизводительного горнопроходческого оборудования, успешно используемого при проходке стволов.

Различие горно-геологических условий залегания месторождений полезных ископаемых, схем вскрытия шахт и рудников порождает разнообразие способов углубки. При этом необходимо учитывать число горизонтов, с которых осуществляют углубку, их расположение относительно углубляемой части ствола, число участков, на которые делится ствол в пределах шага углубки, и место расположения горизонтов, куда выдают породу.

Наиболее важным классификационным признаком, по которому делят способы углубки, является направление движения забоя углубляемого ствола. Различают три способа углубки: сверху вниз; комбинированный (снизу вверх и одновременно сверху вниз); снизу вверх. Каждый способ углубки имеет различные схемы углубки, которые отличаются местами разгрузки породы из бадьи и организацией транспортирования породы.

Рис. 1. Способы и схемы углубки вертикальных стволов

Наибольшее распространение получил способ углубки сверху вниз. Этот способ применяют в породах с различным коэффициентом крепости, разными диаметрами стволов (от 5 до 8 м) и любой глубиной. На втором месте по частоте применения находится комбинированный способ углубки. Способ углубки снизу вверх имеет меньшее распространение.

В зависимости от места разгрузки породы из бадей для способа углубки сверху вниз различают три схемы углубки:

I — породу из бадей разгружают на поверхности;

II — породу разгружают на рабочем или вентиляционном горизонтах;

III — породу разгружают из бадей на углубочном горизонте.

При комбинированном способе углубки стволов, а также при углубке стволов снизу вверх (схемы IV и V) породу из забоев опускают вниз на новый подготавливаемый горизонт.

Рис. 2. Углубка стволов сверху вниз:

1 — подъемная машина; 2 —копер; 3 —разгрузочный станок; 4 — отшивка бадьевого отделения; 5 —предохранительное устройство; в — подъемная лебедка; 7—бадья; 3 — скип: 9 — вагонетка; 10—подготавливаемый горизонт.

Углубка стволов способом сверху вниз (рис. 2,а) с разгрузкой породы на поверхности (схема I) является весьма эффективной. Для подъема бадьи, как правило, используют одну из эксплуатационных подъемных машин или предусматривают монтаж дополнительной подъемной машины.

В первую очередь решается вопрос о размещении бадьи в сечении ствола. Лучше всего, когда в стволе имеется бадьевое отделение, заранее предусмотренное проектом, или же бадьевое отделение оборудуется вместо лестничного отделения (после демонтажа полков, лестниц и частично расстрелов). В ряде случаев бадьевое отделение размещают на месте эксплуатационных сосудов.

Иногда для углубочных работ представляется возможным использовать все сечение ствола, т. е. когда весь ствол временно высвобождается от эксплуатационных функций.

Достоинства углубки по схеме I — независимость углубочных работ от эксплуатационных, незначительный объем подготовительных работ.

При углубке стволов сверху вниз (рис. 2,б) с разгрузкой породы на горизонте (схема II) верхняя часть ствола продолжает выполнять эксплуатационные функции, а в нижней ведутся углубочные работы. Породу из забоя углубляемого ствола поднимают до отметки рабочего горизонта и из бадей разгружают в вагонетки. Размещение подъемной машины и тихоходных проходческих лебедок предусматривается на рабочем горизонте в специальной камере или в сопряжении ствола с околоствольным двором. Иногда подъемное оборудование размещают на вентиляционном горизонте. При этом схема углубочных работ остается прежней.

К числу достоинств схемы II следует отнести небольшие объемы горных работ (400—500 м 3 ), необходимых для углубки ствола. Недостатки схемы — связь углубочных и эксплуатационных работ, стесненность при выполнении операций по спуску материалов и оборудования для углубки.

Углубка стволов сверху вниз (рис. 2,в) с разгрузкой породы на углубочном горизонте (схема III). Для снижения влияния эксплуатационных работ на процессы, связанные с углубкой вертикального ствола, предусматривается сооружение специального углубочного горизонта, находящегося на 30—40 м ниже рабочего горизонта. Вскрытие углубочного горизонта осуществляют с рабочего путем проходки слепого ствола (закладываемого в 15—20 м от углубляемого) или наклонного ствола с последующим проведением подходной горизонтальной выработки. В тех случаях, когда клетевой ствол пройден на последующие горизонты, из него возможна проходка подходной выработки к углубляемому стволу.

Для ведения углубочных работ на углубочном горизонте проводят камеры для размещения подъемной машины, проходческих лебедок. Для подъемного каната сооружают наклонный ходок в копровую часть ствола. В копровой части ствола (15— 20 м) монтируют подшкивные площадки и площадки для установки лебедок. На уровне углубочного горизонта устанавливают нулевую раму и разгрузочный станок, обеспечивающий перегрузку породы из бадей в вагонетки.

Основное достоинство схемы III — независимость ведения углубочных работ от эксплуатационных работ действующей шахты.

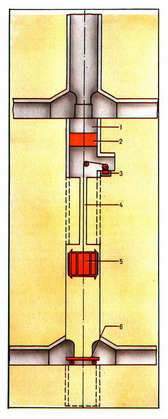

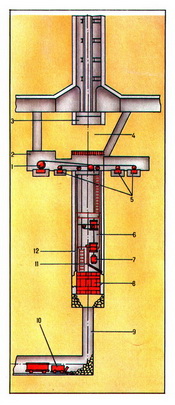

При комбинированном способе углубки (схема IV) предварительно должны быть пройдены горные выработки на нижележащем подготавливаемом горизонте. С этого горизонта по центру углубляемого ствола проходят восстающую выработку, которая затем служит для спуска взорванной породы при расширении ствола сверху вниз.

Спуск и подъем людей, оборудования и материалов при расширении ствола производят с рабочего горизонта.

К числу достоинств комбинированного способа углубки относятся: исключение трудоемких процессов погрузки и подъема породы из забоя ствола, так как порода по восстающему спускается вниз. Одновременно обеспечиваются хорошие условия вентиляции, упрощение водоотлива и повышение безопасности работ.

Рис. 3. Углубка стволов комбинированным способом (схема IV): 1 — подъемная машина; 2 — бадьевое отделение: 3 — отшивка бадьевого отделения; 4— предохранительное устройство; 5—бадья; 6— подвесной полок; 7 — опалубка; 8 — восстающая выработка в сечении ствола; 9— выработки подготавливаемого горизонта; 10 — погрузочная машина; 11 — вагонетка; 12 —слепой ствол на рабочий горизонт

Рис. 4. Углубка стволов снизу вверх (схема V) с использованием подвесной клетки (а), бурового полка (б), скважинкой отбойки породы (в), шпуровой отбойки породы (г)

1 — подъемная машина (лебедка); 2 —подвесная клеть (полок); 3 —платформа для транспортирования клети на период взрывания; 4 — механический буровой полок; 5 —скважины; 6 — шпуры; 7 —отделение для подъема людей и материалов; 8— породное отделение.

При углубке стволов снизу вверх (схема V), необходимо иметь систему выработок на новом нижележащем горизонте, с которого планируется вести все углубочные работы. Если окружающие породы крепкие и отличаются хорошей устойчивостью, то ствол снизу вверх проходят без временной крепи. В породах недостаточно крепких и устойчивых углубку выполняют с обязательным возведением временной или постоянной крепей с временным магазинированием породы. Отделение породы от массива осуществляют шпуровым или скважинным методами. Достоинства схемы углубки V — независимость углубочных работ от эксплуатационных, резкое снижение трудоемкости по удалению породы из забоя, более простое оснащение ствола.

Источник