Размножение растений

Семена : Деревья и кустарники : Хранение, прерывание покоя

При хранении семян древесных и кустарниковых пород особое внимание необходимо уделять поддержанию нужной температуры и влажности. Поскольку детальная информация об отношении семян к условиям хранения для садовода не всегда доступна, гораздо проще, очевидно, следовать одной общей процедуре.

Все выделенные семена немного подсушивают, так как избыточная влага благоприятствует появлению грибных заболеваний. Если семена предполагается высевать в ближайшие день-два, их можно хранить при комнатной температуре в полиэтиленовом пакетике, чтобы влажность семян оставалась такой же, как во время их выделения. Это в первую очередь относится к семенам тех растений, у которых запасные питательные вещества накоплены в виде масел.

Чем ниже температура содержания семян, тем дольше они сохраняют высокую всхожесть и жизнеспособность. Поэтому для длительного хранения семена помещают в снабженные этикетками полиэтиленовые пакетики и держат их в домашнем холодильнике в верхней части камеры, где наиболее низкая температура. Чем ниже температура, тем эффективнее хранение (только не допускайте замораживания семян). В таких условиях их можно сохранять несколько недель.

У семян с плотной кожурой перед посевом необходимо нарушить период покоя, что под силу любому садоводу. Обработанные специальным способом семена начинают прорастать сразу же, как попадут в благоприятные для этого условия.

При подготовке больших партий семян период покоя у них обычно прерывают путем обработки концентрированной кислотой (чаще всего серной. — Перев.), которая разрушает семенную кожуру. Однако лучше воспользоваться более простыми и безопасными методами. Если семена довольно крупные, у них бывает достаточно разрушить хотя бы часть покрова. В полном удалении семенной кожуры необходимости нет, поскольку вода сможет проникнуть в семя даже через отдельные ее разрывы. Набухающее семя затем само разорвет остатки покрова.

Более мелкие семена с трудноразрушаемой кожурой удобнее подвергать скарификации. Суть этого довольно несложного процесса заключается в том, что семена перетирают с абразивным материалом до тех пор, пока покровы не разрушатся настолько, чтобы вода могла поступать внутрь. Вероятно, проще всего для этих целей использовать банку с навинчивающейся крышкой, стенки которой выстланы наждачной бумагой. Семена насыпают в такую банку и некоторое время встряхивают.

Часто, чтобы вывести семена с твердыми покровами из состояния покоя, их необходимо еще и подвергнуть действию низких температур. Но перед стратификацией семена выдерживают в тепле. Поскольку большинство относящихся к данной группе семян созревает осенью, их следует хранить зимой в тепле и сухости, стратифицировать в начале лета, промораживать в течение следующей зимы — и только на вторую весну высевать. Стратификация

Одним из наиболее распространенных типов покоя у семян деревьев, кустарников и цветочных растений умеренных широт является биохимическое торможение развития зародыша. Для вывода семян из такого покоя их необходимо подвергнуть воздействию низких температур.

Этот процесс состоит из двух этапов: набухания и последующего охлаждения семени. Проще всего высеять семена в открытый грунт, где они пройдут естественную стратификацию. Однако в теплую зиму для нарушения периода покоя воздействия пониженными температурами может не хватить, и прорастание семян задержится еще на год.

Для обеспечения семенам гарантированной всхожести их подвергают специальной обработке — стратификации. Во время этой обработки семена испытывают достаточно продолжительное воздействие низкой температуры.

Стратификацию проводят в специально подготовленном субстрате. Для этого берут сухой сфагновый торф, просеянный через сито с 0,5-см диаметром ячей. Для увлажнения 4 объема торфа смешивают с 1 объемом воды. Если слегка сжать такую массу в кулаке, из нее начнет сочиться вода. Затем 4 объема этого влажного торфа смешивают с 1 объемом семян. Семена не должны испытывать недостатка влаги. Если смесь окажется слишком уплотненной, в нее можно добавить еще 1 часть песка, что улучшит в ней воздухообмен. Смесь помещают в снабженный снаружи этикеткой полиэтиленовый мешок, держат 2—3 дня в тепле, чтобы обеспечить набухание семян. Теперь семена готовы к воздействию низкой температурой. Мешок нужно положить в холодильник, разместив как можно ближе к морозильному отделению, где самая низкая температура (но не отрицательная). Еженедельно мешок встряхивают и переворачивают: это предупреждает уплотнение смеси и улучшает в ней воздухообмен.

Разные виды семян выдерживают в холодильнике различное время — от 3—4 недель до 16—18. Для многих семян «передержка» в холоде не страшна, поскольку они прорастают, лишь оказавшись в благоприятных для этого условиях, весной, но у некоторых растений прорастание семян начинается сразу же, как только они получают достаточно продолжительное воздействие холодом, независимо от того, в какой температуре они потом выдерживаются.

Замачивание в теплой воде

Подготовить к посеву некоторые семена с плотной или непроницаемой кожурой можно, и обработав их горячей водой. Это нарушает «водоотталкивающие» свойства семян, и они приобретают способность поглощать воду и набухать.

Размещенные в плоской чашке семена заливают закипевшей водой (примерно 3 объемные части воды на 1 часть семян). Избыток воды сверх указанного количества опасен, так как может привести к гибели зародышей из-за более продолжительного перегрева. Чашку ставят в теплое место на 24 часа. Если семена по прошествии этого времени не набухнут, процедуру повторяют. Хранение (Рис. 1-3)

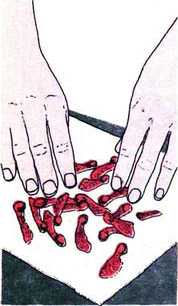

Механическая скарификация (Рис. 4)

Скарификация (Рис. 11-13)

Стратификация (Рис. 21-26)

1. Выделенные семена подсушивают,чтобы избежать возможного появления грибных заболеваний.

Источник

38. Биологическое значение покоя, виды покоя, способы его продления и прерывания.

Покой семян относится к завершающей фазе эмбрионального периода онтогенеза. Основным биологическим процессом, наблюдаемым при органическом покое семян, является их физиологическое дозревание, вследствие которого происходит структурные и биохимические превращения и семена приобретают способность в активному прорастанию. Этот процесс может осуществляться в доуборочный период на материнском растении, при хранении и даже в почве после посева.

Покой бывает вынужденным и органическим. Причиной вынужденного покоя являются различные факторы внешней среды, препятствующие прорастанию, чаще всего неблагоприятная температура или недостаток влаги.

При органическом покое семена в зрелом состоянии не способны прорастать даже при благоприятных условиях. Задержка прорастания при этом вызывается свойствами зародыша или тканей, окружающих его, а именно: эндосперм, семенной кожуры, а также околоплодника.

Прекращение покоя семян. У большинства возделываемых растений покой семян снимается в процессе послеуборочного дозревания. У некоторых видов естественное физиологическое дозревание протекает в течение длительного времени, что затрудняет возделывание растений. Для снятия покоя используют структурные, физические и химические факторы воздействия на семена.

К структурным, или механическим, приемам стимулирования прорастания относятся скарификация, импакция, локальное повреждение покровов семени, препарирование оболочек, отчуждение зародышей. При этом облегчается доступ воды и кислорода к зародышу.

Скарификация, представляющая механическое повреждение водонепроницаемых покровов семени, проводится вручную или с помощью специальных механизмов. Импакция основана на ударах семян друг о друга и о стенки заключающего их сосуда. При этом нарушается кожура в важной для прорастания части семян – в области рубчика.

39. Физико-химическая сущность фотосинтеза. Пути метаболизма СО2 в растениях.

Из всех перечисленных типов питания углеродом фотосинтез зеленых растений, при котором построение органических соединений идет за счет простых неорганических веществ (С02 и Н20) с использованием энергии солнечного света, занимает совершенно особое место. Общее уравнение фотосинтеза:

6С02 + 12Н20 -> С6Н1206 + 602 + 6Н20

Фотосинтез — это процесс, при котором энергия солнечного света превращается в химическую энергию. В самом общем виде это можно представить следующим образом: квант света (hv) поглощается хлорофиллом, молекула которого переходит в возбужденное состояние, при этом электрон переходит на более высокий энергетический уровень. В клетках зеленых растений в процессе эволюции выработался механизм, при котором энергия электрона, возвращающегося на основной энергетический уровень, превращается в химическую энергию. Только с помощью зеленых растений энергия Солнца может накапливаться в виде энергии химических связей. Большая часть энергии, используемой человеком на заводах и фабриках, т. е. энергия, благодаря которой происходит движение различных механизмов, машин и самолетов,— это все энергия Солнца, преобразованная в зеленом листе. Запасание энергии в результате фотосинтеза происходит на различные промежутки времени: от минут, часов до сотен миллионов лет (достаточно вспомнить образование торфа и каменного угля в результате разложения растений).

В процессе фотосинтеза из простых неорганических соединений (С02, Н20) строятся различные органические вещества. В результате происходит перестройка химических связей: вместо связей С—О и Н—О возникают связи С—С и С—Н, в которых электроны занимают более высокий энергетический уровень. Таким образом, богатые энергией органические вещества, которыми питаются и за счет которых получают энергию (в процессе дыхания) животные и человек, первоначально создаются в зеленом листе. Можно сказать, что практически вся живая материя на Земле является результатом фотосинтетической деятельности.

Исследования показали также, что почти весь кислород атмосферы фотосинтетического происхождения. Следовательно, процессы дыхания и горения стали возможны только после того, как возник фотосинтез. Все это и позволяет говорить о космическом значении фотосинтеза. Появление свободного кислорода в атмосфере Земли вызвало значительные изменения во всей живой природе. Возникли аэробные организмы, способные усваивать кислород. На поверхности Земли процессы приняли биогеохимический характер, произошло окисление соединений железа, серы, марганца и др. Изменился состав атмосферы: содержание С02 и аммиака снизилось, а кислорода и азота возросло. Возникновение озонового экрана, который задерживает опасную для живых организмов ультрафиолетовую радиацию, также является следствием появления кислорода. Озон (03) образуется из 02 в верхних слоях атмосферы под действием солнечной радиации. В настоящее время существует опасность частичного разрушения озонового экрана вследствие загрязнения атмосферы промышленными и другими отходами. Фотосинтез имеет важнейшее значение и в жизни самого растительного организма, являясь процессом воздушного питания растений. Согласно расчетам А.А. Ничипоровича, в период наиболее активного роста растений суточные приросты сухого вещества достигают 300 и даже 500 кг/га. При этом в течение суток растение усваивает 1—2 кг N, 0,1—0,2 кг Р, 0,8— 1,7 кг К и до 1000 кг С02. Чтобы лучше представить себе масштабы процесса фотосинтеза, приведем несколько цифр. Согласно данным французского исследователя Дювиньо (1972), ежегодно в процессе фотосинтеза растениями суши образуется 30 млрд т органического вещества, в том числе на долю лесов приходится 20,4 млрд т, лугов, степей — 3 млрд т, пустынь — 1,1 млрд т, культурных полей — 5,6 млрд т. Энергия, накапливаемая в процессе фотосинтеза за один год, приблизительно в 100 раз больше энергии сгорания всего добываемого в мире за этот же период угля. Казалось бы, что при таком колоссальном годовом потреблении углерода весь С02 воздуха должен быть израсходован в течение немногих лет. Однако содержание С02 в атмосфере непрерывно пополняется за счет растворенных в воде карбонатов и бикарбонатов. Кроме того, углекислый газ выделяется из почвы в результате различных микробиологических процессов, связанных с окислением органических веществ (до 25—30 кг С02 на 1 га в сутки) и др. Учитывая значение процесса фотосинтеза, раскрытие его механизма является одной из наиболее важных и интересных задач, стоящих перед физиологией растений.

Датой открытия процесса фотосинтеза можно считать 1771 г. Английский ученый Дж. Пристли обратил внимание на изменение состава воздуха вследствие жизнедеятельности животных. В присутствии зеленых растений воздух вновь становился пригодным как для дыхания, так и для горения. В дальнейшем работами ряда ученых (Я. Ингенгауз, Ж. Сенебье, Т. Соссюр, Ж.Б. Буссенго) было установлено, что зеленые растения из воздуха поглощают С02, из которого при участии воды на свету образуется органическое вещество. Именно этот процесс в 1877 г. немецкий ученый В. Пфеффер назвал фотосинтезом. Большое значение для раскрытия сущности фотосинтеза имел закон сохранения энергии, сформулированный Р. Майером. В 1845 г. Р. Майер выдвинул предположение, что энергия, используемая растениями, — это энергия Солнца, которую растения в процессе фотосинтеза превращают в химическую энергию. Это положение было развито и экспериментально подтверждено в исследованиях замечательного русского ученого К.А. Тимирязева.

Источник

Факторы покоя семян

Период покоя возникает в результате ряда причин, в том числе непроницаемости семейных оболочек, физиологического состояния зародыша и наличия ингибиторов в окружающих зародыши тканях.

Иногда одновременно действуют две причины, как у падуба тусклого, у которого имеются твердые семенные оболочки и незрелые зародыши, пли у можжевельника, где часто встречаются твердые семенные оболочки и зародыши в состоянии покоя.

Семенная оболочка

Как причина периода покоя. Частой причиной периода покоя, особенно у семян бобовых, является непроницаемость семенной оболочки для воды. Это часто встречается в семенах белой акации, гледичии обыкновенной, иудина дерева, можжевельника виргинского и липы американской.

В других семенах, например ясеня пенсильванского [Кокс (1942)], сосны Джефрея [Стоун (19576)] и сосны веймутовой (Козловский и Жантиль (1959)], семенная оболочка относительно непроницаема для кислорода. Вед-жис (1956) предполагает, что малая проницаемость семенных оболочек уменьшает доступ кислорода к участкам роста.

В результате этого при высоких температурах появляется анаэробное дыхание, вызывая образование ингибирующих веществ» оставляющих семя в состоянии покоя. Оболочки семян некоторых растений механически мешают прорастанию зародыша [Хаут (1938)].

Состояние покоя зародыша

Другой частой причиной периода покоя является состояние зародыша. Иногда зародыш не дозревает, и ему требуется для достижения определенной стадии развития период хранения при благоприятных условиях.

Это бывает у семян падуба тусклого [Ивэс (1923)], ясеня европейского [Лакон (1911)], сосны европейской кедровой [Ромедер и Лоэбелъ (1940)] и некоторых других видов [Гирсбах (1937)]. У других семян зародыш может быть морфологически зрелым, но физиологически неспособным к прорастанию.

Возможно, что это самый частый вид периода покоя. Примерами его являются семена корнелиева дерева, дуба красного и бархатистого, некоторых видов сосны и многих растений семейства розоцветных.

Такой период покоя обычно объясняется наличием ингибиторов или в самом зародыше, или в окружающих его органах. Кокс (1942) объяснял период покоя желудей дуба красного наличием в семядолях ингибитора, который диффундирует в меристемные районы.

Он нашел также ингибиторы в эндосперме семян ясеня черного и американского. У березы ингибитор имеется в пери-карпе [Редмонд и Робинсон (1954); Блек и Уорайнг (1955)].

Эвенари (1949) насчитывал около 100 пород, у которых имеются ингибиторы прорастания семян. Он перечислял также много различных соединений, действующих в качестве природных ингибиторов. Тул и др. (1956а) также рассматривали роль ингибиторов как причину периода покоя в семенах.

Кумарин и связанные с ним соединения часто играют роль ингибиторов удлинения корневых клеток. Как действуют некоторые ингибиторы — неизвестно, но существование множества различных соединений, играющих роль ингибиторов, говорит о том, что они действуют по-разному.

Известно, что некоторые ингибиторы прорастания находятся в семенной оболочке и даже, в плодах. Наличие ингибиторов вне зародыша подтверждается тем, что зародыши, извлеченные из находящихся в периоде покоя семян, часто прорастают в агаровой среде [Ламмертс (1942)].

У некоторых растений в состоянии покоя находится подсемядольное колено, но не корни. Корни могут начать расти при сравнительно высоких температурах.

Но для начала удлинения стволика необходим период низких температур в природе такие семена наклевываются в один сезон и заканчивают прорастание в другой – после периода холодной

погоды.

Случаи, когда одна точка роста (например» ствола) находится в состоянии покоя, а другая (корня) нет, представляют большой интерес для изучения причин периода покоя.

«Двойной» период покоя. Более чем у 15% семян, описываемых в руководствах по семенам древесных растений, период покоя обусловлен одновременным действием двух причин: твердостью семейной оболочки и состоянием зародыша.

Исследования Стоуна (1957) показывают, что период покоя из-за толщины семенной оболочки и неактивности зародыша наблюдается у сосны Джефрея. Возможно, что прорастание контролируется иногда одним фактором, а иногда другим.

Наличие «двойного» периода покоя, несомненно, является результатом неопределенности в причинах его наступления, а также способах прекращения.

Различия в периоде покоя. У разных видов растений одного рода характер прорастания часто неодинаков. Желуди дуба двуцветного и малого способны прорастать сразу же после опадения, а желуди дуба красного требуют стратификации при низкой температуре в течение месяца и больше (см. рис. 136).

Количество покоящихся семян и глубина периода покоя часто очень различны у разных партий семян одного вида, в результате чего поведение семян при прорастании в одних и тех же условиях неодинаково.

В результате этого и возникают противоречивые заключения об эффективности разных способов обработки семян для прерывания периода покоя. Причины таких различий еще неясны. Частично они генетические, но, возможно, связаны с погодными условиями во время созревания и в последующий период.

Например, желуди дуба красного, собранные в конце осени, прорастают быстрее, чем собранные в начале, возможно, потому, что они подвергаются воздействию холодных температур. Условия хранения семян после сбора также могут влиять на их прорастание.

Способы прерывания периода покоя

Если причины периода покоя известны, то возможно применить специальную обработку семян для его прекращения и гарантировать относительно одновременное прорастание. Особенно это относится к семенам, период покоя которых вызывается твердыми непроницаемыми оболочками.

В природных условиях намокание и высыхание, замерзание и оттаивание или микроорганизмы могут разрушать твердые оболочки семян и способствовать прорастанию.

Твердые оболочки семян могут быть разорваны путем скарификации, т. е. обработки в барабане, куда вместе с семенами засыпают острые камешки, или путем протирания их грубой наждачной бумагой.

Эффективной обработкой является смачивание семян концентрированной серной кислотой до тех пор, пока их покровы не размокнут и не станут проницаемыми.

Намачивание семян в горячей воде также увеличивает проницаемость семенных оболочек; этому же способствует дополнительное намачивание в холодной воде. Действие различных способов обработки на прорастание семян белой акации показано на рис. 137.

Период покоя зародыша прерывать труднее из-за неясности причин его наступления. Опыт показывает, что большинство покоящихся семян прорастает через 1-2 месяца стратификации во влажной среде при температуре около 0°С.

По мнению Рудольфа (1952), намачивание семян сосны, пихты и лиственницы американской, в воде при 41 о F в точение 7 дней является таким же эффективным способом, как и стратификация в течение 1 месяца.

Смена высоких и низких температур более эффективна для нарушения периода покоя, чем постоянные низкие температуры.

Для прерывания периода покоя применяют различную химическую обработку, в том числе погружение семян в растворы кислот и обработку парами различных химикатов. Дьюбер (1932) установил, что погружение в тиомочевину и воздействие парами этиленхлоргидрина ускоряло прорастание желудей дуба красного и бархатистого.

Мак-Дермотт (1941) установил также, что обработка этиленхлоргидрином увеличивает интенсивность прорастания желудей дуба красного, по ее действие зависит от ряда факторов. Вероятно, желуди, подвергавшиеся действию низких температур, реагировали лучше на обработку этилеихлоргидрином, чем неохлажденные.

Источник