- Препятствия к эффективному делегированию

- Способы разрешения конфликтных ситуаций

- Почему мы конфликтуем? На каком этапе общения рождается открытая конфронтация?

- Стратегии поведения в конфликте

- Конкуренция: акула. Как хищник при нападении

- Уклонение: черепаха. Побег в уютный панцирь

- Сотрудничество: лиса. Осторожность — наше все

- Улаживание: плюшевый мишка. Делайте, что хотите — только давайте жить дружно!

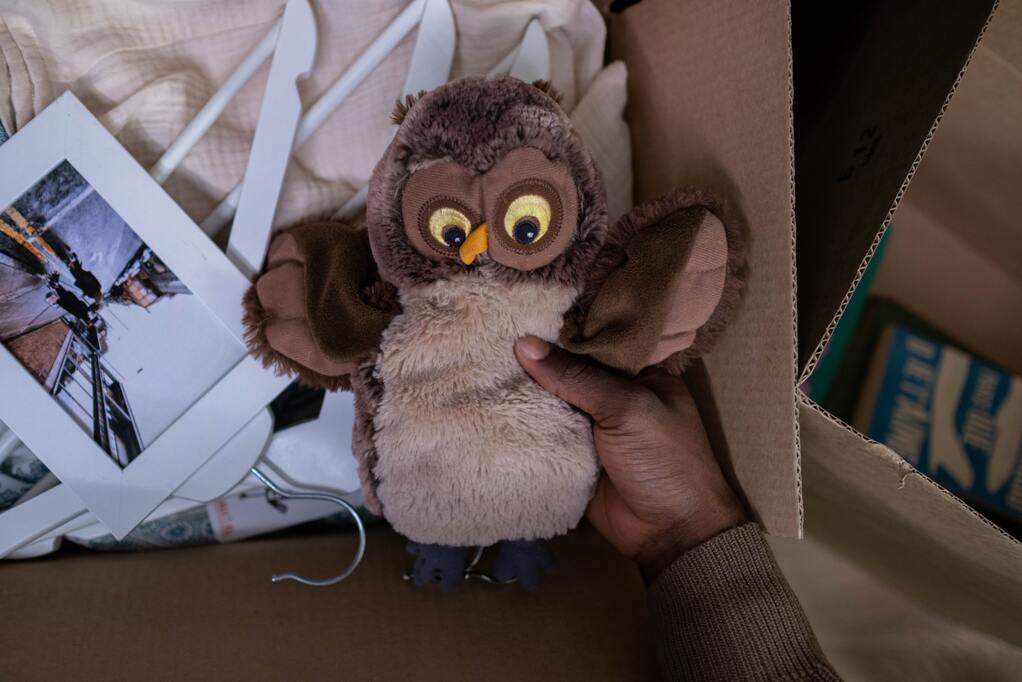

- Компромисс: сова. Любовь к здравомыслию

Препятствия к эффективному делегированию

Ожидания и обязательства, создаваемые делегированием, могут стать мощной силой для обеспечения гармонии и единства цели. Однако, если руководство не будет предпринимать согласованных усилий по учету качеств личности и потребностей получателей полномочий, то могут возникнуть большие проблемы и для руководителя, и для получателя полномочий.

Делегирование требует эффективных коммуникации. У руководителей есть обязанности, которые должны выполняться подчиненными. Для их надлежащего выполнения подчиненные должны точно понимать, чего хочет руководитель.

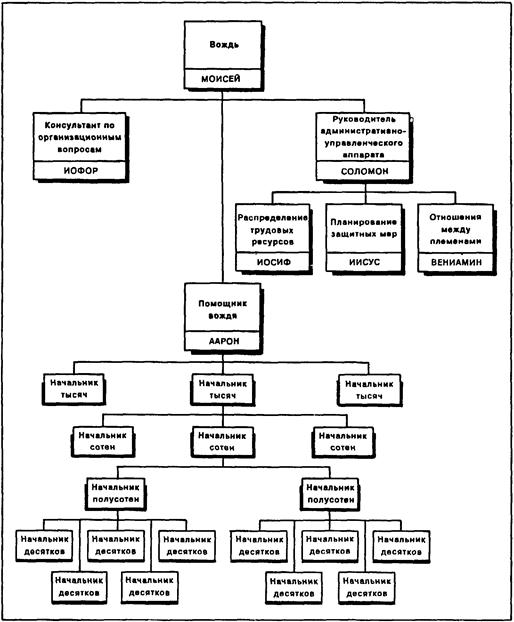

Рис. 11.5. Реорганизованное руководство евреев при исходе из Египта, Моисей и его норма управляемости.

Перед реорганизацией норма управляемости при Моисее составляла тысячи. После она стала равна трем. У Соломона норма также равна трем. Начальник сотен, как видно из схемы, имеет норму управляемости, равную двум, а начальник полусотен — норму, равную пяти.

Делегирование связано также с мотивацией, влиянием и лидерством. Руководитель должен заставить подчиненных эффективно выполнять их задачи. Как во всех процессах обмена информацией и оказания влияния, обе стороны имеют существенное значение для достижения успеха. Учитывая это, Уильям Ньюмен перечислил ряд причин, по которым руководители могут с неохотой делегировать полномочия, а подчиненные — уклоняться от дополнительной ответственности

Ньюмен приводит пять причин нежелания руководителей делегировать полномочия:

1. Заблуждение «Я это сделаю лучше». Руководитель утверждает, что поскольку он может сделать эту работу лучше, то он и должен ее делать вместо подчиненного. Два соображения показывают ошибочность утверждения, даже если оно истинно, хотя чаще всего нет. Во-первых, трата времени на задание, которое мог бы выполнить подчиненный, означает, что руководитель не сможет так же хорошо выполнять другие обязанности. Общие выгоды могут быть больше, если руководитель сконцентрирует усилия на планировании и контроле и осознанно позволит подчиненному выполнять менее важные обязанности с несколько меньшим качеством. Во-вторых, если руководитель не будет разрешать подчиненным выполнять новые задания с дополнительными полномочиями, то они не будут повышать свою квалификацию. Таким образом, упорствуя в желании самим делать всю работу, руководители могут оказаться не в состоянии, выполнять свои обязанности по повышению квалификации подчиненных и их подготовке к продвижению на руководящие должности.

2. Отсутствие способности руководить. Некоторые руководители так погружаются в повседневную работу, что пренебрегают более общей картиной деятельности. Будучи не в состоянии охватить долгосрочную перспективу в череде работ, они не могут полностью осознать значение распределения работы между подчиненными.

3. Отсутствие доверия к подчиненным. Если руководители действуют так, как будто не доверяют подчиненным, то подчиненные на самом деле будут работать соответствующим образом. Они потеряют инициативность и почувствуют необходимость часто спрашивать, правильно ли выполняют работу. Это, несомненно, приведет к порочному кругу, усиливая недоверие к подчиненным, которые начинают чувствовать себя неуверенно.

4. Боязнь риска. Поскольку руководители отвечают за работу подчиненного, они могут испытывать опасения, что делегирование задания может породить проблемы, за которые им придется отвечать.

5. Отсутствие выборочного контроля для предупреждения руководства о возможной опасности. Параллельно делегированию дополнительных полномочий, руководство должно создать эффективные механизмы контроля для получения информации о результатах работы подчиненных. Обратная связь для получения информации от этих механизмов контроля помогает направлять подчиненного на достижение целей. Она также дает руководителю гарантию того, что проблема будет выявлена прежде, чем разовьется в катастрофу. Если механизмы контроля неэффективны, у руководства будут основательные причины для беспокойства относительно делегирования дополнительных полномочий подчиненным.

Подчиненные, согласно Ньюмену, избегают ответственности и блокируют процесс делегирования по шести основным причинам:

1. Подчиненный считает удобнее спросить босса, что делать, чем самому решить проблему.

2. Подчиненный боится критики за совершенные ошибки. Поскольку большая ответственность увеличивает возможность совершения ошибки, подчиненный уклоняется от нее.

3. У подчиненного отсутствуют информация и ресурсы, необходимые для успешного выполнения задания.

4. У подчиненного уже больше работы, чем он может сделать, или же он считает, что это так на самом геле.

5. У подчиненного отсутствует уверенность в себе.

6. Подчиненному не предлагается каких-либо положительных стимулов дополнительной ответственности.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ. Факт, что делегирование часто оказывается безрезультатным, даже при почти всеобщем призвании сто важности, являетсяярким свидетельством того, как трудно преодолеть имеющиеся препятствия. Некоторые препятствия глубоко укоренены в человеческом поведении, являются следствием индивидуальной психологии. Опасение за свое положение, боязнь риска, отсутствие уверенности в себе, неспособность доверить другому выполнение задания, за которое несешь ответственность, — вот главные примеры. Психологические проблемы самые трудные, чтобы их разрешить как руководители, так и подчиненные должны внимательно присмотреться к себе, осознать своя страхи и подняться над ними.

Подчиненный может сделать относительно мало для того, чтобы устранить психологические барьеры для делегирования, имеющиеся у начальника. Даже постоянная прекрасная работа может игнорироваться чрезмерно беспокойным боссом. (Следует помнить, что руководитель, который не может научиться эффективно делегировать полномочия, ставит предел для собственной карьеры.) Однако существует многое, что руководители могут сделать для улучшения своей работы и устранения причин отказа от дополнительной ответственности.

Начнем с того, что руководители могут создать систему контроля, необходимую для того, чтобы обезопасить себя при делегировании больших полномочий подчиненным. Они могут также определить свои проблемы и повысить квалификацию в области лидерства и оказания влияния. Кроме того, большую часть неуверенности подчиненных можно устранить, оказывая им больше доверия. Не следует во весь голос критиковать подчиненного, чтобы указать на недостатки в работе.

Может быть, самыми важными путями к обеспечению эффективного делегирования будут четкий обмен информацией, принцип соответствия и положительные стимулы. Когда подчиненный не выполняет свои задачи так, как требует руководство, причиной может быть неправильная передача информации. В спешке руководители могут бегло изложить, что хотят. Подчиненный может не решиться задать вопросы из-за боязни выглядеть глупым. Или, что случается чаще, подчиненный тоже торопится приняться за работу. Вследствие этого обе стороны могут думать, что понимают, каково было задание и каков должен быть результат. Позднее, чаще всего слишком поздно для исправления, работа оказывается сделанной неправильно и обе стороны разочарованы. Понятное изложение подчиненным их обязанностей, задач и пределов полномочий имеет существенное значение для эффективного делегирования.

Чтобы делегирование было действенным, необходимо соответствие между полномочиями и ответственностью; то есть, руководство должно делегировать работнику полномочия, достаточные для выполнения всех задач, за которые он принял на себя ответственность. Это известно как принцип соответствия. Как следствие, работник может принимать ответственность только за те задачи, которые попадают в сферу делегированных ему полномочий. Например, управляющий по маркетингу, получивший задание увеличить сбыт бытовых ЭВМ «Рейдио Шэк», может принять ответственность и выполнить это задание только в том случае, если получит полномочия провести рекламную кампанию и использовать мотивационные стимулы по отношению к торговым агентам.

К сожалению, на практике принцип соответствия часто нарушается. Если вы оказались в ситуации, когда на вас возложена ответственность за задания, которые нельзя выполнить удовлетворительно из-за отсутствия достаточных полномочий, необходимо по возможности быстрее поставить в известность своего начальника и попросить провести совещание для решения этой проблемы.

Большая ответственность означает больше работы и больше риска для лица, принимающего ее. Многие, если не большинство, не находят привлекательными эти дополнительные обязанности. Средний человек ожидает, достаточно обоснованно, какого-то вознаграждения. Но, к сожалению, во многих организациях четко выраженное желание расширить ответственность подчиненных не подкрепляется системой стимулирования, которая обеспечивает им вознаграждение за принятие этого бремени. Недавние исследования выявили доказательства тою, что работники имеют меньшую мотивацию к работе, если считают, что дают организации больше, чем получают от нее. Вследствие этого, отсутствие положительных стимулов к принятию дополнительной ответственности может заблокировать разумные попытки распределить полномочия.

Эти вознаграждения могут выступать почти в любой форме. Дополнительная оплата, повышение по службе, необычное звание, благодарность, особый статус и более комфортабельные условия работы — все это доказало свою эффективность. Необходимость применения вознаграждений обоснована тем, что подчиненный видит четкую связь между принятием дополнительной ответственности и удовлетворением личных потребностей. Так же важно для высшего руководства создать систему стимулирования руководителей за успешное делегирование дополнительных полномочий в соответствии с целями организации.

Резюме

1. Делегирование представляет собой передачу задач и полномочий получателю, который принимает на себя ответственность за них.

2. Ответственность, обязательство выполнять задачи и отвечать перед начальником за их успешное завершение, не могут быть делегированы. Пока получатель фактически не примет ответственности, то имеется только намерение осуществить делегирование.

3. Полномочия представляют собой ограниченное право использовать ресурсы организации для выполнения делегированных задач. Переданные лицам, имеющим право распоряжаться, они называются линейными полномочиями.

4. Полномочия ограничены планами, процедурами, правилами и устными распоряжениями начальников, а также факторами внешней среды, например, законами и культурными ценностями. Пределы формальных полномочий часто нарушаются благодаря власти и неформальным организациям.

5. Результатом делегирования линейных полномочий является цепь команд.

6. Аппаратные задачи можно определить как консультативные или обслуживающие. Они поддерживают те виды деятельности, которые непосредственно связаны с достижением поставленных целей. К широко распространенным типам аппарата относятся консультативный, обслуживающий и личный.

7. Аппаратные (штабные) полномочия помогают организациям использовать специалистов без нарушения принципа единоначалия. Штабные полномочия включают рекомендательные полномочия, обязательные согласования, параллельные и функциональные полномочия. Линейные руководители часто обладают аппаратными полномочиями в некоторых областях, а глава штабного аппарата обладает линейными полномочиями в отношении самого аппарата.

8. Число работников, подчиняющихся непосредственно руководителю, составляет его норму управляемости. Если норма управляемости не будет соответствующим образом ограничена; возникнут путаница и перегрузка руководителя. Потенциальная возможность путаницы в полномочиях может быть уменьшена при помощи принципа единоначалия — работник должен получать непосредственные распоряжения только от одного начальника и отвечать только перед ним.

9. Эффективная реализация делегирования затруднена из-за противодействия как руководителей, так и подчиненных.

10. Делегирование редко бывает эффективным, если руководство не придерживается принципа соответствия, согласно которому объем полномочий должен соответствовать делегированной ответственности.

Источник

Способы разрешения конфликтных ситуаций

Почему мы конфликтуем? На каком этапе общения рождается открытая конфронтация?

Конфликт — это столкновение противоположно направленных интересов, ценностей, целей. Обычно он связан с отрицательными эмоциональными переживаниями, основан на эмоциях и личной неприязни.

Рассмотрим стандартную цепочку:

1. Установление контакта → 2. Ориентация в ситуации → 3. Обсуждение проблемы → 4. Принятие решения → 5. Выход из контакта. Открытый спор возникает при переходе от пункта 3 к пункту 4 — как правило, из-за того, что стороны не владеют психологическими техниками: не слушают друг друга и не умеют убеждать.

Конфликт выстраивается по простой формуле:

КС — это конфликтная ситуация (накопившиеся противоречия), И — инцидент (обстоятельства, повод), К — сам конфликт (открытое противостояние как следствие).

«Чтобы выйти из контакта, необходимо разрешить проблему: устранить ситуацию и исчерпать инцидент. Иначе выход не произойдет. Важно понимать, что сам инцидент — это своеобразная верхушка сорняка. Если ее сорвать и не устранить корень, все только усугубится».

Конфликт возникает в разных ситуациях из-за столкновения интересов. Например, поссорились вы со своим сотрудником из-за премии, с коллегой из другой школы из-за расхождения взглядов на воспитание, с администрацией из-за бюджета и т.д. Это все самый распространенный, межличностный тип.

Бывают еще противостояния групп (руководство и подчиненные, «лентяи» и «трудяги», консерваторы и изобретатели и т.д.) — это межгрупповой тип, самый разрушительный и интенсивный. Случаются и внутриличностные разногласия — например, из-за того, что уже собраны чемоданы для долгожданного семейного отпуска, но дела вдруг требуют присутствия на работе.

В конфликтах есть объекты (причины), субъекты (активные стороны), участники, косвенные участники. Их роли могут меняться. В конце концов каждая конфронтация оказывается деструктивной или конструктивной. Первый вариант не сулит ничего хорошего, а для конструктивного исхода необходимы адекватность восприятия ситуации, открытое общение и, конечно, создание атмосферы доверия, сотрудничества.

У каждого человека формируются привычные стратегия и тактика поведения в конфликтах. Чтобы лучше управлять происходящим, нужно идентифицировать свою стратегию и установки окружающих людей, корректировать свою тактику.

Стратегии поведения в конфликте

Конкуренция: акула. Как хищник при нападении

«+» возможность абсолютной победы, эффективность в экстремальных условиях

«-» возможность жесткого проигрыша, недолговечность результатов

Когда стратегия оправдана:

- опасная обстановка;

- «нечего терять»;

- ресурсы (власть) гарантируют победу;

- ставки крайне высоки;

- нужно продвинуть непопулярное, но верное решение;

- необходимо произвести впечатление на сторонних наблюдателей.

Тактические действия: контроль противника и его источников информации, постоянное давление всеми доступными средствами, обман, хитрость, провокации, нежелание вступать в диалог.

Каким личностям свойственна: властным, нетерпимым к инакомыслию, ретроградным, боящимся критики, боящимся сбора информации о себе, игнорирующим коллективное мнение.

Уклонение: черепаха. Побег в уютный панцирь

«+» демонстрация запущенности проблемы, компенсаторные факторы (сочувствие, помощь со стороны), экономия сил.

«-» демонстрация своей пассивно-страдальческой установки, усугубление положения из-за неразрешенного противоречия, распространение влияния ссоры на разные области жизни (вплоть до появления психосоматических заболеваний).

Когда стратегия оправдана:

- победа не имеет принципиального значения;

- важнее спокойствие и стабильность;

- важнее сохранить хорошие отношения;

- есть угроза более серьезного разногласия;

- понимание своей неправоты;

- безнадежность проблемы;

- незначительность проблемы;

- победа требует слишком больших затрат.

Тактические действия: демонстративный уход, отказ от силовых приемов, отказ от сбора фактов, отрицание остроты конфликта, медлительность в принятии решений.

Каким личностям свойственна: застенчивым, слишком восприимчивым к критике, склонным к позиции «авось обойдется», не умеющим управлять беседой.

Сотрудничество: лиса. Осторожность — наше все

«+» возможность справедливого исхода и равнозначного разделения благ

«-» зависимость от чужих уступок, растрата сил на ведение переговоров, возможность стать жертвой обмана в процессе торга, недолговечность решения проблемы.

Когда стратегия оправдана:

- обе стороны убедительны;

- дефицит времени;

- сотрудничество и директивный подход неэффективны;

- ресурсы оппонентов равны;

- нужно временное решение;

- победа не имеет принципиального значения;

- лучше получить что-то, чем все потерять.

Тактические действия: торг, обман, лесть, требование равного дележа.

Каким личностям свойственна: осторожным, нетерпимым к резкости, не любящим углубляться в детали.

Улаживание: плюшевый мишка. Делайте, что хотите — только давайте жить дружно!

«+» в некоторых случаях проблема решается сама собой благодаря дружеским отношениям.

«-» жертвование личными целями, доведение до ситуации самосохранения, неразрешенность проблемы.

Когда стратегия оправдана:

- победа не имеет принципиального значения;

- важнее сохранить хорошие отношения;

- нужно выиграть время;

- уступить — значит одержать моральную победу.

Тактические действия: соглашательство, демонстрация непритязательности, потакание, лесть.

Каким личностям свойственна: бесхребетным, угодливым, «мечта манипулятора».

Компромисс: сова. Любовь к здравомыслию

«+» проработка проблемы, возможность конструктивного разрешения конфликта

«-» затрата сил и времени для волевых решений и мудрого управления ситуацией (не воспользоваться слабостями «Черепахи» и «Плюшевого мишки», противопоставить поведению «Акулы» мирные средства)

Когда стратегия оправдана:

- взаимовыгодное решение крайне важно;

- длительные близкие отношения с другой стороной;

- достаточно времени для проработки проблемы;

- ресурсы оппонентов равны.

Тактические действия: сбор информации о проблеме и противнике, тщательный подсчет ресурсов, открытый диалог, критика «по делу», проявление своих талантов для оказания влияния, принятие разумных идей оппонента.

Каким личностям свойственна: инноваторам, не терпящим оскорблений, умеющим отбросить эмоции.

Источник