- Учимся преодолевать препятствия

- Общий вид единой полосы препятствий

- Бег с препятствиями

- Содержание

- Бег с препятствиями [ править | править код ]

- Упражнение 1. Естественные махи руками. [ править | править код ]

- Упражнение 2. Махи прямыми руками с максимальной амплитудой [ править | править код ]

- Упражнение 3. Махи с поднятием ноги на 45°. [ править | править код ]

- Упражнение 4. Махи ногами с максимальной амплитудой. [ править | править код ]

- Упражнение 5. Бег с высоким подниманием Бедра возле гимнастической лестницы. [ править | править код ]

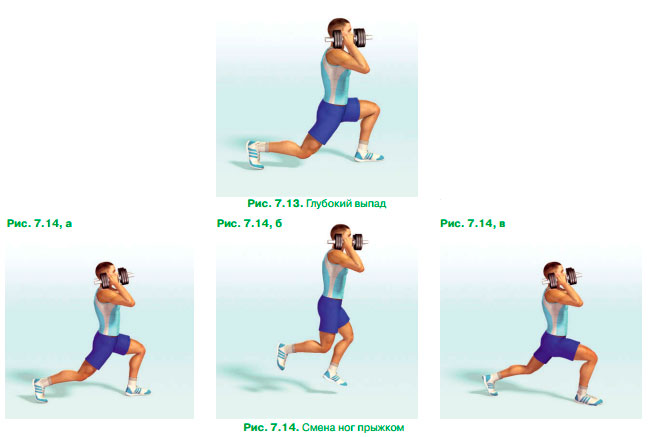

- Упражнение 6. Покачивания из положения глубокого выпада. [ править | править код ]

- Упражнение 7. Смена ног прыжком. [ править | править код ]

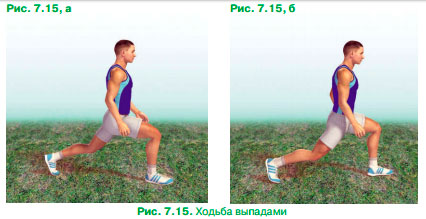

- Упражнение 8. Ходьба выпадами. [ править | править код ]

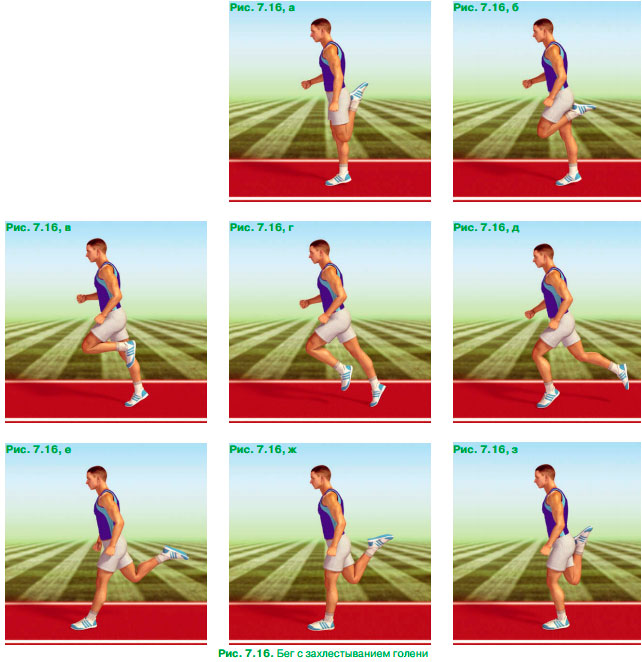

- Упражнение 9. Бег с захлестыванием голени. [ править | править код ]

- Упражнение 10. Переменный бег. [ править | править код ]

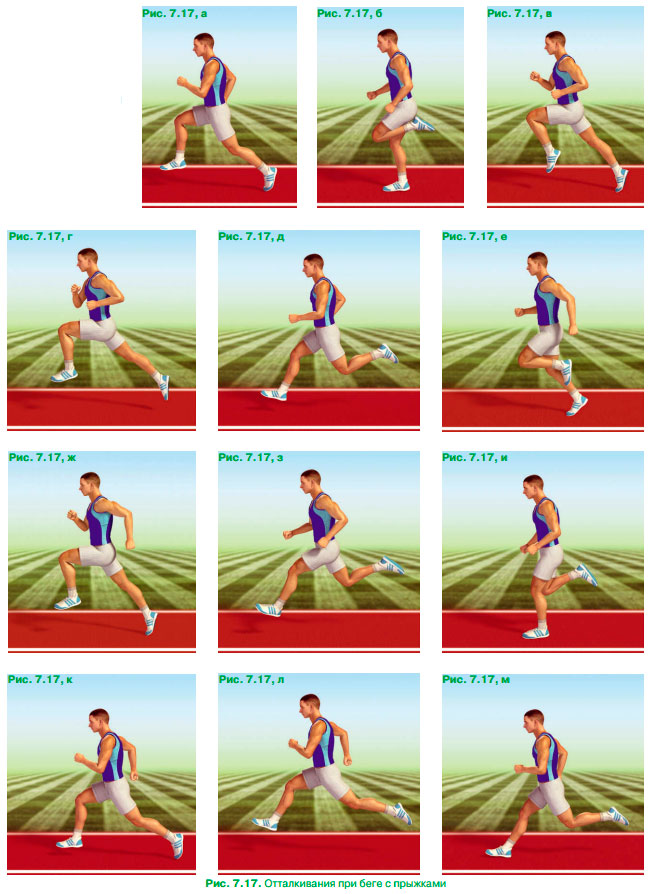

- Упражнение 11. Отталкивания при Беге с прыжками. [ править | править код ]

- Заметки тренера [ править | править код ]

- Бег с препятствиями (стипль-чез). Техника бега и отличия от барьерного

- Бег с препятствиями имеет свою специфику. На первых кругах участники состязания, прежде всего опытные, могут и вовсе не попасть в воду. Но к концу забега силы иссякают, отталкивание становится менее сильным и фаза полета над водой сокращается. Поэтому ближе к финишу бегуны чаще падают в яму. Чтобы уменьшить неблагоприятные последствия от этого, для стипль-чеза существует специальная обувь, подошва которой хорошо отводит влагу.

Учимся преодолевать препятствия

Преодоление любого препятствия – это сложное координационное действие, требующее даже от взрослого человека достаточной пространственной ориентации и физической подготовленности. На занятиях по общей физической подготовке, во время преодоления полосы препятствий, используются все возможные виды передвижений человека: ходьба, бег, прыжки, ползания, лазания. Занятия по преодолению препятствий включают в себя физические упражнения из разных разделов физической культуры (висы, переползания, гладкий бег, ускорения, подтягивания, отжимания, выходы силой, приставные шаги, перепрыгивания и многие другие), что позволяет обучающимся равномерно развивать большинство физических качеств.

Успешно развиваются на таких занятиях не только физические, но и морально-волевые качества, ведь, чтобы преодолеть, например, высокую стену или широкий ров, нужно достаточно смелости и решительности. И даже те дети, которые на первых занятиях боялись это делать, через 2-3 урока без проблем преодолевают такие препятствия.

Невозможно переоценить и влияние навыков, приобретаемых на таких уроках, на исход жизненных ситуаций, в которых может оказаться любой школьник в течение всей своей жизни, будь то криминогенные ситуации или чрезвычайные происшествия любого характера (природного, техногенного и т.д.). Ведь вовремя сориентироваться, преодолеть психологический барьер, принять правильное решение является, порой, единственной возможностью справиться с негативной или опасной ситуацией. Недаром «Преодоление препятствий» является одним из базовых элементов в физической подготовке солдат и офицеров всех армий мира, в том числе и Вооруженных сил Российской Федерации. Навык, приобретаемый на уроках по преодолению препятствий, может сохранить здоровье и даже спасти жизнь.

Для того чтобы освоить технику основных приемов преодоления препятствий, необходимо выполнять приемы 1-2 раза в неделю по 20-30 минут на школьной полосе препятствий. При отсутствии полосы препятствий можно имитировать препятствия любым доступным способом. Рассмотрим основные приемы преодоления препятствий.

Прыжок с приземлением на одну ногу. С ускоряющегося разбега оттолкнуться перед препятствием одной ногой и вынося вторую ногу широким движением вперед-вверх, перепрыгнуть через препятствие, приземлиться на нее и, подав плечи вперед, продолжить движение.

Прыжок, наступая на препятствие, используется при преодолении препятствий высотой до 0.9 м. С короткого, но энергичного разбега оттолкнуться перед препятствием одной ногой, и подав корпус вперед, мягко наскочить на препятствие другой ногой. Не разгибая колени, провести над препятствием толчковую ногу, соскочить на нее и продолжить движение.

Прыжок с опорой рукой и ногой применяется при преодолении препятствий высотой до уровня груди. С разбега оттолкнуться перед препятствием левой ногой и, вынося правую руку вперед-вверх, наскочить на препятствие, опираясь на него левой рукой и правой ногой. Не останавливаясь, пронести над препятствием толчковую ногу, соскочить на нее и, подав плечи вперед, продолжить движение.

Прыжок в глубину осуществляется из трех различных положений, в зависимости от высоты препятствия.

- Из положения стоя;

- Из положения сидя;

- Из положения виса.

Основное правило при приземлении после любых прыжков: приземляться на слегка согнутые и слегка расставленные ноги.

Перелезание с опорой на грудь применяется для преодоления препятствий высотой до 1,5 метров. Подбежать к препятствию, опереться руками о его верхний край и слегка присесть. Оттолкнувшись ногами от земли, выйти в упор на прямые руки. Не задерживаясь, опереться животом о препятствие. Придерживаясь руками о верхний край препятствия, перенести центр тяжести и спрыгнуть с препятствия.

Пролезание в отверстие головой и ногой вперед. Поставить толчковую ногу перед препятствием, маховую ногу вместе с туловищем и руками направить вперед в отверстие, оттолкнуться руками от нижнего края пролома. Приземлить маховую ногу на пятку, перейти на всю ступню и продолжить движение. При выходе из пролома, чтобы не удариться спиной, не следует резко разгибаться.

Пролезание боком применяется при преодолении узких проломов. Стать (лечь) боком к отверстию и, постепенно просовывая в него руку, плечо, голову, ногу, а затем и все туловище, пролезть в него.

Преодоление препятствий типа «лабиринт». Подбегая к лабиринту, поставьте одну ногу у входа в лабиринт. Взявшись руками за края лабиринта, перенесите центр тяжести на опорную ногу, а вторую ногу резким маховым движением поставьте к следующему проходу лабиринта. Продолжайте такие движения до выхода из лабиринта.

Общий вид единой полосы препятствий

Материал подготовлен методистом ГМЦ ДОгМ Самаренко Р.А.

Источник

Бег с препятствиями

Содержание

Бег с препятствиями [ править | править код ]

Бег с препятствиями — это отдельная дисциплина в программе легкой атлетики. Различают барьерный бег — дистанции 60, 110 и 400 м и собственно бег с препятствиями — 2000 и 3000 м. Техника преодоления препятствий практически одинакова, разница заключается в скорости и амплитуде движений. В барьерном беге барьеры расставляются по дистанции на одинаковом расстоянии друг от друга (на 100 м расстояние между барьерами — 9,14 м для мужчин и 8,5 м для женщин, на 400 м — 35 м), что позволяет бегунам преодолевать барьеры за определенное фиксированное количество шагов и отталкиваться на барьер с одной и той же ноги.

В качестве тренировочного упражнения бег с препятствиями с четким числом шагов позволяет увеличить длину бегового шага, мощность отталкивания от опоры. Кроме того, умение преодолевать препятствия с правильной техникой (то есть с минимальными энергозатратами) пригодится при пробежках на открытой местности, где парапеты, сломанные ветки или шлагбаумы нередко становятся помехой для занимающегося.

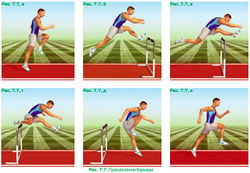

Преодоление барьера можно разделить на несколько фаз:

Основной принцип подхода к барьеру — место отталкивания не должно находиться слишком близко к барьеру, но и не слишком далеко(рис. 7.7, а). В первом случае переход барьера получится чересчур высоким, во втором — спортсмен может не долететь до барьера.

При переходе барьера применяются два способа движений руками: 1) с одной рукой; 2) с двумя руками. Второй способ более сложен: в фазе выталкивания спортсмен выводит обе руки перед туловищем, помогая толчку (рис. 7.7, б). Первый способ более естествен с точки зрения техники бега. Барьер переходится с прямой маховой ногой и согнутой толчковой. Толчковая нога согнута в колене , носок вывернут наружу (рис. 7.7, в, г). Сход с барьера осуществляется с сохранением скорости и увеличением бегового шага (рис. 7.7, д, е). Подобным образом можно преодолевать препятствия на дистанции в кроссе.

Специальную программу тренировок для бега с препятствиями обычно не составляют, элементы техники барьерного бега включают в программу для спринтеров или стайеров (в стипль-чезе).

Упражнение 1. Естественные махи руками. [ править | править код ]

Исходное положение — высокий полуприсед, ноги на ширине плеч. Двигайте согнутыми в локтях руками, как при беге.

Чередуйте с выполнением того же упражнения, но с гантелями в руках (рис. 7.8, а, б).

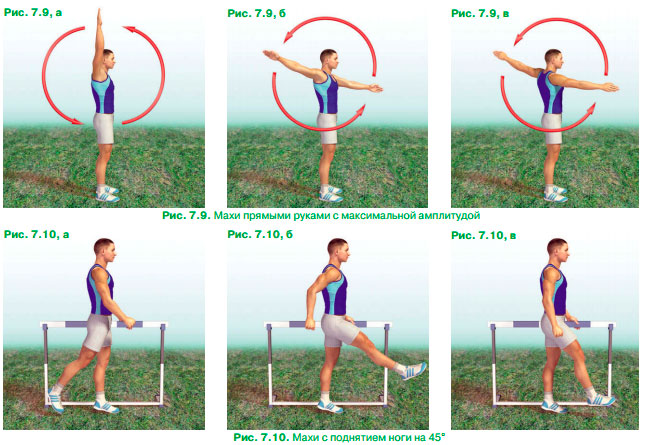

Упражнение 2. Махи прямыми руками с максимальной амплитудой [ править | править код ]

Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч. Выполняйте махи прямыми руками с наибольшей амплитудой. Постепенно увеличивая частоту и уменьшая амплитуду, доведите до максимальной частоты (рис. 7.9, а — в).

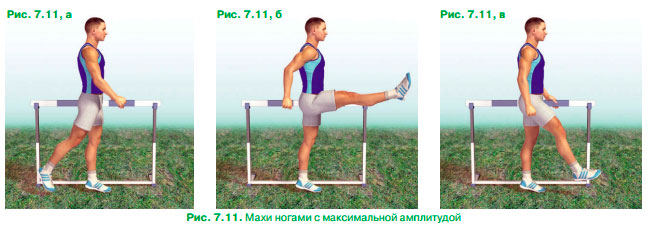

Упражнение 3. Махи с поднятием ноги на 45°. [ править | править код ]

Обопритесь на барьер, одной ногой выполняйте мах с максимальной амплитудой. Последовательно сокращайте угол подъема ноги до 45° (рис. 7.10, а — в).

Упражнение 4. Махи ногами с максимальной амплитудой. [ править | править код ]

Обопритесь на барьер, одной ногой выполняйте мах с максимальной амплитудой,постепенно перейдите на максимальную частоту (рис. 7.11, а — в).

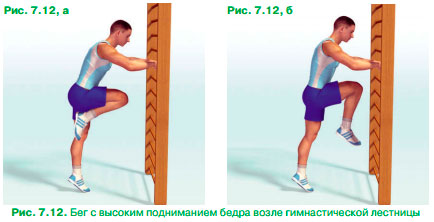

Упражнение 5. Бег с высоким подниманием Бедра возле гимнастической лестницы. [ править | править код ]

Упритесь руками в стенку и бегите на месте, высоко поднимая бедра, изменяя частоту и высоту их подъема (рис. 7.12, а, б).

Упражнение 6. Покачивания из положения глубокого выпада. [ править | править код ]

Примите положение глубокого выпада, делайте покачивания с увеличением амплитуды и выпада (рис. 7.13).

Упражнение 7. Смена ног прыжком. [ править | править код ]

Примите положение максимального выпада (рис. 7.14, а).

Резким прыжком (максимально быстро и ритмично) поменяйте положение ног

Смена положения ног предваряется разгоном туловища вверх. Приземляться следует на всю подошвенную поверхность стопы передней ноги (пятка наружу) (рис. 7.14, б, в), примите положение максимального выпада. Это упражнение можно выполнять с гантелями в руках.

Упражнение 8. Ходьба выпадами. [ править | править код ]

Широкие выпады с продвижением вперед в количестве 10-15 раз (рис. 7.15, а, б). Затем сокращайте длину шага и через 10-20 шагов переходите на бег

Упражнение 9. Бег с захлестыванием голени. [ править | править код ]

Бег с захлестыванием голени (рис. 7.16, а — з).

Упражнение 10. Переменный бег. [ править | править код ]

Отрезки 80-120 м с переменным бегом: 5-10 беговых шагов активного бега, столько же шагов по инерции.

Упражнение 11. Отталкивания при Беге с прыжками. [ править | править код ]

Выполните 30-50 отталкиваний при беге прыжками, сокращая время и длину прыжков (рис. 7.17, а — м).

Заметки тренера [ править | править код ]

Бег с препятствиями — это не просто бег, а еще и полет. Он нам очень нравится, как нам нравятся все виды спорта, связанные с бегом, потому что они заставляют работать все мышцы. Лабораторные исследования мышечной деятельности показывают, что, когда мы бежим, работают все группы мышц и спортсмен получает невиданную аэробную нагрузку. Бег с препятствиями придает некоторую остроту, поднимая бегуна в воздух, добавляя еще больше сложности в и без того требовательный вид спорта. Лучше уже быть практически не может.

Чтобы заниматься этим видом спорта, вы должны быть идеальным бегуном. Прежде чем вы сможете летать над барьерами, необходимо добежать до барьера, имея достаточный импульс для прыжка вверх. Внимательно прочитайте разделы о беге, которые даются ниже. Выучите все, что можно, о механике бега.

Бег с препятствием — это бег. пока вы не оказываетесь перед препятствием, и тут меняется механика тела. Преодоление препятствия — это не прыжок. Это продолжение спринта с применением воздушного маневра. Если вы остановитесь, чтобы перевести бег в прыжок, вы уменьшаете скорость, что практически гарантирует падение буквально в следующую секунду. Для поднятия ведущей ноги вы используете сгибатели и четырехглавые мышцы бедра. Ваш корпус сгибает мышцы живота, чтобы помочь поднять эту ногу, в то время как вторая нога следует согнутая в колене (подтянута сухожилиями) и сильно вытянутая в бедре (вытягивают ягодичные мышцы). Вы устремляете колено ведущей ноги вперед, чтобы с силой перенести ее над барьером. Абдукторы и аддукторы бедра, а также мышцы щиколотки, стопы и голени придают вам стабильность. Ваш корпус сгибается над каждым препятствием, после чего возвращают вас в прямое положение. В полете сильно вытягивается шея. Вытягиваются плечи и руки: рука, противоположная ведущей ноге поднята и вытянута вперед, а вторая сильно вытянута назад вместе со второй ногой. Вы перелетаете и приземляетесь на подъем свода стопы. Великолепное зрелище.

Травмы имеют место при случайных ударах и при перегрузках пальцев ног, стоп, щиколоток, колена, ног, бедер и/или спины. Обычными травмами у барьеристов являются растяжения связок, растяжения в паху, отрывные переломы костей таза и травмы колена (если удариться о барьер). Одна из наибольших опасностей барьерного бега заключается в том, что спортсмен может не перепрыгнуть через барьер и упасть на трек, запутавшись в нем.

Мы говорили ранее и повторим еще раз: сила и гибкость в значительной мере могут предотвратить травмы и увеличить производительность.

Источник

Бег с препятствиями (стипль-чез). Техника бега и отличия от барьерного

Бег с препятствиями — вид легкоатлетического спорта, где помимо барьера в метр высотой бегунам приходится преодолевать еще и яму с водой, расположенную сразу за препятствием. Это технически сложная дисциплина, требующая больших затрат энергии, развитой координации движений, натренированной мускулатуры, поэтому он под силу только профессиональным бегунам. Это беговое направление имеет и другое название — стипль-чез, что в переводе с английского означает «скачки с препятствиями». У него свои отличительные черты и техника.

Историческая справка

Бег с препятствиями появился недавно: на Олимпийских играх он представлен с 1920 г. для мужчин и с 2008 г. для женщин.

Родиной стипль-чеза является Великобритания. Впервые состязания прошли между студентами Оксфордского университета на дистанции в 2 мили. Считается, что этот вид бега произошел от конных скачек с преградами в виде хвороста, естественных изгородей и канавы с водой. Из этого вида спорта легкоатлеты позаимствовали многие технические элементы.

Автором первого олимпийского рекорда в стипль-чезе стала россиянка, Гульнара Галкина-Самитова, преодолев 3 км за 8 мин. 58 сек. Лучшего результата на Олимпиаде никто больше не продемонстрировал. Среди мужчин олимпийский рекорд в 8 мин. 3 сек. принадлежит атлету из Кении Консеслусу Кипруто. Мирового рекорд, актуальный до сих пор, установил катарский спортсмен Саиф Саид Шахин в 2004 г., преодолев 3 км за 7 мин. 53 сек.

Чем бег с препятствиями отличается от барьерного

В отличии от барьерного он более непредсказуем. В нем легкоатлет может вырваться вперед более, чем на 100 м. Но не менее редки и курьезные ситуации, когда лидирующие спортсмены задевают препятствие или же оказываются в яме с водой. Поэтому в стипль-чезе очень важно выполнить мощный толчок от препятствия, чтобы как можно дальше перепрыгнуть воду.

Кроме того, есть и другие отличия:

- Дистанции. В беге с барьерами предусмотрены дистанции в 50, 60, 100, 110 и 400 м. и стиль их преодоления аналогичен спринту. Бег с препятствиями — это преодоление средних дистанций (обычно 3 км). На забегах среди юниоров, а также на региональных состязаниях допускается преодолевать 2 км.

- Препятствия. В беге с барьерами присутствуют лишь L-образные планки, размещенные по всему пути следования на равном расстоянии друг от друга. Стипль-чез наряду с барьерами включает ямы с водой — всего 28 конструкций и 7 ям. На сокращенной дистанции — 18 препятствий и 5 ям. Обычно водные ямы начинаются после 4-й перекладины. Протяженность водной преграды разнится для мужчин и женщин: для первых — 3,56 м, для вторых — 3,06 м. А вот ширина стандартна — 3,66 м. Глубина такого водоема равна 70 см и уменьшается по мере движения. На дне располагается мат.

- Тип конструкции. Препятствия для стипль-чеза не идентичны тем, что используются в беге с барьерами. Они ниже и значительно устойчивее, что обеспечивается большим весом (порядка 100 кг) и основаниями по обеим сторонам, удерживающими барьер от падения. Поэтому опрокинуть такую конструкцию крайне сложно. В барьерном беге заваливание преград происходит довольно часто.

- Техника взятия барьеров. Атака препятствия происходит по аналогии с барьерным бегом. Запрещен намеренный переворот барьера. Преодолеть препятствие можно с помощью барьерного шага (происходит «перешагивание» через препятствие, благодаря чему экономится время) или наступного шага (спортсмен выполняет толчок ногой от барьера, экономя энергию и перепрыгивая большую часть водной ямы). Еще одно техническое отличие состоит в том, что бег с препятствиями подразумевает высокий старт.

Техника бега с препятствиями

Особые технические приемы используются не только при беге, но и при взятии перекладин, преодолении водного препятствия. Техника бега по дистанции аналогична той, что применяется при кроссе на средние и большие расстояния. На удалении до планки примерно в 7-9 шагов атлеты укорачивают шаг и увеличивают их частоту, чтобы «набежать» на препятствие. Бег с препятствиями является цикличным: на протяжении движения легкоатлет делает три беговых шага и один барьерный.

Перелетая через планку, участнику состязаний необходимо стремиться не к увеличению амплитуды прыжка, а к продвижению вперед. Высокие прыжки уменьшают набранную скорость. Переход через препятствие происходит прямой маховой ногой, толчковая при этом согнута в колене. Разноименная рука направлена вперед, а другая отведена назад. Мужчины выполняют более сильный наклон корпуса вперед. Женщины делают более высокий подъем колена и бедра маховой ноги. После взятия барьера толчковая нога подтягивается к корпусу. Приземление осуществляется только на носок. Первый шаг после препятствия имеет наименьшую длину, а второй, наоборот, максимальную. Первый барьер является самым важным, ведь именно он задает темп дальнейшего движения бегуна.

Преодоление барьера, за которым расположена водная яма, требует особой техники и намного сложнее стандартного взятия перекладины. За 6-8 шагов до препятствия спортсмен ускоряется, затем выполняет мощный толчок от поверхности, напрыгивает на барьер и отталкивается от него. Чем мощнее будет это движение, тем дальше можно перепрыгнуть яму и даже полностью перелететь ее. Каждый участник забега стремиться угодить в менее глубокое место, поскольку приземление на глубину влечет потерю скорости, а значит, и времени.

Наступ на барьер производится с более слабой ноги, чтобы приземлиться можно было на сильную. Приземляясь, атлет старается сохранить движение вперед, удерживая центр тяжести тела немного впереди точки опоры.

Бег с препятствиями имеет свою специфику. На первых кругах участники состязания, прежде всего опытные, могут и вовсе не попасть в воду. Но к концу забега силы иссякают, отталкивание становится менее сильным и фаза полета над водой сокращается. Поэтому ближе к финишу бегуны чаще падают в яму. Чтобы уменьшить неблагоприятные последствия от этого, для стипль-чеза существует специальная обувь, подошва которой хорошо отводит влагу.

Финишную черту можно преодолевать одним из следующих методов:

- Наклонив вперед корпус и отведя руки назад.

- Повернувшись немного боком, выставив вперед плечо.

Снятие участника с забега происходит за следующие действия:

- Пробегание под конструкцией.

- Бег по краю ямы.

- Перенос ноги сбоку планки или ямы.

За перевернутые конструкции спортсменов не наказывают, однако это влечет снижение ускорения и потерю времени.

Сравнительно новая дисциплина в легкой атлетике «бег с препятствиями», уже приобрел достаточную популярность. Многих привлекает его зрелищность и непредсказуемость. Возможно, благодаря такому характеру стипль-чез из конных скачек довольно быстро оформился в олимпийский спорт. Бегуну этого направления приходится вырабатывать волю к победе, силу и выносливость, постоянно тренировать мышцы. Только комплексная подготовка поможет преодолеть дистанцию в 3 км и все преграды, за минимальное время. Ценность этой дисциплине добавляет то обстоятельство, что она является прикладной, то есть навыки, приобретенные спортсменами, могут использоваться ими в обычной жизни.

Источник