- Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс

- Уроки 23 — 24 Преодоление естественных препятствий

- Приглашаем к дискуссии

- Правила преодоления препятствий

- Обеспечение безопасности при переправах через реки

- Задание

- Задание

- Вспомните:

- Правила переправы через замёрзшие реки и водоёмы

- Работа в группах

- Домашнее задание

- Участвуем в проекте

- Природные препятствия и способы их преодоления

Основы безопасности жизнедеятельности

8 класс

Уроки 23 — 24

Преодоление естественных препятствий

Приглашаем к дискуссии

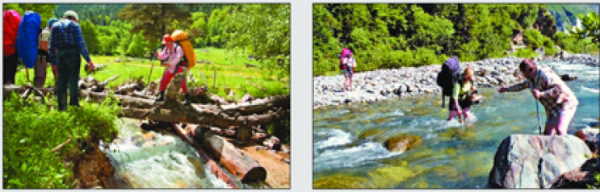

Рассмотрим рисунки. Выскажем предположения: что сделали туристы неправильно при организации движения по маршруту?

Правила преодоления препятствий

Двигаться по лесу надо цепочкой, соблюдая небольшие интервалы. Если нет тропы, следует идти не спеша, осторожно, выбирая наиболее безопасные места. Проходя сквозь чашу или заросли кустарника, впереди идущему туристу необходимо придерживать ветви, чтобы они не хлестали по лицу идущего следом. Идущие впереди должны предупреждать об опасных местах: ямах, торчащих пнях, корягах, корнях, скользких поверхностях, скрытых промоинах и т. п. Особо опасные места лучше обходить стороной.

Следует соблюдать осторожность, когда приходится преодолевать канавы или ручьи по гнилым и неустойчиво лежащим брёвнам и стволам деревьев, особенно в дождливую погоду или после росы, когда они мокрые и скользкие. Перебираясь через глубокие овраги с обрывистыми стенками, заваленные буреломом и камнями (по дну которых нередко текут ручьи), необходимо выбирать наиболее пологое место, где легче всего организовать спуск и подъём. Если приходится подниматься по скользкому и крутому склону, для обеспечения безопасности следует устроить верёвочные перила. Для этого при планировании похода тщательно изучают маршрут по карте, выявляя возможные препятствия. А в групповое снаряжение обязательно включают специальные верёвки (основную и вспомогательную), длина которых должна быть достаточной для безопасного преодоления естественных препятствий.

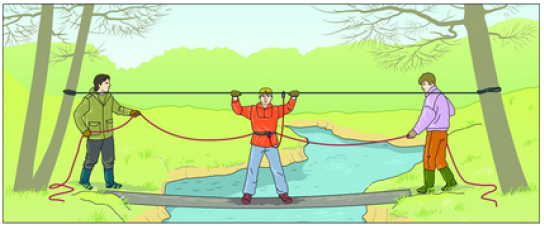

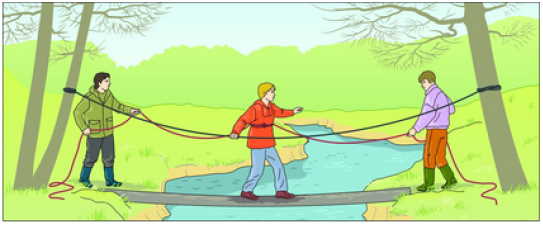

При переправах через глубокие овраги или бурные реки по брёвнам туристы также должны наводить верёвочные перила. Переправу каждого участника организуют со страховкой. Снаряжение (рюкзаки) переправляют по перилам отдельно от участников.

Обеспечение безопасности при переправах через реки

Задание

Читая текст, обратите внимание на правила разведки при преодолении препятствий.

Часто бывает, что на пути движения туристской группы оказываются реки и ручьи. Следует заранее подумать о том. как через них переправляться. Лучше всего найти на крупномасштабной карте ближайший к маршруту мост и по нему перейти на другой берег. Однако порой это сделать невозможно. Тогда приходится организовывать переправу самостоятельно.

• вброд (с шестом, со страховкой по перильной верёвке, шеренгой, кругом, колонной);

• на плавсредствах (на лодках или плотах);

• над водой (по выступающим над водой камням, по бревну или дереву, по кладям, с использованием наведённых верёвочных перил);

• вплавь (со страховкой и без страховки);

• по льду (в лыжных и пеших походах в межсезонье или зимой).

В горных районах, а также на равнине в период обильных дождей и таяния снега небольшие ручейки могут превращаться в бурные потоки. Такие неожиданности даже опытных туристов заставляют откатиться от переправы. Лучше вернуться назад, потратить на обход лишний день, в крайнем случае вообще отказаться от продолжения похода, но не рисковать. Вероятность несчастного случая при переправе через бурный поток весьма велика.

При разработке графика движения группы необходимо учитывать время на организацию сложных переправ так. чтобы туристы подошли к реке ближе к вечеру. Это позволит ещё до наступления темноты произвести осмотр реки и её берегов, определить наиболее подходящий для организации переправы участок русла. А ранним утром следующего дня приступить непосредственно к самой переправе.

• осмотр местности с целью определения наиболее безопасного способа переправы (вброд, над водой, по воде);

• выбор участка реки и берега, где будет осуществляться переправа; например, если руководитель решил переправляться вброд, ищут, где русло самое широкое, а глубина потока наименьшая, где минимальная скорость течения, относительно ровное дно, малое количество камней и небольшая крутизна берегов;

• выбор типа страховки, соответствующего избранному способу переправы (шест, перильная верёвка и пр.);

• при необходимости оборудование места переправы (вкапывание или закрепление опор для крепления верёвочных перил);

• для первого участника переправы (который переплывает или переходит реку без перил) надо продумать страховку;

• распределение ролей между участниками переправы для страховки её первого участника;

• при переправе стенкой или кольцом назначают старшего группы (он координирует действия по оборудованию переправы, когда грохот воды или ширина реки не дают возможности переговариваться);

• проведение инструктажа участников переправы (каждый должен знать, что ему делать во время переправы и на противоположном берегу, как страховать друг друга и как действовать в экстренных ситуациях);

• отдельный инструктаж для туристов, организующих страховку.

Не следует искать переправы вброд в местах поворота русла реки. На таких участках один берег всегда крутой и труднодоступный, русло под ним глубокое, а течение — быстрое. Лучше найти прямой и широкий участок реки: чем русло шире, тем оно мельче.

Если переправа организуется в глубоком месте или на реке с быстрым течением, руководитель обязательно должен организовать ниже по течению «пост перехвата». Его задача — помогать тем. кто сорвался в воду.

При переправе с шестом его следует использовать как опору, опираться следует на ту часть дна. которая выше по течению, захватывать шест надо обеими руками и держать их близко друг к другу, а не разносить по шесту.

Задание

Сравните рисунки и найдите в них отличия. На каких рисунках туристы осуществляют переправу с нарушениями?

Вспомните:

Какие способы ориентирования на местности вы знаете? Как определить с помощью карты ваше местоположение на местности? Какие местные признаки помогут найти стороны горизонта? Как организовать сигнальный костёр?

Правила переправы через замёрзшие реки и водоёмы

Работа в группах

Составьте план переправы с учётом следующих результатов разведки: переправляться можно вброд: туристы подошли к реке перед заходом солнца: берег реки неровен и каменист.

Домашнее задание

Подготовьте ответ на вопрос «Что включает разведка переправы?».

Прежде чем шагнуть на лёд, внимательно осмотритесь. Безопаснее всего переходить водоём или реку по прозрачному льду, который имеет зеленоватый или синеватый оттенок. Толщина его должна быть более 7 см. Прочность льда проверяют ударами палки или ломика. Если после двух-трёх ударов вода не показывается, то лёд достаточно крепок. Если лёд начинает прогибаться или трещать под ногами, надо осторожно вернуться назад. Уходить лучше скользящим шагом — не отрывая ног ото льда. При пешеходой переправе соблюдают дистанцию в 5 — 6 м.

Если переправу совершают лыжники, они должны быть готовы в случае опасности быстро освободиться от снаряжения. Для этого надо, заранее отстегнуть крепления лыж. Палки надо держать в руках, сняв петли с кисти. Рюкзак надо снять со спины и закинуть на одно плечо.

Участвуем в проекте

Тема проекта: «Как укрыться от непогоды».

Группы, используя свой опыт, а также информацию из Интернета, предлагают чертежи (рисунки) укрытий от непогоды, используемых туристами в лыжном и пешем туризме. Заранее выбранная экспертная группа оценивает безопасность, прочность, надёжность и удобство предлагаемой конструкции.

Источник

Природные препятствия и способы их преодоления

Правила и техника движения группы на маршруте

Наиболее сложные участки маршрута следует проходить в первой половине дня, т.к. к вечеру сказывается утомление: ухудшается восприимчивость, быстрота реакции, способность концентрировать внимание. Основные причины утомлениям- плохая тренированность участников, непосильный маршрут, слишком напряженный график движения. Быстрому утомлению способствует несвоевременное и некачественное питание, недосыпание, нарушения режима дня.

В походе целесообразно двигаться цепочкой с интервалом 1,5 – 2 метра. Впереди идет руководитель или назначенный им направляющий, как правило, сильный турист способный следить за темпом движения и выбрать оптимальный путь.

Никогда не следует брать препятствия “в лоб”, нужно набирать высоту постепенно. Темп движения определяется силами группы, весом рюкзаков. При выборе темпа следует ориентироваться на слабейших участников, по этой причине слабых ставят во главе группы за направляющим. Обычный ритм движения группы – 50 минут движения, 10 минут отдыха.

Природные препятствия и способы их преодоления

Для успешного преодоления крутых склонов необходимо иметь обувь на рифленой, не скользящей подошве, а также овладеть некоторыми приемами ходьбы. При подъемах ботинок рекомендуется ставить на всю подошву, а не на носок. Вместе с тем надо стараться сохранить горизонтальное положение ступни, используя каждый прочно лежащий камень, незначительную выпуклость склона, на которые наступаете каблуком ботинка.

Чем круче склон, тем больше надо разводить носки ног. При затяжном подъеме рекомендуется подниматься “серпантином” – попеременно – то левым, то правым боком к склону. При движении по травянистому склону вдоль него (траверсирование) ступню расположенной выше ноги надо ставить на всю подошву поперек склона, а ступню другой разворачивать носком на некоторый угол вниз. Во время изменения направления по траверсу, вся группа должна собираться в одном месте.

По хорошей тропе и с легким рюкзаком подготовленные туристы могут спускаться бегом. При этом ноги, почти не сгибая, далеко выбрасывают вперед, а корпус откидывают несколько назад. На крутых участках спускаются на полусогнутых ногах.

Травянистые склоны, осыпи

Травянистые склоны практически безопасны, если не считать что они скользкие. Высоту набирают, двигаясь короткими зигзагами или длинными короткими траверсами. При этом ногу ставят на всю ступню и как можно горизонтальнее, на носках идти по возможности не следует. Помните, что на крутом травянистом склоне, особенно если турист с тяжелым рюкзаком задержаться трудно.

Спуск производят вниз по кратчайшему пути быстрыми мелкими шагами (не бегом). По крутому склону рекомендуется спускаться боком, опираясь на альпеншток. Не следует двигаться по высокой траве и мелкому кустарнику, т.к. это приводит к соскальзыванию ног и потере равновесия.

По осыпи вверх надо идти наискось, выбирая для постановки ноги удобные. О каждой не прочно лежащей опоре направляющий должен предупреждать тех, кто следует за ним. Идти надо настолько близко, чтобы камень, нечаянно сдвинутый с места одним туристом, мог быть задержан следующим за ним товарищем. При спуске группой по осыпи надо остерегаться того, чтобы один турист находился под другим.

При движении следует избегать склонов со свежеупавшими камнями, склонов морены, подмытых рекой. Надо помнить, что в жаркую и дождливую погоду, в туман через 1 – 2 часа после восхода солнца на освещенных и достаточно крутых склонах возникают камнепады.

Чтобы туристы не столкнули камни, не рекомендуется выходить на осыпь в связках. Также нельзя выходить на каменистый участок в “кошках”, которые нередко цепляются за камни, вызывая падение человека.

Лесные заросли, завалы

Основная сложность в движении по лесу заключается в выдерживании нужного направления. При движении в густом лесу следует использовать тропы, в том числе и звериные. По лесным зарослям, густому кустарнику или жесткому травостою двигаться компактной группой с интервалом, обеспечивающим безопасность. Каждый должен внимательно следить за впереди идущим и повторять его движения. Надо придерживать приведенные в движение ветки, чтобы они не ударили идущего сзади. Для защиты от сучков и веток надевают одежду с длинными рукавами (желательно иметь штормовой костюм). Одну руку выставляют вперед для защиты лица и глаз от веток. При преодолении перегораживающих тропу упавших деревьев, лесных завалов следует не перепрыгивать, а осторожно перешагивать, обходить, перелезать через препятствия. Надо помнить, что стволы подгнивших деревьев неустойчивы и часто покрыты скользкой гнилой корой. На рюкзаке и на одежде не рекомендуется иметь различные “цепляющиеся” предметы: подвешенные к рюкзаку ведра или котелок, торчащее из кармана рюкзака топорище. Даже обычная шерстяная шапочка с бубоном будет задевать за растительность и задерживать движение туриста.

По заболоченной местности обычно преодолевается по замощенным тропам – гатям. Если их нет, то на безопасном болоте (необходимо предварительно проконсультироваться у местных жителей) туристы двигаются, перешагивая или перепрыгивая с кочки на кочку. У каждого в руках должен быть шест, который служит опорой, зондом для измерения глубины и средством подстраховки. Чтобы уменьшить давление ступни туриста, можно применять плетеные “лыжи”, подвязывать к обуви легко снимающиеся куски фанеры или использовать жердевые настилы.

У нас в Крыму речки неширокие, но с быстрым течением. Способы их преодоления: брод, если знаешь место, бревно, навесная переправа. Переправа по клади. Если мост, клади не имеет перил и неустойчивы, то первым их проходят опытные туристы. Он пробует переправу и организует страховку других членов группы, с помощью шеста или руки. Для лучшего сохранения равновесиям при переходе клади каждому следует иметь длинную палку. Наиболее трудно удерживаться на бревне, если оно качается в горизонтальной плоскости. Несколькими пружинящими приседаниями эти колебания обычно можно погасить или перевести в вертикальную плоскость, что причиняет меньше неудобств для туристов. Иногда рядом с кладью на высоте плеча натягивают веревочные перила или держат шест.

Переправа вброд без веревки. Переправа вброд на реках со сравнительно спокойным течением различны: можно переправляться в одиночку с шестом, которым упираются навстречу течению; вдвоём, встав лицом друг к другу и положив вытянутые руки на плечи товарища; группой в 3 – 6 человек (“таджикский” способ) встав стенкой так, чтобы наиболее сильные и рослые туристы были с краёв, или в круг, обняв друг друга за плечи. В любом случае место переправы выбирают после предварительной разведки на возможно более широком, а следовательно, и более мелком участке реки. Если из воды торчат крупные камни, нужно идти чуть ниже их по течению, где ударная сила потока ослабевает. Переходить реку с каменистым дном или дном, характер которого неизвестен, надо с обутыми ногами, сняв одежду, которая может увеличить напор воды. Каждый шаг следует делать осторожно, ощупывая дно ногой.

Переправа вплавь возможна на спокойной реке и для умеющих хорошо плавать. Удобным местом для неё служат глубокие участки с пологими берегами. Заранее рассчитывая на снос вниз по реке, туристы плывут под углом к течению. Не следует стремиться пересечь преграду по кратчайшей прямой. Вещи рекомендуется сложить на легкий плотик и толкать его перед собой.

Движение по скалам требует применения правила “трех точек опоры”. Это значит надо двигаться так, чтобы на более или менее сложных участках во время перемещения одной конечности остальные не отрывались от опор, на легких склонах руки только поддерживают равновесие и активно работают лишь там, где нет удобной и надежной опоры для ног. Туловище надо по возможности держать вертикально, а руки и ноги разводить не менее чем на ширину плеч. На выступы следует опираться внутренними рантами ботинок. Двигаться надо плавно, без рывков — так легче сохранить равновесие и сэкономить силы.

Дата добавления: 2015-09-10 ; просмотров: 8 | Нарушение авторских прав

Источник