Предварительный анализ проблемы

На этом этапе определяются:

ü уровни рассмотрения, элементы и структура процесса;

ü подсистемы и используемые ими основные ресурсы, критерии качества функционирования подсистем;

ü основные противоречия, узкие места и ограничения.

Основная задача этого этапа заключается в определении целей, которых необходимо достичь в процессе управления. Непосредственное участие в процессе формирования этих целей должен принимать руководитель.

Цели должны быть конкретными и выражаться измеримыми значениями, тем самым задаются показатели, которые будут впоследствии использоваться для выбора варианта управленческого решения и контроля реализации управляющих воздействий.

Под воздействием внутренних или внешних факторов или при получении дополнительной информации цели могут изменяться во времени. Таким образом, при формулировке целей управления важно учитывать как факторы взаимодействия (внутренние и внешние), так и временной аспект.

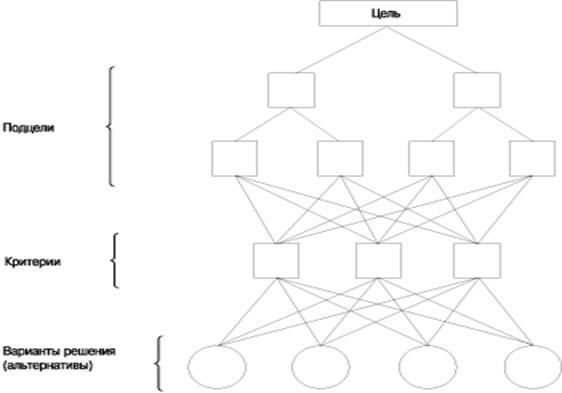

Для того, чтобы определить уровни рассмотрения, элементы и структуру процесса может быть использован, в частности, подход, предусматривающий декомпозицию главной цели до того уровня детализации, когда для нижнего уровня иерархии целей можно сформулировать критерии, позволяющие адекватно описать степень достижения целей при принятии той или иной альтернативы (Рис. 3).

Например, главная цель фирмы − выбор варианта внедрения СППР с целью повышения рентабельности фирмы.

Рис.3. Декомпозиция целей

Критериями оценки вариантов могут выступать, например, затраты на внедрение, способность поддерживать решения, возможность адаптации к другим видам деятельности фирмы, возможность защиты информации, время реакции на запрос, надежность оборудования и пр. Наборы значений этих критериев используются для описания исходов альтернативных вариантов решений (в дальнейшем, «альтернатив»). Для решения таких сложных проблем следует привлекать многих специалистов в разных областях знаний, что при использовании такого подхода весьма затруднительно.

Цели управления должны учитывать всю накопленную объективную и субъективную информацию, а также согласовываться с имеющимися возможностями и ресурсами. В качестве технологий на этом этапе могут использоваться методики SWOT-анализа (strengths and weaknesses, opportunities and threats − достоинства и недостатки, возможности и угрозы), сегментного анализа и т. д.

В случае если поставленные цели не согласуются с имеющимися ресурсами и возможностями, они могут оказаться недостижимыми. Это может выявиться на последующих этапах процесса поддержки принятия решения, что приведет к возврату на первый этап и уточнению и корректировке ранее поставленных целей и показателей.

Постановка задачи

Постановка конкретной задачи принятия решений (ЗПР) включает:

ü формулировку задачи;

ü определение типа задачи;

ü выбор метода решения ЗПР;

ü определение множества альтернатив и основных критериев для выбора из них наилучшей, согласование критериев.

Для решения задач широко применяются следующие методы:

3.2.1. Генерация решений с помощью аналитических моделей.К ним относится огромное число алгоритмов численных методов решения систем уравнений, статические методы, методы ситуационного моделирования. Однако проблема моделирования принимаемых решений существует. Есть области, где оно применяется очень успешно, но существуют области, в которых такое моделирование дает приближенные, а в некоторых случаях и просто неверные оценки.

Наиболее известны задачи линейного программирования, в которых максимизируемая функция F(X) является линейной, а ограничения А задаются линейными неравенствами.

Пример.Цех может производить стулья и столы. На производство стула идет 5 единиц материала, на производство стола − 20 единиц (футов красного дерева). Стул требует 10 человеко-часов, стол − 15. Имеется 400 единиц материала и 450 человеко-часов. Прибыль при производстве стула − 45 долларов США, при производстве стола − 80 долларов США. Сколько надо сделать стульев и столов, чтобы получить максимальную прибыль?

Обозначим: Х1 − число изготовленных стульев, Х2 − число сделанных столов. Задача оптимизации имеет вид:

В первой строке выписана целевая функция − прибыль при выпуске Х1 стульев и Х2 столов. Ее требуется максимизировать, выбирая оптимальные значения переменных Х1 и Х2 . При этом должны быть выполнены ограничения по материалу (вторая строчка) − истрачено не более 400 футов красного дерева. А также и ограничения по труду (третья строчка) − затрачено не более 450 часов. Кроме того, нельзя забывать, что число столов и число стульев неотрицательны.

В четвертой и пятой строчках задачи и констатируется, что переменные неотрицательны.

Условия производственной задачи можно изобразить на координатной плоскости. Будем по горизонтальной оси абсцисс откладывать значения Х1 , а по вертикальной оси ординат − значения Х2 .

Таким образом, множество возможных значений объемов выпуска стульев и столов (Х1 , Х2 ) представляет собой выпуклый четырехугольник, показанный на рис.4. Три его вершины очевидны − это (0,0), (45,0) и (0,20). Четвертая − это пересечение двух прямых − границ треугольников на рис.1 и рис.2, т.е. решение системы уравнений

Из первого уравнения: 5 Х1 = 400 − 20 Х2 , Х1 = 80 − 4 Х2 . Подставляем во второе уравнение: 10 (80 − 4 Х2) + 15 Х2 = 800 − 40Х2 + 15 Х2 = 800 − 25 Х2 = 450, следовательно, 25 Х2 = 350, Х2 = 14, откуда Х1 = 80 − 4 х 14 = 80 − 56 = 24. Итак, четвертая вершина четырехугольника − это (24, 14).

Основная идея линейного программирования состоит в том, что максимум достигается в вершинах многоугольника. Максимум целевой функции, равный 2200, достигается в вершине (24,14).

Таким образом, оптимальный выпуск таков: 24 стула и 14 столов. При этом используется весь материал и все трудовые ресурсы, а прибыль равна 2200 долларам США.

3.2.2. Генерация решений с помощью экспертных систем

При решении ЗПР часто возникают проблемы, которые по различным причинам не могут быть формализованы и решены с применением разработанного в настоящее время математического аппарата. В этих случаях прибегают к услугам экспертов (системных аналитиков), чей опыт и интуиция помогают уменьшить сложность проблемы.

На работу эксперта оказывают влияние следующие факторы:

– ответственность за использование результатов экспертизы;

– знание того, что привлекаются и другие эксперты;

– наличие информационного контакта между экспертами;

– межличностные отношения экспертов (если между ними есть информационный контакт);

– личная заинтересованность эксперта в результатах оценки;

– личностные качества экспертов (самолюбие, конформизм, воля и др.).

Существуют различные методы математической обработки мнений экспертов. Экспертам предлагают оценить различные альтернативы либо одним, либо системой показателей. Кроме того им предлагают оценить степень важности каждого показателя (его «вес» или «вклад»). Самим экспертам также приписывается уровень компетентности, соответствующий его вкладу в результирующее мнение группы.

Экспертная система, используя знания, полученные от специалистов в данной предметной области, решает те же проблемы, экспертами в которых являются эти специалисты, с применением компьютера.

Необходимо особо подчеркнуть, что существует принципиальное различие в характере использования экспертных методов в экспертных системах и в поддержке принятия решений. Если в первом случае от экспертов требуется формализация способов принятия решений, то во втором, лишь само решение, как таковое.

Дата добавления: 2015-10-26 ; просмотров: 1083 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Методы экспертных оценок

Зачастую необходимо выбрать среди множества альтернатив, при этом каждая обладает различными преимуществами. И как же выбрать лучшую, имея мнение десятков, а то и сотен экспертов?

Как вычисление рейтинга компьютерной игры, основанного на оценках критиками графики, геймплея и сюжета, так и коллективный выбор приоритетной задачи перед появлением заказчика, относится к методам экспертных оценок.

Краткий ликбез

В случаях чрезвычайной сложности проблемы, ее новизны, недостаточности имеющейся информации, невозможности математической формализации процесса решения приходится обращаться к рекомендациям компетентных специалистов, прекрасно знающих проблему, — к экспертам. Их решение задачи, аргументация, формирование количественных оценок, обработка последних формальными методами получили название метода экспертных оценок.

Существует две группы экспертных оценок:

- Индивидуальные оценки основаны на использовании мнения отдельных экспертов, независимых друг от друга.

- Коллективные оценки основаны на использовании коллективного мнения экспертов.

Грубо говоря, к первой группе относится оценка статей на хабре, голосование в опросах и т.д., когда каждый эксперт принимает решение самостоятельно. Подбор (отсев) экспертов осуществляется посредством кармы. Именно первая группа превалирует в интернете 2 за счет возможности охвата большего числа экспертов.

Способы измерения объектов

- Ранжирование – это расположение объектов в порядке возрастания или убывания какого-либо присущего им свойства. Ранжирование позволяет выбрать из исследуемой совокупности факторов наиболее существенный.

- Парное сравнение — это установление предпочтения объектов при сравнении всех возможных пар. Здесь не нужно, как при ранжировании, упорядочивать все объекты, необходимо в каждой из пар выявить более значимый объект или установить их равенство.

- Непосредственная оценка. Часто бывает желательным не только упорядочить (ранжировать объекты анализа), но и определить, на сколько один фактор более значим, чем другие. В этом случае диапазон изменения характеристик объекта разбивается на отдельные интервалы, каждому из которых приписывается определенная оценка (балл), например, от 0 до 10. Именно поэтому метод непосредственной оценки иногда именуют также балльным методом.

Метод простой ранжировки заключается в том, что каждого эксперта просят расположить признаки в порядке предпочтения.

aij — оценка признака экспертом. n — количество признаков, m — количество экспертов.

Затем, подсчитывается Si — среднее значение важности признака.

Метод задания весовых коэффициентов (aij)

- всем признакам назначают весовые коэффициенты так, чтобы суммы коэффициентов была равна какому-то фиксированному числу (например, единице, десяти или ста);

- наиболее важному из всех признаков придают весовой коэффициент, равный какому-то фиксированному числу, а всем остальным – коэффициенты, равные долям этого числа.

Метод последовательных сравнений заключается в следующем:

- эксперт упорядочивает все признаки в порядке уменьшения их значимости: А1>A2>…>An;

- присваивает первому признаку значение, равное единице: A1=1, остальным же признакам назначает весовые коэффициенты в долях единицы;

- сравнивает значение первого признака с суммой всех последующих.

В парном сравнении не нужно, как при ранжировании, упорядочивать все объекты, необходимо в каждой из пар выявить более значимый объект или установить их равенство. Парное сравнение можно проводить при большом числе объектов, а также в тех случаях, когда различие между объектами столь незначительно, что практически невыполнимо их ранжирование.

При использовании метода чаще всего составляется матрица размером nxn, где n – количество сравниваемых объектов.

При сравнении объектов матрица заполняется элементами aij следующим образом (может быть предложена и иная схема заполнения):

- 2, если объект i предпочтительнее объекта j (i > j),

- 1, если установлено равенство объектов (i = j),

- 0, если объект j предпочтительнее объекта i (i Вычисление

Говоря о согласованности мнений экспертов, стоит упомянуть, что ранжирование не подразумевает (или не всегда подразумевает) расстояние. То есть у одного эксперта A>B>C означает, что A>>B>C, а у другого A>B>>C. И всякие корреляции и расчеты средних оценок тут не помогут. Как вариант, считать индекс согласованности. Что-то типо количества противоречивых замкнутых цепочек мнений экспертов (Первый считает, что A лучше Б, второй, что Б лучше С, а третий, что С лучше А) к количеству всех подобных цепочек.

Рейтинги обычно базируются на некоторой вероятностной модели, поэтому нужно тщательно учитывать область их возможного применения.

Заключение

Статья и не претендует на полный многоэтапный разбор методов и алгоритмов оценки, лишь поверхностное их описание. Посему, если вы знаете применимые в данном случае (не описанные мной) методы и алгоритмы — с удовольствием добавлю их в статью. Или любую полезную тематическую литературу.

Засим откланиваюсь. Всех с праздником, раминь. А для тех, кто зашел посмотреть на девушек — вот вам

Источник

Урок 4. Оценка эффективности принятых решений

Содержание:

Оценка повседневных решений

Для начала немного повторимся: если перед вами встала необходимость принять какое-то сложное решение, последствия которого вас беспокоят, в первую очередь стоит несколько раз обдумать все ЗА и ПРОТИВ, оценить ситуацию и возможные варианты ее разрешения. Четкая постановка цели принятия решения – это первый шаг на пути к его эффективности.

Конечным продуктом анализа принятого решения всегда будет выступать результат. На основе его можно будет судить, достигнута ли цель, какие были задействованы для ее достижения ресурсы, сколько было потрачено сил и времени, что получилось в итоге, и стоила ли игра свеч.

Итак, если принятое решение связано с какими-либо исчисляемыми величинами, его эффективность вполне поддается вычислению в относительных или абсолютных единицах. Например, если вы решили сменить место работы, рассчитывая выйти на новый уровень дохода, оценить эффективность своего решения вы можете уже по истечении месяца или полугодия. Если вы решили запустить новую рекламу своего продукта, понять, насколько было эффективно это решение, вы сможете, установив прирост клиентов, увеличение процента продаж и чистую прибыль.

В случае, когда решение связано с величинами неисчисляемыми, его оценка происходит иначе. Нужно понять, достигли ли вы поставленного изначально результата. К примеру, поставив перед собой задачу повысить свою личную продуктивность и начать больше успевать, вы решили изменить свой распорядок дня. Подвести итоги можно будет уже через неделю, проставив галочки рядом с выполненными делами в своем списке.

Аналогичным образом производится оценка принятых решений и в любой другой сфере жизни. Схема предельно проста: цель либо достигается, либо нет. Если она достигнута, вы все сделали правильно, если же нет – нужно что-то менять. Кроме того, оценка эффективности может осуществляться и с оглядкой на затраченные ресурсы: чем меньше сил, времени, денег и других средств вы израсходовали на реализацию своего решения, тем оно эффективнее. Все просто.

Как мы видим, в обычной каждодневной жизни делать анализ принятых решений достаточно легко. Но есть другая категория решений – управленческие, и их анализировать намного сложнее. На эту тему пишутся целые книги и пособия, и рассмотреть все детали в одном уроке, к сожалению, не получится. Однако указать на основы этого процесса вполне реально. Этим мы и займемся.

Основы оценки управленческих решений

Принятие любого управленческого решения можно назвать промежуточным этапом между управленческим решением и управленческим воздействием. Это в свою очередь говорит о том, что эффективность такого решения проявляется в совокупности эффективности его разработки и реализации.

Всего существует более шести десятков всевозможных частных показателей эффективности деятельности организации. К ним относятся оборачиваемость оборотных средств, рентабельность, окупаемость вложений, соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы и т.д.

Оценка эффективности управленческих решений предполагает использование понятия совокупного экономического эффекта, т.к. в полученные результаты в обязательном порядке включается трудовой вклад людей.

Следует сказать также, что для организаций очень важно удовлетворять требования потребителей и в то же время улучшать экономические показатели своей деятельности. Исходя из этого, при оценке эффективности решений появляется необходимость брать в расчет два аспекта результативности – социальный и экономический.

Проиллюстрировать алгоритм оценки эффективности управленческих решений можно, взяв для примера торговую организацию. Так, чтобы понять, результативным было решение или нет, необходимо вести раздельный учет доходов и расходов касаемо разных товарных групп. Учитывая, что на практике делать это весьма сложно, в процессе анализа распространено использование так называемых удельных качественных показателей. Здесь таковыми являются прибыль из расчета на 1 млн. рублей товарооборота и издержки обращения из расчета на 1 млн. товарных запасов.

Эффективность управленческих решений в торговых организациях выражается совокупно в количественной форме – это прирост объемов товарооборота, повышение скорости оборачиваемости продукта и снижение суммы товарных резервов.

Если же нужно понять итоговый финансово-экономический результат реализации управленческих решений, следует установить, насколько увеличиваются доходы конкретной организации и насколько сокращаются ее расходы.

Определить экономическую эффективность решения, повлиявшего на рост товарооборота и увеличение прибыли, можно при помощи формулы:

Эф = П*Т = П*(Тф — Тпл), где:

- Эф – показатель экономической эффективности

- П – показатель прибыли из расчета на 1 млн. рублей товарооборота

- Т – показатель прироста объема товарооборота

- Тф – показатель фактического товарооборота, наблюдающийся после реализации управленческого решения

- Тпл – показатель планового товарооборота (либо товарооборота за сопоставимый отрезок до реализации управленческого решения)

В данном примере экономическую эффективность отражает снижение показателей издержек обращения (коммерческих затрат, затрат на продажу), которые приходятся на остаток товаров. Отсюда и повышение показателей прибыли. Эффективность здесь определяется по формуле:

Эф =ИО*З = ИО*(З2 — З1), где:

- Эф – показатель экономической эффективности конкретного управленческого решения

- ИО – показатель объемов издержек обращения из расчета на 1 млн. рублей товарных запасов

- З – показатель величины изменений (уменьшений) товарных запасов

- 31 – показатель объемов товарных запасов до реализации управленческого решения

- 32 – показатель объемов товарных запасов после реализации управленческого решения

В нашем случае экономическая эффективность управленческого решения отразилась и на увеличении темпов оборачиваемости товаров. Ее показатель можно рассчитать по формуле:

Эф = Ио*Об = Ио*(Об ф — Об пл), где:

- Эф – показатель экономической эффективности управленческого решения

- Ио – показатель одновременного объема издержек обращения

- Об – показатель повышения темпов оборачиваемости товаров

- Об пл – показатель оборачиваемости товаров до принятия управленческого решения

- Об ф – показатель оборачиваемости товаров после принятия управленческого решения

В дополнение ко всему для анализа эффективности управленческих решений принято использовать несколько специализированных методов, упрощающих процедуру и приводящих к более точным результатам.

Методы оценки управленческих решений

В процессе оценки эффективности управленческих решений применяется семь основных методов:

- Индексный метод. Его применяют для анализа наиболее сложных явлений с элементами, не поддающимися измерениям. Индексы здесь играют роль относительных показателей. Они помогают оценить, как выполняются плановые задания, и определить динамику разных процессов и явлений. Индексный метод призван помочь разложить обобщающий показатель на факторы относительных и абсолютных отклонений.

- Балансовый метод. Его суть состоит в том, что сопоставляются взаимосвязанные показатели работы организации. Цель – определить влияние отдельных факторов и найти резервы для повышения эффективности компании. Взаимосвязь отдельных показателей представляется равенством итогов, которые получены после определенных сопоставлений.

- Метод элиминирования. Он обобщает два первых метода и предлагает возможность для определения воздействия какого-то одного фактора на общий показатель деятельности компании. При этом предполагается, что все другие факторы функционировали в одной среде – согласно плану.

- Графический метод. Является способом наглядного представления работы организации, определения комплекса показателей и оформления результатов произведенных аналитических мероприятий.

- Метод сравнения. Предлагает возможность оценки работы компании, выявления отклонений фактических показателей от базисных величин, установления их причин и поиска резервов последующего улучшения деятельности.

- Функционально-стоимостный анализ. Его можно назвать методом системного исследования, применяющегося, исходя из назначения объекта изучения. Его задача – повысить полезный эффект (отдачу) совокупных затрат за жизненный цикл объекта. Отличительной особенностью является то, что метод позволяет установить целесообразность ряда функций, которые будут выполняться проектируемым объектом в конкретной среде, а также проверить необходимость каких-то функций объекта, который уже существует.

- Экономико-математические методы. Применяются, когда требуется выбрать оптимальные варианты, определяющие специфику управленческих решений в текущих или предполагаемых экономических условиях. Задач, которые решают экономико-математические методы, множество. Среди них установление наилучшего ассортимента производимого продукта, оценка плана производства, сравнительный анализ экономической эффективности применения ресурсов, оптимизация производственной программы и другие.

На то, насколько будет эффективна работа организации, самым серьезным образом влияют управленческие решения. Это причина, по которой важно максимально овладеть управленческим аппаратом, теорией и практикой разработки и реализации решений. Это значит, что нужно обладать навыком выбора лучшей альтернативы среди нескольких вариантов.

Любые управленческие решения обусловлены достоверностью и полнотой имеющихся данных. Поэтому они могут приниматься как в условиях определенности, так и в условиях неопределенности.

Принятие управленческих решений как процесс представляет собой циклическую последовательность действий ответственного лица по разрешению актуальных проблем. Эти действия заключаются в анализе ситуации, разработке возможных путей решения, выборе и осуществлении лучшего из них.

Практика показывает, что на принятие решений на любом уровне подвержено погрешностям. На это влияют многие причины, т.к. экономическое развитие включает в себя большое количество самых разных ситуаций, которые нужно разрешать.

Особое место среди причин того, почему управленческие решения оказываются малоэффективными, занимает несоблюдение или банальное незнание технологии их генерации и последующего выполнения. А для этого принято использовать теоретическую информацию, методы и техники, о которых мы говорили в предыдущих уроках.

Все, сказанное выше, безусловно, описывает лишь базовые предпосылки оценки эффективности управленческих решений. Чтобы правильно применять их на практике, необходимо либо иметь соответствующее образование, либо погрузиться в изучение специализированной литературы, т.к. есть огромное количество тонкостей, нюансов, методик и чисто технических данных, которые нужно изучить, усвоить и освоить. Этот урок может служить отправной точкой для последующего углубления в специфику оценки эффективности управленческих решений.

В заключение же нашего курса хотелось бы осветить еще одну тему, знания в которой просто необходимы для принятия правильных решений в жизни, обучении и на работе. Это тема психологии принятия решений. И рассмотрим мы ее с позиции Даниэля Канемана – психолога и одного из основоположников поведенческих финансов и психологической экономической теории. В своих объяснениях иррационального отношения людей к риску в управлении своим поведениям и принятии решений он объединяет когнитивистику и экономику. Идеи Канемана окажут вам существенную поддержку в повышении своей эффективности.

Хотите проверить свои знания?

Если вы хотите проверить свои теоретические знания по теме курса и понять, насколько он вам подходит, можете пройти наш тест. В каждом вопросе правильным может быть только 1 вариант. После выбора вами одного из вариантов, система автоматически переходит к следующему вопросу.

Напоминаем, что для полноценной работы сайта вам необходимо включить cookies, javascript и iframe. Если вы ввидите это сообщение в течение долгого времени, значит настройки вашего браузера не позволяют нашему порталу полноценно работать.

Источник