- Способы предотвращения иммунной толерантности

- Искусственная толерантность иммунной системы

- Иммунный паралич

- Расщеплённая толерантность иммунитета

- Нарушения толерантности иммунной системы. Аутоимунные заболевания

- Способы предотвращения иммунной толерантности

- Толерантность иммунитета. Устойчивость иммунной системы

- Механизмы поддержания толерантности иммунитета

- Иммунологическая толерантность

- История открытия иммунной толерантности. Условия ее возникновения в организме. Клеточные основы ее проявления. Механизм ее работы с иммунной системой. Описание процессов ареактивности, предотвращающих нежелательные реакции против собственных органов.

- Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

- 1. историческая справка

- У животных возникла пожизненная толерантность: во взрослом состоянии они не давали гуморального ответа на введение эритроцитов партнера по эмбриональному парабиозу. Основываясь на этом наблюдении, Вернет и Феннер постулировали, что решающим фактором в формировании иммунореактивности и приобретении способности распознавать чужеродные антигены служит возраст животных в момент первого контакта с антигеном. Такая гипотеза казалась логичной, поскольку с большинством собственных антигенов иммунная система сталкивается обычно до рождения и только позднее начинает взаимодействовать с чужеродными антигенами.

- Экспериментальное подтверждение эта гипотеза получила в 1953 г., когда Медавар и его коллеги индуцировали у мышей толерантность к аллогенному кожному трансплантату путем введения аллогенных клеток новорожденным особям. Подобная толерантность легко объяснима с позиций клонально-селекционной теории Бернета, согласно которой данный иммуноцит при участии антигена проходит отбор, после чего делится, давая клон дочерних клеток той же специфичности.

- Один из постулатов этой теории гласит, что при контакте с теми или иными антигенами после рождения специфичные к ним клоны лимфоцитов активируются, тогда как при контакте до рождения происходит делеция специфичных к данным антигенам клонов. Из теории следует, что весь репертуар специфичностей должен быть создан до рождения, однако в действительности дифференцировка лимфоцитов продолжается еще долгое время после рождения. Таким образом, ключевым фактором, определяющим иммунореактивность, является не стадия развития организма, а степень зрелости лимфоцита в тот момент, когда он встречается с антигеном.

- Такое предположение было высказано в 1959 г. доктором Ледерберг в ее модифицированной трактовке клонально-селекционной теории: незрелые лимфоциты, контактирующие с антигеном, подвергаются клональной делеции, а зрелые активируются. В настоящее время иммунокомпетентность новорожденного организма — твердо установленный факт. Индуцировать толерантность к определенным антигенам до рождения удается просто по той причине, что иммунные реакции у новорожденных и взрослых могут быть функционально различными. В связи с этим индукцию толерантности у новорожденных можно рассматривать как один из первых примеров «иммунного отклонения» такого типа.

- Основополагающими открытиями 1960-х гг. стали иммунологическая компетентность лимфоцитов, ведущая роль тимуса в развитии иммунной системы и существование двух взаимодействующих субпопуляций лимфоцитов — Т- и В-клеток. Именно эти открытия послужили основой для обширных исследований по выяснению клеточных механизмов «толерогенеза».

- 2. Условия возникновения иммунной толерантности

- Классический путь воспроизведения толерантного состояния — это введение антигена в новорожденный организм, чья иммунная система еще не приобрела полноценного развития. Однако при определенных условиях специфическую толерантность можно воспроизвести и у зрелого организма:

- Во всех случаях эффективность индукции толерантности у взрослых обратно пропорциональна степени иммуногенности антигена: чем более иммуногенен антиген, тем труднее создать толерантное состояние. Например, альбумин, является слабым иммуногеном. Он длительное время циркулирует в кровотоке и плохо захватывается антигенпрезентирующими клетками. Эти его особенности создают условия для относительно легкой индукции толерантности. В то же время создание толерантности к сильным иммуногенам, в частности к чужеродным эритроцитам, часто терпит неудачу.

- Успех индукции толерантности зависит также от дозы используемого антигена. Так, опыты с бычьим сывороточным альбумином показали, что толерантное состояние воспроизводится либо при использовании дозы, ниже той, которая является иммуногенной, либо при очень высокой дозе. Эти факты послужили основой для разработки концепции низкодозовой и высокодозовой толерантности.

- Антигены, которые плохо деградируют в организме животных, являются лучшими толерогенами, чем те, которые характеризуются метаболической нестабильностью. Известно, что полимеры D-аминокислот в отличие от L-аминокислот не подвержены гидролитическому разрушению вообще или только в крайне слабой форме. Конъюгация гаптена (например, ДНФ) с синтетическим пептидом, составленным из D-аминокислот, обеспечивает развитие толерантности к гаптену. В то же время коньюгат гаптена с L-аминокислотами не способен индуцировать толерантность.

- Способность многих белков к агрегации является фактором повышения их иммуногенности. Такое повышение связано с более активным захватом белковых агрегатов макрофагами. Использование дезагрегированных белков, таких как альбумин или иммуноглобулин, обеспечивает более легкое создание толерантного состояния.

- Взаимодействие иммуноглобулина с Fc-рецептором может быть одним из факторов индукции толерантности. Так, коньюгат аутологичного иммуноглобулина с гаптеном, вызывает толерантность к гаптену в отличие от коньюгата этого же гаптена с альбумином или F(ab)2 .

- Использование иммуносупрессорных агентов благоприятствует созданию толерантности. Одновременное введение с антигеном таких ингибиторов клеточного деления как метатрексат, циклофосфамид и 6-меркаптопурин, обеспечивает относительно легкую индукцию толерантности.

- В табл. 1.1 представлены некоторые из условий индукции толерантности к гаптену ДНФ.

- Таблица 1.1 Индукция толерантности у мышей

- Иммунная толерантность — Immune tolerance

- СОДЕРЖАНИЕ

- Историческое прошлое

- Определения и использование

- Центральная толерантность

- Периферическая толерантность

- nTreg против клеток iTreg

- Толерантность в физиологии и медицине

- Переносимость аллотрансплантата

- Развитие плода

- Микробиом

- Пероральная переносимость и гиперчувствительность

- Микросреда опухоли

- Эволюция

- Компромисс между иммунной толерантностью и резистентностью

Способы предотвращения иммунной толерантности

Естественная толерантность иммунитета развивается по отношению к аутоантигенам. Состояние естественной толерантности развивается до рождения. Поскольку в это время лимфоциты функционально незрелы, то для развития толерантности необходимо длительное присутствие Аг в организме. Природа этих Аг может быть различной, ими могут быть даже микробные продукты. Попав в организм в период иммунной некомпетентности, они впоследствии воспринимаются как собственные Аг. Этим объясняется трудность развития естественной толерантности во взрослом состоянии.

Искусственная толерантность иммунной системы

Искусственная толерантность может индуцироваться различными веществами, попавшими в организм в начальном периоде постнатального развитии. Такие вещества называют толерогенами. Толерогенами могут быть практически любые Аг, но толерантность легче развивается при попадании в организм растворимых и низкомолекулярных Аг. Высокоиммуногенные Аг реже вызывают состояние толерантности, по сравнению с малоиммуногенными. Чем больше генетических различий между реципиентом и толерогеном, тем труднее формируется толерантность.

Иммунный паралич

Иммунный паралич — близкое к толерантности состояние, развивающееся после введения очень больших доз Аг. При этом повторное введение Аг в возрастающих количествах через короткие промежутки более эффективно, чем однократная иммунизация. В этом имеется определённая аналогия с десенсибилизацией организма по A.M. Безрёдке. При этом дозы Аг могут быть более низкими (так называемая толерантность низкой дозы), чем однократное введение больших количеств Аг.

Расщеплённая толерантность иммунитета

При введении гаптенов может развиваться расщеплённая толерантность: AT при сохранении клеточных реакций иммунитета не образуются или наоборот, имеются AT при отсутствии клеточных реакций.

Нарушения толерантности иммунной системы. Аутоимунные заболевания

Если естественная толерантность сохраняется годами, то искусственная — не более нескольких месяцев. Толерантность может развиваться при некоторых заболеваниях, но значительно чаще она нарушается по отношению к собственным Аг, результате чего развиваются аутоиммунные заболевания. Это состояние впервые наблюдал П. Эрлих и назвал его horror autotoxicus (дословно «самоотравляющий ужас»). Действительно, в большинстве случаев аутоиммунный процесс вызывает гораздо больше повреждений, чем провоцирующее его заболевание (например, ревматоидный артрит или гломерулонефрит после стрептококковой инфекции).

Источник

Способы предотвращения иммунной толерантности

В этом разделе рассмотрены толерантность [от лат. tolerantia, устойчивость, терпимость], иммунодепрессивное состояние и аутоиммунные реакции.

Толерантность иммунитета. Устойчивость иммунной системы

Иммунная система должна различать своё и «чужое», атаковать чужеродные Аг, не повреждая при этом собственные. Подсчитано, что иммунокомпетентные клетки могут распознать не менее 10 6 — 10 7 разных Аг. Иммунный ответ против собственных тканей организма в нормальных условиях не развивается, то есть иммунная система толерантна к собственным Аг и не толерантна к чужеродным. Иммунная толерантность представляет явление, противоположное обычным иммунным реакциям; при этом состояние толерантности вызывают толерогены — вещества, имеющие свойства Аг. Толерантность обеспечивается удалением или подавлением иммунокомпетентных клеток, способных реагировать с Аг собственных тканей.

Механизмы поддержания толерантности иммунитета

Толерантность — активный процесс, подобно прочим иммунным реакциям, тщательно контролирующийся. При истинной толерантности (в отличие от иммунодефицитов) ответ на соответствующий Аг подавлен, а на другие Аг сохранён, то есть иммунная толерантность специфична и распространяется только на Аг, которые её индуцировали. Состояние толерантности поддерживают разнообразные механизмы: Т-супрессоры, уничтожение клонов Т- и В-клеток, экспрессирующих соответствующие рецепторы, ограничение взаимодействий Аг-представляющих клеток и лимфоцитов. Врождённую толерантность обеспечивает отсутствие клона лимфоцитов, контактировавших с Аг плода в антенатальном периоде. Приобретённую толерантность опосредует активация Т-супрессоров, а также AT, блокирующие Аг.

Источник

Иммунологическая толерантность

История открытия иммунной толерантности. Условия ее возникновения в организме. Клеточные основы ее проявления. Механизм ее работы с иммунной системой. Описание процессов ареактивности, предотвращающих нежелательные реакции против собственных органов.

| Рубрика | Медицина |

| Вид | реферат |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 10.06.2015 |

| Размер файла | 216,2 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования Республики Беларусь

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Кафедра клинической микробологии

Реферат не тему:

студент 25 группы 2 курса

1. Историческая справка

2. Условия возникновенияиммунной толерантности

3. Клеточные основы толерантности

4. Толерантность к «своему» и толерантность к «чужому»

5. Виды толерантности

5.1 Физиологическая толерантность

5.2 Патологическая толерантность

5.3 Искусственная толерантность

Впервые иммунологическую толерантность экспериментально воспроизвели на животных в период внутриутробного развития и новорожденности.

При введении в организм животного в период внутриутробного развития или в первые дни жизни какого-либо антигена иммунная система организма утрачивает способность реагировать на любое повторное внедрение этого же антигена.

Иммунологическая толерантность (tolerantia — терпение, терпимость) — специфическая неотвечаемость организма на определенный антиген при одновременном сохранении реактивности на другие антигены. Это явление противоположно иммунитету. Оно может развиться и в постнатальный период при введении больших или очень малых доз не агрегированных белков. У некоторых животных это наследственно обусловленное состояние.

Практическое значение явления толерантности в ветеринарии пока не достаточно изучено, оно широко используется при трансплантации.

Феномен иммунологической толерантности установлен при бруцеллезе, лептоспирозе, чуме свиней, столбняке и ряде вирусных инфекций. Известно, что толерантность может возникнуть как в системе клеточного, так и гуморального иммунитета (раздельно и вместе).

1. историческая справка

У животных возникла пожизненная толерантность: во взрослом состоянии они не давали гуморального ответа на введение эритроцитов партнера по эмбриональному парабиозу. Основываясь на этом наблюдении, Вернет и Феннер постулировали, что решающим фактором в формировании иммунореактивности и приобретении способности распознавать чужеродные антигены служит возраст животных в момент первого контакта с антигеном. Такая гипотеза казалась логичной, поскольку с большинством собственных антигенов иммунная система сталкивается обычно до рождения и только позднее начинает взаимодействовать с чужеродными антигенами.

Экспериментальное подтверждение эта гипотеза получила в 1953 г., когда Медавар и его коллеги индуцировали у мышей толерантность к аллогенному кожному трансплантату путем введения аллогенных клеток новорожденным особям. Подобная толерантность легко объяснима с позиций клонально-селекционной теории Бернета, согласно которой данный иммуноцит при участии антигена проходит отбор, после чего делится, давая клон дочерних клеток той же специфичности.

Один из постулатов этой теории гласит, что при контакте с теми или иными антигенами после рождения специфичные к ним клоны лимфоцитов активируются, тогда как при контакте до рождения происходит делеция специфичных к данным антигенам клонов. Из теории следует, что весь репертуар специфичностей должен быть создан до рождения, однако в действительности дифференцировка лимфоцитов продолжается еще долгое время после рождения. Таким образом, ключевым фактором, определяющим иммунореактивность, является не стадия развития организма, а степень зрелости лимфоцита в тот момент, когда он встречается с антигеном.

Такое предположение было высказано в 1959 г. доктором Ледерберг в ее модифицированной трактовке клонально-селекционной теории: незрелые лимфоциты, контактирующие с антигеном, подвергаются клональной делеции, а зрелые активируются. В настоящее время иммунокомпетентность новорожденного организма — твердо установленный факт. Индуцировать толерантность к определенным антигенам до рождения удается просто по той причине, что иммунные реакции у новорожденных и взрослых могут быть функционально различными. В связи с этим индукцию толерантности у новорожденных можно рассматривать как один из первых примеров «иммунного отклонения» такого типа.

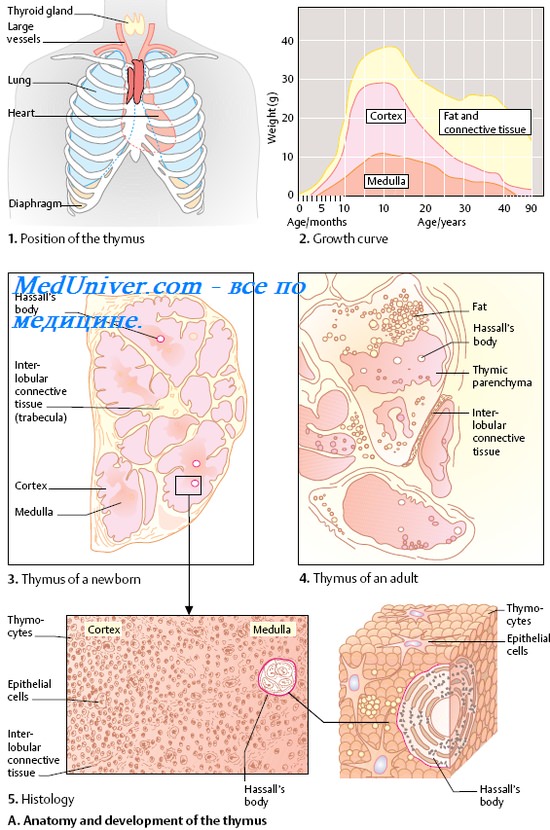

Основополагающими открытиями 1960-х гг. стали иммунологическая компетентность лимфоцитов, ведущая роль тимуса в развитии иммунной системы и существование двух взаимодействующих субпопуляций лимфоцитов — Т- и В-клеток. Именно эти открытия послужили основой для обширных исследований по выяснению клеточных механизмов «толерогенеза».

2. Условия возникновения иммунной толерантности

Классический путь воспроизведения толерантного состояния — это введение антигена в новорожденный организм, чья иммунная система еще не приобрела полноценного развития. Однако при определенных условиях специфическую толерантность можно воспроизвести и у зрелого организма:

Во всех случаях эффективность индукции толерантности у взрослых обратно пропорциональна степени иммуногенности антигена: чем более иммуногенен антиген, тем труднее создать толерантное состояние. Например, альбумин, является слабым иммуногеном. Он длительное время циркулирует в кровотоке и плохо захватывается антигенпрезентирующими клетками. Эти его особенности создают условия для относительно легкой индукции толерантности. В то же время создание толерантности к сильным иммуногенам, в частности к чужеродным эритроцитам, часто терпит неудачу.

Успех индукции толерантности зависит также от дозы используемого антигена. Так, опыты с бычьим сывороточным альбумином показали, что толерантное состояние воспроизводится либо при использовании дозы, ниже той, которая является иммуногенной, либо при очень высокой дозе. Эти факты послужили основой для разработки концепции низкодозовой и высокодозовой толерантности.

Антигены, которые плохо деградируют в организме животных, являются лучшими толерогенами, чем те, которые характеризуются метаболической нестабильностью. Известно, что полимеры D-аминокислот в отличие от L-аминокислот не подвержены гидролитическому разрушению вообще или только в крайне слабой форме. Конъюгация гаптена (например, ДНФ) с синтетическим пептидом, составленным из D-аминокислот, обеспечивает развитие толерантности к гаптену. В то же время коньюгат гаптена с L-аминокислотами не способен индуцировать толерантность.

Способность многих белков к агрегации является фактором повышения их иммуногенности. Такое повышение связано с более активным захватом белковых агрегатов макрофагами. Использование дезагрегированных белков, таких как альбумин или иммуноглобулин, обеспечивает более легкое создание толерантного состояния.

Взаимодействие иммуноглобулина с Fc-рецептором может быть одним из факторов индукции толерантности. Так, коньюгат аутологичного иммуноглобулина с гаптеном, вызывает толерантность к гаптену в отличие от коньюгата этого же гаптена с альбумином или F(ab)2 .

Использование иммуносупрессорных агентов благоприятствует созданию толерантности. Одновременное введение с антигеном таких ингибиторов клеточного деления как метатрексат, циклофосфамид и 6-меркаптопурин, обеспечивает относительно легкую индукцию толерантности.

В табл. 1.1 представлены некоторые из условий индукции толерантности к гаптену ДНФ.

Таблица 1.1 Индукция толерантности у мышей

Источник

Иммунная толерантность — Immune tolerance

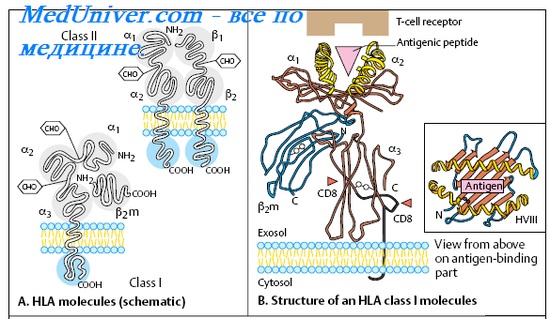

Иммунная толерантность , или иммунологическая толерантность , или иммунотолерантность — это состояние невосприимчивости иммунной системы к веществам или тканям, которые способны вызывать иммунный ответ в данном организме. Это вызвано предшествующим воздействием этого специфического антигена и контрастирует с обычным иммуноопосредованным устранением чужеродных антигенов (см. Иммунный ответ ). Толерантность подразделяется на центральную толерантность или периферическую толерантность в зависимости от того, где изначально возникло состояние — в тимусе и костном мозге (центральный) или в других тканях и лимфатических узлах (периферический). Механизмы, с помощью которых устанавливаются эти формы толерантности, различны, но результирующий эффект аналогичен.

Иммунная толерантность важна для нормальной физиологии. Центральная толерантность — это основной способ, которым иммунная система учится отличать себя от чужого. Периферическая толерантность является ключом к предотвращению чрезмерной реактивности иммунной системы на различные объекты окружающей среды ( аллергены , кишечные микробы и т. Д.). Дефицит центральной или периферической толерантности также вызывает аутоиммунное заболевание , приводящее к таким синдромам, как системная красная волчанка , ревматоидный артрит , диабет 1 типа , аутоиммунный полиэндокринный синдром 1 типа (APS-1) и полиэндокринный синдром иммунодисрегуляции, энтеропатия, X-связанный синдром (IPEX), и потенциально способствуют возникновению астмы , аллергии и воспалительного заболевания кишечника . А иммунная толерантность во время беременности — это то, что позволяет животному-матери вынашивать генетически отличное потомство с достаточно приглушенным аллоиммунным ответом, чтобы предотвратить выкидыш .

Однако терпимость имеет и свои отрицательные стороны. Это позволяет некоторым патогенным микробам успешно заразить хозяина и избежать его уничтожения. Кроме того, индукция периферической толерантности в локальном микроокружении является общей стратегией выживания для ряда опухолей, которая препятствует их устранению иммунной системой хозяина.

СОДЕРЖАНИЕ

Историческое прошлое

Феномен иммунной толерантности был впервые описан Рэем Д. Оуэном в 1945 году, который отметил, что у рогатого скота-близнеца с дизиготной общей плацентой также имеется стабильная смесь эритроцитов друг друга (хотя и не обязательно 50/50), и эта смесь сохраняется. в течение жизни. Хотя Оуэн не использовал термин «иммунная толерантность», его исследование показало, что организм может быть толерантным к этим чужеродным тканям. Это наблюдение было экспериментально подтверждено Лесли Брентом, Рупертом Э. Биллингемом и Питером Медаваром в 1953 году, которые показали, что путем инъекции чужеродных клеток эмбриональным или новорожденным мышам они могут принимать будущие трансплантаты от одного и того же иностранного донора. Однако в то время они не думали об иммунологических последствиях своей работы: как объясняет Медавар:

«Мы не задумывались об изучении иммунологических последствий феномена, описанного Оуэном; напротив, доктор Х.П. Дональд подтолкнул нас к попытке разработать надежный метод отличия монозиготных близнецов от дизиготных. . «

Однако эти открытия, а также множество экспериментов с аллотрансплантатами и наблюдений за двойным химеризмом, которые они вдохновили, были основополагающими для теорий иммунной толерантности, сформулированных сэром Фрэнком Макфарлейном Бернетом и Фрэнком Феннером , которые первыми предложили удаление самореактивных лимфоцитов. для установления толерантности, теперь называемой клональной делецией . В конечном итоге Бернет и Медавар были признаны за «открытие приобретенной иммунной толерантности» и разделили Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1960 году.

Определения и использование

В своей Нобелевской лекции Медавар и Бернет определяют иммунную толерантность как «состояние безразличия или отсутствия реакции по отношению к веществу, которое обычно вызывает иммунологический ответ». Другие более поздние определения остались более или менее такими же. В 8-м издании «Иммунобиологии Джейнуэй» толерантность определяется как «иммунологически невосприимчивый… к тканям другого человека».

Иммунная толерантность включает ряд физиологических механизмов, с помощью которых организм снижает или устраняет иммунный ответ на определенные агенты. Он используется для описания феномена, лежащего в основе различения себя от чужого, подавления аллергических реакций, разрешения хронической инфекции вместо отторжения и устранения и предотвращения атаки материнской иммунной системы на плод. Обычно подразумевается изменение хозяина, а не антигена. Хотя некоторые патогены могут эволюционировать, чтобы стать менее вирулентными при совместной эволюции хозяина и патогена, толерантность не относится к изменению патогена, но может использоваться для описания изменений в физиологии хозяина. Иммунная толерантность также обычно не относится к искусственно индуцированной иммуносупрессии кортикостероидами, лимфотоксическими химиотерапевтическими агентами, сублетальным облучением и т. Д. Она также не относится к другим типам нереактивности, таким как иммунологический паралич. В последних двух случаях физиология хозяина нарушена, но принципиально не изменилась.

Иммунная толерантность формально подразделяется на центральную и периферическую; однако альтернативные термины, такие как «естественная» или «приобретенная» толерантность, иногда использовались для обозначения установления толерантности физиологическими средствами или искусственными, экспериментальными или фармакологическими средствами. Эти два метода категоризации иногда путают, но они не эквивалентны — центральная или периферическая толерантность может присутствовать естественным образом или индуцироваться экспериментально. Об этом различии важно помнить.

Центральная толерантность

Центральная толерантность относится к толерантности, установленной путем удаления клонов аутореактивных лимфоцитов до того, как они разовьются в полностью иммунокомпетентные клетки. Это происходит во время развития лимфоцитов в тимусе и костном мозге для Т- и В-лимфоцитов соответственно. В этих тканях, созревающие лимфоциты подвергаются аутоантигенам , представленных сердцевинными тимус эпителиальных клеток и тимуса дендритных клеток или клетками костного мозга . Аутоантигены присутствуют благодаря эндогенной экспрессии, импорту антигена из периферических участков через циркулирующую кровь, а в случае стромальных клеток тимуса — экспрессии белков других нетимических тканей под действием фактора транскрипции AIRE .

Те лимфоциты, которые имеют рецепторы, которые прочно связываются с аутоантигенами, удаляются путем индукции апоптоза аутореактивных клеток или индукции анергии , состояния неактивности. Слабо аутореактивные В-клетки также могут оставаться в состоянии иммунологического невежества, когда они просто не реагируют на стимуляцию своего В-клеточного рецептора. Некоторые слабо самопознавающиеся Т-клетки альтернативно дифференцируются в естественные регуляторные Т-клетки (nTreg-клетки), которые действуют как часовые на периферии, чтобы успокоить потенциальные случаи аутореактивности Т-клеток (см. Периферическую толерантность ниже).

Порог делеции для Т-клеток намного более строгий, чем для В-клеток, поскольку одни только Т-клетки могут вызывать прямое повреждение тканей. Кроме того, для организма более выгодно позволить своим В-клеткам распознавать более широкий спектр антигенов, чтобы он мог продуцировать антитела против большего разнообразия патогенов. Поскольку В-клетки могут быть полностью активированы только после подтверждения более саморегулирующимися Т-клетками, которые распознают тот же антиген, аутореактивность контролируется.

Этот процесс отрицательного отбора гарантирует, что Т- и В-клетки, которые могут инициировать мощный иммунный ответ на собственные ткани хозяина, устраняются, сохраняя при этом способность распознавать чужеродные антигены. Это этап образования лимфоцитов, который является ключевым для предотвращения аутоиммунитета (весь процесс подробно описан здесь ). Развитие и образование лимфоцитов наиболее активны в развитии плода, но продолжаются на протяжении всей жизни по мере образования незрелых лимфоцитов, замедляясь по мере дегенерации тимуса и сокращения костного мозга во взрослой жизни.

Периферическая толерантность

Периферическая толерантность развивается после того, как Т- и В-клетки созревают и попадают в периферические ткани и лимфатические узлы. Это установлено рядом частично перекрывающихся механизмов, которые в основном включают контроль на уровне Т-клеток, особенно Т-хелперов CD4 +, которые организуют иммунные ответы и дают В-клеткам подтверждающие сигналы, необходимые им для выработки антител. Может возникнуть несоответствующая реактивность по отношению к нормальному аутоантигену, который не был удален в тимусе, поскольку Т-клетки, которые покидают вилочковую железу, относительно, но не полностью безопасны. У некоторых есть рецепторы ( TCR ), которые могут реагировать на аутоантигены, которые:

- присутствуют в такой высокой концентрации за пределами вилочковой железы, что могут связываться со «слабыми» рецепторами.

- Т-клетки не встречались в тимусе (например, тканеспецифические молекулы, подобные молекулам островков Лангерганса , головного или спинного мозга, которые не экспрессируются AIRE в тканях тимуса).

Те самореактивные Т-клетки, которые ускользают от негативной интратимической селекции в тимусе, могут вызывать повреждение клеток, если только они не удалены или эффективно заглушены в периферической ткани, главным образом клетками nTreg (см. Центральную толерантность выше).

Соответствующую реактивность по отношению к определенным антигенам также можно подавить индукцией толерантности после многократного воздействия или воздействия в определенном контексте. В этих случаях происходит дифференцировка наивных CD4 + хелперных Т-клеток в индуцированные Treg-клетки ( клетки iTreg) в периферической ткани или близлежащей лимфоидной ткани (лимфатические узлы, лимфоидная ткань, связанная со слизистой оболочкой и т. Д.). Эта дифференцировка опосредуется IL-2, продуцируемым при активации Т-клеток, и TGF-β из любого из множества источников, включая толеризующие дендритные клетки (DC), другие антигенпрезентирующие клетки или, в определенных условиях, окружающую ткань.

Treg-клетки — не единственные клетки, которые обеспечивают периферическую толерантность. Другие регуляторные иммунные клетки включают подмножества Т — клеток , аналогичные , но фенотипически отличных от клеток Treg, в том числе клеток TR1 , которые делают IL-10 , но не экспрессируют Foxp3 , TGF-бета -secreting Th3 клетки, а также другие , менее хорошо охарактеризованных клетки , которые помогают установить местную толерогенную среду. В-клетки также экспрессируют CD22 , неспецифический ингибитор рецептора, который подавляет активацию рецептора В-клеток. Также существует подмножество регуляторных B-клеток, которые вырабатывают IL-10 и TGF-β . Некоторые DC могут вырабатывать индолеамин-2,3-диоксигеназу (IDO), которая истощает аминокислотный триптофан, необходимый Т-клеткам для пролиферации и, таким образом, снижения чувствительности. DC также обладают способностью напрямую индуцировать анергию в T-клетках, которые распознают антиген, экспрессируемый на высоких уровнях и, таким образом, представляемый DC в стационарном состоянии. Кроме того, экспрессия FasL иммунными привилегированными тканями может приводить к вызванной активацией клеточной гибели Т-клеток.

nTreg против клеток iTreg

Участие Т-клеток, позже классифицированных как Treg-клетки , в иммунной толерантности было признано в 1995 году, когда модели на животных показали, что CD4 + CD25 + T-клетки необходимы и достаточны для предотвращения аутоиммунитета у мышей и крыс. Первоначальные наблюдения показали, что удаление тимуса новорожденной мыши привело к возникновению аутоиммунитета, который можно было устранить путем трансплантации CD4 + Т-клеток. Более конкретный эксперимент по истощению и восстановлению установил фенотип этих клеток как CD4 + и CD25 +. Позже в 2003 году эксперименты показали, что Treg-клетки характеризуются экспрессией фактора транскрипции Foxp3 , который отвечает за супрессивный фенотип этих клеток.

Предполагалось, что, поскольку присутствие первоначально охарактеризованных Treg-клеток зависело от тимуса новорожденного, эти клетки происходили из тимуса. К середине 2000-х годов, однако, появились доказательства превращения наивных CD4 + T-клеток в Treg-клетки вне тимуса. Позже они были определены как индуцированные клетки или клетки iTreg, чтобы сопоставить их с клетками nTreg, полученными из тимуса. Оба типа Treg-клеток подавляют передачу сигналов аутореактивных Т-клеток и их пролиферацию за счет зависимых и независимых от контакта механизмов, включая:

- Контактно-зависимый:

- Секреция гранзима или перфорина при контакте

- Повышение уровня цАМФ после контакта, вызывающее анергию (снижение пролиферации и передачи сигналов IL-2)

- Взаимодействие с B7 на Т-лимфоцитах

- Подавление костимультирующих молекул CD80 / CD86 на антигенпрезентирующих клетках при взаимодействии с CTLA-4 или антигеном 1, ассоциированным с функцией лимфоцитов (LFA-1)

- Независимый от контакта

- Секреция TGF-β , которая повышает чувствительность клеток к подавлению и способствует дифференцировке Treg-подобных клеток.

- Секреция ИЛ-10

- Поглощение цитокинов, приводящее к апоптозу, опосредованному лишением цитокинов

Клетки nTreg и клетки iTreg, однако, имеют несколько важных отличительных характеристик, которые предполагают, что они выполняют разные физиологические роли:

- клетки nTreg развиваются в тимусе; Клетки iTreg развиваются вне тимуса в хронически воспаленной ткани, лимфатических узлах , селезенке и лимфоидной ткани, ассоциированной с кишечником (GALT).

- Клетки nTreg развиваются из клеток Foxp3- CD25 + CD4 +, тогда как клетки iTreg развиваются из клеток Foxp3 + CD25- CD4- (оба становятся Foxp3 + CD25 + CD4 +).

- Клетки nTreg при активации требуют костимуляции CD28 , в то время как клетки iTreg требуют костимуляции CTLA-4 .

- Клетки nTreg скромно специфичны для аутоантигена, в то время как клетки iTreg распознают аллергены, комменсальные бактерии, опухолевые антигены, аллоантигены и аутоантигены в воспаленной ткани.

Толерантность в физиологии и медицине

Переносимость аллотрансплантата

Иммунное распознавание чужеродных антигенов обычно затрудняет трансплантацию и приживление чужеродной ткани из организма того же вида ( аллотрансплантаты ), что приводит к реакции трансплантата. Однако есть два общих случая, в которых может быть принят аллотрансплантат. Один из них — когда клетки или ткань пересаживаются в иммунно-привилегированный участок, который изолирован от иммунного надзора (например, в глазу или яичках) или имеет сильные молекулярные сигналы для предотвращения опасного воспаления (например, в головном мозге). Второй — когда состояние толерантности было вызвано либо предыдущим воздействием антигена донора таким образом, что это вызывает иммунную толерантность, а не сенсибилизацию у реципиента, либо после хронического отторжения. Долгосрочное воздействие чужеродного антигена в результате внутриутробного развития или рождения плода может привести к установлению центральной толерантности, как это наблюдалось в экспериментах Медавара с мышиным аллотрансплантатом. Однако в обычных случаях трансплантации такое раннее предварительное заражение невозможно. Тем не менее, у некоторых пациентов может развиться толерантность к аллотрансплантату после прекращения всей экзогенной иммуносупрессивной терапии, состояние, называемое операционной толерантностью. Считается, что определенную роль играют CD4 + Foxp3 + Treg-клетки, а также CD8 + CD28- регуляторные Т-клетки, которые подавляют цитотоксические реакции на трансплантированные органы. Кроме того, гены, участвующие в функции NK-клеток и γδT-клеток, связанные с толерантностью, были задействованы у пациентов с трансплантацией печени. Уникальные генные сигнатуры этих пациентов предполагают, что их физиология может быть предрасположена к иммунной толерантности.

Развитие плода

У плода другой генетический состав, чем у матери, так как он также транслирует гены своего отца и, таким образом, воспринимается материнской иммунной системой как чужеродный. Женщины, родившие нескольких детей от одного отца, обычно имеют антитела против эритроцитов отца и белков главного комплекса гистосовместимости (MHC). Однако плод обычно не отторгается матерью, что делает его по существу физиологически переносимым аллотрансплантатом. Считается, что ткани плаценты, которые взаимодействуют с тканями матери, не только пытаются избежать иммунологического распознавания, подавляя идентификацию белков MHC, но также активно индуцируют выраженную периферическую толерантность. Клетки трофобласта плаценты экспрессируют уникальный лейкоцитарный антиген человека (HLA-G), который подавляет атаку материнских NK-клеток . Эти клетки также экспрессируют IDO , который подавляет ответы материнских Т-клеток за счет аминокислотного голодания. Материнские Т-клетки, специфичные для отцовских антигенов, также подавляются толерогенными DC и активированными iTreg или перекрестно реагирующими nTreg. Некоторые материнские Treg-клетки также выделяют растворимые фибриноген-подобные белки 2 (sFGL2), которые подавляют функцию DC и макрофагов, участвующих в воспалении и презентации антигена реактивным Т-клеткам. Эти механизмы в совокупности создают иммунное привилегированное состояние в плаценте, которое защищает плод. . Нарушение этой периферической толерантности приводит к выкидышу и потере плода. (для получения дополнительной информации см. « Иммунная толерантность при беременности» ).

Микробиом

Кожа и пищеварительный тракт человека и многих других организмов заселены экосистемой микроорганизмов, которая называется микробиомом . Хотя у млекопитающих существует ряд защитных механизмов, позволяющих держать микробиоту на безопасном расстоянии, включая постоянный отбор проб и представление микробных антигенов местными ДК, большинство организмов не реагируют на комменсальные микроорганизмы и переносят их присутствие. Однако реакции связаны с патогенными микробами и микробами, которые нарушают физиологические барьеры. Считается, что за этот феномен ответственна иммунная толерантность периферических слизистых оболочек, в частности, опосредованная клетками iTreg и толерогенными антигенпрезентирующими клетками. В частности, специализированные кишечные CD103 + DC, которые продуцируют как TGF-β, так и ретиноевую кислоту, эффективно способствуют дифференцировке клеток iTreg в лимфоидной ткани кишечника. Клетки Foxp3-TR1, вырабатывающие IL-10, также обогащены слизистой оболочкой кишечника. Считается, что нарушение этой толерантности лежит в основе патогенеза воспалительных заболеваний кишечника, таких как болезнь Крона и язвенный колит .

Пероральная переносимость и гиперчувствительность

Оральная толерантность относится к определенному типу периферической толерантности, индуцированной антигенами, вводимыми через рот и воздействующими на слизистую оболочку кишечника и связанные с ней лимфоидные ткани . Гипочувствительность, вызванная пероральным воздействием, носит системный характер и в некоторых случаях может уменьшить реакции гиперчувствительности . Записи 1829 года показывают, что американские индейцы уменьшили бы контактную гиперчувствительность к ядовитому плющу, потребляя листья родственных видов Rhus; однако современные попытки использовать пероральную толерантность для облегчения аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит и другие реакции гиперчувствительности, неоднозначны. Системные эффекты пероральной толерантности можно объяснить обширной рециркуляцией иммунных клеток, примированных в одной ткани слизистой оболочки, в ткань другой слизистой оболочки, что позволяет продлить иммунитет слизистой оболочки. То же самое, вероятно, происходит с клетками, обеспечивающими иммунную толерантность слизистых оболочек.

Оральная толерантность может зависеть от тех же механизмов периферической толерантности, которые ограничивают воспаление бактериальными антигенами в микробиоме, поскольку оба включают лимфоидную ткань, ассоциированную с кишечником. Он также мог развиться, чтобы предотвратить реакции гиперчувствительности на пищевые белки. Это имеет огромное иммунологическое значение, поскольку это постоянное естественное иммунологическое событие, управляемое экзогенным антигеном.

Реакции аллергии и гиперчувствительности в целом традиционно считаются ошибочными или чрезмерными реакциями иммунной системы, возможно, из-за нарушенных или недостаточно развитых механизмов периферической толерантности. Обычно клетки Treg , TR1 и Th3 на поверхности слизистой оболочки подавляют хелперные клетки CD4 типа 2 , тучные клетки и эозинофилы , которые опосредуют аллергический ответ. Дефицит Treg-клеток или их локализация на слизистой оболочке вызывает астму и атопический дерматит . Были предприняты попытки уменьшить реакции гиперчувствительности с помощью пероральной переносимости и других средств многократного воздействия. Повторное введение аллергена в медленно возрастающих дозах подкожно или сублингвально, по-видимому, эффективно при аллергическом рините . Повторный прием антибиотиков, которые могут образовывать гаптены и вызывать аллергические реакции, также может уменьшить аллергию на антибиотики у детей.

Микросреда опухоли

Иммунная толерантность является важным средством, с помощью которого растущие опухоли , содержащие мутировавшие белки и измененную экспрессию антигена, предотвращают элиминацию иммунной системой хозяина. Хорошо известно, что опухоли представляют собой сложную и динамичную популяцию клеток, состоящую из трансформированных клеток, а также стромальных клеток , кровеносных сосудов, тканевых макрофагов и других иммунных инфильтратов. Все эти клетки и их взаимодействия вносят вклад в изменение микросреды опухоли , которой опухоль в значительной степени манипулирует, чтобы стать иммунотолерантной, чтобы избежать элиминации. Наблюдается накопление метаболических ферментов, которые подавляют пролиферацию и активацию Т-клеток, включая IDO и аргиназу , и высокая экспрессия индуцирующих толерантность лигандов, таких как FasL , PD-1 , CTLA-4 и B7 . Фармакологические моноклональные антитела, направленные против некоторых из этих лигандов, были эффективны при лечении рака. Везикулы опухолевого происхождения, известные как экзосомы , также участвуют в стимулировании дифференцировки клеток iTreg и клеток- супрессоров миелоидного происхождения (MDSC), которые также вызывают периферическую толерантность. Помимо стимулирования иммунной толерантности, другие аспекты микросреды способствуют уклонению от иммунитета и индукции опухолевого воспаления.

Эволюция

Хотя точное эволюционное обоснование развития иммунологической толерантности до конца не известно, считается, что она позволяет организмам адаптироваться к антигенным стимулам, которые будут постоянно присутствовать, вместо того, чтобы тратить значительные ресурсы на постоянную борьбу с ними. Терпимость в целом можно рассматривать как альтернативную стратегию защиты, которая направлена на минимизацию воздействия захватчика на приспособленность хозяина, а не на уничтожение и устранение захватчика. Такие усилия могут иметь непомерно высокие затраты на физическую подготовку хозяина. У растений, где изначально использовалась эта концепция, толерантность определяется как норма реакции приспособленности хозяина к диапазону паразитарной нагрузки, и ее можно измерить по наклону линии, соответствующей этим данным. Иммунная толерантность может составлять один из аспектов этой защитной стратегии, хотя были описаны и другие типы тканевой толерантности.

Преимущества иммунной толерантности, в частности, можно увидеть в экспериментах с мышами, инфицированными малярией, в которых более толерантные мыши имеют более высокую приспособленность к большему бремени патогенов. Кроме того, развитие иммунной толерантности позволило бы организмам воспользоваться преимуществами устойчивого комменсального микробиома, такими как повышенное всасывание питательных веществ и уменьшение колонизации патогенными бактериями.

Хотя кажется, что наличие толерантности в основном носит адаптивный характер, позволяя регулировать иммунный ответ до уровня, подходящего для данного фактора стресса, оно имеет важные эволюционные недостатки. Некоторые инфекционные микробы используют существующие механизмы толерантности, чтобы избежать обнаружения и / или устранения иммунной системой хозяина. Индукция регуляторных Т-клеток , например, была отмечена при инфекциях, вызываемых Helicobacter pylori , Listeria monocytogenes , Brugia malayi и другими червями и паразитами. Еще одним важным недостатком наличия толерантности может быть предрасположенность к прогрессированию рака. Клетки Treg подавляют противоопухолевые NK-клетки . Инъекция Treg-клеток, специфичных для опухолевого антигена, также может обратить вспять экспериментально опосредованное отторжение опухоли на основе того же антигена. Ранее существовавшие механизмы иммунной толерантности, обусловленные отбором на пользу его пригодности, облегчают его использование в росте опухоли.

Компромисс между иммунной толерантностью и резистентностью

Иммунная толерантность контрастирует с сопротивлением. При воздействии чужеродного антигена либо антиген устраняется стандартным иммунным ответом (резистентностью), либо иммунная система адаптируется к патогену, вместо этого повышая иммунную толерантность.

Сопротивление обычно защищает хозяина за счет паразита, в то время как толерантность снижает вред хозяину, не оказывая прямого отрицательного воздействия на паразита. Каждая стратегия имеет свои уникальные затраты и преимущества для физической подготовки хозяев:

| Расходы | Преимущества | |

|---|---|---|

| Устранение (сопротивление) |

|

|

| Толерантность |

|

|

Эволюция работает, чтобы оптимизировать приспособленность хозяина, поэтому, произойдет ли устранение или толерантность, зависит от того, что принесет организму наибольшую пользу в данном сценарии. Если антиген происходит от редкого и опасного захватчика, переносимость его присутствия высока, и хозяину выгоднее его устранить. И наоборот, если опыт (организма или его предков) показал, что антиген безвреден, то было бы более полезно терпеть присутствие антигена, чем платить за воспаление.

Несмотря на наличие механизмов как иммунной резистентности, так и толерантности, любой организм может быть в целом более склонен к толерантному или резистентному фенотипу в зависимости от индивидуальных вариаций обоих признаков из-за генетических факторов и факторов окружающей среды. У мышей, инфицированных малярией, разные генетические линии мышей четко подпадают под спектр более толерантных, но менее устойчивых или более устойчивых, но менее толерантных. Пациенты с аутоиммунными заболеваниями также часто имеют уникальную генную подпись и определенные факторы риска окружающей среды, которые предрасполагают их к заболеванию. Это может иметь значение для текущих попыток определить, почему определенные люди могут быть предрасположены или защищены от аутоиммунитета , аллергии , воспалительного заболевания кишечника и других подобных заболеваний.

Источник