§ 1. Правка

Поступающие для обработки заготовки из полосового, пруткового или листового материала бывают погнутые, кривые, покоробленные или имеют выпучины, волнистость и т. д. Слесарная операция, при которой таким заготовкам или детали ударами молотка или давлением пресса придают правильную геометрическую форму, называется правкой.

Править можно заготовки или детали из пластичных металлов и сплавов (сталь, медь, латунь и т. д.). Заготовки или детали из хрупких металлов править нельзя. Правят также заготовки или детали после термической обработки, сварки и паяния.

Листовой материал и заготовки из него могут быть покороблены как по краям, так и в середине, иметь изгибы и местные неровности в виде вмятин и выпучин различных форм. При рассмотрении деформированных заготовок легко заметить, что вогнутая сторона их короче выпуклой. Волокна на выпуклой стороне растянуты, а на вогнутой сжаты.

Металл подвергается правке как в холодном, так и в нагретом состоянии. Выбор способа зависит от величины прогиба, размеров изделия, а также характера материала. Правку в нагретом состоянии производят в интервале температур 800—1000°С (для Ст. 3) и 350— 470°С (для дюралюминия). Выше нагрев не допускается, так как может привести к пережогу металла.

Правка с нагревом детали до 140—150° называется правкой с подогревом.

Правка может выполняться ручным способом — на стальной или чугунной плите, или на наковальне и машинным — на правильных вальцах, прессах.

Правильная плита. Правильная плита должна быть достаточно массивной. Вес плиты должен быть не менее, чем в 80— 150 раз больше веса молотка.

Правильные плиты изготовляются из стали или серого чугуна монолитными или с ребрами жесткости.

Плиты бывают следующих размеров: 400х400; 750х1000; 1000х1500; 1500х2000; 2000×2000; 1500х3000 мм. Рабочая поверхность плиты должна быть ровной и чистой.

Устанавливают плиты на металлических или деревянных подставках, которые должны обеспечить, кроме устойчивости, и горизонтальность положения.

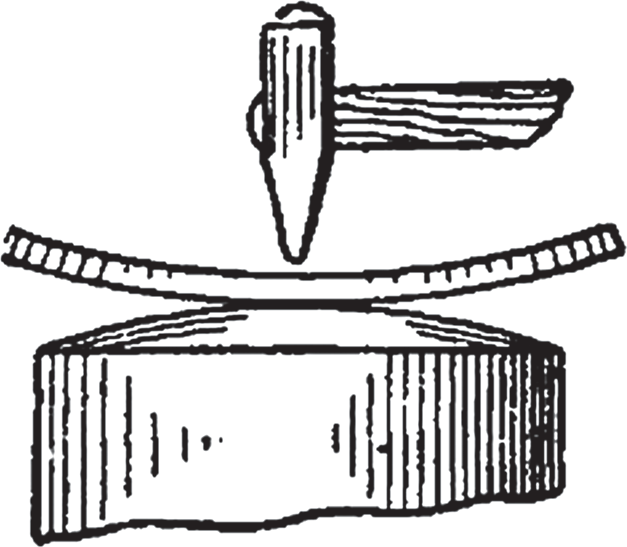

Молотки. Для правки применяют молотки с круглым гладким полированным бойком (см. рис. 92, б).

Для правки закаленных деталей (рихтовки) применяются молотки с квадратным бойком (весом 400—500 г) из стали У10. Хорошо зарекомендовали себя рихтовальные молотки, оснащенные твердым сплавом, корпус которого выполняется из стали У7 и У8. В рабочие концы молотка вставляют пластинки твердого сплава ВК8 и ВК6. Рабочая часть бойка затачивается и доводится по радиусу 0,05—0,1 мм.

Молотки с вставными бойками из мягких металлов (см. рис. 92, в). Такие молотки применяются при правке деталей с окончательно обработанной поверхностью и деталей или заготовок из цветных металлов и сплавов. Вставные бойки могут быть медные, свинцовые, а также деревянные.

Гладилки (деревянные или металлические бруски) применяются при правке тонкого листового и полосового металла.

Техника правки

Кривизну деталей проверяют на глаз или же по зазору между плитой и уложенной на нее деталью. Изогнутые места отмечают мелом.

При правке нужно правильно выбирать места, по которым следует наносить удары. Удары должны быть по силе, соразмерны с величиной кривизны и постепенно уменьшаться по мере перехода от наибольшего изгиба к наименьшему. Правка считается законченной, когда все неровности исчезнут и деталь станет прямой, что можно определить наложением линейки. Править деталь нужно на плите или надежных подкладках, исключающих возможность соскальзывания детали при ударе.

Правка полосового металла. Осуществляется в следующем порядке. Обнаруженный изгиб отмечают мелом, после чего искривленную деталь берут за конец левой рукой и кладут на плиту или наковальню выпуклой частью кверху. В правую руку берут молоток и наносят сильные удары по наибольшей выпуклости, уменьшая их по мере выпрямления полосы, и заканчивают правку легкими ударами (рис. 101, а).

Рис. 101. Приемы правки металла:

а — полосового, б — листового, в — тонких листов молотками (киянками), г — гладилками

При правке полосу по мере необходимости надо поворачивать с одной стороны на другую, а закончив правку широкой стороны, приступать к правке ребра. Для этого поворачивают полосу на ребро и наносят вначале сильные удары, а по мере устранения кривизны — все слабее и слабее в направлении от вогнутой части к выпуклой. После одного-двух ударов полосу следует поворачивать с одного ребра на другое.

Результаты правки (прямолинейность заготовки) проверяют на глаз, а более точно — на разметочной плите по просвету или наложением линейки на полосу.

Выправленный материал может иметь дефекты, в основном из-за неправильного определения места, по которому наносились удары, из-за неравномерной силы удара, отсутствия меткости удара.

Края заготовок, отрезанных на станках, обычно имеют коробления и волнистую форму. Перед правкой покоробленные места обводят мелом или простым карандашом. После этого заготовку кладут на плиту, прижимают ее левой рукой, а правой наносят удары молотком рядами по всей длине полосы, постепенно переходя от нижней кромки к верхней. Сначала наносят сильные удары, а по мере перехода к верхнему краю с меньшей силой, но чаще.

Правка листового металла. Это более сложная операция. Выпуклости чаще всего имеются на всей поверхности листа или же находятся в середине, поэтому при правке нельзя наносить удары молотком по выпуклому месту, так как от этого выпуклости не только не уменьшатся, а, наоборот, еще больше увеличатся.

Перед тем как приступить к правке листовых заготовок с выпучинами, нужно установить, где больше вытянут металл, и выпуклые места обвести карандашом или мелом. После этого положить заготовку на опорную плиту так, чтобы она лежала всей поверхностью на плите и края ее не свешивались. Затем, поддерживая лист левой рукой, правой наносят удары молотком от края листа в направлении к выпуклости, как показано стрелками на рис. 101, б. Ровная часть листа будет вытягиваться, а выпуклость постепенно исчезать. По мере приближения к выпуклости удары должны наноситься все чаще и слабее.

Во время правки необходимо следить за тем, улучшается ли поверхность листа, не остаются ли на нем следы от ударов молотка и уменьшается ли выпуклость.

Тонкие листы правят легкими деревянными молотками-киянками (рис. 101, в), медными, латунными или свинцовыми молотками, а очень тонкие листы кладут на ровную плиту и выглаживают гладилками — металлическими или деревянными брусками (рис. 101, г).

Правка пруткового материала. Короткие прутки правят на правильных плитах, нанося молотком удары по выпуклым местам и искривлениям. Устранив выпуклости, добиваются прямолинейности, нанося легкие удары по всей длине прутка и поворачивая его левой рукой. Прямолинейность проверяется на глаз или по просвету между плитой и прутком.

Сильно пружинящие, а также очень толстые заготовки правят на двух призмах, нанося удары через мягкую прокладку во избежание забоин на заготовке. Если же усилия, развиваемые молотком, недостаточны для правки, то применяют ручные или механические прессы. В этом случае заготовку устанавливают на призмы выпуклой частью вверх.

Правка с подогревом. Профильный металл (уголки, швеллера, тавры, двутавры), пустотелые валы, толстую листовую сталь, поковки правят с нагревом изогнутого места (выпуклости) паяльной лампой или сварочной горелкой до вишнево-красного цвета; окружающие же выпуклость слои металла охлаждают сырым асбестом или мокрыми тряпками.

Правка (рихтовка) закаленных деталей. После закалки стальные детали иногда коробятся. Правка закаленных деталей называется рихтовкой. Точность рихтовки может быть достигнута в пределах 0,01— 0,05 мм.

В зависимости от характера рихтовки применяют различные молотки. При рихтовке точных деталей, на которых следы ударов молотка не допустимы, используют мягкие молотки (из меди, свинца). Если же при рихтовке приходится вытягивать, удлинять металл, применяют стальные молотки весом от 200 до 600 г с закаленным бойком или специальные рихтовальные молотки с закругленной узкой стороной бойка. Деталь при этом лучше располагать не на плоской плите, а на рихтовальной бабке.

Изделия толщиной не менее 5 мм, если они закалены не насквозь, а только на глубину 1—2 мм, имеют вязкую сердцевину, поэтому рихтуются сравнительно легко; их нужно рихтовать, как сырые детали, т. е. наносить удары по выпуклым местам.

Изделия тоньше 5 мм всегда закаливают насквозь, поэтому рихтовать их нужно не по выпуклым, а, наоборот, по вогнутым местам (рис. 102, а). Волокна вогнутой части детали растягиваются, удлиняются от ударов молотка, а волокна выпуклой части сжимаются, и деталь выпрямляется.

Рис. 102. Приемы правки (рихтовки):

а — тонких деталей, б — угольника при изменении угла меньше 90°, в — угольника при изменении угла больше 90°

На рис. 102, б показана правка угольника, у которого после закалки изменился угол между полками. Если угол стал меньше 90°, то удары молотком наносят у вершины внутреннего угла, если же угол стал больше 90° (рис. 102, в), то удары наносят у вершины наружного угла.

В случае коробления изделия по плоскости и по узкому ребру рихтовку выполняют отдельно — сначала, по плоскости, а потом по ребру.

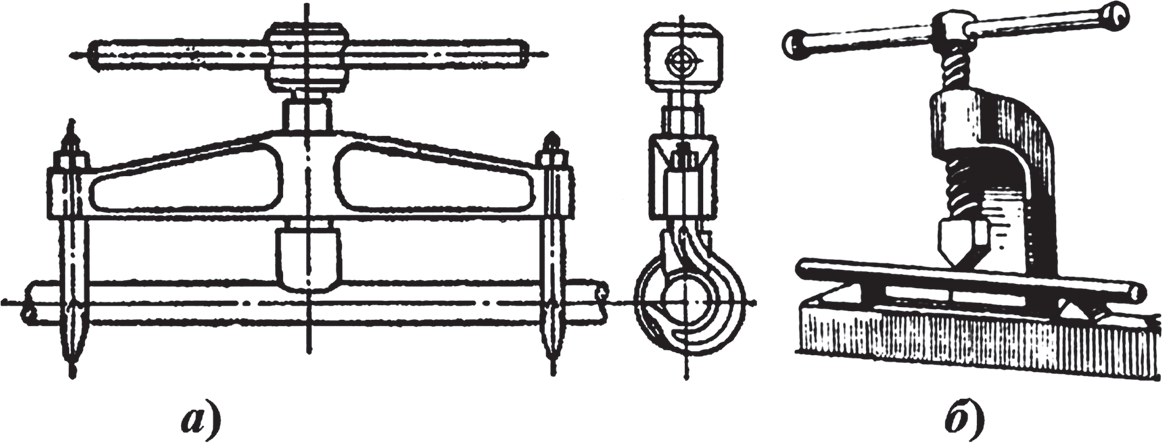

Механизация правки. Ручная правка является малопроизводительной операцией, и к ней прибегают в тех случаях, когда правят небольшие партии деталей. В основном на предприятиях применяется машинная правка, выполняемая на ручных вальцовках (рис. 103, а), правильных вальцах и прессах, а также на специальных приспособлениях.

Рис. 103. Механизация правки:

а — на ручных вальцовках, б — правильных вальцах, в — валки для сортового материала; 4 — верхняя траверса, 2 — верхние опорные ролики, 3 — рабочие валки, 4 — нижиие опорные ролики, 5 — нижияя траверса

Правильные вальцы (рис. 103, б) имеют валки, которые вращаются в разные стороны. Заготовка подается в валки, затягивается и, проходя между ними, выпрямляется.

Для правки листового металла применяют вальцы с круглыми валками, для правки сортового материала (угольников, швеллеров и т. п.) используют валки с ручьями по профилю выпрямляемого металла (рис. 103, в).

Правильные прессы применяются для правки металла толщиной до 25 мм. Пруток или полосу укладывают в опорную колодку выпуклостью вверх. Правку производят пуансоном, установленным на ползуне, который получает движение от механического или гидравлического привода.

Источник

Правка. Способы, инструмент для правки

Детали и заготовки из полосового, пруткового или листового материала могут быть погнутыми, кривыми, покоробленными или иметь выпучивания, волнистость и т.п.

Слесарная операция, называемая правкой, позволяет придать заготовкам или деталям правильную геометрическую форму, в соответствии с требованиями чертежей или функциональным назначением.

Правку деталей и заготовок производят в холодном или в нагретом состоянии. В последнем случае допускается стальные заготовки и детали нагревать до температуры 1100–850 °С, а дюралюминиевые — до 470–350 °С.

Правка металла может быть ручной и машинной (на правильных валках, прессах и всякого рода приспособлениях).

При выборе способа правки учитывают характер материала, размер детали (заготовки) и величину прогиба.

1. Оснастка для правки

Ручная правка листового металла и заготовок из него производится молотками на правильных плитах и специальных рихтовальных бабках.

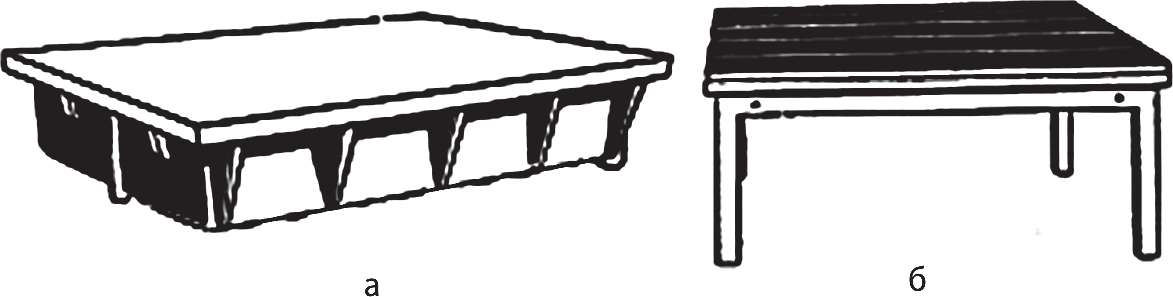

Правильные плиты (рис. 1, а) могут быть из серого чугуна сплошной конструкции или с ребрами или стальными (рис. 1, б).

Рис. 1. Правильная плита: а — чугунная; б — стальная

Рабочая поверхность плиты должна быть ровной и чистой. Плита должна быть массивной, тяжелой и достаточно устойчивой, чтобы при ударах молотка не было никаких сотрясений.

Плиты устанавливают на металлических или деревянных подставках, которые могут обеспечить кроме устойчивости и необходимую горизонтальность.

Вокруг плиты должно быть достаточно места, чтобы можно было свободно работать.

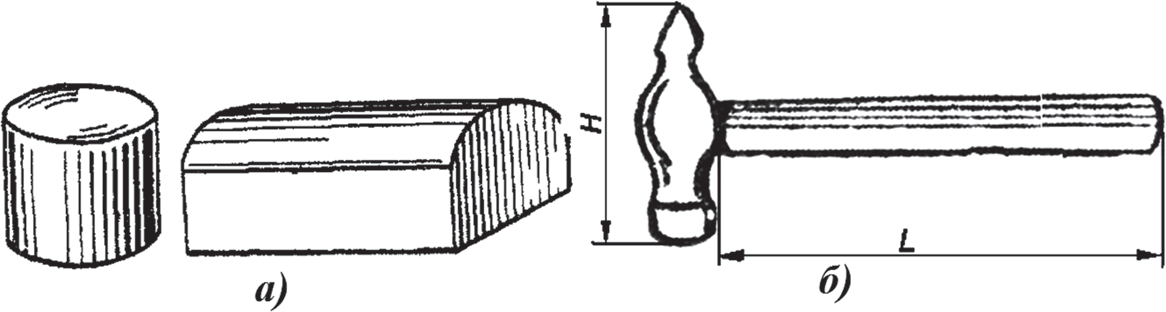

Рихтовальные бабки (рис. 2, а) изготовляют из стали с термической обработкой. Рабочая поверхность бабки может быть цилиндрической или сферической радиусом 150–200 мм. В качестве рихтовальной бабки для правки хорошо себя зарекомендовал рельс длиной 0,5–1 м. Рельс обладает хорошей устойчивостью, мало подвижен при ударах молотка, не оставляет следов от молотка, не деформируется и удобен для перемещения по плите.

Рис. 2. Инструмент для правки металла: а — рихтовальные бабки; б — молоток

При ручной правке лучше использовать молотки с круглым, а не квадратным бойком, так как углами квадратного бойка можно повредить поверхность выпрямляемого листа. Молоток для правки должен обладать гладкой и хорошо отшлифованной поверхностью бойка (рис. 2, б).

Для правки деталей с окончательно обработанной поверхностью, а также тонких стальных изделий или заготовок из цветных металлов и сплавов применяют молотки из мягких материалов — медные, латунные, свинцовые, деревянные.

При правке особо тонкого металла пользуются металлическими и деревянными брусками — гладилками.

Правку деталей с обработанной поверхностью стальным молотком следует проводить, используя прокладку из мягкого металла.

Для правки тонкого листового и полосового металла служат также металлические и деревянные гладилки и бруски.

2. Основные приемы правки металла вручную

Поступающие на слесарную обработку заготовки могут быть деформированы и нуждаются в правке, иногда говорят, в рихтовке. Заготовка из листового проката может быть деформирована во время погрузочных работ и транспортировки или деформация может возникнуть в результате остаточных напряжений после механической или термической обработки и др. Волнистая поверхность заготовки из листа может образоваться в результате наличия сжатых волокон, остаточных напряжений на одной из поверхностей листа, что определяет направление вогнутости; изгиб по длине в плоскости; изгиб на ребро свидетельствует о том, что край заготовки, куда направлена изогнутость, сжат или деформирован больше противоположного; если у заготовки деформация в виде спирали, то это свидетельствует о том, что у заготовки края более вытянуты, чем осевая линия, и т.д.

Выяснить причину деформации заготовки необходимо для принятия решения о методе ее правки, рихтовки.

Правка полосового материала по плоскости производится в следующей последовательности. Искривленною полосу кладут на плиту и, придерживая ее левой рукой, по выпуклым местам полосы наносят удары молотком, при этом удары наносят сначала по краям выпуклости широкой стороны и постепенно приближаются к середине выпуклости, поворачивая по мере необходимости полосу с одной стороны на другую. Сила удара регулируется в зависимости от размеров полосы и степени искривления.

Молоток при правке держат за конец рукоятки, несильно зажимая ее в руке. При ударе молоток нужно опускать на лист вертикально всей площадью бойка. В момент удара молоток будет обязательно отскакивать. Этим движением следует научиться управлять так, чтобы отскакивание молотка от листа вверх было направлено по вертикали к плите.

Результаты правки (прямолинейность заготовки) оценивают на глаз или же на правильной плите с помощью линейки.

Выправив широкую сторону заготовки, приступают к правке ребер. После одного-двух ударов полосу поворачивают с одного ребра на другое.

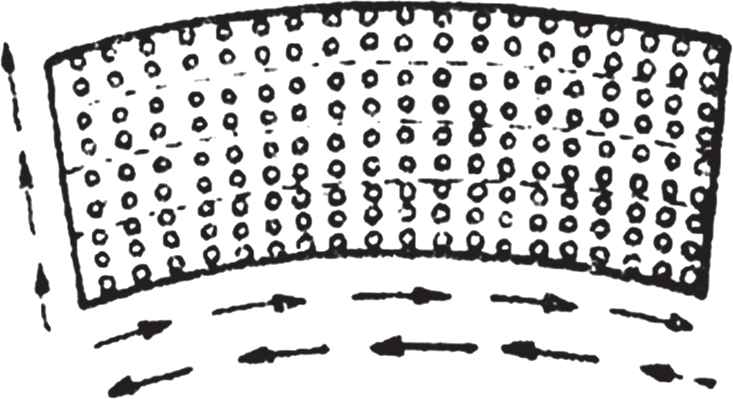

При правке полосы, изогнутой на ребро, удары наносят по широкой плоскости. Прижав левой рукой полосу к плите, наносят удары молотком по всей длине полосы, постепенно переходя от нижней кромки к верхней. На рис. 3 указана стрелками схема направлений и последовательности ударов при правке изогнутости заготовки на ребро.

Рис. 3. Схема правки изогнутости заготовки на ребро

У нижней кромки наносят сильные удары, а по мере приближения к верхней силу ударов уменьшают, но увеличивают их частоту. При таком способе правки нижняя кромка постепенно вытягивается больше, чем верхняя, и полоса выравнивается. Правку прекращают, когда верхняя и нижняя кромки становятся прямолинейными.

Правку изогнутого листа, имеющего поперечные волны — волнистость, выполняют на правильной плите, придерживая его одной рукой, а другой — наносят легкие удары молотком по выступающим частям листа вдоль поперечных волн. Сначала правят лист с одной стороны, а затем его переворачивают и правят с другой стороны.

При наличии выпуклости в середине заготовки ее кладут на плиту и выпуклости обводят мелом. Затем наносят частые удары молотком от края листа по направлению к выпуклости. По мере приближения к выпуклости удары молотком следует делать чаще и слабее. Если на заготовке имеется волнистость по краям, то удары молотком наносят по направлению от середины заготовки к ее краям.

После устранения выпуклостей и волнистости лист переворачивают и легкими ударами молотка окончательно восстанавливают его прямолинейность.

В процессе правки нужно следить за тем, чтобы на поверхности листа не оставались следы от ударов молотком. Эту работу удобно выполнять, перемещая заготовку вдоль рихтовальной бабки или по поверхности рельса, на котором производится правка.

При правке тонкого листового материала пользуются легкими деревянными, медными, латунными или свинцовыми молотками. Приемы правки такие же, как и стальными молотками.

Правку весьма тонкого листового материала осуществляют на чистой, ровной (без забоин и других неровностей) поверхности скольжением без особой нагрузки металлических или деревянных брусков-гладилок, имеющих ровную и гладкую поверхность. При правке лист периодически переворачивают.

3. Правка листового металла на вальцах

Для правки деталей из листового металла могут быть также использованы вальцы.

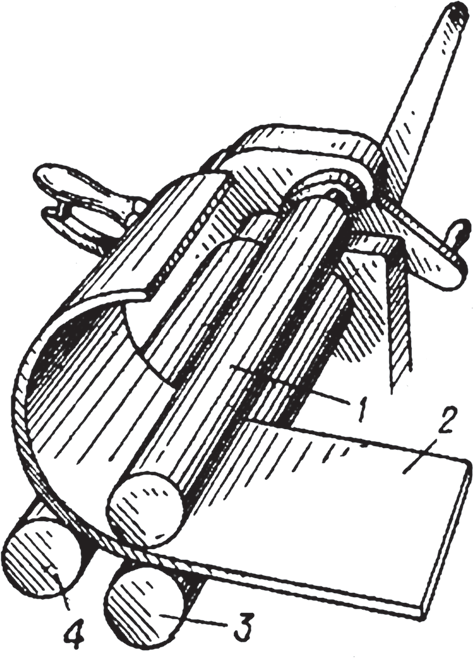

В ручных вальцах правят обычно заготовки из листа толщиной до 3 мм. Валки 1 и 3 расположены один над другим (рис. 4), и в зависимости от толщины заготовки 2 их можно удалять друг от друга или сближать между собой. Также может быть поднят или опущен расположенный сзади третий валок 4. Валки должны быть отрегулированы так, чтобы они не были сильно прижаты друг к другу.

Рис. 4. Схема работы ручных вальцов

Заготовку (лист или полосу) устанавливают между двумя передними валками и, вращая рукоятку по часовой стрелке, пропускают между валками.

Часто для полного устранения выпуклостей и вмятин заготовки приходится пропускать между валками несколько раз. Заготовки толщиной 3–6 мм правят на вальцах с электроприводом.

4. Правка закаленных деталей

Закаленные детали выправляют носиком молотка (рис. 5). Деталь при этом лучше располагать не на плоской плите, а на рихтовальной бабке, имеющей гладкую поверхность. Удары при правке наносят не по выпуклой, а по вогнутой стороне детали.

Рис. 5. Правка закаленных деталей

При правке закаленную полосу (линейку и пр.) кладут на рихтовальную бабку выпуклостью вниз, носиком молотка наносят не сильные, но частые удары по впадине, начиная с ее середины и постепенно переходя к краям; затем, перехватив левой рукой деталь за второй конец, производят правку другой ее части. В процессе правки периодически проверяют стрелу прогиба детали.

Удары молотком должны быть не сильными, чтобы не сломать деталь.

5. Правка прутков и валов

Короткие прутки диаметром до 12 мм правят на рихтовальной бабке в виде бруска или рельса на правильной плите, нанося молотком удары по выпуклостям и искривленным местам. Искривления малого радиуса правят поперек бруска, а большого — вдоль, добиваясь уменьшения кривизны. В положении равновесия пруток на бруске в свободном состоянии наружной поверхностью будет указывать на выпуклость. После устранения заметных выпуклостей добиваются прямолинейности прутка правкой на плите, нанося легкие удары по всей его длине и одновременно поворачивая его левой рукой. Выпрямленный пруток свободно перекатывается по поверхности правильной плиты.

Правка прутков и валов диаметром свыше 12 до 30 мм осуществляется на призмах и ручных прессах. Перед правкой при перекатывании прутка по плите отмечают мелом выпуклые места, которые отрываются от плиты. При ручной правке пруток устанавливают на призмы выпуклым местом вверх так, чтобы призмы отстояли от отметки на расстоянии 50-100 мм и наносят удары по выпуклому месту молотком со вставками из мягкого металла (меди, свинца). Если правку производят стальным молотком, то применяют подкладки из мягких металлов. Стрелу прогиба контролируют при перекатывании прутка по плите.

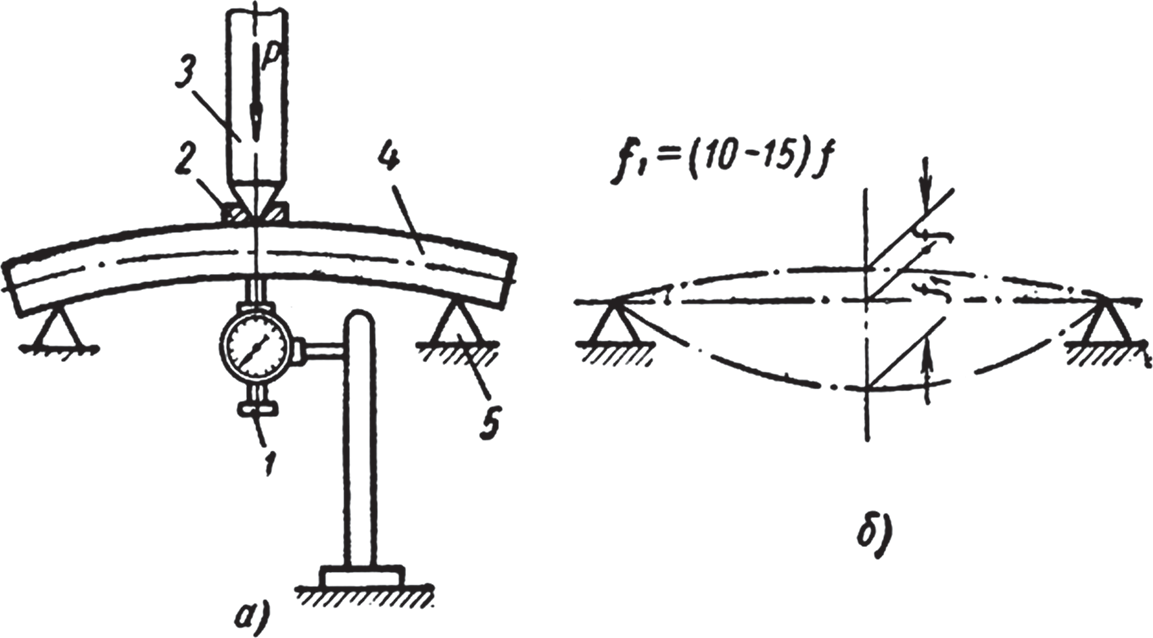

На ручных прессах (рис. 6) производят правку валов с контролем величины прогиба. При правке валов производят проверку и исправление центровых гнезд.

Рис. 6. Оборудование для правки деталей типа валов: а — скоба-пресс; б — ручной винтовой пресс

После этого вал ставят в центре приспособления для измерения величины (стрелы) прогиба. Значение стрелы прогиба определяют как половину величины биения вала, показываемого индикатором.

Для правки вал 4 (рис. 7) ставят на призмы или опоры 5 винтового или гидравлического пресса выпуклой стороной кверху и перегибают нажимом винта или штока 3 пресса через мягкую прокладку 2 так, чтобы обратная стрела прогиба f1 была в 10–15 раз больше того прогиба f, который имел вал до правки. Точность правки контролируют индикатором 1.

Рис. 7. Схемы холодной правки вала: а — монтажная; б — расчетная; 1 — индикатор; 2 — прокладка; 3 — шток пресса; 4 — вал; 5 — опора

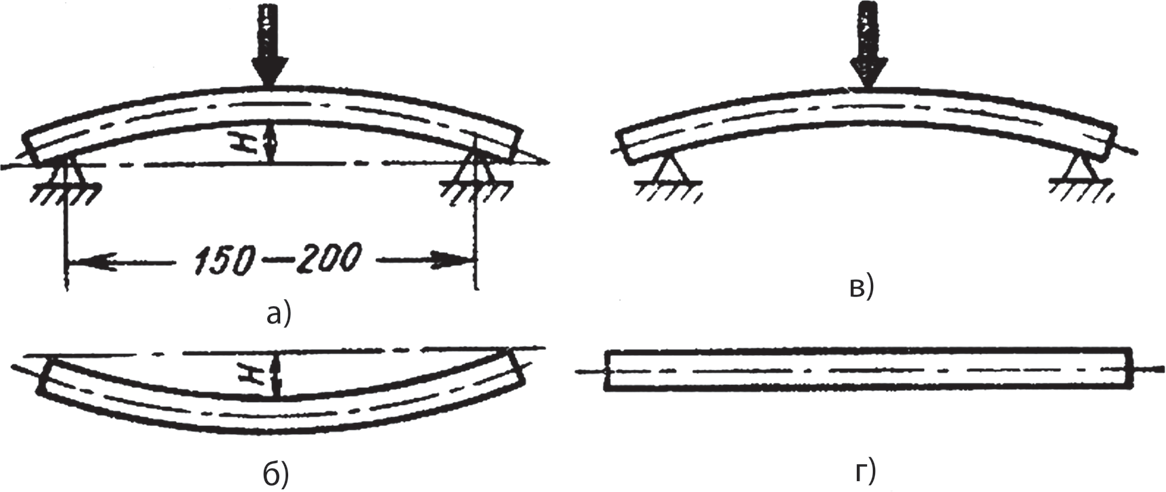

Распространен также метод двойной правки валов, применение которого значительно увеличивает сопротивляемость выправленного вала повторным деформациям. Двойную правку выполняют следующим образом.

Подлежащий правке вал устанавливают на призмах (рис. 8) выпуклостью вверх и плавно нажимают на него винтом или штоком пресса. Усилие нажима должно быть таким, чтобы вал после этого остался прогнутым в обратную сторону на ту же величину. Затем указанная операция повторяется, но уже с таким усилием нажима, чтобы вал оказался выправленным. Для повышения устойчивости формы детали и снятия внутренних напряжений, возникающих в результате правки, производят отпуск при 400–450° С в течение 0,5–1 ч. Продолжительность нагрева устанавливается в зависимости от размеров детали.

Рис. 8. Схема двойной правки вала: а — первая правка вала; б — форма вала после первой правки; в — вторая правка вала; г — вал после второй правки

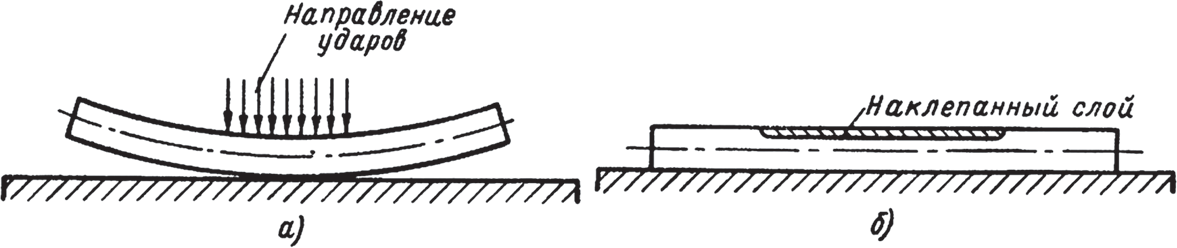

Часто для этой цели при холодной правке валов, тяг и других деталей применяют наклеп вогнутой поверхности в положении, при котором выпрямляемая деталь прогнута винтом или штоком пресса в направлении, обратном изгибу. Легкие удары молотком по выпуклой стороне детали через медную прокладку вызывают растяжение волокон на этой стороне вала. После небольшой выдержки усилие от прогиба винтом или штоком пресса снимают и вал подвергают проверке.

Правка наклепом может производиться также следующим образом. Изогнутый вал укладывают на жесткую ровную плиту прогибом вниз (рис. 9). Затем молотком наносят частые легкие удары по поверхности вала до устранения просвета между его поверхностью и плитой.

Рис. 9. Правка вала наклепом: а — момент правки; б — выправленный вал

После этого вал проверяют на биение индикатором или рейсмусом. Термическая обработка вала после правки не требуется. Наклепом чаще всего правят валы, имеющие шпоночный паз по всей длине. Если такой вал выгнут в сторону шпоночного паза, то его проще всего выправить путем наклепа дна шпоночного паза в наиболее вогнутой точке. Наклеп производят нанесением легких ударов молотком по закаленной пластинке, которую постепенно перемещают по дну паза.

Стальные детали при температуре ниже 0° С править холодным способом не следует, так как это может привести к их поломке.

Правку горячим способом при ремонте применяют реже, так как этой операции обычно приходится подвергать полностью обработанные детали, подогрев которых может вызвать окисление поверхности и деформацию детали.

При невозможности выправить деталь в холодном состоянии ее подогревают до температуры ковки. Править при температуре 150–450° С не рекомендуется; в этом интервале температур в стальной детали могут образоваться трещины.

Горячий способ относительно чаще применяется для правки валов большого диаметра. Обычно при этом деталь подвергают местному нагреву пламенем газовой горелки при круговом вращении вала. Нагретый вал выправляют изгибанием домкратом, прессом или быстрым охлаждением небольшой площади на выпуклой стороне. В результате одностороннего охлаждения вал стремится перегнуться в противоположную сторону. Для проведения этого процесса нагретую поверхность быстро укрывают асбестом, оставляя открытым лишь место охлаждения. Вал располагают таким образом, чтобы охлаждаемое место было обращено вниз, после чего снизу подают охлаждающую воду.

Для листового металла можно использовать также метод газопламенной правки. По этому методу на отмеченные места, подлежащие выпрямлению, направляют струю пламени газовой горелки, нагревая неровности до красно-вишневого цвета (600–700° С). Нагретый металл расширяется, а затем при остывании под влиянием сил сжатия выпрямляется. Этим методом, ускоряющим процесс правки, можно править также валы, оси, трубы, уголки.

Источник