Конкурентоспособность региона и пути ее повышения

Конкурентоспособность представляет собой сложное, многоуровневое понятие, анализ и оценку которого необходимо теснейшим образом увязывать с конкретным конкурентным полем, и особенно с его уровнем. Главный уровень обеспечения конкурентоспособности территории — макроэкономический уровень страны, на котором определяются основные условия функционирования всей хозяйственной системы. За ним по значимости идет мезоуровень, где формируются перспективы развития региона, отрасли или разветвленной корпорации, охватывающей большую группу предприятий. На микроуровне конкурентоспособность как бы обретает свою окончательную, завершающую форму в виде соотношения цены и качества конкретного товара, произведенного на конкретном предприятии.

В этой связи предлагается определение конкурентоспособности региона, включающее два основополагающих момента: необходимость достижения высокого уровня жизни населения и эффективность функционирования хозяйственного механизма региона. Под конкурентоспособностью региона понимается его роль и место в экономическом пространстве РФ, способность обеспечить высокий уровень жизни населения и возможность реализовать имеющийся в регионе потенциал (производственный, трудовой, инновационный, ресурсно-сырьевой и др.).

Анализ экономической модели конкурентоспособности региона наиболее правильно вести, используя такие категории, как «региональный спрос» и «региональное предложение». Региональный спрос представляет собой сумму всех расходов на конечные товары и услуги, произведенные в региональной экономике. Он отражает связь между объемом совокупного выпуска, на который предъявлен спрос экономическими агентами и общим уровнем цен. Региональное предложение показывает наличный реальный объем производства при каждом возможном уровне цен. Оба показателя, в свою очередь, тесно связаны с такими макроэкономическими показателями, как уровень валового регионального продукта и дохода (оба — на душу населения).

Показателем, характеризующим положение региона на национальном рынке, является показатель региональной конкурентоспособности, характеризующим способность региона в условиях свободной конкуренции производить товары и услуги, удовлетворяющие требованиям рынка, реализация которых увеличивает благосостояние региона и отдельных его граждан.

Повышение уровня экономического развития региона заключаются в эффективном использовании ресурсов: природных, топливно-энергетических, квалифицированных кадров, а также в новейших научных разработках и технологий. Важность последних неуклонно растет, поскольку снижение количества природных ресурсов обуславливает повышение значения наличия научных достижений и их качества.

При анализе конкурентоспособности региона необходимо выделять отрасли, которые будут служить базой для развития региона и компенсировать недостатки в функционировании более слабых производств. Как отмечает американский ученый Майкл Портер, единственное, на чем может основываться концепция конкурентоспособности на уровне региона – это продуктивность использования ресурсов.

Регионы получают преимущества благодаря различиям, а не сходству. В каждом регионе есть свой одному ему присущий набор конкурентных отраслей. В тех регионах, где отраслевая структура экономики быстрее адаптировалась к рыночным методам ведения хозяйства, где региональная власть поддерживает структурообразующие предприятия и проводит разумную экономическую политику, факторы ценообразования обеспечивают сбалансированность регионального спроса и регионального предложения, происходит постоянный динамичный рост показателей конкурентоспособности региона.

Необходимым и обязательным на пути повышения конкурентоспособности региона является выбор отраслей, которые послужат в будущем ядром развития. И именно в данных отраслях в первую очередь необходимо проводить инновационные преобразования.

Согласно концепции М. Портера, развитие конкурентоспособности региона происходит по следующим четырем стадиям:

1) Благодаря факторам производства, то есть природным ресурсам, благоприятным условиям для производства товаров, квалифицированной рабочей силе;

2) На основе агрессивного инвестирования (в основном национальных фирм) в образование, технологии, разработки;

3) За счет создания новых видов продукции, производственных процессов, организационных решений и других инноваций;

4) За счет уже созданного богатства.

Для анализа конкурентоспособности экономики регионов можно использовать два основных подхода: 1) конкурентоспособность экономики регионов рассматривает как предоставление регионами различных условий для размещения на своей территории хозяйствующих субъектов (такую конкурентоспособность регионов можно определить как «борьбу за производителя»); 2) регионы предоставляют различные условия для проживания и социально-экономической деятельности на их территории населению (условно этот вид конкурентоспособности можно определить как «борьбу за квалифицированные кадры»).

Таким образом, под абсолютной конкурентоспособностью экономики региона следует понимать совокупность физико-географических и социально-экономических его характеристик, которые создают условия для формирования на его территории экономических структур и структур расселения.

Источник

Повышение конкурентоспособности регионов в современных условиях

Рубрика: Экономика и управление

Дата публикации: 03.03.2014 2014-03-03

Статья просмотрена: 3171 раз

Библиографическое описание:

Саблин, В. Г. Повышение конкурентоспособности регионов в современных условиях / В. Г. Саблин. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 3 (62). — С. 520-524. — URL: https://moluch.ru/archive/62/9646/ (дата обращения: 19.11.2021).

В статье анализируются современные подходы к проблеме повышения межрегиональной конкурентоспособности в условиях глобализации и либерализации рынков. Выявлены факторы, в наибольшей степени оказывающие влияние на конкурентоспособность регионов России и предложены меры, направленные на ее повышение, предложен инструментарий оценки конкурентоспособности регионов и проведен анализ факторов конкурентоспособности на примере Кемеровской области.

Ключевые слова: конкурентные преимущества, межрегиональная конкурентоспособность, инновации, региональное развитие.

Keywords: competitive advantages, interregional competitiveness, innovations, regional development.

Процесс глобализации и либерализации рынков ведет к усилению конкуренции не только между отдельными товарами и производителями, но и между странами и их территориально обособленными субъектами — регионами. В современных условиях регион становится экономическим субъектом, который может осуществлять самостоятельную экономическую политику, применять ряд экономических инструментов для сохранения и улучшения своих конкурентных позиций, выходить на мировой рынок в качестве участника мировых конкурентных процессов.

Межрегиональная конкуренция определяет необходимость постоянного поиска новых путей конкурентной борьбы и повышения конкурентоспособности региона путем выявления, создания, использования и удержания конкурентных преимуществ.

Основными участниками процесса межрегиональной конкуренции являются отдельные регионы стран, которые в условиях глобализации становятся все более активными и самостоятельными участниками экономических отношений.

Не случайно, что такая особая роль регионов в масштабе мировой экономики оказывает очень сильное воздействие на преобразование форм и инструментов конкуренции, приводя, по сути, к формированию особой ее формы — межрегиональной конкуренции, предъявляя новые требования к конкурентоспособности региона, как полноправного субъекта глобального рынка.

В последнее время многое сделано по изучению конкурентоспособности на макроуровне — между различными странами. Значительный вклад в научное познание конкурентоспособности государств внесли Дж.Сакс, С.Коэн, Дж. Гарелли, М. Портер, Дж. Харт, Р. А. Фатхутдинов, М. И. Гельвановский, А. М. Мигранян, Е. Г. Ясин и др.

Повышенный интерес к проблеме межрегиональной конкуренции связан с тем, что в России до начала 90-х годов регион, не выступал в качестве субъекта экономических отношений, носителя интересов, отличных от интересов других территорий. Теоретическим и методологическим аспектам конкурентоспособности на региональном уровне посвящены работы В. Е. Андреева, И. М. Богомоловой, С. Г. Важенина, И. П. Данилова, С. В. Казанцева, Н. И. Лариной, А. И. Макаевым, В. Н. Парахиной, В. В. Печаткина, А. З. Селезнева, С. У. Салихова, Л. С. Шеховцевой, А. И. Татаркина, Л. Н. Чайниковой и др. [1–13].

При этом в отечественной практике нет единого подхода к определению категории конкурентоспособность региона. Ряд авторов (А. И. Татаркин) отождествляют конкурентоспособность региона с его экономической эффективностью, инвестиционным потенциалом. [10, 125]. Другие — рассматривают конкурентоспособность региона в качестве синонима интегральной оценки социально-экономического положения региона при сопоставлении с другими регионами, но без какой либо связи с понятием конкуренции.

Например, Л. К. Шеховцева определяет конкурентоспособность региона как «продуктивность (производительность) использования региональных ресурсов, и, в первую очередь, рабочей силы и капитала, по сравнению с другими регионами» [13,24].

Отдельные авторы (В. Н. Парахина и К. А. Парахин) на первое место ставят социальные факторы конкурентоспособности. В этом случае конкурентоспособность рассматривается как способность обеспечивать высокий уровень и качество жизни населения, генерировать постоянно растущие реальные доходы населения и жизненные стандарты [13,24].

И, наконец, четвертая точка зрения совмещает оба подхода, выделяя как экономические, так и социальные факторы. Так, Чайникова Л. Н. считает, что конкурентоспособность региона — «это способность обеспечивать высокий уровень и качество жизни его населения, соответствующий национальным и мировым стандартам, на основе инновационного подхода к использованию уже имеющихся к формированию и развитию с опережающей конкурентов скоростью нового ресурсного потенциала, адекватного современной экономике и его эффективной реализации с помощью современных рыночных механизмов для создания устойчивых конкурентных преимуществ во всех сферах деятельности» [12, 21].

С этой позицией можно согласиться. В то же время, помимо упомянутых аспектов целесообразно учитывать и экологическую составляющую конкурентоспособности регионов. Это связано с тем, что в условиях усиления антропогенной нагрузки, особенно в таких регионах, как Кузбасс, при увеличивающихся выбросах вредных веществ в атмосферу состояние окружающей среды, с одной стороны, все больше влияет на качество жизни населения, а с другой — является некоторым ограничителем производства товаров и услуг.

Также, на наш взгляд, косвенной характеристикой благополучия того или иного региона является уровень потребления товаров и услуг на территории, который косвенно отражает качество жизни населения в регионе.

Поскольку развитие региона, прежде всего, зависит от конкурентоспособности организаций и компаний, расположенных на его территории, поэтому, на наш взгляд, более приемлемой является трактовка конкурентоспособности региона как способность создавать условия для устойчивого развития и функционирования предприятий и организаций, расположенных на его территории, способность обеспечить высокий уровень жизни населения и возможность реализовать имеющийся в регионе потенциал.

На решение предприятий и организаций по размещению производства в регионе влияет множество факторов, например, наличие потенциального спроса на продукцию, обеспеченность ресурсами, состояние инфраструктуры, поддержка со стороны региональной власти и т. д. Как правило, инвесторы, размещают производство и вкладывают средства в те регионы, которые предоставляют для бизнеса наиболее благоприятные условия.

Поэтому создание условий для расширенного воспроизводства капитала требует достижения таких сочетаний факторов производства, при которых максимально полно использовались бы специфические особенности региона.

В условиях вступления России в ВТО, высокой динамики изменений во внешней среде и быстрого развития новых специфических форм конкурентных отношений в современном мире, управление конкурентоспособностью региона должно осуществляться на системной основе. Это возможно через разработку и реализацию региональной экономической политики, направленной на повышение конкурентоспособности региона, поддержку и усиление имеющихся конкурентных преимуществ.

При этом эффективность региональной политики, направленной на повышение конкурентоспособности, на наш взгляд, определяется способностью инициировать структурные изменения в регионе (в его воспроизводственной, пространственной, социальной структуре), которые, в свою очередь, позволили бы обеспечить подобные уникальные сочетания факторов производства, внешней и внутренней среды, трансформировать их в конкурентные преимущества и уникальные предложения для потенциальных потребителей.

Эти особенности межрегиональной конкуренции определяют эффективность управления социально-экономическим развитием региона в современных условиях, когда регион выступает не только как территориально обособленный субъект национальной экономики, но и как полноправный участник международных экономических отношений.

Однако до сих по не существует общепризнанной классификации факторов, методологии и инструментария оценки конкурентоспособности регионов. Для оценки факторов формирования конкурентоспособности региона в целом и возможности воздействия региональных органов власти на ее составляющие нередко используют модель «национального ромба», предложенную М. Портером [4].

Ряд отечественных авторов (Р. А. Фатхутдинов, Е. И. Мазилкина, Г. Г. Паничкина) выделяют в качестве факторов, определяющих конкурентные преимущества региона: конкурентоспособность страны, природно-климатические, географические, экологические и социально-экономические параметры региона, предпринимательская и инновационная активность в регионе, уровень соответствия параметров инфраструктуры региона международным и федеральным нормативам, уровень международной интеграции и кооперирования региона [11].

Вместе с тем наличие у отдельного региона тех или иных преимуществ в экономическом взаимодействии с другими регионами нельзя сводить только к выгодному расположению и наличию полезных ископаемых.

Ряд авторов (С. В. Казанцев) предлагают оценивать конкурентоспособность регионов по отношению ВРП региона к ВВП страны в душевом исчислении. Оценка факторов конкурентоспособности основана на относительных показателях, таких, как территория региона, капиталовложения, основные фонды, денежные доходы, плотность железных дорог и автодорог, кредиты, количество занятых в НИОКР [3,192].

В мировой практике наиболее эффективным методом оценки конкурентоспособности региона является метод, используемый Всемирным банком, базирующийся на таких показателях, как: размер ВРП на душу населения; природные и человеческие ресурсы; НИОКР. Конкурентоспособность экономики страны определяется как результат взаимодействия перечисленных факторов, особенностей хозяйственно-политической среды, организационных способностей и эффективности механизма функционирования экономики, её хозяйствующих субъектов [2, 124].

Некоторые ученые предлагают проводить оценку конкурентоспособности региона по аналогии с методикой Всемирного банка по четырем основным показателям в расчете на душу населения: по размеру ВРП, по величине производственных ресурсов (основные фонды и т. д.), по величине природных ресурсов, по величине человеческих ресурсов (уровень образованности) [4, c.40].

А. З. Селезнев предлагает определять конкурентные позиции регионов на уровне рынков на основе 13 показателей. К ним относятся показатели: мощности производимого на территории региона сырья, материалов, топливно-энергетических ресурсов; обеспеченности производственной, рыночной и социальной инфраструктурой; степени износа оборудования и перспективы его замены; наличия транспортных скоростных магистралей, морских и речных портов, инфраструктуры международной связи; экологической обстановки; обеспеченности высококвалифицированными кадрами и др. [9].

Правомернее считать, что количество показателей, влияющих на конкурентоспособность региона, значительно больше, и в этом следует согласиться с мнением Чайниковой Л. Н. [12, 23].

Вместе с тем точная и объективная оценка уровня развития региона не может базироваться на произвольном наборе показателей. Кроме того, по оценкам ряда исследователей, не все изначально отобранные показатели являются статистически значимыми относительно показателя, определенного в качестве результативного.

Поэтому при оценке конкурентоспособности региона, на наш взгляд, следует использовать четыре группы факторов: природно-климатические, экономические, социальные и экологические.

К важнейшим факторам, определяющим конкурентные преимущества региона можно отнести: природно-климатические и географические, социально-экономические параметры региона, сбалансированность бюджетно-финансовой системы региона, эффективность использования ресурсов, наличие развитой материальной и рыночной инфраструктуры, предпринимательская и инновационная активность в регионе, уровень международной интеграции и кооперирования, уровень жизни населения, обеспеченность социальными услугами, социальная стабильность региона, экологическая безопасность труда и др.

Конкретную оценку факторов конкурентоспособности региона, применительно к российским условиям рассмотрим на примере Кемеровской области (Кузбасса). На протяжении последних 15 лет Кемеровская область по динамике основных экономических показателей относится к наиболее интенсивно развивающимся регионам Сибирского федерального округа, стабильно входит в первую двадцатку по ВРП на душу населения в России.

В условиях финансового кризиса в 2009 году, как и в целом по России, в Кемеровской области произошло снижение показателей ВРП. Вместе с тем, начиная с 2010 года наблюдается устойчивый рост валового регионального продукта и производительности труда. Динамика роста ВРП области в последние годы определялась промышленным производством, а «локомотивами» роста выступали отрасли базового сектора экономики региона.

Ресурсы Кузбасса являются природной базой конкурентоспособности и в значительной степени определяют секторально-территориальную структуру экономики региона. На территории области детально разведано и учтено государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации около 500 месторождений различных полезных ископаемых. Наличие богатых природных ресурсов и, прежде всего, полезных ископаемых, лесных, водных ресурсов способствует устойчивым конкурентным позициям региона в сложившейся мировой и внутрироссийской конъюнктуре, привлечению в регион новых бизнес-структур, инвестиций, в т. ч. и иностранных. Как уже отмечалось ранее в современных условиях возросшего влияния глобальных тенденций мировой экономики и конкурентобразующих факторов мирового рынка усиливается процесс полицентризма в современном мире, когда локально возрастает доля так называемой «большой региональной десятки» в общероссийском экспорте, куда по оценкам ведущих экономистов включается и Кемеровская область.

Кузбасс занимает ведущие позиции на мировом рынке угля, кокса, продукции черной и цветной металлургии, химической продукции (азотных удобрений), незначительно представлен в сегментах продукции обрабатывающей промышленности.

Позиции Кузбасса на мировом рынке традиционно обусловлены историко-географическими факторами развития региона как индустриально-промышленного центра Сибири, России с превалированием в структуре экспорта продукции угольной и металлургической промышленности, при этом доля продукции химической промышленности, машиностроения, легкой, пищевой и других отраслей обрабатывающей промышленности и сферы услуг незначительна и не превышает 5 процентов в совокупности.

Благодаря Кузбассу в 2012 году Россия занимала третье место на мировом рынке каменного угля и первое на рынке коксующегося угля по показателям объемов экспорта. Доля кузбасского угля на мировом рынке значительна — 7,6 процента в мировом экспорте, более 75 процентов в общероссийских поставках на мировой рынок. В 2013 году добыча угля в Кузбассе превысила 203 млн. тонн. На долю Кузбасса приходится 56 процентов добычи угля в России и 76 процентов от добычи всех коксующихся углей [4,25]. Основными направлениями экспорта угля остаются страны дальнего зарубежья, наблюдается рост поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).

На мировом рынке черных металлов Кузбасс представлен в основном в сегментах продукции невысоких переделов. На долю области в 2012 году приходилось 14 процентов от общероссийского производства стали и проката черных металлов, 80 процентов железнодорожных магистральных рельсов, свыше половины ферросилиция. 34,4 процента производимой в регионе металлургической продукции поставляется на экспорт.

Важным фактором конкурентоспособности региона является его инвестиционная привлекательность, которая зависит от климатических, ресурсных, производственных, социальных, институциональных характеристик региона. Кроме того, важную роль в решении об инвестировании играют репутация и имидж территории.

По уровню инвестиционной активности Кемеровская область занимает второе место в Сибирском федеральном округе (СФО), уступая Красноярскому краю. Объем инвестиций в расчете на душу населения в 2012 году составил 96,7 тыс. рублей, что в 1,3 раза превышает аналогичный показатель по СФО.

Резко увеличился приток иностранных инвестиций. Объем иностранных инвестиций в экономику Кемеровской области за десять лет (с 2000 по 2010 гг.) значительно возрос — с 5,1 млн. долл. США в 2000 году до 1,2 млрд. долл. США в 2012 году, что свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности региона. С 2010 года «Эксперт РА-АК&M» присвоил инвестиционный рейтинг кредитоспособности Кемеровской области по национальной шкале — «А» (регион со стабильными перспективами), что означает принадлежность Кемеровской области к классу заемщиков с высоким уровнем надежности.

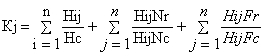

Для оценки уровня конкурентоспособности нами был разработан и рассчитан интегральный показатель (Кj — интегральный показатель конкурентоспособности j–го региона) на основе прямого суммирования, нормированных по отношению к соответствующим по России средним величинам, значений каждого фактора (анализ проведен по 19 факторам) в разрезе выделенных блоков конкурентоспособности регионов.

где Kj — интегральный показатель конкурентоспособности j–го региона;

Hij — значение i-го показателя j–го региона, характеризующего способность региона производить товары и услуги в условиях конкуренции;

Hc — среднероссийское значение показателей способности регионов производить товары и услуги;

HijNr — значение i-го показателя j–го региона, характеризующего качество жизни населения;

HijFr — значение i-показателя j–го региона, характеризующего финансовую устойчивость региона;

HijNc — среднероссийское значение показателей качества жизни населения;

HijFс- среднероссийское значение показателей финансовой устойчивости регионов.

Осуществление оценки конкурентоспособности по данной методике видится нам перспективной и по причине относительной простоты математических вычислений. Более трудоемкие вычисления с использованием аппарата нечетких множеств, кластерного анализа и др. дают идентичные результаты.

По результатам интегральной оценки конкурентоспособность субъектов Сибирского федерального округа можно сделать следующие выводы. Лидирующие позиции по показателям, характеризующим способность региона производить товары и услуги в условиях конкуренции (наличие и использование конкурентных преимуществ) занимают Красноярский край, Кемеровская область, по показателям, характеризующим способность регионов удовлетворять потребности населения (качество жизни) лидируют Кемеровская и Новосибирская области, по финансовой устойчивости Кемеровская область занимает лишь 3 место, уступая Красноярскому краю и Новосибирской области.

Особое внимание необходимо обратить при оценке конкурентоспособности региона на инвестиционную привлекательность региона, поскольку инвестиции в общественном производстве действуют не изолированно, а как интегральный ресурсный фактор в системе других факторов, обусловливающих экономическое развитие региона.

Анализ показал, что наиболее высоким уровнем инновационного потенциала обладают Новосибирская, Томская и Омская области. Потенциал Кемеровской области составил 1,15 условных единиц, против 1,90- в Новосибирской, 2,05- в Томской областях.

Наиболее низким уровнем инновационного потенциала отличаются Республика Тыва, Республика Хакасия, и Алтайский край.

Вместе с тем Кузбасс пока остается регионом с сырьевой направленностью развития экономики, производством продукции низкой степени переработки, при весьма незначительной доле наукоемкой и высокотехнологичной продукции, что актуализирует приоритетное формирование эффективных конкурентоспособных секторов региональной экономики на основе расширения внешнеэкономических и межрегиональных связей, инновационных изменений. Обеспечение технологического подъема экономики Кемеровской области возможно за счет формирования в регионе инновационного центра национального уровня по разработке и реализации новых технологий в сфере использования угля.

В Кузбассе разработана и внедряется модель метанового кластера, что позволит обеспечивать добычу метана из угольных пластов и его переработку. При разработке модели метанового кластера особое внимание уделяется безопасности труда шахтеров.

Способствовать диверсификации экономики региона должно стать и создание энерготехнологических кластеров с глубокой переработкой угля и производством горюче-смазочных материалов, сжиженного газа, выработкой электроэнергии. Начало этому уже положено разработкой пилотного проекта на базе разреза «Серафимовский».

Шансы на развертывание в Кемеровской области новых машиностроительных производств дает изменение масштабов эксплуатируемых в мире конкурентоспособных технологических комплексов. Высокопроизводительное оборудование позволяет достичь глобальных масштабов производства при минимуме занимаемых производственных площадей и персонала. Эти компактные эффективные производства становятся более мобильными и легче перемещаются в различных территориях.

Повышению эффективности реализации природно-рекреационного потенциала региона и развитию молодежного, детского любительского спорта, международного и межрегионального туризма будет способствовать строительство крупнейшего за Уралом горнолыжного туристического комплекса «Шерегеш» (г. Таштагол) и губернского центра горнолыжного спорта и сноуборда на горе Туманная (Таштагольский район).

Реализация мощного промышленного потенциала, создание угольного кластера «Серафимовский» с глубокой переработкой угля, строительство обогатительных фабрик, нефтеперерабатывающего завода, развитие промышленной добычи метана из угольных пластов, привлечение инвестиций в инновационные проекты в отрасли будет способствовать не только улучшению позиций Кузбасса на мировом рынке топливно-энергетической продукции в условиях обострения конкуренции в посткризисный период, но и станет локомотивом модернизации всей экономики региона.

Таким образом, повышение конкурентоспособности региона определяет необходимость реализации комплекса стратегических программ и проектов, направленных на: переориентацию отраслевой структуры регионального производства на развитие экспорто-ориентированных наукоемких отраслей промышленности; обновление технико-технологического базиса регионального развития на основе зарубежного опыта и отечественных разработок; формирование и развития региональной инновационной системы и инновационной инфраструктуры на основе кластерного подхода; стимулирования развития инновационного предпринимательства.

1. Важенин С. Т. Конъюнктура конкурентоспособности региона / С. Т. Важенин, А. Р. Злоченко, А. И. Татаркин // Регион: экономика и социология. — 2004. — № 3. — С. 23–38.

2. Головачев А. С. Повышение конкурентоспособности региона — главная задача государственных и местных органов исполнительной власти // Проблемы управления. — 2009. № 4 (33). С. 199–125.

3. Казанцев С. В. Потенциал экономики регионов России как основа их внутренней конкурентоспособности // Регион. — 2004. — № 1– С. 191–199.

4. Концепция развития внешнеэкономической и межрегиональной деятельности Кемеровской области на период до 2025 года. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// www.ako.ru.

5. Логинова В. А. Современные подходы к оценке конкурентоспособности территориальных экономических систем // Вестник ТОГУ. — 2008. № 2 (9). С. 139–152.

6. Панкрухин А. П. Территориальный маркетинг// Маркетинг в России и за рубежом. — 1999. — № 5. — С. 99–122.

7. Перский Ю. К., Калюжнова Н. Я. Конкурентоспособность регионов: теоретико-прикладные аспекты. — М.: ТЕИС, 2003.

8. Портер М. Конкуренция: Уч. Пособие. — М.: Издательский дом «Вильямс»,2009. — 495 с.

9. Селезнев А. З. Конкурентные позиции и инфраструктура рынка России / А. З. Селезнев. — М.: Юристъ, 2009. — 292 с.

10. Татаркин А. И. Социальная ориентация предприятий и территорий как условие формирования конкурентных преимуществ Уральского федерального округа // Конкурентоспособность предприятий и территорий в меняющемся мире: тез. Междунар. научно-практ. конф. — Екатеринбург: Изд-во Ур. ГЭУ, 2002. — С. 124–128.

11. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. — М.: ИНФРА-М. — 2009, c. 123.

12. Чайникова Л. Н. Методологические и практические аспекты оценки конкурентоспособности региона: монография. — Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. — 148 с.

13. Шеховцева Л. К. Методология разработки стратегии развития окраинного региона страны в условиях ОЭЗ // Прогнозирование и стратегия развития Особой экономической зоны России: Межвузов. сб. научн. труд. — Калининград: Калининградский университет, 2000. — С. 20–32.

14. Прахина В. Н., Парахин К. А. конкурентоспособность региона как экономическая категория — http/www. ncstu/ru

Источник