Назначение межевых съемочных сетей (МСС) и способы их создания

Плотность пунктов опорной межевой сети, находящихся на территории проведения земельно-кадастровых геодезических работ, обычно недостаточно для выполнения межевания земельных участков, съемки объектов недвижимости, инвентаризации земель и другое. Поэтому ОМС необходимо сгустить, построив так называемую межевую съемочную сеть (МСС). Межевую съемочную сеть — геодезическую съемочную сеть создают с целью сгущения ОМС для ее дальнейшего использования в качестве геодезической основы для определения плоских прямоугольных координат межевых знаков, а также других характерных точек объектов недвижимости.

При построении МСС используют различные способы производства геодезических работ: полигонометрические (теодолитные) ходы, прямые и обратные угловые засечки, линейную засечку и лучевой способ.

Стенные знаки более долговечны, чем грунтовые, более экономичны и просты при закладке. По конструкции стенные знаки могут быть различными. Стенные знаки располагают на основных несущих элементах (стенах, надстройках и т. п.) кирпичных, каменных, бетонных и других зданий и сооружений, не имеющих видимых нарушений цокольной части. Стенной знак крепят на высоте 0,3. 1,2м от поверхности земли. Носителем координат стенного знака является отверстие диаметром 2 мм, просверленное в головке знака. На диске знака должна быть размешена соответствующая надпись о принадлежности знака. Отметим, что стенные знаки можно закладывать в цокольную часть зданий и сооружений как в единственном числе (одинарный стенной знак), так и парами (парные стенные знаки) на расстоянии друг от друга 10. 20м. В последнем случае между ними измеряют расстояние стальной рулеткой с погрешностью не более 1 мм.

Источник

Геодезическая основа кадастра. Использование геодезического метода и метода спутниковых геодезических измерений

Автор: Дехканова Н.Н., к.э.н., начальник отдела геодезии и картографии Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области.

Сегодня мы будем говорить о геодезической основе кадастра и рассмотрим два из пяти методов, использование которых законодательно установлено при определении координат характерных точек границ земельного участка, а также контура здания, сооружения или объекта незавершённого строительства на земельном участке. Это геодезический метод и метод спутниковых геодезических измерений (определений). Разговор коснётся заполнения реквизитов:

- «2» и «3» раздела «Исходные данные» в части указания сведений о геодезической основе кадастра, использованной при подготовке плана и сведений о средствах измерений

- «1« и «2» раздела «Сведения о выполненных измерениях и расчётах» в части указания рассматриваемых методов определения координат, которые могут применяться при геодезических работах для целей государственного кадастра недвижимости (далее будем называть сокращённо кадастр), а также формул для расчёта средней квадратической погрешности положения характерных точек при использовании данных методов;

- раздела «Схема геодезических построений» межевого/технического плана.

Законодательную основу сегодняшней темы составляют положения 15 документов:

- Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Закон о кадастре);

- Приказа Минэкономразвития России от 24.11.2008 №412 (ред. от 12.11.2015) «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков» (далее – Приказ №412);

- Приказа Минэкономразвития России от 01.09.2010 №403 «Об утверждении формы технического плана здания и требований к его подготовке»;

- Приказа Минэкономразвития России от 23.11.2011 №693 «Об утверждении формы технического плана сооружения и требований к его подготовке»;

- Приказа Минэкономразвития России от 10.02.2012 №52 «Об утверждении формы технического плана объекта незавершенного строительства и требований к его подготовке»;

- Приказа Минэкономразвития России от 17.08.2012 №518 «О требованиях к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, а также контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке» (далее – Приказ №518);

- Инструкции по развитию съёмочного обоснования и съёмке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS (ГКИНП (ОНТА)-02-262-02) (далее – Инструкция по развитию съёмочного обоснования);

- Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП-02-033-82) (утв. ГУГК СССР 05.10.1979);

- Основных положений по созданию топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП-02-118);

- Основных положений по созданию и обновлению топографических карт масштабов 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 (ГКИНП-05-029-84);

- Условных знаков для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП-02-049-86) (Утверждены ГУГК 25.11.86. М.: Недра, 1989);

- Инструкции об охране геодезических пунктов (ГКИНП-ГНТА-07-011-97);

- Основных положений о государственной геодезической сети Российской Федерации (ГКИНП (ГНТА)-01-006-03) (утв. Приказом Роскартографии от 17.06.2003 №101-пр);

- Правил закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей (утв. Приказом ГУГК СССР от 14.01.1991 №6п);

- Инструкции по межеванию земель (утв. Роскомземом 08.04.1996).

Геодезический метод и метод спутниковых геодезических измерений при определении координат точек – это два метода, которые требуют наличия определённых знаний, связанных с непосредственными измерениями на местности с использованием соответствующих средств измерения.

Хочется вернуться к выступлению от 03.02.2016, где мной было подчёркнуто следующее:

«Особенно важно понять, что при оформления межевых/технических планов кадастровые инженеры должны хотя бы в общем представлять технологию производства геодезических измерений на конкретном объекте, если они не являются непосредственными исполнителями геодезических работ. В противном случае факт внесения некачественных, а порой и недостоверных или даже противоречивых сведений неизбежен. Следовательно, для внесения необходимых сведений исполнитель геодезических измерений обязан представить кадастровому инженеру такой пакет документов, который будет достаточным для внесения обязательной информации в межевой/технический план.

Обратимся к статье 6 Закона о кадастре.

В соответствии с частью 1 статьи 6 геодезической основой кадастра являются государственная геодезическая сеть и опорные межевые сети.

В соответствии с частью 3 статьи 6 сведения о геодезической основе кадастра вносятся в кадастр на основании подготовленных в результате выполнения указанных работ документов.

Требования по внесению сведений о геодезической основе кадастра установлены:

- в пункте 34 Приказа №412 [1] ;

- в пункте 25 Приказа №403 [2] ;

- в пункте 22 Приказа №693 [3] ;

- в пункте 21 Приказа №52 [4] .

При выполнении геодезических работ для целей постановки на учёт земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершённого строительства геодезические измерения осуществляются на основе одних и тех же требований действующего законодательства, поэтому снова рассмотрим применение соответствующих требований законодательства на примере оформления межевого плана, как наиболее сложного.

Пункт 34 Приказа №412 устанавливает обязанность внесения в реквизите «2» раздела «Исходные данные»:

- сведений о государственной геодезической сети или опорной межевой сети, которые применялись при выполнении кадастровых работ:

- система координат;

- название пункта и тип знака геодезической сети;

- класс геодезической сети;

- координаты пунктов;

- сведения о состоянии наружного знака пункта, центра пункта и его марки.

- в графах «6», «7», «8» – сведений о состоянии (сохранности) соответственно наружного знака пункта, центра пункта, марки на дату выполненного при проведении геодезических работ обследования и слова «сохранился», «не обнаружен» или «утрачен» в зависимости от их состояния.

- сведений не менее чем о трёх пунктах государственной геодезической сети, использованных при выполнении кадастровых работ.

Государственная геодезическая сеть, опорная межевая сеть. В чём их отличие? Что они собой представляют? Для кого-то ответы на эти вопросы не вызывают затруднений, однако не для всех кадастровых инженеров, да и порой самих исполнителей геодезических работ.

Опорным пунктом называется закреплённая на местности точка, координаты которой известны из геодезических измерений с достаточной точностью.

Совокупность опорных пунктов, равномерно расположенных по всей территории и служащих основой для съёмок, называется опорной сетью.

Геодезическая сеть, используемая для обеспечения топосъёмок, называется съёмочным обоснованием. Это съёмочные сети и сети более высокого порядка, расположенные на участке съёмки.

Геодезическая опорная сеть представляет собой совокупность закреплённых на земной поверхности пунктов, положение которых определено в единой системе координат. Положение опорных пунктов на местности может определяться астрономическим, геодезическим, спутниковым (космическим) и другими способами.

Согласно принципу перехода «от общего к частному» вся опорная сеть подразделяется на классы, и построение её осуществляется несколькими ступенями: от сетей более высокого класса к сетям низшего, от крупных и точных геометрических построений к более мелким и менее точным. Пункты высших классов располагаются на больших (до нескольких десятков километров) расстояниях друг от друга и затем последовательно сгущаются путём развития между ними сетей более низких классов.

Геодезические сети принято подразделять на следующие виды:

- Государственная геодезическая сеть.

- Геодезические сети сгущения.

- Съёмочные геодезические сети.

Густота геодезических сетей и необходимая точность нахождения планового положения пункта определяются характером инженерно-технических задач, решаемых на этой основе.

Различают плановые геодезические сети, в которых для каждого пункта определяют прямоугольные координаты (х и у) в общегосударственной системе, и высотные, в которых высоты пунктов определяют в Балтийской системе высот.

Что же такое Государственная геодезическая сеть (далее сокращённо будем называть ГГС)? Чем она отличается от опорной межевой сети (далее – сокращённо ОМС)?

ГГС страны является главной геодезической основой топографических съёмок всех масштабов.

В соответствии с пунктом 2.2.1 «Основных положений о государственной геодезической сети» (далее – Основные положения о ГГС): ГГС, созданная по состоянию на 1995 год, объединяет в одно целое:

- астрономо-геодезические пункты космической геодезической сети;

- доплеровскую геодезическую сеть;

- астрономо-геодезическую сеть 1 и 2 классов;

- геодезические сети сгущения 3 и 4 классов.

Пункты ГГС имеют между собой надёжные геодезические связи.

В соответствии с пунктом 3.1.3. Основных положений о ГГС:

Государственная геодезическая сеть структурно формируется по принципу перехода от общего к частному и включает в себя геодезические построения различных классов точности:

- фундаментальную астрономо-геодезическую сеть (ФАГС),

- высокоточную геодезическую сеть (ВГС),

- спутниковую геодезическую сеть 1 класса (СГС-1).

В указанную систему построений вписываются также существующие сети триангуляции и полигонометрии 1. 4 классов.

На основе новых высокоточных пунктов спутниковой сети создаются постоянно действующие дифференциальные станции с целью обеспечения возможностей определения координат потребителями в режиме, близком к реальному времени.

Важно! Пунктом 3.1.4. Основных положений о ГГС предусмотрено:

По мере развития сетей ФАГС, ВГС и СГС-1 выполняется уравнивание ГГС и уточняются параметры взаимного ориентирования геоцентрической системы координат и системы геодезических координат СК-95.

На сегодняшний день для нас с вами представляют наибольший интерес астрономо-геодезическая сеть и геодезические сети сгущения.

В соответствии с Основными положениями о ГГС:

2.2.4. Астрономо-геодезическая сеть состоит из 164306 пунктов и включает в себя ряды триангуляции 1 класса, сети триангуляции и полигонометрии 1 и 2 классов.

2.2.4.1. Астрономо-геодезическая сеть 1 и 2 классов содержит 3,6 тысячи геодезических азимутов, определенных из астрономических наблюдений, и 2,8 тысячи базисных сторон, расположенных через 170. 200 км.

2.2.5. Геодезические сети сгущения 3 и 4 классов включают в себя около 300 тысяч пунктов. Эти сети созданы методами триангуляции, полигонометрии и трилатерации

2.2.6. Плотность пунктов ГГС 1, 2, 3 и 4 классов, как правило, составляет не менее одного пункта на 50 кв. км.

2.2.7. На пунктах геодезических сетей 1, 2, 3 и 4 классов определены по два ориентирных пункта с подземными центрами.

Плановые геодезические сети создают методами триангуляции, трилатерации, полигонометрии и их сочетаниями.

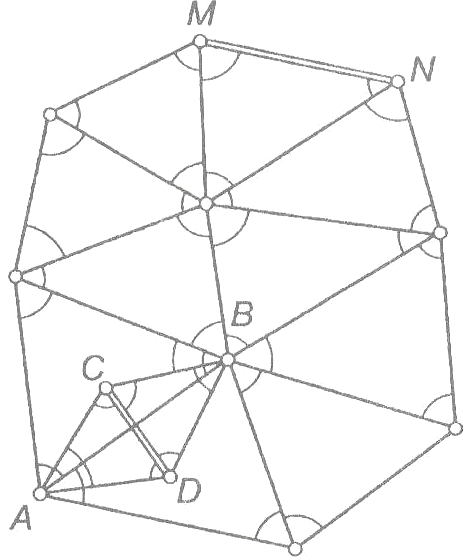

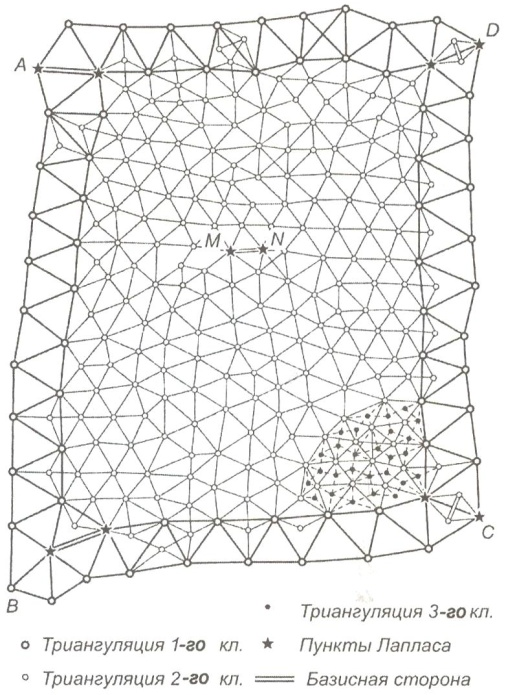

Триангуляция заключается в построении на местности систем треугольников, в которых измеряются все углы и длины некоторых базисных сторон (рис. 1). Длины других сторон рассчитываются по известным формулам тригонометрии.

Рисунок 1. Триангуляция

Триангуляция 1-го класса создаётся в виде астрономо-геодезической сети и призвана обеспечить решение основных научных задач, связанных с определением формы и размеров Земли. Она является главной основой развития сетей последующих классов и служит для распространения единой системы координат на всю территорию страны. Её построение осуществляют с наивысшей точностью, которую могут обеспечить современные приборы при тщательно продуманной методике измерений.

Сети триангуляции 1-го класса представляют собой ряды треугольников, близких к равносторонним, располагаемых вдоль меридианов и параллелей и отстоящих друг от друга на 200км. Пересекаясь между собой, ряды треугольников образуют замкнутые полигоны периметром 800 – 1000км (рис. 1).

Триангуляция 2-го класса – сплошные сети треугольников, заполняющих полигоны триангуляции 1-го класса. Она является опорной сетью, служащей для развития сетей последующего сгущения и геодезического обоснования всех топографических съёмок.

Триангуляция 3-го и 4-го классов является дальнейшим сгущением ГГС, служит для обоснования топографических съёмок крупного масштаба и представляет собой вставки жёстких систем или отдельных пунктов в сети старших классов.

Основные характеристики триангуляционной сети 1 – 4 классов

Длины сторон, км

Допустимая средняя квадратическая погрешность измерения углов

Источник