Способы постановки судна на якорь.

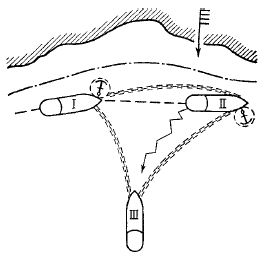

Постановка на носовой якорь (рис. 109, а) является наиболее распространенной. Выбрав место для постановки на якорь, вахтенный начальник убавляет ход (положение I) и дает распоряжение о подготовке якоря к отдаче. Обычно используют якорь с того борта, который будет обращен к оси судового хода (в данном случае левый. ) Судно постепенно уклоняется с судового хода

Таблица 10. Зависимость держащей силы якорей от характера данного грунта

| Грунт | Число, показывающее, во сколько раз максимальная держащая сила превышает вес якоря | ||

| Холла | Адмиралтейского | Матросова | |

| Каменистый | 23, 8 | 8, 6 | 45, 3 |

| Илистый | 5, 3 | 4, 8 | 23, 9 |

| Песчаный | 7, 5 | 2, 3 | 51, 5 |

Рис. 109. Схема постановки судна на носовые якоря

(положение II), подает звуковой сигнал «Я намереваюсь остановиться» и, убавив ход до малого, приближается к месту отдачи якоря. При этом судно удерживают на курсе, безопасном для других, стоящих судов с учетом воздействия течения и ветра. В момент подхода к намеченному месту (положение III) гасят инерцию переднего хода.

Когда судно прекратит поступательное движение вперед относительно берега, работу движителей назад прекращают и отдают Якорь (положение IV). Под действием течения судно начинает движение назад, набивая якорную цепь. Для предупреждения сильного рывка в этом случае необходима кратковременная работа движителей на передний ход. Вытравив необходимую длину якорной цепи (положение V), надо наложить стопора и убедиться в том, что якорь хорошо забрал грунт и судно не дрейфует. Для этого замечают положение судна относительно каких-либо береговых ориентиров или относительно дна посредством наметки (футштока ) или ручного лота. Если корму судна разворачивает течением или ветром в нежелательную сторону, перекладывают рули. Только установив судно в нужном положении и убедившись в надежности его стоянки, можно считать, что постановка на якорь окончена.

Если при подходе к месту якорной стоянки судно следовало не против течения, а по течению, вначале делают оборот (несколько ниже места якорной стоянки), а затем выполняют все рассмотренные операции.

Постановка на два носовых якоря (рис. 109, 6) может быть осуществлена несколькими способами. Наиболее распространенным и безопасным является способ поочередной постановки. Выбрав место для отдачи правого и левого якорей, убавляют ход (положение I), и судно плавно отклоняется в сторону места якорной стоянки. Вахтенный начальник сообщает палубной команде о последовательности отдачи якорей и удерживает судно на курсе. Судно направляют к месту отдачи первого якоря на малом ходу под небольшим углом к течению (положение II). Обычно вначале отдают якорь со стрежневой стороны, а затем с другого борта. В данном случае судно подводят к месту отдачи правого якоря (положение III), гасят инерцию и отдают правый якорь.

Затем под действием течения или работы движителя на задний ход судно спускается (положение IV), при этом якорную цепь подтравливают несколько больше, чем при постановке на один якорь. Посредством перекладки руля и работы движителя на передний ход судно разворачивают под углом не менее 30° относительно положения якорной цепи первого якоря, и оно передвигается к месту отдачи второго якоря (положение V). Отдают второй якорь примерно на уровне первого с таким расчетом, чтобы после потравливания обеих якорных цепей длина их была почти одинаковой, а судно находилось в вершине равнобедренного треугольника (положение VI). В условиях стоянки при сильном течении и ветре, часто меняющих направление, а также при наличии приливо-отливных течений угол между якорными цепями должен составлять 160—170°.

Если судно уже стояло на якоре и возникла необходимость отдачи второго якоря, то маневрируют аналогично, начиная с положения IV.

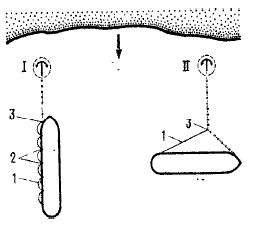

Постановку на кормовой якорь (рис. 110, а) обычно осуществляют по ходу судна (без оборота) в тех

Постановку на носовой и кормовой якоря (рис. 110, б) обычно применяют при наличии сильного

Рис. 110. Схема постановки судна на кормовой и носовой якоря

бортового ветра и на ограниченной ширине акватории. После необходимых подготовительных мероприятий судно встает на носовой якорь (положения I и II) и сплывает по течению, якорную цепь при этом вытравливают значительно больше, чем обычно. После этого отдают кормовой якорь (положение III) и при работе машин вперед начинают выбирать носовую якорную цепь, одновременно потравливая кормовую. Когда обе якорные цепи достаточно и равномерно натянуты (положение IV), маневр считается законченным.

Постановка на якорь состава.Требования к выбору места якорной стоянки для толкаемых составов такие же, как и для одиночных судов. Нельзя использовать для якорных стоянок места с неправильными течениями (прижимными, свальными, затяжными, суводи, майданы), так как состав все время будет перемещаться, что приведет к срыву его с якорей.

Толкаемые составы при движении вниз по течению после выполнения оборота ставят на якоря передней баржи (секции). Груженый состав имеет большую массу, и когда после отдачи якоря под действием течения он начинает сплывать вниз, во избежание перегрузки и обыва набивающейся (натягивающейся) якорной цепи, Иго необходимо удерживать (приостановить сплытие) работой машин на передний ход. Якорную цепь вытравливают на длину, равнуйэ значениям двух — четырех глубин в месте стоянки. Маневр считается законченным тогда, когда якорь хорошо заберет грунт, якорная цепь набита, а состав надежно удерживается на месте (относительно ориентиров).

Современные толкачи оборудованы кормовым якорем массой 2000 кг и более, что дает возможность ставить состав на стоянку при следовании вниз по течению без выполнения оборота. В этом случае заблаговременно выбирают место для стоянки с тихим и ровным

течением, состав выводят параллельно струям течения и полностью останавливают его движение работой машин на задний ход. После этого отдают кормовой якорь, а частоту вращения движителей поддерживают такой, чтобы состав медленно сплывал вниз. Как только якорная цепь окажется набитой, машины останавливают. Если после этого состав продолжает сплывать по течению, дополнительно травят якорную цепь на длину, равную полутора значениям глубины в месте стоянки, При необходимости повторяют это до полной остановки состава.

. На тихой воде состав может вращаться ветром вокруг отданного якоря, что мешает движению судов или вызывает навал состава на суда и отмели. В этом случае дополнительно отдают якорь с головной баржи и вытравливают цепь на длину, равную примерно полутора значениям глубины в месте стоянки.

Постановку буксируемого состава на якорь в пути выполняют из-за неблагоприятных гидрометеорологических условий, занятости переката или засемафоренного участка пути другими судами или составами, при необходимости переформирования состава или передачи его другому буксировщику.

Место для якорной стоянки выбирают так же, как и для постановки на якорь толкаемого состава. Если состав следует вниз по течению, то ниже намеченного места якорной стоянки выполняют оборот, а затем подводят к этому месту состав, постепенно снижая скорость до тех пор, пока баржи полностью не остановятся. После этого отдают якоря с барж первого счала состава. Как только состав будет прочно удерживаться на якорях, отдают якорь с буксировщика. Если буксировщику необходимо временно отойти от состава, то буксирный трос отдают с состава и выбирают на лебедку. Если же трос закреплен на гаке буксировщика, то к огону сначала крепят буйреп с буйком, а затем буек и буйреп (длиной,

Рис. 113. Схема снятия толкаемого состава с якорей

Выводя судно на судовой ход, двигатель реверсируют и начинают движение вперед (положение IV).

При снятии с кормового и носового якорей (рис. 112, б) сначала потравливают носовую якорную цепь (положение I) и выбирают кормовой якорь (положение II), а затем снимают судно с носового якоря обычным способом. Если в этот период наблюдается сильный бортовой ветер, то учитывают, что после подъема кормового якоря судно может развернуть на носовом якоре и создастся угроза навала кормы на берег или другие суда. Поэтому после подъема кормового якоря удерживают судно в безопасном положении, используя работу движителей и перекладывая рули, и завершают снятие с носового якоря (положения III— V) как. можно быстрее.

Снятие состава с якоря. Толкаемый состав снимают с якоря так же, как большое судно. Для ускорения подъема носового якоря головной баржи (рис. 113, а) движители толкача работают вперед (положения I и II) с таким расчетом, чтобы. состав не наплывал на якорь и якорная цепь не оказывалась под головной баржей. После подъема якоря и закрепления его по-походно-му состав отправляется в рейс

(положение III). Для снятия состава с кормового якоря (рис. 113, б) движители толкача работают назад (положения I и II), в это время выбирают якорную цепь, не допуская наплыва на нее толкача. После подъема якоря и закрепления его «по-походному» дают полный ход вперед (положение III).

Маневрирование буксируемого состава для выхода с якорной стоянки заключается в следующем. Вначале выбирают якорь буксировщика, при этом движители работают вперед на самом малом ходу, а затем их останавливают, и буксировщик некоторое время движется вперед по инерции. Как только буксирный трос выйдет из воды и начнет набиваться, дают самый малый ход вперед и выбирают якоря на баржах. После подъема якорей на баржах скорость увеличивают и выводят состав на судовой ход.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Источник

Постановка судна на якорь

становые якоря втянуты в клюзы до места;

цепные барабаны разобщены с валом брашпиля и надежно зажаты ленточными

стопорами, а якорные цепи застопорены дополнительно палубными стопорами;

при длительном переходе якорные клюзы закрыты клюз-саками, а клюзы в цепные ящики — парусиновыми чехлами.

К постановке судна на якорь якорное устройство должно быть приготовлено заблаговременно. Подготовка осуществляется боцманом, для чего он по команде с мостика вызывается на бак и получает указание, какой якорь готовить к отдаче и на какой глубине он будет отдаваться.

Подготовку к отдаче якоря производят в следующем порядке:

готовят к работе механическую часть брашпиля согласно инструкции по его эксплуатации;

убеждаются в том, что брашпиль разобщен, а ленточные стопоры надежно зажаты, проверяют работу брашпиля вхолостую;

сообщают цепной барабан, через звездочку которого проходит якорная цепь данного якоря;

снимают клюз-саки с якорных клюзов и парусиновые чехлы с клюзов в цепные ящики;

отдают цепные стопоры (если они были наложены), отжимают винтовые стопоры или поднимают палы у стопоров с накидными палами и отдают ленточный стопор данного цепного барабана;

проверяют отсутствие людей и посторонних предметов в цепном ящике и состояние уложенной якорной цепи.

Дальнейшая подготовка якоря к отдаче зависит от глубины места якорной стоянки. Если якорь будет отдаваться на глубине до 30 м, то обычно ограничиваются тем, что брашпилем сдвигают якорь с места во избежание непредвиденной его задержки в клюзе при отдаче, после чего зажимают ленточный стопор, разобщают звездочку и докладывают на мостик о готовности якоря к отдаче.

На судах с бульбообразной формой носовой оконечности следует обязательно стравить якорь до воды брашпилем во избежание повреждения бульбообразования при отдаче якоря от клюза.

Если якорь будет отдаваться на большой глубине или в районе с каменистым грунтом, брашпиль не разобщается, так как при отдаче якоря цепь первоначально стравливается брашпилем.

Отдача якоря производится боцманом под руководством помощника капитана. К месту якорной стоянки судно подходит самым малым ходом или по инерции с застопоренной машиной. С мостика подается команда: «У правого (левого) якоря стоять!»

Перед отдачей якоря машине дается задний ход. Когда судно, погасив инерцию, начинает движение назад, с мостика подается команда: «Отдать правый (левый) якорь!»

Отдача якоря при медленном движении судна назад позволяет якорю быстро забрать грунт и, кроме того, предотвращает навал якорной цепи на якорь и судна — на якорную цепь. Порядок отдачи якоря зависит от глубины места якорной стоянки.

При отдаче якоря на глубине до 30 м отжимают ленточный стопор, и якорная цепь начинает травиться. Якорную цепь следует травить с умеренной скоростью, чтобы ее можно было быстро застопорить в тот момент, когда якорь коснется грунта.

При быстром стравливании якорная цепь может навалиться на якорь и запутаться вокруг его лап. С учетом глубины, характера грунта, ветра, течения и других обстоятельств с мостика назначают, сколько смычек якорной цепи должно быть стравлено в воду или оставлено на брашпиле.

Назначенное количество смычек вытравливают медленно, по мере натяжения цепи. О количестве вытравленных в воду смычек докладывают на мостик по связи или соответствующим количеством ударов в колокол. Когда будет вытравлено положенное количество смычек и судно будет удерживаться на якоре («выйдет на якорную цепь»), зажимают ленточный стопор.

Отдача якоря на больших глубинах отличается от описанной тем, что якорь стравливают до грунта брашпилем. После этого зажимают ленточный стопор, разобщают брашпиль и дальнейшее вытравливание назначенного количества смычек цепи производят ленточным стопором.

Отдача якоря от клюза с ленточного стопора недопустима, так как при этом якорь с якорной цепью развивает такую скорость, при которой стопор нагревается от трения, а цепной барабан трудно застопорить в случае необходимости. Если же это и удастся сделать, то якорная цепь начнет проскакивать по звездочке, что может привести к обрыву цепи и повреждению самой звездочки.

Якорную цепь нельзя задерживать в момент прохождения соединительной скобы по звездочке брашпиля, так как при этом возможно проскакивание цепи и, кроме того, скоба, задержанная на звездочке, испытывает повышенное напряжение, что может привести к ее разрыву. Рекомендуется при стоянке на якоре оставлять соединительную скобу на палубе между брашпилем и палубным клюзом. Это позволит в случае необходимости легко отдать скобу, разъединить смычки и освободиться от якоря.

При отдаче обоих якорей выполнение этого требования хотя бы для одного якоря обязательно. Став на якорь, днем поднимают черный шар, а ночью включают якорные огни и выключают ходовые.

рис. 36 Постановка судна на два якоря

Постановка на два якоря производится в тех случаях , когда из-за сильного ветра, течения или плохого грунта держащая сила одного якоря оказывается недостаточной, а также для надежного удержания судна в определенном положении при швартовке кормой к швартовным бочкам или причалу.

Постановку на два якоря осуществляют обычно следующим образом (рис. 36). Подходят с малой скоростью к месту якорной стоянки и приводят судно к ветру. Не доходя до линии ветра на 20 — 30°, отдают якорь с наветренного борта (положение I).

Застопорив машину, продолжают медленно продвигаться вперед по инерции, уваливаясь под ветер и потравливая якорную цепь. Вытравив некоторое количество якорной цепи, задерживают ее и останавливают судно.

Как только судно начнет двигаться к ветру, отдают второй якорь (положение II). Потравливая цепь этого якоря, дают возможность судну двигаться назад под влиянием ветра. Когда судно развернется носом против ветра (положение III), выравнивают якорные цепи и зажимают ленточные стопоры.

С изменением направления ветра или течения на противоположное судно тоже разворачивается на 180°. Вследствие этого при стоянке на двух якорях якорные цепи перекрещиваются — образуют крест. При развороте судна на 360° образуется двойной крест, так называемый крыж (рис. 37).

Если на якорных цепях образуется крест, то при съемке с якорей первым выбирают якорь, цепь которого расположена снизу. Без предварительной разводки крыжа подъем якорей невозможен.

рис. 38 Постановка судна на шпринг

Разводка осуществляется разворачиванием судна с помощью буксира или судовой машины в сторону, обратную закручиванию якорных цепей. При отсутствии буксира и невозможности выполнить такой разворот судовой машиной для разводки крыжа необходимо расклепать одну якорную цепь и обнести ее вокруг другой Это довольно сложная и трудоемкая работа, поэтому при возникновении опасности образования крыжа лучше заблаговременно произвести перекладку якорей.

Постановка судна на шпринг (рис. 38) применяется для обеспечения безопасности посадки или высадки пассажиров, проведения грузовых операций и т. п. на открытых рейдах. Для этого в обычном порядке отдают один якорь.

По наружному борту, с которого отдан якорь (положение I), с кормы судна проводят на бак стальной трос с огоном (шпринг) 1, закрепляя его в нескольких местах вдоль борта каболками 2.

Проводником из растительного троса выбирают конец шпринга через клюз на палубу и крепят его к звену якорной цепи 3 При необходимости якорную цепь предварительно подбирают на две-три смычки. Крепить шпринг к якорной цепи непосредственно скобой не рекомендуется, так как в случае деформации штыря ее будет трудно отдать.

Для крепления обычно используют стропку из стального троса, которую несколькими шлагами берут вокруг звена якорной цепи и такелажной скобой присоединяют к огону шпринга. При отдаче шпринга стропку легко разрубить. Брашпилем потравливают цепь, чтобы соединение вышло из якорного клюза После этого разрезают каболки и осторожно сбрасывают шпринг за борт.

Потравливая брашпилем якорную цепь и выбирая кормовым шпилем шпринг, ставят судно в такое положение, при котором подветренный (положение II) борт будет надежно защищать плавсредства, предназначенные для посадки (высадки) пассажиров или производства грузовых операций. При стоянке судна на якоре в условиях штормовой погоды, при сильном течении или плохо держащем грунте возможен дрейф судна.

Задача вахтенной службы — внимательно следить за положением судна и состоянием якорной цепи, чтобы своевременно обнаружить дрейф и принять меры к его прекращению. С этой целью вахтенный помощник капитана систематически определяет место судна по визуальным пеленгам ориентиров, а в условиях плохой видимости — по расстояниям до них, полученным с помощью РЛС.

При отсутствии ориентиров дрейф судна определяют способами, выработанными морской практикой. Одним из признаков дрейфа является разворачивание судна лагом к ветру с провисанием в этот момент якорной цепи. Если якорь держит, то при таком развороте якорная цепь остается натянутой.

Простым и достаточно надежным методом определения дрейфа судна является способ с применением балластины — металлического груза массой 10 — 15 кг с привязанным к нему линем. Длина линя должна быть на 10 — 15 м больше, чем сумма глубины места якорной стоянки и высоты надводной части корпуса судна в районе бака. Балластину опускают на грунт впереди форштевня и линь закрепляют на палубе.

Вахтенный матрос периодически выбирает слабину линя и смотрит за его направлением. Если при выбранной слабине линь будет натянут по носу судна, значит, судно сдрейфовало. В качестве балластины можно использовать ручной лот или диплот.

Определить дрейф можно также постоянным наблюдением за поведением якорной цепи. При отсутствии дрейфа с колебаниями судна на волне якорная цепь постепенно натягивается, выходя из воды, а затем постепенно и плавно ослабляется.

Резкое, с рывками ослабление цепи, повторяющееся при каждом последующем ее натяжении, свидетельствует о том, что якорь ползет по грунту. Рывки при ослаблении якорной цепи можно заметить держа руку на ней между якорным клюзом и брашпилем. Якорная лебедка.

При обнаружении дрейфа судна принимаются немедленные меры по его прекращению: вытравливается дополнительное количество якорной цепи, отдается второй якорь или судно снимается с якоря.Якорная лебедка.

Съемка с якоря требует предварительной подготовки якорного устройства:

проверяется работа брашпиля на холостом ходу; цепной барабан сообщается с валом брашпиля и отдается ленточный стопор;

открывается вода в клюз для обмыва якорной цепи или, если нет системы обмыва, готовится и подсоединяется к пожарной магистрали шланг.

По команде с мостика: «Вира якорь!» включают брашпиль. Якорную цепь следует выбирать плавно, без чрезмерных усилий. Если цепь будет испытывать большие напряжения от действия ветра, волнения или сильного течения, следует остановить брашпиль, а машине дать передний малый ход. Помощник капитана, руководящий подъемом якоря, должен следить за якорной цепью и докладывать на мостик о ее направлении и степени натяжения.Якорная лебедка.

Когда сильно натянутая якорная цепь идет на излом через форштевень и с трудом выбирается брашпилем, необходимо приостановить ее выбирание и подождать, когда она сойдет с форштевня.Якорная лебедка.

Прохождение каждой смычки якорной цепи через брашпиль сообщается на мостик ударами в колокол, число которых соответствует количеству оставшихся за бортом смычек. Когда якорная цепь займет вертикальное положение, но якорь еще не оторвался от грунта (положение «панер»), дают ряд частых ударов в колокол. При отрыве якоря от грунта брашпиль работает с большой нагрузкой, ход его замедляется, а после отрыва — ускоряется.Якорная лебедка.

С отрывом якоря от грунта на мостик докладывается: «Якорь встал!» — один удар в колокол. С этого момента судно считается на ходу, поэтому днем спускается черный шар,. а ночью выключаются якорные и включаются ходовые огни.

После длительной якорной стоянки на хорошо держащем грунте может случиться так, что брашпиль не оторвет якорь от грунта. В этом случае принимается решение об отрыве якоря от грунта ходом судна. Перед тем как дать ход машине, необходимо зажать ленточный стопор и разобщить брашпиль, а затем, когда якорь будет оторван от грунта, снова сообщить брашпиль, отдать ленточный стопор и продолжать выборку якоря.

Когда якорь полностью выйдет из воды, даются два удара в колокол и сообщается на мостик: «Якорь чист (не чист)!» Если якорь чист, т. е. не поднял каких-либо посторонних предметов (цепей, тросов, кабелей и т. д.), его обмывают от ила и подтягивают к клюзу.

Если якорь не чист, ход машине не дают до тех пор, пока якорь не будет очищен от посторонних предметов. Если поднятая, например, чужая якорная цепь не опутывает лапы якоря, а лежит на них, бывает достаточно отдать якорь снова с ленточного стопора.Якорная лебедка.

При падении якорь обычно освобождается от чужой якорной цепи. Если таким образом не удается освободить якорь от цепи, производят его очистку другим способом. Якорь с чужой цепью подтягивают ближе к клюзу, заводят на цепь прочный растительный трос и крепят его на кнехтах.

Затем брашпилем стравливают якорь ниже чужой цепи, которая остается на растительном тросе, и осторожно подтягивают якорь к клюзу. Когда якорь будет втянут в клюз, перерубают растительный трое и таким образом освобождаются от чужой цепи.

Можно также под чужую цепь завести серьгу из стального троса, коренной конец ее закрепить на кнехтах, а ходовой — взять на турачку брашпиля. Якорная лебедка.

Приподняв брашпилем чужую цепь так, чтобы она сошла с лап якоря, осторожно опускают ее на грунт. Если за лапу якоря запутается своя якорная цепь, то в якорную скобу с беседки заводят прочный стальной трос и крепят его на кнехтах. Потравливая якорную цепь, переносят массу якоря на трос, а затем с беседки освобождают лапу якоря от цепи. Втягивание якоря в клюз производят на самых малых оборотах брашпиля кратковременными его включениями.

Якорь должен быть плотно втянут в клюз до места, чтобы исключить его движение в клюзовой трубе во время качки судна. После втягивания якоря в клюз, о чем докладывают на мостик тремя ударами в колокол, зажимают ленточный и винтовой стопоры, брашпиль разобщают, проворачивают на холостом ходу и зачехляют. По указанию капитана палубные и якорные клюзы закрывают или оставляют открытыми.

Источник