- Методы проблемного обучения на уроке: что это такое, как создавать проблемные ситуации на уроке? Советы учителя

- Методы проблемного обучения — это?

- Особенности проблемного обучения в школах и педагогике вообще

- Когда возможно использование метода проблемного обучения?

- Способы создания проблемной ситуации на уроке

- С удивлением

- С затруднением

- Построение урока по методу проблемного обучения

- Классификация методов проблемного обучения

- Приёмы создания проблемных ситуаций учебно-методический материал

- Скачать:

- Предварительный просмотр:

- Подписи к слайдам:

Методы проблемного обучения на уроке: что это такое, как создавать проблемные ситуации на уроке? Советы учителя

Суть проблемного обучения заключается в построении проблемной ситуации (задачи) и обучении умению находить оптимальное решение для выхода из этой ситуации. При этом ученики активно включаются в ход урока. Они уже не получают готовое знание, а должны, опираясь на свой опыт и умения, найти способ разрешения новой проблемы. Еще один важный момент: проблемная ситуация заставляет детей осознавать недостаточность своих знаний, побуждает к поиску новых знаний и умений. А поиск — одно из главнейших условий развития творческого мышления. Кроме того, такое построение урока работает на мотивацию к обучению.

Методы проблемного обучения — это?

Методы проблемного обучения использовались еще в школе Сократа. Для обучения детей этот метод был предложен американским ученым и педагогом Джоном Дьюи в 1894 г. Четкую формулировку концепция приобрела благодаря трудам советского ученого С. Рубинштейна, который и предложил способ развития сознания детей через постановку познавательных проблем.

Особенности проблемного обучения в школах и педагогике вообще

Проблемное обучение помогает достичь сразу нескольких целей:

- Формирование у учеников необходимого объема ЗУН.

- Развитие творческого мышления.

- Развитие навыков самостоятельной работы.

- Развитие способности к самообучению.

- Формирование исследовательской активности.

Из недостатков методики можно выделить следующие:

- стратегию проблемного изучения сложно использовать для формирования практических навыков;

- требуется больше времени для усвоения нового материала (по сравнению с другими методами обучения);

- уроки по методике проблемного изучения возможны только на основе материала, который допускает неоднозначные решения, мнения, суждения;

- метод проблемного обучения действует только тогда, когда у детей уже есть база знаний.

Несмотря на перечисленные недостатки, технология проблемного метода обучения прочно обосновалась в современной педагогике как одна из самых оптимальных и отвечающих требованиям ФГОС.

Когда возможно использование метода проблемного обучения?

Итак, суть метода проблемного обучения заключается в искусстве создавать проблемные ситуации и находить способы их решения.

Самое сложное в этом методе — создать правильную проблемную ситуацию.

- Во-первых, проблема, предлагаемая учащимся, должна быть доступной для детей этого возраста.

- Во-вторых, проблема не должна разрешаться с помощью уже имеющихся знаний и навыков, то есть должна побуждать к выдвижению новых идей и поиску новых знаний.

- В-третьих, ситуация должна содержать в себе противоречие.

- В-четвертых, ситуация должна вызывать интерес своей необычностью, нестандартностью.

Способы создания проблемной ситуации на уроке

В зависимости от чувства, которые испытывают ученики при знакомстве с проблемной ситуацией, в методике принято выделять два способа создания проблемной ситуации: с удивлением и с затруднением. Рассмотрим приемы подробнее.

С удивлением

1. Учитель одновременно предлагает противоречивые факты, теории по теме.

Например, при изучении романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание». Проблемный вопрос: Что спасет мир? Учитель предлагает несколько высказываний других классиков: Достоевский считает, мир спасет красота, Л. Толстой — что целомудренная женщина, в Библии говорится, что спасение мира — в любви.

2. Ученикам предлагается вопрос или задание, при решении которого выявляются противоречивые мнения детей.

Пример: На уроке биологии предлагается вопрос: Почему комнатные растения цветут и зимой, когда в живой природе происходят изменения и все живое засыпает?

3. Предложить задание или пример, содержащий ошибку, недостаточную информацию, переизбыток данных, противоречивые данные.

Например, на уроке математики в начальной школе при знакомстве с задачами предложить такую задачу: Ваня съел 5 яблок, а Маша съела больше яблок. Сколько яблок съела Маша?

4. Предложить рассмотреть явление, ситуацию с разных точек зрения (например, с позиции юриста, педагога, ученого, бизнесмена, эколога и т.д.).

С затруднением

1. Дается задание, отличающееся от тех, которые уже известны ученикам.

Например, на уроке математики вы изучали трапецию. Предложите теперь задачу, которую невозможно решить, не зная правила средней линии трапеции.

2. Предлагается практическая ситуация (из жизни), для решения которых у детей нет достаточных знаний.

Например, на уроке географии учитель задает вопрос: «Известно, что большинство рек впадают в моря и океаны. Почему же тогда океаны не переполняются и не затапливают сушу?».

Построение урока по методу проблемного обучения

1. Постановка проблемной ситуации, вопроса.

2. Осознание проблемной ситуации учениками и ее формулировка. Для облегчения процесса можно задавать наводящие вопросы. Но! Учитель не должен сам указывать на противоречие. Важно, чтобы дети сами осознали истоки проблемы.

3. Поиск решения проблемы. Работу на этом этапе можно организовать по-разному (в зависимости от возрастных особенностей детей и общей подготовленности класса).

- Собирание гипотез (приемы Дерево предсказаний, Корзина идей).

- Создание дискуссии (по группам).

- Организация поисковой деятельности (в учебниках, в справочниках, в интернете).

- Поиск решения на основе наблюдений.

4. «Ага-реакция» — выбор оптимального решения, рождение нового знания, его разработка. После того, как обсуждены все возможные варианты разрешения проблемной ситуации, ученики сообща принимают решение о том, какой вариант является наиболее правильным.

5. Применение нового знания и рефлексия. По сути — это этап закрепления материала. Выполняя упражнения на использование нового знания, ученики еще раз убеждаются, что выбрано верное решение.

6. Проверка, контроль знаний.

Классификация методов проблемного обучения

В стратегии обучения через постановку познавательной проблемы и поиска ее решения применяются следующие виды методов:

- Частично-поисковой, или эвристический. Учитель сам формулирует проблему и путем постановки наводящих вопросов вовлекает учеников в обсуждение. Также учитель помогает организовать поиск решения поставленной проблемы. Помощь учителя ограничивает самостоятельность учеников, поэтому они участвуют только частично. Тем не менее, это наиболее действенный метод организации урока по методике проблемного обучения в начальных классах или таких классах, где только начинают применять проблемное обучение.

- Репродуктивный метод. Уроки строятся по аналогии с образцами. Например, при постановке проблемной ситуации учитель сначала приводит примеры проблемных ситуаций и указывает, как находить противоречия. То же самое и с формой организации поиска — сначала приводится пример, объясняющий, что нужно делать, чтобы найти ответ на вопрос, к каким материалам обращаться и т.д.

- Метод проблемного изложения — это наиболее пассивный метод обучения. Главная роль принадлежит учителю: он сам ставит проблему, указывает на противоречие, сам организует поиск решения и доказывает правильность выбранного решения. Ученики при этом играют лишь роль наблюдателей. Но этот способ можно использовать при объяснении сложных тем, чтобы продемонстрировать детям ход рассуждения, логичность изложения материала, ход анализа.

- Исследовательский метод — самый сложный способ организации уроков с использованием проблемного обучения. Здесь задача учителя сводится лишь к постановке проблемной ситуации. Увидеть противоречие, сформулировать проблему, найти способ ее решения — целиком самостоятельная работа учеников.

Конечно, организация образовательного процесса по методу проблемного обучения — достаточно сложная и трудоемкая работа. Но практика доказывает, что такие уроки эффективны для развития творческого мышления. Ученики лучше запоминают материал, активнее включаются в процесс, повышается их мотивация к учебе.

Об авторе: Шутова Галина Викторовна, учитель русского языка и литературы, опыт работы около 20 лет.

Источник

Приёмы создания проблемных ситуаций

учебно-методический материал

Из опыта работы

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| problemnaya_situatsiya.doc | 61.5 КБ |

| problemnaya_situatsiya.zip | 2.99 МБ |

Предварительный просмотр:

Знание только тогда знание,

когда оно добыто усилием

Приёмы создания проблемных ситуаций

Сущность понятия «проблемная ситуация»

Проблемная ситуация в обучении – это спланированное, специально задуманное средство, направленное на пробуждение интереса у учащихся к обсуждаемой теме.

Проблемные ситуации основаны на активной познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умение видеть за отдельными фактами закономерность и др.

Цель создания проблемной ситуации

Осознание и разрешение этих ситуаций в ходе совместной деятельности обучающихся и учителя, при оптимальной самостоятельности учеников и под общим направляющим руководством учителя, а так же в овладении учащимися в процессе такой деятельности знаниями и общими принципами решения проблемных задач.

В качестве проблемной ситуации на уроке могут быть:

- проблемные задачи с недостающими, избыточными, противоречивыми данными, с заведомо допущенными ошибками;

- поиск истины (способа, приема, правила решения);

- различные точки зрения на один и тот же вопрос;

- противоречия практической деятельности.

Приемы создания проблемной ситуации

Классические (проблемные ситуации с удивлением и с затруднением), сокращённые (побуждающий и подводящий диалоги), мотивирующие (приёмы «яркое пятно», «актуализация», демонстрация непонятного явления)

«Классические» приемы создания проблемной ситуации

Противоречие между двумя (или более) мнениями

Между житейским представлением учащихся и научным фактом

1. Одновременно предъявить противоречивые факты, теории или точки зрения.

2 .Столкнуть разные мнения учеников вопросом или практическим заданием.

3. Обнажить житейское представление учащихся вопросом или практическим заданием «с ловушкой».

4. Предъявить научный факт сообщением, экспериментом или наглядностью.

Противоречие между необходимостью и невозможностью выполнить задание учителя

5. Дать практическое задание, не выполнимое вообще.

6. Дать практическое задание, не сходное с предыдущими.

7. Дать невыполнимое практическое задание, сходное с предыдущим.

8. Доказать, что задание учениками не выполнено.

«Сокращенные» приемы постановки проблемной ситуации

1.Побуждающий диалог — это «экскаватор», который выкапывает проблему, вопрос, трудность, т.е. помогает формулировать учебную задачу. Используется для:

— побуждения к созданию противоречия;

— побуждения к формулированию учебной проблемы.

2.Подводящий диалог — это логически выстроенная цепочка заданий и вопросов — «локомотив», движущийся к новому знанию, способу действия; система посильных ученику вопросов и заданий, которые шаг за шагом приводят ученика к созданию темы урока. Данный прием не требует создания проблемной ситуации, хорошо выстраивается «от повторения».

«Мотивирующие» приемы постановки проблемной ситуации

1 .«Яркое пятно» — сообщение интригующего материала (исторических фактов, легенд и т.п.): сказки, легенды, фрагменты из художественной литературы, случаи из истории науки, культуры и повседневной жизни, шутки и др. интригующий материал.

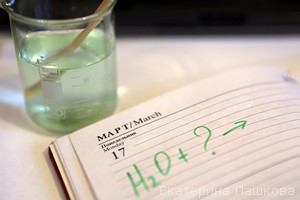

2.Демонстрация непонятных явлений (эксперимент, наглядность).

3.«Актуализация» — обнаружение смысла, значимости проблемы для учащихся: обнаружение смысла, значимости предлагаемой темы урока для самих учащихся.

Основные условия использования проблемной ситуации

Со стороны учащихся:

- новая тема («открытие» новых знаний);

- умение учащихся использовать ранее усвоенные знания и переносить их в новую ситуацию;

- умение определить область «незнания» в новой задаче.

Со стороны учителя:

- умение планировать, создавать на уроке проблемные ситуации и управлять этим процессом;

- формулировать возникшую проблемную ситуацию путем указания ученикам на причины невыполнения поставленного практического учебного задания или невозможности объяснить им те или иные продемонстрированные факты.

Узнать, получилось ли создать проблемную ситуацию не сложно, т.к. на успешно созданную проблему появляется эмоциональный отклик. Наличие неожиданного препятствия вызывает у детей удивление и способствует появлению вопроса. Появляется вопрос – начинает работать мышление. Появляется удивление – начинается диалог. С помощью диалога осуществляется поиск решения проблемы. В побуждающем диалоге необходимы стимулирующие реплики, которые помогают работать творчески.

О фактах: -что вас удивило?

— что интересного вы заметили?

— какие факты очевидны?

О теориях: — что удивило?

— сколько существует точек зрения?

— сколько в классе мнений?

— вы сначала как думали? А как оказалось на самом деле?

— вы смогли выполнить задание? В чём затруднение?

-что хотели сделать?

-какие знания применили?

Примеры проблемных ситуаций на уроках

Пример приема «с удивлением»

Сущность приема: одновременное предъявление двух противоречивых фактов.

Урок математики, 2 класс

Цель: ввести скобки как средство обозначения порядка действий.

Учащиеся выполняют вычисления двумя способами, приводящим к одинаковым выражениям, но различным результатам.

Из числа 8 вычесть 3. К полученной разности прибавить 4.

К числу 3 прибавить 4. Из числа 8 вычесть полученную сумму.

– Что вы замечаете?

– Почему получились разные ответы?

– Сравните выражения. Чем они похожи? Чем отличаются?

– Какое действие выполняли первым в 1 выражении, какое вторым?

(Дети устанавливают, что разные ответы получились из-за порядка действий.)

– Как вы определите цель нашего урока?

Пример приема «с удивлением»

Сущность приема: столкнуть разные мнения учеников вопросом или практическим заданием.

Урок русского языка, 3 класс

Тема. Сложные слова.

На этапе актуализации опорных знаний учащимся предлагается выделить корень в слове « носорог ». В ходе обсуждения возникают различные мнения.

На основе словообразовательного анализа дети приходят к новому способу выделения корня в сложных словах.

Пример приема «с удивлением»

Сущность приема: обнаружить житейское представление учащихся вопросом или практическим заданием «с ловушкой» («на ошибку»).

Урок окружающего мира

Тема. План и карта.

Учащимся предлагается изобразить в тетради яблоко, карандаш в натуральную величину.

Затем учитель дает задание изобразить дом в натуральную величину.

Так как это невозможно, учащиеся под руководством учителя приходят к выводу, что необходимо использовать масштаб.

Пример приема «с затруднением»

Сущность приема: противоречие между необходимостью и невозможностью выполнить требования учителя.

Урок математики, 2 класс

Цель: ввести новое арифметическое действие – умножение.

Учащимся предлагают выполнить ряд заданий, решение которых сводится к вычислению сумм одинаковых слагаемых.

«В стакан входит 2 чашки воды, а в банку – 4 стакана. Сколько чашек воды входит в банку?»

«На одну рубашку пришивают 9 пуговиц. Сколько пуговиц надо пришить на 890 рубашек?»

– Ребята, а вы можете записать выражение к этой задаче?

– А почему, в чем затруднение?

– Получается слишком длинная запись.

– Значит, что нам надо сегодня открыть?

– Надо придумать новый короткий способ записи

Пример мотивирующего приема «яркое пятно»

Урок математика, 1 класс

Тема: Числовой отрезок.

– В одном большом – пребольшом городе жил маленький Паровозик. Дома все его любили, и Паровозику жилось хорошо. Только одна беда у него была – не умел он считать, не умел складывать и вычитать числа. И вот тогда старый Умный Паровоз посоветовал ему отправиться в путешествие и переименовать станции, которые Паровозик будет проезжать.

– Ты построишь, – сказал Умный Паровоз, – волшебный отрезок, который называется «числовым отрезком» (учебная проблема). Он станет твоим верным другом, и помощником и научит решать даже самые трудные примеры.

Пример мотивирующего приема «актуализация»

Тема: Правило проверки решения уравнения.

— За 5 секунд (короткое, ограниченное время) найдите правильно решённое уравнение:

2 + х = 6 2 + х = 6 2 + х = 6

х = 6 + 2 х = 6 – 2 х = 6 — 2

— Почему сразу не можем ответить?

— Назовите тему урока.

На этапе «Открытия нового знания» учащиеся решают учебную проблему на основе побуждающего к гипотезам диалога. Дети высказывают следующие гипотезы:

— проверить правильность, определяя части, целое;

— догадка – подставить число вместо х.

Далее в процессе фронтальной работы составляется алгоритм проверки.

Задание слушателям. Теперь хочу предложить вам несколько ситуаций, определите приёмы их создания.

Урок русского языка. 2 класс.

Тема «Безударные гласные в корне слова».

Мальчик получил записку: «Приходи на площадку с м…чом. Тебя ждёт хорошая игра».

Видно, записка попала под дождь, и некоторые буквы оказались размыты. Помогите разобраться:

— Какая буква должна быть на месте пропуска?

— С чем мальчик должен прийти?

Дети выдвигают разные варианты: я, и, е.

Обсуждаем, почему возникают разные варианты? Звук находится в слабой позиции. По ходу исследования составляем алгоритм проверки безударной гласной в корне. Выясняется, что среди вариантов один неверный.

Чтобы сказать, что мальчик всё-таки должен взять – мяч или меч, ребята предложили спросить у него: в какую игру он больше любит играть – футбол или казаков-разбойников?

Урок окружающего мира. 2 класс.

Перед учащимися ставится вопрос: Грибы – враги или друзья?

Одни говорят – друзья, другие – враги.

Работая с дидактическим материалом в группе, ребята рассматривают похожие съедобные и ядовитые грибы, находят и обсуждают различия между ними, заполняют сравнительную таблицу, в результате приходят к выводу о том, что грибы надо хорошо знать и тогда они будут нам друзьями.

Урок окружающего мира. 3 класс.

Тема «Природное сообщество»

В начале урока говорю детям: «Изучая природу, меня всегда волновал вопрос: В битве двух гигантов – белого медведя и варана – кто победит? Может быть вы поможете мне сегодня найти ответ на этот вопрос?»

Высказываются версии. Кто-то говорит: «Наверное, белый медведь, он всё-таки больше», другой предполагает: «Варан, т.к. он более юркий, изворотливый». К единому мнению ученики не приходят, и я предлагаю ответить на этот вопрос в конце урока.

Ребята получают задание. У каждой группы – название определённой территории, картинки, гербарий. Надо выбрать те объекты, которые по их мнению можно отнести к заданной им территории, объяснить, почему некоторые лишние. Ребята делают вывод о единстве живой и неживой природы в определённых благоприятных условиях окружающей среды. Некоторые ребята уже на этом этапе говорят: а я знаю, как надо ответить на вопрос!

Применение проблемных ситуаций способствует:

- Повышению интереса к учёбе

- Вырабатывает активную позицию на уроке

- Обеспечивает атмосферу сотрудничества учителя и ученика

- Не допускает переутомления на уроке

- Развивает речь, логическое мышление

- Развивает личность ребёнка, его творческих способности и интерес к предметам.

Спасибо за внимание!

Подписи к слайдам:

Знание только тогда знание, когда оно добыто усилием собственной мысли, а не памятью. Л.Н. Толстой

Технология деятельностного метода обучения Приемы создания проблемных ситуаций

Сущность понятия «проблемная ситуация» Проблемная ситуация в обучении – это спланированное, специально задуманное средство, направленное на пробуждение интереса у учащихся к обсуждаемой теме. Проблемные ситуации основаны на активной познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за отдельными фактами закономерность и др.

Цель создания проблемной ситуации Осознание и разрешение этих ситуаций в ходе совместной деятельности обучающихся и учителя, при оптимальной самостоятельности учеников и под общим направляющим руководством учителя, а так же в овладении учащимися в процессе такой деятельности знаниями и общими принципами решения проблемных задач.

В качестве проблемной ситуации на уроке могут быть : проблемные задачи с недостающими, избыточными, противоречивыми данными, с заведомо допущенными ошибками; поиск истины (способа, приема, правила решения); различные точки зрения на один и тот же вопрос; противоречия практической деятельности.

Приемы создания проблемной ситуации « Классические» «Сокращенные» 1. Проблемная ситуация «с удивлением». 2. Проблемная ситуация «с затруднением». 1. Побуждающий диалог от проблемной ситуации. 2. Подводящий к проблеме диалог. 3. Подводящий от проблемы диалог. «Мотивирующие» 1. Сообщение темы урока с использова-нием приема «яркое пятно». 2.Демонстрация непонятных явлений 3. Сообщение темы урока с использова-нием приема «актуализация»

«Классические» приемы создания проблемной ситуации Тип проблемной ситуации Тип противоречия Приемы создания проблемной ситуации С удивлением Между двумя (или более) положениями 1. Одновременно предъявить противоречивые факты, теории или точки зрения. 2 .Столкнуть разные мнения учеников вопросом или практическим заданием. Между житейским представлением учащихся и научным фактом 3. Обнажить житейское представление учащихся вопросом или практическим заданием «с ловушкой». 4. Предъявить научный факт сообщением, экспериментом или наглядностью. С затруднением Между необходимостью и невозможностью выполнить задание учителя 5. Дать практическое задание, не выполнимое вообще. 6. Дать практическое задание, не сходное с предыдущими. 7. Дать невыполнимое практическое задание, сходное с предыдущим. 8. Доказать, что задание учениками не выполнено.

«Сокращенные» приемы постановки проблемной ситуации 1.Побуждающий диалог — это «экскаватор», который выкапывает проблему, вопрос, трудность, т.е. помогает формулировать учебную задачу. Используется для : — побуждения к созданию противоречия; -побуждения к формулированию учебной проблемы. 2.Подводящий диалог — это логически выстроенная цепочка заданий и вопросов — «локомотив», движущийся к новому знанию, способу действия ; система посильных ученику вопросов и заданий, которые шаг за шагом приводят ученика к созданию темы урока.

«Мотивирующие» приемы постановки проблемной ситуации 1.«Яркое пятно» — сообщение интригующего материала : сказки, легенды, фрагменты из художественной литературы, случаи из истории науки, культуры и повседневной жизни, шутки и др. 2.Демонстрация непонятных явлений (эксперимент, наглядность). 3.«Актуализация» — обнаружение смысла, значимости предлагаемой темы урока для самих учащихся.

Основные условия использования проблемной ситуации Со стороны учащихся: новая тема («открытие» новых знаний); умение учащихся использовать ранее усвоенные знания и переносить их в новую ситуацию; умение определить область «незнания» в новой задаче. Со стороны учителя: умение планировать, создавать на уроке проблемные ситуации и управлять этим процессом; формулировать возникшую проблемную ситуацию путем указания ученикам на причины невыполнения поставленного практического учебного задания или невозможности объяснить им те или иные продемонстрированные факты.

Пример приема «с удивлением» Сущность приема : одновременное предъявление двух противоречивых фактов. Урок математики, 2 класс Цель: ввести скобки как средство обозначения порядка действий. Учащиеся выполняют вычисления двумя способами, приводящим к одинаковым выражениям, но различным результатам. 1 способ Из числа 8 вычесть 3. К полученной разности прибавить 4. 8-3+4=9 2 способ К числу 3 прибавить 4. Из числа 8 вычесть полученную сумму. 8-3+4=1 – Что вы замечаете? – Почему получились разные ответы? – Сравните выражения. Чем они похожи? Чем отличаются? – Какое действие выполняли первым в 1 выражении, какое вторым? (Дети устанавливают, что разные ответы получились из-за порядка действий.) – Как вы определите цель нашего урока?

Урок русского языка, 3 класс Тема. Сложные слова. На этапе актуализации опорных знаний учащимся предлагается выделить корень в слове « носорог ». В ходе обсуждения возникают различные мнения. На основе словообразовательного анализа дети приходят к новому способу выделения корня в сложных словах. Пример приема «с удивлением» Сущность приема : столкнуть разные мнения учеников вопросом или практическим заданием.

Урок окружающего мира Тема. План и карта. Учащимся предлагается изобразить в тетради яблоко, карандаш в натуральную величину. Затем учитель дает задание изобразить дом в натуральную величину. Так как это невозможно, учащиеся под руководством учителя приходят к выводу, что необходимо использовать масштаб. Пример приема «с удивлением» Сущность приема : обнаружить житейское представление учащихся вопросом или практическим заданием «с ловушкой» («на ошибку»).

Урок математики, 2 класс Цель: ввести новое арифметическое действие – умножение. Учащимся предлагают выполнить ряд заданий, решение которых сводится к вычислению сумм одинаковых слагаемых. «В стакан входит 2 чашки воды, а в банку – 4 стакана. Сколько чашек воды входит в банку?» 2+2+2+2=8 (ч) «На одну рубашку пришивают 9 пуговиц. Сколько пуговиц надо пришить на 890 рубашек?» ? – Ребята, а вы можете записать выражение к этой задаче? – А почему, в чем затруднение? – Получается слишком длинная запись. – Значит, что нам надо сегодня открыть? – Надо придумать новый короткий способ записи. Пример приема «с затруднением» Сущность приема : противоречие между необходимостью и невозможностью выполнить требования учителя.

Урок математика, 1 класс Тема: Числовой отрезок. – В одном большом – пребольшом городе жил маленький Паровозик. Дома все его любили, и Паровозику жилось хорошо. Только одна беда у него была – не умел он считать, не умел складывать и вычитать числа. И вот тогда старый Умный Паровоз посоветовал ему отправиться в путешествие и переименовать станции, которые Паровозик будет проезжать. – Ты построишь, – сказал Умный Паровоз, – волшебный отрезок, который называется «числовым отрезком» (учебная проблема). Он станет твоим верным другом, и помощником и научит решать даже самые трудные примеры. Пример мотивирующего приема «яркое пятно»

Урок математики Тема: Правило проверки решения уравнения. — За 5 секунд (короткое, ограниченное время) найдите правильно решённое уравнение: 2 + х = 6 2 + х = 6 2 + х = 6 х = 6 + 2 х = 6 – 2 х = 6 — 2 х = 8 х = 4 х = 3 — Почему сразу не можем ответить? — Назовите тему урока. На этапе «Открытия нового знания» учащиеся решают учебную проблему на основе побуждающего к гипотезам диалога. Дети высказывают следующие гипотезы: — проверить правильность, определяя части, целое; — проверка вычисления; — догадка – подставить число вместо х. Далее в процессе фронтальной работы составляется алгоритм проверки. Пример мотивирующего приема «актуализация»

Приходи на площадку с м чом. Тебя ждёт хорошая игра. е? и? я?

ГРИБЫ – ВРАГИ ИЛИ ДРУЗЬЯ ?

Повышение интереса к учёбе Активная позиция на уроке Атмосфера сотрудничества учителя и ученика Не допускает переутомления на уроке Развитие речи, логического мышления Развитие личности ребёнка, его творческих способностей и интереса к предмету

Источник