- Послеуборочная обработка зерна

- Этапы очистки зерна и семян

- Предварительная очистка зерна

- Условия процесса

- Технические средства

- Первичная очистка зерна

- Технология процесса

- Вторичная очистка

- Специальные способы очистки зерна

- Пневмовибрационное сепарирование

- Разделение по форме и состоянию поверхности

- Электромагнитные установки

Послеуборочная обработка зерна

Свежеубранная зерновая масса (ворох) характеризуется высокой физиологической активностью и низким качеством, поэтому она не может быть заложена на хранение или реализована без проведения послеуборочной обработки. Послеуборочная обработка заключается в очистке, сушке и активном вентилировании зерна. Различают предварительную, первичную и вторичную очистки. Предварительную очистку проводят сразу после поступления зерна на ток. Ее цель состоит в снижении физиологической активности вороха и повышении его сыпучести за счет выделения наиболее влажных, крупных и легких фракций сорной примеси. Предварительную очистку проводят на самоходных и стационарных ворохоочистителях.

Первичную очистку зерна проводят после сушки. Ее цель заключается в доведении зерновой массы по чистоте до требований стандарта на продовольственное зерно обрабатываемой культуры. При проведении операции из зерна удаляют как сорную, так и зерновую примесь. Проводят первичную очистку на воздушно-решетных машинах типа ЗВС.Вторичную оч.применяют после проведения первич.при подготовке семенного материала из партий продовольств.зерна. При проведении втор.оч. из зерн.массы кроме примесей выделяется зерно 2го класса-неполноценное в семенном отношении.В большинстве регионов (за исключением засушливых зон) сушка является ключевой операцией послеуборочной обработки зерна. В результате ее проведения резко снижается физиологическая активность зерновых масс,зерно приобретает способность к длительному хранению, при этом повышается его качество (возрастает процентное содержание сухого вещества в зерне).

В настоящее время в сельском хозяйстве используют три типа сушильных установок: камерные, шахтные и барабанные.

Камерные сушилки являются установками периодического типа действия. В их работе выделяют пять периодов: размещение зерна на установке,выход на режим сушки, сушка зерна при установившемся режиме, охлаждение зерна; и снятие его с установки. Камерные сушилки отличаются самыми мягкими режимами и самой продолжительной экспозицией сушки. На них можно сушить ворох зерна любой влажности, засоренности и целевого назначения.Не большие по массе партии зерна можно сушить только на установках этого типа.

Шахтные сушилки относятся к установкам непрерывного типа. Они могут работать без остановки в течение всего сезона. Для бесперебойной работы требуется большой, постоянно возобновляющийся запас зерна. Барабанные сушилки по типу действия аналогичны шахтным, но менее производительны и имеют более жесткие режимы сушки. На них не рекомендуют сушить зерно высокой влажности из-за возможности возникновения у него теплотравм, а также семена, склонные к растрескиванию (горох, рис и др.). В барабанных сушилках за счет принудительного перемещения зерна внутри сушилки можно обрабатывать ворох любой степени засоренности. Активное вентилирование — это интенсивное продувание воздуха через неподвижную насыпь зерна, что возможно вследствие скважистости зерновой массы. Активное вентилирование применяют для снижения влажности и Т, ускорения послеуборочного дозревания и предпосевного обогрева семян, газации, дегазации и профилактического проветривания зерновых масс. Для осуществления приема активного вент. используют польные и трубные установки, бункера и аэрожелоба. Стационарные напольные установки представляют собой склады, в полах которых устроена система воздухоподводящих и воздухораепределительных каналов. Аэрожелобами оборудуют зерносклады или приемные бункера поточных линий. Бункера активного вентилирования представляют собой хранилища вертикального типа. Обычно они располагаются группами ,объединенными общей системой загрузки и выгрузки зерна.

48.Правила размещения зерна в хранилище. Система наблюдения за хранящимся зерном.Зерно, выращенное в хозяйствах, может быть реализовано непосредственно после уборки или спустя некоторое время. В последнем случае оно должно быть надежно сохранено. Для этого его следует разместить в специально оборудованных и подготовленных хранилищах. При размещении продовольственного зерна в хранилище следует учитывать его ботанические признаки(тип, подтип, сорт), состояние по влажности и засоренности, а также некоторые технологические свойства.

Если в хозяйстве выращивают несколько сортов пшеницы, то их урожай следует складировать отдельно. При нехватке помещений и емкостей для их раздельного складирования допускается совместное хранение зерна разных сортов в пределах одного типа и подтипа. Смешивать зерно разных типов и подтипов недопустимо. При размещении партий зерна в хранилищах учитывают их состояние по влажности и засоренности. Выделяют 4 состояния зерна по влажности (сухое, средней сухости, влажное и сырое) и три — по засоренности (чистое, средней чистоты и сорное). Каждому состоянию в зависимости от вида зерна соответствует определенное процентное содержание влаги и сорной примеси. Партии зерна разной влажности складируют отдельно друг от друга. Высота насыпи влажного зерна не должна превышать 2 м, а сырого — 1 м. Не допускается совместное хранение двух партий сорного зерна, если содержание в них сорной примеси различается более чем на 6 %. К технологическим свойствам, учитываемым при размещении партий зерна, относятся количество и качество клейковины (для пшеницы) и натура. Зерно сильной мягкой и твердой пшеницы следует размещать отдельно по классам. не смешивая партии с разным содержанием клейковины. За партиями зерна, заложенными на хранение, должен быть установлен надлежащий контроль. Правильно организованная система наблюдений позволяет своевременно выявлять начало процессов порчи зерна и предотвращать их развитие. При наблюдении за хранящимся зерном контролируют показатели его свежести (запах и цвет), температуру, влажность, зараженность вредителями и всхожесть.

Температуру зерна в складе определяют по всей толщине насыпи. При высоте до 1,5 м измерения ведут в двух слоях: верхнем, на глубине 30-50 см от поверхности, и нижнем, в непосредственной близости от пола. При более выских насыпях температуру дополнительно определяют в среднем слое. Бунтовые термометры или термоштанги устанавливают в шахматном порядке на расстоянии 2 м друг от друга и последовательно перемещают их по всей площади насыпи.Влажность зерна определяют при закладке его на хранение, и после любого вида обработки (очистка, сушка, активное вентилирование, ). Периодичность определения влажности зерна зависит от его состояния по этому показателю. Влажность сухо зерна в состоянии средней сухости определяют 1 раз в месяц, а влажного и сырого- 1 раза в неделю.Показатели свежести зерна определяют одновременно с отбором проб на

зараженность. Всхожесть и при необходимости энергию прорастания и жизнеспособность семян и зерна, направляемого на переработку в солод,определяют при закладке партии на хранение, далее — через 3-4 месяца и за 2 недели до реализации.Следовательно, в основу принципа размещения зерновых масс в зернохранилищах положено целевое назначение зерна, сорт, ботанические признаки,влажность,-засоренность, зараженность вредителями и особо учитываемые признаки (фузариозное зерно, головневое, проросшее и т.д.).

49.Количественно-качественный учет зерна в хранилище.Зерно, заложенное на хранение, с течением времени может изменять свою массу, не ухудшая при этом качества. Происходит это из-за перемещения зерновых масс в процессе хранения, дыхания зерна и наличия у него сорбционных свойств. Наибольшие изменения в массе происходят из-за обмена парами воды между зерном и окружающим его воздухом. Направленность процесса зависит от относительной влажности воздуха, химического состава зерна и его исходной влажности. Зерно большинства сельскохозяйственных культур, заложенных на хранение влажностью, равной или чуть ниже критической, при относительной влажности воздуха более 70-75% будет поглощать влагу из окружающей его атмосферы (процесс сорбции), а при более низкой влажности — отдавать (процесс десорбции). В первом случае масса зерна будет увеличиваться, во втором — уменьшаться. С уменьшением массы влажность зерна будет сни-жаться, а с увеличением — расти. Изменение массы зерна из-за уменьшения или увеличения его влажности в результате сорбции-десорбции паров влаги из воздуха рассчитывают по формулам:

где X, и Х2 -убыль и прибавка массы хранящегося зерна, %; а и б – влажность зерна соответственно при поступления партии в хранилище (по приходу) и при при снятии ее с хранения

Первую формулу применяют для расчета убыли массы, когда зерно в результате хранения уменьшило свою влажность, а вторую — для расчета прибавки, когда влажность зерна увеличивается.

В результате дыхания часть сухого вещества зерна превращается в диоксид углерода, воду и энергию, которая рассеивается в пространство в виде теплоты. Пары воды и СО2 при определенных условиях также удаляются из зерновки. Величина потерь массы зерна на дыхание зависит от интенсивности этого процесса. Интенсивность дыхания сухого зерна определяется его биологическими особенностями, условиями и продолжительностью хранения.При перемещении зерновых масс происходит трение зерновок друг о друга, о рабочие органы машин и поверхности складских емкостей. При этом образуется мелкая органическая пыль, которая теряется при любых манипуляциях с зерновой массой. Это явление в практике хранения называют неучтенным распылом.Потери в массе зерна, определяемые дыханием и неучтенным распылом, принято называть естественной убылью. Избежать потерь по этим причинам нельзя, но установить для них предельно допустимые нормы можно. На вели- чину норм естественной убыли зерна влияют вид зерна (его размер, химический состав, морфологические и анатомические особенности), тип хранилища,способы и сроки хранения. У каждой партии зерна, поступающей на склад или отпускаемой со склада определяют и записывают в книгу количественно-качественного учета массу (с точностью до 1 кг), влажность, содержание сорной примеси (с точностью до 0,11 %) и дату проведения операции. В специальную графу вносят количество зерна (в кг), находящегося в складе на первое число каждого месяца (ежемесячный остаток), независимо от того, проводились ли в этот месяц приемка или отпуск зерна со склада. Если зерно поступало на хранение (или снималось с него) разное время; различными по массе и качеству партиями, то определяют средний срок его хранения, рассчитывают средневзвешенную влажность и засоренность по приходу и расходу.

50.Расчет стоимости партии зерна при его реализацииЗерно пшеницы реализуется партиями. Стоимость партии зависит от качест-ва зерна. Все показатели качества, по которым оценивают партию, можно условно разделить на две группы. 1 группу составляют показатели заготовительных кондиций. К ним относятся содержание сорной и зерновой примесей, влажность, зараженность и натура.

Цена партии зависит от показателей качества второй группы. Совокупность этих показателей определяет товарный класс зерна. Перед началом заготовок Министерство сельского хозяйства РФ устанавливает закупочные це ны на зерно пшеницы в зависимости от ее класса. При установлении товарного класса партии зерна, поступившей на хлебоприемное предприятие, проводят оценку качества по всем показателям второй группы. Отклонение уровня показателей качества зерна от базисных норм по влажности и содержанию сорной примеси влечет за собой необходимость коррекции массы партии. При превышении базисного уровня с физической (фактической) массы партии проводят скидки в размере процент за процент. Например, если влажность зерна превышает базис на 2%, а содержание сорной примеси — на 3%, то физическую массу партии уменьшают на 5%. Скорректированная таким образом масса партии называется зачетной, так как только она подлежит оплате. Так, если в приведенном примере физическая масса партии составляла 100 т, то зачетная масса — 95 т. Если влажность и содержание сорной примеси будут ниже базисных норм, то к массе партии положены надбавки в тех же размерах. Например, если влажность зерна ниже базиса на 1%, а содержание сорной примеси — на 0,5%,* то физическую массу партии следует увеличить на 1,5% и, следовательно, в приведенном примере зачетная масса партии, подлежащая оплате, составит 101,5 т.

Отклонение от базисного уровня по зерновой примеси, зараженности и натуре влечет за собой коррекцию цены партии, т.е. денежные скидки или надбавки. Скидки с цены за превышение базисной нормы по зерновой примеси взимают в размере 0,1% за каждый процент превышения. Надбавки к цене за партию, у которой содержание зерновой примеси ниже базиса, не предусмотрены. При наличии в зерне клеща цену партии уменьшают на 0,5%. При несоответствии базисному уровню натуры скидки (надбавки) с цены (к цене) берут в размере 0,1% за каждые 10 г отклонения. Если влажность и засоренность зерна находятся в пределах ограничительных норм,а в партии имеется значительное количество щуплого зерна (морозобойного, суховейного, недоразвитого, поврежденного клопом-черепашкой) и при этом натура ниже 650 или 600 г/л, то скидки с цены за такую партию составят соответственно 15 и 30%.

51.Мукомольная и хлебопекарная оценка зерна пшеницы и ржиНаиболее важными в оценке мукомольных свойств зерна являются его структурно-механические свойства, выражаемые показателем твердозерности. Твердость — это сопротивление твердого тела (зерна) изменению формы (деформированию) либо разрушению в поверхностном слое при местных силовых контактных воздействиях. Твердозерность зерна может быть определена по микротвердости эндосперма и отдельных частей зерновки, прочностным свойствам, дисперсности и степени измельчения, индексу шелушения и другим показателям, определяемым различными методами.

Источник

Этапы очистки зерна и семян

Очистка зерна и семян представляет собой сложный технологический процесс. Он подразделяется на несколько этапов, каждый из которых имеет свою цель и предполагает использование особых технологий.

Весь процесс очистки состоит из:

- Предварительной очистки зернового вороха;

- Первичной очистки;

- Вторичной очистки и сортировки.

Предварительная очистка зерна

Предварительная очистка считается вспомогательным этапом. Его в обязательном порядке проходит зерновой ворох, не соответствующий требованиям для поступления на первичную очистку. Без этого процесса не обойтись, если на начальном этапе материал сильно засорен и имеет высокую влажность. Такие свойства характерны для урожая, собранного на северо-западе страны. В южных регионах качество вороха значительно выше: влажность находится в рамках допустимых норм, примесей при этом не так много. Поэтому допускается пропуск первого этапа.

Предварительная очистка призвана улучшить качество сырья и упростить обработку на последующих этапах, создав максимально благоприятные условия для них. Особенно важно это для качественной просушки материала.

Условия процесса

Также предварительная очистка благотворно влияет на способности зерна противостоять факторам, вызывающим его порчу. В частности, пройдя через этот этап, масса становится менее склонна к самосогреванию, которое способно привести к значительным потерям.

Существует несколько факторов, которые должны учитываться при подготовке к первому этапу процесса очистки семян:

- Для максимальной эффективности зерновой ворох должен поступать в машины сразу после поступления с комбайнов. Даже незначительное промедление может снизить эффективность процедуры. К тому же, дожидаясь своей очереди на переработку, зерно может напитаться влажностью от других культур. В результате пострадает его качество;

- Влажность предназначенной для первого этапа очистки смеси не должна быть превышать 40%;

- Общее количество разных примесей не более 20%;

- Соломистых примесей допускается не более 5%.

Количество более мелкого соломистого мусора допускается, но в незначительном количестве, не более 0.2% от общей массы.

При таких исходных данных уже на этапе предварительной очистки получается устранить до 50% разнообразных посторонних примесей и практически 100% соломистых. По крайней мере в ней не должно остаться кусочков соломы длиной свыше 50 мм.

По окончании этапа предварительной очистки вся изначальная масса будет разделена на две части.

Первую составит смесь, состоящая преимущественно из качественного зерна. В таком виде она готова пройти более тонкую очистку.

Вторая часть – это отходы производства. Допускается, что сюда попадет и небольшое количество зерен. При соблюдении технологии доля утраты качественного сырья будет небольшой, не более 0,05%.

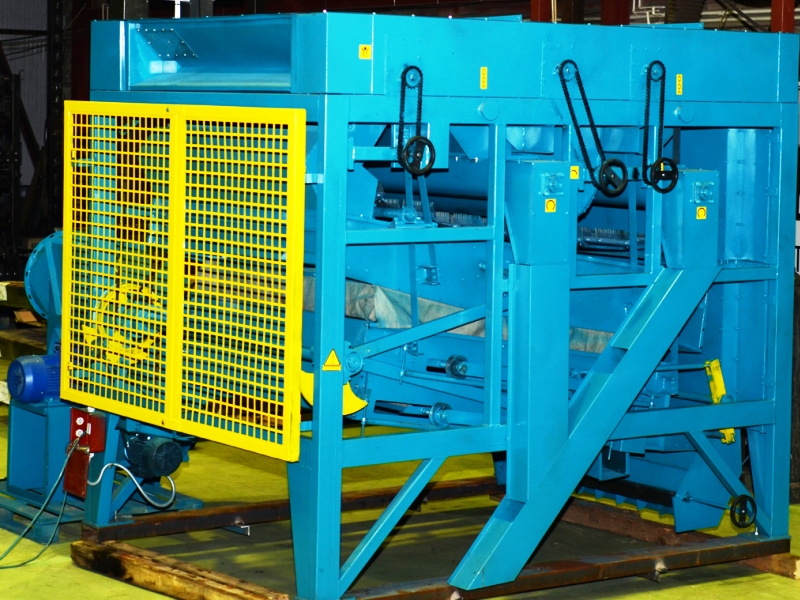

Технические средства

Для предварительной очистки используют воздушно-решетные машины, которые еще называют ворохоочистителями. Они имеют простейшую конструкцию, но выполняют при этом несколько задач. В настоящее время в сельском хозяйстве используют две модели стационарных машин:

-

- МПО-50, позволяющую обрабатывать 50 тонн в час;

-

- ЗД-10.000, позволяющую обрабатывать 20 тонн в час.

Эти агрегаты удаляют примеси разного рода. Для легких достаточно обработки воздушным потоком, для более тяжелых используется решето. Из недостатков можно отметить отсутствие в конструкции этих машин еще одного решета, подсевного.

Специалисты отмечают, что оно помогло бы выделить мелкие сорные примеси. Но за отсутствием такового смесь, соринки остаются в смеси, поступая в ее составе на сушку. Там они снижают эффективность действий сушильных машин за счет своей высокой влажности.

Первичная очистка зерна

По итогам первичной обработки может оставаться лишь незначительное количество посторонних примесей к основному зерну, не более 3%. Если суммировать этот результат с тем, что получен на этапе предварительной обработки, то получится, что количество смеси уменьшилось на 60% от своего первоначального состояния.

При первичной обработке вся поступившая масса разделяется уже по четырем фракциям. В первую поступает качественное зерно, во вторую некачественные, щуплые представители основной культуры маленького размера, образовывая так называемое фуражное зерно, в третью крупные отходы, и, наконец, в четвертую – легкие.

Пока не существует технологии и оборудования, которые помогли бы обходиться на данном этапе без потерь основного зерна. Даже самая точная настройка машин не позволяет сохранить его на 100%. Допускаются потери до 1,5% от основной массы зерна.

Технология процесса

Первичная очистка состоит из нескольких операций. Первая, которую еще называют «отвеиванием», подразумевает разделение на две фракции. В одной соберутся легкие культуры, в другой тяжелые. Происходит это благодаря потоку воздуха, который движется со специально рассчитанной скоростью.

В результате от всей массы отделяются самые легкие частицы, обладающие иными по сравнению с зерном аэродинамическими свойствами. Для расчетов используется такое понятие как «скорость витания». Этим термином определяют скорость потока воздуха, при которой те или иные частички переходят в состояние взвешенности, то есть фактически начинают витать в воздухе.

Скорость витания качественного зерна, которое и необходимо очистить, отличается от скорости витания различных примесей, начиная от соломы и заканчивая пылью. Это связано с тем, что они имеют разную массу, плотность и парусность. Зерно большинства культивируемых сегодня злаковых культур поднимается в воздух при скорости 8-12 м/сек. Для легких сорных культур достаточно гораздо более медленного потока.

Это свойство позволяет довольно легко и точно разделить всю поступившую массу надвое. Скорость потока воздуха внутри очистительных машин превышает скорость витания наиболее легких примесей. В итоге, поднимаясь в воздух, они выносятся за границы рабочего канала.

Вторичная очистка

Эта процедура применяется в основном для зерна, предназначенного на семена. Специальные устройства позволяют добиться норм по чистоте, характерных для I и II классов посевного стандарта всего лишь за один пропуск. Но иногда требуется и дополнительная очистка с использованием специальных агрегатов. Речь идет о тех случаях, когда в смеси содержатся трудноотделимые примеси. У разных сельскохозяйственных культур могут существовать свои «двойники», убрать которые обычными способами невозможно.

Для этого этапа очистки используют воздушно-решетные машины сложной конструкции. Они позволяют разделить весь материал по четырем фракциям. В первую поступают непосредственно качественные семена, во вторую зерна, относящиеся ко 2 сорту, в третью аспирационные и крупные отходы, в четвертую мелкие примеси.

Потерь качественного зерна при вторичной очистке избежать не удается. На сегодняшний день существуют допустимые нормы:

- В зерне должно остаться не более 1% сора;

- Зерна второго сорта должны содержать не более 3% качественных семян;

- Количество раздробленных зерен и семян не должно составлять более 1%.

Обеспечить такие показатели может соблюдение нормативов:

- Влажность материала 18% и менее;

- Общее количество разных примесей 8% и менее;

- Сорных примесей 3% и менее.

Специальные способы очистки зерна

Воздушно-решетные устройства оказываются бессильны в тех случаях, когда зерновая масса содержит трудноотделимые частицы. К таковым причисляются зерна культур двойников, схожих по своим размерам, плотности и аэродинамике с основными зернами. Это могут быть:

- «Бракованные» зерна относящиеся к основной культуре, то есть проросшие, недоразвитые или имеющие любой другой недостаток;

- Головневые или фузариозные;

- Семена сорных растений некоторых видов.

Однако они все же имеют специфические признаки, по которым можно отделить их от зерен основной культуры. Добиться этого позволяют устройства специального предназначения, речь о которых пойдет нижею

Пневмовибрационное сепарирование

- Частоты колебаний;

- Амплитуды;

- Углов наклона, как продольного, так и поперечного;

- Установки делителей на разгрузочной кромке.

Самые высокие показатели очистки сортировальные столы обеспечивают при максимальной частоте 400 – 550 колебаний в минуту. При чересчур малой частоте семена устремляются к заниженному краю, при завышенной – вдоль деки, к месту, где должны скапливаться тяжелые фракции.

Разделение по форме и состоянию поверхности

Еще одно существенное различие между основными зернами и сорными заключается в величине трения частиц о различные поверхности. По этому принципу можно сортировать не только различные культуры, но и отделять некачественные зерна основной. А также разделять на несколько фракций полноценные зерна основной культуры на основании различий их формы.

Для такого типа сепарирования используют наклонные поверхности, подвижные и неподвижные. Изготавливают их из материалов, различающихся по своим фрикционным свойствам.

Простейшим примером такого оборудования является винтовая горка или змейка. Она позволяет отделить семена, схожие по многим свойствам, но имеющие разную форму, округлую или продолговатую. Этот аппарат эффективен, к примеру, в тех случаях, когда нужно отделить горох от овса.

Принцип действия винтовой горки основан на том, что семена гороха или вики при скатывании по винтовой плоскости будут обладать большей скоростью и инерцией, чем схожие с ними, но гораздо более медленные за счет своих скользящих свойств семена овса и вики.

В результате семена двух культур, оказавшись на змейке, неминуемо образуют два потока, передвигающихся с разной скоростью. Расположенные на агрегате перегородки ловят их и направляют в разные приемники.

Другие устройства подобного типа отделяют зерна основной культуры от примесей на основе их фрикционных свойств, то есть различиях в углах трения. В результате этой процедуры шероховатые и гладкие зерна оказываются в разных фракциях. Такие машины называют фрикционными сепараторами или полотняными горками.

Основная задача настройки горок заключается в правильном выборе угла наклона. Он должен превышать угол трения гладких семян, но при этом быть меньше, чем угол трения шероховатых. В таком случае гладкие будут скатываться вниз, а шероховатые устремляться наверх.

Недостаток горки заключается в том, что максимальную точность это устройство гарантирует в том случае, если на его поверхности семена будут расположены тонким слоем. Это здорово снижает его производительность. Исправить это позволяют многоуровневые горки, состоящие из нескольких секций, расположенных одна над другой. Они могут работать параллельно. В таком случае повышаются количественные показатели. А могут последовательно, чтобы увеличить показатели качественные.

Так, показательна работа горки, предназначенной для свеклы. Ее конструкция подразумевает четыре полотна с углом наклона от 19 до 28 градусов и линейной скоростью от 0.5 до 0.7 м/с. Все секции работают одновременно и параллельно, а очищенные с их помощью семена отправляются в один приемник.

Электромагнитные установки

Суть процедуры состоит в том, что в зерновую смесь добавляют некоторое количество специального магнитного порошка. Он состоит из 20% мела и 80% окиси-закиси железа. Требуется такого порошка немного: расход составляет примерно 1-2.5% от общей массы семян.

Сорные зерна довольно шероховаты, и порошок легко пристает к ним. В то же время гладкие зерна люцерны, льна и клевера остаются практически чистыми.

Далее смесь выкладывают на поверхность непрерывно вращающегося барабана. Семена с большим количеством магнитных частичек на поверхности, прикрепляются к нему, задерживаясь на определенное время. Те же, которые не содержат порошка, то есть качественные семена основной культуры, скатываются сразу.

Источник