Виды помолов, ассортимент и выход муки

Мука – ценный пищевой продукт, получаемый в результате измельчения зерна различных культур. Вид муки определяется культурой, из которой она получена. Наибольшее значение имеет пшеничная хлебопекарная и макаронная мука. Мука получается в результате помола – совокупности процессов и операций, проводимых с зерном и образующимися при его измельчении промежуточными продуктами.

Все помолы подразделяют на разовые и повторительные. Разовые названы так потому, что зерно превращается в муку после однократного его пропуска через измельчающую машину (жерновые постава и молотковые дробилки). При разовых помолах вырабатывают обойную муку (без просеивания оболочек) установленного выхода и серую сеяную муку с отсеиванием на густых ситах.

В современном мукомолье применяются только повторительные помолы, при которых мука получается за несколько пропусков через измельчающие и сортирующие машины. Последовательные воздействия на зерно обеспечивают постепенное измельчение, при котором более хрупкий, чем оболочки, эндосперм скорее превращается в муку. Таким образом, принцип переработки зерна в муку заключается в многократном избирательном измельчении эндосперма и сортировании продуктов измельчения после каждого его этапа с постепенным извлечением муки и отделением оболочек (отрубей).

Вырабатывают следующие сорта пшеничной хлебопекарной муки: высшего, первого, второго сортов и обойная (без просеивания оболочек зерна, получается в результате простого помола). Сорт муки определяется количественным соотношением содержащихся в нем анатомических частей зерна . Это значит, что при сортовых помолах мука высшего сорта вырабатывается из центральной части эндосперма зерна пшеницы, мука первого сорта – из середины, а мука второго сорта – из периферийной части.

В зависимости от количества получаемых сортов муки сортовые помолы бывают односортные, двухсортные и трехсортные. Для каждого помола и сорта муки установлен определенный выход муки (в % от массы переработанного зерна). Существуют следующие выходы пшеничной муки: обойная – 96 %, второго сорта (односортная) – 85 %, первого сорта (односортная) – 72 %, двух и трех-сортная – 75 и 78 %.

Пищевая ценность и требования к качеству муки

В связи с тем, что мука разных сортов выделяется из различных частей зерна, она отличается по химическому составу, биологической ценности, питательности и усвояемости. Мука обойная и второго сорта содержит больше белков, жиров, клетчатки, минеральных (зольных) веществ и витаминов и поэтому имеет более высокую биологическую ценность. Однако усвояемость и энергетическая ценность муки высшего и первого сортов значительно выше. Средняя калорийность пшеничной муки высоких сортов составляет 1372 кДж, или 325 ккал на 100 граммов.

Качество муки всех выходов и сортов нормируется стандартом и характеризуется довольно большим числом показателей, которые разделяют на две группы:

1) не зависящие от выхода и сорта муки, то есть по ним к муке предъявляют единые требования;

2) нормируемые неодинаково для муки разных выходов и сортов.

Важнейшими из показателей качества первой группы являются:

— Свежесть. Свежая мука должна обладать слабым специфическим мучным запахом и пресным вкусом. Все посторонние запахи и привкусы свидетельствуют о некондиционности продукта.

— Хруст. Недопустимый дефект, ощущаемый при разжевывании муки и передающийся хлебу, свидетельствует о повышенном содержании минеральных примесей и нарушении технологии помола.

— Влажность. Не должна превышать 15 %. При более высокой влажности мука плохо хранится, легко прокисает, плесневеет и самосогревается, при очень низкой влажности (9-11 %) быстро прогоркает при высокой температуре хранения.

Зараженность вредителями хлебных запасов не допускается , при обнаружении любого из вредителей мука считается нестандартной.

— Вредные примеси. Допустимы в строго определенных пределах – не более 0,05 %. Их определяют в зерне перед размолом.

— Металломагнитные примеси. Допускается их содержание не более 3 мг на 1 кг муки.

Показатели качества второй группы характеризуются следующими данными:

— Цвет. Мука высшего сорта имеет белый цвет с кремовым оттенком, первого сорта – белый с желтоватым оттенком, второго сорта – белый с сероватым оттенком, а обойная мука – коричневатый оттенок, с заметными частицами оболочек зерна.

— Зольность. У муки высшего сорта не более 0,55 %, первого сорта – 0,75 %, второго сорта – 1,25 %, у обойной муки – 2 %.

— Содержание сырой клейковины. Самое высокое ее количество (І-ІІ группа) в муке первого сорта (не ниже 25 %), самое низкое – в обойной муке.

— Крупность помола. Определяется путем просеивания муки через сита определенных номеров. Чем выше сорт муки, тем из более равномерных и мелких частиц она состоит.

Помол зерна осуществляют на мукомольных предприятиях с разной производительностью: на заводах – до 500 т в сутки, на мини-мельницах – до 1 т в час. На мукомольных заводах применяют развернутые схемы сортового помола с развитым ситовеечным процессом, а на мельницах сельского типа – чаще всего сокращенные схемы.

Подготовка зерна к помолу.

Для получения нормированного выхода муки стандартного качества зерно перед помолом подвергают очистке и кондиционированию.

Подготовительное (зерноочистительное) отделение современных предприятий занимает примерно 1/3 всей производственной площади. Зерно от сорной примеси очищают в сепараторах, триерах, аспираторах, извлечение минеральной примеси (камни, галька и др.) осуществляется в камнеотделительных машинах. Остаточное содержание сорной примеси не должно превышать 0,4 %, а зерновой – 3 %.

Для отделения зародыша, бородки, верхнего слоя плодовых оболочек, удаления пыли, снижения зольности и обсемененности микроорганизмами проводят сухую обработку поверхности зерна. Для этого его пропускают через обоечные (жесткие и мягкие) и щеточные машины. Также в этих целях может проводиться мокрая обработка зерна путем его мойки в моечных машинах.

Обязательно на мельзаводах проводится комплекс ГТО (гидротермическая обработка), или кондиционирование зерна. Для зерна пшеницы с высокой стекловидностью и упругой клейковиной технологически и экономически эффективным является холодное кондиционирование, то есть его увлажнение холодной водой (18-20 о С) в шнеках интенсивного увлажнения.

Зерно, имеющее слабую клейковину, могут подвергать горячему или скоростному кондиционированию, увлажняя его горячей водой или паром и нагревая до 60 о С, затем охлаждая. После увлажнения проводят отволаживание (отлежку) зерна в специальных силосах в течение 8-24 часов, в зависимости от исходной влажности и стекловидности. Эти приемы могут повторять.

В результате кондиционирования (увлажнения и отволаживания) повышается влажность зерна до 15,5-16 %, улучшаются его структурно-механические, физические и биохимические свойства, эндосперм становится более хрупким, а оболочки – эластичными и прочными. В связи с этим, зерно лучше измельчается при помоле, оболочки легко отделяются от эндосперма, образуя крупные отруби, на 20-30 % снижается расход электроэнергии и износ мельничного оборудования, на 1,5-2 % увеличивается выход муки, особенно высоких сортов. Таким образом, экономическая и технологическая эффективность кондиционирования зерна высока.

Непосредственно перед помолом могут проводить формирование помольных смесей, смешивая зерно пшеницы разного качества. Это позволяет стабилизировать качество зерна (общая стекловидность 50-60 %, содержание клейковины 23 %) для правильного поддержания режимов и схем помола.

Технология помола.

Помол начинается с драного процесса, в результате которого зерно постепенно измельчается на промежуточные продукты – крупки и дунсты. Процесс осуществляется на вальцовых станках, рабочими органами которых служит пара вальцов, вращающихся с разными скоростями. В результате различных скоростей вращения и рифленой поверхности вальцов зерно и продукты его измельчения, проходящие между ними, раскалываются и дробятся.

В драном процессе участвуют несколько вальцовых систем.

Для разделения по крупности (сортировки по размерам) крупки и дунсты направляют в просеивающие машины – рассевы. Каждый рассев представляет собой шкаф, разделенный на несколько секций, состоящих из набора ситовых рам с разными размерами отверстий и сборных днищ, и оборудованных каналами для выпуска продуктов. После каждой драной системы установлен свой рассев. Верхние сходы с рассева, не просеявшиеся через наиболее крупные сита, направляются на следующие драные системы для дальнейшего измельчения. Проход через более мелкие сита отсортировывается в виде муки, мелкой, средней и крупной крупок, мягкого и жесткого дунста. Каждый продукт после сортировки по размерам обрабатывается по разным схемам.

После рассевов крупки при развитых схемах помола поступают в ситовеечные машины, сортирующие их по качеству (добротности) и размеру. Этот процесс называется обогащением крупок, он позволяет увеличить выход муки высшего сорта при сортовых помолах. Ситовеечные машины сортируют продукты с помощью установленных в 2-3 яруса ситовых рам с возвратно-поступательным движением и потока воздуха, проходящего через сита. Создается псевдоожиженный слой крупок, находящихся во взвешенном состоянии. Наиболее добротные мелкие крупки с пониженной зольностью (1-й группы), содержащие в основном эндосперм, имеют высокую плотность и низкую парусность.

Они преодолевают сопротивление потока воздуха, быстро просеиваются через сита и направляются в вальцовые станки, где домалываются в муку. Крупки с частицами оболочки (сростки) имеют повышенную парусность. Они, как правило, идут сходом с сит и направляются на драные системы для измельчения или в шлифовочные вальцовые станки, оборудованные вальцами без рифлей. В них происходит процесс обработки крупок с оболочками, который называется шлифовочным. После этого значительно снижается зольность крупок, которые снова проходят сортировку перед размолом.

После ситовеечных машин мелкие по размеру добротные крупки (2-3 %) не домалывают в муку, а направляют в склад готовой продукции и именуют манной крупой.

Отсортированные крупки и дунсты домалывают в муку (с отсеиванием ее на рассевах) на вальцовых станках с мелко рифлеными или микрошероховатыми вальцами. Этот процесс называется размольным. При сортовых помолах работает несколько размольных систем (от 3 до 12). Вся полученная мука проходит через контрольные рассевы и поступает в выбойное отделение мельницы. Отруби выделяются верхним сходом с рассевов последних драных и размольных систем или на бичевых машинах для вымола оболочек.

Хранение муки.

Мука менее устойчивый продукт при хранении, чем зерно. К положительным процессам, происходящим при хранении, относится созреваниемуки – улучшение ее хлебопекарных свойств (улучшение коллоидных свойств клейковины, побеление муки). Созревание интенсивно происходит при температуре 20-30 о С и почти не проявляется при температуре, близкой к 0 о С.

Однако длительное хранение при высокой температуре способствует перезреванию муки и активизации разнообразных отрицательных процессов в ней. Среди них наблюдается окисление и разложение жира – прогоркание муки. Деятельность различных групп микроорганизмов вызывает прокисание, плесневение и даже самосогревание муки. Она становится непригодной для хлебопечения и употребления. Не менее опасно и заражение муки вредителями хлебных запасов.

Для сохранения муки в течение нескольких месяцев необходим сухой, хорошо продезинфицированный склад, без каких-либо запахов. Сухую муку укладывают на деревянные подтоварники в штабеля высотой до 6-8 мешков, с оставлением отступов от стен и контрольных проходов. Применяется и бестарное хранение муки в силосах. Для предотвращения слеживания муки не реже одного раза в месяц необходимо менять метсами нижние и верхние мешки в штабеле и перегружать муку из одного силоса в другой.

Чем ниже температура в складе, тем дольше мука сохраняет свои качества. Поэтому рекомендуемая температура для хранения муки не должна превышать 8-10 о С. Очень низкие температуры (около 0 о С) в меньшей степени приемлемы, так как при этом создаются предпосылки для конденсата влаги. Относительная влажность воздуха в хранилище не должна превышать 70 % во избежание увлажнения ее водяными парами воздуха.

Источник

Классификация помолов

Процесс помола обычно изображают графически в виде технологической схемы, на которой условными обозначениями показывают машины, дают их техническую характеристику, а также направление движения продуктов.

Сочетание двух машин — измельчающей зерно (или его части) с просеивающей — принято называть системой.

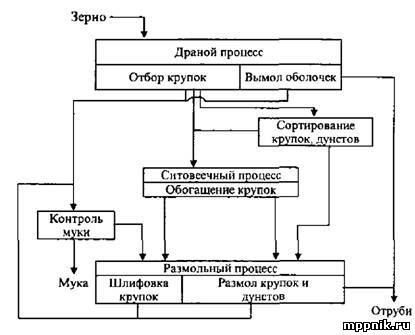

Основные принципы построения схем помолов — это непрерывность, прямоточность, последовательность и параллельность ведения технологических операций (рис. 1).

Применение конкретных способов и приемов диктуется, прежде всего, заданным ассортиментом муки, качеством зерна и наличием оборудования.

Каждый тип помола характеризуется ассортиментом и количеством получаемой муки — выходом.

Выходом муки называют отношение массы полученной муки к массе зерна, поступившего в зерноочистительное отделение, выраженное в процентах.

Оптимальный выход продукции высокого качества достигается в результате применения передовой техники и совершенной технологии.

В зависимости от наличия в общем технологическом процессе отдельных этапов, построенных на определенных способах и приемах, а также повторяющихся операций при производстве заданного ассортимента продукции, помолы классифицируются на разовые (однократные) и повторительные (многократные), которые в свою очередь, делятся на простые и сложные.

Рис. 1. Основные принципы построения схем помолов

Классификацию применяемых в настоящее время помолов можно предложить в следующем виде (рис. 2). В ее основу положены кратность измельчения зерна, число отдельных самостоятельных этапов в технологической схеме и степень сложности организации ситовеечного процесса, занимающего особое место в технологии производства муки [25].

Помолы, основанные на получении крупок, их предварительной обработке на системах обогащения, шлифовке и развитом размольном процессах, называют сортовыми помолами (в литературе встречаются также названия «крупочные» или «крупчатные»).

Рис. 2. Классификация помолов

При производстве сортовой муки тонкому измельчению подвергают только крахмалистую часть эндосперма, а оболочки и алейроновый слой зерна направляют в отруби, в виде крупных частиц. Зародыш может быть выделен как самостоятельный продукт или также идет в отруби. Такая задача избирательного измельчения различных анатомических частей зерна вынуждает существенно усложнять технологию производства муки: необходимо вводить дополнительные этапы процесса, в которых происходит разделение продуктов измельчения на фракции по добротности на основе различия физико-химических и структурно-механических свойств эндосперма, оболочек и зародыша.

Сортовые помолы пшеницы предусматривают следующие процессы:

драной — получение крупок и дунстов (крупообразующий);

обогащение крупок и дунстов на ситовеечных машинах;

размольный — измельчение крупок и дунстов;

формирование сортов муки и ее контроль.

Сортовые помолы в зависимости от степени сортирования и обогащения можно осуществить, пользуясь более или менее сложными схемами технологического процесса. В зависимости от группировки потоков муки, сортовые помолы делятся на односортные и многосортные, а также на упрощенные и развитые.

При упрощенных помола — на мини-мельницах, промежуточные продукты разделяют по качеству на меньшее количество отдельных потоков. Обрабатывают их только в просеивающих машинах, иногда применяют ситовеечную машину. Муку отсеивают на сравнительно густых ситах.

Назначение размольного процесса — получить из промежуточных продуктов максимальное количество муки и на последних системах — вымол конечных продуктов.

При развитых помолах промежуточные продукты сортируют и просеивают особенно тщательно, применяют для их обогащения большое количество ситовеечных машин.

При переработке пшеницы сложность технологического процесса определяется типом помола, который связан с установленным ассортиментом муки. При выработке муки второго сорта процесс помола можно упростить, ситовеечный процесс резко сократить, подвергнув обогащению только часть крупок, необходимость в шлифовочном процессе отсутствует. Этот помол является основным представителем второй подгруппы сложных повторительных помолов.

Многосортные помолы пшеницы или же односортный помол ее в муку первого сорта вынуждают усложнять технологический процесс, чтобы была обеспечена возможность более полного выделения крахмалистого эндосперма и превращения его в муку с возможно меньшим содержанием оболочечных частиц зерна. В этом случае получают полное развитие как технологическая схема в целом, так и отдельные ее этапы, в том числе ситовеечный и шлифовочный процессы. Эти помолы составляют третью подгруппу. Шлифовочный процесс в схеме помола тесно взаимосвязан с ситовеечным, как единый процесс обогащения крупок.

Таким образом схема классификации помолов учитывает конкретные особенности их организации с учетом ассортимента вырабатываемой муки.

На рис. 3 приводится технологическая схема одного из наиболее простых способов выработки муки, получаемой в результате однократного пропуск* зерна через жернов или молотковую мельницу. Такая мука представляет собой смесь измельченных частиц эндосперма и оболочек.

Рис. 3. Схема помола зерна на жерновой мельнице

Мука разового помола имеет низкое качество, так как измельченные оболочки вместе с эндоспермом попадают в муку, что придает ей темный цвет, однако не уменьшает питательную ценность. Вследствие отсутствия при таком помоле этапа просеивания (сортирования по крупности) мука получается чрезвычайно неоднородной по размеру частиц особенно резко выделяются по крупности частицы оболочек, которые благодаря своей эластичности измельчаются в меньшей степени, чем эндосперм.

В тех случаях, когда требуется отсеять частицы оболочек, измельченное таким образом зерно пропускают через просеивающие машины (рассев, центрофугал, бурат), в которых из смеси измельченных эндосперма и оболочек выделяют частицы оболочек — отруби, которые направляют отдельным потоком, а мука становится более однородной и качество ее улучшается (рис. 4). В целом получаемая мука имеет низкие показатели качества, поэтому этот вид помола применяется только для нужд малого хозяйства и не следует рассчитывать на более качественное производство и реализацию такой муки.

Поскольку в данном случае муку вырабатывают в один прием (за один раз), такой помол называется разовым. При разовом помоле можно получить и некоторое количество светлой муки, для этого на первой раме, при жерновом помоле, на просеивающей машине типа центрифуга или бурат, ставят мучные сита 42/48ПА. 45/50ПА, 36/40ПА и муку этого потока выделяют отдельно.

Рис. 4. Технологическая схема простого помола зерна на жерновой мельнице:

1 — мука обойная; 2 — отруби (1-2%)

Более совершенным типом помола, в смысле конечных результатов, является повторительный помол с применением вальцовых станков.

Рис. 5. Технологическая схема простого помола зерна в обойную муку на вальцовой мельнице:

1 — мука; 2 — отруби (2-3%)

На рис. 5 изображена технологическая схема переработки зерна в муку, отличающаяся от предыдущей постепенным измельчением зерна на нескольких последовательно расположенных системах. На каждой системе из продуктов измельчения отсеивают муку, а более крупные частицы поступают на следующую систему для измельчения и так продолжается до измельчения всех частиц зерна в муку требующейся крупности.

Все помолы зерна в муку принадлежат к классу повторительных, при которых операции измельчения повторяются.

Схемы простых повторительных помолов состоят из одного технологического этапа, в котором крупные частицы последовательно проходят операции измельчения на трех-четырех системах (рис. 6). Муку, полученную на всех системах, смешивают и объединяют в один сорт. Этим способом вырабатывают обойную муку из пшеницы и ржи. При помоле ржи иногда добавляют еще одну систему (рис. 7).

Рис. 6. Технологическая схема простого повторительного помола

Обойную муку извлекают из продуктов измельчения на всех системах проходом сит с отверстиями 0,63-0,8 мм или на капроновых ситах № 8-12. Сход с последней сортирующей системы не должен превышать 3% от массы поступающего на измельчение зерна. Если требуется дополнительное измельчение, этот сход можно возвратить на последнюю систему. Во всех случаях организации схемы обойного помола на каждой системе держат низкий режим измельчения, т.е. интенсивное измельчение зерна и полупродуктов.

Техническая характеристика систем измельчения при простом помоле дана в табл. 1, а примерные режимы измельчения — в табл. 2.

Рис. 7. Схема помола ржи в обойную муку

Таблица 1 Техническая характеристика систем измельчения при простом помоле ржи

Таблица 2 Примерные режимы измельчения при простом помоле ржи

Техническая характеристика системы подобрана с таким расчетом, чтобы обеспечить интенсивное измельчение продуктов в муку. Нарезают крупные рифли под большим уклоном, с малым углом острия и устанавливают вальцы в положение острие по острию. Окружную скорость можно увеличить до 8 м/с, при отношении скоростей 2,5. Для увеличения зоны измельчения рекомендуется применять вальцы диаметром 300 мм.

При указанных в табл. 2 режимах измельчения достигается извлечение муки в размере 96% за три прохода.

При контрольном просеивании муки на рассеве устанавливают те же металлотканые сита крупных номеров, сход с рассева возвращают на измельчение на III или IV систему, при наличии последней в схеме.

Многократные помолы могут быть осуществлены различными способами — простыми, в результате которых получается мука с большим содержанием частиц оболочек, и сложными, при которых вырабатывается мука более тонкая, с меньшим содержанием частиц оболочек зерна, т.е. лучшего качества [14].

Задачу получения высококачественной муки решают путем применения усложненных повторяющихся операций (рис. 8).

Как показано на рис. 9, наряду с постепенным измельчением зерна и отсеиванием на каждой системе муки, на нескольких первых системах выделяют крупки и дунсты, которые в зависимости от размеров и качества, т.е. от наличия на них частиц оболочек (отрубянистости), группируют в отдельные потоки. Эти потоки представляют собой так называемые промежуточные потоки, после размола которых получается мука различного качества. Ее можно объединить в один сорт или разделить на несколько сортов определенного качества. Кроме муки, в конечном результате получаются частицы оболочек зерна — отруби. Этим способом вырабатывают муку ржаную обдирную и сеяную.

Рис. 8. Структурная схема сложного повторительного помола пшеницы с развитым процессом обогащения крупок

Рис. 9. Принципиальная технологическая схема односортного помола пшеницы или ржи на мельнице малой производительности

Мука обдирная должна отвечать по крупности следующим требованиям: остаток на сите № 045 не более 2%, проход сита № 38 не менее 60%. Отбор муки на рассевах ведут на достаточно редких ситах — № 23-29 и лишь на IV драной и последующих системах применяют № 35. Контрольное просеивание муки осуществляют на ситах № 23-29. Зольность обдирной муки ограничивается величиной 1,45%, при выходе ее в размере 87%. Сита сгущают на последних системах, на которых измельчается продукт с высоким содержанием оболочек. На этих же системах вальцы устанавливают в положение «спинка по спинке». На вальцах драных систем нарезают от 5 до 9 рифлей на 1 см по ходу процесса. На размольных системах применяют 9-10 рифлей. Такая схема пригодна для мельниц производительностью 20-25 т зерна в сутки.

При отборе с рассева муки двух сортов (сеяной и обдирной) вначале устанавливают сита для получения первого, а затем второго по качеству сорта муки (рис. 10). Например, для сеяной муки сито № 43 и обдирной № 26. На контрольных рассевах принимают сига на 1-2 номера реже чем по системам.

Рис. 10. Схема отбора ржаной муки: обдирной и сеяной

Сеяная мука должна быть менее зольной (не выше 0,75%) и более дисперсной (проход шелкового сита № 38 не менее 90%).

Количество отбираемых оболочек в виде отрубей значительно выше и составляет при выработке сеяной и обдирной муки около 37%. Таким образом, при получении сеяной и обдирной муки степень избирательного измельчения проявляется в большей степени, чем при выработке обдирной муки с выходом 87%.

По способу измельчения зерна описываемый помол следует отнести к повторительным, а по типу — к сортовым, так как в результате его получают сортовую муку.

При переработке ржи процесс обогащения и шлифовки отсутствует, так как анатомические особенности зерна не позволяют получать чистый эндосперм в виде крупки. Поэтому помолы ржи в сортовую муку (обдирную и сеяную) формируют первую подгруппу сложных повторительных помолов.

На мельнице АВМ-ЗМ драной процесс состоит из четырех систем. С первых двух драных систем нижним сходом секций рассева отбирают крупки, которые измельчают в муку на первых двух размольных системах; при этом сход с рассева второй размольной системы вновь возвращается в драной процесс. При наличии еще одного вальцового станка можно добавить еще одну размольную систему.

По этой схеме можно вести односортный помол пшеницы в муку 1 сорта с выходом около 72% или же в муку 2 сорта с выходом 80%. Данная схема позволяет проводить также двухсорт- ный помол с выходом муки 1 сорта в количестве 25-34% и 2 сорта — 40-43%.

Рекомендуемые режимы измельчения на первых двух драных системах даны в табл. 4.

Нумерация сит в рассевах зависит от избранного варианта помола. Это же относится и к технической характеристике вальцов (табл. 3)

Таблица 3 Техническая характеристика систем измельчения

Таблица 4 Рекомендуемые режимы измельчения на первых двух драных системах

Благодаря приведенной выше принципиальной схеме мы в плотную приблизились к объяснению технологии производства сортовой муки на мини-мельнице с шестью и более парами вальцов. На рис. 11, 12 показан более сложный способ производства муки, применяемый в тех случаях, когда добиваются выхода сортовой муки с лучшими показателями ее качества.

Здесь выделен драной процесс, в котором стремятся к получению максимального количества освобожденных от оболочек крупок и минимального количества муки.

Драной процесс разделен на две стадии. В первой стадии отбирают промежуточные продукты — крупки и дунсты. Для улучшения качества крупок их направляют в ситовеечные машины, где, освобождаясь от частиц оболочек, они становятся чище, или, как говорят, «богаче», добротнее. Оставшиеся после выделения крупок продукты пропускают через системы, которые называются вы мольными. Это вторая стадия драного процесса, во время которой отбирают от оболочек оставшийся эндосперм (на рисунках эта стадия не показана).

Часть наиболее ценных крупок, на поверхности которых сохранились надорванные оболочки, пропускают через вальцовые станки.

В процесс обогащения входят шлифовочные системы, назначение которых частично измельчать крупную крупку для получения более однородной по крупности смеси, а также разрушить крупинки, состоящие из эндосперма, сросшегося с оболочкой.

Рис. 11. Технологическая схема двухсортного помола пшеницы на трехсганковой мельнице

Под слабым нажимом валков крупки раскалываются, при этом получаются более мелкие, но чистые крупки и частицы с оболочками. Такая обработка крупок называется шлифовкой крупок.

Крупки, подвергнутые обогащению и шлифовке, поступают на размольные системы, на которых за один или несколько пропусков превращаются в высококачественную муку.

Рис. 12. Технологическая схема двухсортного помола пшеницы на четырехстанковой мельнице

Остальные промежуточные продукты в виде крупок и дунстов 2-го качества направляют на другие размольные системы.

Полученную с различных драных, шлифовочных и размольных систем муку, в зависимости от ее качества, объединяют в сорта, а затем после контроля муки в рассевах они поступают в бункера соответствующего сорта, далее в мешки.

Источник