Способы получения сверхнизких температур

Получение низких температур

Существенного уменьшения температуры можно достигнуть разными способами. Но идея всех способов одна и та же: надо заставить тело, которое мы хотим охладить, затратить свою внутреннюю энергию.

Как же это сделать? Один из способов — заставить жидкость кипеть, не подводя тепла извне. Для этого, как мы знаем, надо уменьшить давление — свести его к значению упругости пара. Тепло, расходуемое на кипение, будет заимствовано из жидкости и температура жидкости и пара, а вместе с ней и упругость пара будут падать. Поэтому, чтобы кипение не прекращалось и происходило побыстрее, из сосуда с жидкостью надо непрерывно откачивать воздух.

Однако падению температуры при этом процессе наступает предел: упругость пара становится в конце концов совершенно незначительной, и нужное давление не смогут создать даже самые сильные откачивающие насосы.

Для того чтобы продолжить понижение температуры, можно, охлаждая газ полученной жидкостью, превратить и его в жидкость с более низкой температурой кипения.

Теперь процесс откачки можно повторить со вторым , веществом и таким образом получить более низкие температуры. В случае необходимости такой «каскадный» метод получения низких температур можно продлить.

Именно таким образом и поступали в конце прошлого века; сжижение газов производили ступенями: последовательно превращали в жидкость этилен, кислород, азот, водород — вещества с температурами кипения -103, -183, -196 и — 253°С. Располагая жидким водородом, можно получить и самую низкокипящую жидкость — гелий (-269°С). Сосед «слева» помогал получить соседа «справа».

Каскадному методу охлаждения без малого сто лет. В 1877 г. этим методом был получен жидкий воздух.

В 1884-1885 гг. впервые был получен жидкий водород. Наконец, еще через двадцать лет была взята последняя крепость: в 1908 г. Камерлинг-Оннесом в городе Лейдене в Голландии был превращен в жидкость гелий — вещество с самой низкой критической температурой. Недавно был отмечен 70-летний юбилей этого важного научного достижения.

Долгие годы Лейденская лаборатория была единственной «низкотемпературной» лабораторией. Теперь же во всех странах существуют десятки таких лабораторий, не говоря уже о заводах, производящих жидкий воздух азот, кислород и гелий для технических целей.

Каскадный метод получения низких температур теперь применяется редко. В технических установках для понижения температуры применяют другой способ понижения внутренней энергии газа: заставляют газ быстро расширяться и производить работу за счет внутренней энергии.

Если, например, сжатый до нескольких атмосфер воздух пустить в расширитель, то при совершении работы перемещения поршня или вращения турбины воздух так резко охладится, что превратится в жидкость. Углекислый газ, если его быстро выпустить из баллона, так резко охлаждается, что на лету превращается в «лед».

Жидкие газы находят широкое применение в технике. Жидкий кислород употребляется во взрывной технике, как компонент топливной смеси в реактивных двигателях.

Сжижение воздуха используется в технике для разделения составляющих воздух газов.

В различных областях техники требуется вести работу при температуре жидкого воздуха. Но для многих физических исследований эта температура недостаточно низка. Действительно, если перевести градусы Цельсия в абсолютную шкалу, то мы увидим, что температура жидкого воздуха — это примерно 1 /3 от комнатной температуры. Гораздо более интересны для физики «водородные» температуры, т. е. температуры порядка 14-20 К, и в особенности «гелиевые» температуры. Самая низкая температура, получающаяся при откачке жидкого гелия, это 0,7 К.

Физикам удалось и гораздо ближе подойти к абсолютному нулю. В настоящее время получены температуры, превышающие абсолютный нуль всего лишь на несколько тысячных долей градуса. Однако эти сверхнизкие температуры получают способами, не похожими на те, что мы описали выше.

В последние годы физика низких температур породила специальную отрасль промышленности, занятую производством аппаратуры, позволяющей поддерживать при температуре, близкой к абсолютному нулю, большие объемы; разработаны силовые кабели, токопроводящие шины которых работают при температуре менее 10 К.

Источник

Методы получения низких температур

Диапазоны низких температур, от комнатной температуры, условно подразделяют на область умеренно низких (область умеренного холода от +20 до – 120 0 С) и криогенных температур (область глубокого холода от –120 до –273 0 С). Область умеренного холода применяется в холодильной технике. Область температур от +10 до –40 0 С применяется в холодильной технологии при производстве продуктов питания. Область глубокого холода применяется в криогенной технике.

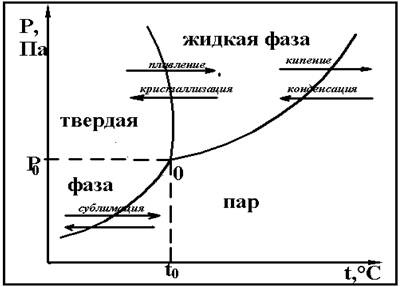

В зависимости от окружающих условий (давления и температуры), вещества могут находиться в одном из трех фазовых (агрегатных) состояний – твердом, жидком и газообразном.

При подводе или отводе теплоты вещества изменяют свое фазовое состояние (например, переходят из твердого в жидкое, из жидкого в газообразное). На рис.1.1 показана фазовая диаграмма воды, отражающая условия равновесия между различными фазами в диапазоне давлений 0 ¸ 0,1 МПа. Изменение внешнего давления приводит к изменению закономерностей, характеризующих фазовые переходы при атмосферных условиях. При общем давлении Р в системе более 6,17 · 10 2 Па (тройная точка воды) возможно сосуществование трех фаз – твердого, жидкого и

|

Рис. 1.1. Фазовая диаграмма воды.

парообразного (газообразного). При Р 2 Па возможно сосуществование только двух фаз – твердой и парообразной. t0 = 0,0098 0 С, Р0 = 6,17 ۰ 10 2 Па – тройная точка воды.

При атмосферном давлении (Р1) и соответствующих температурах могут существовать три фазы воды: твердая при t1 ≤ 0 0 C, жидкая при 100 0 C ≥ t ≥ 0 0 C, газообразная при t2 ≥ 100 0 C. Из трех агрегатных состояний наибольший интерес в холодильной технологии имеет твердое состояние, возникающее при понижении температуры системы до уровня, при котором создаются соответствующие условия для фазового перехода жидкость – твердое вещество.

Охлаждением называется процесс понижения температуры охлаждаемого тела. Различают естественное и искусственное охлаждение. Естественное охлаждение осуществляется вследствие самопроизвольной передачи теплоты окружающей среде (атмосферному воздуху, воде естественных водоемов и грунту, имеющих более низкую температуру, чем охлаждаемое тело).

Искусственный холод получают двумя способами. Первый основан на аккумулировании естественного холода, второй на существующей в природе закономерности, выражаемой вторым законом термодинамики. Первый способ, относящийся к области ледяного или льдосоляного охлаждения, основан на том, что колебания температуры окружающей среды в природных условиях создают возможность сохранять или аккумулировать естественный холод в сравнительно ограниченном пространстве. Наиболее распространенным телом, сохраняющим естественный холод, является водный лед. Его заготавливают зимой, чтобы в теплое время года использовать для охлаждения. Второй способ

составляет основу машинного охлаждения. Применение охлаждающих устройств, холодильных машин, составляют специализированную область техники, которая называется холодильной техникой.

К основным физическим процессам, при котором происходит фазовый переход вещества, относят: плавление, конденсация, испарение, сублимация, кипение. Именно эти процессы лежат в основе получения низких температур.

1) Плавление водного льда и растворов солей. Температура плавления (затвердевания) зависит от вида вещества и давления окружающей среды. При превращении 1 кг льда в воду при 0 0 С, можно отвести 335 кДж теплоты, при этом температуру охлаждаемого вещества теоретически можно понизить до 0 0 С. r = 335 кДж / кг является скрытой теплотой плавления или затвердевания. Изменение фазового состояния в любом направлении происходит при одной и той же температуре.

где М – масса, кг, r – скрытая (удельная) теплота плавления, кДж/кг.

На практике этот способ охлаждения давно применяется за счет заготовленного зимой льда (природный холод), либо замороженной воды в льдогенераторах.

Для достижения более низких температур применяют льдосоляные смеси – смесь льда с хлористым натрием или с хлористым кальцием. При содержании хлористого натрия в количестве 22, 4 мас. % в смеси со льдом, температура плавления понижается до –21,2 0 С, а скрытая теплота плавления составляет 236,1 кДж/кг. Применяя в смеси с водным льдом хлористый кальций (29,9 мас. %) можно понизить температуру плавления смеси до –55 0 С, в этом случае r = 214 кДж/кг.

2) Сублимация – это переход вещества из твердого состояния в газообразное, минуя жидкую фазу при поглощении теплоты.

При атмосферном давлении сухой лед – это твердая двуокись углерода – переходит из твердого состояния в газообразное при температуре –78,9 0 С. Этот способ широко используют для охлаждения, замораживания, хранения и транспортировки в замороженном состоянии пищевых продуктов. Теплота сублимации составляет 571 кДж/кг.

При сушке белья зимой при атмосферном давлении происходит сублимация замороженной воды.

Процесс сублимации лежит в основе промышленного получения сублимированных продуктов.

Сублимационная сушка – это современный способ консервирования продуктов питания, заключающийся в мгновенном удалении влаги из ягод, овощей, фруктов, мяса, масла, молочных изделий, рыбы, грибов и других продуктов питания в вакуумных установках.

Технология сублимационной сушки включает два основных этапа: замораживание и собственно сушку. Во время вакуумно-сублимационной сушки из продукта удаляется влага путём возгонки (испарения) льда. При этом минуется жидкая фаза. При замачивании в воде сублимированные продукты быстро возвращаются к первозданной форме.

В процессе сублимации сохраняются питательные вещества (до 95 %), витамины, микроэлементы, естественный запах, вкусовые качества и внешний вид исходного продукта, удобны для хранения и транспортировки, срок хранения при комнатной температуре составляет 12 – 36 месяцев в зависимости от вида сырья и упаковки. Одним из важнейших достоинств сублимации является малая усадка исходного продукта, что позволяет избегать их разрушения и быстро восстанавливать сублимированные продукты, имеющие пористую структуру, при обводнении.

Сейчас из-за недостатка производственных мощностей единственное российское предприятие по производству подобных товаров не может выпускать весь возможный ассортимент. В настоящее время акцент сделан на свёкле, капусте и моркови.

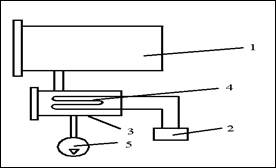

На рис. 1.2 показана принципиальная схема установки для исследования сублимационной сушки продуктов питания. Она состоит из камеры сублимации 1, холодильной машины 2, камеры десублимации 3, испарителя холодильной машины 4 и вакуум – насоса 5. Использован классический вариант конструкции, предназначенный для сушки материала в неподвижном слое. Установка содержит камеру сублимации, внутри которой расположены нагреватели

(кварцевые галогенные лампы) и поддон со слоем высушиваемого материала. Пары сублимированной влаги конденсировались при вымораживании в камере десублимации, в которой находится испаритель холодильной машины. Вакуум в системе поддерживали вакуум – насосом.

Рис. 1.2. Принципиальная схема установки для исследования сублимационной сушки

3) Кипение – процесс интенсивного парообразования на поверхности нагрева при подводе теплоты. При 100 0 С и Р = 1 атм вода кипит и поглощает 2257 кДж/кг. r = 2257 кДж / кг является скрытой теплотой парообразования. Кипение однородного вещества происходит при постоянной температуре, зависящей от давления. С изменением давления изменяется и температура кипения – с уменьшением давления, температура кипения уменьшается и наоборот.

Например, при атмосферном давлении Р = 0,1 МПа температура кипения фреона R22 равна t = – 40,5 0 С, а при Р = 1,2 МПа температура кипения составляет t ≈ 24 0 С.

Зависимость температуры кипения от давления изображают кривой называемой кривой упругости насыщенного пара (пар, который находится в равновесии с жидкостью). Кривые упругости для аммиака (жирная линия) и фреона R-22 (тонкая линия) представлены на рис.1.3.

Кипение жидкости при низкой температуре является одним из основных процессов в парокомпрессионных холодильных машинах. Кипящую жидкость называют хладагентом (например, аммиак), а аппарат, где он кипит, забирая тепло от охлаждаемого продукта – испарителем.

4) Конденсация – процесс перехода из паровой в жидкую фазу при выделении теплоты. Используется также в парокомпрессионных машинах в конденсаторах.

Искусственное охлаждение может быть основано и на других способах, таких как расширение газа с совершением работы, дросселирование и термоэлектрический эффект.

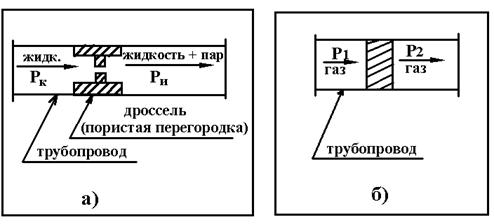

5) Расширение газа с совершением внешней работы. Если на пути потока газа, двигающегося под воздействием разности давлений, поставить специальное устройство, где поток газа будет вращать колесо (или толкать поршень), то энергия потока будет совершать внешнюю, полезную работу. После этого устройства с понижением давления температура потока газа снижается. Этот способ охлаждения применяется в воздушных и газовых холодильных машинах для получения температур от –50 до –100 0 С. На рис.1.4 б) показан процесс расширения газа с совершением внешней работы, Р1 > Р2.

Рис. 1.4. а) процесс дросселирования; б) процесс расширения газа с совершением внешней работы

6) Дросселирование (эффект Джоуля – Томпсона). Заключается в падении давления и снижении температуры потока жидкости при его протекании через суженное сечение под воздействием разности давлений. Поток жидкости проходит очень быстро суженное пространство с большой скоростью, в результате чего внешняя работа не совершается, т.к. работа проталкивания переходит в теплоту трения между молекулами и не происходит теплообмена с окружающей средой. Это приводит к испарению части потока жидкости и снижению температуры всего потока. Процесс происходит в регулирующем вентиле или другом дроссельном механизме (капиллярной трубке) холодильной машины. Данный процесс используется в парокомпрессионных холодильных машинах. На рис.1.4 а) показан процесс дросселирования, где Рк — давление конденсации, Ри — давление кипения хладагента, Рк > Ри.

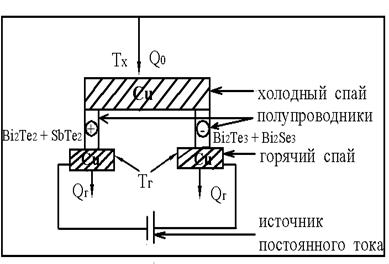

7) Термоэлектрический эффект (эффект Пелетье). Заключается в том, что при пропускании постоянного тока через цепь, состоящую из различных полупроводников, один из контактов (спаев) нагревается, другой – охлаждается. На рис. 1.5. показан термоэлемент, состоящий из двух различных полупроводников. Они последовательно соединяются металлическими пластинами, образующими спаи. При прохождении постоянного электрического тока один из спаев охлаждается и имеет температуру Тх, а другой – нагревается и имеет температуру Тг. К первому спаю подводят теплоту из окружающей среды Q0, а от второго — отводят Qг. Такой способ охлаждения применяют в охлаждаемых барах–холодильниках, транспортных холодильниках небольшой емкости, кондиционерах специального назначения.

Рис. 1.5. Термоэлемент, состоящий из различных полупроводников.

Источник