Плоскостная хроматография

В плоскостной хроматографии подвижная фаза перемещается в плоском слое сорбента.

Как в БХ, так и в ТСХ разделение может быть обусловлено различными механизмами, например, адсорбционным, распределительным, ионообменным, ион-парным, адсорбционно-комплексообразовательным.

Бумажная хроматография имеет ряд существенных недостатков и поэтому в настоящее время используется сравнительно редко:

· процесс разделения зависит от состава и свойств бумаги;

· содержание воды в порах бумаги может изменяться в зависимости от условий хранения;

· очень низкая скорость хроматографирования (процесс получения хроматограммы может занимать нескольких суток),

· низкая воспроизводимость результатов.

В тонкослойной хроматографии обычно используют хроматографические пластины заводского изготовления с закреплённым слоем сорбента. Основа пластинки может быть изготовлена из алюминиевой фольги, полимера (например, полиэтиленгликольтерефталата), стекла. Для удерживания слоя сорбента на подложке применяется гипс, крахмал, силиказоль и др. Толщина слоя сорбента может быть различной (0,1 мм и более), но обязательно одинаковой в любом месте хроматографической пластинки.

В качестве сорбентов в ТСХ используют силикагель, кизельгур, оксид алюминия, целлюлозу и др. В ионообменных хроматографических пластинках адсорбентами являются различные ионообменники (см. далее). В качестве подвижной фазы применяют либо индивидуальные растворители, либо смеси веществ, взятых в определённом соотношении.

24.2.1. Методика получения плоскостной хроматограммы

Методика получения плоскостных хроматограмм включает в себя следующие этапы:

· предварительный этап — подготовка сорбента и исследуемой пробы, подготовка подвижной фазы, насыщение хроматографической камеры;

· нанесение исследуемой пробы на хроматографическую пластинку или бумагу;

· хроматографирование;

· высушивание хроматограммы;

· обнаружение пятен (зон) разделённых компонентов пробы.

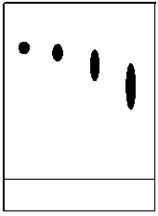

Нанесение исследуемого раствора на хроматографическую пластинку или бумагу проводят градуированным капилляром, микрошприцом или микропипеткой. Капля наносится касанием капилляра или иглы поверхности пластинки (но не надавливанием, так как при этом можно повредить слой сорбента!). Для предотвращения смывания веществ с пластинки нанесение пятен проводят на линии, находящейся на расстоянии 1-2 см от нижнего края пластинки. Оптимальное количество исследуемого вещества (объём раствора), наносимого на пластинку, обычно определяется экспериментально. Если наносимое количество вещества слишком мало, то его можно не заметить при последующем проявлении. Нанесение на пластинку слишком большого количества вещества приводит к перегрузке сорбента и, как следствие, размыванию пятна и уменьшению величины Rf (рис. 24.2).

После нанесения исследуемых веществ на хроматографическую пластинку или бумагу, последние помещают в хроматографическую камеру и проводят хроматографирование. Обычно процесс хроматографирования ведут до тех пор, пока растворитель не поднимется на расстояние

10 см от линии старта.

Рис. 24.2. Изменение положения и формы пятна при увеличении количества вещества, нанесённого на пластинку Рис. 24.2. Изменение положения и формы пятна при увеличении количества вещества, нанесённого на пластинку |

В зависимости от направления движения подвижной фазы различают следующие варианты плоскостной хроматографии (табл. 24.1)

Табл. 24.1.

Способы получения плоскостных хроматограмм

| Способ | Сущность способа |

восходящая хроматография  | Фронт подвижной фазы перемещается снизу вверх под действием капиллярных сил. Для получения хроматограммы используется наиболее простое оборудование — в качестве хроматографической камеры можно использовать любую емкость с плоским дном и плотно закрывающейся крышкой, в которую свободно помещается хроматографическая пластинка. Наиболее часто используемый способ получения хроматограмм. |

нисходящая хроматография  | Фронт подвижной фазы перемещается сверху вниз в основном под действием сил тяжести. Для получения нисходящей хроматограммы в верхней части хроматографической камеры крепится кювета с хроматографической системой, из которой с помощью фитиля на хроматографическую пластинку поступает растворитель. |

радиальная хроматография  | Исследуемое вещество наносится в центр пластинки. Фронт подвижной фазы перемещается от центра к краю пластинки |

двухмерная хроматография  | После получения хроматограммы проводится повторное разделение в направлении, перпендикулярном исходному, с использованием подвижной фазы другого состава. Часто используется в бумажной хроматографии, например, в фармакогнозии при изучении состава лекарственных растений. |

После завершения процесса хроматографирования пластинку извлекают из хроматографической камеры и сушат. Высушенная пластинка представляет собой хроматограмму исследуемых веществ.

Источник

Способы получения хроматограмм

В зависимости от способа получения хроматограмм различают внутренние и внешние хроматограммы. В случае внутренней хроматограммы разделяемые компоненты пробы проходят разное расстояние за одинаковое время. После разделения они все еще находятся на неподвижной фазе и там же детектируются. Этот вид хроматограмм типичен для плоскостных вариантов, таких, как бумажная или тонкослойная хроматография. Неподвижная фаза расположена на пластинке, а подвижная движется через неподвижную за счет капиллярных сил или под влиянием гравитации. )т.е. распределение разделяемых веществ в виде отдельных полос (зон) вдоль колонки представляет собой внутреннюю хроматография (см. рис. а).

Внешние хроматограммы получают в колоночной хроматографии— в газовой, высокоэффективной жидкостной или флюидной хроматографии. В этом случае все компоненты проходят одинаковый путь по колонке, и благодаря специфическим взаимодействиям с неподвижной фазой они через различное время выходят из колонки и затем могут быть детектированы. Графическое изображение ( часто получаемое с помощью самописца или ЭВМ) распределения веществ в элюата называют внешней хроматограммой, или просто хроматограммой. (см. рис. б).

Существует три вида хроматографии, различающихся способом проведения эксперимента и назначением: элюентная (или проявительная), фронтальная и вытеснительная.

Элюентная ионообменная хроматография

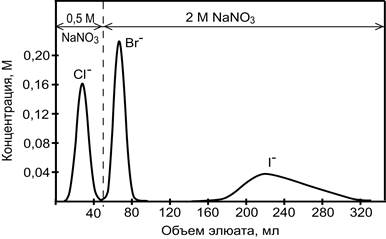

Рассмотрим методику этого вида хроматографии на примере разделения смеси Cl — , Br — и I — — ионов с использованием сильноосновного анионита в NO3 — -форме. Тогда в качестве элюента следует применять раствор NaNO3. В верхнюю часть колонки вводят небольшой объем пробы, содержащей NaCl, NaBr и NaI, растворенных в элюенте. Затем через колонку пропускают элюент. Вытекающий из колонки элюат анализируют на содержание Cl — , Br — и I — — ионов.

На рис. 9 приведена хроматограмма разделения смеси указанных ионов. Следует отметить, что в результате хроматографирования компоненты смеси были получены не в виде индивидуальных веществ, а в виде смеси с нитратом натрия. Необходимость изменения концентрации элюента в процессе хроматографирования (градиентное элюирование) объясняется следующими обстоятельствами. Если использовать только 2 М раствор NaNO3 (изократическое элюировние), тогда хроматографические пики хлорид- и бромид- ионов будут перекрываться и разделение будет неполным. Применение только 0,5 М раствора NaNO3 смещает хроматографическую полосу иодида вправо и существенно размывает её, что затрудняет определение низких концентраций иодид-ионов.

Рис. 1. . Выходные кривые элюирования галогенид-ионов.

Фронтальная ионообменная хроматография

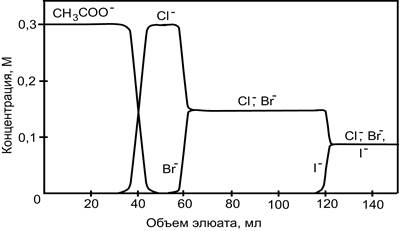

Первым этапом проведения эксперимента в данном виде хроматографии является перевод ионита в форму того иона, у которого сорбционная способность выражена в меньшей степени, чем у любого из ионов смеси, подлежащей разделению. Затем через колонку пропускают раствор пробы. В колонку не подают никаких других растворов, кроме раствора разделяемой смеси. В отличие от элюентной хроматографии здесь проба поступает непрерывно.

На рис. 10 приведена хроматограмма фронтального разделения смеси хлорид-, бромид- и иодид- ионов на анионите в ацетатной форме. Так как коэффициент распределения ацетат- ионов меньше, чем любого из галогенид-ионов, он вытесняется из фазы ионита и его фронт продвигается по колонке, опережая хроматографические зоны Cl — , Br — , и I — . Почти все ацетат- ионы вытесняться из колонки, прежде чем в элюате появится какой-либо галогенид- ион. Вслед за ацетат- ионами по колонке перемещается фронт хлорид- ионов как наименее сорбируемых по сравнению с бромидом и иодидом. Теперь хлорид – ионы выполняют функцию вытеснителя. Поэтому концентрация бромид – ионов в элюате быстро увеличивается, в то время как содержание хлорида уменьшается. По истечении некоторого промежутка времени Cl — и Br — — ионы выходят из колонки одновременно. С этого момента указанную смесь ионов вытесняют иодид- ионы. Вначале содержание иодида в элюате возрастает, а затем выходит на «плато» и в последних порциях элюента присутствую все три галогенид – иона. Необходимо отметить, что общая концентрация электролитов в элюате равна сумме первоначальных концентраций галогенид- ионов в хроматографируемом растворе пробы. Поэтому в конечном итоге элюат будет иметь тот же состав, что и анализируемый раствор.

Рис. 2. Выходные кривые для галогенид-ионов, полученные методом фронтальной хроматографии.

Метод фронтальной хроматографии позволяет выделить раствор только одного наименее сорбируемого компонента смеси. В приведенном примере – только Cl — — ионы.

Вытеснительная ионообменная хроматография

Указанный вид хроматографии имеет сходство как с элюентным, так и с фронтальным методом. В начале ионит переводят в форму иона, имеющего коэффициент распределения меньший по сравнению с тем же параметром для любого из ионов разделяемой смеси. Затем в колонку вводят смесь компонентов, которые необходимо разделить. Фиксированный объем вводимой пробы в данном методе должен быть больше, чем в элюентной хроматографии. Оптимальным считается такое содержание компонентов, которое отвечает одной десятой обменной емкости ионита, находящегося в колонке.

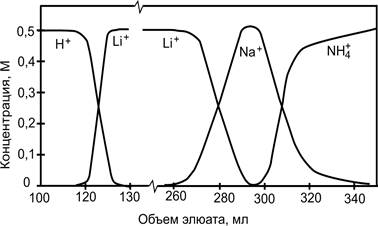

После ввода пробы через колонку пропускают элюент. В качестве элюента используют раствор, в составе которого имеются ионы вытеснителя с бóльшим коэффициентом распределения, чем у любого из ионов пробы. В качестве примера (рис. 11) можно рассмотреть разделение ионов Li + и Na + (сернокислые соли) с использованием катионита в Н + — форме. После того, как содержание ионов Li + и Na + в растворе, пропущенном через колонку, составит

20 % обменной емкости ионита, колонку промывают раствором сульфата аммония. Как правило, сульфокислотный катионообменник лучше сорбирует ионы Н + , чем Li + . Однако, если ионный обмен протекает в присутствии сульфат – ионов происходит обращение селективности. Ионы Н + в фазе катионообменника образуют с SO4 2- — ионами гидросульфат (HSO4 — ) и равновесие ионного обмена сдвигается. Поэтому в рассматриваемой системе ионы Н + становятся наименее сорбируемыми и вытесняются с сорбента ионами Li + и Na + , передвигающимися по колонке вслед за ионами Li + . Ион NH4 + , имеющий наибольший коэффициент распределения из всех вышеназванных катионов, перемещается по колонке вслед за ионами Li + и Na + .

Рис. 3. Выходные кривые при разделении ионов Li + и Na + методом вытеснительной хроматографии.

По указанным причинам первые порции элюата содержат H2SO4, причем её концентрация равна концентрации подаваемого в колонку раствора (NH4)2SO4. Ионы Na + и Li + образуют сначала смешанную зону, а затем постепенно разделяются, поскольку Li + , имеющий меньший коэффициент распределения, движется по колонке быстрее, чем ионы Na + .

Таким образом, после того как ионы Н + будут вытеснены из колонки, в элюате начинают появляться ионы Li + . Можно собрать порции элюата, которые содержат только указанные ионы. После вытеснения всех ионов Li + в элюате появятся ионы Na + . Последними выходят из колонки ионы NH4 + . Если объем пробы, введенный в колонку, будет небольшим, ионы NH4 + окажутся в элюате раньше, чем из колонки выйдут ионы Li + . В таком случае получить раствор, содержащий только ионы Na + , не представляется возможным.

Из рассмотренных трех видов хроматографии только элюентная хроматография позволяет количественно разделять смеси на составляющие её компоненты. Второе преимущество этого способа заключается в том, что при серийных анализах проб не требуется регенерация колонки (сорбент непрерывно регенерируется). В рассмотренном выше примере, анионит после разделения находится в исходной нитратной форме. В колонку вводятся небольшие объемы проб. Во всех фракциях элюата присутствует сравнительно высокое содержание элюента.

Вытеснительная хроматография, единственная из вышеприведенных видов хроматографии, позволяет выделить компоненты смеси в чистом виде. Поэтому этот вид хроматографии используется, главным образом, для препаративных целей. К недостаткам следует отнести необходимость регенерации колонки перед каждым последующим разделением.

Методом фронтальной хроматографии невозможно разделить компоненты смеси, но можно получить в чистом виде один наименее сорбируемый компонент.

Таким образом, для решения аналитических задач используется элюентный метод, он имеет следующие преимущества:

– Дает наиболее полное разделение, поскольку зоны сорбатов разделены зонами элюент.

– Сорбент непрерывно регенерируется.

– Параметры удерживания хорошо воспроизводимы.

Источник