Способы получения нефти химия

Химический состав нефти. Методы переработки нефти

Автомобильные топлива являются источником тепловой энергии, которая в двигателях внутреннего сгорания преобразуется в механическую. Топлива делятся на жидкие и газообразные. Жидкие топлива подразделяются на бензины и дизельные топлива, а газовые — на сжиженные и сжатые. Основным источником получения жидких и газообразных топлив является нефть.

В настоящее время, когда во всем мире наблюдается рост цен на нефтепродукты, становится острой проблема рационального расходования особенно таких материалов, как топлива и масла.

К эксплуатационным материалам, применяемым на автомобильном транспорте, относятся жидкие и газообразные топлива, смазочные и конструкционно-ремонтные материалы, а также специальные жидкости.

Автомобильный транспорт использует значительную часть производимых продуктов переработки нефти и газа. В себестоимости автомобильных перевозок затраты на топливо и смазочные материалы составляют более 20 % и существенно зависят от уровня эксплуатации автотранспортной техники.

Правильный выбор и рациональное использование эксплуатационных материалов во многом определяют надежность и долговечность техники, затраты на ее обслуживание и ремонт. Ошибка при выборе моторного масла может привести в лучшем случае к сокращению срока службы двигателя, в худшем — к его поломке.

Выбор и правильное применение масла осложняются зачастую тем, что технической документацией на некоторые машины предусматривается большое число марок смазочных материалов. Поэтому унификация их и использование заменителей могут иметь большое значение для упрощения эксплуатации автомобильной техники.

В автомобиле имеется большое число узлов и механизмов, где применяются пластичные смазки, разнообразие которых также предполагает грамотное их использование.

Выбор смазочных материалов более высокого качества, чем требуется, ведет к неоправданному увеличению затрат. Применение же материала с более низкими качествами неизбежно приводит к сокращению сроков службы автомобиля и перерасходу самого материала.

Проблемы использования топлива и смазочных материалов настолько важны, что возникла наука — химмотология, которая изучает свойства, качество и рациональное использование горючих и смазочных материалов в технике, устанавливает требование к горюче-смазочным материалам (ГСМ), что способствует разработке новых сортов, методов испытаний и унификации ГСМ.

В современном автомобиле число деталей, в конструкции которых применяется резина, доходит до 500. Поэтому необходимо обладать знаниями о правильном использовании резинотехнических изделий, особенно дорогостоящих, таких, как автомобильные шины.

Хорошее лакокрасочное покрытие не только придает автомобилю красивый внешний вид, но предохраняет его кузов от воздействия внешней среды и преждевременного разрушения. Постоянное воздействие снега, дождя, соли, а также песка и мелких камней приводит к старению и постепенному разрушению покрытия. Продолжительность службы кузова легкового автомобиля составляет в среднем 6 лет. Грамотная противокоррозионная обработка современными защитными материалами позволяет продлить этот срок до 12 лет и более.

В книге для каждого вида материалов, применяемых при эксплуатации автомобилей, приведены физико-химические свойства и эксплуатационные качества, а также предъявляемые к ним технико-экономические требования.

Эти и другие сведения, которые необходимы специалистам автомобильного транспорта для организации рационального использования материалов, позволяют решать конкретные задачи использования материалов как отечественного, так и зарубежного производства.

1.1.1. Химический состав нефти

Нефть представляет собой сложную смесь жидких органических веществ, в которых растворены различные твердые углеводороды и смолистые вещества. Главными элементами нефти являются углерод и водород. Содержание углерода колеблется от 83,5 до 87 %, водорода — от 11,5 до 14 %. Также в нефти присутствуют сера, кислород и азот — в сумме не более 3 %.

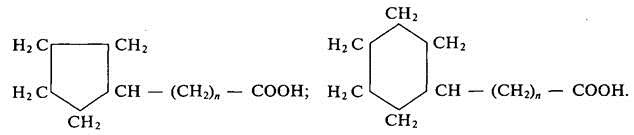

Основными компонентами нефти являются углеводороды, которые принадлежат к следующим гомологическим рядам:

CnH2n+2 — алканы (насыщенные углеводороды);

CnH2n — нафтены (алициклические углеводороды);

CnH2n-6 — арены (ароматические углеводороды).

Непредельных углеводородов в сырой нефти нет. Кроме углеводородов в нефти присутствуют кислородные, сернистые и азотистые соединения.

Кислородные соединения представлены карбоновыми кислотами, эфирами, фенолами и т. п. Основная их часть сосредоточена в высококипящих фракциях, начиная с керосиновой. Карбоновые кислоты присутствуют в нефти, всех топливах и смазочных материалах; больше всего в нефтепродуктах нафтеновых кислот:

Они представляют собой жидкости, которые могут корродировать металлы.

Сернистые соединения увеличивают расход топлива, оказывают вредное воздействие на окружающую среду. Сернистые соединения, входящие в состав нефти, по фракциям переработки распределены неравномерно. В нефтяных остатках их содержится до 90 %. Сернистые соединения нефти делятся на активные и неактивные. К активным, которые взаимодействуют с металлами при комнатной температуре, относятся элементарная сера, сероводород и меркаптаны.

Неактивные сернистые соединения, к которым относятся сульфиды и дисульфиды, при нормальных условиях не вступают в реакцию с металлами.

В малосернистых нефтях содержание сернистых соединений достигает 0,5 %, а в сернистых до 5 %. После перегонки в бензиновых фракциях содержится до 0,15 % неактивных сернистых соединений, в керосиновых — до 1 %.

Азотистые соединения содержатся в нефти в небольших количествах и концентрируются, главным образом, в тяжелых фракциях. Азотистые соединения делятся на основные и нейтральные. Основные азотистые соединения отделяют обработкой слабой серной кислотой.

Азотистые соединения термически стабильны и не оказывают заметного влияния на эксплуатационные свойства нефтепродуктов. Однако при хранении дизельных топлив они вызывают усиленное смолообразование.

1.1.2. Способы переработки нефти

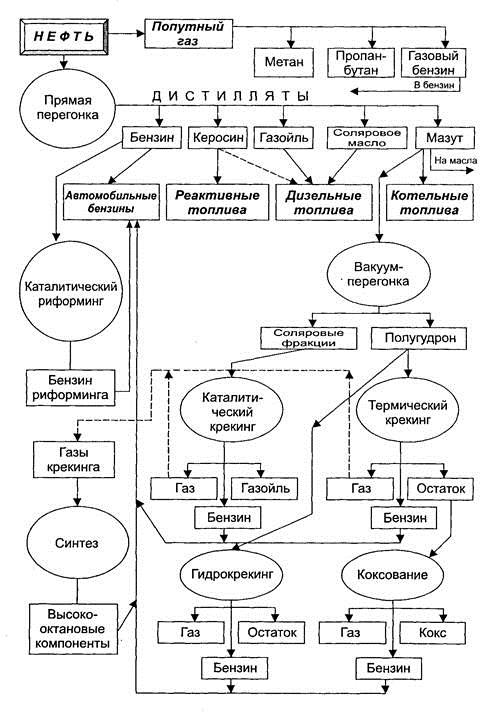

К основным способам получения топлив из нефти относятся прямая перегонка (дистилляция), термический и каталитический крекинги, гидрокрекинг и каталитический риформинг.

При разнообразии содержащихся углеводородов особенностью нефти является широкий температурный диапазон выкипания. Уже при нагреве до 30 … 40 °С из нефти начинают испарятся наиболее легкие углеводороды. С повышением температуры состав выкипающих углеводородов становится тяжелее. Это позволяет разделить нефть на части или фракции, выкипающие в определенных температурных пределах. Получаемые продукты называются дистиллятами, а сам процесс – прямой перегонкой нефти. Обычно выделяются дистилляты со следующими пределами выкипания:

Прямая перегонка заключается в нагреве нефти при атмосферном давлении и выделении фракций, различающихся температурами кипения. При температуре от 35 до 200 °С отбирают бензиновую фракцию, от 200 до 300 °С — дизельное топливо . Остаток после перегонки — мазут (до 80 %), который поступает в куб дистилляционной колонны, работающей под вакуумом. При этом верхний слой представляет собой соляровый дистиллят (температура кипения 280—300 °С), который является исходным сырьем для крекинг-бензинов и дистилляционных масел: индустриальных, цилиндровых, моторных и т. д.

Термический и каталитический крекинги используют для увеличения выхода легких фракций из нефти. Исходным сырьем служит соляровая фракция, представляющая собой смесь углеводородов с числом атомов углерода от 16 до 20, при нагревании которой до 450—550 °С в присутствии катализатора (алюмосиликат) или без него происходит расщепление углеводородов.

Сырьем для термического крекинга является полугудрон — остаток после недостаточно полного отгона масляных фракций. При этом выход бензина составляет 30—35 %. Термический крекинг сопровождается образованием ненасыщенных углеводородов, поэтому бензины термического крекинга характеризуются низкой химической стабильностью и невысокой детонационной стойкостью. На современных заводах термический крекинг не применяется.

Основным методом получения бензина является каталитический крекинг. Бензины каталитического крекинга содержат около 50 % изоциклических и ароматических углеводородов, а также 20—25 % алициклических. Содержание ненасыщенных углеводородов не превышает 5—9 %. Поэтому эти бензины имеют более высокую детонационную стойкость и химическую стабильность.

Каталитический крекинг позволяет получить бензины с октановым числом до 98 и протекает при температуре 450—550 °С в присутствии водорода с алюмомолибденовым или алюмоплатиновым катализатором при давлении 3 МПа.

Гидрокрекинг происходит при давлении до 20 МПа и температуре 480—500 °С в среде водорода с катализатором, благодаря чему ненасыщенные углеводороды не образуются, и полученный бензин имеет высокую химическую стабильность. Сырьем служит полугудрон.

Для улучшения качества бензина прямой перегонки используют каталитический риформинг, который протекает в присутствии водорода при температуре 460—510 °С и давлении 4 МПа. При этом происходит перестройка молекул, что ведет к образованию ароматических углеводородов (бензола, толуола, ксилолов и др.) из алканов и нефтенов и повышению детонационной стойкости.

Коксование тяжелых фракций процессов крекинга проводится при температуре 550 °С и атмосферном давлении. При этом образуются кокс, газообразные углеводороды и жидкая фракция, из которой извлекается бензин.

Рис 1.1. Схема переработки нефти

Синтезирование побочных газообразных продуктов крекинга и коксования направлено на получение высокооктановых компонентов: изооктана, алкилата, алкилбензола и других нефтепродуктов, которые используются в качестве добавок при получении технических сортов бензина.

Очистка автомобильных топлив является заключительной стадией подготовки базовых продуктов. Их необходимо очистить от избытка сернистых соединений, органических кислот и смолисто-асфальтеновых веществ. Для удаления сернистых соединений применяют метод гидроочистки при температуре до 300—430 °С и давлении 5—7 МПа в присутствии катализатора и водорода. Карбоновые кислоты нейтрализуют щелочью с последующей промывкой водой и сушкой.

Зимние сорта дизельного топлива получают удалением из жидкой фазы растворенные твердые углеводороды. Этот процесс — депарафинизация обеспечивает понижение температуры застывания дизельного топлива.

Схема переработки нефти показана на рис. 1.1.

1. Расскажите о химическом составе нефти.

2. Какое воздействие оказывают сернистые соединения?

3. Назовите основные способы перегонки нефти.

4. Что такое прямая перегонка нефти?

5. Что такое термический и каталитический крекинги?

6. Что такое гидрокрекинг и каталитический риформинг?

Источник

2 Нефть и получение нефтепродуктов

Нефть и получение нефтепродуктов

Нефть используется человеком очень давно. Археологи нашли остатки нефтяного промысла на берегах Евфрата за 4–6 тыс. лет до нашей эры, а известный путешественник Марко Поло около 700 лет назад при посещении Кавказа обратил внимание на «земляное масло», используемое как горючее вещество и средство для лечения верблюдов [1].

Сначала собирали нефть, скапливающуюся в углублениях на поверхности земли, а затем стали добывать из-под земли. Первую в мире скважину пробурил в 1848 г. Ф. А. Семёнов – техник небольшого промысла недалеко от Баку [2].

Нефть – жидкое горючее ископаемое от светло-коричневого до тёмно-бурого цвета со специфическим запахом, плотностью 650–1050 кг/м 3 . Нефть плотностью ниже 830 кг/м 3 называют лёгкой, 831–860 – средней и выше 860 кг/м 3 – тяжёлой.

Температура начала кипения нефти, как правило, от +26 °С, теплота сго-рания – 43,7–46,2 МДж/кг.

Атомарный состав нефти: углеводород – 82–87%, водород – 11–14%, сера – до 7%, азот и кислород – до 3%.

1.1. Компоненты нефти и их влияние

на нефтепродукты

Основа нефти – жидкие соединения углерода с водородом (углеводороды), в которых растворены твёрдые и газообразные вещества:

Рекомендуемые файлы

1. СnH2n+2 – алканы или парафины. Это насыщенные углеводороды, т. е. отсутствуют двойные связи.

Количество алканов в нефтях зависит от месторождения и составляет в основном 25–30%. В нефтях некоторых месторождений, с учётом растворённых в них газов, содержание алканов достигает 50–70%.

По своей структуре алканы бывают нормального строения, например октан и изоалканы с разветвлёнными цепями (изооктан).

|

2. В отличие от цепочного строения (нормальные или изомерные парафины) атомы углерода могут быть замкнуты в кольцо (нафтеновые углероды). Во втором случае у каждого атома углерода две связи идут на соединение с соседними углеродными атомами, а две – с атомами водорода. Структурная формула СnH2n , например циклогексан:

3. В нефти присутствуют и ароматические углеводороды с двойной связью в кольце – например бензол С6H6. Общая структурная формула СnH2n-6

Общий признак этих трёх классов углеводородов – химическая устойчивость при нормальных температуре и давлении. Непредельных углеводородов в сырой нефти нет.

При переработке нефти почти всегда образуются непредельные ненасыщенные углеводороды (олефины). Это различной длины парафиновые цепи с одной или двумя двойными связями, например бутен С4H8 или бутадиен С4H6:

Перечисленные углеводороды весьма существенно влияют на свойства нефтепродуктов.

Нормальные парафиновые углеводороды очень неустойчивы к повышенным температурам, легко окисляются и вызывают взрывное сгорание (детонацию). Их присутствие в бензинах нежелательно. Изомеры (изооктан), напротив, имеют высокую детонационную стойкость. Для высокооборотных дизелей эти свойства обеспечивают оптимальный режим работы, однако их содержание в дизельных топливах ограничивают вследствие высокой температуры застывания.

Нафтеновые углеводороды занимают по свойствам промежуточное положение между парафиновыми и ароматическими. Они пригодны и для бензина, и для дизельного топлива. Из-за низкой температуры застывания нафтены – основа зимних видов топлива.

Ароматические углеводороды в дизельном топливе нежелательны, так как трудно окисляются, вызывая жёсткую работу двигателя. При понижении температуры их вязкость сильно возрастает. Низкомолекулярные арены (бензол и его производные) входят в состав автомобильных бензинов (в дизельном топливе нежелательны).

Непредельные углеводороды очень непрочны, для них характерны реакции присоединения по месту разрыва двойной связи. Они легко окисляются, образуя смолы, органические кислоты и другие соединения. Чем выше температура и больше концентрация кислорода (летом в незначительно заполненных топливных баках), тем быстрее и интенсивнее протекают реакции окисления.

Олефины склонны также к соединению нескольких молекул в одну с большей молекулярной массой (полимеризация) и присоединению отдельных молекул к исходному веществу (конденсация). В результате в топливе накапливаются высокомолекулярные смолисто-асфальтовые соединения, резко ухудшающие их свойства. Непредельные углеводороды значительно снижают стабильность (неизменность состава) нефтепродуктов, их присутствие нежелательно.

По содержанию серы нефти разделяют на малосернистые – до 0,5%, сернистые 0,5–2,0% и высокосернистые – более 2%. Сера присутствует в нефти и нефтепродуктах в свободном состоянии и в виде химических соединений.

Элементарная сера, находясь в растворённом или взвешенном состоянии, способна вызывать сильную коррозию металлов даже при низких температурах.

Сероводород (газ с неприятным, резким запахом) хорошо растворяется в воде и в значительно меньшей степени в углеводородах, на чём основано его удаление из нефтепродуктов. В присутствии воды он обладает свойствами слабой кислоты и способен замещать свой водород на металлы, активно корродируя их.

Меркаптаны RSH ввиду наличия атома водорода действуют на металлы аналогично.

Элементарная сера S, сероводород H2S и меркаптаны RSH относятся к активным сернистым соединениям способным корродировать металлы при нормальных условиях.

Неактивные сернистые соединения (в основном сульфиды углеводо–родов) при нормальных условиях металлы не корродируют. Но при полном сгорании в двигателе они образуют сернистый SO2 и серный SO3 ангидриды. При взаимодействии с водой получаются сернистые и серные кислоты, чрезвычайно агрессивные. Кислоты воздействуют на конструкционные материалы двигателя, а попадая в атмосферу, образуют мельчайшие капельки, которые переносятся ветром на большие расстояния, вызывая кислотные дожди.

Смолисто-асфальтовые вещества содержатся как в нефти, так и в нефтепродуктах, особенно тяжёлых. Они вызывают отложения в системе смазки, лако- и нагарообразование.

Другие соединения имеются в нефти в весьма незначительных количествах и заметного влияния на свойства топлив и смазочных материалов не оказывают.

1.2. Получение нефтепродуктов

Получение нефтепродуктов из нефти ведётся по двум направлениям: прямая перегонка (дистилляция) и деструктивная переработка. Сначала нефть подвергали только дистилляции, сейчас этот способ переработки называют первичным или физическим. При этом средний выход бензиновых компонентов колеблется в зависимости от состава нефти от 15 до 25%, а на долю остальных топлив обычно приходится 20–30% получаемых дистиллятов.

В связи с ростом потребления горюче-смазочных материалов русскими учёными (А. А. Летний – 1875 г., В. Г. Шухов – 1891 г. и др.) были разработаны методы вторичной или химической переработки, позволившие значительно увеличить выход нефтепродуктов – до 55–60% от общего количества переработанной нефти.

1.2.1. Прямая перегонка нефти

Для получения компонента нефти – керосина – русские мастеровые братья Дубинины в 1823 г. построили простейшую нефтеперегонную устано-вку, работавшую по принципу дистиллятора (рис. 1.1).

|

Рис. 1.1. Нефтеперегонная установка братьев Дубининых, 1823 г.:

1 – нефть, 2 – вода, 3 – керосин

Принцип действия дистиллятора основан на разных температурах кипения углеводородов с различной молекулярной массой. Вначале закипают и выкипают наиболее лёгкие дистилляты, затем более и более тяжёлые. Причём при достижении температуры кипения какого-либо углеводорода, рост температуры до его полного выкипания прекращается. Тепло идёт на испарение. Повышение количества подводимого тепла вызывает более бурное кипение.

При температуре от 30 до 200 о С отбирают бензиновую фракцию (группу дистиллятов), от 200 до 300 о С – дизельную. Остаток после перегонки – мазут (около 80%) подают в дистилляционную колонну, в которой поддерживают разрежение. При пониженном давлении температура кипения понижается, что упрощает технологический процесс.

Прямая перегонка нефти при атмосферном и пониженном давлении называется атмосферно-вакуумной перегонкой.

В результате вакуум-перегонки получают соляровые фракции и полугудрон.

Соляровый дистиллят (температура кипения 280…300 о С) является сырьём для получения химическим способом бензинов, а также дистиллятных масел: индустриальных, цилиндровых, моторных и т. д.

Прямая перегонка является первичным и обязательным процессом переработки нефти. Практически она осуществляется испарением нефти в трубчатой печи при нагреве до 300…350 о С (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Принципиальная схема нефтеперегонной установки:

1 – трубчатая печь; 2 – испарительная колонна;

3 – ректификационная колонна; 4 – теплообменник;

Затем нефть подаётся в среднюю часть ректификационной колонны. Жидкий остаток стекает вниз, а углеводородные пары поднимаются вверх и конденсируются на ректификационных тарелках. Эти тарелки установлены по высоте колонны. На нижних конденсируются тяжёлые углеводороды, более лёгкие – на последующих, выше. Газообразные углеводороды отводятся из верха колонны.

В атмосферной ректификационной колонне получают топливные дистилляты. После перегонки остаётся мазут, который может подвергаться дальнейшему разделению, либо использоваться для вторичной переработки. Испарение мазутов осуществляют в вакуумных трубчатых установках, а их разделение – в вакуумных ректификационных колоннах. В верхней части вакуумной колонны конденсируются соляровые фракции, ниже – масляные, идущие на приготовление товарных масел. Жидкий остаток наиболее тяжёлых фракций мазута – полугудрон или гудрон – собирается в нижней части вакуумной колонны.

1.2.2. Деструктивная переработка нефти

При деструктивной (вторичной, химической) переработке дистиллятов, полученных атмосферно-вакуумной перегонкой, применяют методы химиче-ской переработки тяжёлых нефтепродуктов.

Тяжёлые углеводороды при изменении трёх основных составляющих процесса температуры, давления и катализаторов расщепляются на более лёгкие, в том числе и бензиновые фракции.

Первая промышленная установка, в которой был реализован разработанный русскими исследователями метод расщепления высоко-молекулярных углеводородов, была построена не в России, а в США, и поэтому метод получил название крекинг-процесс. Крекинг в переводе с английского означает «расщепление, растрескивание».

В зависимости от вариации давления, температуры и катализаторов различают следующие основные способы вторичной (деструктивной) переработки нефти [3]:

1. Каталитический крекинг позволяет перерабатывать соляровую фракцию, получаемую в результате вакуумной перегонки. Она представляет собой смесь углеводородов с числом атомов углерода от 16 до 20. Процесс происходит при температуре 450…550 о С и давлении 0,07–0,3 МПа. В качестве катализатора обычно применяют алюмосиликаты (75–80% окиси кремния и 10–20% окиси алюминия). С помощью каталитического крекинга получают бензин с октановым числом до 85 ед. и керосино-газойлевые фракции, используемые в качестве дизельного топлива.

Возможно получение бензинов с более высоким октановым числом – до 98, но необходимо использовать более дорогие катализаторы – алюмомолибденовые или алюмоплатиновые. Давление 3 МПа.

При термическом крекинге образуется много ненасыщенных углеводородов – олефинов. Эти бензины имеют низкую химическую стабильность и невысокую детонационную стойкость. Этот процесс сейчас не применяют.

2. Гидрокрекинг происходит при давлении до 20 МПа и температуре 480…500 о С, в среде водорода с катализатором, что исключает образование ненасыщенных углеводородов. Химическая стабильность продукта высокая. Сырьё – полугудрон.

3. Каталитический риформинг применяют для повышения качества бензина прямой перегонки. Процесс идёт в присутствии водорода при температуре 460…510 °С и давлении 4 МПа. При этом идёт перестройка молекул и образование ароматических углеводородов (бензола, толуола, ксилолов и др.) из алканов и нафтенов, что повышает детонационную стойкость горючего.

4. Коксование тяжёлых фракций процессов крекинга проводят при температуре 550 °С и атмосферном давлении. При этом образуются кокс, газо-образные углеводороды и жидкая фракция, из которой извлекают бензин.

5. Синтезирование побочных газообразных продуктов кренинга и коксования проводят с целью получения высокоактивных компонентов –изооктана, алкилата, алкилбензола, метилтретичнобутилового эфира и других нефтепродуктов, используемых в качестве добавок для улучшения качества бензинов.

Схема получения горючего из нефти показана на рис. 1.3.

1.2.3. Получение горючего

Горючее для современных двигателей – бензин и дизельное топливо – представляет собой смесь различных углеводородов и добавляемых веществ – присадок, значительно повышающих качество. Именно смесь различных веществ может обеспечить легкий запуск и бесперебойную, экономичную работу мощных и высокооборотных современных двигателей на всех режимах.

Получаемые компоненты топлив содержат различные нежелательные примеси, от которых необходимо избавиться. Поэтому все получаемые нефтепродукты подвергают очистке.

Очистка является заключительной стадией подготовки базовых продуктов. Их необходимо очистить от избытка сернистых соединений, органических кислот, смолисто-асфальтеновых веществ и застывающих при высоких температурах парафиновых и некоторых циклических углеводородов.

Гидроочистка применяется для удаления сернистых, азотистых, кислородных, металло-органических и непредельных соединений. В процессе гидроочистки соединения, содержащие серу, азот или кислород при реакции с водородом переводят в газообразные, легко удаляемые продукты. Гидроочистку проводят при температуре 300…430 °С и давлении 5–7 МПа в присутствии водорода и катализатора. Гидроочистку применяют для обессеривания дизельных топлив, а также при подготовке сырья для некоторых вторичных процессов переработки нефти.

Если Вам понравилась эта лекция, то понравится и эта — 32 Динамика отношений хищник — жертва.

Карбоновые кислоты нейтрализуют щёлочью с последующей промывкой водой для удаления солей и сушкой для удаления остатков воды.

Смолы удаляют обработкой серной кислотой, а затем последовательно промывают щелочным раствором и чистой водой, после чего производят сушку.

Застывающие при сравнительно высоких температурах парафины и нафтены удаляют, используя различные методы депарафинизации. При производстве дизельных топлив зимних марок распространение получила карбамидная депарафинизация. Топливо смешивают с карбамидом (мочевиной) (NH2)2CO. В результате реакции с парафинами образуются нормального строения кристаллические комплексы, выпадающие в осадок. После фильтрации дизельное топливо может сохранять текучесть даже до минус 60 °С. Фильтрацию производят на специальных фильтрах – прессах.

Топлива, прошедшие очистку и отвечающие требованиям по фракционному составу обеспечивают работу современных высокофорсирован-ных двигателей.

Получение смазочных материалов будет подробно рассмотрено в следующих главах.

Источник