- Что такое развертка конуса и как ее построить? Формулы и пример решения задачи

- Круглый конус в геометрии

- Получение фигуры с помощью вращения

- Вид развертки конуса

- Угол и площадь развертки

- Построение развертки конуса на бумаге

- Пример решения геометрической задачи

- Способы получения конуса вращением

- 1. Понятие о конусе и его элементах

- 2. Способы получения конических поверхностей на токарном станке

- 3. Обработка конических поверхностей поворотом верхней части суппорта

- 4. Обработка конических поверхностей способом поперечного смещения корпуса задней бабки

- 5. Обработка конических поверхностей с применением конусной линейки

- 6. Обработка конических поверхностей широким резцом

- 7. Растачивание и развертывание конических отверстий

- 8. Режимы резания при обработке отверстий коническими развертками

- 9. Измерение конических поверхностей

- 10. Брак при обработке конических поверхностей и меры его предупреждения

Что такое развертка конуса и как ее построить? Формулы и пример решения задачи

Каждый школьник слышал о круглом конусе и представляет, как выглядит эта объемная фигура. В данной статье дается определение развертки конуса, приводятся формулы, описывающие ее характеристики, а также описывается способ ее построения с помощью циркуля, транспортира и линейки.

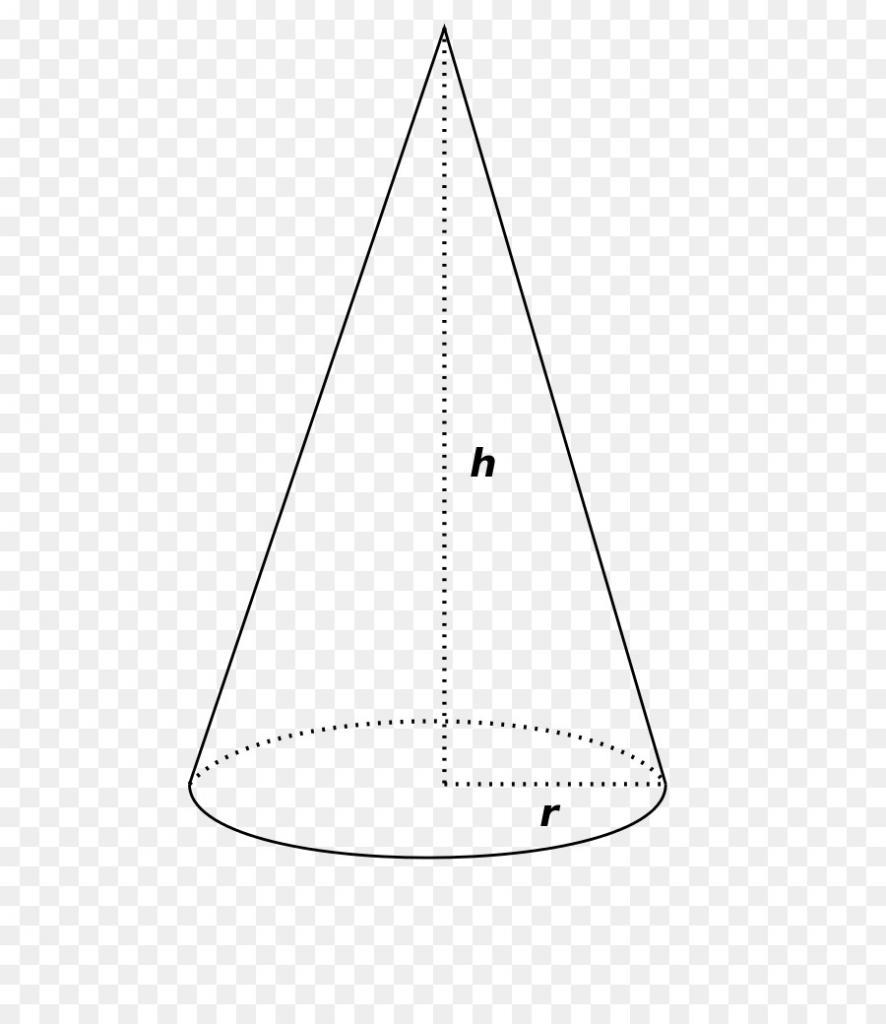

Круглый конус в геометрии

Приведем геометрическое определение этой фигуры. Круглым конусом называется поверхность, которая образована прямыми отрезками, соединяющими все точки некоторой окружности с одной-единственной точкой пространства. Эта единственная точка не должна принадлежать плоскости, в которой лежит окружность. Если вместо окружности взять круг, то указанный способ также приводит к получению конуса.

Круг называется основанием фигуры, его окружность — это директриса. Отрезки, соединяющие точку с директрисой, называются генератрисами или образующими, а точка, где они пересекаются — это вершина конуса.

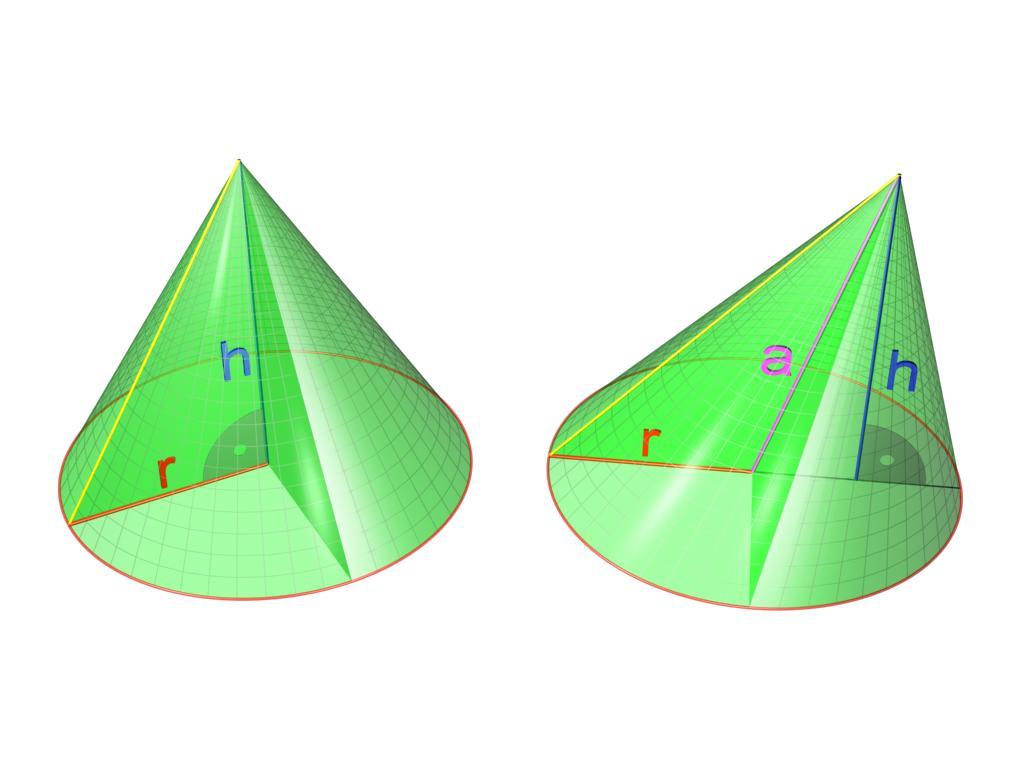

Круглый конус может быть прямым и наклонным. Обе фигуры показаны ниже на рисунке.

Разница между ними заключается в следующем: если перпендикуляр из вершины конуса падает точно в центр окружности, то конус будет прямым. Для него перпендикуляр, который называется высотой фигуры, является частью его оси. В случае конуса наклонного высота и ось образуют некоторый острый угол.

Ввиду простоты и симметричности фигуры далее будем рассматривать свойства только прямого конуса с круглым основанием.

Получение фигуры с помощью вращения

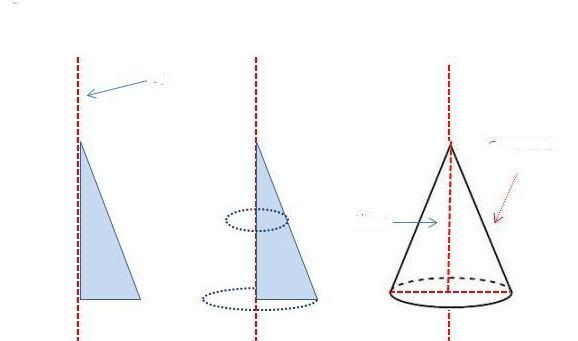

Перед тем как перейти к рассмотрению развертки поверхности конуса, полезно узнать, как с помощью вращения можно получить эту пространственную фигуру.

Предположим, что у нас имеется прямоугольный треугольник со сторонами a, b, c. Первые две из них являются катетами, c — это гипотенуза. Поставим треугольник на катет a и начнем его вращать вокруг катета b. Гипотенуза c при этом опишет коническую поверхность. Эта простая методика получения конуса изображена ниже на схеме.

Очевидно, что катет a будет радиусом основания фигуры, катет b — его высотой, а гипотенуза c соответствует образующей круглого прямого конуса.

Вид развертки конуса

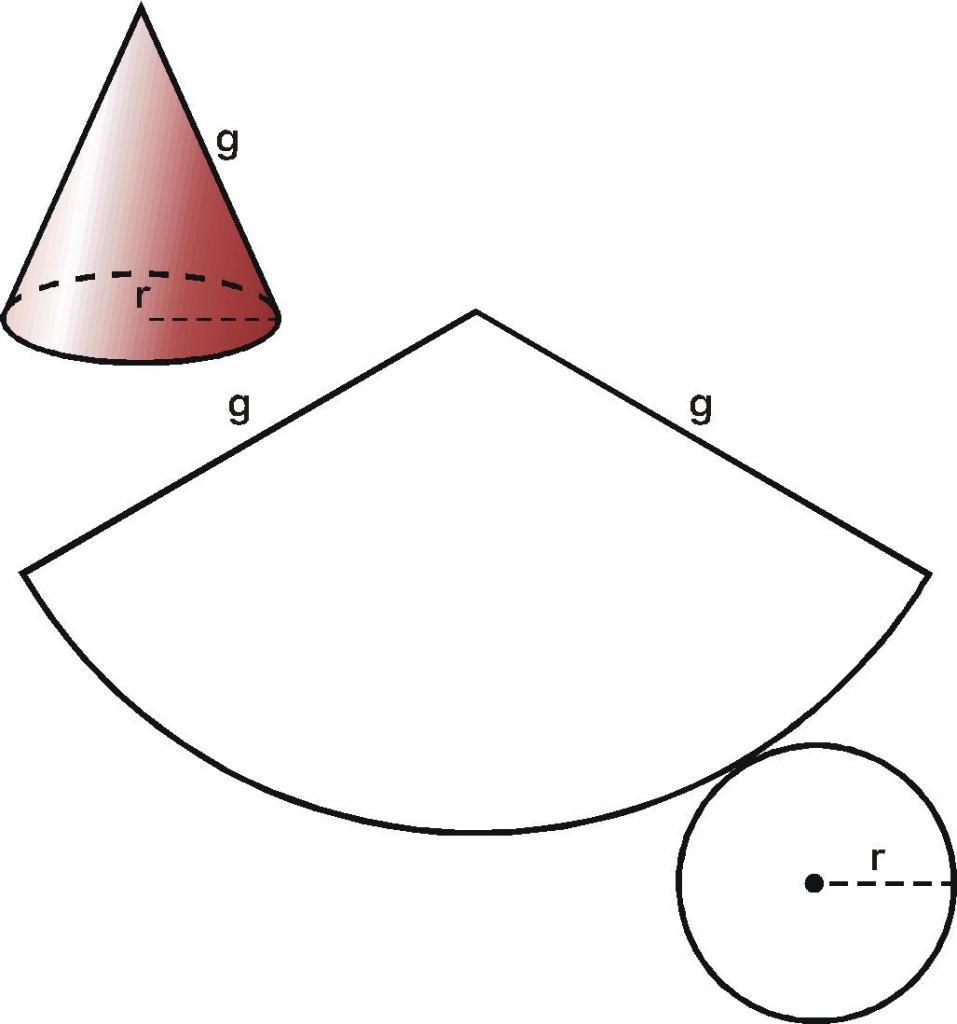

Как можно догадаться, конус образован двумя типами поверхностей. Одна из них — это плоский круг основания. Предположим, что он имеет радиус r. Вторая поверхность является боковой и называется конической. Пусть ее образующая будет равна g.

Если у нас имеется бумажный конус, то можно взять ножницы и отрезать от него основание. Затем, коническую поверхность следует разрезать вдоль любой образующей и развернуть ее на плоскости. Таким способом мы получили развертку боковой поверхности конуса. Две поверхности вместе с исходным конусом показаны на схеме ниже.

Внизу справа изображен круг основания. По центру показана развернутая коническая поверхность. Оказывается, что она соответствует некоторому круговому сектору круга, радиус которого равен длине образующей g.

Угол и площадь развертки

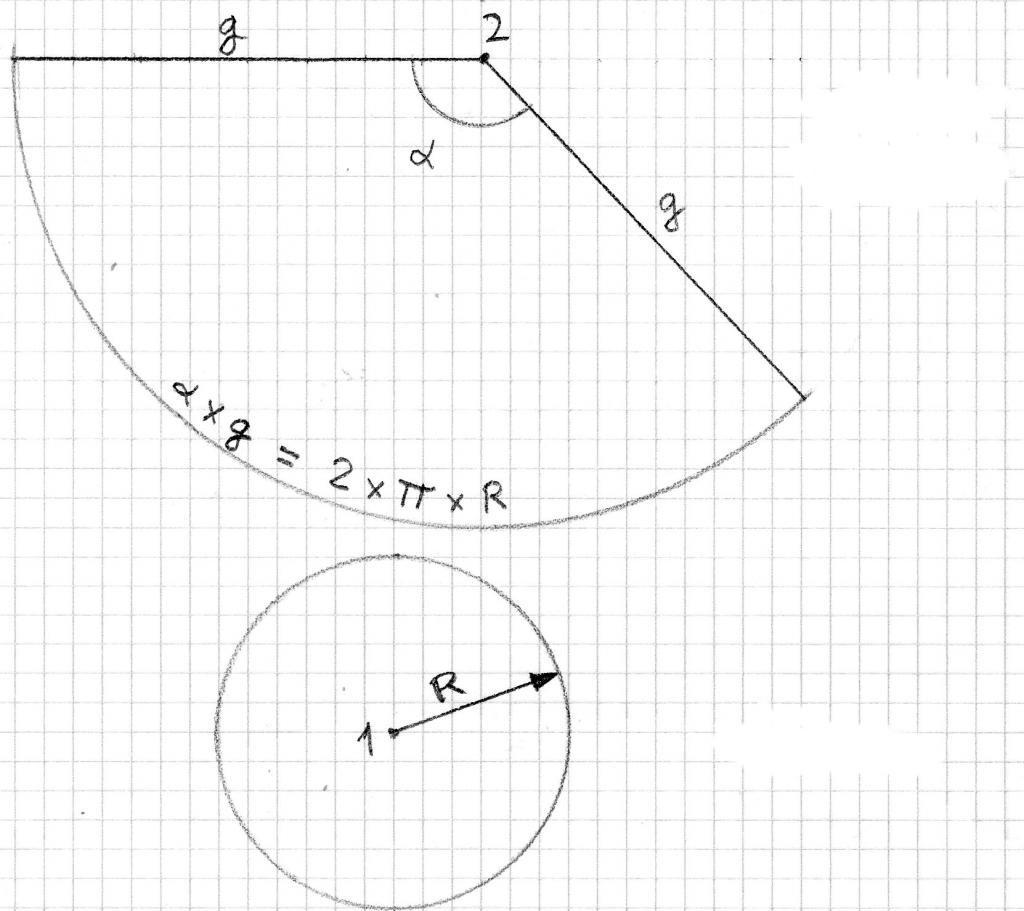

Теперь получим формулы, которые по известным параметрам g и r позволяют рассчитать площадь и угол развертки конуса.

Очевидно, что дуга кругового сектора, показанного выше на рисунке, имеет длину, равную длине окружности основания, то есть:

Если бы весь круг радиусом g был построен, то его бы длина составила:

Поскольку длина L соответствует 2*pi радианам, тогда угол, на который опирается дуга l, можно определить из соответствующей пропорции:

Тогда неизвестный угол φ будет равен:

Подставляя выражения для длин l и L, приходим к формуле для угла развертки боковой поверхности конуса:

Угол φ здесь выражен в радианах.

Для определения площади Sb кругового сектора воспользуемся найденным значением φ. Составляем еще одну пропорцию, только уже для площадей. Имеем:

Откуда следует выразить Sb, а затем, подставить значение угла φ. Получаем:

Sb = φ*g2*pi/(2*pi) = 2*pi*r/g*g2/2 = pi*r*g.

Для площади конической поверхности мы получили достаточно компактную формулу. Величина Sb равна произведению трех множителей: числа пи, радиуса фигуры и ее образующей.

Тогда площадь всей поверхности фигуры будет равна сумме Sb и So (площадь круглого основания). Получаем формулу:

S = Sb + So = pi*r*(g + r).

Построение развертки конуса на бумаге

Для выполнения этой задачи понадобится лист бумаги, карандаш, транспортир, линейка и циркуль.

В первую очередь начертим прямоугольный треугольник со сторонами 3 см, 4 см и 5 см. Его вращение вокруг катета в 3 см даст искомый конус. У фигуры r = 3 см, h = 4 см, g = 5 см.

Построение развертки начнем с рисования циркулем окружности радиусом r. Ее длина будет равна 6*pi см. Теперь рядом с ней нарисуем еще одну окружность, но уже радиусом g. Ее длина будет соответствовать 10*pi см. Теперь нам нужно от большой окружности отрезать круговой сектор. Его угол φ равен:

φ = 2*pi*r/g = 2*pi*3/5 = 216o.

Теперь откладываем транспортиром этот угол на окружности с радиусом g и проводим два радиуса, которые будут ограничивать круговой сектор.

Таким образом, мы построили развертку конуса с указанными параметрами радиуса, высоты и образующей.

Пример решения геометрической задачи

Дан круглый прямой конус. Известно, что угол его боковой развертки равен 120o. Необходимо найти радиус и образующую этой фигуры, если известно, что высота h конуса равна 10 см.

Задача не является сложной, если вспомнить, что круглый конус — это фигура вращения прямоугольного треугольника. Из этого треугольника следует однозначная связь между высотой, радиусом и образующей. Запишем соответствующую формулу:

Вторым выражением, которое следует использовать при решении, является формула для угла φ:

Таким образом, мы имеем два уравнения, связывающих две неизвестные величины (r и g).

Выражаем из второй формулы g и подставляем результат в первую, получаем:

h2 + r2 = 4*pi2*r2/φ2 =>

Угол φ = 120o в радианах равен 2*pi/3. Подставляем это значение, получаем конечные формулы для r и g:

Остается подставить значение высоты и получить ответ на вопрос задачи: r ≈ 3,54 см, g ≈ 10,61 см.

Источник

Способы получения конуса вращением

В машиностроении, наряду с цилиндрическими, широко применяются детали с коническими поверхностями в виде наружных конусов или в виде конических отверстий. Например, центр токарного станка имеет два наружных конуса, из которых один служит для установки и закрепления его в коническом отверстии шпинделя; наружный конус для установки и закрепления имеют также сверло, зенкер, развертка и т. д. Переходная втулка для закрепления сверл с коническим хвостовиком имеет наружный конус и коническое отверстие

1. Понятие о конусе и его элементах

Элементы конуса . Если вращать прямоугольный треугольник АБВ вокруг катета АБ (рис. 202, а), то образуется тело АВГ, называемое полным конусом. Линия АБ называется осью или высотой конуса, линия АВ — образующей конуса. Точка А является вершиной конуса.

При вращении катета БВ вокруг оси АБ образуется поверхность круга, называемая основанием конуса.

Угол ВАГ между боковыми сторонами АВ и АГ называется углом конуса и обозначается 2α. Половина этого угла, образуемая боковой стороной АГ и осью АБ, называется углом уклона конуса и обозначается α. Углы выражаются в градусах, минутах и секундах.

Если от полного конуса отрезать его верхнюю часть плоскостью, параллельной егооснованию (рис. 202, б), то получим тело, называемое усеченным конусом. Оно имеет два основания верхнее и нижнее. Расстояние OO1 по оси между основаниями называется высотой усеченного конуса. Так как в машиностроении большей частью приходится иметь дело с частями конусов, т. е. усеченными конусами, то обычно их просто называют конусами; дальше будем называть все конические поверхности конусами.

Связь между элементами конуса. На чертеже указывают обычно три основных размера конуса: больший диаметр D, меньший — d и высоту конуса l (рис. 203).

Иногда на чертеже указывается только один из диаметров конуса, например, больший D, высота конуса l и так называемая конусность. Конусностью называется отношение разности диаметров конуса к его длине. Обозначим конусность буквой K, тогда

Если конус имеет размеры: D =80 мм, d = 70 мм и l = 100 мм, то согласно формуле (10):

Это значит, что на длине 10 мм диаметр конуса уменьшается на 1 мм или на каждый миллиметр длины конуса разница между его диаметрами изменяется на

Иногда на чертеже вместо угла конуса указывается уклон конуса. Уклон конуса показывает, в какой мере отклоняется образующая конуса от его оси.

Уклон конуса определяется по формуле

где tg α — уклон конуса;

D — диаметр большого основания конуса в мм;

d — диаметр малого основания конуса в мм;

l — высота конуса в мм.

Пользуясь формулой (11), можно при помощи тригонометрических таблиц определить угол а уклона конуса.

Уклон конуса и конусность обычно выражают простой дробью, например: 1 : 10; 1 : 50, или десятичной дробью, например, 0,1; 0,05; 0,02 и т. д.

2. Способы получения конических поверхностей на токарном станке

На токарном станке обработка конических поверхностей производится одним из следующих способов:

а) поворотом верхней части суппорта;

б) поперечным смещением корпуса задней бабки;

в) с помощью конусной линейки;

г) с помощью широкого резца.

3. Обработка конических поверхностей поворотом верхней части суппорта

При изготовлении на токарном станке коротких наружных и внутренних конических поверхностей с большим углом уклона нужно повернуть верхнюю часть суппорта относительно оси станка под углом α уклона конуса (см. рис. 204). При таком способе работы подачу можно производить только от руки, вращая рукоятку ходового винта верхней части суппорта, и лишь в наиболее современных токарных станках имеется механическая подача верхней части суппорта.

Для установки верхней части суппорта 1 на требуемый угол можно использовать деления, нанесенные на фланце 2 поворотной части суппорта (рис. 204). Если угол α уклона конуса задан по чертежу, то верхнюю часть суппорта повертывают вместе с его поворотной частью на требуемое число делений, обозначающих градусы. Число делений отсчитывают относительно риски, нанесенной на нижней части суппорта.

Если на чертеже угол α не дан, а указаны больший и меньший диаметры конуса и длина его конической части, то величину угла поворота суппорта определяют по формуле (11)

Способ обтачивания конических поверхностей поворотом верхней части суппорта имеет следующие недостатки: он допускает обычно применение только ручной подачи, что отражается на производительности труда и чистоте обработанной поверхности; позволяет обтачивать сравнительно короткие конические поверхности, ограниченные длиной хода верхней части суппорта.

4. Обработка конических поверхностей способом поперечного смещения корпуса задней бабки

Для получения конической поверхности на токарном станке необходимо при вращении заготовки вершину резца перемещать не параллельно, а под некоторым углом к оси центров. Этот угол должен равняться углу α уклона конуса. Наиболее простой способ получения угла между осью центров и направлением подачи — сместить линию центров, сдвинув задний центр в поперечном направлении. Путем смещения заднего центра в сторону резца (на себя) в результате обтачивания получают конус, у которого большее основание направлено в сторону передней бабки; при смещении заднего центра в противоположную сторону, т. е. от резца (от себя), большее основание конуса окажется со стороны задней бабки (рис. 205).

Смещение корпуса задней бабки определяют по формуле

где S — смещение корпуса задней бабки от оси шпинделя передней бабки в мм;

D — диаметр большого основания конуса в мм;

d — диаметр малого основания конуса в мм;

L — длина всей детали или расстояние между центрами в мм;

l — длина конической части детали в мм.

Смещение корпуса задней бабки производят, используя деления 1 (рис 206), нанесенные на торце опорной плиты, и риску 2 на торце корпуса задней бабки.

Если на торце плиты делений нет, то смещают корпус задней бабки, пользуясь измерительной линейкой, как показано на рис. 207.

Преимущество обработки конических поверхностей путем смещения корпуса задней бабки заключается в том, что этим способом можно обтачивать конусы большой длины и вести обтачивание с механической подачей.

Недостатки этого способа: невозможность растачивать конические отверстия; потеря времени на перестановку задней бабки; возможность обрабатывать лишь пологие конусы; перекос центров в центровых отверстиях, что приводит к быстрому и неравномерному износу центров и центровых отверстий и служит причиной брака при вторичной установке детали в этих же центровых отверстиях.

Неравномерного износа центровых отверстий можно избежать, если вместо обычного применять специальный шаровой центр (рис. 208). Такие центры используют преимущественно при обработке точных конусов.

5. Обработка конических поверхностей с применением конусной линейки

Для обработки конических поверхностей с углом уклона а до 10—12° современные токарные станки обычно имеют особое приспособление, называемое конусной линейкой. Схема обработки конуса с применением конусной линейки приводится на рис. 209.

К станине станка прикреплена плита 11, на которой установлена конусная линейка 9. Линейку можно поворачивать вокруг пальца 8 под требуемым углом а к оси обрабатываемой детали. Для закрепления линейки в требуемом положении служат два болта 4 и 10. По линейке свободно скользит ползун 7, соединяющийся с нижней поперечной частью 12 суппорта при помощи тяги 5 и зажима 6. Чтобы эта часть суппорта могла свободно скользить по направляющим, ее отсоединяют от каретки 3, вывинчивая поперечный винт или отсоединяя от суппорта его гайку.

Если сообщить каретке продольную подачу, то ползун 7, захватываемый тягой 5, начнет перемещаться вдоль линейки 9. Так как ползун скреплен с поперечными салазками суппорта, то они вместе с резцом будут перемещаться параллельно линейке 9. Благодаря этому резец будет обрабатывать коническую поверхность с углом уклона, равным углу α поворота конусной линейки.

После каждого прохода резец устанавливают на глубину резания с помощью рукоятки 1 верхней части 2 суппорта. Эта часть суппорта должна быть повернута на 90° относительно нормального положения, т. е. так, как это показано на рис. 209.

Если даны диаметры оснований конуса D и d и его длина l, то угол поворота линейки можно найти по формуле (11).

Подсчитав величину tg α, легко определить значение угла α по таблице тангенсов.

Применение конусной линейки имеет ряд преимуществ:

1) наладка линейки удобна и производится быстро;

2) при переходе к обработке конусов не требуется нарушать нормальную наладку станка, т. е. не нужно смещать корпус задней бабки; центры станка остаются в нормальном положении, т. е. на одной оси, благодаря чему центровые отверстия в детали и центры станка не срабатываются;

3) при помощи конусной линейки можно не только обтачивать наружные конические поверхности, но и растачивать конические отверстия;

4) возможна работа е продольным самоходом, что увеличивает производительность труда и улучшает качество обработки.

Недостатком конусной линейки является необходимость отсоединять салазки суппорта от винта поперечной подачи. Этот недостаток устранен в конструкции некоторых токарных станков, у которых винт не связан жестко со своим маховичком и зубчатыми колесами поперечного самохода.

6. Обработка конических поверхностей широким резцом

Обработку конических поверхностей (наружных и внутренних) с небольшой длиной конуса можно производить широким резцом с углом в плане, соответствующим углу α уклона конуса (рис. 210). Подача резца может быть продольная и поперечная.

Однако использование широкого резца на обычных станках возможно только при длине конуса, не превышающей примерно 20 мм. Применять более широкие резцы можно лишь на особо жестких станках и деталях, если это не вызывает вибрации резца и обрабатываемой детали.

7. Растачивание и развертывание конических отверстий

Обработка конических отверстий является одной из наиболее трудных токарных работ; она значительно труднее, чем обработка наружных конусов.

Обработку конических отверстий на токарных станках в большинстве случаев производят растачиванием резцом с поворотом верхней части суппорта и реже с помощью конусной линейки. Все подсчеты, связанные с поворотом верхней части суппорта или конусной линейки, выполняются так же, как при обтачивании наружных конических поверхностей.

Если отверстие должно быть в сплошном материале, то сначала сверлят цилиндрическое отверстие, которое затем растачивают резцом на конус или обрабатывают коническими зенкерами и развертками.

Чтобы ускорить растачивание или развертывание, следует предварительно просверлить отверстие сверлом, диаметр d, которого на 1—2 мм меньше диаметра малого основания конуса (рис. 211, а). После этого рассверливают отверстие одним (рис. 211, б) или двумя (рис. 211, в) сверлами для получения ступеней.

После чистового растачивания конуса его развертывают конической разверткой соответствующей конусности. Для конусов с небольшой конусностью выгоднее производить обработку конических отверстий непосредственно после сверления набором специальных разверток, как показано на рис. 212.

8. Режимы резания при обработке отверстий коническими развертками

Конические развертки работают в более тяжелых условиях, чем цилиндрические: в то время как цилиндрические развертки снимают незначительный припуск небольшими режущими кромками, конические развертки режут всей длиной их режущих кромок, расположенных на образующей конуса. Поэтому при работе коническими развертками применяют подачи и скорости резания меньше, чем при работе цилиндрическими развертками.

При обработке отверстий коническими развертками подачу производят вручную, вращая маховичок задней бабки. Необходимо следить за тем, чтобы пиноль задней бабки перемещалась равномерно.

Подачи при развертывании стали 0,1—0,2 мм/об, при развертывании чугуна 0,2—0,4 мм/об.

Скорость резания при развертывании конических отверстий развертками из быстрорежущей стали 6—10 м/мин.

Для облегчения работы конических разверток и получения чистой и гладкой поверхности следует применять охлаждение. При обработке стали и чугуна применяют эмульсию или сульфофрезол.

9. Измерение конических поверхностей

Поверхности конусов проверяют шаблонами и калибрами; измерение и одновременно проверку углов конуса производят угломерами. На рис. 213 показан способ проверки конуса с помощью шаблона.

Наружные и внутренние углы различных деталей можно измерять универсальным угломером (рис. 214). Он состоит из основания 1, На котором на дуге 130 нанесена основная шкала. С основанием 1 жестко скреплена линейка 5. По дуге основания перемещается сектор 4, несущий нониус 3. К сектору 4 посредством державки 7 может быть прикреплен угольник 2, в котором, в свою очередь, закрепляется съемная линейка 5. Угольник 2 и съемная линейка 5 имеют возможность перемещаться по грани сектора 4.

Путем различных комбинаций в установке измерительных деталей угломера можно производить измерение углов от 0 до 320°. Величина отсчета по нониусу 2′. Отсчет, полученный при измерении углов, производится по шкале и нониусу (рис. 215) следующим образом: нулевой штрих нониуса показывает число градусов, а штрих нониуса, совпадающий со штрихом шкалы основания, — число минут. На рис. 215 со штрихом шкалы основания совпадает 11-й штрих нониуса, что означает 2’Х 11 = 22′. Следовательно, угол в данном случае равен 76°22′.

На рис. 216 показаны комбинации измерительных деталей универсального угломера, позволяющие производить измерение различных углов от 0 до 320°.

Для более точной проверки конусов в серийном производстве применяют специальные калибры. На рис. 217, а показан кониче-ский калибр-втулка для проверки наружных конусов, а на рис. 217, б—конический калибр-пробка для проверки конических отверстий.

На калибрах делаются уступы 1 и 2 на торцах или наносятся риски 3, служащие для определения точности проверяемых поверхностей.

На. рис. 218 приводится пример проверки конического отверстия калибром-пробкой.

Для проверки отверстия калибр (см. рис. 218), имеющий уступ 1 на определенном расстоянии от торца 2 и две риски 3, вводят с легким нажимом в отверстие и проверяют, нет ли качания калибра в отверстии. Отсутствие качания показывает, что угол конуса правилен. Убедившись, что угол конуса правилен, приступают к проверке его размера. Для этого наблюдают, до какого места калибр войдет в проверяемую деталь. Если конец конуса детали совпадает с левым торцом уступа 1 или с одной из рисок 3 или находится между рисками, то размеры конуса правильны. Но может случиться, что калибр войдет в деталь настолько глубоко, что обе риски 3 войдут в отверстие или оба торца уступа 1 выйдут из него наружу. Это показывает, что диаметр отверстия больше заданного. Если, наоборот, обе риски окажутся вне отверстия или ни один из торцов уступа не выйдет из него, то диаметр отверстия меньше требуемого.

Для точной проверки конусности применяют следующий способ. На измеряемой поверхности детали или калибра проводят мелом или карандашом две-три линии вдоль образующей конуса, затем вставляют или надевают калибр на деталь и повертывают его на часть оборота. Если линии сотрутся неравномерно, это значит, что конус детали обработан неточно и необходимо его исправить. Стирание линий по концам калибра говорит о неправильной конусности; стирание линий в средней части калибра показывает, что конус имеет небольшую вогнутость, причиной чего обычно является неточное расположение вершины резца по высоте центров. Вместо меловых линий можно нанести на всю коническую поверхность детали или калибра тонкий слой специальной краски (синьки). Такой способ дает большую точность измерения.

10. Брак при обработке конических поверхностей и меры его предупреждения

При обработке конических поверхностей, помимо упомянутых видов брака для цилиндрических поверхностей, дополнительно возможны следующие виды брака:

1) неправильная конусность;

2) отклонения в размерах конуса;

3) отклонения в размерах диаметров оснований при правильной конусности;

4) непрямолинейность образующей конической поверхности.

1. Неправильная конусность получается главным образом вследствие неточного смещения корпуса задней бабки, неточного поворота верхней части суппорта, неправильной установки конусной линейки, неправильной заточки или установки широкого резца. Следовательно, точной установкой корпуса задней бабки, верхней части суппорта или конусной линейки перед началом обработки можно брак предупредить. Этот вид брака исправим только в том случае, если ошибка во всей длине конуса направлена в тело детали, т. е. все диаметры у втулки меньше, а у конического стержня больше требуемых.

2. Неправильный размер конуса при правильном угле его, т. е. неправильная величина диаметров по всей длине конуса, получается, если снято недостаточно или слишком много материала. Предупредить брак можно только внимательной установкой глубины резания по лимбу на чистовых проходах. Брак исправим, если снято недостаточно материала.

3. Может получиться, что при правильной конусности и точных размерах одного конца конуса диаметр второго конца неправилен. Единственной причиной является несоблюдение требуемой длины всего конического участка детали. Брак исправим, если деталь излишне длинна. Чтобы избежать этого вида брака, необходимо перед обработкой конуса тщательно проверить его длину.

4. Непрямолинейность образующей обрабатываемого конуса получается при установке резца выше (рис. 219, б) или ниже (рис. 219, в) центра (на этих рисунках для большей наглядности искажения образующей конуса показаны в сильно преувеличенном виде). Таким образом, и этот вид брака является результатом невнимательной работы токаря.

Источник