- Закономерности развития современного образования

- ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО

- ОБРАЗОВАНИЯ

- Якутский государственный университет им. , Россия

- Тема 9. ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

- Образование

- Урок 21. Обществознание 10-11 классы. Человек. Общество. Духовная культура ФГОС

- В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

- Получите невероятные возможности

- Конспект урока «Образование»

Закономерности развития современного образования

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

, кандидат педагогических наук

Якутский государственный университет им. , Россия

В современных условиях наиболее актуальными становятся задачи нового прочтения смыслов и задач образовательной деятельности, поиск новых целевых установок, необходимости более точного учета связей между жизнью общества в самом широком смысле и жизнью системы образования. Образование как способ получения и трансляции знания становится принципиально необходимой компонентой прогресса цивилизации.

В условиях возрастания роли глобальных и экологических проблем, когда не отдельным конкретным людям и народам, а человечеству в целом угрожает вселенская опасность самоуничтожения, нужна общая для всего общества система образования и воспитания, способная предвидеть последствия сегодняшних действий, помогающая жить в гармонии с природой и с другими людьми. Преодоление исторически возникшего разобщения естественнонаучного и гуманитарного знания, их взаимообогащение и взаимопроникновение, поиск целостной культуры важнейшие направления современного образования.

И одна из задач образовательных учреждений заключается не просто в том, чтобы давать каждому специальность, а поднять образовательный культурный уровень всего населения.

Развитие образования – долговременный процесс и имеет присущие только ей закономерности.

1. Институализация образования..

Институализация образования – это упорядочивание, урегулирование, стандартизации какой-либо сферы деятельности. Институт образования включает в себя учебные заведения разного уровня, учебные образовательные стандарты, программы, планы, порядок отношений между преподавателями и учащимися, между самими преподавателями, критерии оценки знаний, государственное регулирование образования, порядок выдачи документов об образовании.

2. Образование становится непрерывным.

Растущие информационные потоки и высокотехнологические производства требуют специалистов, которые способны ориентироваться в самых разных, иногда смежных, сферах и быстро переключаться с одной сферы на другую, что дает только непрерывное образование.

3. Многоуровневость требует преемственности в обучении.

Многоуровневость образования допускает получение разных уровней знания, которые фиксируются через рейтинги и сертификаты, обеспечивая связанность и преемственность.

4. Использование технических средств.

Мы вступаем в информационное общество. В настоящее время важнейшее значение приобретают информация и освоение высоких технологий. При восприятии информации наблюдается много непредсказуемых психологических нюансов. Когда технологические достижения применяются в образовании, то для формальных знаний восприятие улучшается.

5. Внедрение высоких образовательных технологий.

Высокие технологии базируются на компьютерной технике. Компьютеризация образования предполагает суперсовременные очень сложные, молекулярные, химические, а также генетические технологии, основой которых является электроника. В сфере образования конструируются роботы, искусственные интеллекты.

6. Гуманизация образования.

Здесь имеется в виду не только изучение гуманитарных предметов, но и гуманизация отношений между преподавателями и учениками. Учет человеческого фактора, воспитание гуманного отношения к людям и природе. Развитие самостоятельного мышления, умение выражать собственные суждения.

7. Укрепление связи с практической жизнью.

Это обстоятельство связано с тем, что существующая традиционная система образования должна постоянно модернизироваться с учетом общественных потребностей, ориентированных на изменение конъюнктуры труда.

Субъекты Российской Федерации являются активными участниками международных и внешнеторговых отношений. Без английского языка в современном мире прожить трудно. Английский язык является рабочим языком всех международных симпозиумов, конференций, семинаров.

9. Личностное образование.

Мы полагаем, что, следуя М. Полани, личностное образование все-таки определяется личным участием познающего человека в актах образования: социальная значимость личности, образовательная культура учителя определяется участием в них самого человека. Живой контекст трудно заметить, когда Интернет выступает посредником между преподавателем и студентом. Преподаватель должен оставаться личностью.

В международном образовательном пространстве вводится попытка мобильности: владение иностранными языками, умение работать в Интернете, второе высшее образование, семейное положение, возраст, наличие программы, грантов и т. д. Чем выше степень мобильности, тем выше уровень социализации, т. е. освоение социальных статусов и ролей в обществе.

Образование, не ведущее к саморазвитию, расширению смысложизненного пространства, не выполняет самой главной функции, не способствует формированию ценностной личности.

1. Основы управления качеством высшего профессионального образования //Качество высшего профессионального образования: проблемы, задачи, перспективы в контексте модернизации образования. Сборник респ. межвузовской научно-метод. Конф. 4-5 февраля 2003. Якутск, 2003. – С.8 – 16.

2. Г. Модернизация менталитета россиян. //Актуальные проблемы социально-гуманитарного познания. Третьи Нерюнгринские философские чтения. Нерюнгри, 2004. – С. 5 – 9.

Источник

Тема 9. ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Основные понятия темы

Образование, социализация, обучение, воспитание, институализированное образование, неинституализированное образование, самообразование, образовательный идеал.

Образование как инструмент социализации индивида возникает вместе с появлением общества. Существуют следующие этапы в развитии образования:

- В первобытную эпоху образование проходило непосредственно в общении, устной речи, подражании, ритуальных действиях. Итогом было овладение человеком культурой, ограниченной рамками сообщества первобытных людей.

- Следующий шаг в развитии образования связан с возникновением первых цивилизаций и с изобретением около 3500 лет назад письменности. Это положило начало школьному образованию. Учителями в школах были священники, образование заключалось в приобретении навыков письма и счёта. Прошедшие обучение занимали высокое положение в социальной иерархии общества.

- Греческая и римская системы обучения. Главная цель греческого образования – формирование достойного гражданина. К 200 г. н.э. римская культура и стандарты образования широко распространились по всему западному миру.

- Во времена средневековья первоначально чуть ли не единственными очагами образования были монастыри. Но начиная с XII века во многих городах Европы появились университеты, которые стали признанными центрами интеллектуальной жизни европейцев. К 1500 году в Европе было уже около 80 университетов.

- Следующий этап в развитии образования начался в новое время и эпоху Просвещения. В это время возникли новые типы учебных заведений – высшие инженерные, торговые, военные, технические, сельскохозяйственные школы. Обучение почти полностью приобрели светский характер.

- В XX веке в связи с бурным развитием науки и НТП система образования в развитых странах целиком перешла на научные основы. Особое развитие получило образование, связанное с естественными науками (научно-техническое).XX век часто называют веком образования.

В настоящее время образование рассматривается как реализация неотъемлемого права человека. Человек не бывает от природы тем, кем он должен быть, поэтому он нуждается в образовании. Уровень культуры и характер социальной жизнедеятельности любого общества во многом зависят от состояния в нём образования. В самом общем смысле образование – это те способы и формы, посредством которых люди обретают знание и понимание мира, самих себя, научаются профессиональному мастерству и жизни в обществе.

Сущность образования раскрывается через его функции.

Основные из них следующие:

- передача социокультурного опыта от одного поколения к другому;

- развитие человека как личности и социального деятеля, т.е. ответственного участника общественной жизни;

- подготовка индивида к конкретному виду общественно полезного труда.

Структуру образования составляют обучение и воспитание.

Главная задача обучения – приобщение к современному системному знанию, подготовка человека к труду, овладению специальностью, умению жить в мире природы и общества.

Воспитание определяется мировоззрением общества, его отношением к традициям и новациям, потребностями людей в общении и взаимопонимании. Воспитание в отличие от обучения нацелено не столько на развитие интеллекта, сколько на формирование моральных качества индивида, его гражданской позиции, эстетического отношения к миру, умения жить среди людей.

Существуют два основных способа образования: институализированное и неинституализированное.

Институализированное образование осуществляется через школу, т.е. специализированный социальный институт. Этот институт имеет социальный статус, регламентированные направления и нормы педагогической деятельности, постоянный штат преподавателей и т.п. Современная система образования как социальный институт охватывает базовую и среднюю школу, профессионально-технические учебные заведения, высшее образование, а также последипломное образование, включающее в себя курсы повышения квалификации и переподготовки.

К неинституализированному способу образования относятся: семейное образование; образование, полученное из повседневного житейского опыта и межличностного общения; образование, средством которого являются СМИ; самообразование.

Сегодня в странах СНГ идёт активный поиск новых целей, форм, организационных структур и технологий обучения. Лавинообразно растёт объём информации. Появляются всё новые научные дисциплины. Ориентироваться в этом потоке старыми способами уже невозможно. Обновляются техника и технологии производства, управления, сервиса. Кроме того, в современном мире произошли значительные социальные изменения. В этой связи задача образования – готовить человека к жизни в открытом, динамичном, цивилизованном обществе.

Образовательный идеал XXI века на первое место выдвигает принцип личностно-развивающего, опережающего обучения, что предполагает развитие у учащихся потребности в постоянном самообразовании, в работе на будущее.Образование – это творчество. Оно становится всё в большей степени непрерывным. Теперь ясно, что невозможно раз и навсегда закончить своё образование. Главное в современной модели образования – это перспектива формирования нового типа человека, ориентированного в своих мыслях и действиях на диалог, сотрудничество и взаимопонимание.

Вопросы для повторения

- Что представляет собой образование?

- Выделите основные этапы развития образования.

- Когда появилось школьное образование?

- Каковы функции образования?

- Что входит в структуру образования?

- Что такое обучение?

- Каковы задачи воспитания?

- Какие существуют способы образования?

- Как изменились задачи образования в XX веке?

- Что представляет собой образовательный идеал XXI века7

Источник

Образование

Урок 21. Обществознание 10-11 классы. Человек. Общество. Духовная культура ФГОС

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Образование»

Развитие духовной культуры общества невозможно представить без образования. Образование — это способ передачи накопленных знаний и опыта новым поколениям людей. Духовная культура не существует сама по себе, как изолированное явление.

Вулкан будет обычной горой многие тысячи лет, а потом «проснётся», извергнет из себя тонны пепла и магмы. И опять «заснёт» до следующего извержения.

Комета Галлея будет возвращаться к Солнцу каждые 75 — 76 лет, независимо от того, станет ли кто-то на Земле наблюдать за ней. Кстати, вновь увидеть это яркое небесное тело можно будет в середине 2061 года. А вот «комету войны» — комету Делавана — астрономам и просто любителям поглазеть на звёздное небо посчастливилось наблюдать лишь однажды. В 1914 году, когда началась Первая мировая война. В следующий раз она вернётся к Солнцу через 24 миллиона лет.

Если учёные не ошиблись в расчётах. Напомним на всякий случай, что наши самые древние предки — «люди умелые» — появились около 2,5-3 миллионов лет тому назад.

Знания, идеи, ценности живут лишь в головах людей, в нашем сознании. Если они туда не попали, значит их нет вообще. Нет, какой-то их материальный след может остаться. Вот, например, пирамиды в Гизе. Вполне себе могут стоять и стоять, даже если с лица Земли исчезнет человеческий род. Но вне наших представлений о цивилизации Древнего Египта, о том, для чего строились эти пирамиды, это всего лишь груда камней.

С другой стороны, усвоение уже имеющейся духовной культуры даёт возможности для её дальнейшего развития. Люди образованные подготовили себе почву для творчества, создания чего-то принципиально нового. По крайней мере, они знают, чего не знают. Помните это высказывание Сократа? Они представляют, что именно может стать уникальным, не существовавшим ранее.

Если понимать термин «образование» именно так, как процесс усвоения духовной культуры, то люди образовываются практически всю свою жизнь. Но есть и более узкое, более конкретное определение. Образование — это особый социальный институт. Совокупность учреждений, организаций, которые занимаются обучением и воспитанием подрастающего поколения. И людей более старшего возраста тоже.

И наконец, образование — это результат обучения. Система знаний человека о мире, подкрепленная соответствующими навыками в различных сферах деятельности. Человек образованный — это человек, умеющий применять знания на практике. Есть, например, люди, которые знают все буквы алфавита. Они умеют читать, но понимать прочитанный текст не могут. Их называют функционально неграмотными.

А вы — образованные люди? Или так просто, на уроках сидели? И не представляете, что делать с теми научными фактами, которые удалось впихнуть в ваши бедные головы?

Усваивать накопленный человечеством опыт, его духовную культуру, можно разными путями. Выделяют два основных: институализированное и неинституализированное образование. Первое связано с деятельностью тех самых образовательных учреждений, о которых мы уже упоминали. Что собой представляет система образования Российской Федерации?

Основными ступеньками общего образования являются дошкольное, начальное, основное и среднее (или полное). Согласно Конституции, государство гарантирует общедоступность и бесплатность общего образования. Мало того, обязывает родителей обеспечить получение детьми основного образования. Обучение в 10 — 11 классах обязательным не является. После окончания девятого класса учащиеся должны сдать экзамены. В настоящее время самой распространённой их формой является ОГЭ — Основной государственный экзамен. На основании полученных результатов и определяется траектория дальнейшего образования молодого человека.

Бесплатным и общедоступным в государственных или муниципальных учреждениях является и среднее профессиональное образование. Начальная ступень здесь — профессионально-технические лицеи. Некоторые учебные заведения сохраняют привычное для советских времён название — ПТУ: профессионально-технические училища. Они ведут подготовку по рабочим специальностям. Следующая ступень — техникумы и колледжи. Разница между ними заключается в том, что колледж предлагает не только базовый, но и углубленный уровень обучения. По новому закону «Об образовании» 2013 года начальное и среднее профессиональное образование объединены в одну структуру. В свою очередь техникум или колледж могут быть составной частью вузов — учебных заведений высшего профессионального образования. Это университеты, институты, академии, высшие училища.

Все эти учреждения, и общего, и профессионального образования могут быть как государственными, так негосударственными. Обучение в них может проходить в разных формах: очно, заочно, дистанционно. В ряде случаев образование можно получить экстерном.

Высшее образование тоже имеет свои ступеньки. Пройдя по ним, вы можете вначале стать бакалавром, потом — специалистом. Затем получить степень магистра. Это будет означать, что вы готовы к научной деятельности. После аспирантуры и защиты диссертации учёные получают звание кандидата наук. Это уже специалисты высшей квалификации.

Есть свои особенности этой ступени образования в разных профессиональных сферах. Аспиранта в вузах силовых структур (Вооружённые силы, МЧС, МВД) называют адъюнктом. Чтобы стать настоящим врачом-специалистом, нужно не только получить диплом медицинского университета, но и пройти интернатуру. Смотрели сериал «Интерны»? Это как раз об этом.

А чтобы занять руководящую должность в медицинском или фармацевтическом учреждении, необходимо ещё закончить ординатуру.

Более высокой ступенькой в научной карьере является звание доктора наук. Чтобы его получить, нужно защитить докторскую диссертацию. Её подготовка может осуществляться во время обучения в докторантуре.

Другими формами послевузовского образования являются курсы повышения квалификации, получение второго высшего образования, переподготовка по другой специальности.

Кроме общего и профессионального в России действует система дополнительного образования. Она предлагает свои услуги и детям, и взрослым. Главная цель — создать возможности для развития творческих способностей, реализации потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании. Дополнительное образование предлагает общеразвивающие программы. А для детей — ещё и предпрофильные. В том случае, если они планируют профессионально заниматься искусством — художественным творчеством, музыкой — или спортом.

А что же мы отнесём к неинституализированному образованию? Это:

· образование, полученное из повседневного житейского опыта и межличностного общения;

· образование, источником которого являются средства информации.

Важнейшую роль в нашей жизни играет самообразование. Оно связано с конкретными интересами личности. И реализуется разными способами: от чтения книг и посещения театров до путешествий и экстремальных самоиспытаний.

А какое образование лучше: институализированное или неинституализированное? Какую часть учебного материала, изучаемого на уроках, вы прочно усвоили? Ну, а если совсем честно, положа, так сказать, руку на сердце? Что-то вам было неинтересно, что-то казалось абсолютно ненужным. А что-то вы бы и рады были усвоить, да как-то не пошло. Где-то проболели, что-то не сообразили, а класс и учитель уже ушли вперёд.

Когда вы учитесь по собственной инициативе, многие из этих проблем просто исчезают. Вам не может быть неинтересно. Вы хотите что-то узнать, чему-то научиться, поэтому и учитесь. Занимаетесь в своём темпе. Если какой-то вопрос оказался трудным, потратите столько времени, сколько нужно, чтобы досконально разобраться. Благо, с появлением всемирной паутины недостатка в источниках информации нет. Если что-то схватили на лету, не будете сидеть и скучать только потому, что на изучение этого вопроса отводится определённое количество часов.

Итак, долой школу, да здравствует самообразование! Или что-то мы не учли? И без специализированных учебных заведений никак не обойтись? Подумайте над этим вопросом, обсудите с товарищами.

Система образования решает 3 основные задачи: обучение, воспитание и профессиональная подготовка. С первым и третьим, в общем, всё ясно. Речь идёт о получении общих и специальных знаний и умений. А вот отдельных уроков и семинаров по воспитанию нет. Хотя их иногда и пытаются ввести. Сам процесс образования воспитывает нравственные, гражданские и иные качества человека. Формируется определённая картина мира — мировоззрение. Человек получает знания и навыки, необходимые для эффективного общения с другими людьми. Чтобы чувствовать себя, как рыба в воде, в самых разных сферах общественной жизни.

Хорошее образование имеет очень большое значение для человека. Оно позволяет интеллектуально развиться, раскрыть свои способности. Реализоваться в профессиональной деятельности. Систему образования относят к так называемым социальным лифтам. Общественным институтам, которые позволяют выходцам из всех слоёв населения подняться по социальной лестнице, уравнивают стартовые возможности. Разумеется, если образование одинаково доступно для всех.

Но оно важно и для общества в целом. Современная экономика требует не просто какой-нибудь, а высококвалифицированной рабочей силы. Людей, которые разбираются в технике и технологиях. Которые могут принять самостоятельное решение, проявить инициативу. Которые постоянно готовы учиться новому. Исследования учёных США, которые проводились в 80 годы прошлого века, подтвердили зависимость экономического роста от общего уровня образования населения. Каждый доллар, вложенный в систему образования, приносит 40 долларов прибыли. Точнее приносил. В то время, когда проводились исследования. Возможно, сейчас эта отдача будет даже большей.

В связи с этим перед государством стоит очень серьёзная проблема. Точнее две. Во-первых, создать систему образования, которая могла бы подготовить таких работников. А во-вторых, обеспечить условия реализации их потенциала на Родине. Иначе столкнётся с «утечкой мозгов». Когда свой потенциал подготовленные за счёт государственного бюджета специалисты будут реализовывать в других странах. Способствовать развитию чужой экономики.

Чем характеризуется современная система образования? И в мире, в целом, и в нашей стране? В условиях глобализации общие проблемы и пути их решения есть и в этой сфере. Назовём основные тенденции.

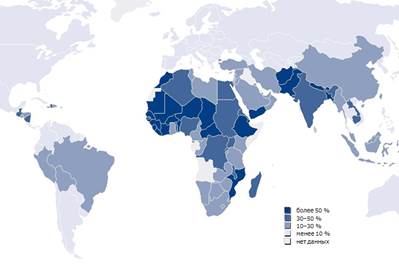

Демократизация образования — его доступность для всех слоёв населения. Обязательным становится не только начальное, но и среднее образование. Увеличивается число студентов вузов. Хотя для многих стран до сих пор актуальна проблема ликвидации неграмотности. По данным ЮНЕСКО на 2011 год в мире насчитывалось почти 800 миллионов неграмотных взрослых. 67 миллионов детей школьного возраста не были охвачены даже начальным образованием.

Рост продолжительности образования — поскольку общество нуждается в высококвалифицированных специалистах, то и сроки обучения удлиняются.

Гуманизация образования — особое внимание к личности учащегося, его интересам, запросам, индивидуальным особенностям.

Гуманитаризация образования — повышение роли общественных дисциплин, таких как экономика, социология, политология, правоведение. Чтобы выпускник школы, иного учебного заведения был эффективным общественным деятелем.

Интернационализация образования — создание единой системы образования для разных стран, сближение учебных программ, требований к уровню знаний и умений.

Компьютеризация образования — использование новых технологий обучения, телекоммуникационных сетей глобального масштаба.

И ещё одна важнейшая вещь: непрерывность образования. Мир так стремительно меняется, что каждый человек должен быть морально готов к необходимости учиться всю жизнь. Чтобы быстро переключиться на новые технологии, новые или смежные виды работ. Сейчас недостаточно иметь знания. Нужно уметь их самостоятельно получать.

Источник